后三国,为中国历史时期。公元534年,魏孝武帝奔走长安,原河南汝南、江苏徐州以北、河南洛阳以东的原北魏统治的东部地区由当时最有实力的鲜卑化汉人高欢拥立魏孝文帝年仅十一岁的曾孙元善见为魏孝静帝,为自己登上帝位而铺路,并与宇文泰所建的西魏对立,建都邺城(今属河北省)。在整个东魏统治时期,政权一直掌握在丞相高欢家族手中,执政期间关东地区胡汉矛盾得到一定程度上的缓解。东魏与西魏多次交战,互有胜负,从而奠定了北朝东西分裂的既成事实,与南朝梁朝三国再次鼎立。中国大陆也进入了南北朝末期的“后三国时代”。随后,东魏被北齐高洋所篡,西魏为北周宇文家族继承,梁朝也经侯景之乱后被陈霸先所取。新成立的三国,开始了新一轮的互相攻伐。 公元577年,北周在宇文邕的带领下攻灭北齐,后三国结束,形成南北对峙。

基本介绍

- 中文名:后三国

- 政权1:西魏,东魏,南梁

- 政权2:北周,北齐,南陈

- 民族:汉族,鲜卑

南朝

梁朝

公元547年,东魏将侯景受东魏及西魏逼迫投奔梁,梁武帝任用他北伐东魏。但在梁军战败后,梁武帝意图送还侯景以求和。他得知后举兵叛变,南攻建康,史称侯景之乱。梁将萧正德引他渡江,使侯景攻入建康,梁武帝退至台城。之后各地虽有勤王之师,但皆观望。侯景闻知勤王师后一度和谈,但最后叛约并攻陷台城。建康沦陷后他屠杀江南世族,为南朝政治带来毁灭性打击。梁武帝最后饿死,侯景先后立杀梁简文帝萧纲及萧栋,最后篡位,建国汉。但是侯景势力仅在江东一带,湖广、四川一带依旧由梁室掌控,只是各军互相牵制,不愿讨伐。之后由广州太守陈霸先率军与湘东王绎派遣的王僧辩合进攻灭侯景。

湘东王绎于江陵继位,为梁元帝。之后据守益州的武陵王纪称帝并攻击江陵。梁元帝向西魏求救,武陵王纪后为西魏攻灭,益州亦被夺走。次年,萧詧引西魏军趁机攻陷江陵,梁元帝被杀,西魏立他为魁儡,史称西梁。

梁元帝被杀后,陈霸先与王僧辩立晋安萧方智为帝,即梁敬帝。而后北齐迎萧渊明南下,梁军被击败,王僧辩屈事而迎立为梁帝。陈霸先于是率军杀王僧辩,复立梁敬帝,之后陆续击溃北齐南侵及王僧辩余党,专政梁廷。最后于557年篡位,建国号为大陈改元永定,史称陈武帝,梁亡。

陈朝

中国历史上朝代名与皇帝之姓重合者,仅南朝陈一家。公元557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈,是为陈武帝。

陈武帝是吴兴人,此时,中国南方经过了多年的战乱,当时侨姓世族及吴姓世族皆因侯景之乱而受创,经济遭到了严重的破坏。许多地方势力亦纷纷割据。在此基础上建立起来的国家,便注定是短命的。由于陈武帝无法尽数平定而采安抚的方式。

武帝死后其侄陈蒨继位,即陈文帝。此时盘据两湖的王琳叛变,联合北齐、北周大军东征建康。陈文帝先是击溃王琳北齐联军,继而封锁巴丘,阻止北周顺江东进。至此国势方定。在位时期,他励精图治,复甦江南经济,使南朝陈国势强盛。

文帝去世后由太子伯宗继位,即陈废帝。不久,其叔安成王顼废帝自立,即陈宣帝。当时北周意图灭北齐,于是邀陈朝共伐北齐。陈宣帝有意收复淮南于是同意,并于573年派吴明彻北伐,两年后收复淮南。

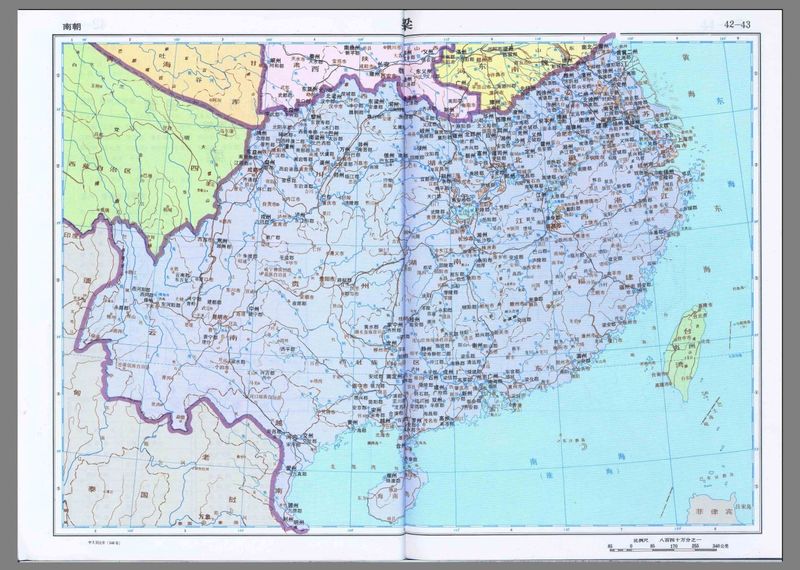

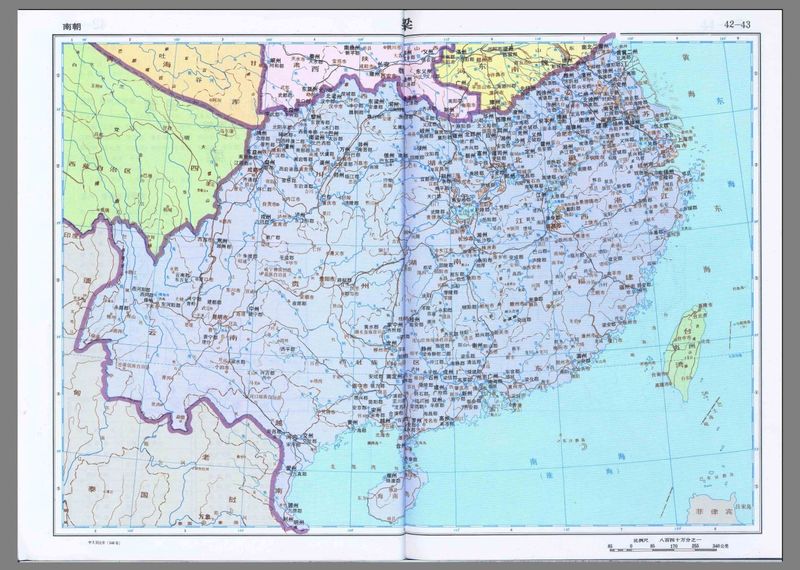

陈朝疆域以太建(569~582)时为最广。太建五年伐北齐,得和、南司、衡、巴、罗、定、扬、霍、合、江、西楚、东广、淮、泾、南谯、东豫、光、建、谯、仁、潼、安、朔、青、冀等州,不仅恢复了淮南故土,而且也恢复了淮北的部分州县。在一定程度上巩固了陈的统治,但毕竟由于国力衰微。当时北齐衰落,陈宣帝本能趁机攻灭,但他只想守成即可。而后北周趁机攻灭北齐,并在577年南征,陈军惨败,南朝陈岌岌可危。然而北周武帝突然去世,北周朝政内乱,北周遂无意南征。

北朝

534年高欢杀贺拔岳。孝武帝则任宇文泰代之,并与高欢决裂投奔宇文泰,高欢追之不及,改立清河王世子元善见为帝,即魏孝静帝,迁都邺城。孝武帝西奔后不久被宇文泰所杀,宇文泰改立南阳元宝炬为帝,即魏文昭帝,定都长安。北魏于534年分裂成东魏及西魏后灭亡。

东魏与西魏对峙

东魏534年建立,西魏535年建立。东魏及西魏表面上由拓跋氏后裔所继承,实际上分别由高欢及宇文泰控制,所以在数年后分别篡夺,形成北周与北齐的对峙。基本上东西魏为沿山西陕西的边河黄河为界。由于东魏继承北魏的国力较多,所以不论在军力、经济或文化上均胜过西魏,但东魏在多次进攻后皆失利,双方的对峙至此已定。

高欢所控制的东魏,是由鲜卑化的六镇流民及河北世族所组成,高欢本身也是鲜卑化汉人,使得在政治上较倚重鲜卑族。后来北齐皇帝也都有意保持鲜卑习俗,提倡说鲜卑语及武事。高欢用人惟才是用,朝中不少名臣都是其伙伴,这些皆为后来的北齐打下坚固基础。然而他战术不及宇文泰,三次战役屡败。536年高欢率窦泰等人西征西魏,于潼关战败,窦泰自杀。隔年高欢趁关中大饥时率军再度西征,于沙苑之役败给军力不多的宇文泰。至此分裂局势大定,战场也转向河东地区。546年高欢再率十万大军西征,于玉壁和西魏守将韦孝宽发生玉壁之役。最后高欢战败,死伤七万余人,隔年病死于晋阳。高欢死后,长子高澄继承霸业,对外驱逐叛将侯景,巩固疆土,对内加强高氏根基,积极準备代魏自立,但不久离奇遇刺。其弟高洋继任后于550年废杀东魏帝,并屠杀东魏皇室,东魏亡。他建立了北齐改元天保,史称北齐文宣帝。

宇文泰所控制的西魏,在八柱国等将领协助下,有效地抵抗东魏的多次进攻,巩固西魏局势。当时西魏在经济及文化不如梁及东魏。他让苏绰等人改革,建立关中本位使胡汉将领同心协力、设定府兵制以建立职业军人,维持尚武精神。这些皆使西魏国力强盛,也影响隋唐的政治制度与集团分布。宇文泰趁南朝梁于侯景之乱后诸王内斗之际,先后攻下蜀地及江陵,并立西梁为魁儡国。西魏帝后由废帝、恭帝相继继立。556年宇文泰去世后,其侄宇文护专政。他于隔年废西魏恭帝,国号周,立宇文泰子宇文觉为北周孝闵帝,西魏亡。

北周与北齐对峙

北齐继承东魏版图,于550年由齐文宣帝建国。齐文宣帝先后击败库莫奚、契丹、柔然、山胡(属匈奴族)等族,并攻下南朝梁的淮南地区。在经济方面,农业、盐铁业、瓷器业都相当发达。北齐大致上同北魏,持续推行均田制。这些使得北齐的国力在初期均胜过北周及南朝陈。然而齐文宣帝在后期荒淫残暴,并为了维护鲜卑贵族,屠杀汉人世族。他对人民的压迫更重,使得北齐国势衰落。齐废帝继立后,由其叔高演辅政。但高演不久即篡位杀帝,是为齐孝昭帝。齐孝昭帝在位期间,国力渐渐复元,还亲征库莫奚。但于两年后去世,由其弟长广王高湛继立,即北齐武成帝。北齐武成帝昏庸好色,北齐国力大衰,不久去世,由后主高纬继立。高纬同其父昏庸好色,国政混乱,还诛杀名将斛律光。之后北齐被陈攻下淮南,并在577年亡于北周。

北周继承西魏版图,于556年由北周孝闵帝立国,但朝政由堂兄宇文护掌握。周孝闵帝意图联合赵贵、独孤信推翻宇文护。然而被其发现,赵及独孤二人被杀,周孝闵帝于隔年先废后杀。宇文护改立宇文毓为帝,即周明帝,但于560年又毒死周明帝改立宇文邕,即周武帝。周武帝采韬晦之计,在十二年后成功杀死宇文护,亲掌朝政。周武帝为人英明雄伟,在他任内推动多方面的改革,使北周国力更盛。

577年周武帝东征昏庸混乱的北齐,于隔年攻克邺城,北齐亡。

北周以儒家学说作为思想武器,去除鲜卑族的一些落后习俗和摒弃风靡一时的空谈玄理。宇文邕注重培养大批具有儒家思想观念的人士,作为政权的支柱。

仅仅说军事方面,宇文邕当政期间也大量地吸纳汉族为兵源,并且使得汉族和鲜卑族的将士们懂得协调作战。而不像北齐那样,鲜卑人嫉妒汉族,汉族惧怕鲜卑族。

东魏

东魏(534年-550年),中国南北朝时期的一个地方性政权,中国北朝之一。都邺,有今河南汝南、江苏徐州以北、河南洛阳以东的原北魏统治的东部地区。由鲜卑化汉人高欢拥立魏孝文帝年仅十一岁的曾孙元善见为魏孝静帝,为自己登上帝位而铺路,并与宇文泰所建的西魏对立,建都邺城(今属河北省)。在整个东魏统治时期,政权一直掌握在丞相高欢家族手中,执政期间关东地区胡汉矛盾得到一定程度上的缓解。

东魏与西魏多次交战,互有胜负,由于占据了山东传统富饶地区,东魏当时的经济实力、人口数量都居三国(东魏,西魏,南梁)之首。原北魏政权在魏末各族人民大起义打击下摇摇欲坠,统治阶级内部展开了激烈的权力争夺。尔朱荣发动河阴之变(见尔朱氏之乱)控制了北魏中央政权。永安三年( 530 ),魏孝庄帝元子攸利用朝见机会杀尔朱荣,荣侄尔朱兆起兵赴洛阳,杀死孝庄帝,立元恭为帝( 北魏节闵帝)。

太昌元年(532),原尔朱荣部将高欢在河北大族的支持下,消灭潼关以东的尔朱氏势力,杀节闵帝,立元修为帝,即孝武帝。北魏政权落入高欢手中。永熙三年(534) ,孝武帝不愿作高欢控制的傀儡皇帝,逃往长安,投靠宇文泰。高欢本欲立元亶为皇帝,但后来打消了此念头,随即立元亶(文宣王)的儿子元善见为帝(孝静帝),从洛阳迁都于邺,史称东魏。次年,宇文泰在长安立元宝炬为魏文昭帝,北魏正式分裂为东、西魏。

高欢以原六镇流民为主,建立强大武装,自己住在晋阳(今山西太原西南),使之成为东魏政治中心。高欢所控制的东魏政权,实质上是北魏将领和河北大族相结合的产物。他为了获得鲜卑贵族的支持,竭力推行鲜卑化的政策;为了得到汉族豪强地主的拥护 , 听任他们贪污聚敛,为非作歹,吏治日趋腐化。东魏与西魏相较,东魏地域广、人口多,经济发达。高欢屡次发兵进攻西魏,企图吞併对方。

天平四年( 537),东魏军西征,在潼关左边的小关遭西魏军袭击大败,大都督窦泰自杀,高欢被迫撤军。此后,双方互有胜负。武定四年(546),高欢亲率大军 10余万人围攻西魏据守的玉壁(今山西稷山西南),苦战50余天,他病倒军中被迫退兵,次年年初,死在晋阳。其子高澄、高洋相继掌握东魏政权。武定八年(公元550年),高洋废东魏孝静帝,代东魏自立,东魏亡。东魏传二帝,享国十六年,后高洋建立北齐。

高欢

高欢西魏

西魏(535年-556年),中国南北朝时期的一个地方性朝代,532年北魏宗室元修被高欢立为帝即孝武帝。534年孝武帝与高欢决裂,高欢带兵从晋阳南下,魏孝武帝元修被迫入关中投靠关陇军阀鲜卑人宇文泰。十二月孝武帝被宇文泰毒杀,孝武帝死后,在535年正月宇文泰拥立魏孝文帝的孙子南阳王元宝炬为帝,改元大统,与高欢所拥立的东魏对立,建都长安,政权实际上由宇文泰操控。551年三月,元宝炬死,长子元钦嗣位。554年元钦被宇文泰所废,不久被毒死。元宝炬四子元廓即位,同年去年号称元年,为了迎合宇文泰胡化运动而被迫改複姓拓跋。魏恭帝三年(556年),宇文泰病死,由侄宇文护承继。

557年宇文护得将领支持,迫魏恭帝禅让,西魏灭亡。由宇文泰之子宇文觉即大周天王,建立北周。建都长安(即今陕西西安)。至此西魏被宇文氏的北周取代,总止经历两代三帝,享国二十五年。在整个西魏统治时期,一直都由权臣宇文泰控制着政权,在他努力下,任用苏绰等人改革,採用和北攻南策,使西魏进一步强盛。甚至攻入南梁的成都,夺取南朝西川荆雍地盘。在北方经济逐渐恢复,人民安居乐业,且在三次战役中大败东魏大军(最着名的是两魏沙苑之战),奠定北周统一中国北方和隋朝统一中国的基础。

政治经济

经济上,劝课农桑,恢复了均田制。并注意屯田以资军用。曾採纳苏绰建议进行改革,制定了公文格式,以朱色、墨色区别财政支出与收入,定出户籍册和胪列次年课役大数的计帐制度。大统十三年的计帐,在敦煌石室里有残卷保存下来。后又针对地方官员制定六条诏书:清心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役。

又改革军队统辖系统,建立府兵制,以扩大兵源。这个制度为隋唐所沿用。形式上採取鲜卑旧八部制,立八柱国,实为六军。每个柱国大将军下设有两个大将军,共12个大将军;每个大将军下有两个开府,共24个开府;每个开府下有两个仪同,共48个仪同;一个仪同领兵千人。这样,六柱国合计有兵四万八千人左右。这就是历史上着名的府兵。

政治上,宇文泰实行以德治教化为主,法治为辅的原则。法律上,主张不苛不暴,而“法不阿贵”。思想文化上,推崇儒学,曾在行台设学。俘虏王褒、宗懔等均受到礼遇。后又令卢辩仿周礼更改官制,实行北周六官制,甚至政府文告也要仿先秦体。

宇文泰恢复鲜卑旧姓,如恢复元氏为拓跋氏。而所将士卒也改从主将的胡姓。从形式上胡化一批的汉人。

年表

534年:魏孝武帝入关中投靠宇文泰。

535年:正月宇文泰拥立元宝炬为帝建立西魏。

551年:元宝炬死,长子元钦嗣位。

554年:元钦被宇文泰所废,元廓即位改名拓跋廓。

556年:宇文泰病死,由侄宇文护承继其职。

557年宇文护逼迫拓跋廓退位,拥立宇文觉即大周天王,建立北周。

世系

西魏 | |

首都 | 长安 |

君主 | 3帝 |

开国君主 | 元宝炬 |

亡国君主 | 拓跋廓 |

成立 | 535年,宇文泰拥立元宝炬为帝 |

灭亡 | 557年,拓跋廓被迫禅位于宇文觉 |

庙号 | 谥号 | 姓名 | 年号 | 使用时间 |

— | 孝武皇帝(出皇帝) | 元脩(有争议) | 太昌 | 532年 |

永兴 | 532年 | |||

永熙 | 532年-534年 | |||

— | 文皇帝 | 元宝炬 | 大统 | 535年-551年 |

— | 无,史称废皇帝 | 元钦 | 无,称元年 | 552年-554年 |

— | 恭皇帝 | 元廓 | 无,称元年 | 554年-556年 |

南朝梁

南朝梁(502年-557年),中国历史上南北朝时期南朝的第三个朝代。梁朝后期国势败坏,北齐和西魏相继来攻,失去了大片土地,注定了北强南弱之势。萧衍建立,萧方智时陈霸先废帝自立,改国号陈。另外萧衍的孙子萧詧曾在江陵建立西梁,传三帝,后亡于隋。

世系

南北朝·南朝·梁之君主和年号 编辑 庙号 谥号 姓名 年号 在位时间

南梁太祖 梁武帝

梁武帝

梁武帝

梁武帝(南梁高祖追崇) 文帝 萧顺之— —

南梁高祖 武帝 萧衍天监 502年—519年

普通 520年—526年

大通 527年—528年

中大通 529年—534年

大同 535年—545年

中大同 546年

太清 547年—549年

— — 萧正德(本为临贺王) — 549年

南梁太宗(初謚高宗) 简文皇帝

(初謚明帝) 萧纲在位时间 549年—550年 大宝 550年

南梁高宗 昭明皇帝(萧栋追崇) 萧统 — —

— 安帝(萧栋追崇) 萧欢— —

— — 萧栋(本为豫章王) 天正 551年

— — 萧纪(本为武陵王) 天正 552年

— 元帝 萧绎 承圣

(承圣元年) 552年

天正(天正二年) 553年 梁朝

梁朝

梁朝

梁朝承圣(承圣二年) 553年

承圣(承圣三年) 554年

— 闵帝 萧渊明天成 555年

— 敬帝 萧方智 绍泰555年

— — — 太平 556年—557年

— — 萧庄 — 557年

行政区划

混乱的行政区划梁朝行政区划很混乱。512年,全国有23州,350郡,1022县。540年,有107州,根据五品分级制,含上品20州,次品10州,再次品8州,再次品23州,下品21州。还有五品州外23州,不知在何处。

西梁

西梁(555—587年),又称为后梁,为中国在南北朝时代出现的国家。承圣三年(554年)西魏攻陷江陵,杀梁元帝、立萧詧为梁朝皇帝,史称西梁或后梁。萧詧是梁武帝之孙、昭明太子萧统的第三子。字理孙,庙号中宗。西梁是梁朝宗室萧詧在西魏扶持下建立的一个封建小朝廷,都江陵(今湖北江陵)。统治地区位于梁的西边,故又称为西梁。属地仅有江陵附近数县,先后是西魏、北周和隋的附庸,传三世,历三十三年(555—587年),灭于隋。

年号

大梁VS/西魏/东魏

534 | 甲寅 | 中大通六年 | 北魏永熙三年 | 东魏孝静帝 |

535 | 乙卯 | 大同元年 | 西魏文帝大统元年 | 天平二年 |

536 | 丙辰 | 大同二年 | 大统二年 | 天平三年 |

537 | 丁巳 | 大同三年 | 大统三年 | 天平四年 |

538 | 戊午 | 大同四年 | 大统四年 | 元象元年 |

539 | 己未 | 大同五年 | 大统五年 | 元象二年 |

540 | 庚申 | 大同六年 | 大统六年 | 兴和二年 |

541 | 辛酉 | 大同七年 | 大统七年 | 兴和三年 |

542 | 壬戌 | 大同八年 | 大统八年 | 兴和四年 |

543 | 癸亥 | 大同九年 | 大统九年 | 武定元年 |

544 | 甲子 | 大同十年 | 大统十年 | 武定二年 |

545 | 乙丑 | 大同十一年 | 大统十一年 | 武定三年 |

546 | 丙寅 | 大同十二年/中大同元年 | 大统十二年 | 武定四年 |

547 | 丁卯 | 中大同二年/太清元年 | 大统十三年 | 武定五年 |

548 | 戊辰 | 太清二年 | 大统十四年 | 武定六年 |

549 | 己巳 | 太清三年 | 大统十五年 | 武定七年 |

550 | 庚午 | 梁简文帝大宝元年 | 大统十六年 | 北齐文宣帝 |

551 | 辛未 | 大宝二年/梁豫章王天正元年 | 大统十七年 | 天保二年 |

552 | 壬申 | 梁元帝承圣元年 | 西魏废帝元年 | 天保三年 |

553 | 癸酉 | 承圣二年 | 二年 | 天保四年 |

554 | 甲戌 | 承圣三年 | 西魏恭帝元年 | 天保五年 |

555 | 乙亥 | 承圣四年/梁闵帝天成元年 | 二年 | 天保六年 |

556 | 丙子 | 梁敬帝绍泰二年/太平元年 | 三年 | 天保七年 |

557 | 丁丑 | 太平二年 | (北周孝闵帝/北周明帝元年) | 天保八年 |

大陈VS北周/北齐

| 公元 | 乾支 | 大陈 | 北周/大隋 | 北齐 | 后梁 |

|---|---|---|---|---|---|

557 | 丁丑 | 陈武帝永定元年 | 北周明帝元年 | 北齐文宣帝天保八年 | 后梁宣帝 |

558 | 戊寅 | 永定二年 | 二年 | 天保九年 | 大定四年 |

559 | 己卯 | 永定三年 | 武成元年 | 天保十年 | 大定五年 |

560 | 庚辰 | 陈文帝天嘉元年 | 武成二年 | 北齐废帝乾明元年/北齐孝昭帝 | 大定六年 |

561 | 辛巳 | 天嘉二年 | 北周武帝保定元年 | 皇建二年/北齐武成帝太宁元年 | 大定七年 |

562 | 壬午 | 天嘉三年 | 保定二年 | 太宁二年/河清元年 | 后梁孝明帝 |

563 | 癸未 | 天嘉四年 | 保定三年 | 河清二年 | 天保二年 |

564 | 甲申 | 天嘉五年 | 保定四年 | 河清三年 | 天保三年 |

565 | 乙酉 | 天嘉六年 | 保定五年 | 河清四年/北齐后主天统元年 | 天保四年 |

566 | 丙戌 | 天嘉七年/天康元年 | 天和元年 | 天统二年 | 天保五年 |

567 | 丁亥 | 陈废帝光大元年 | 天和二年 | 天统三年 | 天保六年 |

568 | 戊子 | 光大二年 | 天和三年 | 天统四年 | 天保七年 |

569 | 己丑 | 陈宣帝太建元年 | 天和四年 | 天统五年 | 天保八年 |

570 | 庚寅 | 太建二年 | 天和五年 | 武平元年 | 天保九年 |

571 | 辛卯 | 太建三年 | 天和六年 | 武平二年 | 天保十年 |

572 | 壬辰 | 太建四年 | 天和七年/建德元年 | 武平三年 | 天保十一年 |

573 | 癸巳 | 太建五年 | 建德二年 | 武平四年 | 天保十二年 |

574 | 甲午 | 太建六年 | 建德三年 | 武平五年 | 天保十三年 |

575 | 乙未 | 太建七年 | 建德四年 | 武平六年 | 天保十四年 |

576 | 丙申 | 太建八年 | 建德五年 | 武平七年/隆化元年 | 天保十五年 |

577 | 丁酉 | 太建九年 | 建德六年 | 北齐幼主承光元年 | 天保十六年 |