《中国现代文学三十年》是一部由钱理群、温儒敏、吴福辉和王超冰等人合作撰写的现代文学史教材,该书突破了80年代前“新民主主义论”作为指导思想的治史方式,成功的引入了“现代性”的文学史撰写观念,且体例新颖,内容涵盖全面,一经出版获得学界极高评价,并且成为众多高校首选的现代文学史教材。是80年代中国现代文学史编撰的反思期中出现的一部独具特色的综合性质的中国现代文学史着,也是“文革”后中国现代文学史编写具有转型意义的代表作。

2016年3月,本书第三版正式出版,这次修订部分章节吸收了学界近年来的一些研究成果,根据教学的需要适当调整了内容的写法,改正了一些字句表述和史料运用上的错漏。其中有些章节的改动较多。如“文学思潮与运动”(一)(二)、“新诗”(一)(三)、“散文”(二)、“戏剧”(三)、“郭沫若”、“茅盾”、“巴金”、“沈从文”、“赵树理”。特别是“通俗文学”(一)(二)(三),有的章节几乎是重写。

基本介绍

- 书名:中国现代文学三十年

- 类别:文学史研究专着、文学史教材

- 出版社:上海文艺出版社(初版)、北京大学出版社

- 出版时间:1998年

- 字数:587千字

- 初版作者:钱理群、温儒敏、吴福辉、王超冰

- 修订版作者:钱理群、温儒敏、吴福辉

内容简介

序及前言

《序》为着名文学史研究家、我国现代文学史开拓者之一的王瑶生前为上海文艺出版社出版的《中国现代文学三十年》所作。《前言》为《三十年》主要作者钱理群所撰写。

第一编

本编讲述了1917年到1927年间中国现代文学的发展历史,作者以专章的方式分别介绍了新文学发轫时期的思想根源,以及新思想传入时文学界所发生的种种变化和创作潮流,同时将文学的各种题材闢为专章,讲述了中国现代文学第一个十年里小说、散文和诗歌等文学题材如何接受西方文学思潮的影响而产生的变化。作者同时着重介绍了本时期对中国现代文学史具有奠基式的作用的作家及思想家鲁迅的创作的一部分。

第一章 文学思潮与运动(一) | 一 文学革命的发生与发展 | 第二章 鲁迅 (一) | 一 吶喊与彷徨 |

二 外国文艺思潮的涌入和新文学社团的蜂起 | 二 说不尽的阿Q | ||

三 胡适、周作人与新文学初期理论建设 | 三 野草与朝花夕拾 | ||

四 文学创作潮流与趋向 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第三章 小说(一) | 一 五四小说取得文学的正宗地位 | 第四章 通俗小说(一) | 一 民国通俗小说 |

二 从问题小说到人生写实小说 | 二 新文学迫使旧派向俗定位 | ||

三 自叙传抒情小说及其他主观型叙述小说 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第五章 郭沫若 | 一 女神的自我抒情主人公形象 | 第六章 新诗(一) | 一 新诗的诞生 |

二 女神的艺术想像力、形象特徵与形式 | 二 早期白话新诗 | ||

三 从星空、瓶到前茅与恢复 | 三 开一代诗风的新诗创作 | ||

四 以屈原为代表的历史题材的剧作 | 四 新诗的规範 | ||

附录 本章年表 | 五 纯诗概念的提出 | ||

六 早期无产阶级诗歌 | |||

附录 本章年表 | |||

第七章 散文(一) | 一 新青年“随感录”作家群 | 第八章 戏剧(一) | 一 文明新戏 |

二 周作人与言志派散文 | 二 五四运动与建设西洋式新剧的战略选择 | ||

三 冰心、朱自清和文学研究会作家散文 | |||

四 郁达夫和创造社作家散文 | 三 小剧场运动的倡导 | ||

五 语丝派和现代文学评论派的散文 | 四 田汉、丁西林等话剧文学开创者及其创作 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

以上整理自 | |||

第二编

本编延续第一编的阐述手法,首先讲述了第二个十年具有旗帜性质的文学思潮运动,指明了第二个十年别离了第一个十年的新文学“团队作战”的局势,新文学内部已然开始分裂,形成了无产阶级文艺和资产阶级文艺相对立的局势,同时较为粗略的分析了两大文艺思潮,指明本时期的创作趋势和导向。紧接着,作者分章介绍了本时期具有代表性的几个文学大家茅盾、老舍、巴金以及沈从文。然后根据文学题材的划分介绍了诗歌、小说等在第二个十年里的继续发展。在戏剧领域,又着重单列出剧作大家曹禺,对其进行了较为全面的介绍。另外本编延续第一编中《鲁迅》的讲述,继续讲述了鲁迅在第二个十年中的文艺贡献,在本编的鲁迅专章中,作者又借题讲述了鲁迅创作的杂文的意义及其后世影响。

第九章 文学思潮与运动(二) | 一 30年代文艺的基本线索 | 第十章 茅盾 | 一 开创新的文学範式 |

二 革命文学论争与无产阶级文艺思潮 | 二 茅盾的小说成就 | ||

三 两大文艺思潮的对立 | 三 理论批评与其他方面的贡献 | ||

四 文学创作的潮流和趋向 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第十一章 老舍 | 一 文化批评视野中的市民世界 | 第十三章 沈从文 | 一 边地湘西的叙述者、歌者 |

二 《骆驼祥子》 | 二 乡村总体及其对照的世界 | ||

三 京味与幽默 | 三 文学理想的寂寞 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第十二章巴金 | 一 青春的讚歌:巴金前期小说创作 | 第十四章 小说(二) | 一 左联和左翼小说 |

二 《家》的杰出成就 | 二 京派和其他自由作家 | ||

三 深沉的悲剧艺术:巴金后期小说创作 | 三 海派小说 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第十五章 通俗小说(二) | 一 雅俗互动的文学姿态 | 第十七章 鲁迅(二) | 一 鲁迅杂文的重大意义 |

二 张恨水等言情写实小说的雅俗结合 | 二 鲁迅杂文的思想 | ||

三 武侠想像世界的多方结合 | 三 《故事新编》 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第十八章 散文(二) | 一 林语堂与幽默小品 | 第十九章 曹禺 | 一 从《雷雨》到《原野》 |

二 左翼作家的鲁迅风作品 | 二 《北京人》与《家》 | ||

三 京派与开明同人的散文作品 | 三 曹禺剧作命运 | ||

四 报告文学与游记 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第十六章 新诗 (二) | 一 中国诗歌会诗人群的创作 | 第二十章 戏剧(二) | 一 广场剧的倡导 |

二 后期新月派的创作 | 二 夏衍、李建吾等人的创作 | ||

三 戴望舒、卞之琳等诗人的创作 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

以上资料整理自 | |||

第三编

本编首先紧随时局的发展,较为全面的概括了第三个十年里具有纲领性质的文艺思想-----《延安文艺座谈讲话》的起源发展和内容以及影响,同时讲述了一部分文艺理论上的斗争,另外较为详细的介绍了符合《讲话》思想而且具有较大贡献的作家赵树理。在此之外,作者继续按照体裁的划分形式,讲述了第三个十年中小说、戏剧、散文和诗歌的发展,诗歌领域单独列出具有突出成就的艾青进行介绍,最后单章粗略地讲述了与大陆文学长时间割裂单独发展的台湾文学的发展历史。

第二十一章 文学思潮运动(三) | 一 文学的政治地域分割 | 第二十二章 赵树理 | 一 赵树理出现的文学意义 |

二 在延安文艺座谈会上的讲话 | 二 塑造历史变革中的农民 | ||

三 胡风理论的批判 | 三 评书体现现代小说形式 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第二十三章 小说(三) | 一 暴露与讽喻 | 第二十四章 通俗小说(三) | 一 雅俗对立的逐渐消解 |

二 体验与追忆 | 二 各类通俗小说的现代化 | ||

三 现实与民间 | 三 解放区的文学通俗化运动 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第二十五章 艾青 | 一 艾青的历史地位 | 第二十六章 新诗(三) | 一 七月诗派的出现 |

二 独特意象与主题 | 二 中国新诗派 | ||

三 忧郁的诗绪 | 三 敌后的诗歌创作 | ||

四 诗的艺术与形式 | |||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第二十七章 散文(三) | 一 报告文学的勃兴 | 第二十八章 戏剧(三) | 一 广场戏剧的三次高潮 |

二 继承鲁迅传统的杂文家 | 二 大后方、孤岛:剧场戏剧复甦 | ||

三 小品散文的多样风致 | 剧场戏剧的繁荣 | ||

附录 本章年表 | 附录 本章年表 | ||

第二十九章 台湾文学 | 一 台湾文学发展的历史轮廓 | 附录 本章年表 | |

二 台湾文学的代表性作家 | |||

以上资料整理自 | |||

编写背景

钱理群、吴福辉、温儒敏

钱理群、吴福辉、温儒敏1982年春,有一份面向中国小老师的刊物《陕西教育》向文学史家王瑶先生约稿,邀请他编一套“中国现代文学”,作为刊授“自修大学”中文专业的教材。王瑶找到钱理群、吴福辉、温儒敏三位学生,还有他的女儿王超冰讨论,希望能承担编写任务。几位学生欣然答应。1982年5月13日,王瑶和钱、吴、王讨论教材的大纲体例,分工落实每人编写的部分。吴福辉和王超冰负责小说,钱理群负责诗歌与戏剧,温儒敏主要负责文学运动、思潮和散文部分,每个人还要再写几个作家的专章。论文在《陕西教育》发表,从1983年10 月开始,每月刊出一至二讲,共刊出17次,24讲,约25万字,一直连载到1984年底。

编写理念

文学史观

《中国现代文学三十年》是文革之后革新式的文学史研究专着,它在文学史的编着理论上具有和以往文学史教材较为显着的区别和特徵,与以往的“新民主主义论”作为指导思想的治史方式不同,《中国现代文学三十年》的作者们更加突出了新文学的“现代性”因素。文学的现代性,既表现现代意识,现代思维方式、情感方式,採用与之相适应的现代艺术形式,以便于把无论是思想意识,还是思维方式、艺术欣赏能力都处于蒙昧状态、低级阶段的读者提高到现代化水平。钱理群等人成功的引入了这一概念,使《中国现代文学三十年》摆脱了以往文学史採用对立思维、强调斗争的叙史模式,更多地看到不同文学形态发展过程中的另一面和相互融合借鉴的态势。故而在具体作家作品评论介绍方面,《中国现代文学三十年》能够力拓新视角,如在沈从文专章挖掘出了沈从文等作家作品的价值,并给了他们合理的入史地位------这也是以“现代性”作为评价标準得出的结论。 上海文艺出版社初版本

上海文艺出版社初版本

上海文艺出版社初版本

上海文艺出版社初版本就研究的角度而言,《中国现代文学三十年》比较注“全方位” 的整体研究, 突破了以往现代文学史研究和作家作品评论的某些旧格局,没有像以往的文学史专着一样孤立地讲作家的生平创作道路和作品的思想内容艺术特点, 而是变单篇的个体分析为综合性的整体研究,比如就“鲁迅”而言,作者们结合了时代的发展将对鲁迅的介绍分为两章,分别在第一编《第一个十年》和第二编《第二个十年》中根据社会局势的影响而分析其对作家所产生的艺术的改变。在作者们的笔下,中国现代文学不是彼此隔离、互不依赖的个别现象的偶然堆积,而是一个经纬相连的有机整体。他们既把中国现代文学这一个整体单位放中国文学发展史和世界文学发展史的更大的历史单位中,去探讨它的价值和地位, 又把它放到中国现代历史尤其是思想发展史另一个整体中,去研究中国现代文学本身的规律和特点。同时, 现代文学中的流派、风格、题材、主题等因素也都分别作为一个整体单位,各自显示着自己的变化和发展、产生和消亡的脉络和规律。如对于京派的发展和对后世的影响,作者们特意辟出几节对其进行了较为详细的阐述,并且讲述了京派和沈从文的种种联繫。而面对纷繁複杂的文学思想和社团, 作者往往会理清其在现代文学这一整体中的发展轨迹,通过它与左邻右舍发生的横向和纵向关係,给其以历史的评价。例如,在讲到新文学社团的时侠,既从外部的世界文学的角度阐述外国文艺思潮对它的影响,使它如何在这一世界文学史上罕见的‘ 中西文化大的撞击” 中问世,又从中国文学的内部角度说明“发难者”如何根据时代和社会的需要,也根据自我个性的信要“介绍”、“选择”外来思想,并由此形成创作倾向不同的作家群。

体例框架

《中国现代文学三十年》在结构布局上,全书按照1917一1949年的历史分期分为三编,第一编为第一个十年(1917一1927),第二编为第二个十年(1928一1937.6),第三编为第三个十年(1937.7一1949.9)。这种分法最简明,彻底撇开了现代文学史上对于历史分期纠缠不清的说法,对各个时期的社会政治形势只作简约的交代,着重阐释各个阶段重要的文学思潮与文学现象,从文学演进过程与历史联繫中去分析文学自身的规律与特点非常客观。在内容选择上和编排上,教材每编又按照文学思潮与运动、小说、新诗和戏剧的顺序安排具体内容。它虽然也按传统的文体分类法,但注重突出各种文体的性质、走向以及不同流派的特点,然后设专章论述某些代表艺术高峰的作家作品,每章还附录了年表。在对重要作家的评论中,也力避对作家生平的罗列和对作品情节冗长的複述,而重视作品的艺术成就和美学价值,尤其注意分析作品产生久远影响的原因。如第二章鲁迅(一),在评论鲁迅小说的结构模式与深邃意蕴时,特意标出“说不尽的鲁迅”一节,综合了近年来学界对“阿Q精神”的人类学内涵的探讨。书中还把沈从文列为专章,表示了对这位构筑“湘西世界”,“充当现代中国文化的批判者角色”的文化人的同情和理解。这些都是过去文学史着作所没有的或所省略的。对于文学流派,不只是强调主流文学,而且也能从地域、文化环境的视角,去关照京派、海派、新感觉派、先锋派等趣味各异的文学派别,力求恢复现代文学色彩纷呈、枝叶繁茂的本来面貌。同时它还包括台湾文学,每章后也都有注释和年表,这是其一大特色。而注释和年表对每章所提及的文学社团、期刊、运动、论争、事件,有影响的作家、作品都作了全景式的扫描,使本书更加具有了立体感和时间感。

社会评价

学者点评

王瑜:“从对‘通俗文学’的这些论述可以看出,《中国现代文学三十年》已经摆脱了以往文学史採用对立思维、强调斗争的叙史模式,更多地看到不同文学样态发展过程中的另一面和相互融合借鉴的态势。”

赵国宏:“它从中外文论互训的网路中确定中国现代文学的坐标。它是中国知识分子在冷静地反思,获得自觉之后的结晶,是中国现代文学史研究的新的里程碑。”

李味:“《中国现代文学三十年》是一部具有特色的着作,它不仅吸收并总集了现代文学研究的新成果,而且表现了着者独特的思想眼光,它问世于现代文学研究的低谷时期,具有重要的意义一一它具有明显的“过渡”痕迹一一它预示着旧的文学史观的结束,并为全新的文学史着作的出现奠定基石。”

王瑶:“钱理群等几位青年研究工作者以自己特有的个性和姿态,写作的《中国现代文学三十年》,无疑使中国现代文学史的研究又步入了一个新的阶段。”

赵凌河:就研究的角度而言,他们比较注重“全方位”的井体研究,突玻了以往现代文学史研究和作家作品评论的某些旧格局,没有孤立地讲作家的生平创作道路和作品的思想内容艺术特点,而是变单篇的个体分析为综合性的整体研究。

所获荣誉

| 年份 | 荣誉 |

|---|---|

2002年 | 第一届王瑶学术奖 |

九五计画期间 | 普通高等教育“九五”教育部重点教材 |

十一五规划期间 | 普通高等教育“十一五"国家级规划教材 |

以上资料整理自 | |

出版版本

| 年份 | 出版社 | 备注 |

|---|---|---|

1987年 | 上海文艺出版社 | 初版 |

1991年 | 上海文艺出版社 | 修改封面 |

1996年 | 上海文艺出版社 | 修改封面 |

1998年 | 北京大学出版社 | 内容补正 |

2005年 | 北京大学出版社 | 列为“九五”教育部重点教材 |

2011年 | 北京大学出版社 | 列为“十一五"国家级规划教材,重新补正 |

2016年 | 北京大学出版社 | 内容上的第三次修改 |

作者简介

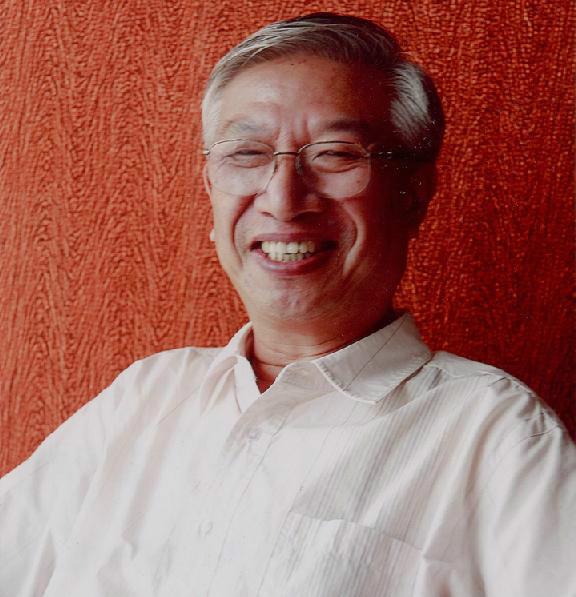

钱理群

祖籍浙江杭州,1939年生于重庆。1978年考取北大中文系研究生,师从王瑶、严家炎先生攻读现代文学。曾任北京大学中文系教授,现代文学专业博士生导师,清华大学中文系兼职教授,中国现代文学研究会副会长,中国鲁迅学会理事,《中国现代文学研究丛刊》副主编。主要着作有《中国现代文学三十年》、《二十世纪中国文学三人谈》等 。 钱理群

钱理群

钱理群

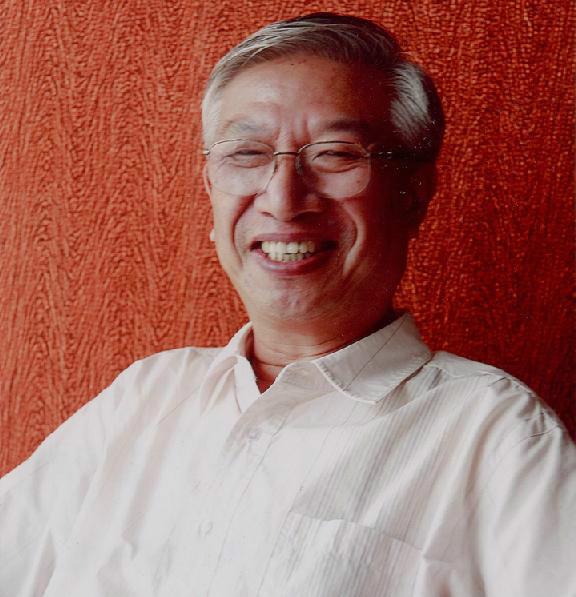

钱理群温儒敏

1946年生,籍贯广东紫金。曾任北大中文系教授,博士生导师,北大语文教育研究所所长。国家级精品课“中国现代文学”主持人,教育部授予国家级“教学名师”。曾任中国现代文学研究会会长,《中国现代文学研究丛刊》主编,教育部义务教育语文课程标準修订专家组召集人。代表作有《新文学现实主义的流变》、《中国现代文学批评史》、《中国现代文学三十年》等。 温儒敏

温儒敏

温儒敏

温儒敏吴福辉

1939年12月9日生,浙江镇海人。中国现代文学馆研究室主任、副馆长,研究员,《中国现代文学研究》丛刊主编,中国现代文学研究会常务副会长,中国茅盾研究会副会长。着有专着《中国现代文学三十年》、《都市漩流中的海派小说》《中国现代讽刺小说的初步成熟》等。 吴福辉

吴福辉

吴福辉

吴福辉王超冰

王超冰

王超冰着名文学史研究家王瑶之女。九十年代后迁居海外。论文代表作《不容忽视的副笔——试析老舍小说中关于婚姻爱情的描写》、《读<茅盾作品浅论>》和《“不能够在生活以外看见艺术”——谈巴金短篇抒情小说的现实感》等。