中国地质大学(武汉)地球科学学院始于原北京地质学院矿产地质与普查勘探系(大系),于1995年由地质系、地球化学系和地质力学教研室合併而成。

基本介绍

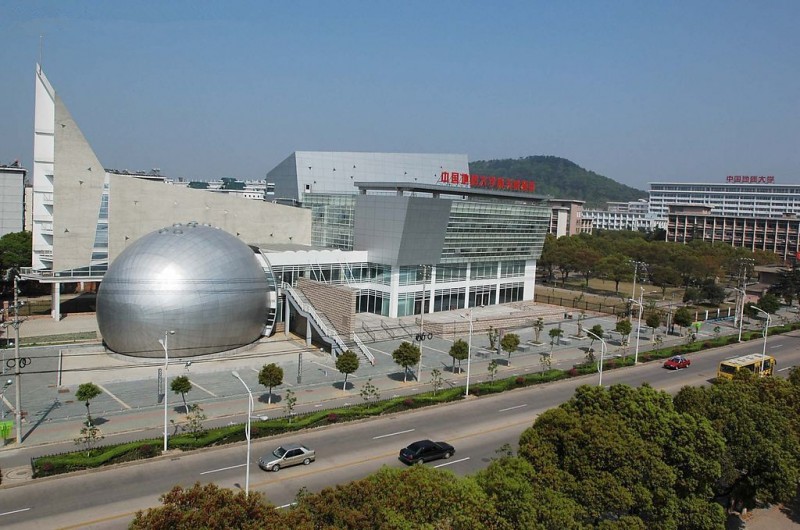

- 中文名:中国地质大学(武汉)地球科学学院

- 外文名:China University of Geosciences (Wuhan) School of Earth Sciences

- 主要奖励:国家科学技术进步特等奖和二等奖

- 创建于:1995年

- 现任院长:章军锋教授

简要概述

建院以来,许多知名专家学者,如李四光、袁复礼、张席禔、王炳璋教授,冯景兰、尹赞勛、王嘉荫、张炳熹、王鸿祯、杨遵仪、袁见齐、池际尚、郝诒纯、马杏垣、刘宝珺、丁国瑜、杨起、赵鹏大、殷鸿福、于崇文、张本仁、金振民等院士在此任教,为我院(系)的学科建设、科学研究和人才培养作出了重大贡献。建院(系)57年来,先后培养本科生万余名、研究生千余人。他们中有的成为党和国家领导人或政府部门高级领导干部,如国务院总理温家宝、辽宁省省委书记张文岳、北京市委副书记王安顺、国际地科联主席张宏仁、原国土资源部副部长寿嘉华(女)等;有的成为着名的科学家,如丁国谕、张本仁、刘宝珺、马宗晋、孙大中、欧阳自远、傅家谟、张弥曼、叶大年、秦蕴珊、李廷栋、殷鸿福、汤中立、金翔龙、马瑾、戎嘉余、钟大赉、陈旭、金振民等院士。地球科学学院现任院长章军锋教授、党委书记王甫。

科学研究形成壳-幔体系物质及其交换过程、地球表层系统生物与环境相互作用和协同演化、行星科学与深空探测三大研究优势与特色。建有2个国家创新研究群体和2个高等学校创新引智基地(“111”),在地球生物学、区域大地构造与岩石流变学、岩石圈地球化学、第四纪环境与灾害、行星地质与比较行星学等领域,涌现出一批创新性的科研成果,每年发表SCI学术论文150多篇,共6篇高水平研究成果在国际着名的《Nature》(4篇)、《Science》(2篇)杂誌上发表。地球科学学院1999年以来获国家自然科学二等奖6项(第一完成单位4项),国家科学技术进步特等奖和二等奖各1项。

学科设定

中国地质大学(武汉)地球科学学院是国家理科(地质学)基础科学研究和教学人才培养基地(连续3年获国家基金委人才基金资助)、教育部“985”学科建设平台及“211”工程建设的重点学科所在地。2007年地质学一级学科被评为国家级重点学科,其下的五个二级学科古生物学与地层学、矿物学岩石学矿床学、地球化学、构造地质学和第四纪地质学全部成为国家重点学科。在教育部2007-2009年一级学科评估中,地质学一级学科被评为全国第一名。此外,还有地图製图学与地理信息工程、 海洋地质二个省部级重点学科。这些学科全部有博士和硕士授予权,并设有地质学一级学科博士点和地质学博士后流动站。现有首批长江人才基金特聘教授岗位三个。建设有“湖北省地球物质与区域资源和环境重点实验室”、“湖北省地球表层系统重点实验室”,作为主要参与单位共建了“地质过程与矿产资源国家重点实验室”,“生物地质与环境地质教育部重点实验室”,“岩石圈构造、深部过程及探测技术教育部重点实验室”。

地球科学学院师资力量雄厚,现有中科院院士4人(殷鸿福、于崇文、张本仁、金振民)、俄罗斯自然科学院外籍院士1人(桑隆康),长江学者特聘教授3人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者5人。博士生导师37人、教授和副教授79人。承担北京周口店、河北北戴河、湖北黄石、长江三峡、江西庐山等教学实习基地的建设,为我校人才培养创造了极好的条件,2008年周口店、北戴河实习基地挂牌成为国家地质学理科基地野外实习基地。 所培养的学生具有扎实的地学基础和实际工作能力,除为地球科学研究和发展输送高层次人才外,还将在资源、环境、灾害、宝玉石、地质工程、遥感地理信息系统和国土资源规划等地学及其延伸领域中拓宽,使学生在上述部门和领域具有较强的适应国家经济建设及发展的能力。地球科学学院十分重视教学质量工程建设,近年来获国家级教学成果奖4项;9门课程成为国家精品课程;建成1个国家特色专业,1个国家实验教学示範中心,2个国家教学团队;出版国家级教材5部。

项目成果

中国地质大学(武汉)地球科学学院的地质学是中国地质大学的优势学科,在国内外具有一定的影响。特别是在地球物质科学、地球表层科学和地球动力学三大学科群的研究上具有明显的优势和特色。学院科研工作始终瞄準“国内一流、国际知名”的目标,坚持以地球科学基础研究为重点,在学科前沿进行创新性探索,并结合国家目标和地区经济建设目标,开展套用基础和套用研究。坚持以平台建设带动科学研究和人才培养,形成了2个国家创新研究群体、2个教育部和国家外国专家局联合资助的高等学校创新引智基地(“111”)。多年来在地球生物学、高解析度地层学及层序地层学、青藏高原隆升与气候变迁、区域地质大调查、大别-苏鲁超高压带结构、组成、形成和折返机制、中国东部岩石圈结构、组成及壳幔交换、固体地球系统内广义地质作用的非线性动力学及其时空结构、长江中下游环境变迁、减灾防灾、资源开发利用及国土多目标地球化学调查等领域,涌现出一批高质量的科研成果。近年来科研经费持续增长,年均科研经费到位近5000万元。每年在国内外学术期刊上发表学术论文200余篇,近100篇被三大检索(光碟版)收录,共有6篇高水平研究成果在国际着名的《Nature》(5篇)、《Science》(1篇)杂誌上发表。

最具代表性的研究成果是2002年以殷鸿福院士和杨遵仪院士为首的科研集体主持研究的中国浙江省长兴县煤山D剖面及其27c层之底被国际地质科学联合会确认为“全球二叠系-三叠系界线层型剖面和点(GSSP)”,俗称“金钉子”。作为国际对比标準,它的确立标誌着所在国的地层研究水平,为我国赢得了很高的学术荣誉,荣获国家自然科学二等奖。该成果被评为“2001年中国基础研究十大进展”、“2001年度中国高等学校十大科技进展”和“2001年中国十大科技新闻”。作为国家级高科技工程的中国大陆科学钻探工程,是“深入地球内部的望远镜”,我校是教育部唯一参加此项国家级高科技工程现场科学研究的大学。地球科学学院金振民院士担任工程现场指挥部副总地质师,在钻探现场组建现代化的“岩石物理性质实验室”。2002年该工程被国家科技部、科技日报社和中央电视台评为公众关注的中国十大科技事件之一,2008年该成果荣获国家科学技术进步二等奖。

学术奖励

地球科学学院1999年以来共获国家自然科学二等奖5项(第一完成单位3项),国家科学技术进步二等奖`1项。特别是2002年以殷鸿福院士和杨遵仪院士为首的科研集体主持研究的中国浙江省长兴县煤山D剖面及其27c层之底被国际地质科学联合会确认为“全球二叠系-三叠系界线层型剖面和点(GSSP)”,俗称“金钉子”。作为国际对比标準,它的确立标誌着所在国的地层研究水平,为我国赢得了很高的学术荣誉。该成果被评为“2001年中国基础研究十大进展”、“2001年度中国高等学校十大科技进展”和“2001年中国十大科技新闻”。作为国家级高科技工程的中国大陆科学钻探工程,是“深入地球内部的望远镜”,我校是教育部唯一参加此项国家级高科技工程现场科学研究的大学。地球科学学院金振民院士担任工程现场指挥部副总地质师,在钻探现场组建有现代化的“岩石物理性质实验室”。 2002年该工程被国家科技部、科技日报社和中央电视台评为公众关注的中国十大科技事件之一。