中国古代文学史讲的是从上古一直到1919年五四运动以前中华民族文学发展的历史。中国古代文学是中华文明的重要组成部分,它的历史悠久,其起源,约略同中华文明的起源同步。漫长的历史上曾经产生出一代又一代的杰出作家和数不清的优秀作品,出现了多姿多彩的体裁、题材、风格、流派,形成了各种各样的文学现象、文学潮流和文学理论, 内容极其丰富。这是一笔无比宝贵的文化遗产。在世界民族文学之林,我国古代文学以自己无比辉煌的成就和无比鲜明的独特风貌,占有重要的地位。

基本介绍

- 中文名:中国古代文学史

- 外文名:history of ancient Chinese literature

- 类别:文学

分期

各时期的主要文学样式 《中国(古代)文学史》高教版

《中国(古代)文学史》高教版

《中国(古代)文学史》高教版

《中国(古代)文学史》高教版(1)上 古 时 期:神话传说

(2)先 秦 时 期:散文(历史散文、诸子散文)

(3)两 汉 时 期:辞赋 乐府民歌 历史散文

(4)魏 晋 南 北 朝 时 期:诗歌等

(5)唐 代 时 期:诗

(6)宋 代 时 期:词

(7)元 代 时 期:曲

(8)明 清 时 期:小说

神话传说

(1)所谓神话,是上古时代的人们,对其所接触的自然现象、社会现象所幻想出来的艺术意味的解释和描叙的集体口头创作。上古神话以故事的形式表现了远古人民对自然、社会现象的认识和愿望。 上古神话 女娲补天

上古神话 女娲补天

上古神话 女娲补天

上古神话 女娲补天(2)上古神话的主要内容有:

A、解释自然现象的:女娲补天、女娲造人(始祖神话)、盘古开天(创世神话)

B、反映人类同自然斗争的:大禹治水(洪水神话)、后羿射日、精卫填海(反映抗争精神)

C、反映社会斗争的:黄帝战蚩尤(战争神话)

(3)记载上古神话的主要作品:《淮南子》、《山海经》等.

诗歌总集

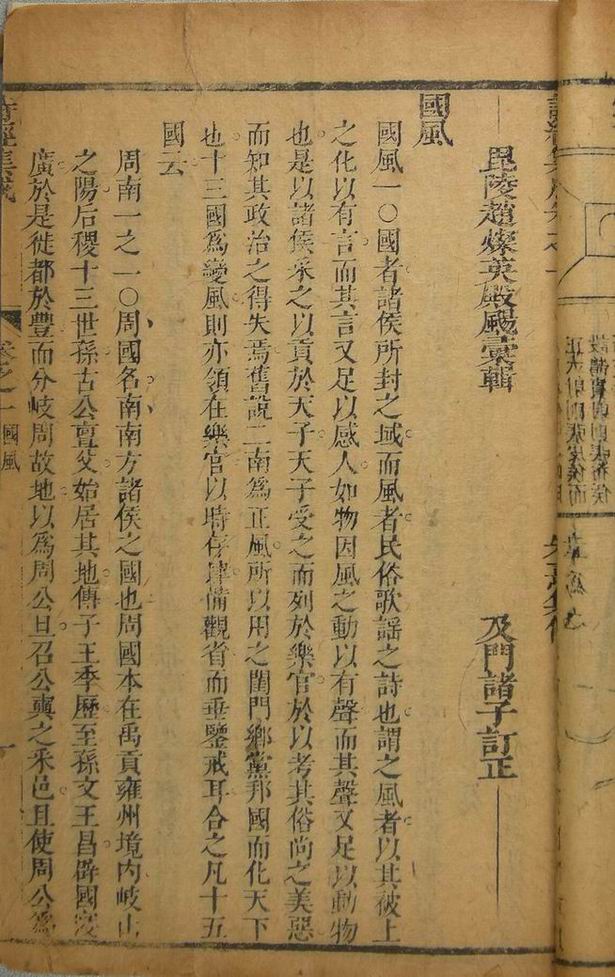

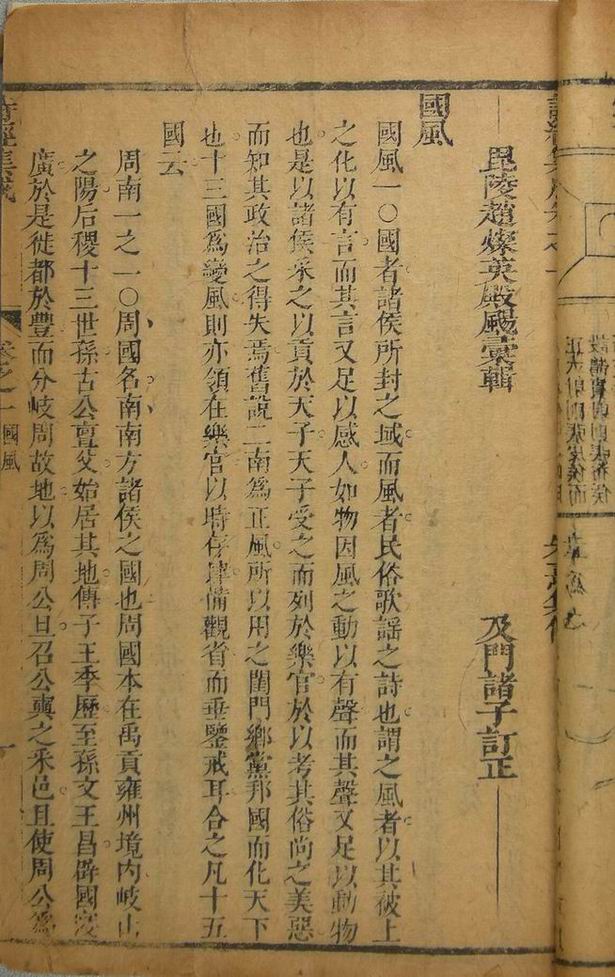

一、名称《诗经》原名《诗》,或称“《诗》三百”。汉武帝“卓然罢黜百家,表章六经”,“置五经博士”(《汉书·武帝纪》),崇《诗》为经,称《诗经》。 诗经之《周南·桃夭》

诗经之《周南·桃夭》

诗经之《周南·桃夭》

诗经之《周南·桃夭》二、篇数

《诗经》存目311篇,其中《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》乃所谓“笙诗”,有目无辞,故实有305篇。《墨子·公孟》:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”《史记·孔子世家》:“三百五篇孔子皆弦歌之。”都说明《诗经》是可以配乐演唱的乐歌总集。

三、作者

《诗经》只有少数篇目可知作者,如《小雅·节南山》“家父作诵”,《小雅·巷伯》“寺人孟子,作为此诗”,《墉风·载驰》据《左传·闵公二年》所记为“徐穆夫人”所赋等,大部分篇目的作者已难确考。司马迁《报任安书》中所谓“诗三百篇,大抵圣贤发愤之所作也”,只能是一种臆测。可以断定的是,《诗经》的作者身份十分广泛,有上层的公卿大夫,也有中下层的“士”,“风”类诗歌的作者大多是下层的平民百姓,同时这类诗歌大多是集体创作的。

四、《诗经》诗篇的来源和编订

诗三百来源和编订,先秦古籍无明确记载,历来有三种说法:

1、采诗说:周王朝派有专门的采诗人,到民间蒐集歌谣,以了解政治和风俗的盛衰利弊这种采诗制度的目的是观风察政。

①西汉人写的《孔丛子·巡狩篇》:“古者天子命史采歌谣,以观民风。”

②西汉刘歆《与扬雄书》:“诏问三代,周、秦轩车使者、遒人使者,以岁八月巡路,求代语、童谣、歌戏。”

③东汉班固《汉书·艺文志》:“故古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。”

④《汉书·食货志》:“孟春之月,群居者将散,行人震木铎徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子。故曰:王者不窥牖户而知天下。”

⑤东汉何休《春秋公羊传解诂》:“男女有所怨恨,相以而歌。饥者歌其食,劳者歌其事。男年六十,女年五十无子者,官衣食之,使之民间求诗。乡移于邑,邑移于国,国以闻于天子。”

2、献诗说:民歌是由各国乐师蒐集的。乐师是掌管音乐的官员和专家,他们以唱诗作曲为职业,蒐集歌谣是为了丰富他们的唱词和乐调。诸侯之乐献给天子,这些民间歌谣便汇集到朝廷里了。周代公卿列士献诗、陈诗,以颂美或讽谏。公卿列士所献之诗,既有自己的创作,也有採集来的作品。

①《国语·周语》:“故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,蒙诵……(《邵公谏厉王弭谤》)

②《晋语》:“在列者献诗。”

③《毛诗·卷阿传》:“王使公卿献诗以陈其志。”

3、删诗说:司马迁《史记·孔子世家》:“古者《诗》三千篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义……三百零五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音”。东汉王充《论衡·正说》:“《诗经》旧时亦数千篇,孔子删其重複,正而存三百五篇”。删诗说影响很大,至今有人坚持,但多数学者认为此说不确:襄公二十九年(公元前544)吴公子季札到鲁国观乐,鲁乐公演奏十五国风,名称顺序与今本是《诗经》相同。当时孔子仅8岁。《史记》说孔子删诗是在“自卫返鲁”之后,但《论语》中孔子不止一次提到“诗”、“诗三百”。春秋时期诸侯宴飨和出使,常赋诗言志,所赋之诗多为《诗经》。而赋诗言志之风,早在孔子之前就已经存在。孔子曾骂过“郑声淫”,“恶郑声之乱雅乐也”。主张“放郑声”。但现本《诗经》郑卫民歌依然很多。可见,说《诗经》由他删选而成,则是不可信的。孔子对“诗”可能作过“正乐”的工作,甚至也可能对“诗”的内容和文字有些加工整理。

4、综合说:

①根据十五国风的具体作品和去古未远的汉代大量採集诗歌的制度看,周代也可能存在采诗制度。

②根据雅、颂的具体作品看,周代同时也可能存在献诗制度。

五、《诗经》的分类

《诗经》中的诗歌均为曾经入乐的歌曲,按音乐性质的不同,分为风、雅、颂三类。

“风”即音乐曲调,它是相对于“王畿”——周王朝直接统治地区——而言的。它是带有地方色彩的音乐古人所谓《秦风》、《魏风》、《郑风》,就如我们说陕西调、山西调、河南调。国风即各地方的乐调。《风》即“十五国风”,计周南、召(shào)南、邶(bèi)风、鄘风(yōng,)、王风、卫风、郑风、魏风、唐风、齐风、秦风、陈风、桧(kuài)风、曹风、豳(bīn)风。共有160篇,

“雅”即“正”,又与“夏”同。周王畿一带原为夏人旧地,周人亦自称夏人。王畿是政治、文化中心,其言称“正声”或“雅言”,即标準音。宫廷和贵族所享乐歌为正声、正乐,《雅》指相对于各地“土乐”而言的“正乐”,其名为尊王观念的反映。《雅》诗共105篇,分为《大雅》和《小雅》,它们大多是宫廷宴享的乐歌,大部分是西周时的作品。

“颂”是宗庙祭祀的舞曲,《颂》诗分为《周颂》31篇、《鲁颂》4篇和《商颂》5篇,是朝廷、宗庙祭祀的乐歌。共40篇。《颂》诗多简短,音调缓慢,韵律欠规则,不分章,不叠句,表达对神祖的虔诚崇拜,是奴隶社会神权王权至上的反映。《颂》在当时最受尊崇,而从文学角度看,价值远不如《风》、《雅》。

六、产生的时代

确切年代已难一一确考。可大致确定作于西周初年至春秋中叶(前11至前6世纪)约五百年间。《周颂》最早,主要为周初之作,《鲁颂》较晚,是春秋鲁国宗庙祭乐,《商颂》并非商诗,而是春秋殷商后裔宋国庙堂乐歌。

七、产生的地域

《诗经》具有鲜明的地域特徵。《周颂》出于镐(hào)京,“二雅”乃王畿之乐(西周都镐京,东周都洛邑及其周围地区),至于“十五国风”,其名称大都标明了产生的地域;唯《豳风》和“二南”(《周南》、《召南》)尚难确指。总之,《诗经》产生的地域甚广,约相当于今陕西、山西、河南、河北、山东及湖北北部一带。也就是黄河、长江、汉水、渭水流域的广大地区,大抵以黄河流域为中心,向南扩展到江汉流域,延及当时的中国大部。

楚辞

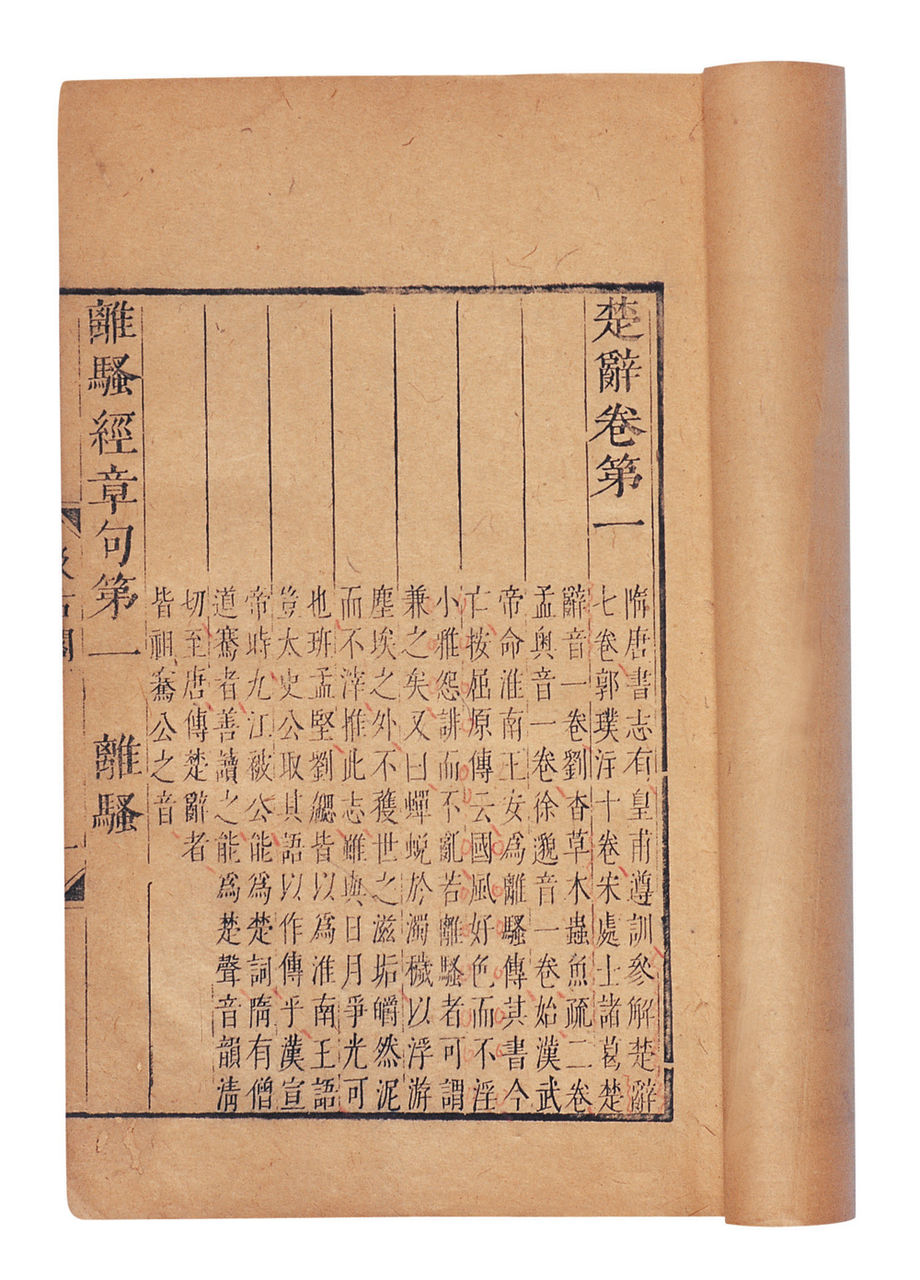

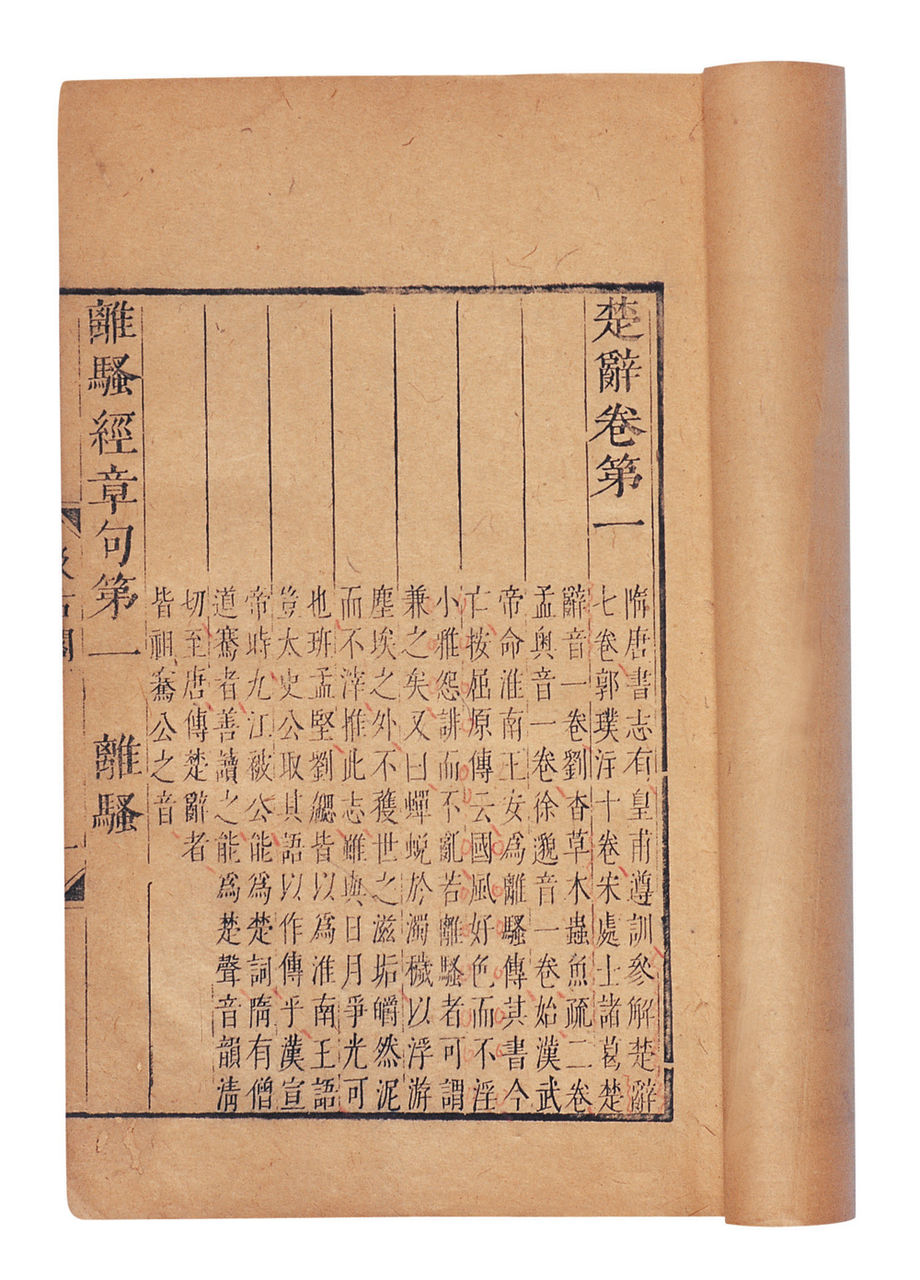

(1)“楚辞”是战国时期以屈原为首的楚国人在本国民歌基础上创造的一种新的诗体。 楚辞笺注

楚辞笺注

楚辞笺注

楚辞笺注(2)《楚辞》是汉人刘向将楚国屈原、宋玉以及汉代的东方朔、淮南小山和他自己的诗歌编为一个集子。

它是继《诗经》之后的又一部诗歌总 集,有诗歌17篇,其中屈原的作品占绝大多数。

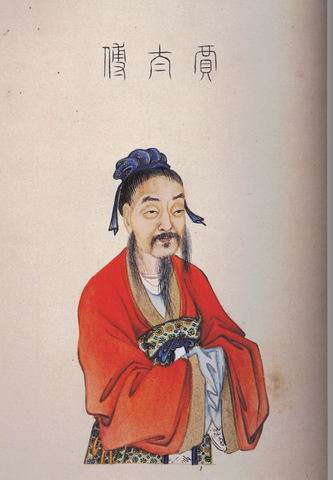

屈原

(1)屈原,名平,字原,战国时期楚国人,出身贵族。他“博闻强记,明于治乱,娴于辞令”政治上主张修明法度,联齐抗秦,遭保守派反对,先后两次被放逐(前— —汉北;后— —江南洞庭)。公元前278年夏曆5月5日投汨罗江而死。 屈原像

屈原像

屈原像

屈原像(2)屈原是我国第一位伟大的爱国主义诗人,他的诗抒发了忧国忧民的情怀得伸展抱负的愤懑。

名篇:《离骚》《天问》《九章》《九歌》等。

(3)《离骚》是屈原的代表作,是一首不朽的浪漫主义杰作,也是我国古代第一首抒情诗(第一首叙事诗是汉代的《孔雀东南飞》)。诗中的名句是:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。它奠定了我国古典诗歌的浪漫主义基础。

(4)我国诗歌史上有“风骚”并称。“风”指《诗经》国风,“骚” 指《离骚》,二者又代表了文学。

历史散文

(1)《尚书》:上古之书,记言古史,上自唐虞,下到尚周。作者不详。今存

(2)《春秋》:我国第一部编年体史书,内容从鲁隐公到鲁哀公共240多年的历史。

孔子编订。记事简单,类似新闻标题。 左丘明墓

左丘明墓

左丘明墓

左丘明墓(3)《左传》:我国第一部记事详备的编年体史书,是为春秋做传的,记事比《春秋》多13年,

作者是鲁国的史官左丘明。

(4)《国语》:我国最早的国别体史书,内容从周穆王到周贞定王500多年的历史相传作者为左丘明。

(5)《国策》:又名《战国策》,是战国时期的史料彙编,国别体史书,共12策33篇。西汉刘向编订。

(6) 名 句:为山九仞,功亏一篑| 满招损,谦受益| 辅车相依,唇亡齿寒

人非圣贤,孰能无过| 前事不忘,后事之师| 亡羊补牢,犹为迟也

诸子散文

(1)《论语》:儒家经典。孔子弟子编纂。反映孔子思想(礼治),20篇。孔子,名丘,字仲尼,鲁国人,儒家创始人。 孔子画像

孔子画像

孔子画像

孔子画像(2)《孟子》:儒家经典。孟子着,反映孟子思想(仁政),7篇。

孟子,名轲,字子舆,鲁国人,儒家重要人物。

(3)《荀子》:儒家着作。荀子着,反映荀子思想(唯物主义),32篇

荀子,名况,后人尊称“荀卿”,赵人,儒家最后的代表人物。

(4)《墨子》:墨家重要着作。墨子及弟子着,反映墨子思想(兼爱),53篇

墨子,名翟,鲁国人,墨家创始人。

(5)《老子》:即《道德经》,道家经典。老子着,反映老思想(无为)81章

老子,名耳,字伯阳,道家创始人 。

(6)《庄子》:即《南华经》,道家经典,反映庄子思想(清净无为),33篇

庄子,名周,宋国人,道家学派重要人物。

(7)《韩非子》法家重要着作。韩非着,反映韩非思想(法治),55篇。

韩非,先秦法家集大成者。

(8)《孙子》:即《孙子兵法》,孙子着。我国第一部军事理论着作,13篇。

孙子,名武,字长卿,齐国人,我国古代军事家。

(9)《吕览》:即《吕氏春秋》,杂家代表着作。吕不韦集门人编写,160篇。

吕不韦,韩国商人,曾为秦的相国。

(10)名 句 :工欲善其事,必先利其器| 三军可夺帅也,匹夫不可夺志也|

学而不思则罔,思而不学则殆| 君子坦蕩蕩,小人常戚戚|

己所不欲,勿施于人| 有则改之,无则加勉| 敏而好学,不耻下问|

锲而不捨,金石可镂| 千里之行,始于足下| 天网恢恢,疏而不漏|

知人者智,自知者明| 千里之堤,溃于蚁穴| 知己知彼,百战不殆|

流水不腐,户枢不蠹| 人无远虑,必有近忧| 学而不厌,诲人不倦|

生于忧患,死于安乐| 得道多助,失道寡助| 是可忍,孰不可|

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈| 与朋友交,言而有信

汉赋

(1)“赋”是介于诗歌和散文之间的一种文体。属于韵文。

(2)形成期(汉初---汉武帝)多为书写悲愤之情的“骚体赋”,有贾谊《吊屈原赋》, 枚乘《七发》等

全盛期(汉武帝---顺帝)多为歌功颂德的长篇“大赋”,有司马相如的《子虚·上林赋》, 班固的

《两都赋》和杨雄的《甘泉赋》等。

转变期(汉顺帝---汉末)多为篇幅较小的抒情“小赋”,有张衡《二京赋》,蔡邕《述行赋》等。

(3)“汉赋四大家”是:杨雄、司马相如、班固、张衡

贾谊

贾谊,西汉初杰出的政治家和文学家。世称贾生、贾长沙,33岁死。

(2)贾谊的着名散文有:《过秦论》、《论积贮疏》、《陈政事疏》

贾谊的着名辞赋有:《吊屈原赋》,《鵩鸟赋》

(3)贾谊共有文章58篇,西汉刘向将其编订为《新书》。 贾谊画像

贾谊画像

贾谊画像

贾谊画像史书

司马迁

司马迁,字子长,西汉着名史学家和文学家。二十岁开始漫游,三十二岁继父职为太始令,四十二岁开 司马迁像

司马迁像

司马迁像

司马迁像(1)始写〈史记〉。后因李陵(李广之孙)降匈奴一事得罪汉武帝受宫刑并下狱。出狱后发愤着书,历经

十多年,完成《史记》。

(2)《史记》,又叫《太始公书》,是我国第一部纪传体通史。全书共130篇,52万余字,分为本纪(12)

世家(30)、列传(70)书(8)、表(10)五部分,记载从传中的黄帝到汉武帝长达三千年的历史。

(3)《史记》既是史学巨着,又是文学巨着,鲁迅赞其为“史家之绝唱,无韵之离骚”

(4)司马迁还有辞赋8篇和着名的散文《报任安书》

(5)名 句:失之毫釐,谬以千里| 桃李不言,下自成蹊| 智者千虑,必有一失|不鸣则已,一鸣惊人 |

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行|

班固

(1)班固,字孟坚,东汉史学家、文学家,其父班彪曾撰〈史记后传〉。班固曾被污入狱,其弟班超替其 班固画像

班固画像

班固画像

班固画像力辩,出狱后任兰台史令,奉诏写史,历经二十余年,完成《汉书》。

(2)《汉书》是一部纪传体断代史(西汉)。全书共100篇,分为帝记(12)、列传(70)、表(8)、

志(10)四部分记载了从汉武帝到王莽共229年历史。

(3)班固 还是东汉着名的辞赋家(〈两都赋〉)

(4)名句:绳锯木断,水滴石穿| 临渊羡鱼,不如退而结网|

水至清则无鱼,人至察则无徒

汉乐府歌

(1)“乐府”是两汉时期的音乐机构。它的任务有二:一是将文人歌功颂德的诗製成曲谱并演奏,二是採集

民歌。后来,乐府就成了民歌的代名词。

(2)乐府民歌的最大特点是写现实生活,叙事性强。

(3)乐府民歌的佳作:《陌上桑》,《孔雀东南飞》,《长歌行》等。

(4)《孔雀东南飞》是我国第一首长篇叙事诗(第一首长篇抒情诗是〈离骚〉),它与北朝的《木兰诗》

合称为“乐府双璧”。