中国传统武术,是以中国为地域範围、具有中国特色的,从始延衍流传、如丝充满、人人皆有的、以制止侵袭、停止战斗为导向的技术套用,是一门包含武术与武德的传统学系,是带领修习者进入认识人与自然、社会客观规律的传统教化理论。

中国传统武术,是修习一门制止侵袭的高度自保技术,它在切实解决安全问题的基础上,使我们的头脑得到应变能力的训练,简便易行、能够轻鬆提升人的精神和身体素质,防卫健身,精进卓越,快乐通融。

传统教育在于言传、身敎。文在言传,武在身敎。身体力行是敎、身正法明是敎、以身作则是敎、上行下效(斆)是敎。武化,是身体力行的敎化过程。

基本介绍

- 中文名:中国传统武术 中国武术 武术 中国功夫

- 外文名:Chinese Kung-fu

- 属性:武化

- 出版:咏春时代平台

- 节目名称:《说文学武》

- 主持:梁小露

释义中国与传统

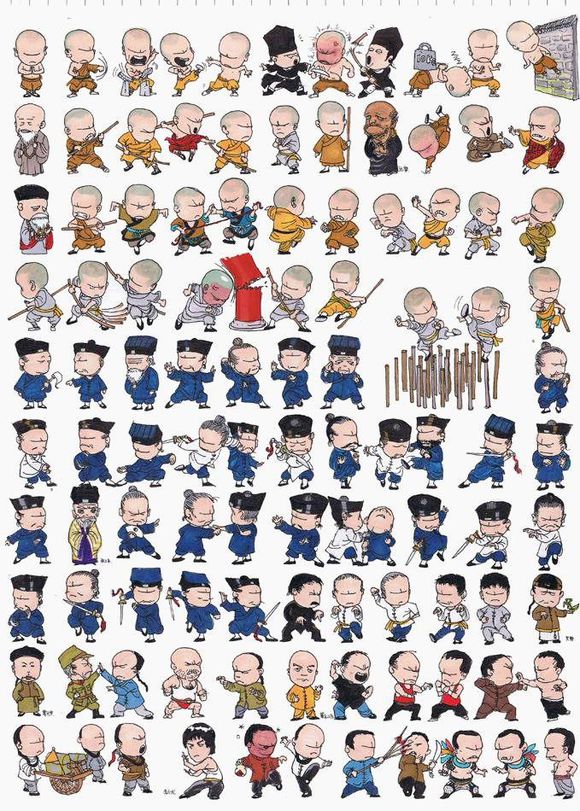

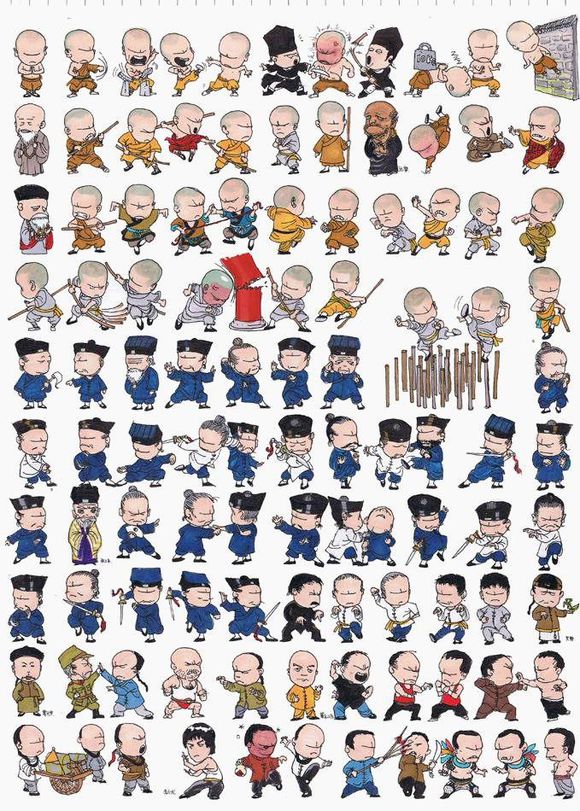

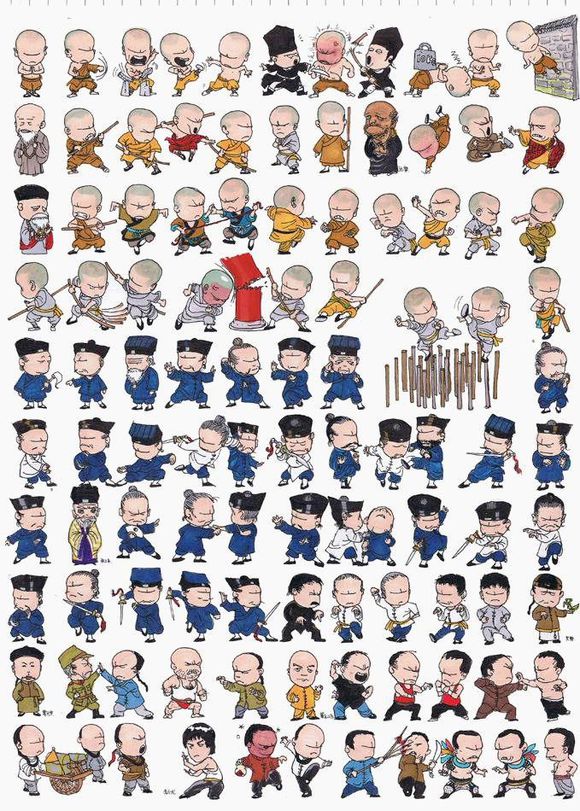

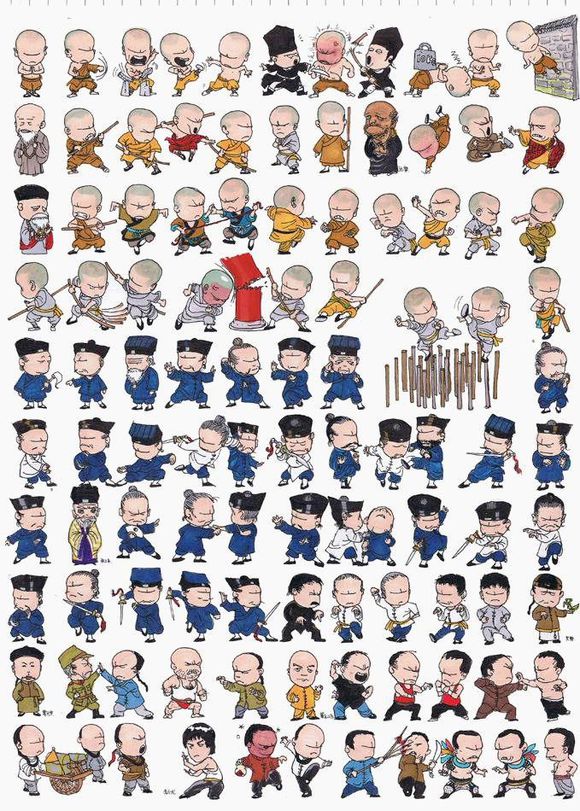

中国,四大文明古国之一,是一个以华夏文明为载体以汉族为主要民族的统一多民族国家。中国境内56个民族可统称为中华民族,龙是中华民族的象徵。 《说文学武》

《说文学武》

《说文学武》

《说文学武》传统,世代相传、如丝充满、人人皆有的。从历史沿传下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及行为方式等。对人们的社会行为有无形的影响和控制作用。传统是历史发展继承性的表现。

武术,中国传统武术,是以中国为地域範围、具有中国特色的,从始延衍流传、如丝充满、人人皆有的、以制止侵袭、停止战斗为导向的技术套用,是一门包含武术与武德的传统学系,是带领修习者进入认识人与自然、社会客观规律的传统敎化方式。——《说文学武》 中国传统武术之一

中国传统武术之一

中国传统武术之一

中国传统武术之一武字正解

武术,制止侵袭、停止战斗的技术。拥有消停战事、维护和平的实力;是物质文明的保障和导向。 武

武

武

武有人对武理解成“举戈而动,欲与人、欲与兽斗”是一种误解,其产生谬误处是对“止”的认识上:以趾为动。对武的理解便误解成“举个而动”而非“止戈为武”的原意了。“止”字,是“一只脚(趾)”的意思,是“步”字的前一只脚,后面的一只脚不再踏上来、停止前行的意思。

武(wu)的发音出自于舞。“舞”是先于“武”出现之前、用来彰显身强力壮、矫健灵活的行为。后来,因为出现争斗,继而立武:停止争斗的行为。六尺为步,半步(止)为武。武,即界定了人的安全範畴。

武与戊同音通义:戊,wu,会意。从丿从戈,。“丿”意为“不”。“戈”与“丿” 联合起来表示“不动之戈”。戊位中央,与“武保半步之安”一致。

半步(止)为三尺。尺,指尺骨。三尺,指一腿之距。

武术,是修习一门制止侵袭的高度自保技术,它在切实解决安全问题的基础上,使我们的头脑得到应变能力的训练,简便易行、能够轻鬆提升人的精神和身体素质,防卫健身,精进卓越,快乐通融。

论武

一.武解决什幺问题?

以武止戈。不是以戈止武,也不是以武止武;武不能止武,戈也不能止武。

止戈为武。武,制止暴力。

二.武何时出现?

先有舞(wu),后有武。武,举戈而舞。威慑。

三.武的核心意义?

止为半步,一腿之距。

武通戊(wu,天干的第五位。方位属中央),居中。武居中,保半步之安。自立、自保、自安。

步,计量单位:周代以八尺为一步,秦代以六尺为一步。

尺,尺骨,人体前臂骨。

武之来源与作用

个人自保

原始社会:强弱争斗,一方动戈,继而出现武。武,止戈为武,消停战事而来。

武术,消停战事的技术。

安国强民

国家、社群:楚庄王曰:夫文止戈为武。又曰:夫武,禁暴戢兵保大定功,安民和财者也。——《左氏春秋·宣公十二年》。

中华尚武第一人

楚庄王,楚穆王之子,春秋时期楚国国君,公元前613—公元前591年在位,春秋五霸之一。春秋末期,孔子曾到访楚国,称楚庄王的政治思想与儒家的“仁”的思想相符。在楚庄王之前,楚国一直被排除在华夏文化之外;自楚庄王始、使楚国强大,为华夏文化的传播、和民族精神的形成,发挥巨大作用,称霸中原,威名远扬。

关于武功

武功,在个人,是制止侵害,维护自身安全和权、益的功力;在国家,是戢兵保大而定功。

武的认识

武的比对认识

文,精神文明(的来源与过程);

武,物质文明(的来源与过程)。

文化,精神文明的保障和导向;

武化,物质文明的保障和导向。

武术文化,消停战事技术套用上的渗透、导向。

武在中国历史的演进套用

夏、商、周 | 拳勇 手搏 角力 斗勇 |

春秋战国 | 技击 相搏 手战 |

秦汉三国 | 武艺 角牴 手格 |

两晋、南北朝 | 讲武 武艺 相扑 拳法 |

隋唐 | 拳捷 试扑 |

宋、元 | 摔跤 打套子 |

明、清 | 白打 使拳 使艺 拳法 把式 对力 对拳 |

近代 | 国术武术国技 把式功夫 |

武与武术、功夫的关係

武,止戈为武,消停战事。

武术,止戈的技术,消停战事的技术,是物质文明的保障和导向。武术分别体现在国家的国防实力、和个人的安全防卫方面,在不同的时期和不同地方,有不同形式的套用。

功夫,是在中国清末出现的、关于“武术”的别称,主要体现在个人在武术上的套用和造诣。

综合理解

中国传统武术,就是中华民族得以延衍流传下来人人皆已有的、用于自保与发展的技术。

中国传统武术,就是一套全面精湛的“自保”技术,而非“攻击”技术。因为攻击最终也是为了获得生存、生活、快活、快乐,而不是为了攻击而攻击。一旦攻击(打江山)成功了,就必须学习如何坐稳江山,保全江山,才得以安乐逍遥。唐、宋、元、明、清……中国古代五大一统王朝、历代沉澱,无不如是。我们因为深谙此理法,才得以独立强大、延衍流传至今。

止戈为武。使用(包括但不限于)打斗等手法,来达到停止战斗的目的。这是“攻击别人”与“保护自己” 的区别,这也是中国传统武术的追求是“竟”、而不是现代竞技的核心区别。

武术中的守、护、防、卫

积极主动的行动方略

武术中守、护、防、卫等,是我族武术套用中积极主动的行动方略。

守,从宀,从寸。宀表示房屋;寸是法度。合起来表示:掌管法度。

护,护,从言从蒦(huo)。以言语劝慰使之不受侵害。

蒦,从又(手)持萑(huan),以手抓获盗贼。

萑,huan,从艸(cao)从隹(zhui)。指密生芦苇、盗贼出没。后代指贼之巢穴、或盗贼本身。

防,从阝(fu,阜)从方。本义:堤坝。

阝,土山;方,并行的两船。合起来的意思是,用高起来的堤坝防止来自于水(路)的侵袭。

卫,卫,从行从韦。指在大道上遵循指定路线和规则,来回巡逻。(如,卫星:绕行星运行的单个天体。)

韦,从舛从囗(wei,通围wei),囗置舛之间。舛,双脚相背而舞动;囗指代路线、规则。(如,伟人,与 凡人相背,遵循大规则行动之人。)

从以上可见,守、护、防、卫均是专业技术,从最基本的守、掌握法度,到用语言晓之以理使其免受侵害,到修筑堤坝、来回巡逻,无一不是周密筹划、高效专业的、主动积极的行为;而并非 “被动”、“不动”的行为。

与攻、击、侵、袭等本质不同

守、护、防、卫的行为,与攻、击、侵、袭等行为,在行为特徵上有本质不同。前者能在对方发起行动时,可针对其行为、採取相应的高效的反制举措,是“反过来控制局面、而不被局面所牵制”的前摄行为,保障到更高的获胜行动结果。此等,是我族自上古文明繁衍至今,穿越时、空,得以绵延留存的核心文化沉澱。 中国武术

中国武术

中国武术

中国武术传统武术的比对特徵

中国传统武术,是修习一门制止侵袭的高度自保技术,它在切实解决安全问题的基础上,使我们的头脑得到应变能力的训练,简便易行、能够轻鬆提升人的精神和身体素质,防卫健身,精进卓越,快乐通融。

传统武术与现代体育运动、武术表演的不同。

传统武术 | 现代体育运动 | 武术表演 | |

精神 | 武艺、武义、武德修养 | 奥林匹克精神 | 奇淫巧计 |

核心目标 | 竟 | 竞 | 巧 |

实施方式 | 自保 自卫 自立 自足 自强 自胜 自修 自由 | 竞争 角逐 比赛 | 杂技 技艺 |

行为目标 | 自保 精进 自我超越 | 竞逐 | 精进 展示 演示 |

规则与约束 | 道德 | 各门类规则 | 以奇、巧取胜 |

方向 | 对内。 了解自己,提升自己。 | 对外。 分析对手,制订相应举措。 | 对外展示 |

武术与体育的关係

回顾中华民族的发展史,近代以前,根本就没有“体育”这个概念,而只有“文、武”之分。武,在广义上已包含了所有形式的体育、又不局限于体育的外在形式。我们耳熟能详的“百步穿杨”、“水上漂”、“神行太保”、“举石锁”等运动形式,都可以在西方体育中找到相对应的运动项目,而它们在古代中国都属于“武”的範畴。

在西方现代解剖学主导的竞技体育框架下,当代武术,被划归到表现难美性项群之下的一个运动项目,只不过是体育的几十分之一。而事实上,武术不仅涵盖了西方体育的多种运动形式,而且,还拥有独特的东方传统运动形式、深邃的思想和厚重的文化。从这个角度来说,武术不是隶属于体育,而是体育的上位概念。

武与表演、体育、竞技和格斗的不同

一.武术与舞术不同:

舞术不是武术,就如放烟花不是投炸弹,一样。儘管舞术有从武术中提炼出与其对应的同、通之理,但舞术是倾向美学之术,缺失了武术中杀伤实力,不可混淆。

二.武术与体育不同:

体育,是育体之术,是以有形的解剖学为判断準绳的肌体锻鍊,是磨练意志之术,但缺乏解决对敌时的意识训练,所以体育训练不具备实战能力。

在真实的战斗中,破坏对手的意识、意念及意向,才能达到攻其不备、以弱制强的效果。中级武术,是以修习这一点为导向的。这方面的训练,不是有形的解剖学範畴,是无形的意识训练範畴。

三.武术与竞技不同:

竞技,是以提升参与者技艺为目标的切磋、琢磨行为,所以,同门、同等级的竞技才能达到这个效果;不同门、不同等级的竞技,只会失漏本门技术和製造仇恨,不可取。

四.武术和格斗不同:

格斗,是介乎竞技和模拟真实搏斗的行为,是违悖了武“不主动动戈”的宗旨,有三方面弊端:

- 主动参与,主动暴露其技术漏洞;

- 无论胜败,都输给了名利;

- 格斗是参与暴力,而不是制止暴力,违悖了武的善性,与“通过习武达到修习个人心性完美”的宗旨、背道而驰,是属于“争斗”範畴、而不属于“止戈”範畴的行为。

武之魂魄

止戈为武。武,是拥有维护自身安全和权、益的实力。我们修习武术,是让我们从身到心、由魂而魄得到提升而充满安全感,精壮神足,具有安然自胜的实力。这是我族历代沉澱而成、安魂守魄的法宝。

若捨弃我武之魂,去炫耀、去张扬,去异门竞技、去追逐异族之魂(譬如奥林匹克精神),则只会自我主动降损安全性、和製造仇敌,对自身并无任何裨益;于魂无安,于魄无全。此为修武大忌。我族,慎守,安行。

兵法和武法的不同

法:变化的规律

兵 | 武 | |

动作 特徵 | 掠 夺取 捎去 拂过 | 略 举其要而用功少,为略。 |

派生 | 掠夺 | 文韬武略 领略 谋略 方略 策略 简略 |

释义 | 兵,战争中的核心角色,是战争中用来攻击对手的“工具、用具”。战争不是单纯的打斗,它代表(人类)有计画有目的的相互弒杀,以攻击(对方)手法为主。 兵,重在执行别人的思想。 | 止戈为武。 使用(包括但不限于)打斗等手法,来达到停止战斗的目的。 武,重在执行自己的核心思想和内在观念。 |

对象 | 角色 | 人 |

行为 | 保家卫国 自我牺牲 | 自保 精进 自我超越 |

方向 | 对外。 分析对手,制订相应举措。 | 对内。 了解自己,提升自己。 |

案例 |

|

|

武术的套用

传统武术与正当防卫

儘管现代对“武术”有运动、竞技、表演等广义的定义,但传统武术只有一个宗旨:止戈是武,武,是制止侵害的技术。

正当防卫,指,对正在进行的不法侵害行为的人、採取的一种、造成一定损害的方法。在法律上,它应该符合四个条件:

武 | 正当防卫所需的条件: |

不主动动戈 | 一. 当防卫所针对的,必须是不法侵害; |

别人动戈时 | 二. 必须是在不法侵害正在进行的时候; |

对外,制止侵害 | 三. 正当防卫所针对的、必须是不法侵害人; |

对内,停止製造侵害 | 四. 正当防卫不能超越一定限度。 |

实施正当防卫、维护自身安全,是法律赋予公民的合法权力;维护社会治安,捍卫法律尊严,不仅是执法部门的任务,也是每位公民的神圣义务。中国传统武术,正是根据正当防卫原则,通过千百年沉澱而得出的一套具体修习方法,使修习者在遭受不法侵害时,能够做出正确、有效的反应,高度自保、高效安全。

战斗概念

战斗的成因,是在相同区间(时间、空间)内,存在明显的强弱差异所导致。即是说:

1. 在势均力敌的情况下,是不会轻易发生战斗的;

2. 作为弱者的一方,是不会主动对强者发起攻击的;

3. 而可以说,是作为弱者的一方,有引致强者发起对其攻击的导因。

可见,“弱”是招致战斗的核心原因;而强与弱,都是一种不断更迭变化的状态。作为一个人、一个群体、一个国家、一个族群,有必要有一种方式,来彻底解决由“弱”促发的战斗的发生。

止戈为武。中华文化对“武”的定义,不仅仅是赢得战斗,而是“拥有实力,不战而胜”,是彻底解除由于“弱”而促发的战斗发生。它主要目标,是让修习者掌握一门实用的自我防御系统。这个系统,包括拳术、拳理、拳学,让修习者得到从行为上自我防御技能的日臻完善与提升、及心态上自强不息、不战而胜的中国武术修为。

传统武术实战攻略

实战的三个凡是:

一.凡是实战,必须“以弱制强”:

- 强强对垒,势均力敌,轻易不会产生争斗;

- 弱者,是不会主动对强者发起攻击的;

- 真实的争斗,会在强弱差中产生;

- 弱者,除非有防御、抵消强者所发起攻击的能力,否则便被强者所消灭。

二.凡是实战,必定“没有规则”:

真实发生的争斗、战事,不是游戏、不是竞赛,是没有任何规则可言的,不受年龄、性别、身高、职位等情况限制;甚至于一旦开始,连弃权的机会都没有。

三.凡是实战,必然“后发制人”:

1.凡是实战,必定是由强者发起的;

2.凡是发起攻击者,必然首先露出其漏洞、破绽;

3.凡是后发者,可根据先发者的漏洞破绽,抢占制胜法。

武与暴力的区别

一切暴力行为,无一不是以“还击”为理由发起的攻击行为。

一切暴力行为,都是蔑武、灭武作为。

假想防卫:

一.不法侵害行为实际不存在,也毋须实施防卫行为;

(如果不法侵害现实存在,且正在进行当中,那也就具备了正当防卫的法定前提,任何公民都有权实行必要的防卫行为,自然也就不存在假想防卫的问题。)

二.行为人主观上存在防卫意图;

三.行为人的“防卫”行为给无辜者造成了损害。

挑拨防卫:

是指故意引诱对方进行不法侵害、而藉机加害于不法侵害人的行为。

防卫挑拨是故意诱发不法侵害,主观上具有藉机伤害对方的犯罪意图、而非防卫意图,所以不能成立正当防卫,而是故意的违法犯罪行为。

防卫过当:

防卫过当,是指防卫行为明显超过必要限度造成重大损害的应当负刑事责任的犯罪行为。

防卫过当是一种轻微的犯罪行为,在主观上对自己反击和制止不法侵害的行为和结果持放任态度或疏忽大意、过于自信的态度,客观上防卫人的行为明显超过了制止不法侵害所必须的限度。

关于习武

关于习武

一. 强身健体:

武,首先是切切实实解决个人的人身安全问题、的技术。在这个“个人安全”的範畴内,强身健体只是顺带的、必然的结果,而不是习武的主要目的。

二. 提升个人能力,实用:

而我们都知道,我们的身体显然是由大脑控制的。身体控制不良,显然是“脑子不良”。所以修习传统武术,我们首先强调是修习我们头脑的思维方式与能力,以及相应的应变能力;在此基础上,以招式为表现方式的“武”,才具备目标性、具备解决问题的能力。这,符合现代人所追求的“实用性”。

三. 以武入道:

更进一步,我们明白,我们的心性能控制我们的头脑,这就是中国传统文化一直强调的“道”:个人修为。中国武术,是以武入道的,是最简便易行、能够轻鬆提升人的精神和身体素质的方式。传统“穷文富武”,对于上层阶层的人士来说,“武术本领”绝不仅仅是一种“实用技术”,而是一种文化修养和社会背景的标誌。修习“武道”,简便易行、精气神完好、身体健康,对人思维和心理、行为,以及身体素质的提高具有重大价值,能够轻鬆应对社会乃至人生过程中的万般变化,柔润矫美、精进卓越。 中国武术

中国武术

中国武术

中国武术我们修习的武术

武术,就是作为一位武人所使用的技术,它包涵了一位武人内在的心性、思想,及外在表现出来的言行举止的修为。武术,是与人交流的工具;武德,是与人交流的水平。而修武,则是在建立正确的观念、修习 “止”功开始的。

修习“止”功,有两个方向:

- 对外,制止自己身体受到侵袭的行为。

止,是“制止侵袭”的“自保”技术。“自保”技术其实比“侵袭”技术强大非常多,因为达到“自保”必须研究万千种破解“侵袭”方略,才能拥有高度的自保能力。

2.对内,停止自己对外製造伤害的行为。

止,是修习“停止製造伤害”的自控能力。这是一项高度自保的自我修 炼:不去製造(新)问题出来给自己解决(添乱)。天下本无事,才是真本 事。 止

止

止

止内止懦、外止暴。

修武,我们首先修习的是“止”功,修复自己内在的怯懦、和修正外在的暴力。这里指的懦与暴,包括了思想、语言和行动。

一.内止懦。知耻近乎勇。当我们知道自己怯懦、懦弱、能力不足时,能够拿出勇气面对自己的不足,修补它,便是勇。

如果我们不愿意面对自己这个怯懦、这个漏洞,那我们则无法处理我们有可能面临的危险,其实是在给自己製造了危机……便越发怯懦,难以自拔。

二.外止暴。暴的特徵是攻击性,攻击性的特徵是喜欢以“受害者”的身份进行“还击”。

己所不欲勿施于人。武者修习的是高等智慧,不製造新的伤害、不製造新的麻烦来给自己解决。天下本无事,才是真本事。

习武的过程

各人自有自己的武术;但各人所使用的身体,皆是沉澱亿万年进化而得。

当将自己的身体去浸淫一种技术,自会产生相应交融。这个交融,将是由浅至深、由外而内、由粗及精、由形到神,的过程。

我们修习武术,就像往自己的身体“银行”存“钱”功一样,哪个地方薄弱,就是哪里存的不够,修而习之。日积月累,成为我们日渐丰厚的、可自生複利的个人财富。

不求外人,自足而富;不求外道,自立而贵。自古武人富贵,便是此理。

武之责

天下兴亡,匹夫有责;国之兴亡,肉食者谋。——顾炎武

天下事,匹夫责;国家事,君臣责。天下事,指儒家思想、普世价值、仁义之事;国家事,指江山社稷、以政治自治权区别出来的领地範围之事。

武人习武,须首先明白;作为一个人、与作为一个社会角色,有不同:

一. 作为一个人,习武以个人身心提升为本,内止于懦、外止于暴。

二. 作为一个社会角色,在其位谋其责。上将帅武以军用,保障江山稳定;中车马武以运用,保障运行畅顺;下兵炮武以器用,保障攻防实力。

此个人与社会角色的言行举止,有不同。个人以遵仁举义、遵纪守法为责;社会角色以执行指令、完成任务为责。两者之间万不可混淆、逾越。 顾炎武

顾炎武

顾炎武

顾炎武武之承传

武之承传

解百招不如练一技,技精不如法通,法通不如念正;念正,法通,技精,自生百招。

生百招不如成一绝。铁杵成针,只须功深。

求名师不如循真理,循真理不如爱同门,爱同门不如观照自身;知己、爱人、明理, 自是良师。

成良师自有承传。延衍繁盛,民强国安!

关于师门、派系

武术是人与人交流的工具,武德是人与人交流的水平。

一.习武不分门派,只看缘分。要正确迭择适合自己的拳种。武术是追求个性化的技术。学以致用,而不是以用为学。

二.世界上没有无敌的拳法,而有无敌的拳师。找到一位真正懂武术的老师来带领,不管他教什幺拳,只要我们能够用得上,打得着,能够健身,也能够防身,他(她)便是我们的明师。

什幺是真传?真传就是师傅和徒弟教学交手实战过程中、言传身教中,把师傅的经验传给徒弟,让徒弟感同身受继承师傅的练习方法。这些真正的传承都需要长时间沉澱而得。功夫没有速成的,只有长期积累的过程。在这个过程中,师傅和徒弟都在成长。

三.学拳一定要参加实战训练,没有实战训练过的人永远还没会入门。武术本身就是人与人交流的工具,武德是人与人交流的水平。

武之教与学

我们所学,是从教而来,而不从孝而来:教=孝+文× 教=爻+子+攴(pu)√

如果我们施教,是为了使之以孝,则入歧途,达不到结果。

正确的教,是“上有所施,下有所效”。言传,身教。

教以学为旨。学,以臼、爻、冖、子结构。

孝,形声。从老省,从子。本义:尽心奉养和服从父母。

学:上面(前人)对变化(规律)的磋磨(沉澱),孩子在下面、稳定的建筑物里面,得到学习与成长。

臼:臼齿,磋磨,咀嚼。

爻:记录(阴阳)变化规律。

文:记录(天乾入地产生生命)万物(的变化)信息。

冖:稳固的洞穴。

子:延续。

中国武术,以武入喆

中国武术,上武得道,平天下;中武入喆,安身心;下武精技,防侵害。

希腊哲学,主要是解决人和物的关係,更倾向于实物科研、弱化民族分别。印度哲学,主要是解释人和神的关係,虽然在哲学层面上是最深刻的,但面对现实问题却很无力,致使得印度在几千年的历史中被一个又一个外敌反覆占有,而丧失了自己的承传。中国哲学,主要是解决人和人的关係的:人与人之间关係的紧密建立,使得在这片区域的人们形成极强的认同感与对外的同一感;高度发达的文明建设、形成了对周边部族的文明优势;巨大的文明落差,使得中华文明保持着对周围部族强大的融合力,始得保持了自己民族文化和民族精神的纯净性,不被外族所侵蚀、破坏,并教化、归(贵)正、同化了外族。

而世界上其它的文明古国,如埃及、巴比伦,都淹没在沙漠中了,现在的埃及人跟古埃及人不是一回事儿了,现在的伊拉克人也不是古巴比伦文明的继承人;希腊文明被罗马继承了一部分、后来又随着日耳曼的入侵而毁掉了;古印度的文化被雅利安人扫灭,辉煌的玛雅文化也被西班牙人付之一炬。唯一没有中断地记载、并传承下来的古文明,就是中国的文明。

中国文明史,是以中国文化成就的。中国文化以文、武形式相融汇而成。中国武术,是成就中国文化不可分割的主体基因:

一. 中国文明,是以“道”引领,为人生最高追求目标、而以此建立人与人之间的紧密关係的。道,辵首也,头行走也,是务虚所为。

二. 而“道丧而后德、德丧而后仁、仁丧而后义、义丧而后礼。夫礼,忠信之薄,而乱之首也。”现实社会中亟需务实所为,来解决“乱之首”。这便出现了武(这里指的是武力或暴力)

三. 此“德、仁、义、礼”皆是以中国武术的“喆(音zhe,古同哲)”所全然归纳把握、以此为修习目标的。喆,双吉:吉,是“将兵器安放在兵器架上”,高度防卫、免受危难的意思;双吉,是“旗鼓相当、实力相衡”的意思。

喆,代表了中华文明的哲学,不仅以现代哲学的“两相对立、相互验证而相衡”作为人的终极追求,而是以此“止戈为武”的精準明示,解决“夫礼,忠信之薄,而乱之首”的问题、建立起人与人之间紧密、和谐的关係后,能够轻鬆孜力追求“道”的境界,以完成“土生人、人成仁以王、王成全为主”的高级进化过程。这是中华文明延衍至今、傲然屹立的实力保障。

由此,圣人以始得安然入道、精英以始得平衡相融合、凡夫以始得不受侵害,成就中华文明史,至今。

中国文化,是中国软实力;中国武化,是中国实力,是贯通公权(政府)、私权(市场)和共权(社会),以平衡整体文明发展的高等敎化方式。我们身为中国人,携华夏高等文明基因,将会在修习咏春拳及武道、法、理中,融汇渗透,圆融通达、自立自强;崛起于国际,佼佼于凡尘。 中国武术

中国武术

中国武术

中国武术中国传统武术的文化使命

中国传统武术的文化使命

文化,是一个国家综合实力的表现,更是民族的精神价值、心灵依託的所在。文化要走出去,固然要紧紧伴随政治、经济的强大力量,更重要的是要依靠这种文化自身的内在品格、内在活力、内在积累。

20世纪90年代,国人在反思中国现代化进程时,深切地感受到了文化“失语”,给中国发展带来的巨大影响,迫切希望中国文化能够走出去,与西方文化实现平等对话。到了21世纪初期,随着中国经济实力和综合国力的进一步增强,人们认识到中国当代文化建设不仅要“引进来”,而且要“走出去”。中国当代文化不能总是依赖别人、靠“知识输血”过日子。也要有自己的东西、作为自己的文化精神生长点,藉此从中西文化交流的巨大逆差中走出来。走向中西文化平等对话和文化输出。对于文化输出,中国武术文化是最佳的选择。但这需要一个全民武化的过程。

武术,是中国的国粹,止戈为武,是中华民族文化的突出表现。作为一种文化活动和文化现象,它依赖中国文化的整体发展;而作为一个文化符号和技术模型来说,它又集中体现了中国文化的整体特徵。可以说“不懂武术,无以知中国人”;或者说“不懂中国人,无以知武术”。中国武术在中国文化的滋养下逐渐生根、生长,在中国儒、释、道家的浸染下,武术文化逐渐具备了“内敛”的价值意识形态:一方面是以儒家和道家朴素的唯物主义哲学作为指导思想;另一方面,几千年的封建社会,造就了武术文化的超稳定形态,“中庸为本”、“点到为止”、“温良恭俭让”的谦谦君子人格是武术精神的主旋律。这反映出中国武术文化顺应自然的价值意识形态,以及和谐统一、中庸守常、内向含蓄的文化特质,突出地表达了中国武术不只是身体的训练,更是灵魂的涤荡。

当西方体育面对兴奋剂、裁判不公等问题的困扰时,中国武术这朵蕴含中国文化的奇葩,在新的历史阶段展示自身非同寻常的文化魅力,以高度的文化责任感去平衡中西文化的价值张力,并在未来的文化运作中进行有效合作,形成互补、建立平衡、和谐而又富于创造力的文化生态系统。这也符合联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》“文化环保”的基本精神。