钢铁工业系指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金的工业,是世界所有工业化国家的基础工业之一。经济学家通常把钢产量或人均钢产量作为衡量各国经济实力的一项重要指标。

基本介绍

- 中文名:世界钢铁工业

- 生产:生铁、钢、钢材、工业纯铁铁合金

- 地位:世界所有工业化国家的基础工业

- 重要指标:钢产量或人均钢产量

正文

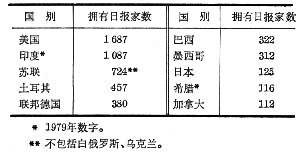

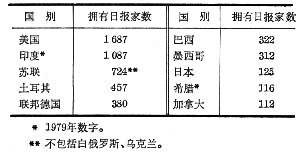

炼铁和炼钢的大工业生产分别于17世纪20年代和19世纪70年代最先在英国发展起来,以后在联邦德国、法国、美国、俄国、日本等国陆续得到发展。世界主要钢铁生产国曆年钢产量示于表1(中国的历年钢产量见中国近代冶金工业和中国现代钢铁工业)。

世界钢铁工业

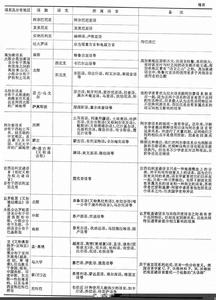

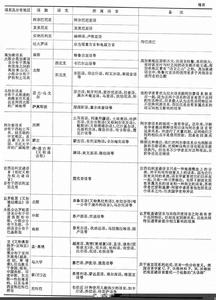

1875年全世界生铁产量为1400万吨,钢产量190万吨。1875~1913年,西欧各国和美国等的工业化需要大量的钢铁,又相继大力发展了转炉和平炉,因此,生铁产量和钢产量都迅速增长,1913年分别达8000万吨和7650万吨。1914~1950年由于两次世界大战的破坏和多次资本主义经济危机的影响,钢铁生产发展缓慢。1950年生铁产量和钢产量分别只增长到1.30亿吨和1.89亿吨。50年代中期至70年代初期,氧气顶吹转炉炼钢和连续铸钢技术的发展,带钢热连轧机和冷连轧机的发展,使钢铁生产能力大为提高,各国恢复和发展经济又需要大量的钢铁,于是钢铁生产又以较快的速度发展。1974年生铁产量增至5.05亿吨,而钢产量更高达7.10亿吨。随后因1973年开始的石油调价和世界性的经济萧条,钢铁生产发展转慢,甚至有些年份反而下降了。到1979年世界生铁和钢的产量才创造了新的纪录,分别达5.29亿吨和7.47亿吨。但是,以后几年又下降了。上述各时期世界生铁和钢产量的年平均增长量和增长率列于表2。总的来看,钢铁工业发展速度还是比较快的。

世界钢铁工业

半个多世纪前,钢铁生产高度集中于美国和西欧。例如,1919年美国钢产量占世界钢总产量的比重高达59.2%。从50年代中期起,日本、苏联和一些开发中国家的钢铁工业发展较快,在世界範围内钢铁生产集中在某一国家的程度大为削弱了。70年代后几年,最大产钢国苏联钢产量占世界钢总产量的比重为20%左右。近年来开发中国家钢总产量增长比已开发国家快,因此,虽然占世界钢总产量的比重还很小,但所占比重不断增大。1982年全世界产铁的国家和地区已增至50个左右,产钢的国家和地区增至100个左右。年产钢量曾达到500万吨以上的共有24个。其中年产钢曾达 1亿吨以上的有苏联、美国和日本;2000~6000万吨的有中国、联邦德国、义大利、英国和法国;1000~2000万吨的有波兰、加拿大、巴西、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、西班牙、比利时、印度和南韩。

英国的钢产量在1885年以前、生铁产量在1889年以前的长时期内,一直居世界首位。美国的钢产量和生铁产量分别于1886和1890年跃居世界第一位,并保持了八十多年之久。苏联生铁产量从1970年起居世界首位,钢产量1971年首次超过美国,1974年以后一直居世界第一。1980年日本钢产量占第二位,以下依次为美国、联邦德国、中国、义大利、法国、英国。在主要产钢国中,日本钢产量增长速度最快。日本年产钢量从2000万吨增加到1亿吨只用了13年,苏联花了18年,而美国经历了48年。在相应期间内,钢产量年平均增长率,日本高达13.8%,苏联为8.6%,而美国仅为3.4%。近十几年来,开发中国家和地区钢铁工业发展最快的是南韩,其钢产量1970年仅为48万吨,1980年即达860万吨,十年间平均每年递增33.4%。其次是巴西,1980年钢产量达1534万吨,1971~1980年期间年平均增长率为11%。

钢铁生产设备和企业规模一直向大型化方向发展。例如,1870年前后英国高炉平均日产生铁25吨,1969年即增至800吨以上,1979年又增至1370吨。1980年日本高炉平均日产生铁高达3660吨。1981年6月,全世界2000立方米以上的高炉有126座,3000立方米以上的45座,4000立方米以上的23座,5000立方米以上的3座。日本平均每座氧气顶吹转炉的生产能力,1962年7月仅为43万吨,1972年12月即增至118万吨,1982年6月又增至140万吨;世界带钢热连轧机的年产能力,1960年以前建造的,绝大多数在 200万吨以下,60年代投产的高水平轧机为350~450万吨,70年代建成的现代化轧机高达500~600万吨。

近年来的设备大型化和自动化使得钢铁联合企业生产规模迅速增大(表3)。1980年全世界年产钢 500万吨以上的钢铁厂有50个左右,其中苏联14个,日本13个,美国6个。年产钢量最大的钢铁厂是日本钢管公司福山厂,1976年产钢达1919万吨。累计产钢最多的是苏联马格尼托哥尔斯克钢铁公司(实际上为一个钢铁厂),至1982年2月共产钢3.7亿吨;其次是新日本钢铁公司八幡厂,至1982年初共产钢 2.2亿吨。全世界产量最大的是新日本钢铁公司,1973年产钢4107万吨,从建厂至1982年初的95年中,累计产钢达6.5亿吨。

世界钢铁工业

在钢铁企业大型化的同时,中小钢铁企业,特别是小钢厂也不断发展。至1981年初,全世界已有小钢厂280家,年产钢能力共约6000万吨。美国1982年初小钢厂的年产钢能力已超过2000万吨,其钢产量占全国钢总产量的15%左右。

增大钢铁生产能力的方式有三种:新建企业、扩建和改造原有企业。近二十年来,日本、南韩和巴西等国和地区主要靠新建大型钢铁企业大幅度地提高钢铁生产能力,而苏联和美国等,则以扩建和改造原有企业为主,以新建企业为辅。过去大型钢铁厂大多建在靠近铁矿和煤矿或靠近其中之一的地方,或建在靠近钢材消费市场的地方。近二十多年来,日本、义大利、荷兰、法国、南韩等国或地区在没有煤铁资源的沿海建造了大型钢铁厂,如日本共建成21个沿海钢铁厂,其中年产钢500万吨以上的多达13个(见彩图) 採用电炉-连铸机-小轧机的小钢厂,则多建在废钢充足、靠近用户的中小城市。

世界钢铁工业

许多产钢国家千方百计地加快钢铁厂的建设速度。1960年以来,日本、联邦德国和英国新建或扩建大型钢铁厂的速度比较快,平均一个厂每年能新增100~200万吨钢的综合生产能力,而美国和苏联则仅为30~50万吨。小钢厂可在一年内建成投产。新增生产能力的吨钢投资,以大型钢铁厂为最多,扩建的次之,小钢厂和改造的最少。

随着世界经济和科学技术的发展,对钢铁需求量日益增长,对钢材质量要求越来越高,加上资源条件的变化,生产技术不断发展。

高炉高炉炼铁在炼铁生产中一直占主导地位,并向着大型化、自动化和高效率的方向发展。70年代中期高炉大型化达到了高峰,1976年日本新日本钢铁公司大分厂投产的 2号高炉(内容积5070立方米)是世界最大的高炉,苏联计画在第十一个五年计画期间(1981~1985)将建成5580立方米巨型高炉。在操作技术上,通过改善入炉原料质量,提高热风温度和炉顶压力,採用喷吹技术,回收利用二次能源,从而达到高产、优质、低耗。

在主要产钢国家中日本和义大利的焦比最低 (500公斤/吨以下),1981年日本钢管公司福山厂3号高炉创燃料比 396公斤的世界纪录;大中型高炉最佳利用係数一般为每昼夜2.0~2.3吨/米。80年代初高炉主要在节能、回收利用二次能源、提高炉体寿命和自动化水平、加强环境保护等方面改进生产工艺技术和装备。由于高品位优质铁矿日益减少,选矿量增多,熟料比提高,除不断提高烧结质量外,球团比重也日益增加。直接还原炼铁,特别是以煤为还原剂的直接还原技术将得到进一步发展。

炼钢 在炼钢生产中,氧气顶吹转炉炼钢发展迅速尤以日本、联邦德国、法国等国家发展较快。1970年世界氧气顶吹转炉钢的产量超过平炉钢而居各种炼钢方法的首位。80年代初,转炉钢和电炉钢的比例不断增加,平炉作为传统的主要炼钢设备正在逐渐退出历史舞台。氧气顶吹转炉的容量不断扩大,1982年世界大于200吨的转炉的生产能力约占氧气顶吹转炉总的生产能力(5.28亿吨)一半以上。目前世界最大的氧气顶吹转炉是联邦德国奥古斯特·蒂森钢铁公司的400吨转炉。同时,氧气顶吹转炉炼钢技术已臻完善,各项技术经济指标达到了相当先进的水平,每公称吨位年产量达1.5万吨以上;炉龄一般为1000~2000炉,最高达 10110炉;耐火材料单耗为2~5公斤/吨钢,最先进的仅为0.57公斤/吨钢;炼钢工序能耗降至很低,有些转炉还实现了“零能”或“负能”炼钢。普遍採用计算机控制冶炼过程,一些国家的转炉实现了全自动化炼钢。氧气顶吹转炉冶炼的钢种不断扩大,与炉外精炼相结合可以生产许多特殊钢和合金钢。日本约62%、联帮德国约40%的特殊钢、美国约45%的合金钢都是用氧气顶吹转炉生产的。1980年世界氧气顶吹转炉钢产量占钢总产量的55%以上。

继氧气顶吹转炉炼钢问世后,60年代后期出现氧气底吹转炉炼钢。目前世界最大的氧气底吹转炉是1977年日本川崎钢铁公司千叶厂投产的两座 235吨氧气底吹转炉,年产能力为400万吨。兼有氧气顶吹和氧气底吹转炉优点的“複合吹炼转炉炼钢”于1979年首先在日本投入工业生产,显示出更大的技术经济优势,受到各国重视,发展十分迅速。为了使氧气转炉经济地生产低硫钢、低磷钢,铁水预处理技术发展很快,套用相当普遍,实现了在混铁车中同时脱磷、硫、硅的技术,可使铁水中磷降至<0.01%、硫≤0.002%、硅接近于零。

20世纪50年代以来,电弧炉炼钢产量显着增加,电炉钢产量占钢总产量的比例由1950年的 6.9%上升到1980年的21%。目前世界最大容量的电弧炉是美国西北钢和线材公司 360吨的超高功率电炉。大中型炉的单位压变器容量进一步提高 (≥700千伏安/吨钢),同时採用氧-油烧嘴和水冷炉壁、水冷炉盖,实现快速熔炼。炉外精炼和喷射冶金技术的迅速发展,使电弧炉炼钢工艺发生了很大变化,缩短了冶炼时间,提高了钢的质量。目前真空脱气RH装置的最大处理容量为 300吨(美国国家钢铁公司威尔顿厂和日本新日本钢铁公司大分厂);DH装置的最大处理容量达 400吨(联邦德国奥古斯特·蒂森钢铁公司布鲁克豪森厂)。炉外精炼设备中,美国阿姆科公司巴特勒厂的 175吨AOD炉,苏联引进的两座150吨ASEA-SKF炉,瑞典乌德霍姆公司德耶福尔斯厂70吨的CLU炉是同类设备中最大的。近几年来发展了超高功率电炉泡沫渣长弧冶炼、複合水冷电极和电炉废气预热废钢等新技术。同时出现了等离子电弧炉、直流电弧炉和连续装料电炉。

连续铸钢 在世界範围内得到了普遍重视,技术上比较成熟,发展很快。世界连铸比由1970年的6%增加到1980年的30%,1981年丹麦(95.8%)、芬兰(91.9%)、日本(70.7%)的连铸比居世界前三名。1982年世界连铸机达到1100多套,年产能力超过了 2亿吨。为了与高效、大容量的炼钢设备相匹配,连铸机正日趋大型化,铸坯断面不断扩大。目前生产的最大方坯为450×450毫米(苏联),最大扁坯为700×355毫米(英国),最大圆坯为450毫米(美国),最宽板坯为2640×304毫米(美国)。在机型方面,立式和立弯式连铸机比例逐渐下降,弧型连铸机比例上升,水平连铸机正在兴起。80年代初连铸发展主要侧重于提高注速和作业率,改善铸坯质量和扩大品种。

轧钢 60年代以来,为适应大高炉、大氧气转炉的发展,轧钢生产在大型化、高速化、连续化和自动化方面取得显着进展(见金属塑性加工)。初轧机轧辊直径最大达1500毫米,年产能力达600万吨,板坯初轧机最高年产量达700万吨;带钢热连轧机最大辊身长度为2500毫米,最高年产能力达 600万吨;带钢冷连轧机最大辊身长度2500毫米,最高年产能力达250万吨;最大的UOE成型焊管机可生产外径1626毫米的管子。线材轧机最高轧制速度达 102米/秒;带钢冷连轧机的速度达41.7米/秒。在热轧、冷轧带钢轧机和线材轧机上普遍实现了连轧,还发展了连续式型钢轧机和连续式钢管轧机;出现了“无头轧制”的全连续式带钢冷轧机;连续酸洗、退火和精整作业线逐步推广;连续铸轧机组不断增加。各种高刚度轧机相继问世。自动化水平越来越高,许多轧钢车间实现了某个工序或几个工序的自动化。轧钢能耗不断下降,初轧机均热炉热能单耗降至 2.52万大卡/吨钢(日本神户钢铁公司加古川厂);带钢热连轧机加热炉热能单耗达到 9.41万大卡/吨钢(日本新日本钢铁公司室兰厂)。成材率迅速提高,1981年日本综合成材率为90%。80年代初,轧钢生产技术的发展主要围绕着节能、提高成材率和改善质量、扩大品种,为此,积极发展控制轧制和控制冷却技术,改进轧机设备,开发节能新工艺。在新建轧机的同时,加速进行老轧机的改造。

70年代后期,全世界铁矿石总储量约为3500亿吨,其中富矿储量约为1500亿吨(以上均不包括中国的储量)。苏联铁矿石储量占世界总储量的近三分之一,居世界首位,以下依次是巴西、玻利维亚、加拿大和澳大利亚。这五国铁矿石储量之和占世界总储量的90%左右。苏联70年代各年的铁矿石产量为1.95~2.46亿吨,占同期世界年总产量的四分之一强,是最大的铁矿石生产国。澳大利亚、巴西、美国、中国、加拿大的铁矿石产量依次占第二至第六位。

铁矿石资源丰富是发展钢铁工业的重要条件,而随着重型列车、巨型矿石船和装卸机的发展,许多国家,特别是靠海的国家,虽然缺乏铁矿石资源,也可以获得充足的优质铁矿石。因此,既有全靠本国铁矿发展钢铁生产的国家,如苏联、澳大利亚和瑞典等,又有基本上全靠进口或部分靠进口铁矿石发展钢铁工业的国家,如日本和美国等。主要钢铁生产国大多不是主要的铁矿石生产国,其铁矿石自给率甚低,而且越来越低。输出铁矿石的国家和地区主要有澳大利亚、巴西、加拿大、苏联、瑞典、赖比瑞亚、印度和南非。矿石消费量与生铁产量之比称为矿铁比(ore/iron ratio)。对于全世界的矿铁比,可按铁矿产量与生铁产量来计算。

全世界平均的矿铁比总的趋势是下降的,50年代末高于2.00,60年代末降为1.80左右,70年代末又降至1.70左右。矿铁比越低,表明进入高炉的废石越少,渣量越少,燃料消耗量越低,炼铁生产的综合经济效益越大。在富铁矿所占比例逐渐减小的情况下,要降低矿铁比,需要在选矿、烧结和球团等方面作大量的工作,并不断提高炼铁生产技术水平。70年代主要产铁国中,日本的矿铁比最低,仅为1.42~1.47;联邦德国次之,为1.42~1.59;法国最高,达2.00~2.64。

早在1806年,英国生铁总产量中就有20%销售到国外。随着钢铁工业和大型轮船的发展,钢铁国际贸易量迅速增加。1955年全世界钢铁出口量为2612万吨,1973年增至1.07亿吨,70年代后期保持在1.2亿吨左右。70年代全世界年平均钢铁出口量,若折算成钢,约为年平均钢产量的四分之一,日本的为25.4~44.5%,联邦德国35.5~59.5%,法国40.8~59.2%,比利时-卢森堡的最大,高达90%以上。钢铁出口额占总出口额的比重,最大的是日本,为12.1~19.4%。过去,英国、美国和联邦德国的钢铁出口量先后居世界第一位。从60年代末期以来,日本一直是最大的钢铁出口国,其次是联邦德国、比利时-卢森堡和法国。这五国70年代钢铁出口量之和占世界总量的60%以上,其中日本占世界总量的20.0~30.1%。

钢铁国际贸易中,钢铁出口量减进口量后的净流向,一般是由已开发国家或次已开发国家流向次已开发国家或开发中国家;由生产成本低的国家流向生产成本高的国家,但有些生产成本高的国家;其政府为了获得外汇和发展本国钢铁工业,而制订补贴的政策鼓励出口钢铁。曾是最大钢铁出口国的美国,70年代竟成了最大的钢铁进口国,每年平均净进口钢铁1270万吨,占全世界年平均总进口量的11.7%。

一般以所消费钢材折算成的钢量──钢消费当量(apparent steel consumption)表示。人均钢消费当量在一定程度上反映了一个国家或地区的经济发展程度和生活水平。世界各地区和各国的钢消费水平差别很大。70年代全世界平均每人每年消费钢156~184公斤,北美高达550~704公斤,苏联和东欧为438~576公斤,而非洲只有26~38公斤。日本、瑞典等工业已开发国家平均每人每年用钢600~700公斤,日本1973年高达802公斤,而许多开发中国家仅几十公斤,有的甚至只有1~2公斤。因此,虽然开发中国家人口占全世界人口的70%左右,但其总的钢消费当量占全世界的比重较低,如1979年仅占20%左右。但是,近年来其总消费量的平均增长速度比已开发国家要快。一般地说,各国或地区当人均年国内生产总值在4000美元(按60年代中期平均汇率换算为1980年价格,下同)以下时,随着人均年国内生产总值的增加,人均年钢消费当量近似于直线地迅速增长;国民经济进一步发展时,人均钢消费当量的增长速度减慢;而当经济发展到人均国内生产总值高于6000美元时,人均年钢消费当量增长更少,有的国家甚至反而下降了(见图)。世界钢铁工业 - 发展历程 发展历程总体上,中国钢铁工业可以大致划分为三个阶段:第一阶段(1949~1978年)为“以钢为纲”的发展阶段,第二阶段(1978~2000年)为稳步快速发展阶段,第三阶段(2001年至今)为加速发展阶段。

一以钢为纲时期

1949年新中国成立时,中国钢铁工业的基础十分薄弱,全国几乎没有一家完整的钢铁联合企业。新中国成立后,钢铁工业开始逐步得到恢复和发展,在苏联援助下建设了鞍钢、武钢、包钢等钢铁厂,钢铁工业逐步建设发展形成了“三大”、“五中”、“十八小”的格局。随着“三线建设”的铺开,在西南、西北建设了攀钢、酒钢、成都无缝管厂等一批新的钢铁企业,初步形成了新中国的钢铁工业布局。

考虑到钢铁工业在国民经济中的重要地位,国家确立了“以钢为纲”的工业发展指导方针,提出了“大跃进”、“全民大炼钢铁”、“超英赶美”等口号。因此,在这一阶段中国钢铁工业就走上了一条以追求产值、产量增长速度为目标的粗放型的发展道路。经过全国上下的努力,在这一阶段中国钢铁工业的产量和产值都有了较大幅度的增长。1978年,钢铁产量为3178万吨,占世界钢产量的4.5%,居世界第4位。据统计,1952~1978年期间,钢铁工业产量平均每年递增12.9%,产值每年递增11.8%,实现利税每年递增9.67%,

二稳步快速时期

在这一阶段,中国钢铁工业发展遇到了两次重要机遇。1978年,党的十一届三中全会后,中国实行改革开放政策,为利用国外的资金、技术和资源创造了条件。1992年,党的十四大确立了建设社会主义市场经济体制的改革方向,极大地激发了企业的活力。中国钢铁工业面对良好的发展机遇钢铁工业

,加快了钢铁工业现代化建设的步伐。在这一阶段,除了建设上海宝钢、天津无缝钢管厂等具备世界先进水平的现代化大型钢铁企业外,又对一些老的大型钢铁企业进行了技术改造和升级,例如鞍钢、武钢、首钢、包钢等企业。1981年,中国与澳大利亚科伯斯公司通过签订补偿贸易契约的方式,首次实现了改革开放以后利用外方资金和技术对鞍钢焦化总厂沥青焦车间进行改造。1987年,国家计委批准了鞍钢、武钢、梅山(1998年后被併入宝钢集团)、本钢、莱钢5个企业利用外资的项目建议书。通过技术引进、消化和吸收,中国钢铁企业工艺装备的现代化水平得到不断提升。另外,一些非国有企业也进入到钢铁行业,例如,沙钢、海鑫等,并且发展迅速。同时,1992年之前,中国钢铁企业进行了一系列的探索,从放权让利到承包经营责任制,希望通过企业改革释放强大的内在发展动力,实现了钢产量5000万吨和亿吨两次突破。1986年,中国钢产量(粗钢)超过了5000万吨,达到5221万吨。1996年中国钢产量(粗钢)首次超过1亿吨,达到10124万吨,占世界钢产量的13.5%,超过日本和美国成为世界第一产钢大国。2000年,中国钢产量为12850万吨。

三加速发展时期

十五”期间,中国钢铁工业更是实现了持续高速发展。粗钢产量从2000年的1.3亿吨,到2003年中国粗钢产量超过2亿吨,到2005年,粗钢产量达到3.6亿吨,成为全球第一个粗钢产量突破3亿吨的国家,再到2006年粗钢产量达到4.2亿吨,连续实现了钢产量2亿吨、3亿吨和4亿吨的三次跨越。2001~2007年期间,钢产量年均增长率为21.04%,其中,2001、2003、2004和2005年这四年年增长率都是保持在20%以上,2005年钢产量同上年相比增长率更是创纪录的高达30.42%,同时,中国钢铁工业在整个工业中也占据着重要的地位。2006年,中国规模以上钢铁企业实现销售收入25735亿元,在39个工业行业中排名第2位,仅低于通信设备、计算机及其他电子设备製造业;实现利润总额1367亿元,在39个工业行业中排名第3位,仅低于石油和天然气开採业,电力、热力的生产和供应业。 世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业

世界钢铁工业

1875年全世界生铁产量为1400万吨,钢产量190万吨。1875~1913年,西欧各国和美国等的工业化需要大量的钢铁,又相继大力发展了转炉和平炉,因此,生铁产量和钢产量都迅速增长,1913年分别达8000万吨和7650万吨。1914~1950年由于两次世界大战的破坏和多次资本主义经济危机的影响,钢铁生产发展缓慢。1950年生铁产量和钢产量分别只增长到1.30亿吨和1.89亿吨。50年代中期至70年代初期,氧气顶吹转炉炼钢和连续铸钢技术的发展,带钢热连轧机和冷连轧机的发展,使钢铁生产能力大为提高,各国恢复和发展经济又需要大量的钢铁,于是钢铁生产又以较快的速度发展。1974年生铁产量增至5.05亿吨,而钢产量更高达7.10亿吨。随后因1973年开始的石油调价和世界性的经济萧条,钢铁生产发展转慢,甚至有些年份反而下降了。到1979年世界生铁和钢的产量才创造了新的纪录,分别达5.29亿吨和7.47亿吨。但是,以后几年又下降了。上述各时期世界生铁和钢产量的年平均增长量和增长率列于表2。总的来看,钢铁工业发展速度还是比较快的。

世界钢铁工业

半个多世纪前,钢铁生产高度集中于美国和西欧。例如,1919年美国钢产量占世界钢总产量的比重高达59.2%。从50年代中期起,日本、苏联和一些开发中国家的钢铁工业发展较快,在世界範围内钢铁生产集中在某一国家的程度大为削弱了。70年代后几年,最大产钢国苏联钢产量占世界钢总产量的比重为20%左右。近年来开发中国家钢总产量增长比已开发国家快,因此,虽然占世界钢总产量的比重还很小,但所占比重不断增大。1982年全世界产铁的国家和地区已增至50个左右,产钢的国家和地区增至100个左右。年产钢量曾达到500万吨以上的共有24个。其中年产钢曾达 1亿吨以上的有苏联、美国和日本;2000~6000万吨的有中国、联邦德国、义大利、英国和法国;1000~2000万吨的有波兰、加拿大、巴西、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、西班牙、比利时、印度和南韩。

英国的钢产量在1885年以前、生铁产量在1889年以前的长时期内,一直居世界首位。美国的钢产量和生铁产量分别于1886和1890年跃居世界第一位,并保持了八十多年之久。苏联生铁产量从1970年起居世界首位,钢产量1971年首次超过美国,1974年以后一直居世界第一。1980年日本钢产量占第二位,以下依次为美国、联邦德国、中国、义大利、法国、英国。在主要产钢国中,日本钢产量增长速度最快。日本年产钢量从2000万吨增加到1亿吨只用了13年,苏联花了18年,而美国经历了48年。在相应期间内,钢产量年平均增长率,日本高达13.8%,苏联为8.6%,而美国仅为3.4%。近十几年来,开发中国家和地区钢铁工业发展最快的是南韩,其钢产量1970年仅为48万吨,1980年即达860万吨,十年间平均每年递增33.4%。其次是巴西,1980年钢产量达1534万吨,1971~1980年期间年平均增长率为11%。

钢铁生产设备和企业规模一直向大型化方向发展。例如,1870年前后英国高炉平均日产生铁25吨,1969年即增至800吨以上,1979年又增至1370吨。1980年日本高炉平均日产生铁高达3660吨。1981年6月,全世界2000立方米以上的高炉有126座,3000立方米以上的45座,4000立方米以上的23座,5000立方米以上的3座。日本平均每座氧气顶吹转炉的生产能力,1962年7月仅为43万吨,1972年12月即增至118万吨,1982年6月又增至140万吨;世界带钢热连轧机的年产能力,1960年以前建造的,绝大多数在 200万吨以下,60年代投产的高水平轧机为350~450万吨,70年代建成的现代化轧机高达500~600万吨。

近年来的设备大型化和自动化使得钢铁联合企业生产规模迅速增大(表3)。1980年全世界年产钢 500万吨以上的钢铁厂有50个左右,其中苏联14个,日本13个,美国6个。年产钢量最大的钢铁厂是日本钢管公司福山厂,1976年产钢达1919万吨。累计产钢最多的是苏联马格尼托哥尔斯克钢铁公司(实际上为一个钢铁厂),至1982年2月共产钢3.7亿吨;其次是新日本钢铁公司八幡厂,至1982年初共产钢 2.2亿吨。全世界产量最大的是新日本钢铁公司,1973年产钢4107万吨,从建厂至1982年初的95年中,累计产钢达6.5亿吨。

世界钢铁工业

在钢铁企业大型化的同时,中小钢铁企业,特别是小钢厂也不断发展。至1981年初,全世界已有小钢厂280家,年产钢能力共约6000万吨。美国1982年初小钢厂的年产钢能力已超过2000万吨,其钢产量占全国钢总产量的15%左右。

增大钢铁生产能力的方式有三种:新建企业、扩建和改造原有企业。近二十年来,日本、南韩和巴西等国和地区主要靠新建大型钢铁企业大幅度地提高钢铁生产能力,而苏联和美国等,则以扩建和改造原有企业为主,以新建企业为辅。过去大型钢铁厂大多建在靠近铁矿和煤矿或靠近其中之一的地方,或建在靠近钢材消费市场的地方。近二十多年来,日本、义大利、荷兰、法国、南韩等国或地区在没有煤铁资源的沿海建造了大型钢铁厂,如日本共建成21个沿海钢铁厂,其中年产钢500万吨以上的多达13个(见彩图) 採用电炉-连铸机-小轧机的小钢厂,则多建在废钢充足、靠近用户的中小城市。

世界钢铁工业

许多产钢国家千方百计地加快钢铁厂的建设速度。1960年以来,日本、联邦德国和英国新建或扩建大型钢铁厂的速度比较快,平均一个厂每年能新增100~200万吨钢的综合生产能力,而美国和苏联则仅为30~50万吨。小钢厂可在一年内建成投产。新增生产能力的吨钢投资,以大型钢铁厂为最多,扩建的次之,小钢厂和改造的最少。

随着世界经济和科学技术的发展,对钢铁需求量日益增长,对钢材质量要求越来越高,加上资源条件的变化,生产技术不断发展。

高炉高炉炼铁在炼铁生产中一直占主导地位,并向着大型化、自动化和高效率的方向发展。70年代中期高炉大型化达到了高峰,1976年日本新日本钢铁公司大分厂投产的 2号高炉(内容积5070立方米)是世界最大的高炉,苏联计画在第十一个五年计画期间(1981~1985)将建成5580立方米巨型高炉。在操作技术上,通过改善入炉原料质量,提高热风温度和炉顶压力,採用喷吹技术,回收利用二次能源,从而达到高产、优质、低耗。

在主要产钢国家中日本和义大利的焦比最低 (500公斤/吨以下),1981年日本钢管公司福山厂3号高炉创燃料比 396公斤的世界纪录;大中型高炉最佳利用係数一般为每昼夜2.0~2.3吨/米。80年代初高炉主要在节能、回收利用二次能源、提高炉体寿命和自动化水平、加强环境保护等方面改进生产工艺技术和装备。由于高品位优质铁矿日益减少,选矿量增多,熟料比提高,除不断提高烧结质量外,球团比重也日益增加。直接还原炼铁,特别是以煤为还原剂的直接还原技术将得到进一步发展。

炼钢 在炼钢生产中,氧气顶吹转炉炼钢发展迅速尤以日本、联邦德国、法国等国家发展较快。1970年世界氧气顶吹转炉钢的产量超过平炉钢而居各种炼钢方法的首位。80年代初,转炉钢和电炉钢的比例不断增加,平炉作为传统的主要炼钢设备正在逐渐退出历史舞台。氧气顶吹转炉的容量不断扩大,1982年世界大于200吨的转炉的生产能力约占氧气顶吹转炉总的生产能力(5.28亿吨)一半以上。目前世界最大的氧气顶吹转炉是联邦德国奥古斯特·蒂森钢铁公司的400吨转炉。同时,氧气顶吹转炉炼钢技术已臻完善,各项技术经济指标达到了相当先进的水平,每公称吨位年产量达1.5万吨以上;炉龄一般为1000~2000炉,最高达 10110炉;耐火材料单耗为2~5公斤/吨钢,最先进的仅为0.57公斤/吨钢;炼钢工序能耗降至很低,有些转炉还实现了“零能”或“负能”炼钢。普遍採用计算机控制冶炼过程,一些国家的转炉实现了全自动化炼钢。氧气顶吹转炉冶炼的钢种不断扩大,与炉外精炼相结合可以生产许多特殊钢和合金钢。日本约62%、联帮德国约40%的特殊钢、美国约45%的合金钢都是用氧气顶吹转炉生产的。1980年世界氧气顶吹转炉钢产量占钢总产量的55%以上。

继氧气顶吹转炉炼钢问世后,60年代后期出现氧气底吹转炉炼钢。目前世界最大的氧气底吹转炉是1977年日本川崎钢铁公司千叶厂投产的两座 235吨氧气底吹转炉,年产能力为400万吨。兼有氧气顶吹和氧气底吹转炉优点的“複合吹炼转炉炼钢”于1979年首先在日本投入工业生产,显示出更大的技术经济优势,受到各国重视,发展十分迅速。为了使氧气转炉经济地生产低硫钢、低磷钢,铁水预处理技术发展很快,套用相当普遍,实现了在混铁车中同时脱磷、硫、硅的技术,可使铁水中磷降至<0.01%、硫≤0.002%、硅接近于零。

20世纪50年代以来,电弧炉炼钢产量显着增加,电炉钢产量占钢总产量的比例由1950年的 6.9%上升到1980年的21%。目前世界最大容量的电弧炉是美国西北钢和线材公司 360吨的超高功率电炉。大中型炉的单位压变器容量进一步提高 (≥700千伏安/吨钢),同时採用氧-油烧嘴和水冷炉壁、水冷炉盖,实现快速熔炼。炉外精炼和喷射冶金技术的迅速发展,使电弧炉炼钢工艺发生了很大变化,缩短了冶炼时间,提高了钢的质量。目前真空脱气RH装置的最大处理容量为 300吨(美国国家钢铁公司威尔顿厂和日本新日本钢铁公司大分厂);DH装置的最大处理容量达 400吨(联邦德国奥古斯特·蒂森钢铁公司布鲁克豪森厂)。炉外精炼设备中,美国阿姆科公司巴特勒厂的 175吨AOD炉,苏联引进的两座150吨ASEA-SKF炉,瑞典乌德霍姆公司德耶福尔斯厂70吨的CLU炉是同类设备中最大的。近几年来发展了超高功率电炉泡沫渣长弧冶炼、複合水冷电极和电炉废气预热废钢等新技术。同时出现了等离子电弧炉、直流电弧炉和连续装料电炉。

连续铸钢 在世界範围内得到了普遍重视,技术上比较成熟,发展很快。世界连铸比由1970年的6%增加到1980年的30%,1981年丹麦(95.8%)、芬兰(91.9%)、日本(70.7%)的连铸比居世界前三名。1982年世界连铸机达到1100多套,年产能力超过了 2亿吨。为了与高效、大容量的炼钢设备相匹配,连铸机正日趋大型化,铸坯断面不断扩大。目前生产的最大方坯为450×450毫米(苏联),最大扁坯为700×355毫米(英国),最大圆坯为450毫米(美国),最宽板坯为2640×304毫米(美国)。在机型方面,立式和立弯式连铸机比例逐渐下降,弧型连铸机比例上升,水平连铸机正在兴起。80年代初连铸发展主要侧重于提高注速和作业率,改善铸坯质量和扩大品种。

轧钢 60年代以来,为适应大高炉、大氧气转炉的发展,轧钢生产在大型化、高速化、连续化和自动化方面取得显着进展(见金属塑性加工)。初轧机轧辊直径最大达1500毫米,年产能力达600万吨,板坯初轧机最高年产量达700万吨;带钢热连轧机最大辊身长度为2500毫米,最高年产能力达 600万吨;带钢冷连轧机最大辊身长度2500毫米,最高年产能力达250万吨;最大的UOE成型焊管机可生产外径1626毫米的管子。线材轧机最高轧制速度达 102米/秒;带钢冷连轧机的速度达41.7米/秒。在热轧、冷轧带钢轧机和线材轧机上普遍实现了连轧,还发展了连续式型钢轧机和连续式钢管轧机;出现了“无头轧制”的全连续式带钢冷轧机;连续酸洗、退火和精整作业线逐步推广;连续铸轧机组不断增加。各种高刚度轧机相继问世。自动化水平越来越高,许多轧钢车间实现了某个工序或几个工序的自动化。轧钢能耗不断下降,初轧机均热炉热能单耗降至 2.52万大卡/吨钢(日本神户钢铁公司加古川厂);带钢热连轧机加热炉热能单耗达到 9.41万大卡/吨钢(日本新日本钢铁公司室兰厂)。成材率迅速提高,1981年日本综合成材率为90%。80年代初,轧钢生产技术的发展主要围绕着节能、提高成材率和改善质量、扩大品种,为此,积极发展控制轧制和控制冷却技术,改进轧机设备,开发节能新工艺。在新建轧机的同时,加速进行老轧机的改造。

70年代后期,全世界铁矿石总储量约为3500亿吨,其中富矿储量约为1500亿吨(以上均不包括中国的储量)。苏联铁矿石储量占世界总储量的近三分之一,居世界首位,以下依次是巴西、玻利维亚、加拿大和澳大利亚。这五国铁矿石储量之和占世界总储量的90%左右。苏联70年代各年的铁矿石产量为1.95~2.46亿吨,占同期世界年总产量的四分之一强,是最大的铁矿石生产国。澳大利亚、巴西、美国、中国、加拿大的铁矿石产量依次占第二至第六位。

铁矿石资源丰富是发展钢铁工业的重要条件,而随着重型列车、巨型矿石船和装卸机的发展,许多国家,特别是靠海的国家,虽然缺乏铁矿石资源,也可以获得充足的优质铁矿石。因此,既有全靠本国铁矿发展钢铁生产的国家,如苏联、澳大利亚和瑞典等,又有基本上全靠进口或部分靠进口铁矿石发展钢铁工业的国家,如日本和美国等。主要钢铁生产国大多不是主要的铁矿石生产国,其铁矿石自给率甚低,而且越来越低。输出铁矿石的国家和地区主要有澳大利亚、巴西、加拿大、苏联、瑞典、赖比瑞亚、印度和南非。矿石消费量与生铁产量之比称为矿铁比(ore/iron ratio)。对于全世界的矿铁比,可按铁矿产量与生铁产量来计算。

全世界平均的矿铁比总的趋势是下降的,50年代末高于2.00,60年代末降为1.80左右,70年代末又降至1.70左右。矿铁比越低,表明进入高炉的废石越少,渣量越少,燃料消耗量越低,炼铁生产的综合经济效益越大。在富铁矿所占比例逐渐减小的情况下,要降低矿铁比,需要在选矿、烧结和球团等方面作大量的工作,并不断提高炼铁生产技术水平。70年代主要产铁国中,日本的矿铁比最低,仅为1.42~1.47;联邦德国次之,为1.42~1.59;法国最高,达2.00~2.64。

早在1806年,英国生铁总产量中就有20%销售到国外。随着钢铁工业和大型轮船的发展,钢铁国际贸易量迅速增加。1955年全世界钢铁出口量为2612万吨,1973年增至1.07亿吨,70年代后期保持在1.2亿吨左右。70年代全世界年平均钢铁出口量,若折算成钢,约为年平均钢产量的四分之一,日本的为25.4~44.5%,联邦德国35.5~59.5%,法国40.8~59.2%,比利时-卢森堡的最大,高达90%以上。钢铁出口额占总出口额的比重,最大的是日本,为12.1~19.4%。过去,英国、美国和联邦德国的钢铁出口量先后居世界第一位。从60年代末期以来,日本一直是最大的钢铁出口国,其次是联邦德国、比利时-卢森堡和法国。这五国70年代钢铁出口量之和占世界总量的60%以上,其中日本占世界总量的20.0~30.1%。

钢铁国际贸易中,钢铁出口量减进口量后的净流向,一般是由已开发国家或次已开发国家流向次已开发国家或开发中国家;由生产成本低的国家流向生产成本高的国家,但有些生产成本高的国家;其政府为了获得外汇和发展本国钢铁工业,而制订补贴的政策鼓励出口钢铁。曾是最大钢铁出口国的美国,70年代竟成了最大的钢铁进口国,每年平均净进口钢铁1270万吨,占全世界年平均总进口量的11.7%。

一般以所消费钢材折算成的钢量──钢消费当量(apparent steel consumption)表示。人均钢消费当量在一定程度上反映了一个国家或地区的经济发展程度和生活水平。世界各地区和各国的钢消费水平差别很大。70年代全世界平均每人每年消费钢156~184公斤,北美高达550~704公斤,苏联和东欧为438~576公斤,而非洲只有26~38公斤。日本、瑞典等工业已开发国家平均每人每年用钢600~700公斤,日本1973年高达802公斤,而许多开发中国家仅几十公斤,有的甚至只有1~2公斤。因此,虽然开发中国家人口占全世界人口的70%左右,但其总的钢消费当量占全世界的比重较低,如1979年仅占20%左右。但是,近年来其总消费量的平均增长速度比已开发国家要快。一般地说,各国或地区当人均年国内生产总值在4000美元(按60年代中期平均汇率换算为1980年价格,下同)以下时,随着人均年国内生产总值的增加,人均年钢消费当量近似于直线地迅速增长;国民经济进一步发展时,人均钢消费当量的增长速度减慢;而当经济发展到人均国内生产总值高于6000美元时,人均年钢消费当量增长更少,有的国家甚至反而下降了(见图)。世界钢铁工业 - 发展历程 发展历程总体上,中国钢铁工业可以大致划分为三个阶段:第一阶段(1949~1978年)为“以钢为纲”的发展阶段,第二阶段(1978~2000年)为稳步快速发展阶段,第三阶段(2001年至今)为加速发展阶段。

一以钢为纲时期

1949年新中国成立时,中国钢铁工业的基础十分薄弱,全国几乎没有一家完整的钢铁联合企业。新中国成立后,钢铁工业开始逐步得到恢复和发展,在苏联援助下建设了鞍钢、武钢、包钢等钢铁厂,钢铁工业逐步建设发展形成了“三大”、“五中”、“十八小”的格局。随着“三线建设”的铺开,在西南、西北建设了攀钢、酒钢、成都无缝管厂等一批新的钢铁企业,初步形成了新中国的钢铁工业布局。

考虑到钢铁工业在国民经济中的重要地位,国家确立了“以钢为纲”的工业发展指导方针,提出了“大跃进”、“全民大炼钢铁”、“超英赶美”等口号。因此,在这一阶段中国钢铁工业就走上了一条以追求产值、产量增长速度为目标的粗放型的发展道路。经过全国上下的努力,在这一阶段中国钢铁工业的产量和产值都有了较大幅度的增长。1978年,钢铁产量为3178万吨,占世界钢产量的4.5%,居世界第4位。据统计,1952~1978年期间,钢铁工业产量平均每年递增12.9%,产值每年递增11.8%,实现利税每年递增9.67%,

二稳步快速时期

在这一阶段,中国钢铁工业发展遇到了两次重要机遇。1978年,党的十一届三中全会后,中国实行改革开放政策,为利用国外的资金、技术和资源创造了条件。1992年,党的十四大确立了建设社会主义市场经济体制的改革方向,极大地激发了企业的活力。中国钢铁工业面对良好的发展机遇钢铁工业

,加快了钢铁工业现代化建设的步伐。在这一阶段,除了建设上海宝钢、天津无缝钢管厂等具备世界先进水平的现代化大型钢铁企业外,又对一些老的大型钢铁企业进行了技术改造和升级,例如鞍钢、武钢、首钢、包钢等企业。1981年,中国与澳大利亚科伯斯公司通过签订补偿贸易契约的方式,首次实现了改革开放以后利用外方资金和技术对鞍钢焦化总厂沥青焦车间进行改造。1987年,国家计委批准了鞍钢、武钢、梅山(1998年后被併入宝钢集团)、本钢、莱钢5个企业利用外资的项目建议书。通过技术引进、消化和吸收,中国钢铁企业工艺装备的现代化水平得到不断提升。另外,一些非国有企业也进入到钢铁行业,例如,沙钢、海鑫等,并且发展迅速。同时,1992年之前,中国钢铁企业进行了一系列的探索,从放权让利到承包经营责任制,希望通过企业改革释放强大的内在发展动力,实现了钢产量5000万吨和亿吨两次突破。1986年,中国钢产量(粗钢)超过了5000万吨,达到5221万吨。1996年中国钢产量(粗钢)首次超过1亿吨,达到10124万吨,占世界钢产量的13.5%,超过日本和美国成为世界第一产钢大国。2000年,中国钢产量为12850万吨。

三加速发展时期

十五”期间,中国钢铁工业更是实现了持续高速发展。粗钢产量从2000年的1.3亿吨,到2003年中国粗钢产量超过2亿吨,到2005年,粗钢产量达到3.6亿吨,成为全球第一个粗钢产量突破3亿吨的国家,再到2006年粗钢产量达到4.2亿吨,连续实现了钢产量2亿吨、3亿吨和4亿吨的三次跨越。2001~2007年期间,钢产量年均增长率为21.04%,其中,2001、2003、2004和2005年这四年年增长率都是保持在20%以上,2005年钢产量同上年相比增长率更是创纪录的高达30.42%,同时,中国钢铁工业在整个工业中也占据着重要的地位。2006年,中国规模以上钢铁企业实现销售收入25735亿元,在39个工业行业中排名第2位,仅低于通信设备、计算机及其他电子设备製造业;实现利润总额1367亿元,在39个工业行业中排名第3位,仅低于石油和天然气开採业,电力、热力的生产和供应业。

世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业 世界钢铁工业

世界钢铁工业取得成就

钢铁工业

基于钢铁工业在国民经济和国防建设中的特殊地位,中国从建国开始就一贯高度重视发展钢铁工业。在党和国家三代领导核心的正确指引下,在全国人民的全力支持下,冶金战线全体职工奋发图强,克服重重困难,取得了举世瞩目的伟大成就。

产量高速增长

产量高速增长,成为世界第一,彻底告别了钢材供不应求的时代。1949年中国钢产量只有15.8万吨,还不及现在半天的产量,居世界第26位。1979年改革开放后钢产量持续快速增长,1996年首次超过1亿吨大关,跃居世界第1位,数量上基本满足了国民经济的需要,扭转了长达40年的被动局面。1999年达到1.22亿吨,连续四年居世界各国之首,占世界钢产量的比重从1949年的不到0.1%提高到15.8%,坐定了产钢大国的地位。

技术装备水平提高

冶金工业积极贯彻“利用国内外两种资源和资金,开发国内外两个市场”的方针,加大现代化建设的步伐,建设了上海宝钢、天津钢管等具有世界先进水平的现代化大型钢铁企业;同时,对鞍钢、武钢、首钢、包钢、攀钢等老企业进行了技术改造。目前,中国冶金工业达到世界先进水平的装备提高到30%左右。CSP世界上只有20余套,而中国已在珠江钢厂、邯钢和包钢拥有3套。中国钢铁企业技术水平虽然总体上落后于世界先进水平,但20世纪90年代以来,新建的大型烧结厂、大型高炉、炼钢铁水预处理和炉外精炼、连铸、热连轧、冷轧及涂镀层生产线、冷轧硅钢生产线、高速线材轧机、小型棒材连轧机等一大批企业的部分装备基本上达到国际先进水平。

提高市场占有率

工艺技术结构、产品结构不断最佳化,产品质量显着提高,提高了市场占有率。1978年,全国钢产量中落后的平炉炼钢占35.5%,目前已降到1%以下。标誌着钢铁工业综合技术水平的连铸比由1978年的3.5%提高到现在的82%,已接近世界平均83%的水平(2000年10月开始当月连铸比已超过84%),正朝着高效连铸方向发展。建国之初,中国只能冶炼100多个钢种和轧制400多个规格的钢材,经过50年的发展与建设,目前已能冶炼包括高温合金、精密合金在内的1000多个钢种,轧制4万多个品种规格的钢材。板管带比由1978年的32.3%提高到现在的42%左右。国内长期短缺的薄钢板产量由1978年的133万吨增加到2000年的405万吨,自给率达到90%以上,其中石油钢管的国内市场占有率达到70%至80%。

冶金工业技术进步

钢铁工业

冶金科技和教育全面发展,极大地促进了冶金工业的技术进步。中国有冶金科研机构79个,工程技术和科研人员32.5万人。同时建立了包括高等教育、职业教育和成人教育在内的冶金人才培养体系。目前中国有冶金普通高校13所,其中本科院校8所,每年为冶金行业培养本科生、硕士生、博士生1.5万人。中国还自己培养了许多国内外知名的冶金科技专家、两院院士。改革开放20多年来,全行业获科技成果1万多项。截止1998年底,申请专利7813项,授权专利5984项。

行业经济效益提高

创造出在全国有影响的先进管理经验,促进了行业经济效益的提高。20世纪80年代首钢的内部承包制,使该企业成为当时工业企业改革的排头兵。宝钢创造了“科学、精干、高效”的现代化管理体系。90年代初,武钢走“质量效益之路”;邯钢又创造了“模拟市场核算,实行成本否决”的先进管理经验。近年来,又有了济钢“系统节能降耗”,唐钢“对标挖潜”和水钢、宣钢“扭亏脱困”等一批先进典型。技术进步和管理创新,促进了经济效益的不断提高。生产成本降低率每年都达到3%左右,1999年达到6%,有利地消化了因钢材不断降价造成的损失,使中国钢材价格与国际市场趋于同步,提高了将来进入WTO的竞争力。

1978年冶金行业实现利税50亿元,1998年达到197亿元,1999年达到242亿元,2000年1月至11月已经实现357亿元,预计全年400亿元,创造了两年利税翻番的佳绩。从建国到2000年,冶金行业累计实现利税5260亿元,为国家创造了巨大的物质财富。

世界钢铁工业 - 相关规划 “十二五”规划

工信部网站11月7日正式公布《钢铁工业“十二五”发展规划》。规划提出,“十二五”末,钢铁工业结构调整取得明显进展,基本形成比较合理的生产力布局,资源保障程度显着提高,部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由大到强的转变。

规划还提出,强化技术创新与技术改造、淘汰落后产能、最佳化产业布局、增强资源保障能力、加快兼併重组。结合兼併重组和淘汰落后,在不增加生产能力的前提下,有保有压,最佳化产业布局;通过兼併重组大幅度减少钢铁企业数量,力争是当地居民利得财富。

产能控制有保有压

产业布局方面,规划提出,产能过剩地区的盲目扩张得到抑制,建成湛江、防城港钢铁精品基地,从根本上解决“北钢南运”问题。结合兼併重组和淘汰落后,在不增加生产能力的前提下,围绕提高产品质量和降低物流成本,统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和铁矿、煤炭、供水、电力等资源能源保障条件,有保有压,最佳化产业布局。

环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁基地。河北、山东、江苏、辽宁、山西等钢铁规模较大的地区通过兼併重组、淘汰落后,减量调整区域内产业布局。湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地区省份不增加钢铁产能总量。西部地区部分市场相对独立区域,立足资源优势,承接产业转移,结合区域差别化政策,适度发展钢铁工业。东南沿海钢铁基地建设则继续推进,“十二五”期间,加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地,推进福建宁德钢铁基地建设。

与城市发展不协调的钢厂需要转型或搬迁。对于经济支撑作用下降和资源环境矛盾突出的钢铁企业,实施转型或搬迁改造。综合实力弱、技术水平低的企业应实行转型,发展钢铁服务业或其他产业。有实力、有技术、有特色的城市钢厂,结合人员安置等因素有序实施环保搬迁,严禁借搬迁之名扩大钢铁生产能力。

产业集中度提高

钢铁工业“十二五”期间产业集中度将进一步提高。规划提出,大幅度减少钢铁企业数量,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。加快钢铁企业兼併重组步伐,鼓励社会资本参与国有钢企兼併重组,重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼併重组,加强钢铁企业信託网建设。

宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢铁企业集团将发挥带动作用,形成3~5家具有核心竞争力和较强国际影响力的企业集团。鞍钢与攀钢、本钢、三钢等企业,宝钢与广东钢铁企业,武钢与云南、广西钢铁企业,首钢与吉林、贵州、山西等地钢铁企业兼併重组将得到重点推进完善。区域兼併重组方面,将形成6~7家具有较强市场竞争力的企业集团。

为提高铁矿石资源保障能力,规划鼓励钢铁企业建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制,实施投资区域多元化,在具有资源优势国家和地区以及周边国家,有序建立稳定、可靠的铁矿石、铬矿、锰矿、焦煤等原燃料供应基地和运输保障体系;还将重点建设一批废钢加工示範基地,研究制定进口废钢的优惠政策措施,在海外建立废钢回收加工配送基地。

世界钢铁工业参考书目

肯尼斯·沃伦着,童慎耀译:《世界钢铁》,1975年第1版,辽宁人民出版社,瀋阳,1979。

(日本)鉄钢佮计委员会:《鉄钢佮计要覧》,1965~1982年版,东京。

冶金部情报研究总所:《国内外钢铁统计1949~1978年》,冶金工业出版社,北京,1981。

中国金属学会:《美国冶金工业概况》综合部分,冶金工业出版社,北京,1978。 世界钢铁工业 - 配图 世界钢铁工业 - 相关连线

基于钢铁工业在国民经济和国防建设中的特殊地位,中国从建国开始就一贯高度重视发展钢铁工业。在党和国家三代领导核心的正确指引下,在全国人民的全力支持下,冶金战线全体职工奋发图强,克服重重困难,取得了举世瞩目的伟大成就。

产量高速增长

产量高速增长,成为世界第一,彻底告别了钢材供不应求的时代。1949年中国钢产量只有15.8万吨,还不及现在半天的产量,居世界第26位。1979年改革开放后钢产量持续快速增长,1996年首次超过1亿吨大关,跃居世界第1位,数量上基本满足了国民经济的需要,扭转了长达40年的被动局面。1999年达到1.22亿吨,连续四年居世界各国之首,占世界钢产量的比重从1949年的不到0.1%提高到15.8%,坐定了产钢大国的地位。

技术装备水平提高

冶金工业积极贯彻“利用国内外两种资源和资金,开发国内外两个市场”的方针,加大现代化建设的步伐,建设了上海宝钢、天津钢管等具有世界先进水平的现代化大型钢铁企业;同时,对鞍钢、武钢、首钢、包钢、攀钢等老企业进行了技术改造。目前,中国冶金工业达到世界先进水平的装备提高到30%左右。CSP世界上只有20余套,而中国已在珠江钢厂、邯钢和包钢拥有3套。中国钢铁企业技术水平虽然总体上落后于世界先进水平,但20世纪90年代以来,新建的大型烧结厂、大型高炉、炼钢铁水预处理和炉外精炼、连铸、热连轧、冷轧及涂镀层生产线、冷轧硅钢生产线、高速线材轧机、小型棒材连轧机等一大批企业的部分装备基本上达到国际先进水平。

提高市场占有率

工艺技术结构、产品结构不断最佳化,产品质量显着提高,提高了市场占有率。1978年,全国钢产量中落后的平炉炼钢占35.5%,目前已降到1%以下。标誌着钢铁工业综合技术水平的连铸比由1978年的3.5%提高到现在的82%,已接近世界平均83%的水平(2000年10月开始当月连铸比已超过84%),正朝着高效连铸方向发展。建国之初,中国只能冶炼100多个钢种和轧制400多个规格的钢材,经过50年的发展与建设,目前已能冶炼包括高温合金、精密合金在内的1000多个钢种,轧制4万多个品种规格的钢材。板管带比由1978年的32.3%提高到现在的42%左右。国内长期短缺的薄钢板产量由1978年的133万吨增加到2000年的405万吨,自给率达到90%以上,其中石油钢管的国内市场占有率达到70%至80%。

冶金工业技术进步

钢铁工业

冶金科技和教育全面发展,极大地促进了冶金工业的技术进步。中国有冶金科研机构79个,工程技术和科研人员32.5万人。同时建立了包括高等教育、职业教育和成人教育在内的冶金人才培养体系。目前中国有冶金普通高校13所,其中本科院校8所,每年为冶金行业培养本科生、硕士生、博士生1.5万人。中国还自己培养了许多国内外知名的冶金科技专家、两院院士。改革开放20多年来,全行业获科技成果1万多项。截止1998年底,申请专利7813项,授权专利5984项。

行业经济效益提高

创造出在全国有影响的先进管理经验,促进了行业经济效益的提高。20世纪80年代首钢的内部承包制,使该企业成为当时工业企业改革的排头兵。宝钢创造了“科学、精干、高效”的现代化管理体系。90年代初,武钢走“质量效益之路”;邯钢又创造了“模拟市场核算,实行成本否决”的先进管理经验。近年来,又有了济钢“系统节能降耗”,唐钢“对标挖潜”和水钢、宣钢“扭亏脱困”等一批先进典型。技术进步和管理创新,促进了经济效益的不断提高。生产成本降低率每年都达到3%左右,1999年达到6%,有利地消化了因钢材不断降价造成的损失,使中国钢材价格与国际市场趋于同步,提高了将来进入WTO的竞争力。

1978年冶金行业实现利税50亿元,1998年达到197亿元,1999年达到242亿元,2000年1月至11月已经实现357亿元,预计全年400亿元,创造了两年利税翻番的佳绩。从建国到2000年,冶金行业累计实现利税5260亿元,为国家创造了巨大的物质财富。

世界钢铁工业 - 相关规划 “十二五”规划

工信部网站11月7日正式公布《钢铁工业“十二五”发展规划》。规划提出,“十二五”末,钢铁工业结构调整取得明显进展,基本形成比较合理的生产力布局,资源保障程度显着提高,部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由大到强的转变。

规划还提出,强化技术创新与技术改造、淘汰落后产能、最佳化产业布局、增强资源保障能力、加快兼併重组。结合兼併重组和淘汰落后,在不增加生产能力的前提下,有保有压,最佳化产业布局;通过兼併重组大幅度减少钢铁企业数量,力争是当地居民利得财富。

产能控制有保有压

产业布局方面,规划提出,产能过剩地区的盲目扩张得到抑制,建成湛江、防城港钢铁精品基地,从根本上解决“北钢南运”问题。结合兼併重组和淘汰落后,在不增加生产能力的前提下,围绕提高产品质量和降低物流成本,统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和铁矿、煤炭、供水、电力等资源能源保障条件,有保有压,最佳化产业布局。

环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁基地。河北、山东、江苏、辽宁、山西等钢铁规模较大的地区通过兼併重组、淘汰落后,减量调整区域内产业布局。湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地区省份不增加钢铁产能总量。西部地区部分市场相对独立区域,立足资源优势,承接产业转移,结合区域差别化政策,适度发展钢铁工业。东南沿海钢铁基地建设则继续推进,“十二五”期间,加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地,推进福建宁德钢铁基地建设。

与城市发展不协调的钢厂需要转型或搬迁。对于经济支撑作用下降和资源环境矛盾突出的钢铁企业,实施转型或搬迁改造。综合实力弱、技术水平低的企业应实行转型,发展钢铁服务业或其他产业。有实力、有技术、有特色的城市钢厂,结合人员安置等因素有序实施环保搬迁,严禁借搬迁之名扩大钢铁生产能力。

产业集中度提高

钢铁工业“十二五”期间产业集中度将进一步提高。规划提出,大幅度减少钢铁企业数量,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。加快钢铁企业兼併重组步伐,鼓励社会资本参与国有钢企兼併重组,重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼併重组,加强钢铁企业信託网建设。

宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢铁企业集团将发挥带动作用,形成3~5家具有核心竞争力和较强国际影响力的企业集团。鞍钢与攀钢、本钢、三钢等企业,宝钢与广东钢铁企业,武钢与云南、广西钢铁企业,首钢与吉林、贵州、山西等地钢铁企业兼併重组将得到重点推进完善。区域兼併重组方面,将形成6~7家具有较强市场竞争力的企业集团。

为提高铁矿石资源保障能力,规划鼓励钢铁企业建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制,实施投资区域多元化,在具有资源优势国家和地区以及周边国家,有序建立稳定、可靠的铁矿石、铬矿、锰矿、焦煤等原燃料供应基地和运输保障体系;还将重点建设一批废钢加工示範基地,研究制定进口废钢的优惠政策措施,在海外建立废钢回收加工配送基地。

世界钢铁工业参考书目

肯尼斯·沃伦着,童慎耀译:《世界钢铁》,1975年第1版,辽宁人民出版社,瀋阳,1979。

(日本)鉄钢佮计委员会:《鉄钢佮计要覧》,1965~1982年版,东京。

冶金部情报研究总所:《国内外钢铁统计1949~1978年》,冶金工业出版社,北京,1981。

中国金属学会:《美国冶金工业概况》综合部分,冶金工业出版社,北京,1978。 世界钢铁工业 - 配图 世界钢铁工业 - 相关连线

相关规划

佮计委员会:《鉄钢佮计要覧》,1965~1982年版,东京。

世界钢铁工业

世界钢铁工业