苏联AA—11空空飞弹是前苏联80年代研製成功的一种先进的红外格斗飞弹,北约国家称其为“射手”AA-ll。该弹于1987年开始装备部队,可挂载在米格-21、米格-23、米格-29、苏-27等飞机上,能在昼间和夜间对作机动飞行的飞机和巡航飞弹实施攻击。

基本介绍

- 中文名:苏联AA-11空空飞弹

- 最大速度:M3.7

- 最小射程:300m

- 使用高度:≤20000m

- 最大速度:M3.7

基本资料

苏联AA—11空空飞弹是前苏联/俄罗斯自行研製并装备前线战术空军歼击机的第四代近距空空飞弹,是前苏联两个主要从事空空飞弹设计的集团——“闪电”(俄文Молния)和“ 三角旗”(俄文Вымпел)机械製造设计局之间进行竞争的产物。前者取胜,推出的是首次採用气动与推矢控制方案的机动性极好的全向攻击空空飞弹,代号为Р- 73;后者失败,推出的是美国AIM-9L“响尾蛇”空空飞弹的翻版,机动性差且无发展潜力,代号为Р-14。Р-73由“闪电”设计局于1976年开始研製。

主要数据

最大射程:20km(Р-73МД1)30km(Р-73МД2)

最大过载:50G 制导系统:被动红外 引信:主动雷达 战斗部:连续桿式,重8kg 动力装置:固体火箭发动机 弹重:105kg(Р-73МД1) 弹长:110kg(Р-73МД2) 弹径:2.901m(Р-73МД2) 翼展:3.200m(Р-73МД2) 弹径:170mm 翼展:510mm

最大射程:20km(Р-73МД1)30km(Р-73МД2) 最小射程:300m 最大速度:M3.7 使用高度:≤20000m 最大过载:50G 制导系统:被动红外 引信:主动雷达 战斗部:连续桿式,重8kg | 动力装置:固体火箭发动机 弹重:105kg(Р-73МД1) 弹长:110kg(Р-73МД2) 弹径:2.901m(Р-73МД2) 翼展:3.200m(Р-73МД2) 弹径:170mm 翼展:510mm |

使用高度:≤20000m

最大过载:50G

制导系统:被动红外

引信:主动雷达

战斗部:连续桿式,重8kg

弹重:105kg(Р-73МД1)

弹长:110kg(Р-73МД2)

弹径:2.901m(Р-73МД2)

翼展:3.200m(Р-73МД2)

弹径:170mm

翼展:510mm

设计特点

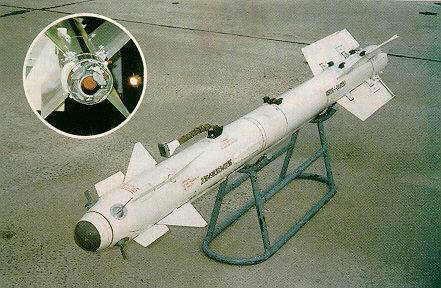

1982年,“三角旗”飞弹设计局研製成功R-73K(西方国家称之为AA-11“射手”)近距空中格斗飞弹。该弹由红外导引头、控制舱、主动雷达引信舱、连续桿式战斗部舱和固体火箭发动机舱共5个舱段组成。这种飞弹採用了舵面位于弹翼前的“鸭”式气动布局,弹翼上採用了稳定副翼,弹翼前採用了前升力小翼,弹翼和舵面位置呈X形,并对称。在尾部4片矩形弹翼的后缘各装有1片活动副翼,取代传统的陀螺舵,以限制横滚角速度,从而保证飞弹飞行弹道的稳定性。首次在近距空空飞弹上套用推力矢量与空气动力综合控制技术,即在尾喷口四周加装4片偏转舵面实现推力矢量控制,并与空气动力控制相结合,使飞弹的控制通道由传统的双通道控制变为5通道控制,即2个喷流偏转舵控制通道、2个空气动力舵面控制通道和1个副翼控制通道,从而使飞弹在主动段上的最大机动过载达到60G。

R-73K飞弹装带有深致冷光电探测器的红外寻的制导系统,这种系统大大提高了寻的的灵敏度和截获目标的距离,并保证了飞弹的全方位攻击能力。目前,俄罗斯国土防空兵的米格-29和苏-27战斗机都装备有这种飞弹。红外导引头位标器离轴角±45°~±60°,具有很强的离轴发射能力,由于採用氮气致冷的高灵敏度红外探测元件和脉冲调频技术,增强了探测距离、抗干扰能力和全向攻击能力。连续桿式战斗部爆炸后的扩展半径为4m。其最大的特点是在飞机机头偏离目标达55度的条件下仍可发射飞弹;另一特点是能与头盔瞄準具连线,飞行员“看準“哪一个目标,飞弹即同步跟蹤,提高了作战效能。

该弹的布局形式与R—60差不多,但导引头更先进、弹体更长、射程也远得多。R—73的弹长约2.9米,弹径0.17米,翼展约0.51米,战斗部重8千克。它分为两种型号,一种是MIKl,重约105千克;一种是MK2,重约l10千克。该弹採用主动雷达近炸引信,导引头可与飞行员头盔瞄準具联动,达到快速瞄準跟蹤、快速发射的要求。其离轴发射角约为60度。R—73使用一台固体火箭发动机,在尾喷口内装有推力矢量控制系统,因而其过载能力很强,最大可达40g,能攻击做12g机动的目标。这种具有全向攻击能力的飞弹的最小发射距离仅300米,是所有现役空对空飞弹中最小的,而其最远发射距离则可达30千米,在红外製导的空对空飞弹中也是比较大的。

俄罗斯“三角旗”设计局透露了R-73近距空空飞弹的两种型别:一种是R-73EL,採用改进的雷射近炸引信,可提供出口;另一种是仍在研製的K- 74ME,将装具有60°离轴能力的新导引头,而普通R-73导引头的离轴角为40°。新导引头更加灵敏,可使其最大攻击距离从30千米增加到40千米。

R-73向后发射型已由苏-27作了试射。向后发射的方法可在发射前锁定,并减少攻击目标所需的时间。向后发射R-73的最大攻击距离为10~12千米,最小攻击距离为1千米,而且可攻击50米至13000米高度的目标。它在离发射轨达60度角可进行有效攻击,而且可在亚音速和超音速情况下发射。向后发射R-73可能首先在苏-32FN上使用。

建造背景

在1981年12月的国防机构改组中,由于“闪电”设计局的主要任务已从1976年转向航天领域,正在研製“暴风雪”太空梭。因此,一大批“闪电”设计局的机载飞弹设计师,连同Р-73空空飞弹研製项目,均转入“三角旗”设计局,使之成为前苏联唯一的空空飞弹设计局,并继续研製Р-73空空飞弹,使之在1983年开始服役。Р-73(R-73)是飞弹本身的编号,飞弹系统的编号为Изд.73(Izd.73)。西方和北约集团按照自行确定的对苏联武器装备的命名规则,给予该系列空空飞弹的编号和命名为AA-11“射手”(Archer)。

苏联AA—11空空飞弹弹是世界上最先进的近距格斗空空飞弹。其战术技术性能比美国现役第三代近距格斗空空飞弹“响尾蛇”的最新型号AIM-9L/M领先10年;而北约组织早在70年代初期开始发展的第四代空空飞弹——AIM-132先进近距空空飞弹几经周折,进展迟缓,至今仍在由英国独家研製之中。因此,西方国家现在没有能与Р-73相抗衡的近距格斗空空飞弹。