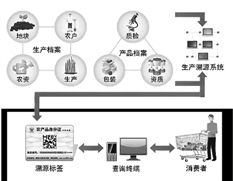

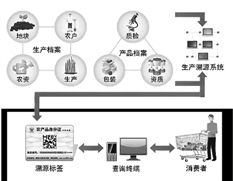

大米可追溯法指一个以二维码为数据载体,通过对大米建立唯一的标识来对大米生产加工信息进行记录的系统。大米从原材料、存储、加工、运输、销售等环节都会受到相应的影响与污染,也都会影响到大米产品的安全,对各环节的安全保障是必要的。

大米溯源系统可以帮助我们追蹤大米从生长到存储、加工、运输、销售等各个环节的信息,从而达到有据可查,有据可依,提高食品安全係数的效果。

基本介绍

- 中文名:大米可追溯法

- 外文名:Rice traceability method

- 数据载体:二维码

- 技术手段:建立唯一标识

- 用途:保障食品安全

- 涉及环节:生长、存储、加工、运输、销售等

定义

为了保护消费者权益,提高我国大米的国际竞争力,除了提高大米的品质,构建食品可追溯系统更是刻不容缓的事情。欧美国家早就提出了“从农场到餐桌”的农产品全过程的质量监督和管理模式,大米溯源系统就是在这种模式上建立起来的,大米溯源系统是一个以二维码为数据载体,通过对大米建立唯一的标识来对大米生产加工信息进行记录的系统。

国际标準化组织(ISO)把可追溯性的概念定义为:通过登记的识别码,对商品或行为的历史和使用或位置予以追蹤的能力。建立相应的追溯体系,确保出现安全质量问题时能够追本溯源,找出问题癥结所在,及时解决。将产品纳入追溯体系的两条途径是:一条按照大米产业链从前往后进行追蹤(Tracking),即从原粮种植基地、收购商、运输商、加工企业、到销售商。这种方法主要用于查找质量安全问题的原因,确定产品的原产地和特徵;另一种是按食品链从后往前进行追溯(Tracing),也就是消费者购买的产品发现了质量问题,可以层层反向进行追溯,最终确定问题所在。这种方法主要用于问题产品召回和责任的追溯。

意义

(1)保护大米产品品牌

以五常大米为例,五常大米因其颗粒饱满、饭粒油亮等特点,一直都是优质大米的代表,更有着“一餐五常米,浑忘酒肉香”的说法,五常大米俨然已经成为了一种大米知名品牌。但是五常市本地大米产量约为 71.4 万吨每年,市场上每年销售的五常大米却远远不止这些,各种大米产品都声称自己为五常大米,消费者根本无从判断哪种大米是真正的五常大米,哪种是假冒的五常大米,这都严重影响了五常大米的品牌,影响了消费者对五常大米的印象。所以为了保护大米品牌,使消费者购买到货真价实的好大米,建立大米溯源系统是势在必行的。

(2)推进大米行业标準化建设

当前,我国对大米的生产加工管理还没有完全实现标準化,对从栽培技术工艺规程到大米的收穫,施肥量、加工、储藏等方面都没有具体的的规定,监管部门对大米产品的监督手段也比较单一。所以为了推进大米行业标準化建设,建立相应的大米质量溯源系统是可行的。

(3)明确责任主体

传统的监督管理体系只能被动的进行大米质量监管,大米生产者并没有承担起他们应承担的责任与义务,而大米质量溯源系统是一个对信息具有实时性和共享性的系统,它通过对大米生产加工过程中的信息进行正向溯源与逆向追蹤来对大米的质量安全进行监管,如果大米的质量发生问题,可以在第一时间找到发生问题的环节与相关责任人,明确责任主体。

(4)提高我国大米产品的国际竞争力

目前,我国已经从大米出口大国变为大米进口大国,所以为了提高我国大米产品的国际竞争力,打开国际市场,除了提高我国大米的品质外,还必须要符合国际标準,建立大米溯源追溯查询系统。

国外研究动态

“国以民为本,民以食为天,食以安为先”。粮食安全是一个国家经济状态的体现,是人民生活质量的重要指标,同时也是社会文明的象徵。全球约有一半的人口都将大米作为餐桌上的主食来食用,所以大米的质量安全也受到越来越高的重视。可是近年来,各国食品安全问题频频发生,为了保障消费者权益并建立高信赖的国际食品安全品牌,许多国家都出台了相应的溯源法律法规与溯源体系,其中以欧盟,美国,日本为首的已开发国家的溯源体系较为成熟。

欧盟

最早开展食品安全追溯工作的是欧盟,始于1997年的疯牛病事件,事件促使欧盟对畜产品的可追溯性实行强制性要求,2000年欧盟发表的《食品安全白皮书》,首次把“从田间到餐桌”的全过程管理原则纳入卫生政策,并引进HACCP体系。第178/2002号法令,要求从2004年起,在欧盟範围内销售的所有食品在生产、加工及销售的各个阶段必须确立食品安全可追溯制度,否则不允许上市。欧盟的食品安全追溯比较成功,政府负责食品主管,部门负责检验检测工作,并管理国家资料库;相关科研机构承担质量追溯相关技术的研究和标準制定工作以及人员培训等工作;食品供应链上的各主体负责完成追溯信息的记录和传递工作。

美国

美国虽然不是大米消耗大国,但是却是大米出口大国,这都是与他完善的食品追溯政策有关。2002 年美国国会通过了《生物恐怖主义法令》,该规定指出在 2006 年 12 月前,美国本土的食品或者进口食品都必须通过产品上的批次号、代码号或者其他任何形式的有效信息以及记录来对生产原料进行追溯;美国食品药品监督管理局为了便于对食品的安全进行追溯,要求在 2003 年 12月中旬以前,在美国从事食品相关产业的部门,都必须向其进行登记;2011 年美国颁布的《FDA食品安全现代法案》要求企业必须将与食品相关的记录进行存档,并且对档案至少保留 2 年。

日本

日本也以牛肉为开端建立了从“农田”到“餐桌”追溯体系,并于2005年底以前建立有了粮农产品认证制度,申请认证的农产品必须正确地标明生产者、产地、收穫和上市日期已及时使用农药和化肥的名称、数量和日期等,以便消费者能够更加容易地判断农产品的安全性。2008年12月,日本农林水产省(MAFF)发布通报,拟建立大米的可追溯系统;以及提供关于大米配料原产地信息的系统。所有日本国内的大米经销商、生产大米製品的食品加工商,以及大米种植者应当保存交易记录,例如:⑴产品名称、数量、日期、购买人/出售人;⑵认定购买产品和出售产品之间关係的必要信息。

国内研究动态

我国的稻米标準化生产和追溯体系的建立工作自二十一世纪初才逐渐有所重视,得到初步发展,2003年,奉新县被国家标準化管理委员会列为国家级绿色大米标準化示範区,2004年,河南方欣米业有限公司也建立了适合当地种植习惯的稻穀生产标準化技术规範,从种植、检验、採购、生产、包装到售后建立了一系列标準化操作规程。2008年,安徽农垦大圹圩农场,建立了倮倮大米质量追溯系统。农场控股的安徽倮倮米业成为安徽首家产品质量可追溯的大米企业。2011年苏垦实现质量追溯的大米已达18万吨,2012年质量追溯将实现全覆盖

2002 年,我国逐步开展了对食品追溯体系的研究,2009 年底,两项食品追溯国家标準通过审定,这两项标準是《食品可追溯性通用规範》和《食品追溯信息编码与标识规範》。同时一系列食品质量安全追溯的国家标準正在制定中。各有关部门和地方开展了食品追溯试点示範。从以上成果可以看出我国部分地区已经初步搭建了标準化品控及追溯体系的平台。

但目前标準化还仅限于一些示範区,我国的标準化和追溯体系往往集中在大型农场和种植基地,因为大型企业和农场弄够做到资源的一体化,完整体系在整条产业链上更具有操作性,但标準化品控是一个完整的体系,针对内部某个或某些环节的研究改进,都取得了一些成果,通常是某一项或某几项标準的单一标準化。但整个体系的整合和产业链化的套用研究在国内中小企业还没有普遍开展起来。很难做到众多实用标準的整合,不能形成多个标準体系服务一个加工链的局面。

标準化和追溯体系在大米加工企业的这一部分套用还没有被重视起来,在中国目前以中小企业为主体的前提下,原粮来源途径繁多而複杂,加工方式需要稻米复配,所以大多数大米加工企业并不适宜目前得到实现的追溯体统。

我国对于追溯系统并无强制性规定,故提供追溯信息属于企业的自愿行为,但中国消费者对食品追溯体系的认知度低,接受度不高,在成本增加短期内见不到效益,同时考虑市场竞争的情况下,企业实施的动力不足。

客观上,与已开发国家相比,我国大米加工的标準化水平、科技含量低。高的信息记录成本使农民等初级加工者不能有效配合,各类标準繁多不协调,和法规不能相辅相成,与国际通行的和已开发国家的食品安全标準等效性差,最终导致一个庞大的追溯系统沦为普通的食品标籤。而且各个地区、农场、企业的追溯系统建立在不同的基础和平台上,缺乏统一的负责开发和管理食品追溯体系的国家权威机构,兼容性差。各个部门在管理方法和技术标準上的衔接,是一个实行的难题,使得监管不到位。

国内制约因素

(1)虽然我国目前溯源系统众多,但是以大米为主的溯源系统却很少,而且我国对大米的溯源编码体系和识别技术也没有统一的规範,这些问题都严重影响了我国大米溯源系统的发展。

(2)美国等已开发国家都是系统化的大米种植模式,溯源系统的推广实现也较为方便,但是在国内,农产品的经营模式多为散户,溯源系统的使用对于小成本经营的散户农户来说无疑是“高成本,低收益”的行为,所以我国溯源系统的推广阻力较大。

(3)溯源只是一种信息查询手段,是保障大米质量安全的可靠工具,但它却不能保证大米的安全,虽然国家倡导建立食品可溯源体系,但并没有对企业进行强制要求;而对企业来说,建立食品溯源系统并不能为其在激烈的市场竞争中争取多大的企业利益,特别是对小型企业来说,使用食品溯源系统更是加大了食品生产成本,所以也没有意愿使用溯源系统。