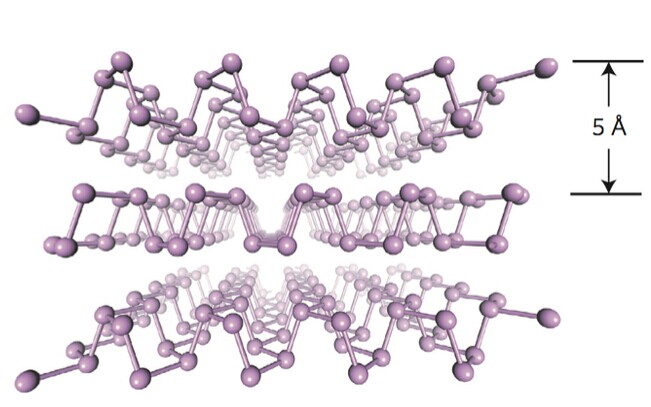

磷烯(Phosphorene)又称黑磷烯或二维黑磷,是一种从黑磷剥离出来的有序磷原子构成的、单原子层的、有直接带隙的二维半导体材料。磷烯在场效应电晶体、光电子器件、自旋电子学、气体感测器及太阳能电池等方面有着的广阔的套用前景。

基本介绍

- 中文名:磷烯

- 中文别名:二维黑磷

- 外文名:Phosphorene

- 电子迁移率:1000cm2/(V s)

- 带隙:直接带隙

- 缺陷:空气中易降解

製备方法

机械剥离法

机械剥离法是通过对层状材料施加机械力从而将其薄层材料分离出来的方法,该法较为广泛地套用于实验室製备薄层材料,例如製备石墨烯和二硫化钼。机械剥离法所需实验条件较为简单,但是这种方法耗时且产量低,製备出的晶体尺寸不易控制,无法可控地製备出长度合适的黑磷烯,难以用于工业生产,只适用于实验室製备黑磷烯以满足测试的需求。并且黑磷纳米片在大气环境下不能稳定存在,需要在无水无氧的条件下製备,否则会立即反应消失。

如陈仙辉教授课题和张远波教授课题组採用机械剥离法从块状黑磷单晶中成功剥离出黑磷薄片,并将其附着到具有一层二氧化硅的硅晶片基质上,由此製备了出场效应电晶体。

液相剥离法

液相剥离的原理是当化学溶剂的表面能与二维材料相匹配时,溶剂与二维材料之间的相互作用可以平衡剥离该材料所需的能量, 使得通过超声就可把块体材料剥离成片层材料。 採用这种方法已经成功製得了多层甚至单层的石墨烯和二硫化钼等。液相剥离法製备原子层黑磷具有产量较高、设备要求低等优势,同时有机试剂的存在可减缓其降解,但所得产品尺寸小且有机溶剂难以去除。

液相剥离也是製备黑磷量子点的一种手段,如喻学锋研究员课题组与朱剑豪教授、张晗教授课题组合作,採用联合探头超声和水浴超声的液态剥离法,可控制备横向尺寸约为2.6 nm的单原子层厚度超小黑磷量子点,展示了优异的近红外光学性能。

研究进展

二维黑磷场效应电晶体

二维黑磷场效应电晶体2014年3月中国科学技术大学微尺度物质科学国家室实验室陈仙辉教授课题组与复旦大学张远波教授课题组合作,报导了一种具有几纳米厚的二维黑磷场效应电晶体,该研究成果线上发表在《Nature Nanotechnology》(Doi: 10.1038/nnano.2014.35)上。研究人员利用机械剥落法从块状单晶中剥出薄片到具有一层热生长的二氧化硅的退化掺杂的硅晶片上,在此基础上製备出场效应电晶体。当二维黑磷厚度小于7.5nm时,其漏电流调製幅度为105量级,I-V特徵曲线展现出良好的电流饱和效应。电晶体电荷载流子迁移率呈现出厚度依赖性,当二维黑磷厚度10nm时,最高迁移率值~1,000 cm2V-1s-1,表明二维黑磷场效应电晶体具有极高的套用潜力。

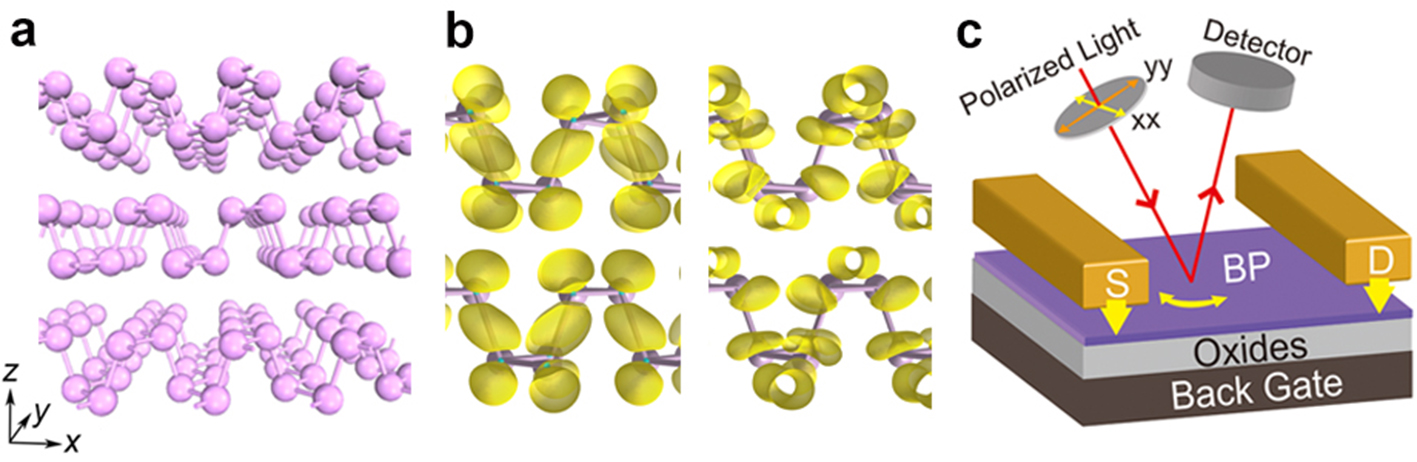

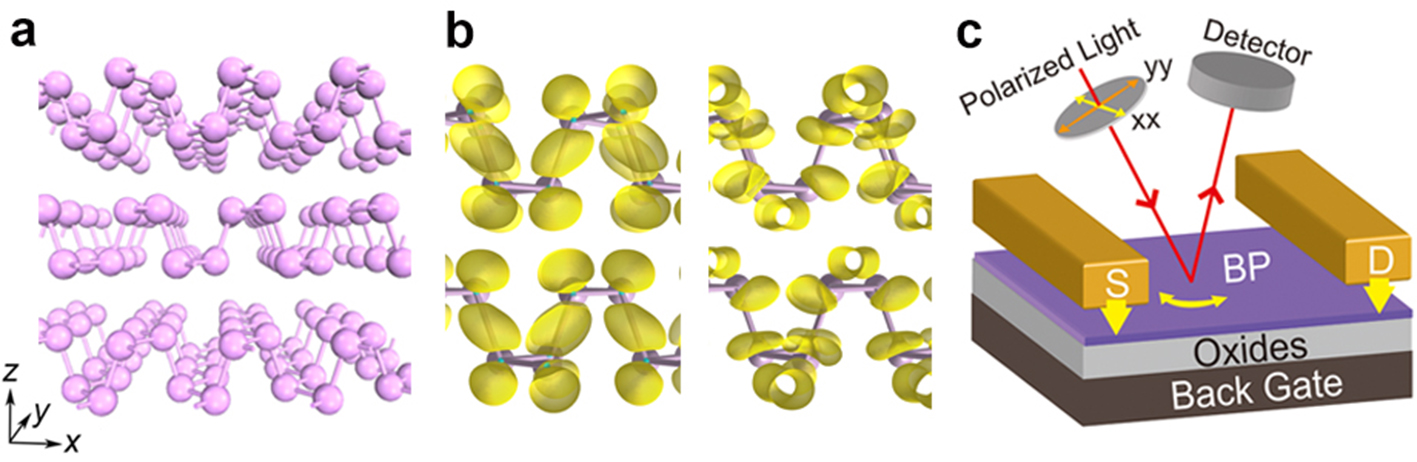

2014年7月,中国人民大学物理学系季威教授研究组在国际上首次使用理论计算对多层黑磷材料的几何和电子结构进行了系统研究,发现了多层黑磷的奇特物性,独立预测多层黑磷材料的直接带隙半导体特性、层厚相关带隙调控、高载流子迁移率和各向异性的力学和输运性质,并与实验相互印证;此外,研究还预言了该材料特殊的层间作用机制和光学线性二色性,后已被国内外多个实验小组证实。研究成果以” High-mobility transport anisotropy and linear dichroism in few-layer black phosphorus”为题发表在《Nature Communications》上(DOI: 10.1038/ncomms5475)。

2015年4月华中科技大学物理学院吴梦昊及其合作者通过理论研究,指出了方形和五边形可以和三配位磷原子的最优结构很好匹配,形态稳定,并推测方形或五边形单元组成的同素异形体也可能出现在其它V族元素(比如砷)中;在此基础上,研究者根据不同形态的杂化形式,还成功地预测出另外五种新结构,极大拓宽了磷烯单层同素异形体结构的多样性和人们对磷烯族材料的认识。他们还发现ζ-P型磷烯拥有非易失性铁弹性,在应力作用下不同形态间可相互转化,这些特性使得这些新结构在应变工程中具有潜在的套用价值。相关研究成果发表于《Nano Letters》(DOI:10.1021/acs.nanolett.5b01041).

2015年5月陈仙辉教授研究组与张远波教授课题在首次製备出二维黑磷场效应电晶体的基础上,通过提高黑磷晶体质量以及用薄层六方氮化硼(h-BN)作衬底,薄层黑磷场效应电晶体在低温下电场诱导的空穴载流子和电子载流子的霍耳迁移率已分别达到2,000cm2V-1s-1和900cm2V-1s-1,而空穴的场效应迁移率在低温下则高达3900cm2V-1s-1;迁移率显着提升之后,强磁场下电阻的量子振荡现象首次在黑磷中被成功观测到;理论计算则表明黑磷场效应管当中的导电通道局限在距离黑磷和衬底的界面2nm以内的狭窄量子阱当中,且绝大部分载流子的空间分布集中在距离界面两个原子层之内。实验与理论结果一致表明在薄层黑磷和h-BN衬底的界面附近存在由外加电场诱导产生的二维高迁移率电子气,其最佳迁移率已经达到在电子学领域中可以套用的水平。这标誌着薄层黑磷已经成为又一种能够用于製备高迁移率电子元件,并拥有广泛套用前景的二维材料。

2015年9月中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究员课题组与香港城市大学朱剑豪教授、深圳大学张晗教授合作,採用联合探头超声和水浴超声的液态剥离法,可控制备横向尺寸约为2.6 nm的单原子层厚度超小黑磷量子点,并展示了优异的近红外光学性能,在808 nm的消光係数为14.8 Lg-1cm-1,光热转换效率达到28.4%. 在近红外雷射的照射下能够显着的杀死肿瘤细胞,并且在多种细胞系中均展现出良好的生物相容性,同时因磷是生物体内必须元素,使其在生物医学领域的套用具有无可比拟的优势,相关研究论文发表于《Angewandte Chemie-International Edition》(DOI: 10.1002/anie.201506154).

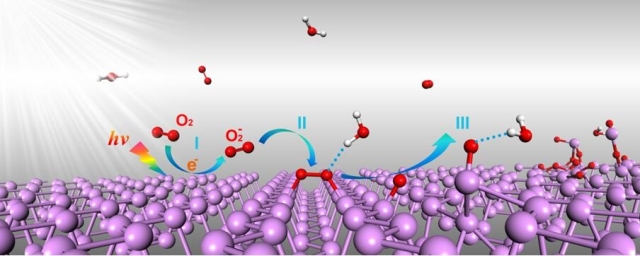

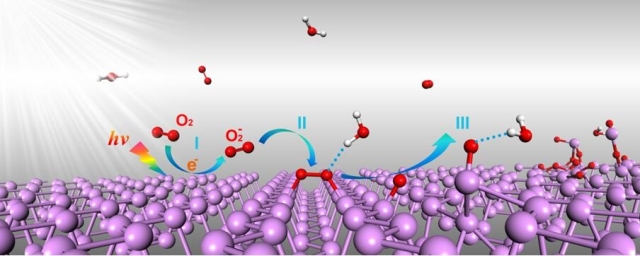

2016年9月东南大学物理系王金兰教授课题组在化学刊物《Angewandte Chemie-International Edition》(DOI: 10.1002/anie.201605168)上发表了关于磷烯降解的最新研究进展,基于原子尺度的理论计算,该成果首次从理论上给出了少数层黑磷在环境中发生降解的完整机制,即1)光照下,更具反应活性的超氧根阴离子(O2-)在黑磷表面的产生;2)O2-与表面磷原子的吸附与P=O键的形成;3)水分子作用下,黑磷表面P-P键的断裂分解。并由此提出了利用完全氧化的黑磷来作为保护层的构想,即利用完全氧化的表面的P-O-P键来固定表面P原子,达到保护黑磷的目的。王金兰教授课题组还与燕山大学实验组合作,首次报导了通过掺杂碲减缓磷烯在环境中的降解从而大幅提高其稳定性的新思路,论文发表于材料类刊物《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.201603723). 少数层黑磷在环境中发生降解机制

少数层黑磷在环境中发生降解机制

少数层黑磷在环境中发生降解机制

少数层黑磷在环境中发生降解机制2016年9月复旦大学张远波教授课题组与美国加州大学伯克利分校王枫教授课题组、中国科学技术大学陈仙辉教授课题组等课题组合作完成的关于少层黑磷能带结构演变的文章发表于《Nature Nanotechnology》(Doi:10.1038/nnano.2016.171.)。研究人员用光学手段研究了磷烯能带结构随层数的变化,首先通过测量磷烯的光学吸收谱首次确定了单层、双层及三层黑磷的带隙,发现与硅的带隙和远程通讯光子能量相匹配;其次发现其发光峰能量与吸收谱中的吸收边能量高度重合,从实验上首次证明了黑磷的直接带隙特性,且其直接带隙特徵不随层数发生变化;最后在两层及多层的黑磷中,吸收光谱中高于带隙能量的位置发现了新的共振峰,从而揭示了黑磷能带结构随层数变化的过程,并由此得出了黑磷层间相互作用的强度信息。该项实验结果揭示了磷烯随层数可调的带隙能量填补了其他二维材料的空白,覆盖了重要的光谱波段,而磷烯的直接带隙特性极大地提高了其光吸收效率,结合它本身的高载流子迁移率,使得黑磷在通讯及能源方面具有重要的潜在套用价值。

套用用途

磷烯在场效应电晶体、光电子器件、自旋电子学、气体感测器及太阳能电池等方面有着的广阔的套用前景。