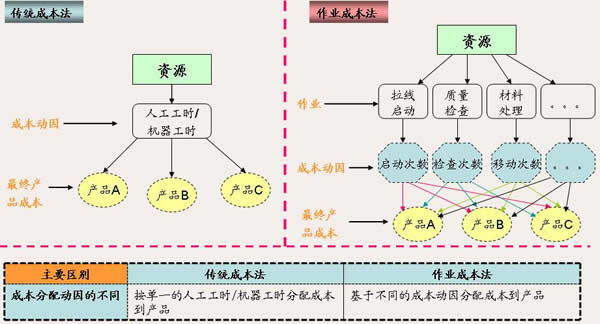

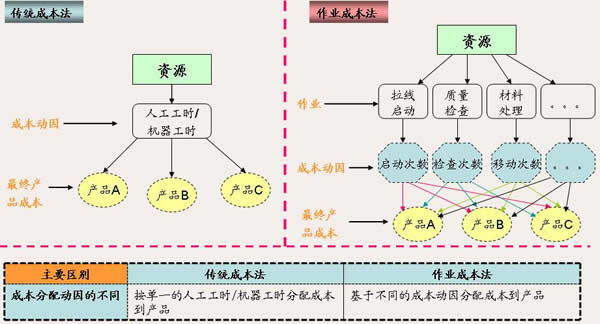

作业成本法是传统成本会计系统的一种替代方法。 作业成本法作为一种成本会计模型, 作业管理可以帮助管理人员很容易地发现价值是如何实现最大化的,企业业绩是如何被提高的。 企业或组织之所以需要实行ABC,可归纳为以下几个原因: 1. 产业竞争激烈;2. 成本扭曲问题日趋严重; 3. 传统成本会计无法提供攸关成本与管理之信息; 4. 製造费用结构改变。

基本介绍

- 中文名:成本作业法

- 外文名:Activity Based Costing

- 提出者:Eric Kohler

- 适用领域範围:成本会计系统

优点

能够辨认出最有价值的顾客、产品和渠道。

能够辨认出无利可图的顾客、产品和渠道。

能够发现组织财务业绩真正的贡献者和侵蚀者。

根据生产产量、组织结构、资源成本的变化,能够準确预测成本、利润及资源需求。

能够发现不良财务业绩的根源。

能够追蹤产生成本的作业和流程。

能够提高管理人员的成本意识,促进生产。

能够更好地促进行销组合[Marketing Mix]。

能够提高企业的议价能力。

能够更好地定位[Positioning]产品 。

由于作业成本法根据作业分摊成本,因而,服务个别顾客产生的成本很容易就能够被甄别出来。 在扣除产品成本和顾客成本之后,企业才能够得到真正的顾客利润率。 这种方法将产品成本和顾客成本分开考虑,有助于计算具体顾客的具体利润率, 从而对产品和服务进行合理的定位。

持续改善

实施ABC可能使员工了解介入的各种各样的费用。 这将有助于他们分析成本,知道哪些是可增值作业,哪些是不可增值作业。 籍此,提高生产水平,实现经济效益。 这是一个连续的改善过程就分析费用来说,减少或消灭非增值活动和达成综合效率。

作业成本法帮助企业更好地回应市场需求,提供优质的、具有价格竞争力的产品。 因为将产品收益和顾客收益分开考虑,作业成本法对高层的决策制定也极为有益。 另外,企业在实现降低成本提高效益的同时,也无需牺牲顾客利益。 许多公司还将作业成本法作为平衡计分卡[Balanced Scorecard]的基础。

这种方法还能够使企业模拟降低成本所产生的影响,进而得以确认真实作业情况下所节约的成本。 总之言之, 作业成本法是一个动态的成本会计方法,使企业达到持续改善的目的。 通过套用作业成本法,企业将产生内在的强有竞争力的成本优势,不断提升股东价值和顾客价值。

然而,实施作业成本法却不是一件轻而易举的事情, 常常需要一些以作业为基础的专门财务软体的帮助。

时间驱动

(Time-Driven Activity-Based Costing)

Robert Kaplan和Steven Anderson提出了时间驱动作业成本法(《哈佛商业评论》,2004 年11月), 这项方法的提出是为了解决大规模运用作业成本法时所遇到的一些实际困难。 运用这一加工过了作业成本法模型,管理人员只需估计每一生产环节的资源需求、产品及顾客,而无需耗费大量的时间,进行昂贵的员工生产时间调查。 因为对每一组资源、作业,时间驱动作业成本法只需考虑两个参数,因此相对简单。

这两个参数分别是:

1. 单位时间内将资源供给到生产作业中去的成本费用 (部门总间接费用开支除以部门总实际员工时间);

2. 作业单位时间估值, 即每一单项作业花费的时间是多少(由管理人员估计或观察得到)。 这种时间驱动作业成本法克服了员工调查所不可避免的技术难题: 当员工被问及各项作业的花费时间时,他们报告的各项作业时间的百分比相加之和总是100%, 管理人员应该考虑到还有时间被浪费掉了。 这种方法也支持时间恆等式,使得作业成本法模型非常接近複杂的真实作业情境。 这种方法还能够显示特别订单、顾客以及作业特徵是如何在一定时间内引起成本变化的。