在粒子物理中,Λ粒子是一类由三个夸克组成的重子。

一个上夸克、一个下夸克和一个奇夸克组成Λ;一个上夸克、一个下夸克和一个粲夸克组成Λ+c;一个上夸克、一个下夸克和一个底夸克组成Λ0b。

基本介绍

- 中文名:Λ粒子

- 外文名:Λ particle

- 所属领域:粒子物理学

- 所属类别:複合粒子⊇强子⊇重子⊇Λ粒子

- 构成:1个上夸克+1个下夸克+1个奇夸克

性质

Λ粒子于1947年的一次宇宙射线相互作用中首先被发现。该粒子理论寿命为约10s,但它实际存留了约10s。使它存留了如此长时间的未知属性后来被称为奇异性,Λ粒子的“奇异性”(strangeness)也导致了奇夸克的发现和“奇异性守恆定律”这一理论的创造。该理论指出,如果某些质量较小的粒子表现出“奇异性”,它们的半衰期便会较长(因为在重子的衰变非弱相互作用力衰变过程中奇异性必须守恆)。

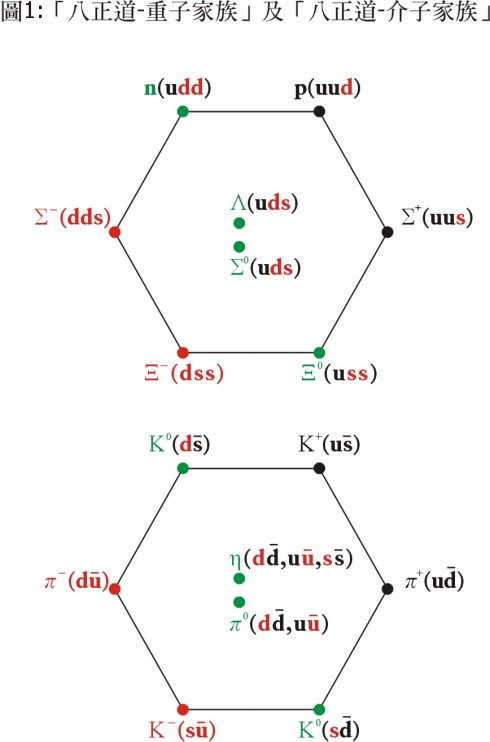

“八正道-重子家族”与“八正道-介子家族”

“八正道-重子家族”与“八正道-介子家族”粒子的定义

粒子(particle)指能够以自由状态存在的最小物质组分。最早发现的粒子是电子和质子,1932年又发现中子,确认原子由电子、质子和中子组成,它们比起原子来是更为基本的物质组分,于是称之为基本粒子。以后这类粒子发现越来越多,累计已超过几百种,且还有不断增多的趋势;此外这些粒子中有些粒子迄今的实验尚未发现其有内部结构,有些粒子实验显示具有明显的内部结构。看来这些粒子并不属于同一层次,因此基本粒子一词已成为历史,如今统称之为粒子。

粒子的分类

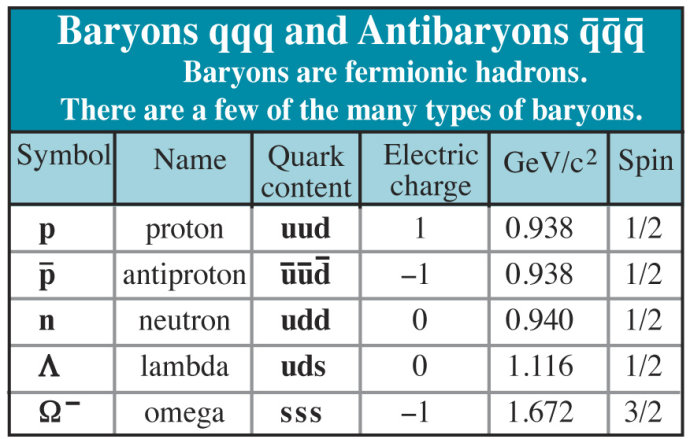

基本粒子的名称与特性

类别 | 粒子名称 | 符号 | 质量/GeV | 电荷/e | 自旋 | |

夸克 | 第一代 | 上夸克 | u | 0.3 | 2/3 | 1/2 |

下夸克 | d | 0.3 | -1/3 | 1/2 | ||

第二代 | 粲 夸克 | c | 1.5 | 2/3 | 1/2 | |

奇异夸克 | s | 0.45 | -1/3 | 1/2 | ||

第三代 | 顶夸克 | t | 176 | 2/3 | 1/2 | |

底夸克 | b | 5 | -1/3 | 1/2 | ||

轻子 | 第一代 | 电子 | e | 5.1× 10 - 4 | -1 | 1/2 |

电子中微子 | νe | 小于2 ×10 -9 | 0 | 1/2 | ||

第二代 | μ子 | μ | 0.016 | -1 | 1/2 | |

μ子中微子 | νμ | 小于2.7 ×10 -4 | 0 | 1/2 | ||

第三代 | τ子 | τ | 1.78 | -1 | 1/2 | |

τ子中微子 | ντ | 小于3.1 ×10 - 2 | 0 | 1/2 | ||

传播子 | 电磁 | 光子 | γ | 0 | 0 | 1 |

弱 | 带电中间波色子 | W± | 81 | ±1 | 1 | |

中性中间波色子 | Z | 91 | 0 | 1 | ||

强 | 胶子 | G | 0 | 0 | 1 | |

引力 | 引力子 | g | 0 | 0 | 2 | |

希格斯粒子 | H | 52~1000 | 0 | 1/2 | ||

非假想粒子分类表

所有非假想粒子 | ||||||||||||||

基本粒子 | 费米子 | 夸克类 | 上夸克 | 反上夸克 | 下夸克 | 反下夸克 | 粲夸克 | 反粲夸克 | 奇夸克 | 反奇夸克 | 顶夸克 | 反顶夸克 | 底夸克 | 反底夸克 |

轻子类 | 电子 | 正电子 | μ子 | 反μ子 | τ子 | 反τ子 | 电子中微子 | 反电子中微子 | μ子中微子 | 反μ子中微子 | τ子中微子 | 反τ子中微子 | ||

玻色子 | 规範玻色子 | 光子 | 胶子 | W玻色子 | Z玻色子 | |||||||||

複合粒子 | 强子 | 重子/核子/超子 | 质子 | 反质子 | 中子 | 反中子 | Δ粒子 | Λ粒子 | Σ粒子 | Ξ粒子 | Ω粒子 | |||

介子/夸克偶素 | π介子 | K介子 | ρ介子 | D介子 | D介子 | D介子 | ||||||||

其他 | 原子核/原子/奇异原子 | 电子偶素 | 渺子偶素 | 介子原子 | 超子原子 | 反氢 | 介子核 | 超核 | 重味超核 | 分子 | ||||

準粒子 | 声子 | 激子 | 等离子 | 电磁极化子 | 极子 | 磁振子 | ||||||||

拓展信息

粒子:能够以自由状态存在最小物质组分。最早发现的粒子是电子和质子,目前已发现的粒子累计超过几百种。粒子简介 需要说明的是,粒子并不是像中子、质子等实际存在的具体的物质, pvc粒子

而是它们的统称,是一种模型理念。就好比说“动物”,有狮子、老虎等,但并没有“动物”这种生物,所以“动物”一词是一个统称,“粒子”也一样。

粒子之间的作用

粒子之间存在着相互作用,有强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力相互作用,其中引力相互作用非常弱,可以忽略。通过这些相互作用,产生新粒子或发生粒子衰变等粒子转化现象。按照参与相互作用的性质将粒子分成以下几类:①规範粒子。即传递相互作用的媒介粒子,已发现的有传递电磁作用的光子和传递弱作用的W?、W?、Z?粒子。②轻子。不直接参与强作用可直接参与电磁作用和弱作用的粒子,已发现的有电子、μ子、τ子和相伴的电子中微子ve、μ子中微子、τ子中微子及它们的反粒子共12种。③强子。直接参与强作用,也参与电磁作用和弱作用的粒子。其中自旋为整数的强子称为介子,自旋为半整数的强子称为重子。强子的数目众多,其中大部分是通过强作用衰变的粒子,其寿命极短,是不稳定的粒子,也称为共振态。

粒子的性质

各种粒子分别有各自的内稟性质,有粒子的质量m(静质量,以能量表示)、寿命τ(平均寿命,指静止系的平均寿命)、电荷Q(以质子的电荷为单位)、自旋J(以为单位)、宇称P、同位旋I、同位旋第3分量I3、重子数B、轻子数Le、、Lr、奇异数S、粲数C 、底数d等等。

在现有实验的精度下,轻子的行为类似点粒子,没有显示出具有内部结构,而强子显示是複合粒子,具有一定的结构。按照现代粒子物理的观点,介子由一对正反夸克构成,重子由3个夸克构成,轻子和夸克属于同一层次。

基本粒子

基本粒子(elementary particles)即构成一切物质实体的基本成分;也指量子理论中有基本力的粒子。 严格地说,基本粒子是不能再分解为任何组成部分的粒子。在这一定义下,只有夸克和轻子两族基本粒子。但是,虽然质子和中子由夸克组成,这两类重子都不可能分解为它们的夸克成分,因为独立的夸克是不能存在的。所以,儘管质子和中子以及其他重子由夸克组成,它们常被看成是基本粒子。

电子的发现

直到19世纪末,原子一直被认为是物质的基本建筑砌块。后来,英国粒子物理学先驱、剑桥卡文迪什实验室的约瑟夫·约翰·汤姆逊(Joseph John Thomson,1856—1944),发现原子产生的一种辐射能够用原子自身分裂出来的带电微粒流来解释,现在知道这种带电微粒就是电子。

原子核的研究

既然电子带负电荷,而原子呈电中性,很明显,原子内部必然有另外的带正电荷的粒子,以抵消电子的负电荷。20世纪初叶,工作于曼彻斯特的纽西兰裔物理学家欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford,1871—1937)(后来继汤姆孙任卡文迪什实验室主任)证明,这一正电荷与原子的大部分质量一起,都集中在很小的中心核内。

起初人们认为,原子核是电子与荷正电的质子的混合物。到了1932年,也在卡文迪什实验室工作的詹姆斯·查特威克(James Chadwick,1891—1937)才发现了不带电的质量几乎与质子一样的中子。于是原子核被解释成由强核相互作用,或强力,维持在一起的质子和中子的集合。

那时,这三种粒子——电子、质子和中子——似乎是构成一切物质的仅有基本粒子,但宇宙射线研究和粒子加速器中高能粒子束互相轰击的实验却表明,还存在其他类型‘亚原子’粒子;不过这些‘新’粒子是不稳定的,它们将迅速‘衰变’成其他粒子簇射,以我们熟悉的电子、质子和中子告终。

重要的是应该懂得,这些新粒子根本不是存在于粒子加速器中互相轰击的粒子(如质子)的‘内部’;它们是从注入加速器的能量中,按照爱因斯坦的公式 (或者,在所讨论的情况下,更恰当的是)创造出来的。

然而,在它们的短暂寿命期间,它们是具备质量和电荷等特徵的真正粒子。这样的粒子,应该曾经在大爆炸的高能条件下大量出现。

介子的研究

物理学家不知道如何将这些粒子纳入一个圆满的物理理论,他们试图解释这些粒子之间基本力的作用方式。他们这样做时,仿效光子携有带电粒子之间的电磁力,想藉助另一类携带着力的粒子——介子。但介子又是用什幺东西製造的呢?

夸克理论

有一段时期,局面极其混乱。但1960和1970年代发展的夸克理论使局面趋于明朗。夸克理论认为,所有已知粒子可以分成两族。一族由夸克组成,能够‘感知’只在夸克之间起作用的强力,叫做强子。另一族叫做轻子,它们不能感知强力,但参与以所谓的弱力做媒介的相互作用(或称弱相互作用),比如,放射衰变(包括β衰变)过程就是弱相互作用引起的。强子既能参与强相互作用,也能感知弱力。

轻子

是名副其实的基本粒子,它们不由任何别的东西构成。典範的轻子就是电子,电子与另一种叫做中微子(严格说应是电子中微子)的轻子相伴生。当电子参与放射衰变这类过程时,总有中微子捲入。

由于一些无人知晓的原因,这一基本图像已经複製了两次,产生了三‘代’轻子。除电子本身外,还有比较重的叫做μ介子,它们除了比电子重207倍外,完全像是电子;还有一种甚至更重的粒子叫做τ粒子,它的质量接近质子的两倍。这两种重电子各有其自己的中微子,所以轻子族有六种(三对)粒子。虽然μ介子和τ粒子都能在粒子加速器中用能量製造或从宇宙线产生,但它们很快衰变,转化成电子或中微子。

强子族

强子族本身又再分为两类。由三个夸克构成的粒子叫做重子,就是我们常说的‘物质’粒子,包括质子和中子(重子和轻子都是费米子族的成员,费米子实际上是普通物质粒子的别称)。由成对的夸克构成的粒子叫做介子,它们是携带基本力的粒子,儘管还有其他的介子(这些力的载体和其他介子又称为玻色子)。

只需要两种夸克(它们的名字很怪,叫做‘上’夸克和‘下’夸克)就能解释质子和中子的结构。一个质子由通过强力维持在一起的两个上夸克和一个下夸克构成,而一个中子由通过强力维持在一起的两个下夸克和一个上夸克构成。

力本身可视为胶子的交换,而胶子本身又由夸克对组成,因而是介子。

正如轻子族複製了三代,夸克族也如此。虽然只需要两种夸克来解释质子和中子的本质,但複製的两代夸克却一代比一代重,其中一代叫做‘奇’夸克和‘粲’夸克,最重的一代叫做‘底’夸克和‘顶’夸克。和重轻子一样,这些粒子能够在高能实验中产生(因而大爆炸时必定大量存在过),但迅速衰变成它们的较轻对应物。虽然不可能分离出单个夸克,但粒子加速器实验已经提供了夸克族所有这六个成员存在的直接证据;最后一种(顶)夸克是芝加哥费密实验室的科学家于2007年找到的。

对夸克的质量和其他性质的研究表明,不可能有更多代的夸克,只能有三族夸克和三族轻子。幸而标準大爆炸模型也认为不可能存在多于三代的粒子;不然的话,极早期宇宙中额外中微子造成的压力应该驱动宇宙过快地膨胀,从而使留存下来的氦含量与极年老恆星的观测结果不符(见αβγ理论、核合成)。这是最美妙的证据之一,表明粒子物理学和宇宙学两者的标準模型对宇宙行为的描述,都同基本真理相去不远。

但是,除了大爆炸的最早片刻之外,第二和第三代粒子在宇宙的演化或其内容物的行为中基本不起作用。我们在宇宙中看到的每样东西都能用两种夸克(上和下)和两种轻子(电子和电子中微子)加以说明;确实,由于单个的夸克不能独立存在,我们看到的每样东西的行为,仍然能够用1932年就已经知道的电子、中子和质子再加上电子中微子,以及四种基本力,相当準确地予以近似说明。