陕西历史博物馆,中国第一座大型现代化国家级博物馆,首批中国“AAAA”级旅游景点,被誉为“古都明珠,华夏宝库”。位于陕西省西安市雁塔区小寨东路91号,大雁塔西北侧。馆藏文物171.795万件(组),其中,一级文物762件(组),国宝级文物18件(组),其中2件为首批禁止出国(境)展览文物,居中国博物馆前列。

陕西历史博物馆建筑的外观着意突出了盛唐风采,长安自古帝王都,历史上先后有周、秦、汉、隋、唐等十三个封建王朝在此建都,具有丰富的地上地下文物,形成了陕西独特的历史文化风貌。

陕西历史博物馆前身为民国三十三年(1944年)六月成立的“陕西省历史博物馆”,1950年改称西北历史陈列馆,1952年改称西北历史博物馆,1955年6月改称陕西省博物馆。1983年,根据周恩来总理生前指示,开始在现址筹建新馆,1986年夏破土动工,1991年6月20日正式建成开放,并定名现名。2016年,陕西历史博物馆被中国文物学会、中国建筑学会评选入“中国20世纪建筑遗产”。2017年12月,入选教育部第一批全国中小学生研学实践教育基地名单。

2008年,陕西历史博物馆被评为国家一级博物馆,2009年被确定为中央地方共建国家级重点博物馆。馆区占地 6.5万平方米。建筑面积5.56万平方米,文物库区面积8千平方米,展厅面积1.1万平方米。馆藏文物上起远古人类初始阶段使用的简单石器,下至1840年前社会生活中的各类器物,时间跨度长达一百多万年。文物不仅数量多、种类全,而且品位高、价值广。

基本介绍

- 中文名称:陕西历史博物馆

- 外文名称:Shaanxi History Museum

- 类别:历史博物馆

- 地点:陕西省西安市雁塔区小寨东路91号

- 竣工时间:1991年6月20日

- 开放时间:周二至周日全天开放

- 馆藏精品:商周青铜器,历代陶俑,汉唐金银器,唐墓壁画

- 馆藏文物数量:170余万件(组)

- 博物馆等级:国家一级博物馆

- 门票价格:免费,凭有效证件换票参观

- 建议游玩时长:2—3小时

- 适宜游玩季节:四季皆宜

- 现任馆长:强跃

- 总设计师:张锦秋

- 所属部门:中华人民共和国文化部

- 所属国家:中国

- 所属城市:陕西省西安市

发展历史

陕西历史博物馆的前身是陕西省历史博物馆。

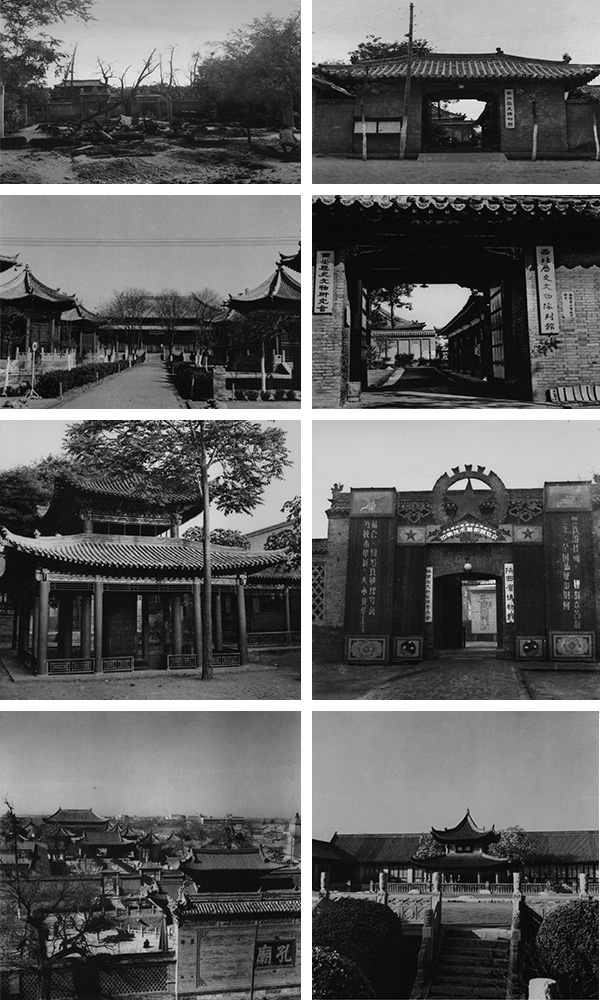

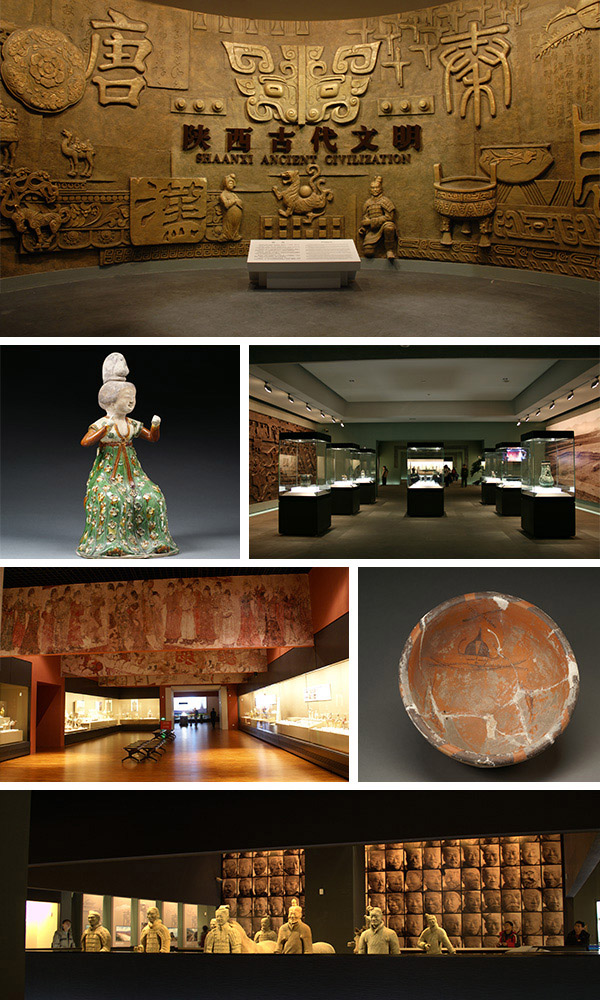

民国三十三年(1944年)6月,陕西省政府利用西安碑林、西京图书馆所藏的历史文物,西安民教馆的工艺陈列品和前考古会收藏的各种文物,成立了陕西省历史博物馆。

民国三十八年(1949年)5月20日,西安解放,陕西省历史博物馆被陕甘宁边区政府接收。

1950年5月,归属西北大区管理,改名为西北历史文物陈列馆。

1952年1月,又改称为西北历史博物馆。

1953年3月,西北历史博物馆拆除了碑林与孔庙之间的隔墙,正式把孔庙扩充为馆区。

1955年6月,由于西北大区撤销,西北历史博物馆又归属陕西省政府管理,馆名也改定为陕西省博物馆。

1963年,陕西省博物馆新建的西安石刻艺术室正式对外开放,从此,历史陈列、雕刻艺术和碑林就成为陕西省博物馆的三大常设陈列。随着陕西文物考古事业的发展,到20世纪70年代,陕西省博物馆的馆藏文物已达数十万件之多。

1973年,周恩来总理来陕西视察时,有感于陕西丰富的文物资源和已有博物馆小而简陋的状况,提出应在陕西建一座新博物馆的指示。

1983年,陕西省历史博物馆筹建,属国家“七五”计画重点建设项目。鑒于陕西在中国历史上的地位,国家和陕西省政府共同投资1.44亿人民币兴建陕西历史博物馆。陕西历史博物馆馆舍的设计由中国工程院院士、着名建筑设计师张锦秋女士担任。

1991年6月20日上午,陕西历史博物馆开馆典礼仪式在展厅前大院隆重举行,中国第一个国家级的大型现代化博物馆——陕西历史博物馆正式建成开馆,它的建成标誌着中国博物馆事业迈入了新的发展里程。《陕西地方史基本陈列》、《唐墓壁画真品展》、《昭陵文物精华展》同时对外展出。

建筑布局

陕西历史博物馆建筑的外观着意突出了盛唐风采,馆舍由馆名碑池、主馆、库区、东南角楼、西南角楼、临时陈列厅、行政用房、业务用房等一组仿唐风格建筑群组成。

陕西历史博物馆馆址在西安市小寨东路翠华路口,其优点是用地方整,四周有路,位于城市干道的交叉口,距市中心较近,交通方便;同时这里距大雁塔曲江风景旅游区仅1千米左右,在城市旅游路线上,与大小雁塔均有较好的通视线;特别因为这块地上无搬迁任务,近旁的干道有城市管网设施,便于工程上马。但其不利之处是用地略感侷促,发展余地不大,作为大型公共建筑缺少公共广场或公用绿地。根据上述场地条件及现代化博物馆的功能要求,陕历博建筑物採取了相对集中紧凑型的布局。

博物馆建筑整体充分体现了设计大师张锦秋“在技术上达到国际水平,建筑艺术上成为悠久历史和灿烂文化的象徵”的设计思想,着意突出了盛唐风采,反映出唐代博大辉煌时代的风貌。布局设计上,借鉴了中国宫殿建筑“轴线对成,主从有序,中央殿堂,四隅崇楼的特点”。整座建筑主次分明、散中有聚,突出古朴凝重的格调,营造出古代帝宫与传统园林相结合的气氛,再现出传统文化与现代科技融为一体的风範,表现了中国传统宫殿建筑“太极中央,四面八方”的空间构图特色以及千百年来早已潜入中国人空间意识中的“超以像外,得于寰中”的东方宇宙哲理。

陈列展览

综述

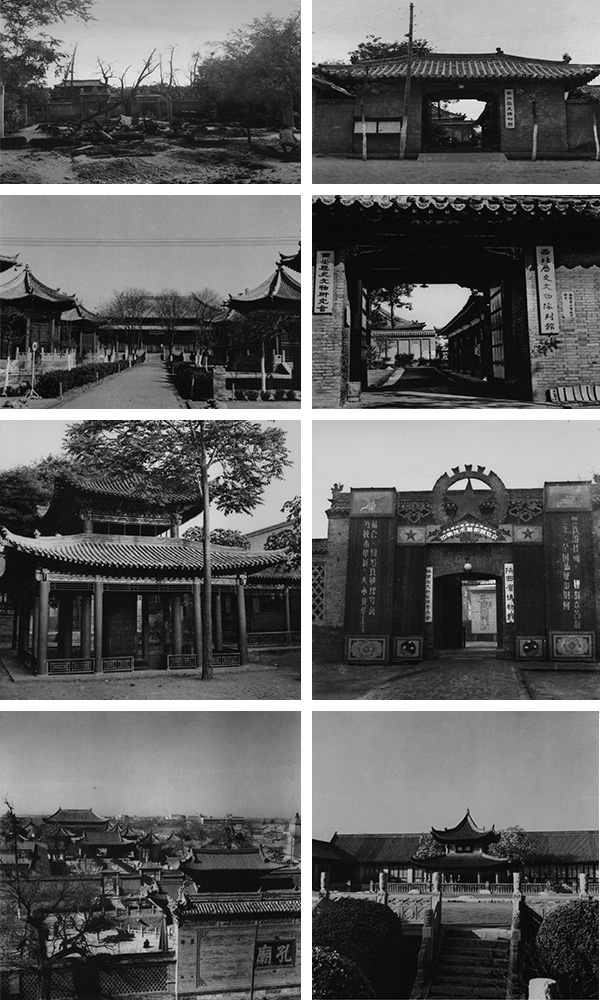

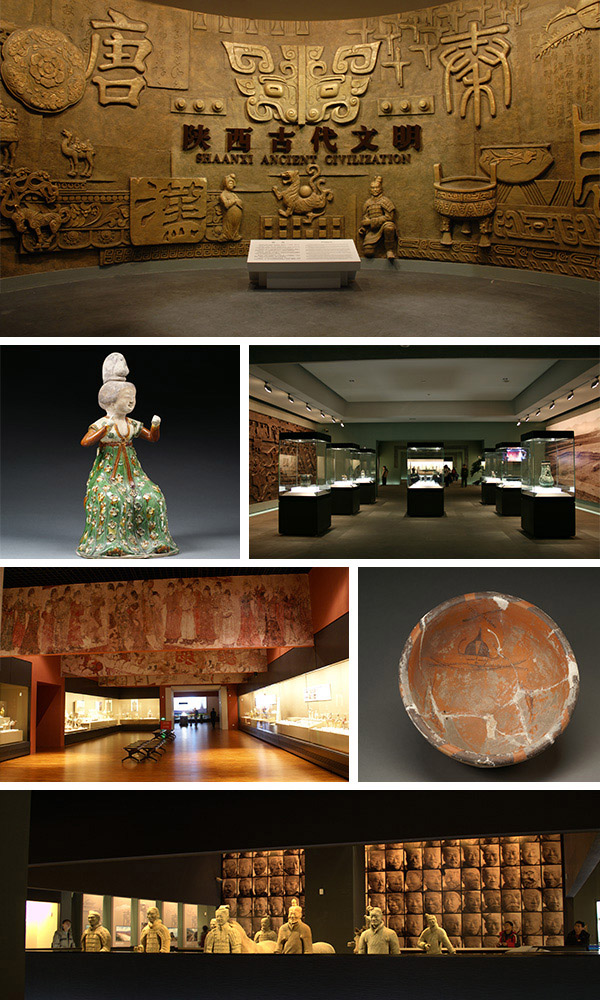

陕西历史博物馆是一座综合性历史类博物馆。开馆以来,举办了各种形式的陈列展览,从多角度、多侧面向广大观众揭示历史文物的丰富文化内涵,展现华夏民族博大精深的文明成就。

馆区占地65000平方米,建筑面积55,600平方米。文物库区面积8000平方米,展厅面积11600多平方米,展线总长2300米。整个陈列分为序言厅、基本陈列、专题展览、临时展览和已开闢为国际画廊的中央大厅等几个部分。

陕西历史博物馆基本陈列《陕西古代文明》,于2008年3月正式开放,以历史进程为线索,选取各时代的典型文物进行组合陈列,来揭示陕西地区古代社会文明发展状况。该陈列展厅面积4600平方米,共三个展室,分为七个部分(史前、周、秦、汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清),精选的2000余件珍贵文物包括:反映古代先民生活情景和艺术追求的丰富多姿的彩陶器皿,反映周人兴起与鼎盛的青铜器,反映秦扫六合统一天下气势的青铜剑、经机、兵马等,以及显示秦汉奋发崛起精神的钢建筑构件、大型瓦当,还有反映封建盛世繁荣景象的精美的唐代金银器和唐三彩等,并配以遗址模型、图表、照片等辅助展品。系统地展现了自115万年前至1840年陕西地区的古代历史。由于中国古代社会周、秦、汉、隋、唐几个盛期都是在陕西地区建都,所以该陈列以这几个时期为重点,既突出反映了陕西地区古代灿烂的文化,也反映了这几个时期中国社会经济文化发展的最高水平。

作为综合性历史博物馆,陕西历史博物馆的陈列主要分为基本陈列、专题陈列、临时陈列三部分。基本陈列为陕西古代史陈列。它以时代为序,将陕西古代史分为史前、周、秦、汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清7个部分,用约2000件文物形象、系统地展现了陕西自旧石器时代早期的蓝田人至鸦片战争一百多万年的发展过程。

专题陈列是学术性、专业性较强并围绕着某一主题而举办的不定期展览。

临时陈列是基本陈列和专题陈列的补充,具有周期短、内容丰富、常看常新的特点,同时它又是一个文化交流场所、博物馆面对社会的文化视窗。

第一展厅

第一单元——《人猿揖别》,以距今115万年前的蓝田猿人、大荔人、西安半坡、临潼姜寨等先民遗存,再现了中华民族生机勃勃的童年和文明的曙光。

《人猿揖别》

《人猿揖别》第二单元——《凤鸣岐山》,以陕西作为西周王都拥有的丰富遗蹟、遗物,展示了中国早期国家的政治制度、经济形态尤其是伦理精神以及青铜铸造技术。

《凤鸣岐山》

《凤鸣岐山》第三单元——《东方帝国》,重点展示以兵马俑为代表的秦文物,以磅礴的气势和鲜明的军事特徵,表现了秦帝国垂範后世的制度文明,以及积极进取、一统河山的时代精神。 《东方帝国》

《东方帝国》

《东方帝国》

《东方帝国》第二展馆

第四单元——《大汉雄风》,以汉都长安、汉家陵阙和典型汉代文物如汉金饼、西汉“皇后之玺”玉印、西汉鎏金银竹节铜熏炉、西汉彩绘雁鱼铜灯、西汉彩绘陶钟、汉酱釉绿彩云纹陶奁、西汉彩绘骑兵俑、西汉上林铜鑒等,展示了中国古代社会发展的第一个高峰——汉代繁荣的经济、文化、对外开放与交往,彰显其开放进取、开拓强盛的时代风貌。 《大汉雄风》

《大汉雄风》

《大汉雄风》

《大汉雄风》第五单元——《冲突融合》,以陕西丰富精美的农业民族与草原民族的文化遗存及宗教文物,如汉金怪兽、晋“晋归义羌王”金印、西魏独孤信多面体煤精组印、十六国灵华紫阁服乘金错泥筩、北魏彩绘骑马吹号角俑、南北朝彩绘持盾胡人武士俑、北魏鎏金佛菩萨三尊铜像等,表现了民族大融合、佛教东渐以及文化艺术的繁荣与特徵。 《冲突融合》

《冲突融合》

《冲突融合》

《冲突融合》第三展馆

第六单元——《盛唐气象》,通过隋唐时代典型遗存,展示了中国古代最鼎盛时期的文化风貌,当时世界上最为繁华的国际大都会长安,和沟通东西方交流的丝绸之路,以及隋唐文化兼收并蓄、创新发展而达到的前所未有的高度。 《盛唐气象》

《盛唐气象》

《盛唐气象》

《盛唐气象》第七单元——《告别帝都》,展示了唐以后,作为西部重镇和西北区域中心的陕西,依然独具魅力的文化创造和精神传承。 《告别帝都》

《告别帝都》

《告别帝都》

《告别帝都》唐代壁画珍品馆

唐墓壁画是陕西历史博物馆独具特色的珍贵藏品,共有20多座唐墓的壁画精品近600幅,达1000多平方米。 唐代壁画珍品展

唐代壁画珍品展

唐代壁画珍品展

唐代壁画珍品展其中5件(组)18幅被国家定为国宝级,69件(组)82幅被定为一级品。唐墓壁画以风格独特的建筑、简约传神的人物、特色鲜明的器物、简洁明快的山水等,描绘了当时的仪礼规範、生活习俗、服饰特色、娱乐方式与建筑风格,是研究唐代社会生活尤其是贵族生活和精神追求的重要形象资料。

唐代壁画珍品馆是陕西省政府确定的文物旅游方面的重点项目,位于陕西历史博物馆东展馆地下一层,总投资7300多万元(其中陕西省政府补助资金为1800万元人民币,义大利政府软贷款400余万欧元和赠款100万欧元),建筑面积4200平方米,其中展厅面积3400平方米,展线总长约800米。

上展包括章怀太子墓客使图、马球图、狩猎出行图,懿德太子墓阙楼图、仪仗图,永泰公主墓宫女图在内的壁画珍品97幅;以及辅助文物18件组,其中有些是上展壁画墓出土,有些则与画面内容有关。为了便于观众比较唐墓壁画和唐代传世绘画,还专门选出唐代前后的传世名画複製品作为辅助展品。

大唐遗宝展

1970年10月,西安南郊的何家村、唐长安城兴化坊所在地,基建施工时窖藏出土了两个陶瓮和一个提梁罐,1000多件深埋地下上千年的金银器、玉器、贵重药物、中外钱币、铜器展露“真容”。 大唐遗宝展

大唐遗宝展

大唐遗宝展

大唐遗宝展唐代是中国古代最强盛的时代,而金银器、玉器又是唐代工艺美术的代表,盛唐时期的何家村窖藏可称得上“皇冠上的明珠”,也有专家称其为“何家村遗宝”、“大唐遗宝”,它与西方着名的考古发现“阿姆河遗宝”相对应,成为20世纪中国重大考古发现。

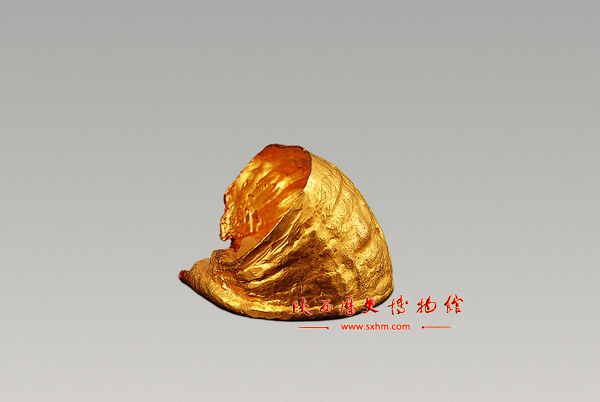

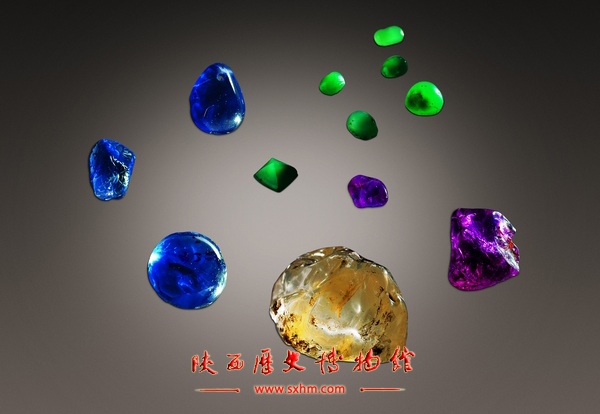

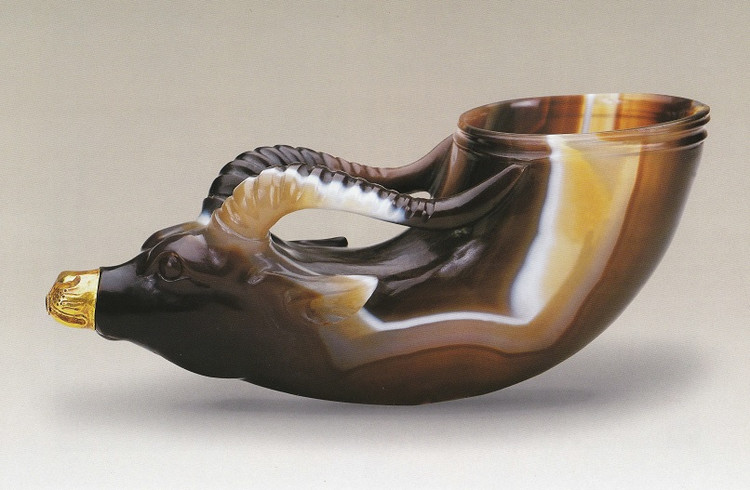

“大唐遗宝——何家村窖藏出土文物展”在陕西历史博物馆西厅已展陈6年,接待了来自世界各地的260万游客。珍品展示区是展览最重要的部分,展示何家村出土玉器、宝石等器物30余件组,包括陕西历史博物馆的“镇馆之宝”兽首玛瑙杯;同时还展出了窖藏出土金、银、铜币466枚,时代上迄战国,下至唐代。还有日本银币、波斯萨珊银币和东罗马金币,时代跨度千余年。

据陈列人员介绍,这些出土文物价值估算为3830万钱,相当于150万男丁一年向唐政府缴纳的租粟。

马文化展

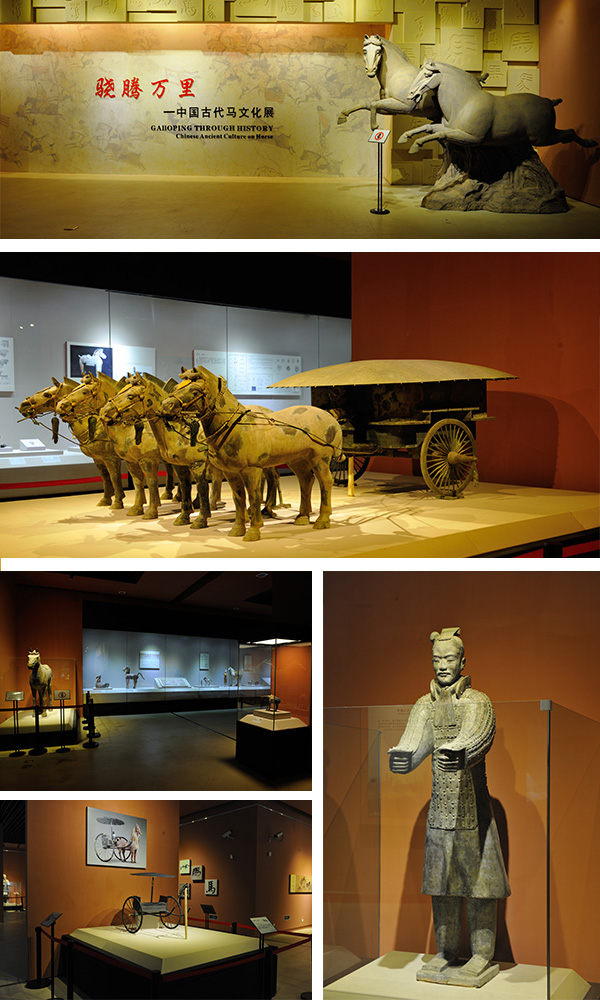

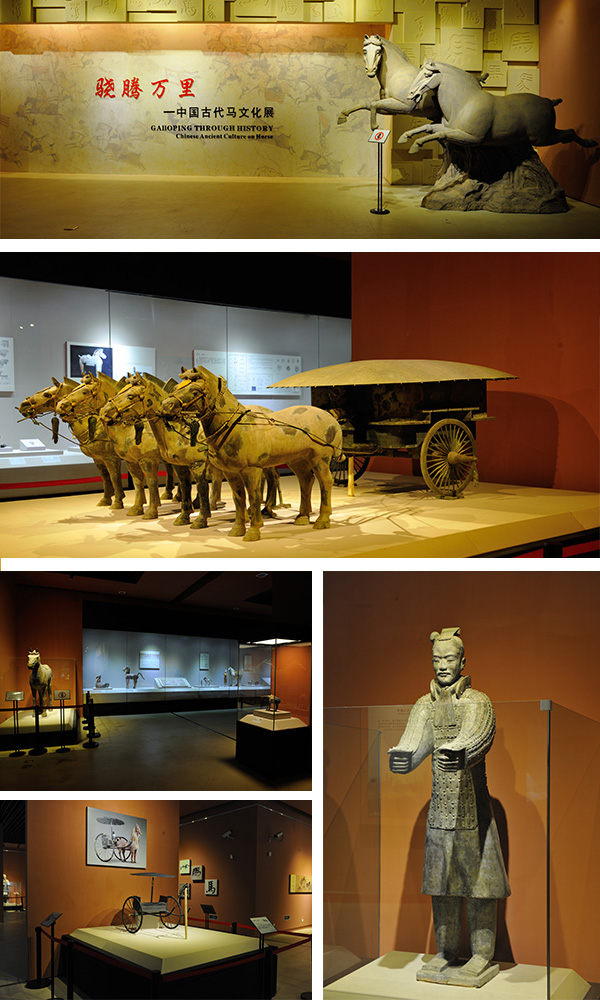

陕西历史博物馆每年还推出6—7个大型临时展览,如《骁腾万里——中国古代马文化展》。 中国古代马文化展

中国古代马文化展

中国古代马文化展

中国古代马文化展展览由陕西历史博物馆主办,新疆博物馆和甘肃博物馆、山西博物院、青海省博物馆等全国14家文博单位共同协办,挑选了最具各地特色关于马的文物精品。

该展汇集历代有关马的文物精品150余件,有陕西历史博物馆的秦鞍马、唐三彩鞍马、新疆维吾尔自治区博物馆的唐彩绘泥鞍马、青海省湟中县博物馆的北朝胡僧骑马俑、甘泉县博物馆的商代青铜马、富平县文庙博物馆的唐代马术俑等,通过“马的驯养”、“马与交通”、“马与战争”、“马与娱乐”、“马与艺术”等五个单元,让观众真实地了解马在古代的生产、生活、交通、运输、军事、文化等方面所起的作用,从不同的角度展示中国古代马文化的方方面面。

文保修复展

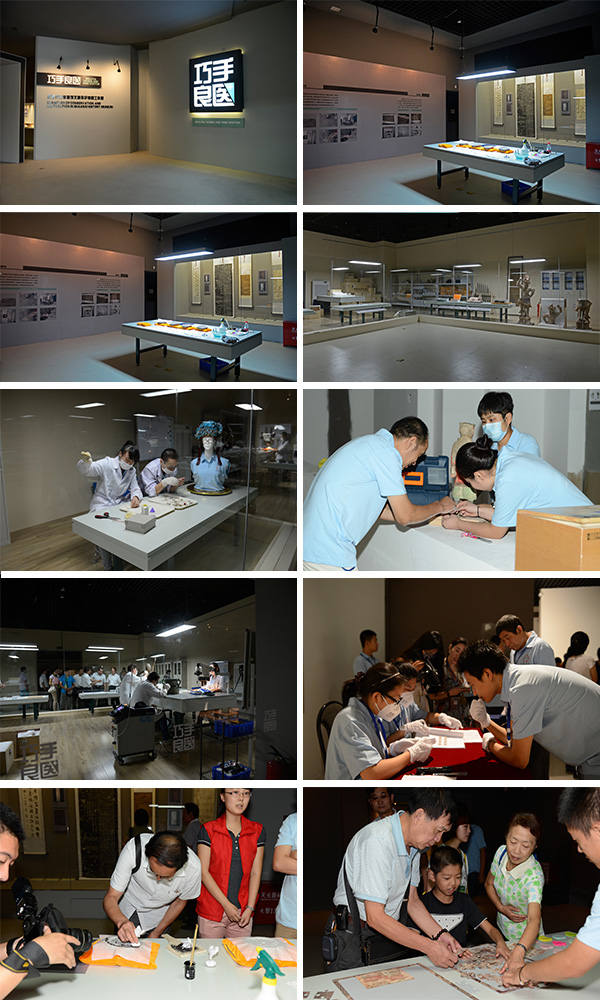

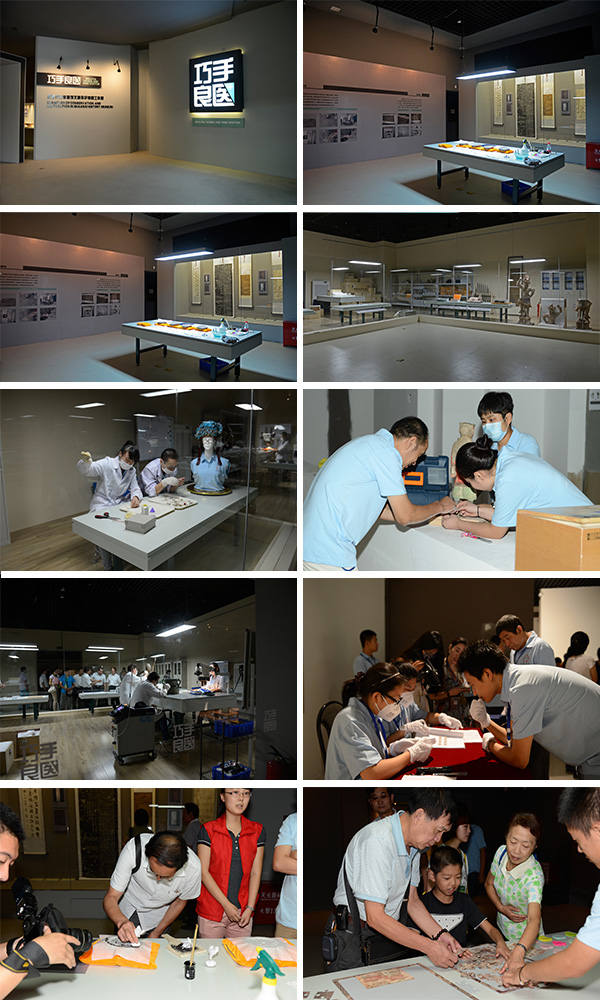

《巧手良医——陕西历史博物馆文物保护修复工作展》,是以文物保护修复工作为主题的专题性展览,主要展示多年来在文物保护修复工作方面的举措,展示文物保护修复的理念、方法和技术。 陕西历史博物馆文物保护修复工作展

陕西历史博物馆文物保护修复工作展

陕西历史博物馆文物保护修复工作展

陕西历史博物馆文物保护修复工作展一直以来博物馆的展览多以文物展览为主,虽也有徵集文物展、考古发掘文物展等博物馆或文博行业业务相关工作展,但仍是以文物为主体。事实上,文物保护是博物馆的一项重要职能,也是博物馆最核心的业务工作。随着文物保护事业的发展,社会对文物保护的关注也不断加大,为了更好的向社会介绍文物保护工作,展示各类材质文物保存、收藏、保护的複杂性,揭示文物保护技术的内涵和面临的挑战,陕西历史博物馆筹办了《巧手良医――陕西历史博物馆文物保护修复工作展》。

展览内容和形式都有别于其他传统的展览,其特殊性可以用“三三一”来概括,即三个参观阶段、三个展览部分来体现一个主题。三个阶段为实验室观摩、上展过程体验、展览公开参观。三个部分分为文物修复工艺、文物科学认知、预防性保护三个主题单元。一个主题即是体现文物保护工作不神秘,它和人人有关,每个人的行为都会影响到文物保护。

该展览首次启动于2013年8月20日,分为三个阶段,其中实验室观摩阶段已于2013年8月1日启动,上展过程体验阶段已于2013年8月9日启动。8月20日为展厅展览阶段正式启动,面向公众开放。

馆藏文物

陕西历史博物馆馆藏文物171.795万件(组),以数量多、种类全、品位高而享有盛誉。1996年,国家文物局组织的专家组对陕西历史博物馆文物进行评鉴、定级,共有762件(组)文物评定为一级文物。

青铜器

已登录注册3900多件。藏品时代上起商周,下止秦汉。种类有礼器、乐器、兵器、车马器、生活用品和生产工具。其中最为典型的商周青铜器,许多器物(如多友鼎、师献鼎等)上铸有史料价值很高的铭文。造型较为典型的有先周凤柱斝、西周牛尊、它盉、战国鸟盖瓠壶和汉彩绘雁鱼灯等。

唐代壁画

收藏400多幅,画面面积1000多平方米。是1952年至1989年先后从陕西关中25座唐墓里揭取的。墓主均系唐代三品以上的皇亲国戚和朝廷重臣。画面内容有四神、仪卫、建筑、狩猎、生活及唐与四邻的友好来往等。

历代陶俑

已注册2000多件。藏品时代包括秦、汉、北朝、隋、唐和宋、元、明、清。质地有陶、彩绘陶、釉陶和三彩。艺术形象有文武官员、甲士侍卫、男僕女侍、西域胡人,以及天王、镇墓兽和马、骆驼等各种动物。

由于得天独厚的优势,陕西历史博物馆所藏古代陶俑种类多、数量大、等级高,而且产生演变的序列完整,在中国博物馆极为少见,尤其是天真古拙的汉代陶俑和雍容大度的唐代陶俑最为着名。

历代陶瓷

已注册5000多件。有史前仰韶文化彩陶、西周原始青瓷、汉代釉陶、唐三彩、古玻璃、琉璃、唐秘色瓷和宋耀窑青瓷等。器物种类包括生活用品、文具和殉葬明器等。

历代建材

已注册1000多件。藏品时代上起两周秦汉,下至唐宋明清。器物种类有陶製的瓦、瓦当、砖、昭尾、水道和石刻建材,以及金属建筑构件。

金银玉器

包括湮金望银的铜器。已注册2000多件。其中如西周玉制礼器、春秋秦公大墓出土的金啄木鸟、西汉皇后玉玺、金银竹节铜熏炉和1970年西安何家村唐代窖藏出土的镶金兽首玛瑙杯、八棱乐伎金杯、鎏金舞马衔杯纹银壶、赤金走龙等,均属举世罕见的精品。

历代货币

已注册1万多件。未清理造册(即不包括在总藏品数之内)的尚有5万多枚和近7千公斤。种类繁多,有西周贝币、战国刀币、秦半两、西汉金、王五株、王莽时的各种货币、唐金银币以及稀有的古代外币。

此外,陕西历史博物馆还收藏有字画、版本、经卷、织物、骨器、木器、漆器、铁器、石器、印章、封泥,以及近现代文物和民俗民族等文物。

精品文物

新石器时代·人面鱼纹盆 新石器时代·人面鱼纹盆 |  新石器时代·刻划符号 新石器时代·刻划符号 |  新石器时代·红陶尖底瓶 新石器时代·红陶尖底瓶 |

高16.5厘米,口径39.8厘米。特製的葬具,仰韶彩陶文化代表器物。 | 刻划符号远早于甲骨文,是汉字的雏形,对研究汉字起源研究意义重大。 | 高41厘米,口径5.8厘米,是物理学重心原理和定倾中心法则最早运用。 |

商·蛇首匕 商·蛇首匕 |  西周·列鼎列簋 西周·列鼎列簋 |  西周·原始瓷罐 西周·原始瓷罐 |

长36厘米,器首蛇头形,匕身起脊,两面刃,锋端圆形,是青铜匕中的珍品。 | 周公在西周首都镐京制礼作乐,影响华夏三千余年,列鼎列簋就是周礼重要的表现形式。 | 陶器向瓷器过渡阶段的器物,在陶瓷发展史上有着重要的地位。 |

西周·它盘 西周·它盘 |  西周·日己觥 西周·日己觥 |  西周·日己方彝 西周·日己方彝 |

通高14.1厘米,口径40.4厘米,腹深6.8厘米,重8.3公斤。盘腹刻“它”字族徽。 | 通高32厘米,通长33.5厘米,腹深12厘米。器、盖同铭各18字。 | 通高38.5厘米,重12.8公斤。以饕餮纹为主题纹饰,华美富丽,雄伟端庄。 |

战国·鸟盖瓠壶 战国·鸟盖瓠壶 |  秦·彩绘跪射俑 秦·彩绘跪射俑 |  秦·杜虎符 秦·杜虎符 |

通高32.6厘米,口径6厘米,圈足径8.8厘米,最大腹围39.7厘米。 | 秦始皇陵出土,俑面、颈部均为黄绿色,具有相当高的考古价值。 | 长9.5厘米,高4.4厘米,厚0.7厘米。虎作行走状,昂首,尾蜷曲。 |

西汉·鎏金铜蚕 西汉·鎏金铜蚕 |  西汉·金饼 西汉·金饼 |  西汉·马蹄金 西汉·马蹄金 |

高5.6厘米,腹围1.9厘米。是长安为起点的“丝绸之路”明证。 | 共出土三百多枚,直径5.6厘米—6.5厘米,总重约54.5公斤,纯度达95%。 | 重250克,值万钱,用于帝王赏赐、聘礼及大额交易和域外交往。 |

西汉·金五铢 西汉·金五铢 |  西汉·雁鱼铜灯 西汉·雁鱼铜灯 |  西汉·透光镜 西汉·透光镜 |

钱径2.6厘米,重9克,含金量95%,是方孔圆钱中最早的黄金铸币。 | 通高54厘米,长33厘米,宽17厘米。构思精巧别致,是汉代灯具中的杰作。 | 西汉后,铜镜铸造虽长盛不衰,但透光镜却成绝响,故十分珍贵。 |

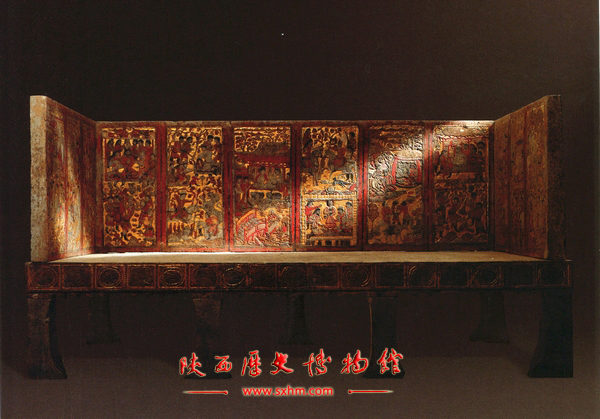

西魏·独孤信多面体煤精组印 西魏·独孤信多面体煤精组印 |  北周·安伽墓石榻 北周·安伽墓石榻 |  隋·绿琉璃瓶 隋·绿琉璃瓶 |

高4.5厘米,宽4.35厘米。是西魏八柱国之一独孤信的印章。 | 安伽墓是中国境内最早的粟特贵族墓,也是唯一一座“萨保”墓葬。 | 高8.4厘米,球形,绿色透明。出土于西安东郊长乐路隋舍利墓。 |

唐·五瓣葵口浅凹底秘色瓷盘 唐·五瓣葵口浅凹底秘色瓷盘 |  唐·宝石 唐·宝石 |  唐·素麵金盒 唐·素麵金盒 |

法门寺出土,释疑了何为“秘色瓷”,是中国瓷器史上的重大发现。 | 西安何家村窖藏出土,存放于提梁银罐中,有黄宝石、蓝宝石、绿玉髓等。 | 圆形,素麵,通体光洁,以子母口扣合,是唐代黄金加工工艺水平的代表。 |

唐·赤金盆 唐·赤金盆 |  唐·金筐宝钿团花纹金杯 唐·金筐宝钿团花纹金杯 |  唐·摩羯纹金杯 唐·摩羯纹金杯 |

高6.5厘米,口径28.9厘米,重2075克。现存时代最早、分量最重的金盆。 | 海内孤品。高5.9厘米、口径6.8厘米、重239克,溢彩流光,绚烂华丽。 | 高3.5厘米,长径13.1厘米,重174克。以摩羯戏珠为主题纹饰。 |

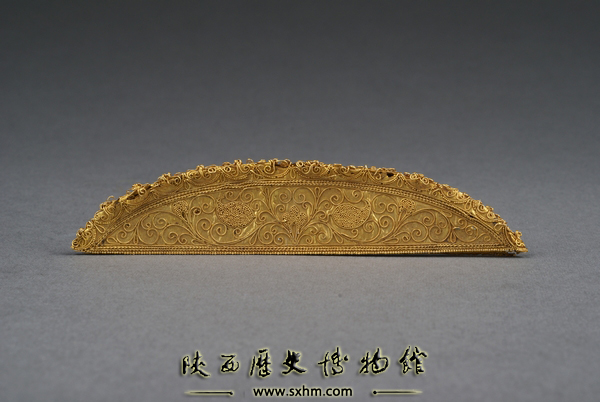

唐·赤金走龙 唐·赤金走龙 |  唐·金梳背 唐·金梳背 |  唐·双狮纹金铛 唐·双狮纹金铛 |

高2.1—2.7厘米,长4.1—4.3厘米。是古时道教投龙仪式中所用的法器。 | 长7.9厘米,高1.5厘米,厚0.34厘米。由两层金片剪裁合併成型,为装饰用梳。 | 高3.4厘米,口径9.2厘米。单柄叶芽形,下有三兽足,整体构图协调华美。 |

唐·金开元 唐·金开元 |  唐·素麵金铫 唐·素麵金铫 |  唐·伎乐纹八棱金杯 唐·伎乐纹八棱金杯 |

金开元并不流通,主要为皇室贵族游戏、压胜,或皇帝赏赐臣属之用。 | 流、柄与器身浑为一体,用一整片厚约0.1—0.2厘米的金片捶打而成。 | 高6.4厘米,口径7.2厘米。侈口,尖唇,八棱形杯体,束腰,器体厚重。 |

唐·鎏金飞狮宝相花纹银盒 唐·鎏金飞狮宝相花纹银盒 |  唐·鎏金石榴花纹银盒 唐·鎏金石榴花纹银盒 |  唐·鎏金熊纹六曲银盘 唐·鎏金熊纹六曲银盘 |

高5.6厘米,口径12.9厘米,壁厚0.13厘米。银质鎏金,煜煜夺目。 | 高6.6厘米,口径12.8厘米,壁厚0.12厘米,重414克,工艺高超。 | 高1厘米,口径13.4厘米,重140克。六曲形锤揲製成,盘底装饰熊纹饰。 |

唐·鎏金双狮纹银碗 唐·鎏金双狮纹银碗 |  唐·孔雀纹银方盒 唐·孔雀纹银方盒 |  唐·鎏金双狐纹双桃形银盘 唐·鎏金双狐纹双桃形银盘 |

高3.7厘米,口径12.6厘米,製作精巧,是中西艺术融汇的精美之作。 | 高10厘米,边长11.8厘米,银质鎏金,正方形,是唐代金银器精工细作的代表。 | 高19厘米,最大径22.5厘米。造型到纹饰深受波斯萨珊艺术风格影响。 |

唐·葡萄花鸟纹银香囊 唐·葡萄花鸟纹银香囊 |  唐·仰莲瓣座银罐 唐·仰莲瓣座银罐 |  唐·鎏金飞廉纹六曲银盘 唐·鎏金飞廉纹六曲银盘 |

外径4.6厘米,金香盂直径2.8厘米,链长7.5厘米。历经千年仍然玲珑剔透。 | 高9.6厘米,口径3厘米。重172克。捶揲成型,通体涂金。 | 高1.4厘米,宽15.3厘米。六曲葵花形,盘心处剔刻飞廉,纹饰独特。 |

唐·鎏金菱纹银锁 唐·鎏金菱纹银锁 |  唐·鎏金龟纹桃形银盘 唐·鎏金龟纹桃形银盘 |  唐·鎏金团花纹六曲银盒 唐·鎏金团花纹六曲银盒 |

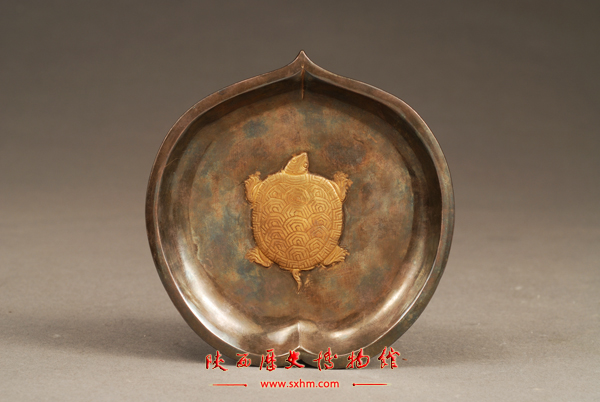

西安何家村窖藏出土,共17件,最大的长19厘米,最小的长10厘米。 | 高0.9厘米,口径12.3厘米,重146.5克。桃龟寓意消灾辟邪、长生不老。 | 高4.7厘米,直径11.4厘米。壁厚0.1—0.21厘米。重290克。 |

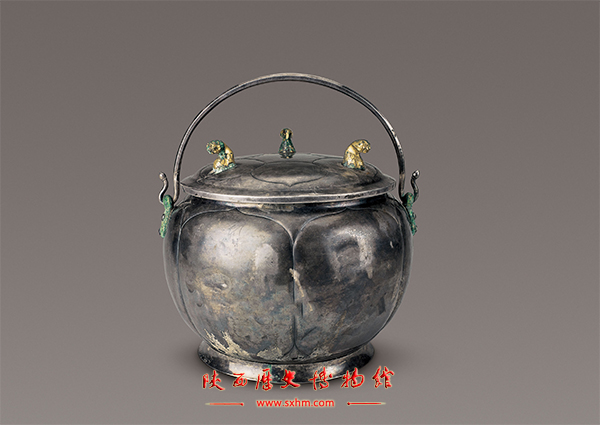

唐·鎏金伎乐纹八棱银杯 唐·鎏金伎乐纹八棱银杯 |  唐·仕女狩猎纹银杯 唐·仕女狩猎纹银杯 |  唐·莲瓣纹提梁银罐 唐·莲瓣纹提梁银罐 |

高6.7厘米,口径6.9—7.4厘米,足径4.4厘米。重285克。 | 高5.4厘米,口径9.2厘米,足径4.2厘米,圈足高1.3厘米。重209克。 | 高25.2厘米,口径16.8厘米。盖面饰六瓣莲花纹,上有等距虎爪形三足。 |

唐·素麵长柄三足银铛 唐·素麵长柄三足银铛 |  唐·小簇花纹银盖碗 唐·小簇花纹银盖碗 |  唐·鎏金鸿雁纹银匜 唐·鎏金鸿雁纹银匜 |

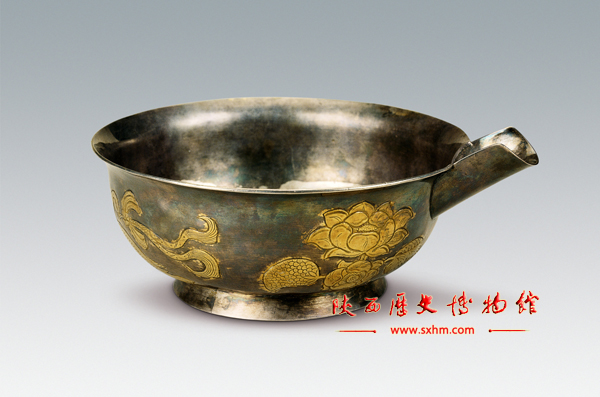

通长28.5厘米,柄长19.1厘米,口径10.5厘米,重519克。 | 高11.7厘米,口径21厘米、盖捉手径12.8厘米,重1220克。 | 高8.4厘米,口径20.2厘米。器体厚实,造型饱满庄重,是唐代金银器精品。 |

唐·素麵提梁银罐 唐·素麵提梁银罐 |  唐·狩猎纹高足银杯 唐·狩猎纹高足银杯 |  唐·忍冬纹银熏炉 唐·忍冬纹银熏炉 |

通体捶揲製作。根据罐内留锈迹及残物判断,是盛放货币的储物盒。 | 共2件,一件口径4.8厘米,高6.3厘米;一件口径5.5厘米,高8.2厘米。 | 整体造型舒展大方,风格凝重典雅,是一件观赏性很强的室内摆设用具。 |

唐·白玛瑙带跨 唐·白玛瑙带跨 |  唐·九环白玉蹀躞带 唐·九环白玉蹀躞带 |  唐·狮纹白玉带銙 唐·狮纹白玉带銙 |

带跨背面都没有钻孔,不能悬挂蹀躞带,推测可能是一件半成品。 | 带饰总计25件套,除带扣外,每个构件上还附有金钉和鞓,为实用品。 | 蹍琢狮子纹饰,设计别具匠心,狮子或俯卧或行走,形态各异,栩栩如生。 |

唐·水晶八曲长杯 唐·水晶八曲长杯 |  唐·白玉忍冬纹八曲长杯 唐·白玉忍冬纹八曲长杯 |  唐·素麵玛瑙长杯 唐·素麵玛瑙长杯 |

通高2.9厘米,口径长9.5厘米,壁厚0.1厘米,圈足径长4.8厘米。 | 通高3.8厘米,口径10.1厘米。八曲长椭形,深腹,下附亚腰形矮圈足。 | 长径115厘米,短径72厘米,高46厘米。长椭圆形,中部下凹,圜底。 |

唐·海兽葡萄镜 唐·海兽葡萄镜 |  唐·四鸾衔绶金银平脱镜 唐·四鸾衔绶金银平脱镜 |  唐·鎏金铜铺首 唐·鎏金铜铺首 |

中西方艺术风格融汇的典型器物,被誉为“凝结欧亚大陆文明之镜”。 | 直径22厘米,金光银辉,华丽夺目,是唐代平脱镜中最精緻、最完整的一面。 | 直径26.5厘米,环径20.6厘米。通体鎏金,圆形片状。大明宫遗址出土。 |

唐·三彩天王俑 唐·三彩天王俑 |  唐·三彩女立俑 唐·三彩女立俑 |  唐·三彩三花马 唐·三彩三花马 |

依照天神形象塑造,通过高矮强弱鲜明对比,表达正义必胜的主题。 | 面庞丰润,站姿优雅,体现唐代女性柔美、端庄、矜持、风雅和高贵。 | 用“三花”来装饰马,是唐代宫廷和贵族流行的时尚,也是良马和等级的体现。 |

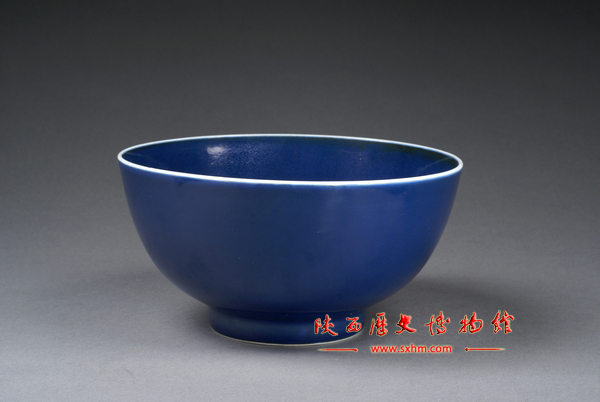

宋·螺盏托 宋·螺盏托 |  明·祭红碗 明·祭红碗 |  明·祭蓝碗 明·祭蓝碗 |

由可分离的螺盏与盏托两部分组成,两部分均用天然螺壳製成。 | 古人配製祭红常加入珊瑚、玛瑙甚至黄金,但烧成率很低,故价值极高。 | “祭蓝”又称“霁蓝”,器物色泽深沉,釉面不流不裂,色调浓淡均匀。 |

国宝文物

1996年,国家文物局组织的专家组对陕西历史博物馆文物进行评鉴、定级,共有762件(组)文物评定为一级文物,其中十八件(组)被评定为国宝级,居中国博物馆前列。这批国宝文物涵盖了古代壁画、金银器、青铜器、陶瓷器、玉器等各大类别,并以其珍贵而独有的历史、科学、艺术价值而斐声海内外。

| 镶金兽首玛瑙杯 唐代,国之重宝,海内孤品,中国首批禁止出国(境)展览文物,陕西历史博物馆镇馆之宝。 酒器,长15.5厘米,口径5.9厘米。镶金兽首玛瑙杯选材精良,巧妙利用玉料的俏色纹理雕琢而成。杯体为角状兽首形,兽双角为杯柄。嘴部镶金帽,眼、耳、鼻皆刻划细微精确。从选材、设计到工艺,都可称为唐代玉雕艺术的精品,是迄今发现唐代唯一一件俏色玉雕,是唐代玉器做工最精湛的一件,也是唐代中外文化交流的产物。 |

| 旟鼎 西周,国宝级文物。 铸于周康王时期,造型敦厚雄伟,纹饰庄重神奇。通高77厘米,口径56.5厘米。立耳,深腹,平沿方唇,三柱足。口沿下饰浮雕状饕餮纹,地衬细雷纹。三足根部饰大饕餮面。双耳外侧各饰一条曲体上缘的夔龙。腹外壁及底部厚积烟迹,显系长期使用所致。腹内壁铸有铭文28字。旟鼎承袭商代圆鼎风格,造型厚重庄严,纹饰十分精美,所刻铭文是研究周初土地制度的重要史料,具有珍贵的历史及艺术价值,加之铸刻时代明确,被公认为周康王时的标準器,是一尊着名的西周时期的国宝。 |

| 五祀卫鼎 西周,国宝级文物。 通高36.5厘米,口径34.3厘米,腹深19.5厘米,重11.5公斤。双立耳,三柱足,平沿外折,下腹向外倾垂,口沿下饰以细雷纹填地的变形兽体纹腹内壁铸铭文19行207字,记录了一场卫和邦君厉之间因为土地补偿而引起的违约案件,对研究西周时期法律有重要作用。鼎内的铭文反映出西周中期,部分土地实际上已属私有,但土地转让仍需通过王朝众臣,说明贵族对土地的处分已得到制度上的默认。五祀卫鼎是研究西周中期社会经济和土地制度的第一手资料,对史学界和法学家都具有极高的科学价值。 |

| 多友鼎 西周,国宝级文物。 通高51.5厘米,耳高10厘米,宽11.6厘米,厚3厘米,腹径50厘米、深31厘米,口沿外折2厘米,重35千克。铸于周厉王时期。腹内壁铸铭文二十二行,二百七十九字,记载了西周反击猃狁侵犯的一场战争,是重要的上古文献,对于研究匈奴史及当时社会的政治、经济、军事和民族关係,有着重要的科学价值。铭文结构凝练,字迹秀丽,是中国书法艺术史中的重要篇章。 |

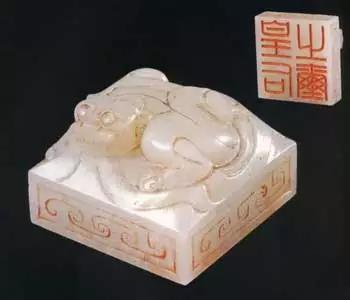

| 皇后之玺 西汉,国宝级文物。 高2厘米,边长2.8厘米,重33克。和田羊脂白玉雕制,玉色纯净无瑕,晶莹润泽,玉质坚硬緻密,无任何受沁现象。玺体正方形,钮为高浮雕匐伏之螭虎,形象兇猛,体态矫健,隆鼻方唇,双耳后耸,尾藏于云纹之中,腹下钻孔以便穿绶系带。玺台侧面呈平齐长方形,琢出长方形阴线框,雕琢4个互相颠倒并勾连的捲云纹,每个云纹均以双阴竖线与框线相连。玺面阴刻篆书“皇后之玺”,结构严谨大方。此印形制与印文与汉制相合,为汉皇后吕雉之物,是汉代皇后玺的唯一实物资料,弥足珍贵。 |

| 鎏金银竹节熏炉 西汉,国宝级文物。 通高58厘米,口径9厘米,底径13.3厘米,重2.57公斤。高柄竹节豆形,盖如博山,通体鎏金鋈银,圈足底盘透雕两蟠龙,均以头承托盘腹,盘腹下部有十组三角形,内雕饰蟠龙纹,龙首回顾,龙身从波涛中腾出,线条流畅,造型奇妙。炉口外侧刻铭文一周135字。熏炉原为未央宫之物,后来被赏赐给汉武帝姊阳信长公主家。中国古代香炉,以汉晋间流行的博山炉最为精美,而此炉又为所见博山炉中最精美者,是古代罕见的艺术品。 |

| 鎏金舞马衔杯纹银壶 唐代,国宝级文物,中国首批禁止出国(境)展览文物。 高14.8厘米,口径2.3厘米。造型採用北方游牧民族皮囊形状,壶身扁圆,一端开有竖筒状小口,上置覆莲瓣式壶盖,壶顶壶柄以银链相连,骑猎、常用皆宜,独具匠心,银壶两侧採用凸纹工艺各塑造一匹奋首鼓尾、跃然起舞的骏马。《明皇杂录》载,唐玄宗在宫中驯养舞马四百,每年八月初玄宗生日时,舞马身披锦绣,按着“倾杯乐”的节拍,跳舞祝寿,高潮时,跃上三层高的板床旋转如飞。银壶舞马形象与史料记载相互印证,是难得的文物珍品。 |

| 客使图 唐代,国宝级文物。 高185厘米,宽247厘米。绘于章怀太子墓道东壁。画面中共有六位人物,前三位是唐朝鸿胪寺官员,均着初唐朝服,头戴笼冠,身穿阔袖红袍,白裙曳地,腰系绶带,手持笏板,足登朝天履,呈三角状站立。三人气度沉稳,雍容自如,神情肃穆,面面相对,似乎正在商讨事宜。后面三位,为首一人推断应是来自东罗马的使节。中间一人推断是来自朝鲜半岛的新罗使节。最后一位应来自中国东北靺鞨族。这三位使者均躬身,毕恭毕敬,谦卑的神情中流露出期盼、等待之意。 |

| 阙楼仪仗图(两组) 唐代,国宝级文物。 阙楼图共两幅,内容相同,分别绘于懿德太子墓道东壁和西壁,东壁阙楼图高304厘米,宽296厘米;西壁楼图高305厘米,宽298厘米。懿德太子李重润是唐中宗李显的长子,高宗李治与武则天的孙子。大足元年(701年)遭谗言被武则天杖杀,时年19岁,中宗复位后,于神龙二年(706年),以太子身份陪葬乾陵并号墓为陵。 |

| 宫女图 唐代,国宝级文物。 高176厘米,宽196.5厘米。绘于唐永泰公主墓墓前室东壁南侧。画中共9人。为首一人头梳单刀半翻髻,目视前方,双臂交又于腹前,挺胸起步前行,姿容华贵高雅。其后一人头梳螺髻,回头似在向其他人吩咐事情。其余7位宫女头梳半翻髻、螺髻或双螺髻,手中分别持有独台、团扇、如意、方盒、高足杯、拂尘、包袱等物,侧身缓行。其中除2位着男式袍衫外,其它7位皆着窄袖袒胸短襦,肩披丝帛,下穿红、黄、绿等色曳地长裙,脚着如意云头履,画面形象生动,似是侍寝的图景。 |

| 马球图 唐代,国宝级文物。 高229厘米,宽688厘米。绘于章怀太子墓道西壁。画中有20余骑马人物,均着深浅两色窄袖长袍,戴幞头,穿黑靴,突出五个持偃月球杖的骑者驱马抢球。前一骑作反身击球状,其余纵马迎击。后10余骑人马,行者骑枣红马,或山间奔行,或驰骋腾空。止者着绿色长袍,红翻领,伫目凝神,无球杖。背景衬起伏山峦,五颗孤零零的古树点缀在空旷的画面上,与墓道东壁的“出行图”中的古树遥相对应。此图是有关马球运动最早的形象资料。 |

| 狩猎出行图 唐代,国宝级文物。 高100厘米—200厘米,全长890厘米。画面以青山松林为背景,四十多个骑马狩猎者携弓带箭或持旗或持驯豹鞭,浩浩蕩蕩地宾士在长安郊外的大道上,簇拥着主人纵马驰向猎场。人物排列有序,最前方为两名探路随从,两侧为执旗卫士,最后为两匹辎重骆驼和殿后随从,中间大队人马束腰佩箭,架鹰抱犬、前呼后拥。构图气势磅礴,宏伟壮观,是唐墓壁画中上乘杰作。画中行走在大队人马最前列的是一位身着紫袍、雍容端庄的官员,身无佩箭及箭囊,坐骑为白色“走马”,走马只有极少数地位很高的人方可使用。由此推断,骑白马的人应是章怀太子李贤。 |

| 鸳鸯莲瓣纹金碗(两件) 唐代,国宝级文物。 通高5.5厘米,口径13.7厘米,足径6.7厘米。锤击成型,侈口,圆唇,鼓腹,平底,喇叭形圈足。器身满饰珍珠地纹,腹部捶出双层仰莲瓣,上层莲瓣中分别錾鸳鸯、鹦鹉、鸿雁、鹳翎、鹿、狐、獐、兔、鸭等珍禽异兽;下层莲瓣内刻忍冬花草。碗内底刻宝相花。圈足饰方胜纹一周,内刻鼓翼云端的飞鸟一只及流云数朵,底沿以小联珠缀成。碗内壁有墨书重量“九两三”。製作精妙绝伦,富丽堂皇,典型的唐代艺术风格,充分体现了唐代金银器装饰艺术的成熟,是罕见的艺术作品。 |

| 鎏金鹦鹉纹提梁银罐 唐代,国宝级文物。 高24.2厘米,口径12.4厘米,足径14.3厘米,重1789克。大口短头,罐腹圆鼓,喇叭形圈足,罐体为纯银锤击成型,花纹平錾,鱼子纹地,纹饰鎏金。提樑上饰有菱形图案罐身通体装饰以鹦鹉为主体、周边环绕折枝花,组成两组均衡式圆形图案鹦鹉展翅于花丛间,灵动可爱,栩栩如生,装饰在提梁罐两面,其余空白处以单株折枝点缀。银罐上錾刻的鹦鹉振翅欲飞,鲜活而丰满,恰好与圆浑的外型,饱满的团花相配,给人以富贵喜庆的感觉,是迄今已知唐代银罐中最大气和精美的一件。不仅可以领略唐代金银器的工艺水平,也是唐代审美时尚、生活态度和精神面貌的一种折射。 |

| 三彩载乐驼 唐代,国宝级文物。 通高58厘米,高24.2厘米,口径12.4厘米,足径14.3厘米。典型的盛唐时期的作品,舞乐者均穿着汉族衣冠,使用的却大都是从西域传入的乐器,表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”的新舞乐。这组俑以狭小的驼背作舞台,却承载阵容庞大的乐队来表现当时流行的新舞乐,大胆运用了艺术夸张,充满想像与浪漫。製作工艺精湛,形态逼真传神,使人仿佛耳闻悠扬的乐曲。釉色鲜明亮丽,协调自然,堪称唐三彩中的极品。不仅具有很高的艺术欣赏价值,对研究盛唐时期的音乐、歌舞以及中外文化交流也具有重要的参考价值。 |

| 青釉提梁倒注瓷壶 宋代,国宝级文物。 高18.3厘米,腹径14.3厘米。胎质坚细,呈灰白色。釉色淡青而略泛灰,光泽莹润。壶身呈圆球形,虚设的壶盖与壶浑然一体,伏凤式提梁,以花蒂象徵壶盖。盖、壶衔接处堆塑哺乳母子狮,母狮张口为流。球形壶腹刻饰缠枝牡丹。底部中心有梅花形注水孔,造型奇巧,是耀窑瓷器出类拔萃的绝世珍品。 这件提梁倒灌壶是着名的耀州窑(窑址在今陕西省铜川市王益区黄堡镇)产品。耀州窑是唐宋时中国北方名窑,时人推崇耀瓷“巧如範金,精比琢玉”。此壶造型古朴典雅,製作规整精细,纹纹繁褥华丽,尤其是构思奇特,设计巧夺天工,被认为是国内外存世耀州窑瓷器中最为精美的一件。 |

| 黑釉油滴碗 宋代,国宝级文物。 高9厘米、口径30.2厘米、足径11.8厘米。碗大口小足,胎质灰白,通体施黑釉。油层表面布满了大小不一,称金属光泽的小圆点,这些圆点就像浮在水面上的油滴一样,因此被成为”油滴釉“。油滴釉是黒釉中一个特殊的种类,属于结晶釉。迄今所见的油滴釉器多出自建窑,胎体较厚,器型较小,这件黑釉“油滴”瓷碗,胎体厚重,釉面漆黑。如此之大和如此之美的油滴碗,具有典型的北方窑口的工艺特徵,特别是环布碗底的油滴斑点,晶莹透亮,增添迷人的色彩,堪称瓷中珍品。是迄今所见同类器物中体量最大的一件。 |

科研状况

2001—2012年度科研成就:

张维慎、梁彦民:《唐代拜仪考》,《考古与文物》2001年1期。

谭前学:《试论秦始皇的法外擅权》,《陕西历史博物馆馆刊》第8辑,三秦出版社,2001年。《试论汉代黄河文化与长江文化的双向交流》,《文博》2002年1期。

董理:《西魏经略巴蜀始末》,《陕西历史博物馆馆刊》第9辑,三秦出版社,2002年。《试评李栖筠的政治生涯——兼及李氏三代政风之比较》,刊《陕西历史博物馆馆刊》第12辑,三秦出版社,2005年。

张维慎:《论清代宁夏府的水利建设》,刊《陕西历史博物馆馆刊》第9辑,三秦出版社,2002年。《两汉王朝的移民戍边与宁夏平原农业的进一步开发》,《陕西历史博物馆馆刊》第10辑,三秦出版社,2003年。《试论宁夏古代狩猎业的发展》,《固原师专学报》(社会科学版),2004年1期。

梁彦民:《浅析商周青铜器上的直棱纹》,《文博》,2002年2期。《商周青铜容器底部刻划初探》,《中原文物》,2002年2期。《梁其壶年代小考》,《陕西历史博物馆馆刊》第12辑,三秦出版社,2005年。《商周青铜器双身龙纹及相关问题》,《考古与文物》2006年6期。《商周时期四耳青铜簋研究》,《江汉考古》2009年2期。

杨瑾:《从考古资料看外国人在长安的风俗》,《关中民俗艺术论辑》(1),三秦出版社,2003年。《大夏蛇人与战国蛇怪的比较研究》,《秦汉史国际研讨会论文辑》,2004年。

田小娟:《秦上郡置县考》,《早期秦文化研究》,陕西人民出版社,2006年。

成建正:主编《科学发展观与博物馆教育学术研讨会论文集》,陕西人民出版社,2007年。副主编《博物馆理论与实践研讨会论文集》,三秦出版社,2007年。《写在陕西古代文明正式开展之际》,《中国文物报》2008年3月21日。

马振智:《改陈工作的新思路》,《中国文物报》2008年3月21日。

王莉:《康熙青花大碗考识》,《文物世界》2009年4期。

《唐贞顺皇后敬陵石椁追索回归纪实》师小群、呼啸《文物报》2010年11月8日,总第1877期。

《陕西历史博物馆新徵集玉器拾萃》师小群、王蔚华《收藏界》2010年第5期。

《墓葬壁画保护的一些“细节”问题》论文卢轩(独立完成)《文博》总第162期

《唐墓壁画部分内容考辨》论文万晓(独立完成)《文博》总第162期

《唐贞顺皇后敬陵石椁》论文程旭《文物》2012年第5期

《新徵集唐代砖绘壁画初释》论文师小群《中意合作古代壁画保护与研究学术研讨会论文集》2012

组织机构

馆党委总筹,馆长、副馆长主持日常工作。

党委书记 馆长:强跃

党委副书记 副馆长:王炜林

副馆长:程旭

副馆长:田景超

工会主席:魏成广

所获荣誉

在由中国博物馆协会主办、中国博协文创产品专业委员会承办的“弘博奖·2014中国博物馆文创产品评选活动”中,陕西历史博物馆选送作品“唐白陶舞马随身碟”荣获“弘博奖·2014中国博物馆十佳文创产品奖”,“仰韶(半坡)文化衍生—时尚系列”荣获服装首饰组“全国博物馆文化产品创意设计推介活动”金奖,“唐妞系列文化产品”获得家居用品组铜奖。

2016年,陕西历史博物馆被中国文物学会、中国建筑学会评选入“中国20世纪建筑遗产”。

2017年11月,陕西历史博物馆获第五届全国文明单位荣誉称号。

2017年12月,入选教育部第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单。

文化活动

2015年6月23日,陕历博举办“粽情端午涂雄黄彩丝萦腕挂香囊”教育活动

2015年6月15日,陕历博“流动博物馆”走进汉中

2015年3月24日,博物馆举办春分朝日大型祭祀活动

2015年3月4日,博物馆举办“上元灯节制花灯”教育活动

2015年11月9日,博物馆举办“汉字好好玩”教育活动

2014年6月16日,文化遗产日陕历博举办“舌尖上的文物”教育体验活动

2014年6月13日,“陕博流动博物馆”走进蓝田县许庙初级中学

2014年3月31日,陕博举办“藏在博物馆里的古代发明”活字印刷活动圆满成功

2017年05月18日,“数典录珍弘道传承——陕西省第一次全国可移动文物普查成果展”在陕西历史博物馆正式开展。来自陕西省10市1个示範区、66家国有收藏单位的200余件文物精品集体亮相,这也是对历时五年的陕西省第一次全国可移动文物普查成果的集体检阅。陕西省共普查登记可移动文物3009495套7748750件,总量位居全国第二

参观信息

地理位置:

陕西历史博物馆位于陕西省西安市雁塔区小寨东路91号(大雁塔西北侧)

开放时间:

每周二至周日全天开放,周一全天闭馆整修(国家法定节假日除外)

冬季:11月15日-3月15日9:00—17:30(16:00停止发票)

夏季:3月16日-11月14日8:30—18:00(16:30停止发票)

门票:

免费,凭身份证换票参观

交通状况:

乘坐5、19、24、26、27、30、34、401、521、527、610、701、710、游6、游8路公交在“翠华路(陕西历史博物馆)”站下车即到。