合肥师範学院位于安徽省合肥市,是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、“国培计画”示範性培训项目实施单位、“卓越教师培养计画”试点单位、“十三五”套用型本科产教融合工程实施高校,安徽省高等教育振兴计画首批“地方套用型高水平大学”建设高校、“创业学院”立项单位。

学校前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属普通本科院校。

截至2018年3月,学校有锦绣、滨湖、三孝口三个校区,校园面积1294.75亩(滨湖校区800亩未竣工);教学仪器设备总值1.53亿元,纸质图书112万册;共有专任教师769人,副高以上职称教师200余人,全日制在校生15225人;设有15个学院和4个公共课教学部,本科专业57个,教育硕士专业学位研究生培养方向10个。

基本介绍

- 硕士点:服务国家特需项目1个(教育硕士)

- 所属地区:中国·安徽·合肥

- 主管部门:安徽省

- 学校官网:http://www.hfnu.edu.cn

- 中文名:合肥师範学院

- 英文名:Hefei Normal University

- 简称:合师、合师院、HFNU

- 创办时间:1955年

- 类别:公立大学

- 学校类型:师範类

- 属性:卓越教师培养计画(2014年)

安徽省地方套用型高水平大学(2014年) - 现任校长:孙道胜

- 知名校友:高鸿钧,查杰

- 校训:爱满天下、知行合一

- 校歌:《合肥师範学院校歌》

- 主要院系:文学院,数学与统计学院,艺术传媒学院,电信学院,化学与化学工程学院,教师教育学院等

- 学校地址:安徽省合肥市金寨路327号

- 学校代码:14098

- 主要奖项:全国高校校园文化建设优秀成果奖

全国精神文明建设工作先进单位

全国文明单位 - 校庆日:10月16日

历史发展

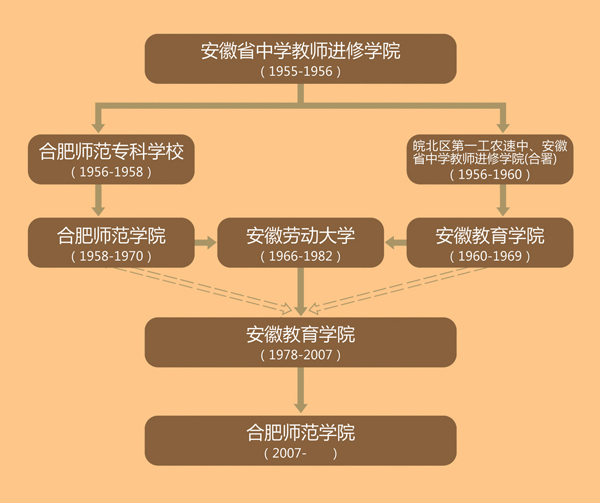

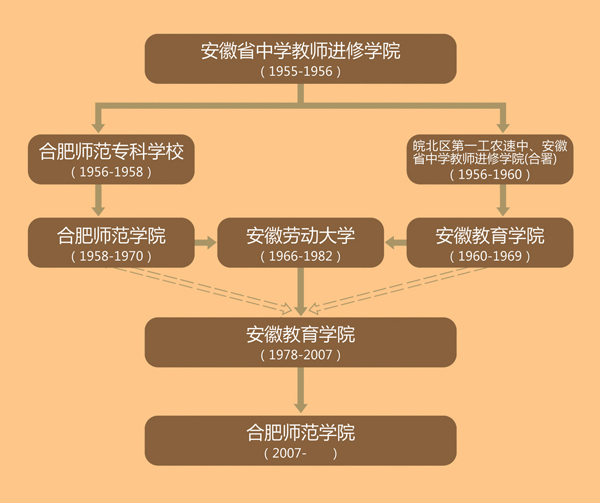

1955年,安徽省中学教师进修学院创建。

1956年,安徽省中学教师进修学院分为合肥师範专科学校、皖北区第一工农速中(与安徽省中学教师进修学院合署)。 校史沿革

校史沿革

校史沿革

校史沿革1957年,阜阳中学教师进修学校(中文数学科)併入合肥师範专科学校。

1958年,合肥师範专科学校、安徽师範学院(中文/历史/外语)合併升格为合肥师範学院。

1959年,合肥师範学院(数学/生物/物理)併入安徽师範学院。

1960年,皖北区第一工农速中、安徽省中学教师进修学院(合署)改为安徽教育学院。

1962年,安徽艺术学院(原皖南大学部分)併入合肥师範学院。

1969年,安徽教育学院併入安徽劳动大学(1962年创建)。

1970年,合肥师範学院(部分)併入安徽工农大学。

1972年,合肥师範学院撤销,中文/历史/地理/政教/艺术部分併入安徽劳动大学。

1978年,在原合肥师範学院和安徽教育学院等基础上,恢复安徽教育学院。

2007年,改建为省属全日制普通本科院校,更名为合肥师範学院。

2011年10月,经国务院批准为教育硕士专业学位研究生培养试点工作单位。

2014年12月,入选国家级卓越教师培养计画改革项目。同年入选安徽省地方套用型高水平大学。

2016年12月,合肥足球学院正式在合肥师範学院揭牌成立。

办学条件

院系专业

截至2018年3月,学校设有14个学院和4个公共课教学部,普通本科专业57个。

| 院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科门类 | 创办时间 |

|---|---|---|---|---|

经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2008年 |

经济学 | 20101 | 经济学 | 2008年 | |

市场行销 | 120202 | 管理学 | 2009年 | |

人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2010年 | |

财务管理 | 120204 | 管理学 | 2012年 | |

酒店管理 | 120902 | 管理学 | 2013年 | |

经济与金融 | 020307T | 经济学 | 2017年 | |

教师教育学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 2009年 |

套用心理学 | 71102 | 理学 | 2010年 | |

学前教育 | 40106 | 教育学 | 2012年 | |

国小教育 | 40107 | 教育学 | 2016年 | |

艺术传媒学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 2007年 |

动画 | 130310 | 艺术学 | 2009年 | |

视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2013年 | |

环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2013年 | |

产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2013年 | |

服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2013年 | |

电子信息工程学院 | 物理学 | 70201 | 理学 | 2008年 |

电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2008年 | |

通信工程 | 80703 | 工学 | 2010年 | |

电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2011年 | |

光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 2012年 | |

微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 2013年 | |

新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 2014年 | |

机械设计製造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2015年 | |

文学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 2007年 |

编辑出版学 | 50305 | 文学 | 2010年 | |

网路与新媒体 | 050306T | 文学 | 2012年 | |

汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2018年 | |

外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 2007年 |

西班牙语 | 50205 | 文学 | 2013年 | |

商务英语 | 50262 | 文学 | 2014年 | |

音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2008年 |

音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2011年 | |

数学与统计学院 | 数学与套用数学 | 70101 | 理学 | 2007年 |

统计学 | 71201 | 理学 | 2009年 | |

经济统计学 | 20102 | 经济学 | 2013年 | |

套用统计学 | 71202 | 理学 | 2013年 | |

金融工程 | 20302 | 经济学 | 2016年 | |

化学与化学工程学院 | 化学 | 70301 | 理学 | 2007年 |

製药工程 | 81302 | 工学 | 2012年 | |

化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 2013年 | |

材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 2016年 | |

生命科学学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 2008年 |

生物技术 | 71002 | 理学 | 2009年 | |

食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 2012年 | |

生物製药 | 083002T | 工学 | 2018年 | |

计算机学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2008年 |

软体工程 | 80902 | 工学 | 2010年 | |

物联网工程 | 80905 | 工学 | 2012年 | |

网路工程 | 80903 | 工学 | 2015年 | |

数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2018年 | |

体育科学学院 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 2010年 |

运动训练 | 040202K | 教育学 | 2012年 | |

舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 2015年 | |

运动康复 | 040206T | 教育学 | 2016年 | |

马克思主义学院 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 2007年 |

继续教育学院 | ----- | ----- | ----- | ----- |

学科建设

截至2016年12月,学校拥有安徽省重点学科(C类)1个,教育硕士专业学位研究生培养方向10个。

安徽省重点学科(C类):基础数学

专业硕士学位点:教育硕士(教育管理、语文、数学、化学、美术、思政、体育、生物、物理、英语10个方向)

师资力量

截至2016年12月,学校共有专任教师754人,其中正高57人、副高176人、二级教授5人、百千万人才工程国家级人选2人、省学术技术带头人及后备人选13人、省高校学科带头人和骨干教师7人、省宣传文化领域青年英才1人、省教学名师13人、省级教坛新秀18人、享受国务院和省政府特殊津贴7人、“双证”教师115人、省级教学团队11个。 履知楼

履知楼

履知楼

履知楼百千万人才工程国家级人选:李进华

安徽省学术和技术带头人:李进华、吴先良、曹卓良、黄少华、陈明生

安徽省高校学科拔尖人才:曹小云

安徽省高校优秀中青年骨干教师:吴昕春、袁晓薇、李群、殷世东

安徽省教学名师:李进华、王家正、杨世国、姚如富、钱雯、孙志宜、郭玉堂、吴秋芬、胡玉娟、吕建国、胡昂、毕建洪、袁晓薇

安徽省教坛新秀:吕建国、潘洁珠、王琳、杨刘、陈宏友、乔宗敏、李和平、石丽娟、马晴、刘路路、袁立丽、申远、史君华、朱桂兰、方璐、唐永生、谈穀雨、王凡

| 项目名称 | 立项时间 | 主持人 |

|---|---|---|

数学与套用数学专业教学团队 | 2008 | 杨世国 |

数模电系列课程教学团队 | 2010 | 吴先良 |

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程 | 2010 | 方小教 |

中国近代史纲要教学团队 | 2011 | 黄伟 |

学科教学论教学团队 | 2013 | 傅文茹 |

翻译类课程教学团队 | 2014 | 章媛 |

大学物理及实验教学团队 | 2014 | 訾振发 |

光机电系列课程教学团队 | 2015 | 李大创 |

製药工程教学团队 | 2015 | 朱金苗 |

套用心理学专业教学团队 | 2016 | 姚本先 |

人力资源管理专业企业培训课程群教学团队 | 2016 | 张昕 |

教学建设

- 质量工程

截至2016年12月,学校拥有安徽省特色专业8个,安徽省精品课程13门,国家级卓越人才培养计画1项,安徽省卓越人才培养计画7项,安徽省人才培养创新实验区2个,安徽省专业综合改革试点项目6项,安徽省示範实验(习)实训中心7个,安徽省专业改造与新专业建设项目7个,安徽省虚拟仿真实验教学中心1个,安徽省校企合作实践教育基地立项3个,大规模线上开放课程(MOOC)示範项目4门,安徽省规划教材4项;建有1个省级套用型教师教学能力发展中心。 锦绣校区博约楼

锦绣校区博约楼

锦绣校区博约楼

锦绣校区博约楼学校是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、全国首批“国培计画”示範性培训项目实施单位、全国首批“卓越教师培养计画”试点单位、安徽省首批“地方套用型高水平大学”建设高校、安徽省首批“创业学院”立项单位;是“国家中西部地区中国小骨干教师培训基地”、安徽省基础教育课程改革主要专家单位;设有安徽省中国小教师继续教育中心、安徽省教育管理干部培训指导中心、安徽省教师资格认定中心;牵头组建“安徽基础教育发展联盟”;与合肥市庐阳区、包河区、经开区政府合作建立“教师教育综合改革实验区”。

安徽省特色专业:美术学、数学与套用数学、汉语言文学、电子信息工程、电气工程及其自动化、生物技术、体育教育、运动训练

安徽省精品课程:古代汉语、化学化工文献检索与套用、资料库原理(资源共享)、办公自动化基础(资源共享)、马克思主义基本原理(资源共享)、高频电子线路(资源共享)、组织行为学(资源共享)、戏曲鉴赏(视频公开)、陶行知教育思想与实践(视频公开)、机率论与数理统计(视频公开)、书法训练(视频公开)、大学体育与健康(资源共享)、大学语文(资源共享)

国家级卓越人才培养计画:卓越国小全科教师培养计画

安徽省卓越人才培养计画:卓越国小全科教师培养计画、卓越中学化学教师培养计画、卓越统计师培养计画、卓越软体工程师培养计画、电子信息工程卓越工程师培养计画、思想政治教育卓越教师教育培养计画、音乐学专业卓越教师教育培养计画

安徽省人才培养创新实验区:合肥师範学院师範生专业技能培养模式创新实验区、“卓越中国小教师”人才培养创新实验区

安徽省专业综合改革试点项目:艺术设计专业综合改革试点、计算机科学与技术专业综合改革试点、音乐学专业综合改革试点、英语专业综合改革试点、光电信息科学与工程专业综合改革试点、财务管理专业综合改革试点 锦绣校区逸夫教学楼

锦绣校区逸夫教学楼

锦绣校区逸夫教学楼

锦绣校区逸夫教学楼安徽省示範实验(习)实训中心:教师技能训练中心、生物技术实习实训基地、化学示範实习实训中心、动漫创意与策划示範实验实训中心、工商管理实验实训中心、IT套用型人才培养实验实训中心、工程实训中心

安徽省专业改造与新专业建设项目:电子信息工程、网路与新媒体、物理学、软体工程、製药工程、物联网工程、酒店管理

安徽省虚拟仿真实验教学中心:电子信息系统仿真实验室

安徽省校企合作实践教育基地:艺术设计类专业校企合作实践教育基地、合肥师範学院—合肥长虹实业有限公司校企合作实践教育基地、合肥师範学院安徽林兰药业有限公司实践教育基地

安徽省规划教材:《财务管理》、《现当代艺术思潮》、《套用型本科电子信息类系列教材》、《西方美术理论选读》

- 教学合作

截至2016年12月,学校与美国特洛伊大学、爱尔兰阿斯隆理工学院等合作开展“2+2”和“3+1”本科人才培养;与美国索尔茨伯里大学、德国希尔德斯海姆大学等15个国家和地区高校开展学生交流和教师互派;与安徽省体育局等共建安徽省首个足球学院——合肥足球学院;与台湾铭传大学合作共建刘铭传学院,引入铭传大学相关专业核心课程,部分学生第三学年有机会赴台湾铭传大学学习、赴美国铭传大学密西根分校攻读硕士学位;与合肥经开区合作共建附属实验中国小。

- 实训基地

截至2016年12月,学校与中国电子科技集团第三十八研究所、皖新传媒集团、安徽徽王集团等合作建立“魂芯”DSP实验室、PCB及SMT生产线、蓝莓深加工生产线等校内实习实训基地5个;与合肥市、明光市、金寨县、砀山县、蒙牛集团、人和集团、长虹电子等合作共建校外产学研合作育人基地110余个。

- 学生成绩

截至2016年12月,学校学生近三年在“挑战杯”、数学建模、机器人、亚运会、世界大学生运动会等省级以上赛事中获奖924项。

- 教学成果

截至2016年12月,近三年学校获得安徽省教学成果奖15项。

| 项目名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |

|---|---|---|

新课程背景下中学数学教师继续教育研究 | 二等奖 | 2008 |

师範生全程实践培养体系研究与实践 | 一等奖 | 2010 |

微型化学开放实验的研究与网路教学 | 二等奖 | 2010 |

套用型本科院校人才培养模式的综合改革与实践 | 一等奖 | 2012 |

安徽省地方高等院校公共艺术系列课程改革与建设 | 二等奖 | 2012 |

大学物理实验的改进与创新 | 二等奖 | 2012 |

基于科技创新竞赛的大学生创新素质培养 | 二等奖 | 2012 |

新建套用型本科院校课程建设的校本实践探索——以“重全员、低重心、强分层”为原则 | 二等奖 | 2013 |

实践取向的教师培养模式建构与套用 | 特等奖 | 2015 |

对接微波通信产业的电子信息工程专业人才培养模式创新与实践 | 一等奖 | 2015 |

新建本科高校毕业论文全过程质量管理 | 二等奖 | 2015 |

学科化学教育硕士“三导师”“三步走”培养模式的实践研究 | 二等奖 | 2015 |

安徽省地方高等院校美术学(师範)系列课程改革与建设 | 二等奖 | 2015 |

基于微波工程的“网际网路+”创新创业人才培养模式探索与实践 | 二等奖 | 2015 |

基于智慧型车模型竞赛平台下综合性、创新性实践教学体系研究 | 二等奖 | 2016 |

获得荣誉

截至2016年12月,学校先后获“全国高校校园文化建设优秀成果奖”,首届“全国精神文明建设工作先进单位”,第三、四届“全国文明单位”,第六、七、八、九、十届“安徽省文明单位”,安徽省第一届教育系统文明单位,安徽省党建和思想政治工作先进高校,安徽省劳动竞赛先进集体等荣誉,全国大学生暑期三下乡社会实践活动先进单位、安徽省高校毕业生就业工作标兵单位等荣誉。

学术研究

科研机构

截至2016年12月,学校拥有安徽省重点实验室建设项目1个、安徽省2011协同创新中心1个,安徽省高校产业共性技术研究院1个、安徽省教育厅人文社会科学重点研究基地1个、安徽省工程技术研究中心2个、安徽省国民体质监测中心分中心1个,拥有校级科研机构19个。

| 平台类别 | 平台名称 |

|---|---|

安徽省重点实验室建设项目 | 电子信息系统仿真设计实验室 |

安徽省教育厅人文社会科学重点研究基地 | 合肥师範学院教师教育研究中心 |

安徽省高校产业共性技术研究院 | 魂芯DSP(数位讯号处理器)产业化研究院 |

安徽省2011协同创新中心 | 基础教育改革与发展协同创新中心 |

安徽省工程技术研究中心 | 微波工程技术研究中心 |

蓝莓工程技术研究中心 | |

安徽省国民体质监测中心分中心 | 安徽省国民体质监测中心合肥师範学院分中心 |

校级“2011中心协同创新中心” | 公共体育服务协同创新中心 |

校级重点实验室 | 电子信息系统仿真实验室 |

校级研究所(中心) | 量子调控与量子信息研究所 |

套用数学研究所 | |

套用化学研究所 | |

数字型育训练信息技术研究所 | |

资源生物工程技术研究中心 | |

教育科学研究所 | |

江淮城市群发展研究所 | |

网路文化与网路舆情研究中心 | |

徽派版画艺术研究所 | |

刘铭传研究中心 | |

行知文化研究中心 | |

中国画艺术研究所 | |

校级重点科研基地 | 电子信息系统仿真实验室 |

动画创意与策划研究中心 |

科研成果

截至2016年12月,学校近三年承担国家社会科学基金、自然科学基金、星火计画等国家级项目45项;发表学术论文1518篇,其中被SCI、EI收录263篇;获国家专利145项;获安徽省科学技术奖5项。2012年度获得5项国家自然科学基金项目;2013年度获得4项国家自然科学基金项目;2015年度获得4项国家自然科学基金项目。2013年度获得教育部人文社会科学研究一般项目立项5项。 锦绣校区行知楼

锦绣校区行知楼

锦绣校区行知楼

锦绣校区行知楼2015年9月,学校朱镜人教授主持完成的国家社会科学基金教育学一般项目《英国现代教育思想流派的历史演进研究》通过结项验收,被评为“优秀成果”。

| 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 获评年份 |

|---|---|---|---|

杨刘 | 两类複杂分数阶微分方程边值问题的正解 | 青年基金 | 2012年 |

李大创 | 固态海森堡系统中消相干问题的研究 | 青年基金 | 2012年 |

冯源 | BO2超卤素团簇及其衍生物的结构和性质的理论研究 | 青年基金 | 2012年 |

张量 | 基于稀疏随机採样技术的天线近远场快速测试算法研究 | 青年基金 | 2012年 |

訾振发 | 低维M型钡铁氧体及其複合物的製备、磁和微波吸收性能研究 | 面上项目 | 2012年 |

宋伟 | 光合作用中量子效应的理论研究 | 面上项目 | 2013年 |

董萍 | 固态(量子点)量子计算的纠错研究 | 面上项目 | 2013年 |

沈晶 | 纳米材料光电特性辛时域有限差分法的建模与分析 | 青年基金 | 2013年 |

于绍慧 | 基于时间序列光谱数据的水中污染物检测方法研究 | 青年基金 | 2013年 |

唐磊 | 利用改进的瑞利测风雷射雷达进行70km高度大气风场观测 | 面上项目 | 2015年 |

郑斌 | G-四链体DNA与石房蛤毒素相互作用机理研究 | 青年项目 | 2015年 |

薛燕 | 阵列结构的纳米複合材料的製备、调控及其电化学储能性能研究 | 青年项目 | 2015年 |

谢飞 | 基于带有通配符序列模式和主题模型的短文本表示研究 | 青年项目 | 2015年 |

| 项目名称 | 项目类别 | 项目批准号 | 申请人 |

|---|---|---|---|

语篇互文视角下的演讲修辞性叙事模式研究 | 规划基金项目 | 13YJAZH115 | 杨家勤 |

数字时代大学生信息伦理困境及其教育对策研究 | 规划基金项目 | 13YJAZH143 | 周琴 |

大学与中国小合作培养教师制度保障研究 | 规划基金项目 | 13YJA880093 | 尹小敏 |

近代中国家庭观念的嬗变及其当代价值研究 | 规划基金项目 | 13YJA720014 | 钱善刚 |

比较文学视阈下的明清时期西传中国小说研究 | 青年基金项目 | 13YJC751003 | 陈婷婷 |

学术资源

- 馆藏资源

截至2016年9月,学校图书馆拥有中外文纸质藏书合计105.9万册,电子图书260.99万册,中外文期刊1572种,1652份,音像资料6865件,中外文资料库34个。重点收藏本院所设各专业的专业文献及相关学科文献,注重收藏基础理论着作及专门着作。哲学、政治、语言、文学、教育、艺术、历史方面的藏书较多,类书、丛书、文集、图集及各专业常用的参考工具书收藏也较为丰富,初步建成由印刷型文献、电子文献、专业性文献信息资料库、共享资源等构成的文献信息资源保障系统。

- 学术刊物

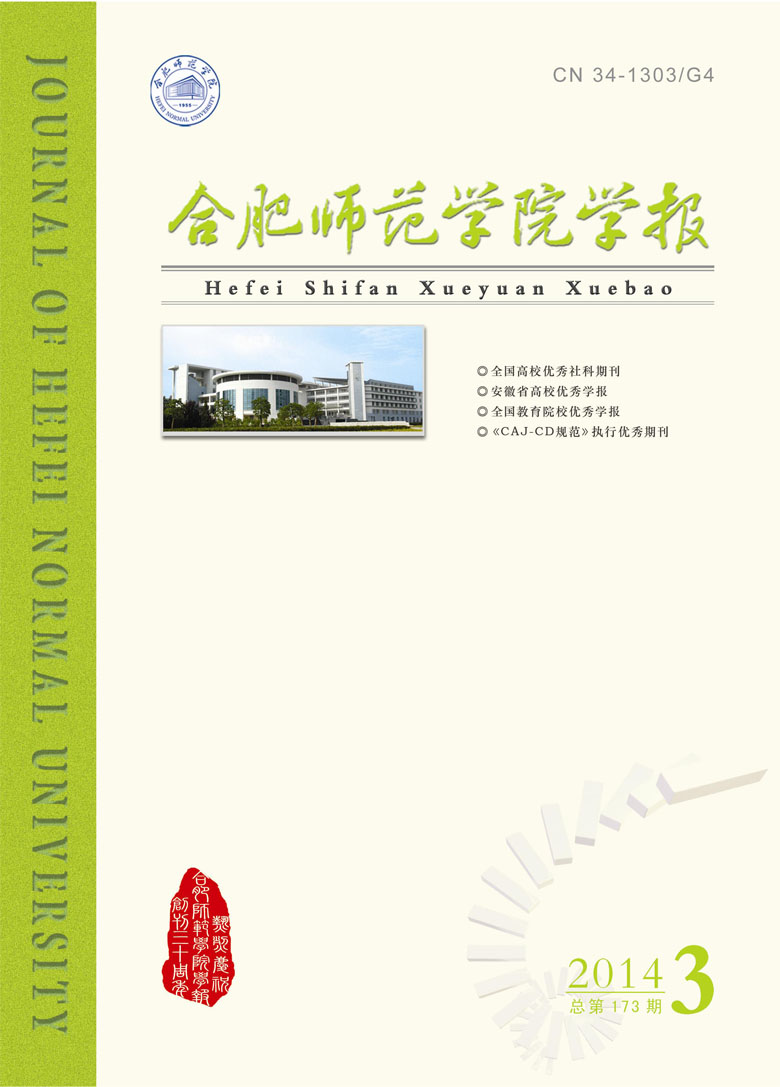

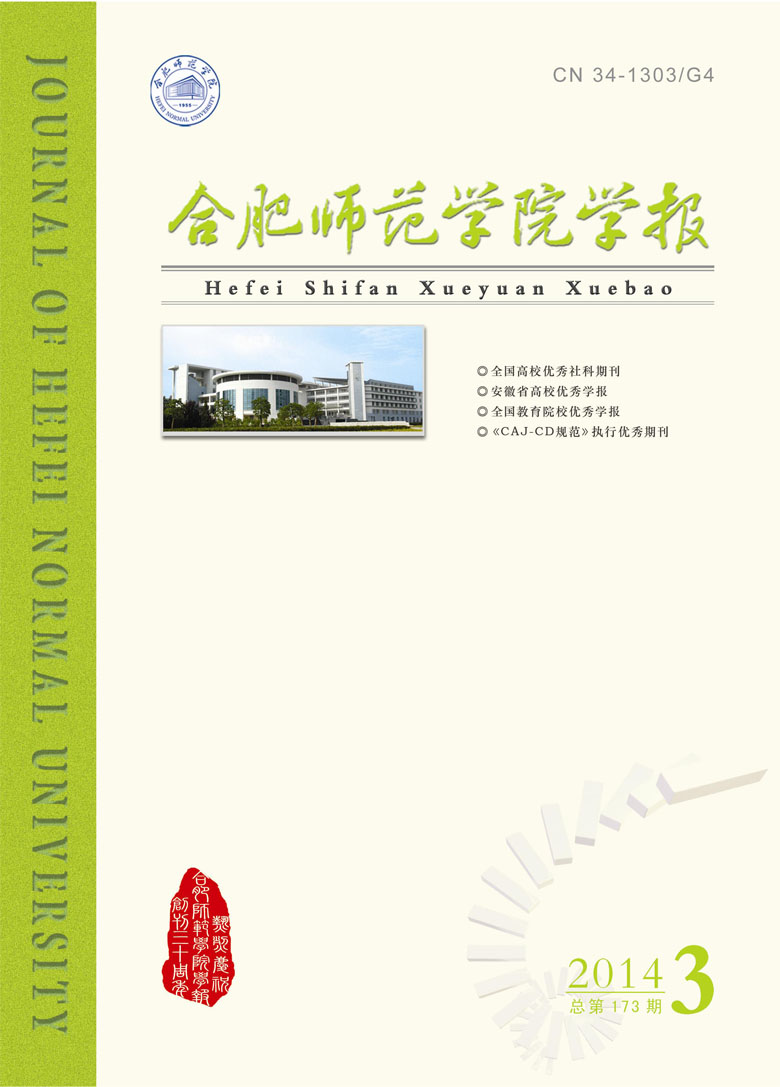

《合肥师範学院学报》

《合肥师範学院学报》(《Journal of Hefei Normal University》)创刊于1984年9月,原名为《安徽教育学院学报》,2008年1月更名为《合肥师範学院学报》,是安徽省教育厅主管、合肥师範学院主办,国内外公开发行的学术期刊。 学报

学报

学报

学报《合肥师範学院学报》于1999年入选中国人文社会科学核心期刊,2002年入选中国人文社科学报核心期刊。1999年获得全国高等学校社科学报质量进步奖、安徽高校优秀学报一等奖,2000年被评为全国教育学院“十佳学报”,2002年评为全国优秀社科学报,2003年获得《中国学术期刊(光碟版)检索与评价数据规範》执行优秀期刊奖,2004年被评为安徽省优秀社科学报、全国教育学院“十佳学报”,2006年被评为全国优秀社科学报,2008年被评为全国教育院校优秀期刊,2010年被评为全国高校优秀社科期刊,2012年被评为全国教育院校“十佳学报”。

《合肥师範学院学报》重点栏目有:马克思主义中国化、文艺学专题、中古、近代汉语史研究、基础教育改革与发展、高等教育与教学、“产学研”专栏等

《安徽基础教育研究》

《安徽基础教育研究》是由安徽省教育厅基础教育处主管,合肥师範学院基础教育改革与发展协同创新中心主办的,2015年全年4期全文收录于《中国知识资源总库》。

《安徽基础教育研究》于2013年创刊,主要以电子刊形式将来自一线的调查数据、问题解析、改革案例及最新研究成果及时推广与转化。

文化传统

形象标识

- 校徽

合肥师範学院校徽确定于2008年11月。 校徽

校徽

校徽

校徽校徽图案为圆形,主色调为蓝色,内容由校名中英文、中心图案和建校时间组成。校徽上标明了校名中英文。校名中文字型为苏轼体。

中心图案为学校主建筑锦绣校区图书馆,採取抽象构图,图案横画象徵堆积的书籍,竖画象徵竹简,寓义知识和教育。

中心图案下方为学校的建校时间1955年。

- 校歌

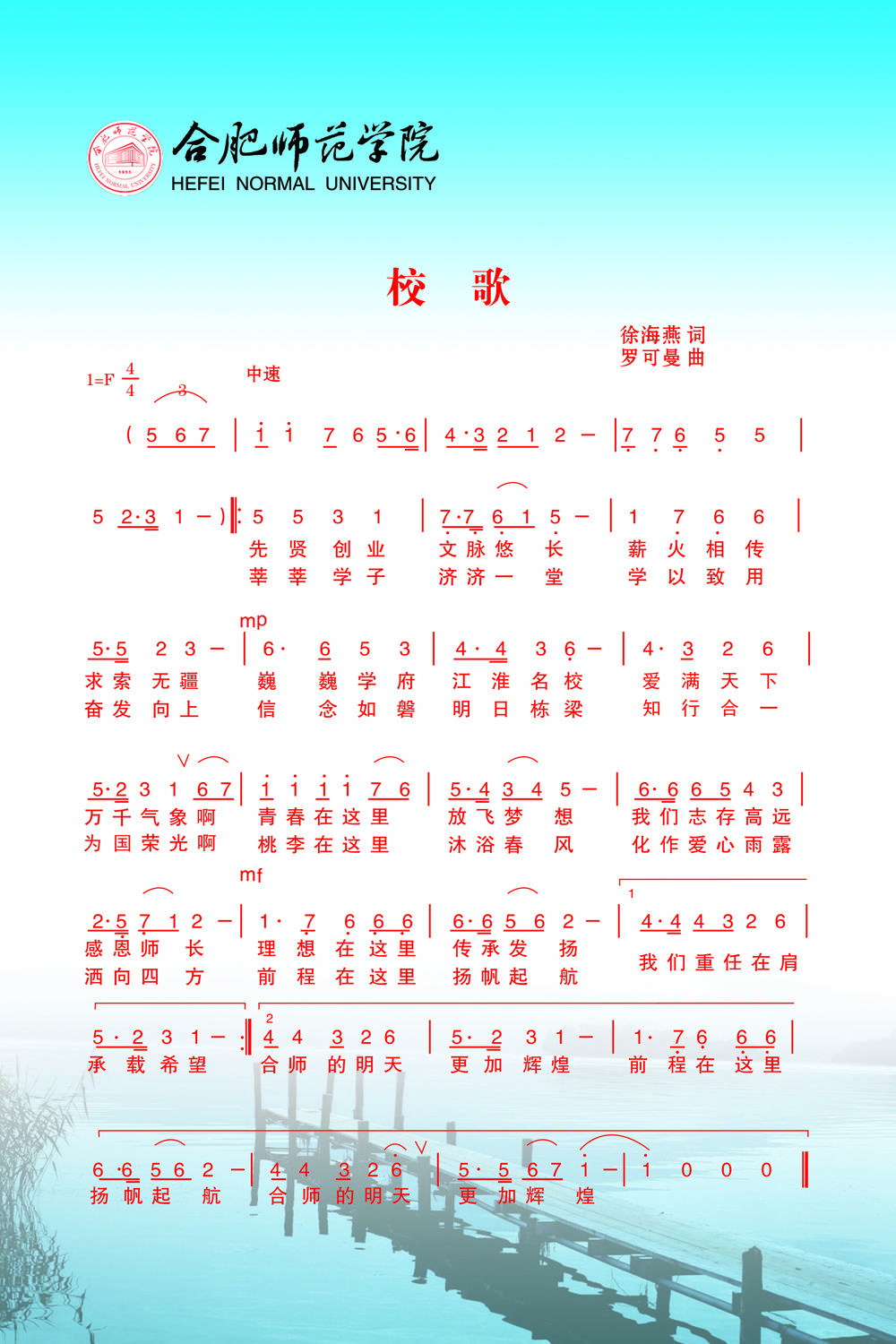

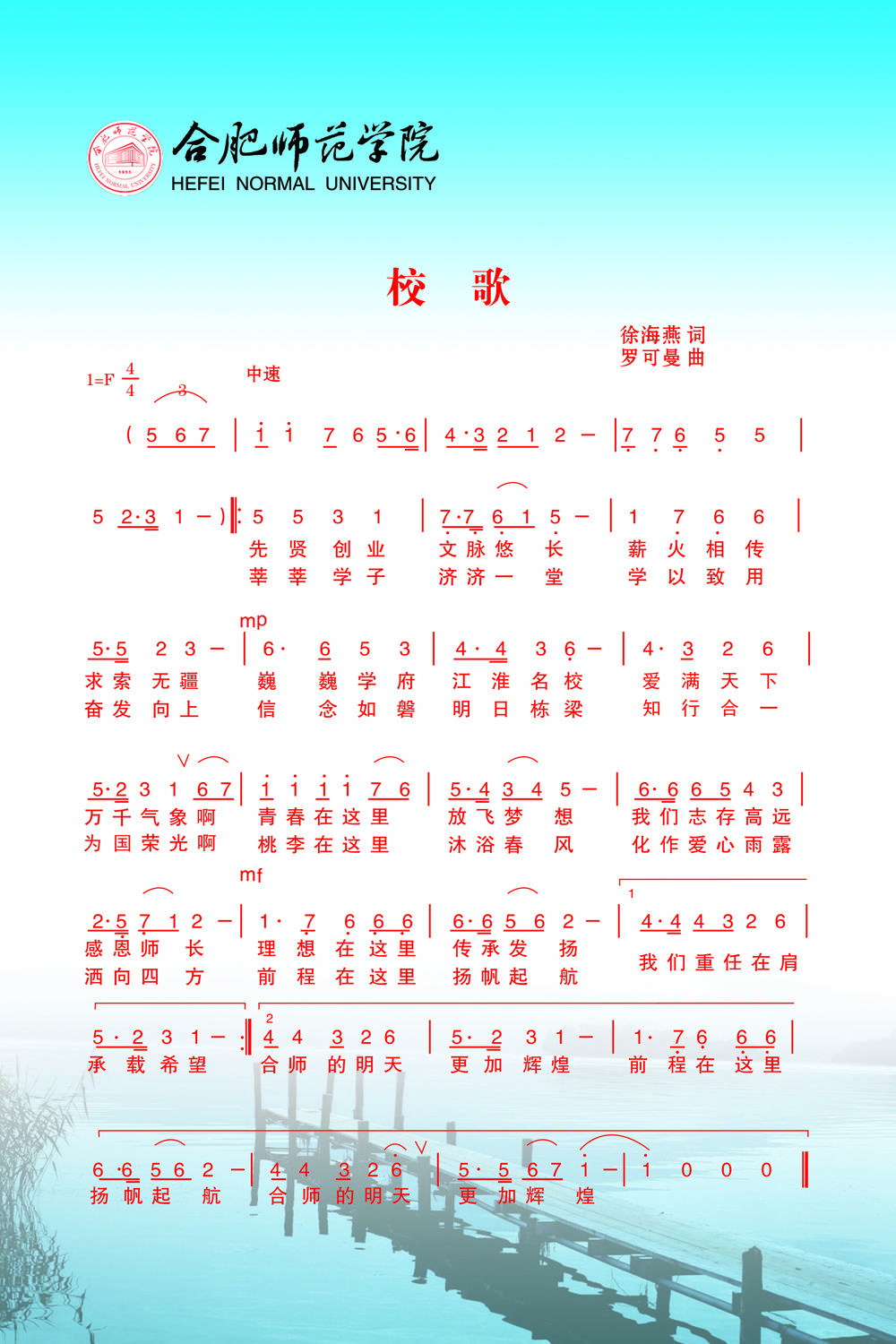

《合肥师範学院校歌》

徐海燕 词

罗可曼 曲

先贤创业,文脉悠长;薪火相传,求索无疆。 校歌

校歌

校歌

校歌巍巍学府,江淮名校;爱满天下,万千气象。

啊,青春在这里,放飞梦想,我们志存高远,感恩师长。

理想在这里,传承发扬,我们重任在肩,承载希望。

合师的明天更加辉煌,前程在这里扬帆起航。合师的明天更加辉煌!

莘莘学子,济济一堂;学以致用,奋发向上。

信念如磐,明日栋樑;知行合一,为国荣光。

啊,桃李在这里,沐浴春风,化作爱心雨露,洒向四方。

前程在这里扬帆起航,我们重任在肩,承载希望。

合师的明天更加辉煌,前程在这里扬帆起航。合师的明天更加辉煌!

- 校旗

校旗的旗面为蓝色,色标为“C:100 M:70 Y:0 K:0”,长方形,其长与高之比为三比二。 校旗

校旗

校旗

校旗校旗常用标準尺寸为长240公分,高160公分;其他情况下也可採用以下三种尺寸:长288公分,高192公分;长192公分,高128公分;长96公分,高64公分。

精神文化

- 校训

爱满天下、知行合一

“爱满天下,知行合一”是“伟大的人民教育家”陶行知先生教育思想的精髓。

爱满天下,体现的是一种爱祖国、爱人民、爱教育、爱学生的大爱精神和博爱情怀,是陶行知先生毕生追求的教育真谛。爱是教育的灵魂和生命。把“爱满天下”作为校训,既体现了以德立教、以爱施教的教育理念,也体现了立教为公、服务社会的使命意识和责任意识,体现了学校落实“师範性”办学定位的本质要求。

知行合一,源自于明代王守仁的《传习录》:“知之真切笃实处,即是行。行之明觉精察处,即是知。知行工夫,本不可离。真知即所以为行,不行不足谓之知”。陶行知先生特彆强调“行是知之始,知是行之成”。“知行合一”在本质上强调的是理论与实践的统一。以“知行合一”为校训,意在激励全校师生员工既要追求真理、善于学习,又要勇于实践、敢于创新。

- 合师精神

自强不息、追求卓越

自强不息,出自《周易》“天行健,君子以自强不息”。学校自1955年创建以来,历经创业、撤併、恢复、改制、转型等坎坷历程,但全校上下始终牢记使命,以更好服务安徽基础教育和经济社会发展为己任,抢抓机遇、与时俱进、顽强拚搏、开拓创新,实现了学校的健康持续发展。六十多年来,一代代合师人在推进学校事业发展过程中知难而进,迎难而上,充分展现出刚毅坚卓、百折不挠、勇于开拓、奋发图强的良好精神品质。

卓越,高超出众之意。卓越不是一个标準,而是一种境界、一种追求,是指将自身的优势、能力、资源发挥到极致的一种状态。追求卓越,既是学校的办学目标,也是精神动力。六十多年来,全校上下始终把追求卓越的精神贯穿到做好各项工作中,尤其是改制以来,立足“高起点”,注重高质量,追求高水平,实现了办学事业的又好又快发展。追求卓越,充分体现了该校师生志存高远、坚韧不拔、勇于创新、精益求精的价值追求。

卓越,高超出众之意。卓越不是一个标準,而是一种境界、一种追求,是指将自身的优势、能力、资源发挥到极致的一种状态。追求卓越,既是学校的办学目标,也是精神动力。六十多年来,全校上下始终把追求卓越的精神贯穿到做好各项工作中,尤其是改制以来,立足“高起点”,注重高质量,追求高水平,实现了办学事业的又好又快发展。追求卓越,充分体现了该校师生志存高远、坚韧不拔、勇于创新、精益求精的价值追求。

- 校风

诚朴包容、精细雅致

诚朴,真诚质朴之意。诚信乃立人立学之本,朴真乃为人为学之基。学校历来重视师生的思想品德教育,大力倡导和引导师生践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族传统美德,树立诚心正意、务本求实的优良品德,诚实做人、诚心向学,在师生中形成了诚信友善、务实崇真的风尚。 感恩亭、师魂雕塑

感恩亭、师魂雕塑

感恩亭、师魂雕塑

感恩亭、师魂雕塑包容,是大学的本质,也是做人的胸怀。“思想自由,兼容并包”是大学的包容,作为高校既要保持自己的学术传统和特色,又要具有国际视野,开放包容,海纳百川,汲取人类一切优秀成果教育学生、创造新知;“诚信乐群、大度宽容”是做人的包容,既要悦纳自己,更要宽容别人,要正确处理好个人与他人、集体和国家的关係,构建和谐的人际关係和宽厚、宽容、宽鬆的氛围。

精细,精密细緻之意。雅致,高雅的意趣,指品格高尚之人的优雅情趣。精细雅致,体现了学校师生做人做事的基本态度和风格。精细做事,追求事态完美而注重细节;雅致做人,追求品德清雅而不媚俗,反映了学校师生尚德尚美、精益求精的价值取向和良好风气,彰显了学校注重师生品德、品质、品位教育的成果。

- 教风

为人师表、教学相长

教师以教书育人为天职。长期以来,学校广大教师自觉贯彻落实党的教育方针,自觉加强师德修养和业务学习,严谨治学、敬业爱生、言行雅正,树立起了“学为人师,行为世范”的师表形象,体现出了新时期人民教师的高尚品德和情操,展现出了学识魅力和人格魅力。

在教育教学过程中,广大教师坚持“与学校同发展,与学生同成长”的工作理念,以陶行知先生为榜样,尊重学生的主体地位,形成了教与学、师与生之间的平等共进的局面,陶行知先生提出的“先生创造学生,学生也创造先生”的教育信念在学校得到了体现。

- 学风

勤习慎思、品学兼优

子曰:“学而时习之,不亦乐乎?” “学而不思则罔”。可见在学的基础上,勤于实践和思考,是成长成才的重要途径。惟有慎思,方能辨别真伪,获得真知;惟有勤习,方能学以致用,将知识转化为能力。勤习慎思既是学习的根本方法,也是优良学风的集中体现。

作为当代大学生当以成才为目标,以修德为根本。欲成才首先要成人,故应德才兼修,既要注重科学文化知识的学习,更要注重马克思主义基本理论的学习和道德意识品质的修炼,通过刻苦学习和实践锻鍊,努力做到品学兼优,全面发展,成为德才兼备的社会主义事业建设者和接班人。

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

党委书记 | 徐成钢 |

党委副书记、副校长(主持行政工作) | 孙道胜 |

副校长 | 姚本先 |

副书记 | 吴昕春 |

副校长 | 陈江吼 |

纪委书记 | 汤增产 |

副校长 | 曹卓良 |

副校长 | 谢阳群 |

校园环境

- 锦绣校区主要道路

学校锦绣校区共有主要道路8条,其名称均取自陶行知的教育思想。

1、大德路:陶行知《新大学——大众的大学》“大学之道在明大德,在新大众,在止于大众之幸福”。“大德”即大众之德。 锦绣校区体育馆

锦绣校区体育馆

锦绣校区体育馆

锦绣校区体育馆2、双全路:陶行知非常强调手脑并用,实际即强调知与行的统一。他说“人生两个宝,双手和大脑。用脑不用手,快要被打倒。用手不用脑,饭都吃不饱”。“手和脑在一块儿乾,是创造教育的开始,手脑双全,是创造教育的目的”。

3、三新路:1919年7月,陶行知在浙江第一师範学校毕业生讲习会上发表题为《新教育》的讲演。他对“新教育”之“新”释义有三:一是“自新”,即本土的,非模仿他国的;二是“常新”,即做到“日日新”;三是“全新”,即精神与形式上内外一致。

4、四问路:1942年7月,陶行知在育才学校三周年纪念会上发表讲话,号召全体师生员工在进德修业上要“每天四问”。“第一问:我的身体有没有进步?第二问:我的学问有没有进步?第三问:我的工作有没有进步?第四问:我的道德有没有进步?”。

5、闻道路:《论语·里仁》“朝闻道,夕死可矣”。陶行知强调“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道”。

6、启觉路:陶行知《生活教育的目的》“我们的目的则在于教育的普及,生活的提高,自觉性的启发及创造力的培养”,强调了教育对人的内在自觉性的启发。这也是他提出的大学教育宗旨中“明大德”的第一要义。

7、力行路:《中庸》“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”。陶行知特彆强调“行”的重要性,提出“行是知之始”,主张“行动是中国教育的开始”;他强调“教学做合一,以做为中心”,“不在做上用功夫,教固不成为教,学固不成为学”。

8、厚生路:陶行知《学问之要素》“体健是人生的一个最要目的,也是学问的一个最要目的。学生是学习人生之道的人。学以厚生则可;学以伤生是断断乎不可的”。“厚生”的出发点是“教人做人”、“教人生活”,进而实现“工以养生,学以明生,团以保生”的生活教育目的。

- 校园楼宇名称及涵义

一、教学楼

1、博约楼(第一教学楼)。出自《论语·子罕》:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。”寓义为学生要把文化知识学习与加强品德修养结合起来,做到品学兼优。 锦绣校区艺术楼

锦绣校区艺术楼

锦绣校区艺术楼

锦绣校区艺术楼2、躬行楼(电子实验楼)。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,这也体现了陶行知倡导的行知合一、以行为先思想。寓义学生在学生中要注重实践,提高动手能力。

3、履知楼(生化实验楼)。出自清代魏源《墨觚·学篇二》:“及之而后知,履之而后艰,乌有不行而能知者乎?”同样也是强调了“行”的重要性,与陶行知行知合一的思想是一致的。寓义学生要注重知识的运用,加强实践与创新。

二、学生公寓

锦绣校区共有学生公寓10幢,均以“学”为名,意在勉励学生勤学上进,体现了学生公寓的特点。1-10号公寓分别命名为:崇学苑、稟学苑、敦学苑、至学苑、励学苑、赡学苑、惠学苑、积学苑、达学苑、邃学苑。

1、崇学苑:推崇、崇尚学习。《晋书·范宁传》:“(范)宁解褐为余杭令,在县兴学校,养生徒。期年之后,风化大行。自中兴以来,崇学敦教未有如宁者也。” 锦绣校区学生公寓

锦绣校区学生公寓

锦绣校区学生公寓

锦绣校区学生公寓2、稟学苑:接受学习。《后汉书·马援传》:“朱勃小器速成,智尽此耳。卒当从汝稟学无畏也。”注:“稟,受也。”

3、至学苑:求学。《礼记·学记》:“君子知至学之难易,而知其美恶,然后能博喻。”

4、敦学苑:勤勉学习。《后汉书·儒林传序》:“邓后称制,学者颇懈。时樊準、徐防并陈敦学之宜。”

5、励学苑:勉励学习。《后汉书·夏恭传》:“(夏)恭善为文,着赋、颂、诗励学,凡二十篇。”

6、赡学苑:博学。南朝宋的鲍照《河清颂》:“鉅生大年,赡学渊闻。”

7、惠学苑:善学。唐代卢纶《斅颜鲁公送挺赟归翠微寺》诗:“挺赟惠学该儒释,袖有颜徐真草迹。”

8、积学苑:积累知识。《后汉书·列女传》:“乐羊子远寻师学,一年来归。妻跪问其故。羊子曰:‘久行怀思,无他异也。’妻乃引刀趋机而言曰:‘此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今者断斯织也,则捐失成功,稽废时月。夫子积学,当日知其所亡,以就懿德。若中道而归,何异断斯织乎?’羊子感其言,复还终业,遂七年不返。”

9、达学苑:通晓各种学问。《后汉书·班固传》:“弘农功曹史殷肃达学洽文,才能绝伦。”

10、邃学苑:精深的学识。明代张居正《赠罗惟德擢守宁国叙》:“此非有邃学厚养,讵能是乎?”