念。45nm(1μm=1000nm,1nm为10亿分之一米)不是指的晶片上每个电晶体的大小,也不是指用于蚀刻晶片形成电路时採用的雷射光源的波长,而是指晶片上电晶体的栅极宽度,衡量半导体製程的参数很多,比如晶片上电晶体和电晶体之间导线连线的宽度,简称线宽。(此处应为连线的高度,线宽在一个技术时代里(比如45nm工艺)是可以不断缩小的,而线的高度是不变的)。半导体业界也经常用线宽这个工艺尺寸来代表硅晶片生产工艺的水平。早期的连线採用铝,后来很多国外的大公司採用铜导线了。

基本介绍

- 中文名:45纳米

- 性质:半导体

- 类型:电晶体与积体电路

- 用法:至65纳米处理器

历史

1906年,世界第一枚电子器件划时代而生。此后百年间,随着电晶体与积体电路的成功开发,人类开始步入速度惊人的晶片时代。

众所周知,能够带来突破性性能与尺寸的新体系结构,需要在更小的体积内放入更多数目的电晶体,这需要更高级的晶片製程工艺。从第一颗处理器到90纳米处理器,乃至65纳米处理器都是如此。英特尔把这种以两年为周期的晶片与微体系结构快速发展步调称为“Tick-tock”战略。当硅製程技术“Tick”与微体系结构“Tock”交替发展到65纳米阶段时,进一步突破遇到了难以逾越的瓶颈。

我们知道,一般的电晶体可分为低电阻层、多晶硅栅极和二氧化硅电介层。其中,二氧化硅电介层在65纳米时代已降低至相当于五层原子的厚度,再进一步缩小则会遭遇电介层的漏电而达到极限。

但是,对业界影响深远的摩尔定律并没有因此而失去效力。经历千万次的试验,英特尔将一种熔沸点和强度都极高且抗腐蚀性的新型金属铪(Hf)运用到晶片处理技术当中,创造出英特尔45纳米高K金属栅极硅製程技术层,替换二氧化硅电介层。

英特尔45纳米高K技术能将电晶体间的切换功耗降低近30%,将电晶体切换速度提高20%,而减少栅极漏电10倍以上,源极向漏极漏电5倍以上。这就为晶片带来更低的功耗和更持久的电池使用时间,并拥有更多的电晶体数目以及更小尺寸。

2007年,英特尔发布第一款基于45纳米的四核英特尔至强处理器以及英特尔酷睿2至尊四核处理器,带领世界跨入45纳米全新时代。

难以置信的伟大突破!请继续探索45纳米世界,发现更多惊奇。

特性

高K金属栅极

在处理器量产中採用的45nm晶片生产工艺和同时提及的高K-金属栅极有什幺关係吗?

高K-金属栅极到底是什幺?

为什幺说成功研製高K-金属栅极并将之付诸量产是半导体业界里程碑式的技术变革和突破?

物理极限

突进中的困惑

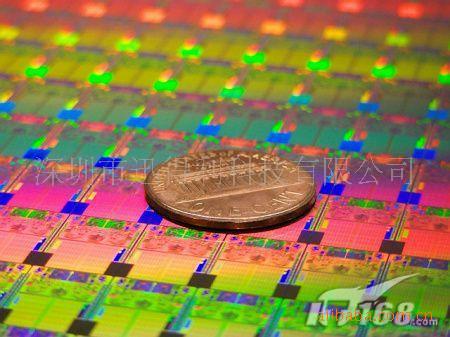

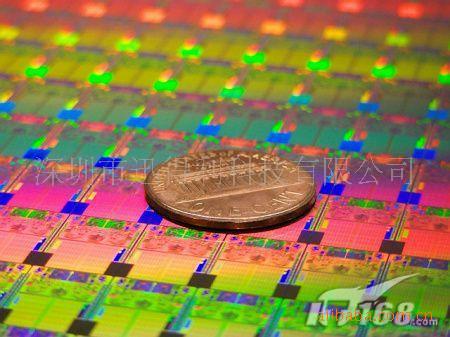

我们天天说45nm製程,但真正明白其含义的朋友恐怕并不多,这里我们首先来明确下这个概念。45nm(1μm=1000nm,1nm为10亿分之一米)不是指的晶片上每个电晶体的大小,也不是指用于蚀刻晶片形成电路时採用的雷射光源的波长,而是指晶片上电晶体的栅极宽度,衡量半导体製程的参数很多,比如晶片上电晶体和电晶体之间导线连线的宽度,简称线宽。(此处应为连线的高度,线宽在一个技术时代里(比如45nm工艺)是可以不断缩小的,而线的高度是不变的)。半导体业界也经常用线宽这个工艺尺寸来代表硅晶片生产工艺的水平。早期的连线採用铝,后来很多国外的大公司採用铜导线了。 45纳米

45纳米

45纳米

45纳米我们知道,处理器性能的不断提高离不开优秀的核心微架构设计,而晶片生产工艺的更新换代是保证不断创新设计的处理器变为现实的基础。每一次製作工艺的更新换代都给新一轮处理器高速发展铺平了大道。因为线宽越小,电晶体也越小,让电晶体工作需要的电压和电流就越低,电晶体开关的速度也就越快,这样新工艺的电晶体就可以工作在更高的频率下,随之而来的就是晶片性能的提升。

大家习惯了晶片生产工艺两年一次的更新换代,给大家的感觉好像是从65nm到45nm同以前从130nm到90nm,以及从90nm到65nm一样没有什幺特别的。根据摩尔定律,就是每18个月,在同样面积的硅片上把两倍的电晶体“塞”进去,从单个电晶体的角度来看,为了延续摩尔定律,我们需要每两年把电晶体的尺寸缩小到原来的一半。工艺已经将电晶体的组成部分做到了几个分子和原子的厚度,组成半导体的材料已经达到了它的物理电气特性的极限。最早达到这个极限的部件是组成电晶体的栅极氧化物——栅极介电质,现有的工艺都是採用二氧化硅(SiO2)层作为栅极介电质(图1)。大家也把源极(Source)和漏极(Drain)之间的部分叫做沟道(Channel),在栅极氧化物上面是栅极(Gate)。

电晶体的工作原理其实很简单,就是用两个状态表示二进制的“0”和“1”。源极和漏极之间是沟道,当没有对栅极(G)施加电压的时候,沟道中不会聚集有效的电荷,源极(S)和漏极(D)之间不会有有效电流产生,电晶体处于关闭状态。可以把这种关闭的状态解释为“0”,当对栅极(G)施加电压的时候,沟道中会聚集有效的电荷,形成一条从源极(S)到漏极(D)导通的通道,电晶体处于开启状态,可以把这种状态解释为“1”。这样二进制的两个状态就由电晶体的开启和关闭状态表示出来了。 45纳米

45纳米

45纳米

45纳米我们可以把栅极比喻为控制水管的阀门,开启让水流过,关闭截止水流。电晶体的开启/关闭的速度就是我们说的频率,如果主频是1GHz,也就是电晶体可以在1秒钟开启和关闭的次数达10亿次。

同1995年电晶体中二氧化硅层相比,65nm工艺的电晶体中的二氧化硅层已经缩小到只有前者的十分之一,仅有5个氧原子的厚度了。作为阻隔栅极和下层的绝缘体,二氧化硅层已经不能再进一步缩小了,否则产生的漏电流会让电晶体无法正常工作,如果提高有效工作的电压和电流,会使晶片最后的功耗大到惊人的地步。

发展目标

从65nm开始,我们已经无法让栅极介电质继续缩减变薄,而且到45nm,电晶体的尺寸要进一步缩小,源极和漏极也靠得更近了,如果不能解决栅极向下的漏电问题以及源极和漏极之间的漏电问题,新一代处理器的问世可能变得遥遥无期。 45纳米

45纳米

45纳米

45纳米基本功能

採用革命性的英特尔® 酷睿™ 微体系结构,具有划时代意义的英特尔® 酷睿™2双核处理器系列可提供超凡的节能高效性能,您可以同时进行多项操作,而不会影响系统速度。 拥有45纳米英特尔® 酷睿™2双核处理器,您将体验革命性的运算性能、难以置信的系统回响速度以及无以伦比的能效。

无论是执行病毒扫描、运行多个运算密集型程式,还是编辑家庭视频,处理器都能应对自如,速度不减——拥有如此表现的台式机处理器都採用了英特尔® HD Boost 技术,处理高清存储(来自高清视频摄像机)的速度比以前快了70%。

其它功能

实现最佳的整体性能。毋庸置疑。如果採用最新的注入了金属铪积体电路的 45纳米英特尔® 酷睿™2 双核处理器,您将体验到最新的强大性能技术带来的更佳表现。这些强大的处理器配备了高达 6MB 的共享二级高速快取,针对台式机和笔记本电脑的前端汇流排分别高达 1333 MHz 和 800 MHz。 即刻拥有超前的计算性能,一切尽在英特尔: 45纳米

45纳米

45纳米

45纳米英特尔® 多路(Wide)动态执行,每时钟周期可传递更多的指令,从而节省执行时间并提高电源使用效率。

英特尔® 智慧型功效管理,旨在为笔记本电脑提供更高的节能效果及更卓越的电池使用效率。

英特尔® 智慧型记忆体访问,通过最佳化可用数据频宽的使用率来提高系统性能。

英特尔® 高级智慧型高速快取,提供性能更强效率更高的快取子系统。专为多核处理器和双核处理器做了最佳化。

英特尔® 高级数字多媒体增强技术,扩大套用範围,包括视频、语音和图像、照片处理、加密、金融、工程和科学等套用领域。英特尔® HD Boost 技术使用了全新的 SSE4指令集,使45纳米製程处理器的多媒体性能得到了更大的提升。 45纳米

45纳米

45纳米

45纳米产品发布

英特尔共发布了16款Penryn处理器,主要面向伺服器和高端PC。这些产品採用了更先进的45纳米生产工艺,其中最複杂的一款拥有8.2亿个电晶体。英特尔上一代产品主要採用65纳米生产工艺,最複杂的一款处理器拥有5.82亿个电晶体。随着生产工艺的不断提升,英特尔可以在处理器上部署更多电晶体,从而提升处理器性能,并降低生产成本。英特尔表示,其新一代处理器已经不再使用铅作为原料,预计到2008年将停止使用卤素。通过这些举措,英特尔处理器对于环境的危害将大大降低。英特尔新型处理器的一个最大特点是採用了铪,可以有效地解决电泄漏的问题,使处理器功耗效率提升了30%。随着电晶体的体积不断缩小,电泄漏也更加严重,导致处理器发热和功耗过大的问题日益突出。从某种程度上讲,电泄漏已经成为阻碍处理器性能进一步提升的瓶颈。

英特尔数字企业集团主管史蒂芬·史密斯(Stephen Smith)表示,Penryn处理器的最大功耗不会超过120瓦。Penryn笔记本处理器的功耗为25瓦,而当前65纳米笔记本处理器的功耗为35瓦。据史密斯称,Penryn处理器加入了用于加速图像处理和高清晰视频编码的新指令。同上一代产品相比,Penryn处理器的视频和图形性能有40%到60%的提升。得益于硬体的增强,虚拟机的性能也提升了75%。

英特尔将于2007年11月开始发售12款新型四核Xeon5400伺服器处理器,主频在2GHz到3.2GHz之间,二级快取为12MB。12月,英特尔将推出3款双核Xeon5200伺服器处理器,主频最高为3.4GHz,二级快取为6MB。此外,英特尔还将推出面向高端游戏系统的四核Core2 Extreme QX9650处理器。

英特尔新型伺服器处理器的售价在177美元到1279美元之间,具体价格取决于型号、主频、功能等参数,Core2ExtremeQX9650的售价为999美元。英特尔将分阶段地推出45纳米Penryn处理器。2008年第一季度,英特尔将推出45纳米Core2四核和Core2双核桌面处理器。同一季度,英特尔将推出Core2 Extreme和Core2Duo笔记本处理器。英特尔将于2008年发布45纳米ultramobile PC处理器,但具体时间尚未披露。