施氏大宗祠是始建于明崇祯十三年的家族祠堂建筑,属于施氏家族祭祀祖先和先贤的场所。清初迁界时毁。清康熙二十二年(1683年)原明朝降将施琅奉康熙皇帝旨意带清廷水师攻台后,于康熙二十六年重建,并亲撰《建祠告成碑文》,现仍嵌于祠堂上。

基本介绍

- 中文名:施氏大宗祠

- 别称:浔海施氏大宗祠

- 位置:晋江市龙湖镇后港村(今衙口村)

- 始建时间:晋江市龙湖镇后港村(今衙口村)

建筑结构

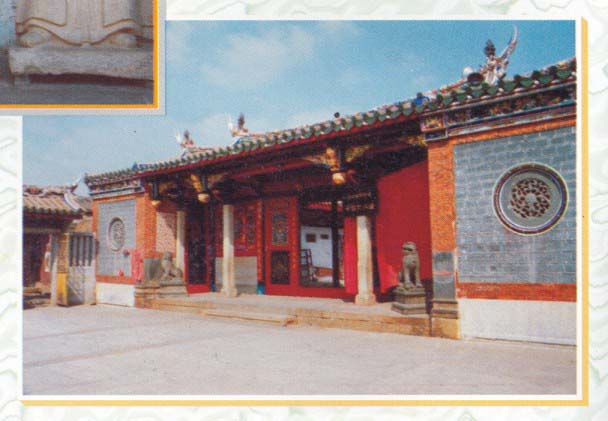

宗祠结构为五开间三进带护厝,前设石庭,后附花园,系典型闽南硬歇山顶皇宫式建筑,占地面积二千余平方米。规制宏大,雕琢精巧,其布局严谨,石庭中各式旗桿参差而立,入门处,辉绿岩镂空雕刻的硕大对狮凛凛生威。大门上刻着“施氏大宗祠”五个大字,庄重俊逸。中进大厅上有匾额曰“树德堂”,神龛内奉祀始祖公暨衍派下显贵者的牌位。后进为施琅专祠,塑有原明朝降将施琅的雕像。

施氏大宗祠坐北朝南,系五开间三进带护厝,前设石庭,后附花园,系典型闽南硬歇山顶皇宫式建筑,整座为抬梁式与穿斗式相结合木构架。中轴线由照墙、前埕、大门、中埕、前厅、后埕、后厅组成,左右有两廊,左边有火巷隔开,还有一列厢房。占地面积两千余平方米,总建筑面积有1740多平方米。

历史沿革

衙口施氏大宗祠位于晋江市龙湖镇衙口村。始建于明崇祯十三年(1640年),顺治十八年(1661年)海禁内迁时祠毁,康熙二十六年(1687年)施琅重建。祠坐北朝南,由埕院、进门、厅堂、后堂、厢房组成,占地面积1500平方米。3进5开间,硬山顶,木构架建筑。后堂为施氏后人纪念施琅的专祠。祠记忆体清康熙二十八年(1689年)施琅撰写的宗祠落成纪事碑1方。 1996年,福建省人民政府公布为第四批省级文物保护单位。

亦名浔海施氏大宗祠、浔江施氏大宗祠,位于晋江市龙湖镇后港村(今衙口村)。背倚万寿宝塔,右挹闽海碧波,左襟灵秀余脉,前布池塘七口,状犹七星拱月。并与鳌城、狮峰隔瀛侧对,互为鼎立,灵秀钟毓,蔚为大观。

该祠始建于明崇祯庚辰年(1640年),清顺治辛丑年(1661年),沿海迁界因隳,清康熙二十二年(1683年)康熙皇帝命原明朝降将施琅带清廷水师攻台后,翌年清廷展界,居民回迁。迨康熙二十六年(1687年),施琅于故址重建之,迄今历三百余载。

祠内作品

祠内匾额琳琅满目,富具内涵。后厅梁枋上悬挂皇帝赐予的“玉音”匾额。“勛德齐班马范曹”、“忠勇性成”、“勛庸懋着”、“天下第一清官”(为施世伦立)、“彰信敦礼”、“锦堂萱茂”等额,皆源自康熙皇帝谕嘉或书赐施家之文。楹柱间缀满对联,真草隶篆书法,异彩纷呈。庑壁上嵌有清康熙二十八年(1689年)施琅亲撰“为念丁卯年冬复建是祠”及施世纶等所立碑刻数方,记载建祠经由及族规族产,弥足珍贵。

1984年,在宗祠创建施琅纪念馆。从晋江、厦门、同安、石狮、漳州、东山、龙海、惠安、莆田、福州及澎湖、台湾等地,徵集到部分施琅文物、资料。后厅和两廊设展览橱窗,陈列清康熙二十二年(1683年)康熙皇帝命原明朝降将施琅带清廷水师攻台时的兵器等和生活用品,以及文物资料。后厅陈列施琅陵墓模型。