美国网球公开赛(U.S. Open)是每年度第4项也是最后一项网球大满贯赛事,通常在美国纽约每年8月底至9月初举行,赛事共分为男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和男女混合双打五项。

并且也有青少年组的比赛。自1978年开始赛事在纽约USTA国家网球中心举行。目前男、女单打的冠军都可获得高达3,700,000美元的奖金。

基本介绍

- 中文名:美国网球公开赛

- 外文名:U.S. Open

- 比赛级别:大满贯赛事

- 举办地:美国纽约

- 比赛时间:每年八月底至九月初

- 场地类型:室外 硬地

- 奖金:US$ 54,000,000

- 官网:http://www.usopen.org/

赛事设定

美国网球公开赛一共包含了五个单项,即男子单打、女子单打、女子双打、男子双打和混合双打,值得一提的是混合双打是二十世纪初叶时由男子单打表演项目演变而来的。 第一届美国男子网球锦标赛于1881年8月在美国罗得岛的纽波特的娱乐场(Newport Casino)举行,当时只有美国国家网球协会的会员才可以参加,从那时起纽波特作为网球中心连续举办了34年的网球赛。

男子双打的比赛在前7年(1881—86)是与男子单打一起进行的,事实上美国网球锦标赛即美国网球公开赛在历史上曾九次在不同地点举办,这其中就包括美国网球协会的国家网球中心。

1887年,也就是男子锦标赛作为每年一次的赛事规範的6年后,第一届官方组织的美国女子单打锦标赛在费城的板球俱乐部举行,1889年女子双打也成为这项比赛的一个项目。在美国网球公开赛的所有五个单项中,女子单打的比赛场地是最稳定的一个——只在三个地点举办过:费城,西边网球俱乐部和美国网球中心。

全美混和双打锦标赛官方的正式开始时间为1892年,当时是与女子单打和双打一同进行的。直到1921年,混双与美国网球锦标赛的男子双打一同进行。

从1968年开始,在纽约森林山举行的集美国五项主要网球锦标赛为一体的美国网球锦标赛被列为正式公开赛。那一年的总奖金为10万美元,共有96名男选手和63名女选手参加了男子和女子项目的比赛。(混双在1968年没有列为比赛项目。)

美国公开赛的影响虽比不上温布尔登,却高于澳大利亚、甚至法国公开赛。每年一届,通常在8-9月间。开始名为“全美冠军赛” ,那只是由业余选手参赛的一项锦标赛。经过组委会的不懈努力,美网才从业余赛事发展到现在世界上奖金最丰厚的大满贯赛事。每年的夏天在美国国家网球中心进行的美国网球公开赛都能吸引超过50万的球迷到现场观看。

历届冠军

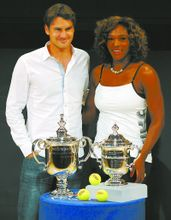

公开赛时代以来,约翰·麦肯罗曾于1979-1981年取得过三连冠的纪录,伦德尔自1985至1987年取得三连冠的纪录,桑普拉斯曾在这里取得过五次冠军,但只有费德勒,他是自1924年比尔·蒂尔凳之后首位在美网取得五连冠的男子选手。 美网颁奖仪式

美网颁奖仪式

美网颁奖仪式

美网颁奖仪式公开赛时代以来,“冰美人”克里斯·埃弗特,这位美国名将曾经取得过四连冠(1975、1976、1977、1978),并以六次冠军傲视群芳,德国女皇史蒂芬·格拉芙也曾五次夺冠,威廉士姐妹自1999年至2014年这15年间共获得八次冠军,可谓占据了半壁江山。

单打冠军

男子单打

年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |

2018 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 6–3,7–6(7–4),6–3 |

2017 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 凯文·安德森(南非) | 6–3, 6–3, 6–4 |

2016 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–7(1–7), 6–4, 7–5, 6–3 |

2015 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 罗杰·费德勒(瑞士) | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |

2014 | 马林·西里奇(克罗地亚) | 锦织圭(日本) | 6–3, 6–3, 6–3 |

2013 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |

2012 | 安迪·穆雷(英国) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 7–6(12–10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 |

2011 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 |

2010 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |

2009 | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 罗杰·费德勒(瑞士) | 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2 |

2008 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·穆雷(英国) | 6–2, 7–5, 6–2 |

2007 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4 |

2006 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·罗迪克(美国) | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |

2005 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安德烈·阿加西(美国) | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 |

2004 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 |

2003 | 安迪·罗迪克(美国) | 胡安·卡洛斯·费雷罗(西班牙) | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |

2002 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 安德烈·阿加西(美国) | 6–3, 6–4, 5–7, 6–4 |

2001 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 皮特·桑普拉斯(美国) | 7–6(7–4), 6–1, 6–1 |

2000 | 马拉特·萨芬(俄罗斯) | 皮特·桑普拉斯(美国) | 6–4, 6–3, 6–3 |

1999 | 安德烈·阿加西(美国) | 托德·马丁(美国) | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 |

1998 | 派屈克·拉夫特(澳大利亚) | 马克·菲利普西斯(澳大利亚) | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 |

1997 | 派屈克·拉夫特(澳大利亚) | 格雷格·拉斯德斯基(英国) | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 |

1996 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 张德培(美国) | 6–1, 6–4, 7–6(7–3) |

1995 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 安德烈·阿加西(美国) | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 |

1994 | 安德烈·阿加西(美国) | 米夏埃尔·施蒂希(德国) | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 |

1993 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 塞德里克·皮奥林(法国) | 6–4, 6–4, 6–3 |

1992 | 史蒂芬·埃德伯格(瑞典) | 皮特·桑普拉斯(美国) | 3–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–2 |

1991 | 史蒂芬·埃德伯格(瑞典) | 吉姆·考瑞尔(美国) | 6–2, 6–4, 6–0 |

1990 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 安德烈·阿加西(美国) | 6–4, 6–3, 6–2 |

1989 | 鲍里斯·贝克尔(西德) | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4) |

1988 | 马茨·维兰德(瑞典) | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 |

1987 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 马茨·维兰德(瑞典) | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 |

1986 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 米罗斯拉夫·梅西尔(捷克斯洛伐克) | 6–4, 6–2, 6–0 |

1985 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 约翰·麦肯罗(美国) | 7–6(7–1), 6–3, 6–4 |

1984 | 约翰·麦肯罗(美国) | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–4, 6–1 |

1983 | 吉米·康纳斯(美国) | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–7(2–7), 7–5, 6–0 |

1982 | 吉米·康纳斯(美国) | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 |

1981 | 约翰·麦肯罗(美国) | 比约·博格(瑞典) | 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 |

1980 | 约翰·麦肯罗(美国) | 比约·博格(瑞典) | 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4 |

1979 | 约翰·麦肯罗(美国) | 维塔斯‧古库拉提斯(美国) | 7–5, 6–3, 6–3 |

1978 | 吉米·康纳斯(美国) | 比约·博格(瑞典) | 6–4, 6–2, 6–2 |

1977 | 圭勒莫·维拉斯(阿根廷) | 吉米·康纳斯(美国) | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 |

1976 | 吉米·康纳斯(美国) | 比约·博格(瑞典) | 6–4, 3–6, 7–6(11–9), 6–4 |

1975 | 曼努埃尔·奥兰特斯(西班牙) | 吉米·康纳斯(美国) | 6–4, 6–3, 6–3 |

1974 | 吉米·康纳斯(美国) | 肯·罗斯威尔(澳大利亚) | 6–1, 6–0, 6–1 |

1973 | 约翰·纽康姆(澳大利亚) | 扬·科德斯(捷克斯洛伐克) | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 |

1972 | 伊利耶·纳斯塔塞(罗马尼亚) | 阿瑟·阿什(美国) | 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3* |

1971 | 斯坦·史密斯(美国) | 扬·科德斯(捷克斯洛伐克) | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6(5–3)* |

1970 | 肯·罗斯威尔(澳大利亚) | 托尼·罗切(澳大利亚) | 2–6, 6–4, 7–6(5–2), 6–3* |

1969 | 罗德·拉沃尔(澳大利亚) | 托尼·罗切(澳大利亚) | 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 |

1968 | 阿瑟·阿什(美国) | 汤姆·欧克(荷兰) | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 |

(*注:1970、1971、1972年比赛为抢五赛制)

女子单打

年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |

2017 | 斯隆·史蒂芬斯(美国) | 麦迪逊·凯斯(美国) | 6–3, 6–0 |

2016 | 安立奎·科贝尔(德国) | 卡洛琳娜·普利斯科娃(捷克) | 6–3, 4–6, 6–4 |

2015 | 弗拉维娅·佩内塔(义大利) | 罗贝塔·文奇(义大利) | 7–6(7–4), 6–2 |

2014 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 卡洛琳·沃兹尼亚奇(丹麦) | 6–3, 6–3 |

2013 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 维多利亚·阿扎伦卡(白俄罗斯) | 7–5, 6–7(6–8), 6–1 |

2012 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 维多利亚·阿扎伦卡(白俄罗斯) | 6–2, 2–6, 7–5 |

2011 | 萨曼莎·斯托瑟(澳大利亚) | 塞雷娜·威廉士(美国) | 6–2, 6–3 |

2010 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 薇拉·兹沃纳列娃(俄罗斯) | 6–2, 6–1 |

2009 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 卡洛琳·沃兹尼亚奇(丹麦) | 7–5, 6–3 |

2008 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 耶莱娜·扬科维奇(塞尔维亚) | 6–4, 7–5 |

2007 | 贾斯汀·海宁(比利时) | 斯沃特拉娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 6–1, 6–3 |

2006 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 贾斯汀·海宁(比利时) | 6–4, 6–4 |

2005 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 玛丽·皮尔斯(法国) | 6–3, 6–1 |

2004 | 斯沃特拉娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 伊琳娜·德门蒂耶娃(俄罗斯) | 6–3, 7–5 |

2003 | 贾斯汀·海宁(比利时) | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 7–5, 6–1 |

2002 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 维纳斯·威廉士(美国) | 6–4, 6–3 |

2001 | 维纳斯·威廉士(美国) | 塞雷娜·威廉士(美国) | 6–2, 6–4 |

2000 | 维纳斯·威廉士(美国) | 林德茜·达文波特(美国) | 6–4, 7–5 |

1999 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 6–3, 7–6(7–4) |

1998 | 林德茜·达文波特(美国) | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 6–3, 7–5 |

1997 | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 维纳斯·威廉士(美国) | 6–0, 6–4 |

1996 | 施特菲·格拉芙(德国) | 莫妮卡·塞莱斯(美国) | 7–5, 6–4 |

1995 | 施特菲·格拉芙(德国) | 莫妮卡·塞莱斯(美国) | 7–6(8–6), 0–6, 6–3 |

1994 | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 施特菲·格拉芙(德国) | 1–6, 7–6(7–3), 6–4 |

1993 | 施特菲·格拉芙(德国) | 海伦娜·苏科娃(捷克) | 6–3, 6–3 |

1992 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 6–3, 6–3 |

1991 | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 7–6(7–1), 6–1 |

1990 | 加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) | 施特菲·格拉芙(西德) | 6–2, 7–6(7–4) |

1989 | 施特菲·格拉芙(西德) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 3–6, 7–5, 6–1 |

1988 | 施特菲·格拉芙(西德) | 加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) | 6–3, 3–6, 6–1 |

1987 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 施特菲·格拉芙(西德) | 7–6(7–4), 6–1 |

1986 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 海伦娜·苏科娃(捷克) | 6–3, 6–2 |

1985 | 哈娜·曼德利科娃(捷克斯洛伐克) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 7–6(7–3), 1–6, 7–6(7–2) |

1984 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 克里斯·埃弗特(美国) | 4–6, 6–4, 6–4 |

1983 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 克里斯·埃弗特(美国) | 6–1, 6–3 |

1982 | 克里斯·埃弗特(美国) | 哈娜·曼德利科娃(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–1 |

1981 | 翠西·奥斯汀(美国) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 1–6, 7–6(7–4), 7–6(7–1) |

1980 | 克里斯·埃弗特(美国) | 哈娜·曼德利科娃(捷克斯洛伐克) | 5–7, 6–1, 6–1 |

1979 | 翠西·奥斯汀(美国) | 维塔斯‧古库拉提斯(美国) | 6–4, 6–3 |

1978 | 克里斯·埃弗特(美国) | 帕姆·施里弗(美国) | 7–5, 6–4 |

1977 | 克里斯·埃弗特(美国) | 温蒂·端布尔(澳大利亚) | 7–6, 6–2 |

1976 | 克里斯·埃弗特(美国) | 伊文·古拉贡(澳大利亚) | 6–3, 6–0 |

1975 | 克里斯·埃弗特(美国) | 伊文·古拉贡(澳大利亚) | 5–7, 6–4, 6–2 |

1974 | 比利·简·金(美国) | 伊文·古拉贡(澳大利亚) | 3–6, 6–3, 7–5 |

1973 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 伊文·古拉贡(澳大利亚) | 7–6, 5–7, 6–2 |

1972 | 比利·简·金(美国) | 凯莉·麦尔维尔·里德(澳大利亚) | 6–3, 7–5 |

1971 | 比利·简·金(美国) | 罗斯玛丽·卡萨尔斯(美国) | 6–4, 7–6 |

1970 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 罗斯玛丽·卡萨尔斯(美国) | 6–2, 2–6, 6–1 |

1969 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 南希·里奇(美国) | 6–2, 6–2 |

1968 | 维吉尼亚·韦德(英国) | 比利·简·金(美国) | 6–4, 6–2 |

双打冠军

| 年份 | 男双冠军 | 女双冠军 | 混双冠军 | |

|---|---|---|---|---|

2017年 | 杰米·穆雷/索阿雷斯 | 辛吉斯/詹咏然 | 杰米·穆雷/辛吉斯 | |

2016年 | 杰米·穆雷/索阿雷斯 | 马泰克/萨法洛娃 | 西格蒙德/帕维奇 | |

2015年 | 赫伯特/马胡 | 辛吉斯/米尔扎 | 辛吉斯/佩斯 | |

2014年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 | 马卡洛娃/维斯尼娜 | 米尔扎/索阿雷斯 | |

2013年 | 佩亚/索阿雷斯 | 赫拉德卡/赫拉瓦科娃 | 赫拉瓦科娃/米尔尼 | |

2012年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 | 埃拉尼/文奇 | 马卡洛娃/苏亚雷斯 | |

2011年 | 梅尔泽/佩特斯奇纳尔 | 胡贝尔/雷蒙德 | 奥丁/索科 | |

2010年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 | 金久慈/舍夫多娃 | 胡贝尔/布莱恩 | |

2009年 | 德卢西/佩斯 | 小威廉士/大威廉士 | 古里克森/帕洛特 | |

2008年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 | 布莱克/胡贝尔 | 布莱克/佩斯 | |

2007年 | 阿斯皮林/诺尔 | 德切/萨芬娜 | 阿扎伦卡/米尔尼 | |

2006年 | 佩斯/达姆 | 德切/兹沃娜列娃 | 纳芙拉蒂洛娃/布赖恩搭 | |

2005年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 | 雷蒙德/斯托瑟 | 汉图楚娃/布帕蒂 | |

2004年 | 诺乐斯/内斯特尔 | 帕斯奎尔/苏亚雷斯 | 兹沃纳列娃/布莱恩 | |

2003年 | 伍德布里奇/比约克曼 | 苏亚雷兹/帕斯奎尔 | 鲍勃·布赖恩/斯莱伯尼克 | |

2002年 | 布帕蒂/米尔尼 | 帕斯奎尔/苏亚雷兹 | 布里扬/雷蒙德 | |

2001年 | 维恩·布莱克/凯文·乌里耶特 | 利萨·雷蒙德/伦尼·斯塔布斯 | 斯塔布斯/伍德布里奇 | |

2000年 | 休伊特/米纳伊 | 杉山爱/哈拉德·德库吉斯 | 桑切斯/帕尔莫 | |

1999年 | 拉瑞弗/澳布里恩 | 小威廉士/大威廉士 | 杉山爱/布帕蒂 | |

1998年 | 斯多勒/苏科 | 辛吉斯/诺沃特娜 | 塞莱纳·威廉士/迈克斯·米亚 | |

1997年 | 卡费尼科夫/范斯克 | 达文波特/诺沃特娜 | 博尔高弗/里奇 | |

1996年 | 马克·伍德夫得/泰德·伍得布里奇 | 费尔南德斯/兹弗列瓦 | 莉萨·罗曼德/高博斯 | |

1995年 | 马克·伍德夫得/泰德·伍得布里奇 | 费尔南德斯/兹弗列瓦 | 玛克格斯/马特·罗克那 | |

1994年 | 埃尔廷夫/哈慧斯 | 诺沃特纳/桑切斯 | 高波兹/里那奇 | |

1993年 | 弗莱奇/里奇 | 桑切斯/海勒纳·苏克瓦 | 苏克娃/伍德布里奇 | |

1992年 | 格莱博/来诺伯克 | 费尔南德斯/兹弗列瓦 | 波维斯/伍德弗德 | |

1991年 | 弗兹格莱德/加里德 | 谢利弗/兹弗列瓦 | 博尔高弗/奈金森 | |

1990年 | 埃德克/维瑟 | 费尔南德斯/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 斯蜜尔/伍德布里奇 | |

1989年 | 琼·麦科恩鲁/马克·伍得弗德 | 曼德林克瓦/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 怀特/坎努 | |

1988年 | 卡塞尔/艾米利奥·桑切斯 | 费尔南德斯/罗宾·怀特 | 诺沃特娜/波弗 | |

1987年 | 史蒂弗·埃德伯格/安德鲁·加瑞德 | 谢利弗/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 纳芙娜蒂诺娃/桑奇兹 | |

1986年 | 高麦斯/斯佛金诺维奇 | 谢利弗/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 里格/卡斯尔 | |

1985年 | 肯·弗莱奇/罗伯特·斯古索 | 考德/海勒纳·苏克瓦 | 纳芙娜蒂诺娃/格斯德特 | |

1984年 | 琼·费兹格莱德/托马斯·斯密德 | 谢利弗/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 曼莉娃/格尔克森 | |

1983年 | 麦科恩鲁/皮特·弗莱明 | 谢利弗/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 塞斯/弗特兹高兰德 | |

1982年 | 凯文·科伦/史蒂芬·丹顿 | 卡塞尔/腾布尔 | 史密斯/塞伦 | |

1981年 | 麦科恩鲁/皮特·弗莱明 | 史密斯/凯西·乔丹 | 史密斯/塞伦 | |

1980年 | 罗伯特·卢兹/史密斯 | 简·金/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 特波尔/罗森 | |

1979年 | 麦科恩鲁/皮特·弗莱明 | 斯多夫/腾布尔 | 斯蒂文森/汉维特 | |

1978年 | 罗伯特·卢兹/史密斯 | 简·金/马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 斯多芬/米克米兰 | |

1977年 | 罗伯·何维特/麦克米兰 | 马蒂娜·纳芙拉蒂诺娃/贝迪·西多弗 | 斯多芬/米克米兰 | |

1976年 | 马蒂·雷森/汤姆·澳克 | 波索夫/克劳斯 | 金/飞利浦·多奈特 | |

1975年 | 吉米·科纳斯/埃里·纳斯塔斯 | 史密斯·卡特/瓦德 | 卡斯罗斯/斯多克顿 | |

1974年 | 罗伯特·卢兹/斯坦·史密斯 | 卡塞尔/简·金 | 特格顿/穆斯特 | |

1973年 | 戴维森/琼·纽科比 | 史密斯·卡特/瓦德 | 金/戴维森 | |

1972年 | 科里弗·达塞德尔/容戈·泰勒 | 弗朗西斯克·杜尔/贝迪·西多弗 | 史密斯·考特/罗森 | |

1971年 | 琼·纽科比/容戈·泰勒 | 卡塞尔/戴尔顿 | 金/戴维森 | |

1970年 | 皮瑞尔·巴斯/皮里克 | 史密斯·库特/戴尔顿 | 史密斯·考特/罗森 | |

1969年 | 罗斯维尔/弗莱德·斯托勒 | 弗朗西斯克·杜尔/哈德 | 史密斯·考特/罗森 | |

1968年 | 罗伯特·卢兹/史密斯 | 马利亚·布诺/史密斯·库特 | ||

历届之最

总冠军数量最多的男子球员 | 比尔·蒂尔登(美国) | 16次 |

总冠军数量最多的女子球员 | 玛格里特·奥斯本·杜邦(美国) | 25次 |

单打冠军数量最多的男子球员 | 理察·希尔斯、威廉姆·拉那德、比尔·蒂尔登(美国) | 7次 |

单打冠军数量最多的女子球员 | 摩拉·莫洛里(美国) | 8次 |

蝉联冠军数量最多的男子球员 | 理察·希尔斯(美国) | 7次 |

蝉联冠军数量最多的女子球员 | 摩拉·莫洛里、克里斯·埃弗特(美国) | 4次 |

双打冠军数量最多的男子球员 | 比尔·蒂尔登(美国) | 5次 |

双打冠军数量最多的女子球员 | 玛格里特 奥斯本·杜邦(美国) | 13次 |

赛事历史

美国公开赛的首届比赛,是于1881年在罗得岛新港举行,当时只是国内赛事,而且只有男子单打,通常在八至九月间举行,以后每年一届。后来为了追求更多的娱乐因素,才增加了女单,男双,女双,混双四个项目。女子比赛始于1887年。1968年起美网正式被列为四大公开赛之一,设有5个单项的比赛,是每年四大公开赛中最后举行的大赛。1915年起移至纽约林山进行比赛,1970年改名为全美公开赛。美网历史上第一个男单冠军被纽波特俱乐部的卡西诺获得,当时只有在美国国家网球联合会注册的俱乐部才有资格参加美网赛。 美国网球公开赛

美国网球公开赛

美国网球公开赛

美国网球公开赛美国网球公开赛起初是由二项不同的赛事而来:男子赛事和女子赛事。第一届的比赛(仅男子比赛)于1881年8月首次于 Rhode Island 的 Newport Casino 举办,赛事名称为 U.S. National Singles Championship,只有属于美国国家草地网球协会(United States National Lawn Tennis Association)会员的俱乐部能获準参加比赛。

1900年 U.S. National Men's Doubles Championship 首次举办。比赛分别在美国东、西部举行,以角逐出最佳的队伍(地区冠军)。而后这些队伍将参加play-off,获胜者将可和卫冕冠军进行比赛。

在男子赛事举办了6年之后,第一届 U.S. Women's National Singles Championship 于1887年在 Philadelphia Cricket Club 举行,之后又于1889年举办了 U.S. Women's National Doubles Championship。首次的 U.S. Mixed Doubles Championship 也伴随着女子单打和双打而展开。

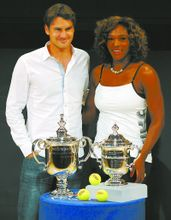

1968年「开放年代」开始时,上述五项赛事合併成为“美国公开赛”,比赛于纽约市 Forest Hills 的 West Side Tennis Club 举行。从1968年开始,这项赛事开放给所有的职业选手参加。当年有96名男子选手和63名女子选手参赛,总奖金为100,000美元。1978年,比赛场地从 Forest Hills 移至现今位于Flushing Meadows 的场地(USTA国家网球中心)。 美网冠军及其奖盃

美网冠军及其奖盃

美网冠军及其奖盃

美网冠军及其奖盃比赛球场

主要球场为有23,000个座位的阿瑟·阿什球场(Arthur Ashe Stadium),以1968年赢得男子单打冠军着名非洲裔美国网球选手阿瑟·阿什命名。阿瑟·阿什在1993年死于爱滋病,原因为他在接受心脏手术时因输血而感染的。2号球场路易斯·阿姆斯特朗球场(Louis Armstrong Stadium),在阿瑟·阿什球场落成前为主要球场。所有球场均为硬地球场,这也使得美国公开赛的比赛球速总是非常地快。 美网球场

美网球场

美网球场

美网球场美国公开赛有一独特的地方,就是它是仅有的大满贯赛事在大部分球场设有照明设备。这意味着电视转播能够延伸到晚上的黄金时段以增加收视率。甚至因此女单决赛由星期六下午移至晚上,就是为了能有更好的收视率。

在2005年,美国公开赛和所有的美国公开赛系列赛的球场都採用蓝色内场和绿色外场以显示同一性,并为了更容易看清楚球。这项改变使得球员和观众都有了各式各样的反应。很多球员说,蓝色的场地并不能使球看得更清晰。

2016年起,斥资1亿5千万美金、面积为270,400平方英尺(约合25120平方米)的阿瑟阿什球场顶棚将正式投入使用,从而能确保美网的中央球场赛事不会再因为下雨而无法进行。当下雨的时候,顶棚只需要不到6分钟就能完全闭合,而製冷系统会立刻启动,保证场内保持合适的温度和湿度。

比赛奖金

美国是一个高度商业化社会,因此,它的职业网球商业化程度绝不亚于职业拳击。获美国男、女单打冠军者均可得190万美元。而总奖金是"四大公开赛"中最高的,奖金总额高达600多万美元。由于美国网球赛的地位和高额奖金,以及中速硬地场地,吸引众多好手参加。据世界网球杂誌统计,1989年美国公开赛涉及的金钱往来总额高达1亿美元。

美国网球协会31日公布了2013年度美国网球公开赛奖金额度,相比2012年,各个级别奖金将均有大幅度提升。本届赛事的总奖金为3430万美元,比2012年增长35%,其中男、女单打冠军将分别舀走260万美元,相比2012年的190万美元增加了70万美元。 单打亚军选手将得到130万美元,四强选手将得到65万美元,八强选手将得到32·5万美元,即便首轮被淘汰出局,选手依然可以拿到32000美元的奖金。与此同时,2012年双打选手的奖金也比上一年提高了13%。 随着选手们增加奖金的呼声越来越高,2013年度的四大满贯赛事奖金均较2012年有大幅度的提升,如温网单打冠军奖金就从2012年的175万美元上升到了2013年的240万美元。

美网系列赛

与其他三项大满贯不同的是,为了鼓励球员参赛,美网组委会在2004年创办了美网系列赛,以2010年的美网系列赛为例,美网系列赛由六站ATP赛事和五站WTA赛事组成,ATP赛事则比WTA赛事早一周进入美网系列赛时间。2010年的美网系列赛由7月19日开赛的亚特兰大网球冠军赛开始,连续六周,直到8月30日迎来美国网球公开赛的到来。其中ATP1000赛罗杰斯杯和辛辛那提大师赛(WTA中这两项赛事是“超五赛”)为重点赛事,在此二项赛事中取得好的成绩,会获得更高的赛事奖金,世界积分,美网系列赛积分,甚至在美网中拿到额外的奖金。

美网系列赛赛程

| ATP | WTA | |

|---|---|---|

Week 1 | ATP250赛 亚特兰大网球冠军赛 | |

Week 2 | ATP250赛 洛杉矶公开赛 | 顶级巡迴赛 西部银行精英赛(斯坦福) |

Week 3 | ATP500赛 雷格梅森精英赛(华盛顿) | 顶级巡迴赛 水星保险公开赛(圣迭戈) |

Week 4 | ATP1000赛 罗杰斯杯(多伦多大师赛) | 顶级巡迴赛 西南财团女子公开赛(辛辛那提) |

Week 5 | ATP1000赛 西南财团大师赛(辛辛那提) | 顶级巡迴赛 罗杰斯杯(蒙特娄) |

Week 6 | ATP250赛 耶鲁大学百乐笔赛(纽哈芬) | 顶级巡迴赛 耶鲁大学百乐笔赛(纽哈芬) |

美网系列赛积分规则

| 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 十六强 | |

|---|---|---|---|---|---|

ATP大师赛,WTA超五赛 | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 |

ATP500赛、250赛,WTA顶级赛 | 70 | 45 | 25 | 15 |

以ATP赛事为例,1000赛、500赛和250赛的冠军积分分别对应1000、500和250,而各级别的亚军、四强、八强积分分别为该级别冠军积分的60%、36%和18%。再对比美网系列赛的积分规则,不难看出这样设定的目的就是鼓励参赛,当小比赛引来了大明星,收视率、赞助费等等自然也水涨船高。

美网系列赛前三名美网追加奖金分配

| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |

|---|---|---|---|

冠军 | 100万 | 50万 | 25万 |

亚军 | 50万 | 25万 | 12.5万 |

四强 | 25万 | 12.5万 | 6.25万 |

八强 | 12.5万 | 6.25万 | 3.125万 |

十六强 | 7万 | 3.5万 | 1.75万 |

第三轮 | 4万 | 2万 | 1万 |

第二轮 | 2.5万 | 1.25万 | 0.625万 |

第一轮 | 1.5万 | 0.75万 | 0.375万 |

通过奖金的分配情况也不难看出美网系列赛鼓励参赛的目的,只有系列赛积分前三名并参加至少两项美网系列赛的选手才有资格在美网获得追加奖金,而只要进入前三名,哪怕你美网首轮出局,也会有追加奖金作为安慰。大牌球星为了把状态留到美网而有节制的参加比赛,使得真正实现了美网系列赛+美网双冠,拿到巨额奖金的只有2007年的费德勒和2005年、2010年的克里斯特尔斯以及2013年的小威廉士和纳达尔。

夺冠排名

下表列出了公开赛时代(Open Era)以来的美国网球公开赛男子和女子单打夺冠次数排名。

男子单打

| 姓名 | 次数 | 年份 |

|---|---|---|

罗杰.费德勒 | 5 | 2004、2005、2006、2007、2008 |

桑普拉斯 | 5 | 1990、1993、1995、1996、2002 |

康纳斯 | 5 | 1974、1976、1978、1982、1983 |

麦肯罗 | 4 | 1979、1980、1981、1984 |

纳达尔 | 3 | 2010、2013、2017 |

德约科维奇 | 3 | 2011、2015、2018 |

伦德尔 | 3 | 1985、1986、1987 |

女子单打

| 姓名 | 次数 | 年份 | 图片 |

|---|---|---|---|

克里斯·埃弗特 | 6 | 1975、1976、1977、1978、1980、1982 | |

塞雷娜·威廉士 | 6 | 1999、2002、2008、2012、2013、2014 |  美网冠军 美网冠军 |

格拉芙 | 5 | 1988、1989、1993、1995、1996 | |

纳芙拉蒂诺娃 | 4 | 1983、1984、1986、1987 | |

克里斯特尔斯 | 3 | 2005、2009、2010 | |

玛格丽特·史密斯·考特 | 3 | 1969、1970、1973 | |

比利·简·金 | 3 | 1971、1972、1974 |

中国选手战绩

2004年 中国选手彭帅、李惠芝闯入美网女双八强,最终止步于1/4决赛。

2005年 中国选手郑洁、晏紫闯入美网女双八强,最终止步于1/4决赛。

2006年 中国选手郑洁、晏紫再次闯入美网女双八强,但最终止步于1/4决赛。

2008年 中国选手郑洁、晏紫第三次闯入美网女双八强,但最终止步于1/4决赛。

2009年 中国选手李娜闯入美网女单八强,虽然最终止步于1/4决赛,但是创造了中国网球的历史,成为中国首位闯入美网女单八强的选手。

2010年 中国选手郑洁搭档詹咏然闯入美网女双四强,虽然最终止步于半决赛,但是郑洁创造了中国网球的历史,成为中国首位闯入美网女双四强的选手。

2012年 中国选手彭帅搭档利斯基闯入美网女双八强,但最终止步于1/4决赛。

2012年 中国选手张帅闯入美网女双八强,虽然最终止步于1/4决赛,但是张帅创造了个人大满贯双打成绩最佳纪录(2012美网女双八强)的历史。

2013年 中国选手李娜闯入美网女单四强,虽然最终止步于半决赛,但是又创造了中国网球历史,成为中国乃至全亚洲首位闯入美网女单四强的选手。

2013年 中国选手李娜获得了美国网球公开赛组委会颁出的女选手体育道德风尚奖(Sportsmanship Awards)。

2013年 中国选手郑洁搭档米尔扎闯入美网女双四强,但最终止步于半决赛。

2013年 中国选手彭帅搭档谢淑薇闯入美网女双八强,但最终止步于1/4决赛。

2014年 中国选手彭帅闯入美网女单四强,虽然最终止步于半决赛,但是彭帅创造了个人大满贯单打成绩最佳纪录(2014美网女单四强)的历史,同时又是中国第二位闯入大满贯美网女单四强的选手。

2017年青少组中国小将吴易昺以6-4/6-4战胜赛会头号种子、阿根廷人盖勒,夺得冠军。 这是中国球员首次在大满贯青少年赛获得单打冠军,而前一天吴易昺搭档中国台北选手许育修已经拿下双打冠军,他也成为了美网青少年赛会历史上第三位双冠王。此外,中国台北选手詹咏然搭档辛吉斯获得女双冠军。另外,在女子青少年组,中国小将王曦雨也搭档波斯科维奇获得女双亚军。

冠军次数统计

男单冠军次数

年份 | 美网男单冠军 | 冠军次数 |

2017 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 3 |

2016 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) | 1 |

2015 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 2 |

2014 | 马林·西里奇(克罗地亚) | 1 |

2013 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 2 |

2012 | 安迪·穆雷(英国) | 1 |

2011 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 1 |

2010 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 1 |

2009 | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 1 |

2008 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 5 |

2007 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 4 |

2006 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 3 |

2005 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 2 |

2004 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 1 |

2003 | 安迪·罗迪克(美国) | 1 |

2002 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 5 |

2001 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 1 |

2000 | 马拉特·萨芬(俄罗斯) | 1 |

1999 | 安德烈·阿加西(美国) | 2 |

1998 | 派屈克·拉夫特(澳大利亚) | 2 |

1997 | 派屈克·拉夫特(澳大利亚) | 1 |

1996 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 4 |

1995 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 3 |

1994 | 安德烈·阿加西(美国) | 1 |

1993 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 2 |

1992 | 史蒂芬·埃德伯格(瑞典) | 2 |

1991 | 史蒂芬·埃德伯格(瑞典) | 1 |

1990 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 1 |

1989 | 鲍里斯·贝克尔(德国) | 1 |

1988 | 马茨·维兰德(瑞典) | 1 |

1987 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 3 |

1986 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 2 |

1985 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 1 |

1984 | 约翰·麦肯罗(美国) | 4 |

1983 | 吉米·康诺斯(美国) | 5 |

1982 | 吉米·康诺斯(美国) | 4 |

1981 | 约翰·麦肯罗(美国) | 3 |

1980 | 约翰·麦肯罗(美国) | 2 |

1979 | 约翰·麦肯罗(美国) | 1 |

1978 | 吉米·康诺斯(美国) | 3 |

1977 | 吉列尔莫·维拉斯(阿根廷) | 1 |

1976 | 吉米·康诺斯(美国) | 2 |

1975 | 曼努埃尔·奥兰茨(西班牙) | 1 |

1974 | 吉米·康诺斯(美国) | 1 |

1973 | 约翰·纽康比(澳大利亚) | 1 |

1972 | 伊利耶·纳斯塔斯(罗马尼亚) | 1 |

1971 | 斯坦·史密斯(美国) | 1 |

1970 | 肯·罗斯维尔(澳大利亚) | 1 |

1969 | 罗德·拉沃尔(澳大利亚) | 1 |

1968 | 阿瑟·阿什(美国) | 1 |

美国网球公开赛(次数重新统计) | ||

1967 | 约翰·纽康比(澳大利亚) | 1 |

1966 | 弗雷德·斯托利(澳大利亚) | 1 |

1965 | 曼努埃尔·桑塔纳(西班牙) | 1 |

1964 | 罗伊·艾默生(澳大利亚) | 2 |

1963 | 拉斐尔·奥斯纳(墨西哥) | 1 |

1962 | 罗德·拉沃尔(澳大利亚) | 1 |

1961 | 罗伊·艾默生(澳大利亚) | 1 |

1960 | 尼尔·弗拉舍(澳大利亚) | 2 |

1959 | 尼尔·弗拉舍(澳大利亚) | 1 |

1958 | 阿什利·库珀(澳大利亚) | 1 |

1957 | 马尔科姆·安德森(澳大利亚) | 1 |

1956 | 肯·罗斯维尔(澳大利亚) | 1 |

1955 | 托尼·特拉伯特(美国) | 2 |

1954 | 维克·Seixas(美国) | 1 |

1953 | 托尼·特拉伯特(美国) | 1 |

1952 | 弗兰科·塞奇曼(澳大利亚) | 2 |

1951 | 弗兰科·塞奇曼(澳大利亚) | 1 |

1950 | 亚瑟·拉森(美国) | 1 |

1949 | 潘乔·冈萨雷斯(美国) | 2 |

1948 | 潘乔·冈萨雷斯(美国) | 1 |

1947 | 杰克·克拉默(美国) | 2 |

1946 | 杰克·克拉默(美国) | 1 |

1945 | 弗兰克·帕克(美国) | 2 |

1944 | 弗兰克·帕克(美国) | 1 |

1943 | 约瑟夫·亨特(美国) | 1 |

1942 | 泰德·施洛德(美国) | 1 |

1941 | 鲍比·里格斯(美国) | 2 |

1940 | 唐纳德·麦克尼尔(美国) | 1 |

1939 | 鲍比·里格斯(美国) | 1 |

1938 | 唐·布吉(美国) | 2 |

1937 | 唐·布吉(美国) | 1 |

1936 | 弗雷德·佩里(英国) | 3 |

1935 | 威尔默·艾里森(美国) | 1 |

1934 | 弗雷德·佩里(英国) | 2 |

1933 | 弗雷德·佩里(英国) | 1 |

1932 | 埃尔斯沃斯·藤(美国) | 2 |

1931 | 埃尔斯沃斯·藤(美国) | 1 |

1930 | 约翰·多克(美国) | 1 |

1929 | 比尔·蒂尔登(美国) | 7 |

1928 | 亨利·科奇特(法国) | 1 |

1927 | 勒内·拉科斯特(法国) | 2 |

1926 | 勒内·拉科斯特(法国) | 1 |

1925 | 比尔·蒂尔登(美国) | 6 |

1924 | 比尔·蒂尔登(美国) | 5 |

1923 | 比尔·蒂尔登(美国) | 4 |

1922 | 比尔·蒂尔登(美国) | 3 |

1921 | 比尔·蒂尔登(美国) | 2 |

1920 | 比尔·蒂尔登(美国) | 1 |

1919 | 比尔·约翰斯顿(美国) | 2 |

1918 | 罗伯特·林德利穆雷(美国) | 2 |

1917 | 罗伯特·林德利穆雷(美国) | 1 |

1916 | 理察·诺里斯威廉士(美国) | 2 |

1915 | 比尔·约翰斯顿(美国) | 1 |

1914 | 理察·诺里斯威廉士(美国) | 1 |

1913 | 莫里斯·麦克劳林(美国) | 2 |

1912 | 莫里斯·麦克劳林(美国) | 1 |

1911 | 威廉·拉尼德(美国) | 7 |

1910 | 威廉·拉尼德(美国) | 6 |

1909 | 威廉·拉尼德(美国) | 5 |

1908 | 威廉·拉尼德(美国) | 4 |

1907 | 威廉·拉尼德(美国) | 3 |

1906 | 威廉·布莱尔(美国) | 1 |

1905 | 比尔·莱特 | 1 |

1904 | 霍尔科姆·沃德(美国) | 1 |

1903 | 劳伦斯·多尔蒂(英国) | 1 |

1902 | 威廉·拉尼德(美国) | 2 |

1901 | 威廉·拉尼德(美国) | 1 |

1900 | 马尔科姆·惠特曼(美国) | 3 |

1899 | 马尔科姆·惠特曼(美国) | 2 |

1898 | 马尔科姆·惠特曼(美国) | 1 |

1897 | 罗伯特·温伦(美国) | 4 |

1896 | 罗伯特·温伦(美国) | 3 |

1895 | 弗雷德里克·霍维(美国) | 1 |

1894 | 罗伯特·温伦(美国) | 2 |

1893 | 罗伯特·温伦(美国) | 1 |

1892 | 奥利弗·坎贝尔(美国) | 3 |

1891 | 奥利弗·坎贝尔(美国) | 2 |

1890 | 奥利弗·坎贝尔(美国) | 1 |

1889 | 亨利·斯洛库姆(美国) | 2 |

1888 | 亨利·斯洛库姆(美国) | 1 |

1887 | 理察·西尔斯(美国) | 7 |

1886 | 理察·西尔斯(美国) | 6 |

1885 | 理察·西尔斯(美国) | 5 |

1884 | 理察·西尔斯(美国) | 4 |

1883 | 理察·西尔斯(美国) | 3 |

1882 | 理察·西尔斯(美国) | 2 |

1881 | 理察·西尔斯(美国) | 1 |

美国网球锦标赛 | ||

女单冠军次数

年份 | 美网女单冠军 | 冠军次数 |

2017 | 0 | |

2016 | 安杰利克·科波尔(德国) | 1 |

2015 | 弗拉维亚·佩内塔(义大利) | 1 |

2014 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 6 |

2013 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 5 |

2012 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 4 |

2011 | 萨曼莎·斯托瑟(澳大利亚) | 1 |

2010 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 3 |

2009 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 2 |

2008 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 3 |

2007 | 贾斯汀·海宁(比利时) | 2 |

2006 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 1 |

2005 | 吉姆·克里斯特尔斯(比利时) | 1 |

2004 | 斯沃特拉娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) | 1 |

2003 | 贾斯汀·海宁(比利时) | 1 |

2002 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 2 |

2001 | 维纳斯·威廉士(美国) | 2 |

2000 | 维纳斯·威廉士(美国) | 1 |

1999 | 塞雷娜·威廉士(美国) | 1 |

1998 | 林塞·达文波特(美国) | 1 |

1997 | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 1 |

1996 | 施特菲·格拉芙(德国) | 5 |

1995 | 施特菲·格拉芙(德国) | 4 |

1994 | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) | 1 |

1993 | 施特菲·格拉芙(德国) | 3 |

1992 | 莫妮卡·塞莱斯(美国) | 2 |

1991 | 莫妮卡·塞莱斯(美国) | 1 |

1990 | 加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) | 1 |

1989 | 施特菲·格拉芙(德国) | 2 |

1988 | 施特菲·格拉芙(德国) | 1 |

1987 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 4 |

1986 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 3 |

1985 | 哈娜·曼德利科娃(捷克斯洛伐克) | 1 |

1984 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 2 |

1983 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 1 |

1982 | 克里斯·埃弗特(美国) | 6 |

1981 | 特雷西·奥斯汀(美国) | 2 |

1980 | 克里斯·埃弗特(美国) | 5 |

1979 | 特雷西·奥斯汀(美国) | 1 |

1978 | 克里斯·埃弗特(美国) | 4 |

1977 | 克里斯·埃弗特(美国) | 3 |

1976 | 克里斯·埃弗特(美国) | 2 |

1975 | 克里斯·埃弗特(美国) | 1 |

1974 | 比利·简·金(美国) | 3 |

1973 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 3 |

1972 | 比利·简·金(美国) | 2 |

1971 | 比利·简·金(美国) | 1 |

1970 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 2 |

1969 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 1 |

1968 | 维吉尼亚·韦德(英国) | 1 |

美国网球公开赛(次数重新统计) | ||

1967 | 比利·简·金(美国) | 1 |

1966 | 玛丽亚·布埃诺(巴西) | 4 |

1965 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 2 |

1964 | 玛丽亚·布埃诺(巴西) | 3 |

1963 | 玛丽亚·布埃诺(巴西) | 2 |

1962 | 玛格丽特·考特(澳大利亚) | 1 |

1961 | 达莲娜·努力(美国) | 2 |

1960 | 达莲娜·努力(美国) | 1 |

1959 | 玛丽亚·布埃诺(巴西) | 1 |

1958 | 阿尔萨·吉布森(美国) | 2 |

1957 | 阿尔萨·吉布森(美国) | 1 |

1956 | 雪莉·弗里·欧文(美国) | 1 |

1955 | 多丽丝·哈特(美国) | 2 |

1954 | 多丽丝·哈特(美国) | 1 |

1953 | 莫林·康诺利(美国) | 3 |

1952 | 莫林·康诺利(美国) | 2 |

1951 | 莫林·康诺利(美国) | 1 |

1950 | 玛格丽特·奥斯本杜邦(美国) | 3 |

1949 | 玛格丽特·奥斯本杜邦(美国) | 2 |

1948 | 玛格丽特·奥斯本杜邦(美国) | 1 |

1947 | 路易斯·布拉夫(美国) | 1 |

1946 | 保利娜·贝茨(美国) | 4 |

1945 | 萨拉·帕尔弗雷·库克(美国) | 2 |

1944 | 保利娜·贝茨(美国) | 3 |

1943 | 保利娜·贝茨(美国) | 2 |

1942 | 保利娜·贝茨(美国) | 1 |

1941 | 萨拉·帕尔弗雷·库克(美国) | 1 |

1940 | 艾丽丝·玛布尔(美国) | 4 |

1939 | 艾丽丝·玛布尔(美国) | 3 |

1938 | 艾丽丝·玛布尔(美国) | 2 |

1937 | 安妮塔·利扎纳(智利) | 1 |

1936 | 艾丽丝·玛布尔(美国) | 1 |

1935 | 海伦·雅各布斯(美国) | 4 |

1934 | 海伦·雅各布斯(美国) | 3 |

1933 | 海伦·雅各布斯(美国) | 2 |

1932 | 海伦·雅各布斯(美国) | 1 |

1931 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 7 |

1930 | 贝蒂·诺塔尔(英国) | 1 |

1929 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 6 |

1928 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 5 |

1927 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 4 |

1926 | 莫拉·马洛里(挪威) | 8 |

1925 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 3 |

1924 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 2 |

1923 | 海伦·威尔斯·穆迪(美国) | 1 |

1922 | 莫拉·马洛里(挪威) | 7 |

1921 | 莫拉·马洛里(挪威) | 6 |

1920 | 莫拉·马洛里(挪威) | 5 |

1919 | 黑泽尔·霍彻基斯·怀特曼(美国) | 4 |

1918 | 莫拉·马洛里(挪威) | 4 |

1917 | 莫拉·马洛里(挪威) | 3 |

1916 | 莫拉·马洛里(挪威) | 2 |

1915 | 莫拉·马洛里(挪威) | 1 |

1914 | 玛丽·布朗(美国) | 3 |

1913 | 玛丽·布朗(美国) | 2 |

1912 | 玛丽·布朗(美国) | 1 |

1911 | 黑泽尔·霍彻基斯·怀特曼(美国) | 3 |

1910 | 黑泽尔·霍彻基斯·怀特曼(美国) | 2 |

1909 | 黑泽尔·霍彻基斯·怀特曼(美国) | 1 |

1908 | 毛德·巴尔杰·瓦拉赫(美国) | 1 |

1907 | 伊芙琳·西尔斯(美国) | 1 |

1906 | 海伦·麦克莱恩(美国) | 1 |

1905 | 伊莉莎白·穆尔(美国) | 4 |

1904 | 梅·萨顿(美国) | 1 |

1903 | 伊莉莎白·穆尔(美国) | 3 |

1902 | 马里恩·琼斯·法夸尔(美国) | 2 |

1901 | 伊莉莎白·穆尔(美国) | 2 |

1900 | 美特尔·麦卡特(美国) | 1 |

1899 | 马里恩·琼斯·法夸尔(美国) | 1 |

1898 | 朱丽叶·阿特金森(美国) | 3 |

1897 | 朱丽叶·阿特金森(美国) | 2 |

1896 | 伊莉莎白·穆尔(美国) | 1 |

1895 | 朱丽叶·阿特金森(美国) | 1 |

1894 | 海伦·赫尔维希(美国) | 1 |

1893 | 艾琳·特里(美国) | 1 |

1892 | 马贝尔·卡希尔(英国) | 2 |

1891 | 马贝尔·卡希尔(英国) | 1 |

1890 | 埃伦·罗斯福(美国) | 1 |

1889 | 伯莎·汤森德(美国) | 2 |

1888 | 伯莎·汤森德(美国) | 1 |

1887 | 艾伦·汉塞尔(美国) | 1 |

美国网球锦标赛 | ||