《史记·司马相如传·索隐》解释说:“羁,马络头也;縻,牛靷也”,引申为笼络控制。唐朝对西南少数民族採用羁縻政策,承认当地土着贵族,封以王侯,纳入朝廷管理。宋、元、明、清几个王朝称土司制度。

1、系联。2、笼络;怀柔。3、束缚;控制。4、拘禁。5、指羁縻州。

基本介绍

- 中文名:羁縻

- 拼音:jī mí

- 释义:笼络控制

- 相关书籍:《中国羁縻政策的演变》

- 相关政策朝代:汉代、南北朝、唐朝、宋朝、元朝

- 其他名称:土司制度

基本释义

【词目】羁縻

【拼音】jī mí

【释义】《史记·司马相如传·索隐》解释说:“羁,马络头也;縻,牛靷也”,引申为笼络控制。唐朝对西南少数民族採用羁縻政策,承认当地土着贵族,封以王侯,纳入朝廷管理。宋、元、明、清几个王朝称土司制度。

羁:拼音:jī。会意。从网(罒),从革(皮革),从马。合起来表示用皮革製成的网路来把马络住。本义:马笼头。

縻:拼音:mí。捆,拴:羁~(a.束缚;b.笼络使不生异心)。本义:牛缰线。

所谓“羁縻”,就是一方面要“羁”,用军事手段和政治压力加以控制;另一方面用“縻”,以经济和物质的利益给予抚慰。源自唐宋,元朝完善成土司制度,明朝时期达到鼎盛中后期开始崩溃,至清朝基本土改归流完毕。

这种羁縻状态,不利于落后各族,因为汉族统治阶级可以缓慢地伸展势力,安置州县,逼迫各族逐步后退。反之,例如南朝梁末,梁统治者退出云南,州县全为豪酋占据,也不利于各族民众,因为在州县恢复豪酋统治,增强落后势力,是一个退步。唐天宝年间,云南成立南诏国,才改变了上述两种不利的形势,对各族民众说来,推动作用是不小的。

示例:作家、着名文艺评论家殷谦(北野):“林黛玉是个绝顶聪慧的才女,她的才华是大观园群芳之冠,是智慧的女神;她鄙薄反覆无常、唯且求荣、甘心得到耻辱下场的黥布、彭越,觉得不如虞美人‘饮剑’于楚帐,‘质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟’是她的志愿;她题诗讥刺汉元帝大权旁落,听命于画工;她具有不肯听人摆布的独立性格;她惋惜绿珠而对石崇有微词,以为石崇生前珠玉绮罗之宠,抵不得绿珠临危以死相报,可见她在爱情上重在意气相感,精神上有默契;她钦佩红拂卓识敢为,能不受相府权势和封建礼教的‘羁縻’,更突出了她大胆追求自由幸福的生活理想的封建叛逆思想……”(《新民晚报》)

词语解释

亦作“羁靡”。亦作“羇縻”。

1、系联。

《史记·孝武本纪》:“天子益怠厌方士之怪迂语矣,然终羁縻弗绝,冀遇其真。”

《汉书·郊祀志下》:“方士之候神入海求蓬莱者终无验,公孙卿犹以大人之迹为解。天子犹羁縻不绝,几遇其真。”颜师古注:“羁縻,系联之意。马络头曰羁也。牛靷曰縻。”

《史记·孝武本纪》:“天子益怠厌方士之怪迂语矣,然终羁縻弗绝,冀遇其真。”

《汉书·郊祀志下》:“方士之候神入海求蓬莱者终无验,公孙卿犹以大人之迹为解。天子犹羁縻不绝,几遇其真。”颜师古注:“羁縻,系联之意。马络头曰羁也。牛靷曰縻。”

2、笼络;怀柔。

汉 司马相如《难蜀父老》:“盖闻天子之牧夷狄也,其义羁縻勿绝而已。”

《汉书·匈奴传下》:“其慕义而贡献,则接之以礼让,羁靡不绝,使曲在彼,盖圣王制御蛮夷之常道也。”

《旧唐书·徐坚传》:“坚以蛮夷生梗,可以羁縻属之,未得同华夏之制,劳师远涉。”

《东周列国志》第四回:“蛮荆久在化外,宣王始讨而服之。每年止贡菁茅一车,以供祭祀缩酒之用,不责他物,所以示羁縻之意。”

清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷一:“盖本朝龙兴之初,喇嘛效顺最早,而其术盛行东土,又夙为蒙古诸部落所崇信,故优礼彼教,政以羁縻外藩。”

清龚自珍《对策》:“臣考三代之于荒服,羇縻之而已。”

汉 司马相如《难蜀父老》:“盖闻天子之牧夷狄也,其义羁縻勿绝而已。”

《汉书·匈奴传下》:“其慕义而贡献,则接之以礼让,羁靡不绝,使曲在彼,盖圣王制御蛮夷之常道也。”

《旧唐书·徐坚传》:“坚以蛮夷生梗,可以羁縻属之,未得同华夏之制,劳师远涉。”

《东周列国志》第四回:“蛮荆久在化外,宣王始讨而服之。每年止贡菁茅一车,以供祭祀缩酒之用,不责他物,所以示羁縻之意。”

清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷一:“盖本朝龙兴之初,喇嘛效顺最早,而其术盛行东土,又夙为蒙古诸部落所崇信,故优礼彼教,政以羁縻外藩。”

清龚自珍《对策》:“臣考三代之于荒服,羇縻之而已。”

3、束缚;控制。

三国 蜀诸葛亮《答法正书》:“文法羁縻,互相承奉。”

唐高适《奉和鹘赋》:“嗟日月之云迈,犹羁縻而见婴。”

清恽敬《三代因革论二》:“古者洪荒之世……政刑未备。羁縻所及,大者百里而已。”

三国 蜀诸葛亮《答法正书》:“文法羁縻,互相承奉。”

唐高适《奉和鹘赋》:“嗟日月之云迈,犹羁縻而见婴。”

清恽敬《三代因革论二》:“古者洪荒之世……政刑未备。羁縻所及,大者百里而已。”

4、拘禁。

宋文天祥《后序》:“予羁縻不得还,国事遂不可收拾。”

清李渔《蜃中楼·授诀》:“朕见他是个有用之才,不忍加之屠戮,羁縻在洞庭东海之间。”

宋文天祥《后序》:“予羁縻不得还,国事遂不可收拾。”

清李渔《蜃中楼·授诀》:“朕见他是个有用之才,不忍加之屠戮,羁縻在洞庭东海之间。”

5、指羁縻州。

唐皮日休《忧赋》:“是以先王谓之荒服,后嗣谓之羁縻。”

宋欧阳修《序》:“唐之封疆远矣,前史备载,而羁縻寄治虚名之州在其间。”参见“羁縻州”。

唐皮日休《忧赋》:“是以先王谓之荒服,后嗣谓之羁縻。”

宋欧阳修《序》:“唐之封疆远矣,前史备载,而羁縻寄治虚名之州在其间。”参见“羁縻州”。

相关历史

汉朝

汉朝封少数民族首领为“王”、“侯”、“长”,又用和亲、朝贡、互市等笼络方法。

南北朝

南北朝时,往往同时有多个政权均声称自己是天下之主,要求周边诸国朝贡,各小国往往也同时向多个大国朝贡,更有一些国家一边接受朝贡,一边又向更大的政权朝贡。这都使得这一时期的朝贡体系呈现出多元的网状特徵。即便是在唐朝国力鼎盛之时,日本、渤海等国也力图成为次级的朝贡中心,甚至互称对方的使节是“贡使”。

同时,这段时间内中原政权往往採取“羁縻”政策取代原有的册封制度,最主要的特点是,封赐的不再仅仅是王号,而是和直属官员相同的官职,比如南朝宋顺帝就曾封百济国君为“镇东大将军”,封日本国君为“安东大将军”。唐太宗时开始,更普遍封赐各内属的地方首领官职,设立羁縻州、县,以体现其“华夷一家”的思想。如渤海国君被封为“忽汗州大都督”、疏勒国君被封为“疏勒都督”等等。

唐朝

唐朝羁縻制度有三种情况,一种是在唐朝军事力量笼罩之下的地区设立的羁縻州、县,其长官由部族首领世袭,内部事务自治,并进行象徵性的进贡,但是负有一些责任,如忠于中原政府、不吞併其他羁縻单位和内地州县,以及按照要求提供军队等等,实际上中原政权将其视为领土的一部分,文书用“敕”;一种是所谓的内属国,如疏勒、南诏、契丹等,一般封为都督或郡王,有着自己的领土範围,但是其首领的政治合法性来自于中原政府的册封,不能自主,中原政权将其视为臣下,文书用“皇帝问”;一种是所谓的“敌国”和“绝域之国”,如吐蕃、回纥、日本等,虽然可能亦有册封,然多为对现实情况的追认,其首领的统治合法性并不依赖中原政权的册封,中原政权的文书多用“皇帝敬问”。

宋朝

宋朝之后,进一步加强了对第一种情况的羁縻州、县的控制,在部族首领之外,加派中原政府任命的监管官员。

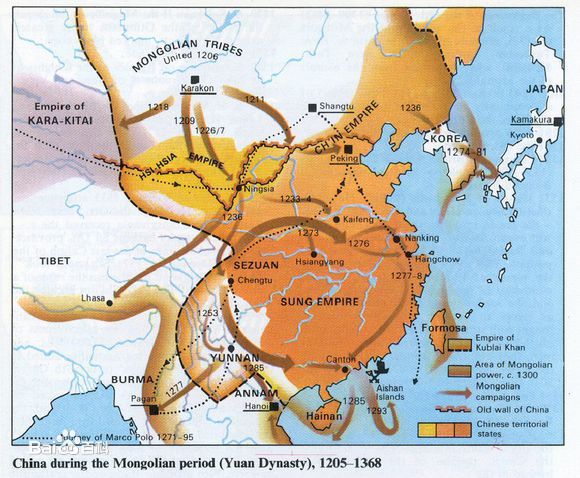

元朝

元朝时高丽国王被短期册封为“征东行省丞相”。此外,元朝皇帝名义上是西方蒙古汗国(主要是伊儿汗国)的宗主,后逐渐採用传统上的朝贡体系,例如忽必烈和元成宗先后颁发给伊儿汗国刻有汉字“王府定国理民之宝”、“真命皇帝和顺万夷之宝”的方印等。

到元代逐渐演化成岭北、云南的分封制度,经历明代小规模及清代中期大规模的改土归流,实际上将其纳入了中原政权的领土之中。民国后,直至中华人民共和国成立,才正式废止土司制度。