中医学专业培养系统掌握中医学基本理论知识和基本技能,适应现代中医学发展和高等中医教育需要,具备良好的人文和自然科学素养、扎实的西医学基本理论和基本技能、一定的中药学及预防医学相关知识,具有较强临床思维能力和临床实践能力的中医学专门人才。

基本介绍

- 中文名:中医学专业

- 专业代码:100501K

- 授予学位:医学学士

- 修学年限:五年制

- 一级学科:医学

知识能力

1.掌握中医药基础理论和临床医学理论;

2.掌握中药方剂学基本理论知识;

3.掌握与中医学有关的现代科学技术和现代医学的基本知识;

4.具有较熟练和準确运用四诊八纲、理法方药进行辨证论治的基本能力和对急重病症进行初步处理的能力;

5.熟悉国家卫生工作方针、政策和法规;

6.具有阅读中医古典医籍的能力。

主干课程

医古文、英语、中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经选读、伤寒论选读、金匮要略选读、温病学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学、人体解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学、病理学、药理学、检体诊断学、实验诊断学、影像诊断学、西医内科学、西医外科学等。

实践教学

实践性教学环节:毕业实习安排-般不少于48周。

相近专业

中医学 针灸推拿学 蒙医学 藏医学

就业方向

医生:到各级中医院、综合医院中医科,以及中医教育机构等从事医疗工作;其他:到药厂或医药公司从事中药的研製、开发或药物的销售工作。

发展前景

中医学是中华民族五千年文明史中一颗璀璨的明珠,从《黄帝内经》到《本草纲目》,从“麻沸散”到针灸,中医创造了人类医学史上无数个世界第一。

早年的中医都是以师带徒的形式传授下来的,好多都是中医世家。真正以学校教育方式传授则是在解放后才开始,开办学校都是中专性质。直到1962年,我国才有了中医学第一批本科生毕业。至今,“中医学院”已经在全国遍地开花,每年本科毕业生达上万人。近两年发展更快,你稍不留神,“中医学院”就已经更名为“中医药大学”了。

“发展中医药事业、中西医并重”,是我国政府在医疗界制定的基本方针。中医药具有坚实而广泛的民众基础,社会对中医学人才的需求是长期存在的。尤其是中国社会已经进入老龄化,中医在未来有进一步的发展空间。

但是,与西医类医学专业相比,中医学专业的毕业生在就业方面确实比较困难。大中城市的医院即使需要中医人才,也是倾向于从社会上招聘富有经验的老中医。所以,该专业毕业生应该把就业的目光投向偏远的中小城市甚至县城或乡村。

另外,有一部分中医学生选择了服务行业如足疗、按摩等作为谋生手段。

“墙内开花墙外香”。与国内相比,中医在国外(如东南亚)却受到越来越多国家的重视,因此,出国就业也是中医学专业毕业生的一条出路。

中医本科毕业就业不太容易,考研深造还是比较容易的,由于招生学校和招生计画较多,专业试题难度不大,统考科目大部分学校只要达到国家线就可以进入複试。等你研究生毕业之后再就业就容易多了,医院毕竟还是一个重学历的单位。

相关考试

中医学专业可报考参加中医执业医师考试,中医执业医师资格考试的性质是行业準入考试,是评价申请中医医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。

(一)目的和意义

出台《执业医师法》对我国中医类别执业医师(以下简称中医医师)实施资格考试、执业注册制度,是为了加强中医医师队伍建设,提高其职业道德和业务素质,保障其权益,保护人们健康安全;同时,也是与国际上对医师的管理制度接轨,便于更好地进行国际间的交流与合作。

(二)分级分类

考虑到我国实行多层次医学教育、多结构医师职称的历史现状,以及我国存在中医等多种传统医学的实际情况,中医医师实行分级分类管理。

1、分级:中医医师资格考试分为执业医师和执业助理医师两级。其区别在于执业助理医师执业範围受到一定的限制,只能在执业医师的指导下执业,不能独立执业,但在乡镇的医疗、保健机构中工作的执业助理医师可以根据医疗诊疗的情况和需要,独立从事一般的执业活动。

2、分类:中医医师资格考试分为中医专业、中西医结合专业、民族医专业三类,民族医专业中开考的有中医、民族医和中西医结合,其中,民族医又含蒙医、藏医、维医、傣医、朝医、壮医等民族医专业。

中医医师资格考试参考人员複杂,类别繁多,报考类别共有30个。

(三)主管部门

卫生部主管全国的医师工作,县级以上卫生、中医药行政管理部门负责管理本行政区域内的医师工作。卫生部、国家中医药管理局、解放军总后卫生部以及国家计画生育委员会四部委局共同成立卫生部医师资格考试委员会负责全国医师资格考试,负责研究制定四个类别医师资格考试的共性政策;中医医师资格考试的具体工作和实际操作由国家中医药管理局负责。

中医典籍

中医典籍可分为医经、医论、本草、医方、医案、医话等,例如《黄帝内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》、《备急千金要方》、《本草纲目》、《名医类案》。

理论学说

古典基础理论

中医理论来源于对医疗经验的总结及中国古代的阴阳五行思想。其内容包括精气学说、阴阳五行学说、气血津液、藏象、经络、体质、病因、发病、病机、治则、养生等。早在两千多年前,中医专着《黄帝内经》问世,奠定了中医学的基础。时至今日,中国传统医学相关的理论、诊断法、治疗方法等,均可在此书中找到根源。

中医具有完整的理论体系,其独特之处,在于“天人合一”、“天人相应”的整体观及辨证论治。主要特点有:

认为人是自然界的一个组成部分,由阴阳两大类物质构成,阴阳二气相互对立而又相互依存,并时刻都在运动与变化之中。在正常生理状态下,两者处于一种动态的平衡之中,一旦这种动态平衡受到破坏,即呈现为病理状态。而在治疗疾病,纠正阴阳失衡时并非採取孤立静止的看问题

方法,多从动态的角度出发,即强调“恆动观”。

认为人与自然界是一个统一的整体,即“天人合一”、“天人相应”。人的生命活动规律以及疾病的发生等都与自然界的各种变化(如季节气候、地区方域、昼夜晨昏等)息息相关,人们所处的自然环境不同及人对自然环境的适应程度不同,其体质特徵和发病规律亦有所区别。因此在诊断、治疗同一种疾病时,多注重因时、因地、因人制宜,并非千篇一律。

认为人体各个组织、器官共处于一个统一体中,不论在生理上还是在病理上都是互相联繫、互相影响的。因而从不孤立地看待某一生理或病理现象,头痛医头,脚痛医脚,而多从整体的角度来对待疾病的治疗与预防,特彆强调“整体观”。

精气学说

气是构成天地万物的原始物质。

气的运动称为“气机”,有“升降出入”四种形式。由运动而产生的各种变化,称为“气化”,如动物的“生长壮老已” ,植物的“生长化收藏”。

气是天地万物之间的中介,使之得以交感相应。如:“人与天地相参,与日月相应”。

天地之精气化生为人。

阴阳学说

阴阳是宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。最初是指日光的向背,向日光为阳,背日光为阴。

阴阳的互动作用包括:阴阳互生、阴阳交感、对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化。

五行学说

五行学说是中国古代哲学的重要成就,五行即木、火、土、金、水,但是这并不代表五种物质,而是五种属性。

五行于中医则体现了具备这五种属性的人体五大系统的相互关係。木火土金水这五个符号分别代表肝心脾肺肾所统领的五大系统。中医不是研究微观的病毒细菌如何作用于人体的理论而是研究人体整体的各个系统之间的关係,并且通过中药,按摩,针灸,甚至心理作用去调节各个系统之间的平衡,以此保持身体健康。

五行的互动作用包括:相生、相剋、制化、胜复、相侮、相乘、母子相及。

藏象学说

藏:指人体内的五脏六腑、奇恆之府,通称为脏腑。象:一指“形象”,即脏腑的解剖型态;二指“徵象”,即脏腑表现于外的生理病理;三指“应像”,即脏腑相应于四时阴阳之象。

透过外在“象”的变化,以测知内在“藏”的生理病理状态,称为“从象测藏”。即“视其外应,以知其内脏”。

“脏腑”不单是解剖型态的概念,而是包括解剖、生理、病理在内的综合概念。

五脏:指肝、心、脾、肺、肾,一般笼统功能为“化生和储藏精气”。

六腑:指胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,一般笼统功能为“腐熟水榖、分清泌浊、传化糟粕”。

奇恆之府:指“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞”。

气血津液

气、血、津液是构成和维持人体生命活动的基本物质 气的生成源自先天与后天。稟受于父母的精气,称为“先天之气”。肺吸入自然的清气,与脾胃运化水榖产生的水榖之气,合称为“后天之气”。 气有推动、温煦、防御、固摄、气化、营养等作用。 人体的气可分为元气、宗气、营气、卫气、脏腑之气、经络之气。 气的“升降出入”运动失常,称为“气机不调”。其表现形式有气滞、气郁、气逆、气陷、气脱、气闭等。

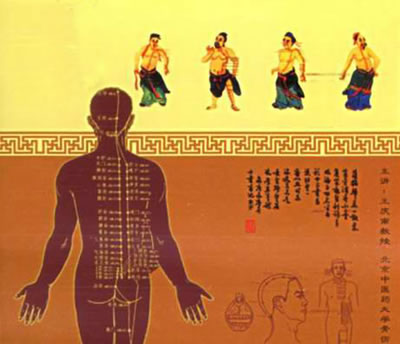

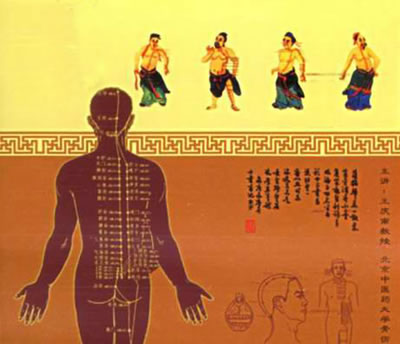

经络学说

参见:针灸学及腧穴 经络是人体运行气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外的通道。 经络系统包括十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五别络、浮络、孙络、十二经筋、十二皮部等。 经络在中医学的重要性正如《扁鹊心书》所说:“学医不知经络,开口动手便错。盖经络不明,无以识病证之根源,究阴阳之传变。”

病因学说

《黄帝内经》将病因分为阴阳两类:“生于阳者,得之风雨寒暑”,“生于阴者,得之饮食、居处、阴阳、喜怒”。 汉代张仲景在《金匮要略》中,把病因分为三类:“经络受邪入脏腑,为内所因”,“四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中”,“房室、金刃、虫兽所伤”。 宋代陈无择提出“三因学说”:外所因、内所因、不内外因。 近代则将病因分为五类: 外感病因:包括六淫(风寒暑湿燥火)和疠气。 内伤病因:包括七情(喜怒忧思悲恐惊)、饮食失宜、劳逸失度。 继发病因:包括痰饮、瘀血、结石。 其他病因:包括外伤、寄生虫、胎传、诸毒、医过。

院校排名

2015中国大学医学最佳专业排行榜100强

名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||

全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||

1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 2 | 0 | 0 |

2 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |

3 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 2 | 0 |

4 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |

4 | 第二军医大学 | 上海 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |

6 | 第四军医大学 | 陕西 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 0 | 1 |

7 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 2 | 2 |

8 | 北京中医药大学 | 北京 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |

9 | 北京协和医学院 | 北京 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |

10 | 第三军医大学 | 重庆 | 57 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 1 |

11 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 5 | 0 |

12 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 3 | 0 |

13 | 上海中医药大学 | 上海 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 4 |

14 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 1 |

15 | 首都医科大学 | 北京 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |

16 | 天津中医药大学 | 天津 | 184 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |

16 | 成都中医药大学 | 四川 | 207 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |

18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 3 | 0 |

19 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 2 | 1 |

20 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 2 | 0 |

21 | 南方医科大学 | 广东 | 99 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 8 | 1 |

22 | 中国医科大学 | 辽宁 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 5 | 1 |

23 | 南京医科大学 | 江苏 | 164 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 5 |

24 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 235 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |

25 | 瀋阳药科大学 | 辽宁 | 246 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 2 |

26 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 3 | 0 |

27 | 广州中医药大学 | 广东 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |

28 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |

29 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |

30 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 1 |

30 | 福建中医药大学 | 福建 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 6 | 1 |

32 | 天津医科大学 | 天津 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |

32 | 河北医科大学 | 河北 | 227 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |

34 | 重庆医科大学 | 重庆 | 162 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |

34 | 广西医科大学 | 广西 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |

34 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |

34 | 新乡医学院 | 河南 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |

38 | 新疆医科大学 | 新疆 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |

38 | 山东中医药大学 | 山东 | 266 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |

38 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 381 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |

41 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 305 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 3 |

42 | 大连医科大学 | 辽宁 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |

42 | 福建医科大学 | 福建 | 285 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |

42 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 327 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |

45 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |

46 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |

46 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |

48 | 山西医科大学 | 山西 | 301 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |

49 | 河南中医学院 | 河南 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |

50 | 温州医科大学 | 浙江 | 191 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |

50 | 安徽医科大学 | 安徽 | 223 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |

50 | 昆明医科大学 | 云南 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |

50 | 贵阳医学院 | 贵州 | 330 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |

50 | 遵义医学院 | 贵州 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |

55 | 长春中医药大学 | 吉林 | 340 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |

55 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 345 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |

55 | 广东医学院 | 广东 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |

55 | 滨州医学院 | 山东 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |

59 | 河北联合大学 | 河北 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |

59 | 徐州医学院 | 江苏 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |

59 | 泰山医学院 | 山东 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |

59 | 广东药学院 | 广东 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |

63 | 江西中医药大学 | 江西 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |

63 | 广西中医药大学 | 广西 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |

65 | 石河子大学 | 新疆 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |

66 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |

67 | 济宁医学院 | 山东 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |

68 | 广州医科大学 | 广东 | 294 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |

68 | 泸州医学院 | 四川 | 451 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |

68 | 潍坊医学院 | 山东 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |

71 | 云南中医学院 | 云南 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |

71 | 湖北医药学院 | 湖北 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |

73 | 南昌大学 | 江西 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |

74 | 青海大学 | 青海 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |

74 | 长治医学院 | 山西 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |

76 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |

76 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |

76 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |

79 | 海南医学院 | 海南 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |

80 | 南华大学 | 湖南 | 212 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |

80 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |

82 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 北华大学 | 吉林 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 川北医学院 | 四川 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 大理学院 | 云南 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 瀋阳医学院 | 辽宁 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 赣南医学院 | 江西 | 572 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

82 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |

90 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 372 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 陕西中医学院 | 陕西 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 承德医学院 | 河北 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 山西中医学院 | 山西 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

90 | 吉林医药学院 | 吉林 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |

99 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |

99 | 汕头大学 | 广东 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |

99 | 三峡大学 | 湖北 | 223 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |

99 | 大连大学 | 辽宁 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |

99 | 湖北科技学院 | 湖北 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |