中华文化,简写为“CCNGC”,亦称华夏文化、汉文化,是指以中原文化为基础不断演化、发展而成的中国特有文化。历经千年以上的时间历史演变,中国各大古代文明长期相互影响融合。如今,一个拥有灿烂文化的中国,带着丰富多彩的文化元素屹立在世界东方。

基本介绍

- 中文名:中华文化

- 外文名:Chinese culture

- 地区:中国

- 源头:三皇五帝、夏朝

辞源

本文中的大部分的“中国”、“中华”、“华夏”乃同义词,源于中原地区指黄河中下游一带。

炎帝、黄帝两部落融合成的“华夏民族”多起源于黄河流域的中原一带,古人认为该民族居住在中央位置、文化发达、历史悠久,因此称该地为“中华”。

中华文化源远流长,中华文化起源于华夏文明,从远古至秦、汉,为中国人创造文化及继续发达之时期;汉朝之后,历经在北方异族多次入侵与统治,而被鲜卑、蒙古人、满洲人等统治中国的人影响。汉唐时期藉由丝路,亦传入了大量西域文化。自汉末以来,则为中国文化中衰之时期。

其流传年代久远,与古埃及、古巴比伦、古印度的其他三大古文明大概同时期产生。在中国各朝代的统治者虽然由许多民族有所更替,但是中华文化却始终延续,所以中华文化是持续至今的古老文化之一。流传地域广至东亚与东南亚地区,影响层面包含政治意识、思想宗教、教育、生活文化。其文化概念亦被称为“华夏文化”与“汉文化圈”。

中华文明亦称华夏文明,是世界上最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长的文明。中华文明历史源远流长,若从黄帝时代算起,已有5000年。有学者指出,中华民族有“三十万年的民族根系、一万年的文明史、五千年的国家史”。举世公认,中国是历史最悠久的文明古国之一。一般认为,中华文明的直接源头有多个,而其中又以黄河文明和长江文明为主,中华文明是多种区域文明交流、融合、升华的果实,学术界一般称之为“多源一体”的文明形成模式。

中华人民共和国将中华文化定义为中国所有民族(即中华民族)的文化总汇,但由于汉族是中华民族的主体民族,并且汉文化在中国历史上一直占据着绝对主导地位,汉文化是中华文化的主体。外界普遍认知的中华文化基本上就是汉文化。

根据中华人民共和国的中华文化定义“中国所有民族(即中华民族)的文化总汇”,中华民族的文化总汇译为The culture of the Chinese nation group company;因此,“中华文化”简写为“CCNGC”。 中华文化

中华文化

中华文化

中华文化由于历史上越南、琉球和朝鲜半岛曾是中国王朝的一部分,并长期受中华文化的影响,所以有历史学家认为历史上的越南、琉球和朝鲜的文化亦属于中华文化的派生,但由于二十世纪越南和朝鲜废除了汉字教育和汉语教学,今日的越南和朝鲜半岛和中华文化已没有直接的联繫;而琉球在中日甲午战争之后已被日本长期殖民统治,其文化和中华文化已经产生了巨大的区别;另外中华文化亦被日本部分人民尊称为“日本文化之母”,所以日本文化有选择的继承了中华文化,虽然在日本文化中能寻找到部分中国文化的影子,但日本文化和中华文化已是两种不同的文化,近现代以来由于中国的落后、日本的崛起导致二者更大的疏远,所以学者们普遍认为日本文化是中华文化、西方文化和日本土着文化的杂交体。

小中华思想是一种由中华思想派生而来的,在日本、朝鲜、越南等中国以外的东亚文化圈的国家和地区记忆体在的“文化认同”和“文明继承者”的思想。

广东外语外贸大学教授古朴认为,“中华文化的全部含义就是为人一生的善始善终,善是中华民族不同种族、不同地域、不同时代、不同年龄性别公认的的最大公约数;故当以‘善’来解读中国文化;持善走遍天下,无善寸步难行;与人为善也是当今“合作共赢”策略的思想基础。”

起源

中华民族在神农时代以前的政治形态是部落政治,而部落的领袖是“巫”。这种说法与传统的认知差异很大,在历史上人们的认知中“巫”是迷信的,“巫”是装神弄鬼没有知识的。实际上在先民的原始时代“巫”是科学家,“巫”代表知识的权威。

原荒时代,先民知识未开,见大自然各种现象,如地面上的山川河流,气候变化的风雨雷电等等。因不了解,而心生疑、恐怖。对于这些疑惑要想获得答案,只有去向“巫”请教。“巫”对于这种现象,经过观察,思考,分析等过程后做出的结论是风有风神,雨有雨神,雷有雷神,电有电神,其它日月星辰山河大地无不是各有一位神在主宰。

另外,人类有两件事情无法自己处理,必须求助于他人。一是生理的,人没有不生病的,人生了病必须要请医生诊治。二是心理的,人要做一件事情,事前总是患得患失,东想西想,犹豫不决,这时就要请教他人提供意见作参考。心中有犹豫不决的事,要请教至亲好友,或者向专家谘询。在原始时代,这两件事发生了,求助于同一人,就是“巫”。由古“殹”字写作“医”,及卜筮的“筮”字可做证明。

(一)先谈一谈“巫”的治病

原始时代,先民所害的疾病是很简单的。多数是饮食不适合,所引发的肠胃病“腹泻”之类,和气候不适应所引起的“感冒发烧”等。当先民生病去求助“巫”的时候,“巫”最初也是用祈祷的方式求助于神。但是病是现实的,正在腹泻的病人靠祈祷是止不住的。聪明的“巫”便改换用食疗的方法,顺手采一些植物给病人吃。当然没有经过白老鼠、白兔子、猴子做试验,直接做临床,是非常危险的事。所以病人吃的结果,有的病好了,有的没有影响,有的更严重了。“巫”又把它记录下来,什样的草治什幺病,把植物的形状绘出来。到神农时候又把它整理归类彙编成《神农本草经》”,所以传说的神农尝百草,就是指此事,绝对不会是用自己做试验。

(二)再关于问事

先民所问的事,以气象为主。主要是为了打猎。让我们回想一下,气象台具有最新的科学仪器,尚且无法预测气象的变化,“巫”又有什幺本领可以确实预测呢?然后“巫”发现对于事情发展的推断,不如用药治病一样那幺直接,那幺明显,会产生极大的落差。对于人民的问题,又不能不回答。聪明的“巫”对于人民所提的问题不再予以明确的答案,而改採比喻的方式给对方一个暗示。而其比喻多随兴採用民谣歌词。一直流传到伏羲,把历代的“巫”回答人民的答案加以整理归纳成六十四个个案,这就是《易经》的由来。“医”和“易”是一对双胞胎,是人类文化的两大主轴,有关《易经》的版本流传:在人类没有符号文字之前,是採用结绳记事,《易经》的八卦的“阳爻”,“阴爻”是用一个大结,和二个小结分别做代表。一串一串绳子结挂在墙壁上就是“卦”的由来。而六十四卦是由八卦重叠而组合成的,因此每一个六十四卦的卦是由二个三爻卦相联结,所以便称做“连三”。又因为三爻卦中没“三”这一卦,只有“山”“艮为山”。由结绳进步到符号文字以后,把“三”连结起来就像“山”如乾卦的排列是「」好像两个山字连结起来的样子,故把“连三”改为“连山”了。由于文明的进步,人类知识渐开,对周遭事务的认知也有改变,故对“连山”易有所修订整理。至黄帝时代,发明了文字,把原先挂在墙壁的“连山”易,修改成平面的符号。发现易的排列,应该由坤乾两卦开始。而且人类生活最重要的地方是大地,故把坤、乾排在乾卦前面,排在第一,为了正名故改为“归藏”。一直延用到殷朝。周文王被纣王政治迫害,被囚在羑里。周文王被囚困在羑里为了避免纣王对他起谋反的疑心,所以对政治、军事、经济等方面的书籍不敢读。只有弄一本“归藏”易来读,以示胸无大志。即是文王羑里城演易故事的由来。“归藏”易经周文王修订整理即改名为《周易》。对《周易》发扬最有力的是孔子。孔子周游列国反鲁,六十八岁获得《周易》,发现自己心中一切的疑问,在《周易》中都可以得到满足的答案。孔子读《周易》“韦编三绝”可见其用功夫之勤。并为《周易》写了十篇文章,阐扬《周易》的理论。最后感叹“加我数年,五十以学易,可以无大过矣!”自叹读易太晚了,假如在五十岁读到《周易》的话,就不必周游列国,到处问道了。《周易》经过孔子整理后,就定稿了,以后再也不会有人敢更改只字词组。所以《连山》、《归藏》、《周易》实际上是一本书,由于版本不同而书名亦有所异。

远古文化

智人时代,已经开始出现文化,此时期考古发现有织缝衣物和葬礼,新石器时代已经开始懂得耕作。在湖南已有文献记载有第一个的人工耕作,群居文化开始出现,形成氏族公社。在中原地区考古发现西元7000年前至10000年前的裴李岗文化、贾湖文化等,已经进入以原始农业、畜禽饲养业和手工业生产为主,以渔猎业为辅的原始氏族社会。

后来陶器和玉石和文代开始兴起,其中以仰韶文化以彩陶(在红底上描绘出彩色的陶器)与龙山文化的黑陶为主要特色。仰韶文化年代约为西元前5000年~前3000年前,属于新石器时代前期的範畴。生产工具以发达的磨製石器为主,常见有刀、斧、锛、凿、箭头、纺织用的石纺轮等,骨器也相当精緻。各种水器、甑、灶等日用陶器以泥红陶和夹砂红褐陶为主,主要呈现红色,红陶器上常彩绘有几何型图案或动物型花纹,是仰韶文化最明显特徵,故也称为彩陶文化。从挖掘的墓地遗蹟证据显示,仰韶时期为母系社会。后来在黄河下游与长江中下游发现的龙山文化,出土了大量黑色陶器,而且拥有更先进的建筑技术,除了石锄和石锹与兽骨与木製的锹之外,还使用石制的菜刀与镰刀与贝类制的刀子,陪葬品多在男性的墓中,似乎变成以男性为中心的社会了。

公元时期

从前21世纪到前17世纪夏王朝晚期的河南洛阳二里头文化已有出现中国最早的都城,二里头遗址其中青铜爵是目前所知中国最早的青铜容器。还有镶嵌录松石的兽面铜牌饰,是目前所知最早的铜镶玉石製品。玉器有圭、璋、琮、钺、戈、刀等用品,与製作精美的陶器。而二里冈文化的遗址经研究确认为商的初期王朝所在,商初期到中期政权历经多次变动,盘庚迁都到殷墟之前,应该已经迁都多次,二里头遗址可能也是被废弃的首都之一。

除了黄河下游出现的仰韶文化与龙山文化以外,还有处于西元前2500年~前1500年的河姆渡文化,这些遗蹟说明了在新石器时代的前半期,无论在中国的北方与南方都已经发展出农耕文化。随着三星堆遗址的发现古代四川一带(古蜀)有达到了非常高的程度的文明,证明巴蜀地区等长江流域与黄河流域是同等为中华古文明发祥地。而且各地的文化互有交流,并且一起继承之前的文化遗产,也可证明中华文化早期也是多元发展的,而中原文化是主体。。

后来经过尧、舜、禹和夏、商、周等时期的发展而日臻成熟,中原文化、巴蜀文化、吴越文化、齐鲁文化、楚文化等,这些地域文化共同组成了中华文化早期的主体—华夏文化。

神话传说

中国神话,中华文化与历史的瑰宝,通过口耳相传或书面文字记载等各种形式流传在寓言、小说、宗教、舞蹈、戏曲中。某方面而言,上古神话会被假定是历史真实的一部份,最初的文字记载散见于《山海经》、《水经注》、《尚书》、《史记》、《吕氏春秋》等古典中。晋代至明清时,中国文学史上又出现了一种被称为“志怪小说”或“神魔小说”的类别,当中很多是参考了神话、传说和仙话,其中有名的当属《封神演义》、《西游记》及《聊斋志异》等。

符号图腾

一只龙与一只凤组成,意思代表阴阳,也就是男女,由于汉族人口众多,占据了中国历史发展大部分,所以延续了中国最古老的动物龙和凤,作为自己民族的标誌。龙飞凤舞,是中原地区与南方地区的民族标誌。

中国人自称是“龙的传人”。中国的帝王自称“真龙天子”,具有权威的象徵。龙是一种在中国传说中虚构的动物,具有蛇身、蜥腿、鹰爪、蛇尾、鹿角、鱼鳞、口角有须、额下有珠的形象。龙在十二生肖中排列第五。龙与凤凰、麒麟、龟一起并称“四瑞兽”。(也有许多典籍和史书着作中提到“四瑞兽”分别为:猰貐、居、貔、狻猊。)青龙与白虎、朱雀、玄武是中国天文的四象。

地域文化

中国地域辽阔,各地文化经过几千年的发展,逐渐带有鲜明的地方特色,并且具有中华文化的共性。除了主体民族汉族外,藏族、蒙古族等少数民族也拥有具有自己特色的地方文化。中华文化主要可分几个地区:山东、河南、山西、陕西、河北一带的黄河流域;四川、云南、贵州一带的长江上游;湖南、湖北、江西一带的长江中游;安徽、浙江、江苏一带的长江下游;东北地区;内蒙古地区;新疆地区;西藏、青海以及四川西部等地的藏区;广东、广西一带的珠江流域,福建的闽江流域等。

黄河文化(北方)

中原文化、胡同文化、秦陇文化

长江文化(南方)

楚文化、荆楚文化、湖湘文化、吴文化、越文化、徽文化、赣文化、江淮文化、巴蜀文化、岭南文化、闽文化

其他

傩文化、藏文化、大坌坑文化

海洋文化

妈祖信仰、郑和信仰、天妃宫、海上丝绸之路、郑和下西洋

思想

在春秋战国时代,文化泛滥成灾,诸侯们互相讨伐,促成了封建制度的萌芽。中国的知识份子或探讨救世的学问,或发明各种学术以利诸侯争霸,造就了中国思想史上最活跃的年代。那时期产生的各学术,总称为诸子百家。以下为对中国产生最重要影响的三大学派。

法家

法家是战国时期的重要学派之一,因主张以法治国,“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”,故称之为法家。春秋时期,管仲、子产即是法家的先驱。战国初期,李悝、商鞅、申不害、慎到等开创了法家学派。至战国末期,韩非综合商鞅的“法”、慎到的“势”和申不害的“术”,以及法家思想学说之大成。

在中国传统法治文化中,齐国的法治思想独树一帜,被称为东方法家或齐法家。齐国是“功冠群公”的周王朝开国功臣姜太公的封国,姜太公的祖先伯夷辅佐虞舜,制礼作教,立法设刑,创立始礼法并用的制度。太公封齐,简礼从俗,法立令行,礼法并用成为齐国传承不废的治国之道。管仲辅佐齐桓公治齐,一方面将礼义廉耻作为维繫国家的擎天之柱,张扬礼义廉耻道德教化的重要性;另一方面强调以法治国,君臣上下贵贱皆从法,成为中国历史上第一个提出以法治国的人。至战国时期,齐国成为中国历史上第一次思想解放运动和百家争鸣的策源地,继承弘扬管仲思想的一批稷下先生形成了管仲学派。管仲学派兼重法教的法治思想成为先秦法家学派的最高成就。在稷下学宫“三为祭酒”、深受齐文化薰陶的荀子,还培养出韩非和李斯两位法家代表人物。先秦法家主要分为齐法家和秦晋法家两大阵营。秦晋法家主张不别亲疏,不殊贵贱,一断于法;齐法家主张以法治国,法教兼重;秦晋法家奉法、术、势为至尊与圭臬,齐法家既重术、势,又重法、教。[1]

春秋战国时期,法家思想作为一种主要派系,他们提出了至今仍然影响深远的以法治国的主张和观念,这就足以见得他们对法制的高度重视,以及把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具,这些体现法制建设的思想,一直被沿用至今,成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。当代中国法律的诞生就是受到法家思想的影响,法家思想对于一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的,对现代法制的影响也很深远。[2]

这一学派,经济上主张废井田,重农抑商、奖励耕战;政治上主张废分封,设郡县,君主专制,仗势用术,以严刑峻法进行统治;思想和教育方面,则主张以法为教,以吏为师。其学说为君主专制的大一统王朝的建立,提供了理论根据和行动方略。法家主张“以法治国”,而且提出了一整套的理论和方法。这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据,后来的汉朝继承了秦朝的集权体制以及法律体制,成为中国古代封建社会的政治与法制主体。

法家重视法律,反对儒家的“礼”,反对贵族垄断经济和政治利益的世袭特权,要求土地私有和按功劳与才干授予官职。法律的作用就是“定分止争”,也就是明确物件的所有权。“兴功惧暴”,鼓励人们立战功,而使那些不法之徒感到恐惧,兴功的最终目的是为了富国强兵,取得兼併战争的胜利。

法家反对保守的复古思想,主张锐意改革。他们认为历史是向前发展的,一切的法律和制度都要随历史的发展而发展,既不能复古倒退,也不能因循守旧提出“不法古,不循今”的主张。韩非则集法家大乘,提出“时移而治不易者乱”,把守旧的儒家讽刺为守株待兔的愚蠢之人。

《汉书·艺文志》着录法家着作有二百十七篇,今存近半,其中最重要的是《商君书》和《韩非子》。《隋书·经籍志》列出的法家经典有《管子》十九卷、《商君书》五卷、《申子》三卷、《慎子》十卷、《韩非子》二十卷、、《新书》三卷、《正论》六卷、《法论》十卷、《政论》五卷、《阮子正论》、《世要论》十二卷、《陈子要言》十四卷、《蔡司徒难论》五卷。

儒家

代表人物:孔子、孟子、荀子。作品:《论语》、《孟子》、《荀子》

儒家是战国时期重要的学派之一,它以春秋时孔子为师,以六艺为法,崇尚“礼乐”和“仁义”,提倡“忠恕”和不偏不倚的“中庸”之道,主张“德治”和“仁政”,重视道德伦理教育和人的自身修养的一个学术派别。

儒家强调教育的功能,认为重教化、轻刑罚是国家安定、人民富裕幸福的必由之路。主张“有教无类”,对统治者和被统治者都应该进行教育,使全国上下都成为道德高尚的人。

在政治上,还主张以礼治国,以德服人,呼吁恢复“周礼”,并认为“周礼”是实现理想政治的理想大道。至战国时,儒家分有八派,重要的有孟子和荀子两派。

孟子的思想主要是“民贵君轻”,提倡统治者实行“仁政”,在对人性的论述上,他认为人性本善,提出“性善论 ”,与荀子的“性恶论”截然不同,荀子之所以提出人性本恶,也是战国时期社会矛盾更加尖锐的表现。

孔子,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗(今河南商丘市夏邑县)。据史记所说,他生于鲁襄公二十二年(公元前551年),卒于鲁哀公十六年(公元前479年),年七十三。他是儒家的始创人物,被后世尊为“万世师表”,也被称为“圣人”。

孔子周游列国,先后到了卫、陈、蔡、楚、宋等国,宣扬其政治抱负,但皆不得要领。孔子不能伸展自己的抱负,心灰意冷,遂返回鲁国,是为鲁哀公十一年,孔子已六十八岁。自此以后,他潜心讲学和着书,在此其间与弟子重新编订了《五经》和撰写《春秋》,为的是要记载春秋时代所发生的大事,阐发儒家的价值观。其一生主要贡献在于,奠定了教育的基础,他在政治上採取保守主义,主张恢复西周礼乐制度;但在教育上倡导“因材施教”“有教无类”这些开明的启发式教育方法,以及他对于思想领域的开创性见解间接的促进了春秋战国时期“诸子百家”这一文化鼎盛现象的形成。

五年后,孔子去世,终年七十三岁。及后弟子们将老师一生的话语,去芜存菁地摘录下来,编成《论语》,是孔子的“言行录”,具有较高的文学价值,是儒家学说的必读经典。

孟子

孟子名轲,字子舆,又字子车、子居,鲁国邹(今山东邹城)人。生于周烈王四年(公元前372年),卒于赧王二十六年(公元前289年)。他是孔子的孙子思的再传弟子,也是孔子以后的儒家大师。

孟子在母亲的教育下,用功读书,学成以后以孔子的继承者自任,招收弟子,并且游历列国,宣扬“仁政”、“王道”的主张,提倡“民为贵,社稷次之,君为轻”。他到过齐、宋、鲁、滕、梁等国,见过梁惠王,齐宣王等君主。虽然受到了尊敬跟礼遇,可是因为被认为思想保守,不合当时潮流,又没有得到重用,只有滕文公曾经试图推行他的政治主张。

到了晚年,孟子回乡讲学,和他的弟子万章,公孙丑等,从事着书的工作,写成了“孟子”七篇。它的篇目是:梁惠王、公孙丑、滕文公、离娄、万章、告子以及尽心。由于每篇的分量很多,又分成上、下两篇,因此全书共有十四卷。孟子的言论和事迹差不多都保存在这七篇之中。

荀子

荀子,名况,字卿,赵国郇邑(今山西安泽)人,生于周郝王二年(公元前313年),卒于秦始皇九年(公元前235年),战国后期着名思想家、教育家。关于荀子的记载很少,而且颇有出入。荀子是继孔子、孟子以后最大的儒学的。他的思想记载于《荀子》一书中,对中国两千多年的封建社会产生了广泛而深远的影响。荀子曾经游历燕、齐、楚、秦赵多国,后任兰陵令(今山东省临沂市兰陵县兰陵镇),家居兰陵至死。

在兰陵时荀子开始教书与写书,有名的韩非和李斯就是他这时候的学生,他也在这段时间完成他的代表作品-《荀子》。荀子虽是儒家之继承人,但他并没有盲目地将儒家学说全盘接收。反之,荀子将儒家学说融会贯通、加以发挥,提出了“性本恶”等影响后世深远的学说。

道家

代表人物:老子、庄子、慎到、杨朱。作品:《道德经》、《庄子》、《黄帝四经》等。

道家

道家以“道”为核心理念而得名,最早见于西汉历史学家司马谈的《论六家要旨》,当初也叫道德家。从广义上来说,主要分为老庄派、黄老派、杨朱派三派,其中老庄派以大道为根、以自然为伍、以天地为师、以天性为尊,以无为为本,主张清虚自守、无为自化、万物齐同、道法自然、远离政治、逍遥自在,政治理想是桃花源和至德之世,体现了“离用为体”的特点,因此成为了历代文人雅士远离残酷现实的精神家园。其代表人物是老子、庄子、列子等;黄老派以虚无为本,以因循为用,采儒墨之善,撮名法之要,主张因俗简礼、兼容并包、与时迁移、应物变化、依道生法,依法治国、删繁就简、休养生息,政治理想是大一统,体现了“离体为用”的特点,成为了历次大乱之后政府治世的急救包。其代表人物是慎到、田骈、环渊等;杨朱派主张全生避害、为我贵己、重视个人生命的保存,反对他人对自己的侵夺,也反对自己对他人的侵夺,属于道家的别支,代表人物杨朱、子华子。春秋战国后,因不容于世,后湮灭不存。但其全生保性的思想被道教全盘继承。[3][4]

道家哲学不同于儒家社会哲学的进路,直接从天道运行的原理侧面切入,开展了以自然义、中性义为主的"道"的哲学。天道运行有其自然而然的原理在,道的哲学即是解释此原理的内涵,从而得以提出一个活泼自在的世界空间。透过对此一世界运行秩序之无定限、无执着的认识,道家哲学发展出迥然不同于儒家的社会哲学,社会只是一方存在的客体,在其中生存的人们,应有其独立自存的自由性,而不受任何意识形态的束缚。[11]所以对于社会责任的态度并不先存立场,而能有更尊重人类自主性的态度与存在定位。由此道家黄老派积极参与社会政治活动,并提出了因循天性、顺势而为、宽刑简政、休养生息等一系列政治经济军事主张,而老庄派认为现实中充满了束缚和限制,大至鲲鹏,小至蜩鸠,都需要凭藉一定的外部条件才能活动,即它们都是“有所恃”的。为了摆脱所有的束缚,达到完全“无所恃”的精神自由, 就需要“齐物”“逍遥”的生活态度。另外,老庄派还提出了“为学日益、为道日损”、“此亦一是非彼亦一是非”的认识原理,以实现人的知识能力的解放;提出了“谦”、“弱”、“柔”、“心斋”、“坐忘”、“化蝶”等的生活功夫来面对世界,以实现人的生活心境的解放。同时,老庄派还讲究“人天合一”、“人天相应”、“ 为而不争、利而不害”、“修之于身,其德乃真”、“虚心实腹”、“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”,“法于阴阳,以朴应冗,以简应繁。” 等等;而杨朱派认为所有的人都一毛不拔,同时互不侵害,就可天下大治。

政治观∶老庄派追求桃花源和至德之世,主张无为自化清静自正;黄老道家追求大一统,主张因俗简礼、宽刑简政,依道生法,依法治国。两者都主张无为而治。

人生观∶黄老道家主张因循万物,身国同治,老庄派主张万物都有对立面,物极必反。因此,人们必须“知足寡慾”、“柔弱不争”、“顺应自然”,抛弃一切礼教的枷锁,才能避免灾祸。

代表人物:

老子

老子

据一般记载,老子姓李,名耳,字伯阳,楚苦县历乡曲仁里(今河南省周口市鹿邑县太清宫镇)人,生卒年不详,一说生于公元前604年,謚聃。有人叫他李耳,也有人叫他老聃。老子修道德,其学主无为之说,以自隐无名为务。有很多学者认为老子是战国时代的人,但是比较多人认为老子是春秋时代的人。

道家的理论奠定于老子,老子《道德经》一书上下五千言,书中广论道的形上学义、人生智慧义,提出一种有物混成且独立自存之自然宇宙起源论,也提出世界存在与运行原理是“反者道之动”的本体论思想。对于存活于其中的人类而言,其应学习的就是处世的智慧。老子也提出了众多的政治、社会与人生哲学观点出来,主张“无为而治”。

庄子

庄子名周,字子休,宋国蒙人(今河南商丘市),生卒于约公元前369年至公元前286年,据《史记》所记载与梁惠王、齐宣王同时。

庄子早年曾在蒙作过漆园吏,后一直隐居。他生活贫困,但淡泊名利,楚王闻其贤德,曾派使者赠以千金并请他作宰相,被他拒绝。遂终身不复仕,隐居于抱犊山中。

庄子学识渊博,交游很广,着有《庄子》一书,大旨本于《老子》,然其要本归于老子之言,也有自己独到见解,其着书十余万言,大抵率寓言也。作渔父、盗跖、胠箧,以诋訿孔子之徒,以明老子之术。

列子

列子,名寇,又名御寇(又称“圄寇”“国寇”),是战国前期的道家人物,郑国(今河南郑州新郑市)人,与郑缪公同时。其学本于黄帝老子,主张清静无为。《列子》一书,在先秦曾有人研习过,刘向所整理之《列子》为集合公私所藏二十篇而成八篇之数,西汉时仍盛行,西晋遭永嘉之乱,渡江后始残缺。其后经由张湛搜罗整理加以补全。 中华文化之根

中华文化之根

中华文化之根

中华文化之根《列子》又名《沖虚经》,是道家重要典籍。列御寇所着,所着年代不详,大体是春秋战国时代。该书按章节分为《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》等八篇,每一篇均有多个寓言故事组成,寓道于事,其余篇章皆已失散。

文子

老子的弟子,与卜商子夏同时,而少于孔子,曾问学于子夏和墨子。现存作品《文子》十二篇,曾被认为是汉以后的伪书,但1973年河北定县40多号汉墓出土的竹简中,有《文子》的残简,所以确证是先秦着作无疑[3][4]

宗教

八卦

八卦道教是中国本土产生的宗教形式。

佛教自从汉代传入中国后,在不断和中华文化交流中融合为中华文化的一部分,被称之为汉传佛教。

儒家不是纯粹的宗教形式,但儒家却有宗教所无可取替与到达的高度。中国传统文化以儒家为主体,宗教信仰上以祖先信仰为主。历史上汉族人一部分信仰道教和佛教;后来天主教、基督教传入中国,又有一些人开始信仰这些宗教。几千年来,提倡以仁为中心,重视伦理教育,由孔子、孟子思想体系形成的儒家学说对汉族产生着深刻的影响。此外还有其他各种中国本土及各地地方性信仰,比如关公信仰、妈祖信仰、三山国王信仰、以岳王崇拜为代表的忠烈信仰等等。祭祀祖先轩辕黄帝、祭孔都是代表性的具有信仰色彩的活动。

服饰

在中华文明的历史长河中被国人称之为汉服的服饰,从三皇五帝到明代千年岁月中代表了中华文明的主体服饰,明朝末年清朝满族统治者进入关内后,通过剃髮易服的方式强制汉族人民身穿满族服饰,使得中原地区的汉族传统服饰一度中断。当前很多年轻人专注于恢复汉族传统服饰。

汉字

汉字

汉字不仅在华人地区中存在,也被日本(现在)、韩国(曾经)、朝鲜(曾经)、越南等非华人国家使用,是传承中华文化的主要载体。汉字是在图形符号的简化过程中形成的。在山东省泰安市发现“大汶口陶符”距今约6000年,已是汉字诞生的雏形,比殷墟甲骨文要早2000多年。商朝的殷墟出土的动物甲骨上的甲骨文为现在所发现的最早的成熟汉字。同时青铜器上的钟鼎文也有很高的历史价值。先秦的文字颇不统一,春秋战国时期各国都不同程度地将汉字发展分化,直到秦始皇统一六国后,改秦国的大篆为小篆,结束了文字分化的历史。

小篆在发展过程中,不断有新的形声会意字出现,让文字记载更为準确精密。小篆笔画以曲线为主,后来逐步变得直线特徵较多、更容易书写。到汉代,隶书取代小篆成为主要书体。隶书的出现是汉字的一大进步,奠定了现代汉字字形结构的基础,成为古今文字的分水岭。今天人们书写方式有隶书、楷书、宋书、行书等等。由于现代中国大陆进行简化字改革,如今的华人社会里存在繁体汉字和简体汉字两种主要书写系统。

语言及汉语成分

汉语,包括标準语和各个汉语方言:北方话、东北话、江淮话、中原话、西南官话、湘语、吴语、粤语、赣语、客家话、闽南语等

文学

中国神话、中国寓言、中国典故、中国小说、中国四大古典小说、新文化运动、中国诗词、唐诗、宋词、元曲、现代诗。

教育

自汉朝开始独尊儒术后,中国开始了2000多年的儒学教育。隋朝时确立科举制度,宋朝时开始兴建书院。

19世纪末,辛亥革命元老中国现代教育奠基人何子渊、丘逢甲等人开风气之先,排除顽固守旧势力的干扰,成功引入西学,创办新式学校,将平民教育纳入满清朝廷的视野。清政府迫于形势压力,不得不对教育革新网开一面,于1905年末颁布新学制,废除科举制,并在全国範围内推广新式学堂,西学逐渐成为学校教育的主要形式。

虽然直到宣统元年(1909年),沿袭中国300多年的“八股取士”制度才真正废除,地方科举考试才真正停止。但是,教育方式的这一根本性变革,从思想体系上动摇了满清皇权的根基,大批思想进步锐意创新的社会精英,以及血气方刚的年轻新锐随即脱颖而出,为辛亥革命积蓄了巨大能量,为满清王朝的覆灭奠定了坚实的基础。

如今大陆地区主要实行高考制度来选拔学生进入大学;台湾地区则是以学力测验制度来选拔学生进入大学。

国子监太学科举制私塾

书院四大书院翰林院

高考学力测验

建筑

道观:

鹿邑太清宫,坐落于老子故里。在唐代时,被奉为皇家祖庙。现属于全真道。

终南山楼观台,为老子向尹喜传道之所,始建于周代。

龙虎山天师府,为历代张天师居所和正一道的总部。

青城山常道观,又称“天师洞”,是张道陵修道之所。现属于全真道。

北京白云观,丘处机在此长住且葬于此,是全真道总部和三大祖庭之一。现为中国道教协会所在地。

北京大高玄殿,位于北京故宫西北角,是明、清两朝的皇家道观。

泰山岱庙,位于山东泰安城区。现属于全真道。

嵩山中岳庙,因为临近宋代首都开封,而受到历代北宋皇帝的尊崇。

天津天后宫,三大妈祖祖庙之一。现属于全真道。

芮城永乐宫,以其精美的壁画而闻名天下。

解州关帝庙,位于关羽的家乡——山西运城,是普天下关帝庙的祖庙。

瀋阳太清宫,现属于全真道。

苏州玄妙观,观内三清殿为今已罕见的宋代古建筑。

武汉长春宫,祭祀丘处机,故名“长春”。

武当山太和宫,是世界遗产武当山古建筑群的主体。

成都鹤鸣山,是张天师创立道教的地方

青羊宫,传说是老子的出生地。现宫观为清代所修,属于全真道。

昆明太和宫,以拥有铜铸的“金殿”而闻名。现存建筑主要为吴三桂所修。

西安八仙宫,相传是吕洞宾修仙得道之处。慈禧太后、光绪皇帝避难时曾来此居住。现属于全真道。

宫殿

夏朝:二里头宫殿;

商朝:商王宫;

周朝:镐京西周王宫、洛阳东周王宫、韩王宫、赵王宫、魏王宫、楚王宫、燕王宫、齐王宫、宋王宫等;

秦朝:秦川宫、西垂宫、平阳封宫、大郑宫、阳宫、雍宫、霸宫、蕲年宫、橐泉宫、频阳宫、栎阳宫、芷阳宫、倍阳宫、长安宫、羽阳宫、高泉宫、棫阳宫、六英宫、长杨宫、步高宫、步寿宫、回中宫、华阳宫、成山宫、章台宫、鹹阳宫、信宫、甘泉宫、阿房宫、梁山宫、曲台宫、宣春宫、望夷宫、林光宫、雍门宫、高平宫;

西汉:长乐宫(东宫)、未央宫(西宫)、建章宫、桂宫、北宫、太子宫、明光宫、永信宫、中安宫;

东汉:北宫、南宫;

三国:魏皇宫、蜀皇宫、吴皇宫;

晋朝:西晋皇宫、东晋皇宫;

南北朝:北魏皇宫、南朝皇宫;

隋朝:大兴宫(太极宫)、仁寿宫(九成宫);

唐朝:大明宫、兴庆宫、华清宫;

五代十国:各国王宫、皇宫;

宋朝:开封皇宫、杭州皇宫;

辽朝:辽朝皇宫;

金朝:金朝中都皇宫;

西夏:西夏皇宫;

大理:大理皇宫;

元朝:大都皇宫、兴圣宫、隆福宫、太子宫;

明朝:北京紫禁城(北京明清故宫)、南京紫禁城(南京明故宫)、凤阳紫禁城(凤阳明故宫);

清朝:盛京皇宫(瀋阳清故宫)、雍和宫。

寺庙

十大名寺

雕刻

八大名窟

墓葬建筑

秦始皇陵、汉朝皇陵、唐朝皇陵、宋六陵、西夏王陵、明祖陵、明孝陵、明十三陵、清永陵、清福陵、清昭陵、清东陵、清西陵。

运河

京杭运河、灵渠、鸿沟

艺术

音乐

中国民族音乐、中国戏曲、传统民歌

舞蹈

古代舞蹈

周朝雅乐、大舞、小舞、汉朝乐府、唐朝乐舞

现代舞蹈

彩带舞、武功莲香、扇子舞

戏曲

京剧又称京戏,是中国戏曲曲种之一。京剧是十九世纪中期,融合了徽剧和汉剧,并吸收了秦腔、崑曲、梆子、弋阳腔等艺术的优点,在北京形成的。京剧形成后在清朝宫廷内得到了空前的繁荣。京剧的腔调以西皮和二黄为主,主要用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。 正在表演京剧的男演员

正在表演京剧的男演员

正在表演京剧的男演员

正在表演京剧的男演员豫剧、越剧、崑曲、汉调、徽剧

粤剧,原称大戏或者广东大戏,源自南戏,自明朝嘉靖年间开始在广东、广西出现,是糅合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。粤剧每一个行当都有各自独特的服饰打扮。最初演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话。到了清朝末期,知识分子为了方便宣扬革命,把演唱语言改为粤语广州话,使广东人更容易明白。粤剧名列于2006年5月20日公布的第一批518项国家级非物质文化遗产名录之内。

潮剧,又称潮州戏,用潮州话演唱的地方剧种,潮剧历史悠久,是中国最古老的地方剧种之一。

评剧、淮剧、黄梅戏、吉剧、吕剧

赣剧、採茶戏、湘剧、花鼓戏、湖南花鼓戏湖北花鼓戏、长沙花鼓戏、凤阳花鼓戏、曲艺、相声、快板、坠子、大鼓、歌仔戏、皮影戏、布袋戏、南曲、南音、高甲戏、川剧、秦腔(即墨柳腔)

影视

中国电影、中国电影史、中国电视、中国电视史

手工艺

青铜器、漆器、陶器、瓷器、玉器

缂丝:本缂丝(南通缂丝)、 明缂丝(苏州缂丝)

刺绣:四大名绣

染缬:夹缬(印花)、蜡缬(蜡染)、绞缬(扎染)、蓝印花布

织造:南京云锦、苏州宋锦、四川蜀锦、广西壮锦、湖北土锦、海南黎锦

翡翠、印章、云子、木刻

剪纸、皮影、泥玩具

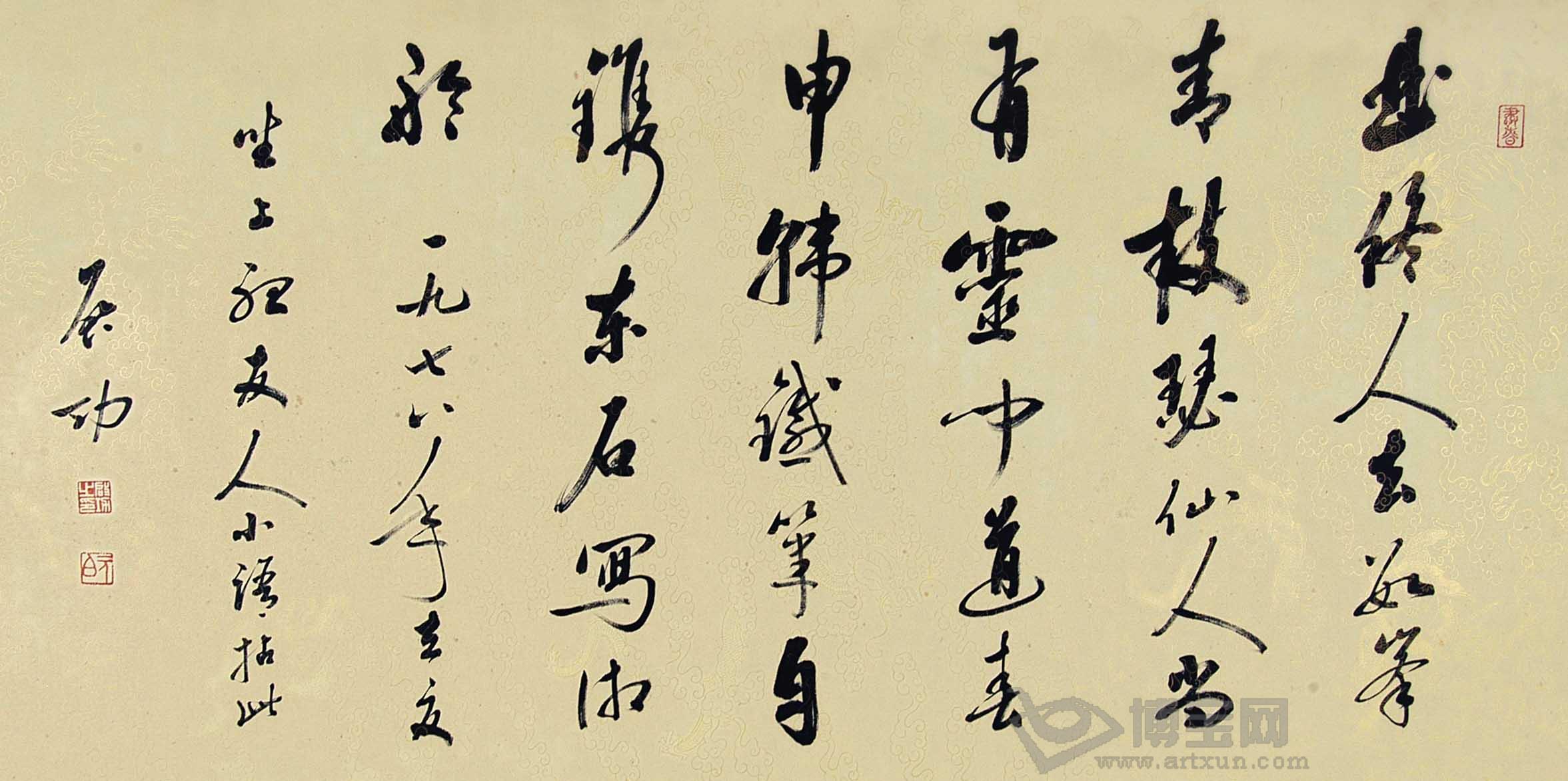

书法与中国画

书法和中国画是中国独特的艺术。

书法:金文、篆文、隶书、楷书、行书、草书、硬笔书法

对联

饮食

中华饮食文化,在日本和韩国称为中华料理或中国料理,欧美称之为唐餐,是中华文化的组成部分,深远的影响了东亚地区的饮食文化。米食和麵食是主要的两大类型,中国南方和北方种植稻类地区,以米食为主,种植小麦地区则以麵食为主,此外,各地的其他粮食作物,例如玉米、高梁、穀类、薯类作物作为杂粮也都成为不同地区主食的组成部分。中国东南方仍以米食为主,大米製品种类繁多,如米饭、米糕、米粥、饭糰、米麵、糍饭、汤圆、粽子等;西北、华北则以麵食为主,馒头、包子、麵条、烙饼、馅饼、饺子等都为日常喜爱食物,其他如山东煎饼、陕西锅盔、山西刀削麵、西北、华北抻面、四川担担麵、江苏过桥面等都是有名的面制风味食品。菜谱来源于中国各个地区和民族的菜餚,中国菜主要八大菜系组成;“八大菜系”是指川菜(四川菜)、湘菜(湖南菜)、粤菜(广东菜)、苏菜(江苏菜)、鲁菜(山东菜)、浙菜(浙江菜)、闽菜(福建菜)、徽菜 (安徽菜)。着名菜餚有北京烤鸭、牛肉麵、麻婆豆腐、拉麵 等,日本拉麵亦源自中国。起源于中国的食具筷子亦为流传至东亚饮食文化。

中华饮茶茶文化与欧美的茶文化的分别很大,亦有中国十大名茶与台湾十大名茶,并以茶艺以区分,茶风格各地不同,最有名气的要数四川成都的盖碗茶和广东潮州的功夫茶。日本茶道、朝鲜茶礼等其他东亚地区的茶仪式虽源自中国,但自行发展后有很大分别。

酒是全人类的饮料。不过与古希腊等西方世界最早的葡萄酒不同,中国人最早是以穀物为原料酿酒的。酒在中华民俗活动不可分开。近现代民间风俗的婚礼酒、丧葬酒、月米酒、生期酒、节日酒、祭祀酒等等,都可以在周代风俗文化的“八礼”中寻找到源头。诸如农事节日、婚丧嫁娶、生期满日、庆功祭奠、奉迎宾客等民俗活动,酒都会在活动出现。也常在祭祀、会盟、祝捷等公务活动出现,还出现于民间的喜丧礼仪、欢聚迎送等场合。

老人生日,子女必为其操办生期酒。摆酒宴请乡邻好友,并作携赠礼品以贺等。提亲与结婚亦是常备有酒,各种礼品其中又必不可少酒。婚礼后新人入洞房必要共饮“交杯酒”。洞房仪式完毕,新人要双双向参加婚礼酒宴者敬酒致谢,此时也亦会向新婚夫妇劝酒。

祭拜酒因袭于远古对祖先诸神的崇拜祭奠。一般在立房造屋、修桥铺路要行祭拜酒。凡破土动工,有犯山神地神,就要置办酒菜,在即将动工的地方祭拜山神和地神。祭拜仪式要备上酒菜纸钱以求保佑。工程中,凡上樑、立门均有隆重仪式,其中酒为主体。然后逢年过节、遇灾有难时,要设祭拜酒。除夕夜,各家各户要準备丰盛酒菜,燃香点烛化纸钱,请祖宗亡灵回来饮酒过除夕,娱神活动其形式仍是置办水酒菜餚。在传统意识中,认为万物皆有神,若有扰神之事不以酒菜祭拜,就不会清静。端午节也会喷洒雄黄酒,小孩要挂香袋并在额头上用雄黄酒画一个“王”字;大人喝雄黄酒。

中国酒文化和诗歌、戏曲也有着丰富的联繫,如“太白醉酒”、“武松醉跌”、“鲁智深醉打山门”、“醉八仙”等,现代流行文化亦有以出现创作的功夫电影-醉拳等。

中华饮茶茶文化与欧美的茶文化的分别很大,亦有中国十大名茶与台湾十大名茶,并以茶艺以区分,茶风格各地不同,最有名气的要数四川成都的盖碗茶和广东潮州的功夫茶。日本茶道、朝鲜茶礼等其他东亚地区的茶仪式虽源自中国,但自行发展后有很大分别。

酒是全人类的饮料。不过与古希腊等西方世界最早的葡萄酒不同,中国人最早是以穀物为原料酿酒的。酒在中华民俗活动不可分开。近现代民间风俗的婚礼酒、丧葬酒、月米酒、生期酒、节日酒、祭祀酒等等,都可以在周代风俗文化的“八礼”中寻找到源头。诸如农事节日、婚丧嫁娶、生期满日、庆功祭奠、奉迎宾客等民俗活动,酒都会在活动出现。也常在祭祀、会盟、祝捷等公务活动出现,还出现于民间的喜丧礼仪、欢聚迎送等场合。

老人生日,子女必为其操办生期酒。摆酒宴请乡邻好友,并作携赠礼品以贺等。提亲与结婚亦是常备有酒,各种礼品其中又必不可少酒。婚礼后新人入洞房必要共饮“交杯酒”。洞房仪式完毕,新人要双双向参加婚礼酒宴者敬酒致谢,此时也亦会向新婚夫妇劝酒。

祭拜酒因袭于远古对祖先诸神的崇拜祭奠。一般在立房造屋、修桥铺路要行祭拜酒。凡破土动工,有犯山神地神,就要置办酒菜,在即将动工的地方祭拜山神和地神。祭拜仪式要备上酒菜纸钱以求保佑。工程中,凡上樑、立门均有隆重仪式,其中酒为主体。然后逢年过节、遇灾有难时,要设祭拜酒。除夕夜,各家各户要準备丰盛酒菜,燃香点烛化纸钱,请祖宗亡灵回来饮酒过除夕,娱神活动其形式仍是置办水酒菜餚。在传统意识中,认为万物皆有神,若有扰神之事不以酒菜祭拜,就不会清静。端午节也会喷洒雄黄酒,小孩要挂香袋并在额头上用雄黄酒画一个“王”字;大人喝雄黄酒。

中国酒文化和诗歌、戏曲也有着丰富的联繫,如“太白醉酒”、“武松醉跌”、“鲁智深醉打山门”、“醉八仙”等,现代流行文化亦有以出现创作的功夫电影-醉拳等。

粤菜

由于广东处于我国大陆南部,位于南岭之南,属岭南地区,北回归线横穿境内。它背山靠海,区域内有沿海、有内陆、有山地、有丘陵、有平原,也有一些小海岛。海岸线长达3368公里,平原上河网交错,土地肥沃,山地丘陵,树林茂密。该地区处于热带、亚热带、,气候温和,雨量充沛,使得物产丰饶,四季富足,奇花异草遍野,珍禽野味满山,海鲜水产生猛,瓜果时蔬常青,家畜家禽满栏,粮油糖酱充足。广东夏长冬短,天气偏于炎热,使得粤菜菜口味以清鲜为主,讲究口感的脆、嫩、爽、滑,即清而不淡,清中求鲜。 粤菜

粤菜

粤菜

粤菜粤菜的基本特徵有:1.选料广、博、奇、精、细,鸟兽蛇虫均可成菜。2.菜餚注重良好的口感,讲究清、鲜、爽、脆、嫩、滑,有浓郁的岭南特色。3.五滋六味,调味基础;因料施味,味型鲜明;惯用酱汁,浓淡得宜。4.成菜讲究刀工、火候,造型美观。5.烹调技法以我为主,博採中外为我所用,尤其擅长软炒、软煎、软炸、煨、炖、蒸、煲、熬、焗、卤、浸等;烹调方法运用灵活,创新品种层出不穷。6.粤菜讲究料头的使用。7.广州菜、客家菜、潮州菜相互交融,争相辉映,各出其色。

广州菜的特点有:选料精奇、品种众多、範围广泛、口味讲究清鲜爽脆嫩滑,技艺精湛,善于变化,尤其擅长炒、浸、煨、焗、炸、煲等烹调方法,自古有“食在广州”的美誉。

客家菜的特点有:由于客家人在历史上是由中原南迁的汉人组成,所以在饮食风俗上还多少保留着中原人的习俗。所以客家菜的主料突出,朴实大方,口味偏于浓郁,尤其擅长砂锅菜,具有独特的乡土风味。

潮州菜的特点有:由于人类社会历史的发展,潮州菜受到了闽南菜和客家菜等影响,以烹製海鲜见长,汤菜功夫独到,擅烹素菜与甜食,滷菜也别具风味,口味清醇,注重保持原料的鲜味,偏重香、鲜、甜。

鲁菜

山东省位于华北平原东部、黄河下游,其半岛部分突出于渤海与黄海之间。境内平原、洼地及湖河水域占总面积的65%,余为山地和丘陵。该省属暖温带半湿润季风气候,特点是夏热多雨,冬寒乾燥。山东的烹饪原料丰富,海参有刺参、鲍鱼、海螺、乌鱼蛋、对虾、黄花鱼、鱼翅、西施舌、扇贝、海蜇等;黄河、微山湖的淡水产品有鲤鱼、甲鱼、青虾、螃蟹等。畜禽原料有鲁西南肉牛、菏泽青山羊、寿光鸡、微山湖的麻鸭等。植物原料名产有大明湖所产的蒲菜、茭白、汶上马蒂、以及章丘大葱、苍山大蒜、莱芜姜、胶东大白菜、潍县萝蔔、烟台苹果、莱阳梨、肥城桃、东陵小枣、青州银瓜等。调味品有济宁玉堂酱园的黄酱、黑酱、味珍酱油;济南天然酱油;洛口王村醋;羊口虾油等。 鲁菜

鲁菜

鲁菜

鲁菜鲁菜源远流长,风格高贵大方、旷达洒脱。

因为山东是中国古文化的发祥地之一,儒家思想的奠基人——孔子的故乡。大汶口文化、龙山文化出土的红纱陶、黑陶等烹饪器皿、酒具,反映了新石器时代齐鲁地区的饮食文明。春秋战国时期,鲁国孔子提出了“食不厌精,脍不厌细”的饮食主张,并从烹饪的火候、调味、饮食、卫生、饮食礼仪等多方面提出了要求,对齐鲁的烹饪产生了重要的影响。北魏时期有一书《齐民要术》中有关烹饪的论述,对鲁菜的形成和发展也产生了深远的影响。鲁菜以后历经唐、宋、金各代的提高和锤鍊,逐渐北方菜的优秀代表。元、明、清时期,鲁菜深入宫廷成为了御膳珍馐,并且远播华北、东北和京津等地。《金瓶梅》和《水浒传》都曾生动地描述过山东地区的市井饮食生活。新中国成立后,特别是改革开放后,鲁菜发展迅速,餐饮市场繁荣,传统鲁菜精品不断被挖掘出来,又在消化吸收川、粤、苏等地菜餚风味的基础上,创製出一大批鲁菜新餚。

鲁菜由济宁、济南、胶东等地方菜组成。济宁菜历史久远,选料讲究,加工精细,素以烹製河鲜以及乾鲜珍品见长,同时宴席礼仪规格也庄重分明,具有中国传统的宴席规格和特色。济南菜以济南为中心,流行于德州、泰安一带。其烹调方法擅长爆、烧、炒、炸,菜餚以清、鲜、脆、嫩着称。特别讲究清汤和奶汤的调製。清汤色清而鲜,奶汤色白而醇,调製方法精美细緻。胶东菜以烹製海鲜见长,擅长爆、炸、扒、蒸等烹调方法。口味以鲜为主,偏重清淡,注意保持主料的鲜味。

总体上看,鲁菜常用的烹调方法有炸、熘、烧、扒、炒、爆、蒸、氽、炖、焖、烤、熬、熏、拔丝等,其中尤以爆、炒最能体现鲁菜快速成菜的特色。鲁菜讲究调味纯正,以鹹鲜为主,善于葱、蒜,常用的味型还有鹹甜、酸辣、糖醋、椒盐、蒜泥、纯甜等。

川菜

四川省(包括重庆市)位于我国西南的长江上游。地形为高原、盆地、山地,主要河流为长江及其支流。气候受地形影响,差异较大。东部属于亚热带湿润季风气候,具有冬暖、春早、夏长、和多云多雾的特点;西部为温带,、亚热带高原气候。四川、重庆的食物原料丰富而有特色,自古就有“天府之国”之称。川渝地区盛产“三椒”(辣椒、花椒、胡椒),为其基本风味的形成奠定了重要的物质基础。 川菜

川菜

川菜

川菜川渝菜有“一味一菜,百味百菜”之称。川菜以家常小炒为主,渝菜以火锅为主。

川渝菜以擅烹饪肉菜、禽蛋菜、水产品菜见长。在菜品形态上是古朴与精巧并重,新品菜艺术性较强。常用的烹调技法有:蒸、炒、爆、煸、炸、熘、煎、烧、焖、烩、氽、煮、炖、熏、卤、拌、炝、腌、糟等数十种,其中蒸法使用广泛,最能表现其用火特色的是小炒、乾烧、小煎、乾煸等技法。

川渝菜的常见味型有:鹹鲜、鹹鲜辣(家常味、蒜泥味、煳辣味等)、鹹鲜甜酸(糖醋味、荔枝味等)、鹹鲜麻(椒盐味、椒麻味)、鹹鲜酸、鹹鲜麻辣味、鹹鲜酸甜辣(鱼香味)、鹹鲜酸辣(酸辣味、芥末味)、鹹鲜甜酸麻(陈皮味)、鹹鲜甜酸辣麻(怪味)、甜香味等。尤其以麻辣、鱼香、怪味更具特色。质感以嫩、酥、脆、糯、软烂为主。

川渝菜菜式多样、荤素并举、汤菜并重、朴实无华,经济实惠,家常性强,大众气息浓郁,具有深厚的食客基础。

淮扬菜

淮扬菜是江苏菜的重要组成部分,是中国菜的杰出代表。

江苏菜主要由淮扬菜、金陵菜、苏锡菜、徐海菜四个地方风味菜构成,影响遍及长江中下游广大地区,在国内外享有声誉。 淮扬菜

淮扬菜

淮扬菜

淮扬菜江苏位于我国东南,东临黄海,中贯运河,长江贯穿腹地,气候温和,文化名城众多,一年四季水产禽蔬联翩上市,海味山珍不绝于时,是举世闻名的“鱼米之乡”,是名厨辈出的地方。

江苏菜菜品精美,烹饪文化历史悠久。据淮安青莲岗、吴县草鞋山等遗址出土的文物表明,至迟在距今6000多年前,江苏先民已用陶器烹调。夏、商、周三代,为江苏菜的早期阶段。春秋战国时期,江苏已经有全鱼炙、露鸡,吴羹和讲究刀工的鱼脍等。两汉、三国和南北朝时期为江苏菜最初发展时期,出荤素菜餚外,麵食、素食与腌製食品之类已达到一定水平,隋唐、两宋时期是江苏菜发展的第一个高潮,不少海味菜、糟醉菜成为贡品,有“东南佳味”之称的美誉。元明清时期,特别是清代,是江苏菜发展的第二个高潮。

江苏菜菜式组合亦有特色。除日常饮食和各档次宴席的菜式搭配,讲究层次,各有章法之外,还有三类宴席具有独到一处:一为船宴,二为斋席,三为全席。

金陵菜以南京菜为代表,製作精细,玲珑细巧,可分可合,讲究刀工,注重火候,在口味上兼有四方之美,适应八方之味。其菜口味平和,鹹淡适宜,辣而不烈,肥而不腻,以鲜、香、酥、嫩着称,烹调方法以炖、焖、烤见长。清真菜的烹製独特居全国之首。

淮扬菜以扬州、镇江、南通、盐城菜为代表。淮扬菜选料讲究,製作精细,讲究刀工,突出主料,力求鲜活,一物一味,注重火候,精于调汤。烹调方法以炖、焖、煨、焐见长,口味保持原汁原味,擅长制汤,清澈见底,浓则乳白,鹹甜适中,其菜品鲜嫩、酥软、清新味美、

苏锡菜以苏州、无锡、常州、常熟为代表。苏锡菜水产最甚,浓淡各异,适口益身,注重火候,调味、白汁、清炖别具一格,善用细曲、糟制调味,以烹製河鲜、湖蟹、蔬菜见长。

徐海菜以徐州、连云港为代表。连云港海产丰富,徐州蒜苔、韭黄、山楂糕等名扬四海,徐海菜鹹鲜适度。

除四大菜系外,中国菜餚还有许多风味流派,各有其浓厚的地方特色。少数民族在长期历史发展中,也形成了各自的饮食文化模式,曾出现了不少着名的菜餚风味流派,主要有清真菜、蒙古族菜、满族菜、朝鲜族菜等。(西湖醋鱼是浙菜)

体育

中国人在古代发明了中国象棋、围棋和五子棋等重要棋类游戏。武术是中华文化的典型代表。中国也是古代足球的故乡。中国还是相扑的起源地,司马迁在《史记·黄帝本记》中曾记载:“蚩尤氏头有角,与黄帝头,以角牴人,今冀州为蚩尤戏。”直至西元七世纪,在允恭天皇的葬礼上(西元四百五十三年),中国派遣特使到日本表演素舞致意,被认为是中国相扑首次传入日本,对日本原有的相扑造成一定影响。

主要有:象棋、围棋、五子棋、武术、功夫、气功、气、蹴鞠、射箭、龙舟、相扑等。

医学

由传说时代的神农氏尝百草开始,中国的医学源远流长已数千年。重视临床实验和全面性的调整。

中医:针灸、中药、气功、导引、房中、食补。

藏医、蒙医、云药、苗医。

社会

华人的社会关係是一个典型的互惠型的社会关係。这种社会关係通常是以“家庭”的称呼进行表达的,例如“儒家”、“道家”、“法家”、“兵家”、“帝王家”、“武家”等。除了这个之外,还有诸如“书院”、“门派”、“宗教”等称呼。

个人与社会的联繫被称作“关係”,而这种联繫里面的情感被称作“感情”。华人之间的社会关係是以中国传统文化中的“礼仪”为核心的。这一传统,最早的文字记载可以追溯到《周礼》。春秋战国时期,孔子的弟子整理出来的《春秋》,助推了“礼仪”在中国本土文化的发展。

华人的社会关係中有一个非常重要的概念是面子的概念。这一点,跟华人对权利、名利等的重视程度有很大的关係。除此之外,还有一些跟宗教或者自身修养等相关的概念。例如与道家有关的概念——“性分”和“时遇”之说,与道教或者道家相关的概念——自然等。这些概念亦影响了华人对事情及人物的观感,往往以利害关係来判断事情好坏。

和其他民族、社会习惯于把个人和社会的关係比喻为大小箱子关係的观点不同,华人更趋向于把社会关係比喻为“网”。因此,华人评价与他人的社会关係的好坏是亲疏远近而不是里外。

影响

自古以来,中华文化对中国周边地区产生了深远的影响,形成了相对独立的中华文化圈、儒家文化圈,这一地区除了中国外,还包括日本、朝鲜、韩国、越南、琉球等地。

中华文化也对世界其他地区产生了重要影响。以儒家思想为核心的中国文化,以及科举制度、四大发明、航海造船等等,是欧洲近代启蒙运动的重要思想源泉。

中华文化在古代曾经对周边国家造成深重影响。一般把中国和收到中华文化影响的国家统称为汉文化圈或者中华文化圈。

汉字文化圈是指中国以及受中国皇帝册封的周边国家或民族。这些中国周边的国家或民族以文言文作为交流的媒体,从中国历代王朝引进国家制度、政治思想并发展出相似的文化和价值观。在政治方面,上述的国家或民族与中国保持着相对的独立性。汉字文化圈的覆盖地域与现代地域区分所指的的东亚地区有的很大的重合部分,包括了中国、越南、朝鲜半岛、琉球和新加坡等地,此外还包括世界各地保留着中华文化传统的华人世界。通常日本学者也会把自己包括在“汉字文化圈”内,但也有部分日本人觉得自己是西方文化世界中的一员。

日本文化是指在日本群岛形成的独特文化。日本文化在历史上曾深受到中华文化的影响。

韩战后朝鲜半岛的南北对峙导致了南北朝鲜现代文化的差异,但双方传统文化却一脉相承。朝鲜半岛在历史上与中国有着密切的关係,因此朝鲜半岛传统文化深受中国文化影响,不过与中国传统文化相比,朝鲜半岛的传统文化略有不同和独特之处。

越南由于在历史上曾是中国的一部分,所以其文化特徵和中国文化非常接近,亦是汉字文化圈的一部分。

琉球曾是中国的附属国,在中日甲午战争之后被日本占领并长期进行殖民统治,但琉球文化亦属于中华文化圈。