中山大学新华学院是一所综合性全日制普通高等院校,是中国医学数字教育项目示範基地学校。

学院于2005年经教育部批准设立;2007年5月,东莞校区获得批准。2015年2月,学院科技套用与创新中心的创客实验室(中山大学新华学院开源实验室)成为国际Fab Lab的成员。

截至2019年4月,学院有广州、东莞2个校区,占地面积2185亩(其中1456亩已取得土地使用证明);在校生2.3万余人,有专任教师996人、外聘教师244人;设有19个二级教学单位,开设46个专业。

基本介绍

- 主管部门:广东省教育厅

- 学校官网:https://www.xhsysu.edu.cn

- 中文名:中山大学新华学院

- 外文名:Xinhua College of Sun Yat-Sen University

- 简称:中大新华

- 创办时间:2005年

- 类别:民办大学

- 类型:综合

- 属性:全日制普通本科高等院校

- 现任领导:院长:王庭槐

党委书记:周云 - 本科专业:46个

- 院系设定:经济与贸易学院、法学院、中国语言文学系、外国语学院、资源与城乡规划系、信息科学学院等19个二级教学单位

- 院训:博学、审问、慎思、明辨、笃行

- 院庆日:每年11月20日

- 地址:广州校区:广州市天河区龙洞华美路19号

东莞校区:东莞市麻涌镇沿江西路248号 - 院校代码:13902

- 主要奖项:全国国防教育特色学校(2018)

2017年度就业竞争力高校(2018)

广东国防教育学会工作先进单位(2018)

团中央暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位(2018)

历史沿革

2005年5月,中山大学新华学院经国家教育部(教发函〔2005〕68号)批准正式招生。9月,学院迎来首批学生,2005级724名学生报到注册。 广州校区和东莞校区校园风光

广州校区和东莞校区校园风光

广州校区和东莞校区校园风光

广州校区和东莞校区校园风光2007年5月,东莞市人民政府办公室函告中山大学,同意中山大学新华学院在东莞市麻涌镇选址办学,征地1800亩。

2008年6月,经广东省十一届人大一次会议批准,东莞校区建设项目列入2008年广东省重点建设项目。

2010年3月,学院印发《关于实施教学质量与教学改革工程的若干意见》,实施学院教学质量与教学改革工程。

2012年1月,中山大学新华学院被批准为广东省独立学院新增学士学位授予单位,14个申报专业为广东省独立学院新增学士学位授予专业。

2013年5月,创办新华讲坛(学者、家长、学子、青年教师、企业家系列)。6月,中山大学新华学院2011学年本科教学工作通过评估。

2014年9月,面向广东省外10个省份招生,首次招收本科插班生。11月,首创独立学院“新华逸仙班”顺利开班;第一期“青马100”学生骨干培训班正式开班。12月,学院在广州承办2014国际护理教育论坛。

2015年1月,建立粤高校首座“周有光先生学术展览馆”和首个“周有光学术研究中心”;中国国内首个“中国大学生产学研创新创业实训基地”揭牌。2月,经美国麻省理工学院(MIT)Fab Lab审核,学院科技套用与创新中心的创客实验室(中山大学新华学院开源实验室)成为国际Fab Lab的成员。3月,学院成为中国国内独立学院首个“中国医学数字教育项目示範基地”学校。5月,当选中国教育信息化产业技术创新战略联盟副理事长单位。

2015年11月20日,中山大学新华学院举行首届中国高校创新创业教育高峰论坛,同日举行十周年庆祝大会。

中山大学新华学院广州校区

中山大学新华学院广州校区办学条件

院系专业

截至2019年4月,学校设有19个二级教学单位,开办46个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9个学科门类。

| 院系名称 | 专业名称 |

|---|---|

经济与贸易学院 | 经济学、税收学、国际经济与贸易、经济统计学、金融工程、投资学 |

法学院 | 法学 |

中国语言文学系 | 汉语言文学 |

外国语学院 | 英语、商务英语、西班牙语、葡萄牙语 |

资源与城乡规划系 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 |

信息科学学院 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软体工程、数字媒体技术、电气工程及其自动化 |

生物医学工程学院 | 生物医学工程、医学影像技术 |

药学院 | 药学 |

康复医学系 | 康复治疗学 |

听力与言语科学系 | 听力与言语康复学 |

护理学院 | 护理学 |

管理学院 | 工商管理、市场行销、电子商务、物流管理、旅游管理、旅游管理(学分互认) |

会计学院 | 财务管理、会计学、审计学 |

公共治理学院 | 行政管理、人力资源管理、公共关係学、传播学、社会工作 |

健康学院 | 信息资源管理、健康服务与管理 |

艺术设计与传媒学院 | 艺术设计学、服装与服饰设计、网路与新媒体 |

音乐系 | 音乐学 |

体育部 | 社会体育指导与管理 |

学科建设

2017年,公共管理学科、医学技术学科分别获批省级特色重点学科和省级重点培育学科。

教学建设

- 教学模式

学院倡导启发式、互动式、TBL、PBL等教学模式。推进学分制和主辅修制,尊重学生的个性发展及健康人格养成,结合珠三角区域产业升级和行业发展现状,提高学生学习、实践和创新能力,强化实践教学,注重职业能力培养。

- 教学设施

截至2018年5月,学院共建有经管、文法、理工、医药和艺术五大实验实训平台,总计129间。拥有高级智慧型3G模拟人、分娩模拟人、急救模拟人等设备,引入了拥有国际先进水平的微观装配实验室(Fab Lab XH)。

- 质量工程

截至2018年5月,学院拥有省级专业综合改革试点9个、省级特色专业1个、省级精品资源共享课6门、省级实验教学示範中心2个、省级大学生实践教学基地7个、省级重点学科2个、省级重点培育学科2个。

2018年,获批广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目立项5项、广东省教育厅年度本科金融学类专业教学改革研究项目立项2项。

| 项目类别 | 项目名称 |

|---|---|

省级专业综合改革试点 | 电子商务、护理学、汉语言文学、会计学、药学 |

国际经济与贸易、人文地理与城乡规划、计算机科学与技术、法学 | |

省级特色专业 | 听力与言语康复学 |

省级精品资源共享课 | 药理学、财务管理、大学语文、护理学基础、药剂学、法理学 |

省级实验教学示範中心 | 实验教学示範中心 |

金融职业技能训练实验教学示範中心 | |

省级大学生实践教学基地 | 中山大学新华学院护理专业临床实习基地 |

健明会计师事务所-中山大学新华学院财会类专业实践教学基地 | |

南沙大酒店-中山大学新华学院实践教学基地 | |

广东省中医药工程技术研究院-中山大学新华学院药学类实践教学基地 | |

广州市天河区凤凰街道办事处思想政治理论课实践教学基地 | |

广州诺特外语实践教学基地 | |

中山大学肿瘤防治中心医学类专业实践教学示範基地 |

- 教学成绩

截至2015年7月,学院学生参加竞赛获得的奖励有:用友杯全国总决赛团体一等奖,全国商科技能竞赛一等奖(全国第三名),两岸三地大学生会计与商业管理案例竞赛冠军,全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛大陆地区总决赛二等奖,第五届“蓝桥杯”全国软体和信息技术专业人才大赛JAVA组全国获一等奖、三等奖,第六届“蓝桥杯”全国软体和信息技术专业人才大赛全国总决赛Java组“二等奖”,第八届全国信息技术套用水平大赛“Rigol杯”电子系统设计团体赛获全国二等奖;广东省“挑战杯·创青春”大学生创业大赛斩获四银四铜,省科技学术节荣获一等奖、三等奖等,省大学生数学建模竞赛本科组一等奖,第九届广东大中专学生科技学术节之“第二届预防医学技能大赛”决赛获卫生实践技能竞赛(非预防专业组)一等奖与三等奖,2015中国(广东)大学生时装周本科组铜奖及指定面料大赛最佳舞台效果奖,2015省健美操锦标赛四冠一亚;首届东莞大学生科技创新节17项奖等百余项奖项。

截至2019年4月,学校学生获得国家级奖项9项,省级奖项15项,市级奖项1项;斩获省级奖项27项,市级奖项22项;在“挑战杯*创青春”广东大学生创业大赛中斩获“优秀组织单位”,并取得金奖1项,银奖3项,铜奖10项。

师资力量

据2019年5月学校官网显示,学校有专任教师996人,外聘教师244人,其中专任教师具有高级职称者占30.5%,具有硕士研究生及以上学历者占83%;聘请了首席教授、学科带头人49人,客座教授39人,讲座教授3人,兼职教授29人,高级顾问9人。 校园风光

校园风光

校园风光

校园风光国家教学名师奖:王庭槐

中华医学教育杰出贡献奖:王庭槐

广东省南粤优秀教师:王秀岚、陈家树、袁持平、衣杨、周开国

广东省民办教育优秀教师:许振刚、林玮、万智萍、万娟娟、曹颖男

广东省南粤优秀教育工作者、广东省师德先进个人:林源

东莞市优秀教师:徐伟明、李文蓓、徐应祥

| 团队名称 | 负责人 |

|---|---|

会计学专业教学团队 | 张丽拉、林源 |

药理学课程教学团队 | 陈家树 |

学术研究

科研平台

据2019年5月学院官网显示,学院建有高等教育研究所、现代金融研究中心、财税与会计研究中心、广东文化产业研究中心、医学医药研究中心、科技套用与创新中心等科研平台。

科研成果

2015年2月,中山大学新华学院有6个项目通过省教育厅组织形式审查和专家评审,获2014年省教育厅科研平台和项目立项。

2016年11月,学院陈万灵教授的论文《中国与东协经贸合作共赢性实证研究》获“2016广东社会科学学术年会”论文一等奖。10月,学院于洪彦教师申报的《广州全面建设小康社会过程中的发展进程研究》获广州市哲学社科"十三五"规划2016年度马克思主义理论与实践专项课题立项;学院郭进超教师申报的《“珠三角”电子产业集聚过程中的企业创新研究——基于Agent建模和仿真的方法》获广东省哲学社会科学“十三五”规划2016年度一般项目、青年项目立项。7月,获得2016年度教育部人文社会科学研究规划基金、青年基金、自筹经费项目立项3项。

2018年度,中山大学新华学院组织申报纵向科研项目46类186个项目/课题,获批32个项目。

| 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |

|---|---|---|

基于最佳协作频谱接入的认知无线网路节能中继技术研究 | 万智萍 | 青年创新人才类项目(自然科学类) |

经济实验在法学课程中的运用研究 | 叶秀 | 特色创新项目(教育科研类) |

微课在高校《生物化学》教学中的套用研究 | 张卫佳 | 特色创新项目(教育科研类) |

创业者的基础知识体系和风险判断心理範式研究 | 蒋福 | 青年创新人才类项目(人文社科类) |

集群文化、社会网路与非正规小微企业成长动因研究 | 陈文川 | 青年创新人才类项目(人文社科类) |

广东与东协经贸合作的比较优势动态变化研究 | 吴喜龄 | 青年创新人才类项目(人文社科类) |

| 项目名称 | 项目类别 | 负责人 |

|---|---|---|

IT企业成长战略研究:技术能力与市场需求动态匹配 | 自筹经费项目 | 戴欣 |

高校教师社会网路与学习共同体的关係研究 | 青年基金项目 | 郭佩文 |

基于“网际网路+”的商业集聚对消费者的吸引力:演变过程与作用机制的实证研究 | 青年基金项目 | 武亮 |

学术资源

- 馆藏资源

截至2018年1月,学院图书馆馆藏纸质图书总量128万多册,电子图书46.5万种(册),占容量为2.16TB;年订购中外文期刊704种,装订成册的过刊近4万册。图书馆已建设了非书资源管理系统,共24TB的容量,用于随书光碟、论文、特色资源的管理,自建视频、音频、课件等非书资源30410种,总计10.48TB。校园网共享母体学校中山大学中文电子期刊40325种;外文电子期刊43131种;中文电子图书122.43万册;外文电子图书46.06万册;光碟及网路资料库300多种;多媒体光碟资源5.99万片。拥有超星电子书、知识视界资料库各类视频资源试用方法、多媒体数字图书馆、圣才数字图书馆、银符资料库、中山大学图书馆共享资源等资料库。

合作交流

- 国际合作

截至2019年5月,中山大学新华学院先后与美国、加拿大、英国、爱尔兰、西班牙、法国、澳大利亚,“一带一路”共建国家阿联、义大利、葡萄牙,及港澳台地区的学校或学术机构建立了合作交流关係;与29所中国以外的学校或学术机构建立了合作交流关係,包括:美国索尔兹伯里大学、拿撒勒大学、印第安纳波利斯孔子学院、旧金山大学、加州东华医院、俄克拉荷马州立大学、肯塔基大学、罗德岛大学,加拿大拉瓦尔大学,英国密德萨斯大学、欧洲语言与考试中心、伦敦摄政大学、欧盟教育中心、卡迪夫城市大学、朴次茅斯大学、贝德福特大学、班戈大学;爱尔兰国立科克大学、科克理工学院,义大利罗马国际艺术学院、维泰博美术学院,法国服装设计学院;西班牙马拉加大学,葡萄牙阿威罗大学;澳大利亚皇家墨尔本理工大学、昆士兰大学、麦考瑞大学,阿联海湾医科大学、杜拜伍伦贡大学;与港澳台地区的6所大学建立合作关係,包括:澳门城市大学、香港大学专业进修学院、香港公开大学、台湾美和科技大学、台湾中山医学大学、香港浸会大学社会科学院。

- 政学产研

截至2018年5月,学院与200多家政府机构、事业单位、企业等共建校外实践基地,为高素质套用型人才培养提供实验、实践、实训的基地与平台。

文化传统

形象标识

- 校徽

中山大学新华学院院徽沿用了中山大学校徽的圆型、钟楼、海棠式洞窗、木棉花等基本元素。另一方面,中山大学新华学院院徽则添加了一些象徵青春活力,显现团结奋进的元素。原有中山大学校徽钟楼两侧的茂盛树形,也巧合併寓意山峰之形,同时也蕴藏着中山大学新华学院师生一方面要保持母体学校精心育人和百年树人的精神;又体现具有开拓创新和勇攀高峰的信心和勇气的寓意,以体现传承与创新。 校徽

校徽

校徽

校徽图形的中心,木棉花型之内,上方保留原有中山大学校徽的钟楼图形,中部配以中山大学新华学院建院之初的院门,并书院名“中山大学新华学院”八个字,院门下方八根大柱矗立,寓意学院注意强化学生的思想、品德、知识、素质、思维、能力、身心、技能的培养训练,同时也衬托出门前的康庄大道,寓意学生的成长成才之路。

原有中山大学校徽木棉花型下方所书“1924”建校年份,在中山大学新华学院院徽中改为“2005”的建院年份,它表示中山大学新华学院作为中山大学在经历八十周年的光辉历程之后绽放出的新花。表明中山大学新华学院师生将继承中山先生遗志,传承中山大学优良传统,锐意进取,继往开来,阔步前进,争创辉煌。

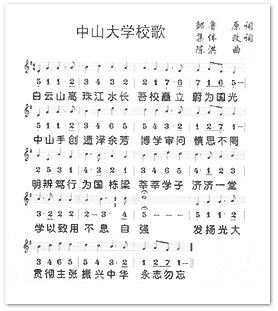

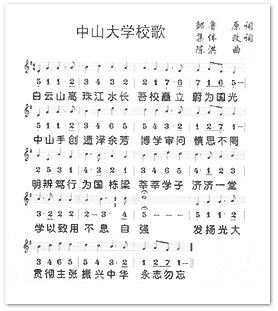

- 校歌

《中山大学校歌》

原词:邹鲁,曲:陈洪 校歌

校歌

校歌

校歌白云山高,珠江水长。

吾校矗立,蔚为国光。

中山手创,遗泽余芳。

博学审问,慎思不罔。

明辨笃行,为国栋樑。

莘莘学子,济济一堂。

学以致用,不息自强。

发扬光大,贯彻主张。

振兴中华,永志勿忘。

精神文化

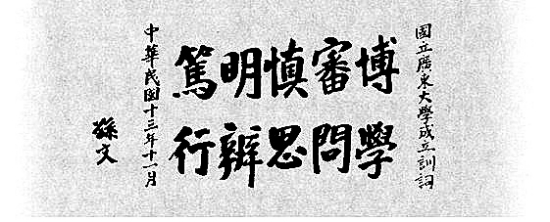

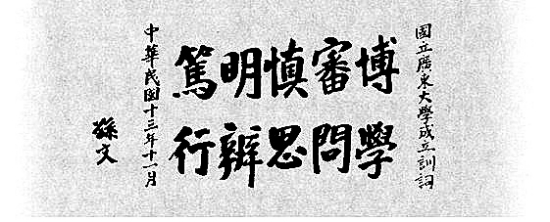

- 校训

博学、审问、慎思、明辨、笃行

中山大学校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”,是由孙中山先生于1924 年11月11日在广东大学举行成立典礼时亲笔提写。作为中山大学申办、教育部批准设立的中山大学新华学院,将秉承中山大学的历史传统和优良学风,遵循中山先生“博学 审问 慎思 明辨 笃行”的大学校训。

首先,中山先生把博学、审问、慎思、明辨和笃行五者作为有机统一体给予新释,他所指的“博学”是指学生要学习“古近中外的知识”,包括自然和社会科学乃至社会实践,更值得重视的是,孙中山的“博学”而识,是要把学生培养成具有远大志向而又有广大文化知识的人才。 校训

校训

校训

校训其次,中山先生反对死读书的方法,强调独立思考。他告诫青年,学、问、思、辨的关键在于独立思考,学科学、发展科学,首要在于要明白任何科学的创造发明,不是靠书本知识,而是由于科学家长期考察心得贡献到人类的记录。可见孙中山的问、思、辨,是指人的学习认识方法,把“观察”和“判断”这两种近代科学思维方法运用到教学方法上,这也是创新的方法。

第三,中山先生把古代“笃行”发展为社会实践。把造就振兴中华置于自己肩上的人才学校,作为“好学校”:把学生培养成具有为人民、为国家、为社会、为社会服务崇高理想的人,育的是合格人才。其一,学校主要任务是为社会主义建设德、智、体、美全面发展的合格人才,正确的政治方向是学校教育的方向,孙中山强调为革命造就人才,我们今天应给予继承和发展。其二,学校要培养学生有正确的人生观,中山先生强调学生立志做大事不要做大官,不要把学生造就成新的欺负人民的新贵,这表明树立革命的人生观仍然具有重要的意义,应把学生培养成社会主义事业的接班人。

科学地发展学、问、思、辨和行的教育认识规律,中山先生强调在立大志的前提下发挥学、问、思、辨和行五者的辨证关係,表达了对教育认识规律的合理性。学校在坚持教育基本路线前提下必须坚持广博的学识,独立的思考,分辨正确与谬误,批判抵制社会和国际的错误思潮,坚持理论与实践统一。

- 大学精神

包容、开放、创新

校园活动

截至2018年,学院团委下设四大学生组织(学生会、学社联、艺术团、记者站)和56个学生社团,开展了一系列文体艺术活动。

学校开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神活动252场次,参与人数16271人;其中,学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神4场次,参与人数171人;学习宣传贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话精神和团的十八大精神、省第十四次团代会精神3场次,参与人数437人;省级“百名团学青年骨干十九大精神朋辈巡讲团”入选人员3名,共开展巡讲1场次。依託主题团日、理论学习社团、团校、培训班和新媒体等线上线下阵地平台,开展“四进四信”活动247场次,参与人数13642人。举办校级报告会情况4场次,直接覆盖734人。全年开展社会主义核心价值观主题活动的总场次51场次,直接覆盖9019人;开展2018年度“中大新华好青年”评选活动。

截至2019年4月,学校共注册24个志愿服务单位,实名注册志愿者24516名,“星级志愿者”1462名,累计开展志愿服务活动7111项,提供服务时长418241.12小时,人均志愿服务时长17.06小时,建立校地合作基地51个。获得由团中央、全国学联颁发的全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“优秀组织单位”荣誉称号。组织参加校外活动70余场,包括东莞合唱节、第三届“高校冠军杯”7人制足球赛、第十四届广东省高校“培正杯”羽毛球混合赛、东莞市大学生羽毛球九校联赛、广东省第十三届大学生校园文体艺术节舞蹈大赛、第三届大学生器乐比赛、第十三届大戏节、第九届世界华语辩论锦标赛、第三届“绿色青春”广东省高校环保辩论赛等活动。

新华讲坛

中山大学新华学院“新华讲坛”于2013年5月创办,由“学者讲坛”、“家长讲坛”、“学子讲坛”、“青年教师讲坛”、“企业家讲坛”五个子系列构成。 校园风光

校园风光

校园风光

校园风光学院以“新华讲坛”为创新平台,探索建立起学校、社会、家庭三位一体的协同育人新机制。突破学院对外与地方政府、企业、高校之间,学院内部系部、学系之间的壁垒,释放“人才、资本、信息、技术”等创新要素活力,实现深度合作。

学院以“新华讲坛”为创新途径,提升大学文化“软实力”,助推学院内涵式发展。加强校园文化建设,营造学术自由、开放包容、鼓励创新、奋发进取的学术氛围和开拓拼搏、团结合作、求真务实、宽容和谐的育人氛围。

学院通过讲坛,邀请专家、学者、政治家、企业家、文化名人、各类英模,以及优秀家长、优秀校友等,来到学校,为学生讲文化、讲思想、讲人生、讲社会、讲自己,分享他们在做学问、社会实践、就业创业、教与学等过程中的经历和体会,丰富学生的第二课堂,并对学生进行三早教育(早立志规划,早接触社会,早岗位实践)、通识教育、励志教育、创新创业教育、学科融通教育。

学院领导

现任领导

| 部门 | 职务 | 姓名 |

|---|---|---|

董事会 | 董事长 | 刘荣海 |

副董事长 | 王庭槐 | |

董事 | 刘美南、蓝永金、林应河 | |

党政领导 | 校长、党委副书记 | 王庭槐 |

党委书记 | 周云 | |

副校长、党委副书记 | 蓝永金 | |

副校长、纪委书记 | 杨卫华 | |

副校长 | 李中生、廖振亮、许淑锐 | |

校长助理 | 刘婉莉、林秋贵 |

历任领导

| 职务 | 姓名 | 任期 |

|---|---|---|

院长 | 张纯祥 | 2005.6-2007.7 |

院长 | 陈伟林 | 2008.2-2013.4 |

党委书记 | 刘美南 | 2005.6-2016.7 |

财务总监 | 黄志男 | 2012.5-2014.3 |

(以上为中山大学新华学院原党政领导班子成员)