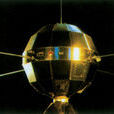

“东方红一号”卫星,是中国发射的第一颗人造地球卫星,于1970年4月24日在酒泉卫星发射中心成功发射,由此开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研製并发射人造地球卫星的国家。

“东方红一号”卫星重173 千克,由长征一号运载火箭送入近地点441千米、远地点2368千米、倾角68.44度的椭圆轨道。它测量了卫星工程参数和空间环境,并进行了轨道测控和《东方红》乐曲的播送。“东方红一号”卫星在运行28天后(设计寿命为20天),电池耗尽于1970年5月14日停止发射信号,《东方红》乐曲停止播放,结束了其工作寿命。不过,卫星的轨道寿命并没有结束,至今“东方红一号”卫星仍在空间轨道上运行。

基本介绍

- 中文名:东方红一号

- 外文名:Dongfanghong 1

- 所属国家:中华人民共和国

- 发射地点:酒泉卫星发射场

- 发射日期:1970年4月24日21时35分(UTC+8)

- 运载火箭:长征一号运载火箭

任务概览

“东方红一号”卫星直径约为1米,重量达173公斤,比苏联(83.6公斤)、美国(8.2公斤)、法国(38公斤)、日本(9.4公斤)的第一颗人造地球卫星的重量总和还要重,卫星的跟蹤手段、信号传递形式、卫星调控系统也都超过了他们第一颗卫星的水平。于1970年4月24日在酒泉卫星发射中心成功发射,由长征一号运载火箭送入近地点441千米、远地点2368千米、倾角68.44度的椭圆轨道。

“东方红一号”卫星由结构、温控、能源、《东方红》音乐装置和短波遥测、跟蹤、天线等分系统及姿态测量部件等组成,主要任务是进行卫星技术试验、探测电离层和大气层密度。由于电池寿命有限,卫星运行28天后(设计寿命为20天),电池耗尽。在此期间,卫星把遥测参数和各种太空探测资料传回地面。1970年5月14日,“东方红一号”卫星停止发射信号,《东方红》乐曲停止播放,卫星结束了其工作寿命。

发展历程

“581”任务时期

1958年-1964年为“581”任务时期。

1957年10月4日,苏联成功发射世界首颗人造卫星。紧随其后,美国于1958年1月31日将“探险者一号”卫星送上太空。在人类开启探索浩瀚太空的征程之时,全球争夺的焦点也由陆地转向了天空。中国政府对此非常重视。彼时,中央分管科学技术的聂荣臻副总理向时任中国科学院副院长张劲夫交代,要中科院密切注意有关情况。1958年初,竺可桢、钱学森、赵九章联名向中央上书,建议开展中国的人造卫星研究。1958年5月17日,毛泽东主席在党的八大二次会议上郑重宣布:“苏联和美国把人造卫星抛上了天,我们也要搞人造卫星”。1958年7月-8月间,中国科学院成立“581组”,组织协调卫星和火箭探测任务,组长钱学森,副组长赵九章、卫一清。同时,中央政治局拨专款支持中科院研製卫星,代号“581”任务。

1958年10月,中国科学院派出以赵九章为团长的高空大气物理代表团,对苏联进行了70天的考察。代表团回国后,认为发射人造地球卫星是综合性极强的大工程,技术十分複杂,中国当时并不具备发射卫星的条件。赵九章等在总结报告中提出建议推迟人造卫星研製工作,把力量转移到探空火箭上来。1959年1月21日,院党组传达邓小平指示:卫星明后年不放,与国力不相称。据此,“581”任务部署调整,提出“以探空火箭练兵,高空物理探测打基础,不断探索卫星发展方向,筹建空间环境模拟实验室,研究地面跟蹤接收设备”的具体方针。 1958年访苏代表团留影

1958年访苏代表团留影

1958年访苏代表团留影

1958年访苏代表团留影“651”任务时期

1965年-1968年为“651”任务时期。

1964年,中国经济形势开始好转,中程飞弹再次发射成功,标誌着我国基本上具备了发射人造地球卫星的能力。1964年12月27日,三届人大会议期间,赵九章致信周恩来总理,提交开展卫星研製工作的建议。1965年1月,钱学森也写信给聂荣臻副总理,认为已有条件考虑卫星问题。1965年1季度,周恩来批示科学院提出具体方案(“651”后来被定为卫星任务代号)。 赵九章给周恩来总理的关于中国研製人造卫星建议的信

赵九章给周恩来总理的关于中国研製人造卫星建议的信

赵九章给周恩来总理的关于中国研製人造卫星建议的信

赵九章给周恩来总理的关于中国研製人造卫星建议的信1965年5月,中央专委决定中国科学院负责卫星工程总体设计和技术抓总。1965年7月1日,中科院受国防科委委託向中央专委呈报《关于发展我国人造卫星工作的规划方案建议》,就发射人造卫星的主要目的、十年奋斗目标和发展步骤、我国第一颗人造卫星可供选择的3个方案、卫星轨道选择和地面观测网的建立、重要建议和措施等5个问题作了论述。《建议》同时明确了任务分工:卫星工程总体及卫星总体由中科院负责;运载火箭由七机部八院负责(1967年改为由一院负责);地面观测、跟蹤、遥控系统以四机部为主、中科院配合。1965年8月2日,中央专委批准该规划方案,卫星研製正式立项,确定由国防科委负责组织协调,同意在中国科学院内设立一个卫星设计院(代号“651”设计院),原“581”任务改为“651”任务。中科院决定成立三个组织:卫星工程任务领导小组,组长谷羽、副组长杨刚毅、赵九章;成立卫星总体设计组,组长赵九章,副组长郭永怀、王大珩;成立卫星工程任务办公室,主任陆绶观。

1965年8月中旬,时任中国科学院院长裴丽生召集院内各有关单位负责人开会,传达中央专委的决定,讨论卫星工程的任务落实和组织落实问题。会议议定先成立三个组:(1)领导小组:由谷羽任组长、杨刚毅、赵九章为副组长,共12人组成;(2)总体设计组:由赵九章任组长,郭永怀、王大珩为副组长,共11人组成;(3)办公室:由新技术局一处处长陆绶观任主任,办理日常事务。会议责成总体设计组成立后即着手草拟第一颗人造卫星总体设计方案,提出院内外协作意见,并草拟卫星设计院的组织方案。

中科院院卫星研製领导小组和总体组成立后,又经过两个多月的準备工作,受国防科委委託,于1965年10月20日至11月30日,中国科学院主持召开了中国第一颗人造地球卫星的方案论证会(代号“651”会议)。参加会议的有国防科委、国防工办、国家科委、有关军兵种、有关工业部、发射试验基地、军事医学科学院和中国科学院所属单位的代表120名。中科院代表报告了中国第一颗人造卫星的总体方案、卫星本体方案设计提纲。七机部代表报告了运载工具方案构想。根据四机部的建议,由中国科学院代表报告了地面系统方案构想。会议就研製第一颗人造卫星的重大问题进行了反覆讨论:(1)目的和任务。确定第一颗卫星为科学探测性质的试验卫星,其任务是为发展中国的对地观测、通信广播、气象等各种套用卫星取得必要的设计数据。(2)总体技术方案。总原则是“先进、可靠”,“上得去、抓得住、听得见、看得见”。各分系统写出了27个专题论证材料,约15万字。但儘管如此,对若干具体的技术要求、指标和实现的方案,有的可以肯定下来,有的又经会后数月的计算、论证、方案複审,才逐步臻于完善。(3)跟蹤测轨方案。由于中国不在国外设立跟蹤观测站,而中国的经度跨度又有限,因此卫星上天后要抓得住、测得準就很困难。中国科学院代表陈芳允根据中国国情,採纳了数学所刘易成的建议,在报告中提出中国第一颗卫星的无线电跟蹤系统以都卜勒测速仪为基础,以光学跟蹤经纬仪为辅,而在卫星入轨点则以雷达为主,比相干涉仪只做实验的方案。会议同意对此方案于会后组织专门班子进行模拟计算。(4)轨道选择方案。 初期卫星总体组成员

初期卫星总体组成员

初期卫星总体组成员

初期卫星总体组成员1966年1月,中国科学院宣布成立卫星设计院,代号“651设计院”,公开名称“科学仪器设计院”,赵九章任院长,负责“东方红一号”卫星总体方案设计等工作。1967年12月,国防科委召开第一颗人造卫星研製工作会议,审定了总体方案和各分系统方案,正式命名中国第一颗人造卫星为“东方红一号”。1968年1月,国家正式批准了“东方红一号”人造地球卫星的研製任务书。

大调整时期

1968年-1970年为人造卫星抓总工作体制的大调整时期。

1967年10月25日,毛泽东批准聂荣臻关于国防科委体制调整、改组方案的报告。1968年2月,为避免文革对卫星研製的冲击,中科院“东方红一号”研製队伍5000多人、试验基地、科研设施、工厂,以及研製任务本身,全部移交国防科委新成立的第五研究院,首任院长钱学森向聂荣臻推荐孙家栋担任卫星技术总负责人,继续完成正样星研製。1970年1月30日,供预期飞行试验用的两级火箭发射成功,表明我国已具备发射卫星的能力。在先后完成空间模拟实验和地面测控跟蹤系统之后,装载卫星和火箭的专列于1970年4月1日秘密抵达位于酒泉的卫星发射基地。1970年4月17日,“长征一号”运载火箭和“东方红一号”卫星顺利进入2号发射阵地。18日,火箭与卫星开始垂直测试;19日,各分系统测试,一切準备就绪。1970年4月24日21时35分,“东方红一号”卫星由“长征一号”运载火箭从酒泉卫星发射场发射升空,10分钟后,卫星顺利进入轨道。《东方红》的乐曲从太空传到了世界各地,中国成为世界上第五个独立研製并发射人造地球卫星的国家。

技术特点

抓得住

“抓得住”是指要在卫星发射后,不管气象情况如何,都能抓得住卫星(即能够跟蹤测量)。当时光学观测技术比较成熟,但光学观测受日照条件、天气阴晴变化和卫星亮度等级的限制,不能做为主要跟蹤手段,而无线电观测可以在全天候下工作。因而确定以无线电观测为主,光学观测为辅。当时可供选择的无线电设备有单脉冲雷达、比相干涉仪、都卜勒测速仪。用前两种设备测轨方法比较成熟,但造价昂贵,对地面建站要求高;都卜勒测速仪造价低廉,但对跟蹤精度和计算方法无把握。为了摸清情况,中国科学院组织紫金山天文台赵先孜、张家祥,数学所刘易成、计算所张绮霞等用计算所自行研製的当时国内最快的119机进行模拟计算。经三个月的努力,摸清了情况,肯定了陈芳允提出的跟蹤测轨方案。这一方案体现了中低轨道卫星测轨系统的中国特色。

看得见

“看得见”即在地球上的观测人群能用肉眼看见卫星。“东方红一号”卫星直径只有1米,为了使地面“看得见”,技术人员把卫星外形设计成由72面体组成的一个球体,目的之一是使卫星在轨运行时能闪光,因为该卫星是採用自旋稳定方式稳定,所以当它转起来以后,由于角度不同,就会产生一闪一闪的效果,这样在地面就比较容易观测。

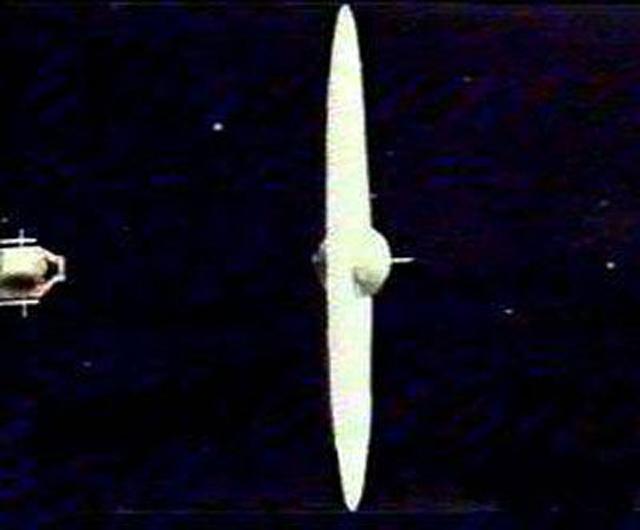

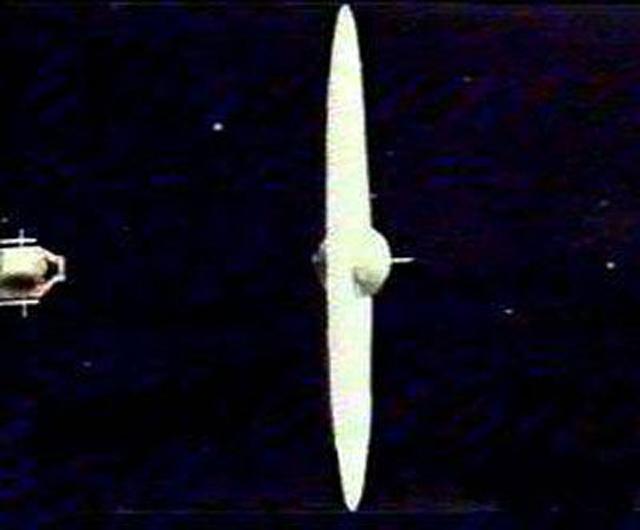

卫星由七机部研製的“长征一号”运载火箭发射。它是一个三级火箭。最初选择的发射方向接近正东。火箭第一级工作完毕后坠落在内蒙古,第二级坠入太平洋,第三级在中国东北地区上空点火,和卫星一起进入轨道。这样卫星轨道倾角只有42度,卫星对地球表面覆盖面积小,欧洲、北美许多国家都看不见。1966年4月,研究人员提出把轨道倾角增大到70度,发射方位改为东偏南,火箭第一级坠入甘肃省,第二级坠入南中国海,第三级在广西西北部上空和卫星一起进入轨道。这样虽然卫星的重量有所减小,但全球有人居住的地方几乎都可以看到中国第一颗卫星。但由于卫星太小,在天气不好时仍看不见卫星,因为实际上卫星本体的亮度只有六等星左右。所以火箭设计人员又在第三级火箭上加上“观测裙”,可使末级火箭的亮度提高,便于人们观看。具体做法是:做一个布的大气球(或叫“围裙”)把第三级火箭包上,发射的时候先不把它放开,等上天以后再吹大,让它能撑开涨到3米或者更大一点;同时,这个布气球外头也镀上铝,大面积反射太阳光,那样的话视觉效果就比1米大得多,大大提高了观测亮度。不过用肉眼看到的是气球,或称带着“围裙”的末级火箭,而不是卫星本身。气球起引导作用,看见气球之后,由于第三级火箭是跟卫星一块入轨的,与卫星一前一后,速度轨道差不多,前后距离并不远,所以在其附近很容易就找到“东方红一号”卫星。在“东方红一号”上天后,遵照周恩来总理的要求,中国对“东方红一号”卫星飞经各国首都上空的时间进行了预报,以便各国观测,在当时引起许多国家的强烈反响。 给人造卫星加“围裙”

给人造卫星加“围裙”

给人造卫星加“围裙”

给人造卫星加“围裙”听得到

“听得到”即让全国和全世界都能用一般的收音机收听中国第一颗卫星传送的声音。《东方红》乐音的接收、转播系统,是中国第一颗卫星独有的系统。产生悦耳动听的东方红乐曲,不是靠录音机,而是用电子线路产生複合音。对于如何产生《东方红》乐音,曾提出过几种方案,经比较决定,採用可靠性高、工作寿命长、消耗功率小、乐音悦耳嘹亮的电子音乐。然而试验并不是一次成功的。当时正处在“文化大革命”的动乱中,播送《东方红》乐音不仅是科研任务,也成了责任重大的政治任务。如果技术上出现对乐曲的扭曲、失真,科研人员要承担政治风险。在沉重的思想负担和精神压力下,卫星总体组组长何正华和乐音装置的主要设计者刘承熙解决了乐音错乱和乐音变调等一系列问题。最后,《东方红》乐音採用电子线路产生模拟铝板琴声奏出。乐音装置的第一批正样产品是1968年上半年在重庆一家工厂生产的,由于当时生产秩序极不正常,产品中许多元件出现虚焊现象。最后上天的产品是由上海科学仪器厂重新生产的。 “东方红一号”卫星乐音装置

“东方红一号”卫星乐音装置

“东方红一号”卫星乐音装置

“东方红一号”卫星乐音装置对于如何传送《东方红》乐音,也曾提出过3种方案,最后经研究决定,採用1台发射机交替传送《东方红》乐音。不过,要让普通收音机直接收听到“东方红一号”卫星播发的《东方红》乐音,需在卫星上安装大功率发射机,但那将使卫星的重量超过1吨,这对于当时中国火箭的运载能力来说是不可行的。为此,採用先由大型地面站接收,再通过广播电台转播的办法来实现。所以,在卫星发射上去后,全国人民听到的《东方红》乐音都是经广播电台转播的卫星信号。

结构设计

“东方红一号”外形为近拟球体的72面体,直径约1米,质量为173千克,採用自旋姿态稳定方式,转速为120转/分,利用太阳角计和红外地平仪测定姿态。

“东方红一号”採用这种设计外形主要有以下考虑:一是可使卫星有较大的结构利用空间;二是在平面上贴上太阳电池片比在曲面上贴上更方便可靠;三是由于卫星採用自旋稳定方式,即卫星自旋轴相对于太阳的取向是不断变化的,在72面球体上贴上太阳电池片可便于太阳电池片在不同径向的面上适当地均匀布设,使任何时刻太阳电池的总输出变化很小,这对整星能源系统的设计很有利(虽然后来因卫星任务和技术方案有所变化,“东方红一号”上最终未贴上太阳电池片,而採用所携带的银锌电池供电,但结构设计未改动。另外,在与“东方红一号”相同外形的中国第2颗人造卫星——“实践一号”上成功地使用了这一设计方案,寿命超过8年);四是採用球形设计,可使卫星飞行时的弹道截面基本不变,所以不用在星上安装探测仪器,就能用卫星的测轨跟蹤数据反演推算卫星飞经高度的大气密度值及其变化,从而多得到一些科学数据。

“东方红一号”卫星仪器舱为圆柱形,安装在卫星中部。在舱罩与底盘的连线部位装有密封圈,以保证仪器舱的密封。仪器舱底座是卫星的主要承力结构件,也是卫星与运载火箭连线的重要部件。它既承受卫星自身的重量,在发射过程中,又要承受运载火箭的推力。根据“651”任务总的安排,由中科院化学所负责卫星仪器舱底座和卫星用密封圈的研製。仪器舱底座,採用了当时国内、国外都属先进的複合材料製造。由于底座结构形状複杂,製造上有一定难度。该底座经“东方红一号”卫星使用,承受了卫星的主要载荷,且经历超重、噪声、空间辐照等严酷的环境,圆满地完成了任务。在第二颗卫星“实践一号”上,也使用该底座,承载重量有增加,底座仍完成了承载任务。

温控涂层

卫星在轨道上运行时,在太阳直接照射、地球热反射和地球红外辐射加热的作用下,卫星表面温度可高达100多摄氏度。而当卫星处于地球阴影区,不被太阳照射和地球反射加热时,卫星表面温度可降到零下100多摄氏度。在这种冷热剧烈交变的状况下,卫星上的仪器设备将无法正常工作,甚至会被损坏。因此,必须採取适当的温度控制措施,以保证卫星仪器舱内有一个正常工作的温度环境。在国外早期的卫星中,因温度控制设计不周,导致卫星飞行失败是常有的事。根据发射人造卫星的需要,1965年,中科院有机所和硅酸盐所分别负责研製有机温控涂层和无机温控涂层。有机所为“东方红一号”卫星研製成一种高辐射有机温控涂层,涂于卫星壳体的内表面,以起绝热作用;硅酸盐所为“东方红一号”卫星研製成用于卫星外蒙皮的无机温控涂层,採用电化学阳极氧化方案,这在当时,国际上认为是不可实现的技术难题。人造卫星用无机温控涂层和有机温控涂层,于1980年和1981年先后分别获得国家发明奖三等奖。

总体评价

“东方红一号”卫星的升空,使中国成为继苏联、美国、法国和日本之后,第5个完全依靠自己的力量成功发射卫星的国家,在全世界引起了轰动,大大提高了中国在世界上的威望。“东方红一号”不仅全部达到了设计要求,而且质量比前4个国家发射的第1颗卫星质量总和还要超出29.8千克(美国的第1颗卫星只有8.2千克)。同时,在卫星的跟蹤手段、信号传输形式和星上温控系统等技术领域,也都超过了上述国家第1颗卫星的水平。由于能源系统的保证,“东方红一号”卫星上的各种科学仪器实际工作时间远远超过了设计额定要求,取得了大量的工程遥测参数,为后来的卫星设计和研製工作提供了重要依据。

“东方红一号”卫星的成功发射是中国航天史上的一座丰碑,同时也积累了非常宝贵的经验:中国的社会主义制度具有集中力量办大事的优势;航天事业的发展可以带动了中国科技水平的整体跃升;切合实际制定科学合理的方案能使我们的努力能够成功;不等条件,创造条件,立足自己,自主创新,一定能开闢高科技的新天地。

发射人造地球卫星是一项非常複杂的系统工程,它包括研製运载火箭、建设发射场、研製卫星本体和卫星所携带的科学仪器、建立地面观测网等,其每一部分都是高新技术的综合套用和集智创新。“东方红一号”卫星就是在攻克了结构系统、热控系统和能源系统、乐音装置及短波遥测系统、跟蹤系统、天线系统和科学探测系统等一系列技术难关的基础上研製成功的。从1965年卫星工程研製任务列入国家计画并明确争取在1970年左右发射之后,中国在成功地研製了“东方红一号”卫星、“长征一号”火箭的同时,还于1970年建成了酒泉卫星发射中心和测控网。第1颗卫星成功升空运行的实践证明,这些系统技术性能可靠,不仅出色地完成了当时预定的任务,而且为中国航天事业后来的发展奠定了扎实的基础和提供了宝贵的经验。“东方红一号”卫星的发射成功,在中国航天史上具有划时代的意义。