中国石油勘探开发研究院(RIPED)是中国石油麵向全球石油天然气勘探开发的综合性研究机构,成立于1958年,先后经历了石油科学研究院、石油勘探开发规划研究院、石油勘探开发科学研究院和中国石油勘探开发研究院四个发展阶段,与中国石油集团科学技术研究院是一套班子,两块牌子。

研究院主要肩负全球油气业务发展战略规划研究、油气勘探开发重大套用基础理论与技术研发、全球油气业务技术支持与生产技术服务、高层次科技人才培养等职责。

据2017年7月研究院官网显示,研究院包括北京院区、廊坊分院、西北分院、杭州地质研究院四家单位;拥有技术人员近2000人,包括7名院士、70余名中国石油集团公司高级技术专家;设有3个国家级重点实验室和14个中国石油天然气集团公司重点实验室。

基本介绍

- 中文名:中国石油勘探开发研究院

- 外文名:Research Institute of Petroleum Exploration and Development

- 简称:RIPED

- 创建时间:1958年

- 主管部门:中国石油天然气集团公司

- 属性:综合性研究机构

- 专职院士:中国科学院4名 中国工程院3名

- 博士后流动站:2个

- 博士点:二级学科6个

- 硕士点:二级学科11个

- 单位代码:83401

- 地址:北京市海淀区学院路20号

- 现任院长:赵文智

历史沿革

建院背景

1951年,燃料工业部石油管理总局决定组建一个包括地质勘探、油田开发、採油和石油加工工艺研究的石油科技研究机构。经清华大学教授张维先生提出建议,并得到石油管理总局与北京市城建局的赞同,研究机构的基址选在六道口、九间房一带。

1952年,石油科技研究机构筹建工作遇到困难,暂时停止,人员和物资调往中国科学院大连工业化学研究所。

1955年12月,石油工业部通知石油设计局着手进行研究所的筹建工作,并暂定名为“石油工业部中央研究所筹建处”。

1956年3月,国务院批准石油工业部的报告,同意建立北京石油炼製工业研究所、北京石油地质勘探研究所、改建抚顺页岩油研究所。

1958年9月,石油部决定将北京石油炼製研究所和北京石油地质勘探研究所两个研究所筹建处合併成立“石油工业部石油科学研究院筹建处”。

1958年11月,“石油部印发《关于正式成立“石油工业部石油科学研究院”的通知》,经国务院批覆:“同意……将在北京的石油炼製和石油地质两研究所合併成立石油工业部石油科学研究院”。兹决定自11月15日起正式成立“石油工业部石油科学研究院”,随文颁发院章一枚。

创建初期

1960年5月,研究院开发室和钻井机械室搬迁至大庆,组建松辽研究站,院勘探开发绝大部分科研人员投入大庆会战。

1961年8月,抚顺页岩油研究所更名为石油科学研究院人造石油研究所,仍属院领导。

1962年12月,中共石油科学研究院第一次党员代表大会召开。

1966年1月,石油部决定设立石油部“地质二线”、“炼製二线”。院地质研究人员全部划归“地质二线”,院内地质部分研究工作全部停止。一部分炼製研究人员参加石油部“炼製二线”工作。6月,院成立“文化革命”小组,“文化大革命”开始席捲全院。11月,研究院首批23名科研人员去大庆。

1967年2月,全院停止了工作。

1968年1月,实现民众组织“大联合”,成立院革命委员会。12月,院军管组在全院开展清理阶级队伍的工作,先后涉及到220多人,其中立案审查了106人,后陆续平反。

1969年1月,院军管组和革委会把全院分成革命和生产两套班子,抓紧“清队”工作。4月,院第一批干部及科技人员400人左右下放到湖北潜江石油部“五七”干校。11月,院第二批干部及科技人员400人左右下放到潜江“五七”干校。

1970年6月,石油科学研究院归属燃化部领导。

1971年9月,全院开展批林整风运动。

1972年5月,中共燃化部党的核心小组会决定成立石油勘探开发规划研究院。5月20日,将原石油科学研究院的地质研究机构单独设定改名为“燃料化学工业部石油勘探开发规划研究院”。

1973年3月,石油部决定成立地球物理会战指挥部,由石油部领导。

1974年9月,规划院通知大庆、胜利、辽河、华北、吉林、四川、新疆、江汉、玉门、青海、长庆、河南、延长等油田会战指挥部石油管理局“关于编制全国油田开发图册的几点要求”,并定10月10日在北京院召开。

创新发展

1978年9月,石油部党组决定,建立中共石油勘探开发科学研究院临时委员会。

1979年12月,康世恩副总理批示:同意石油部研究院的规划。

1981年6月,“石油部呈报国务院“关于石油勘探开发科学研究院人员编制问题的请示报告”中明确:研究院主要承担全国石油地质勘探、油田开发、钻井、专用机械等生产套用科学研究和长远性课题的研究以及基础理论研究等任务。”

1983年1月,院举行首届硕士研究生证书授予典礼。

1984年1月,院研究生部成立,开始招收博士研究生。12月,石油部研究决定:将华北石油管理局勘探开发设计院北部地区分院划归部石油勘探开发科学研究院领导,并改名为“石油勘探开发科学研究院廊坊分院”。

1988年12月,总公司发出通知,将原石油工业部石油勘探开发科学研究院更名为中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院。

1991年1月,总公司决定:成立“中加石油技术交流培训中心”,办公地点设在研究院。

1998年12月,集团公司研究决定,将原总公司西北石油地质研究所和杭州地质研究所,自1999年1月1日划归研究院管理。

1999年2月,研究院举行海外研究中心挂牌成立大会。

1999年11月,中央机构编制委员会办公室给集团公司《关于中国石油天然气集团公司部分所属事业单位更名的批覆》中,将“中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院更名为中国石油天然气集团公司科学技术研究院”。11月30日,股份公司董事会审议通过《中国石油天然气股份有限公司机构设定方案》,将研究院划入中国石油天然气股份有限公司的主业部分定名为中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(事业法人),简称中国石油勘探开发研究院。

2000年10月,股份公司对研究院《关于西北地质研究所更名为中国石油勘探开发研究院西北分院的请示》作出批覆,同意西北地质研究所更名为“中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院”(简称“中国石油勘探开发研究院西北分院”)。

2001年2月,集团公司《关于部分转制科研机构更名的通知》决定:中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院更名为中国石油集团科学技术研究院;中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院廊坊分院更名为中国石油集团科学技术研究院廊坊分院(分支机构)。

2007年11月,杭州地质研究院举行成立暨揭牌仪式。

2008年9月,股份公司下发档案决定,正式将海外研究中心与研究院合併重组为新的勘探开发研究院,列入股份公司机构序列管理。撤销海外研究中心建制,海外研究中心资产、人员纳入研究院。

科研条件

人员编制

据2017年7月研究院官网显示,研究院共有4000多名员工,其中技术人员近2000人,包括中国科学院院士4名、中国工程院院士3名、70余名中国石油集团公司高级技术专家,具有研究生学历以上人员占51%。研究院拥有的教授中,北京院有91人、廊坊分院有8人、西北分院有6人、杭州院有7人。

中国科学院院士(专职):李德生、郭尚平、戴金星、田在艺

中国工程院院士(专职):胡见义、韩大匡、赵文智

研究部门

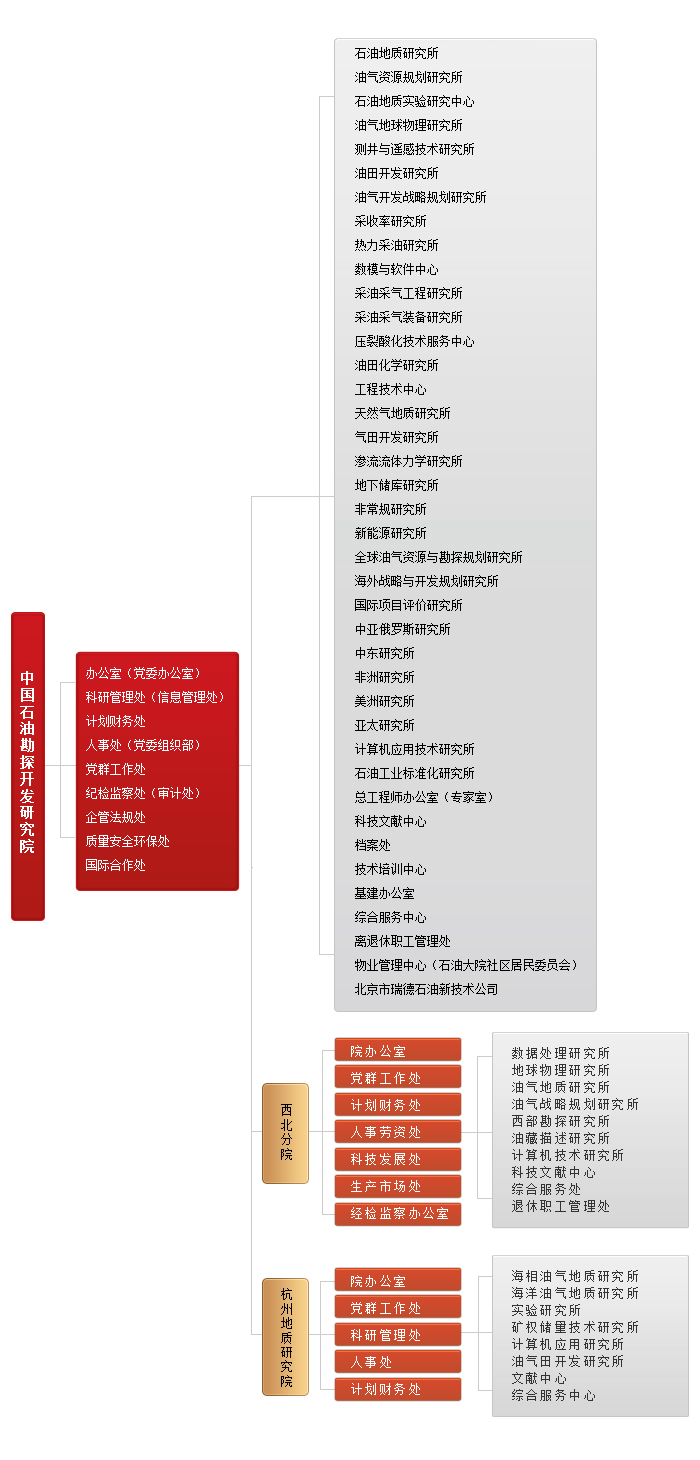

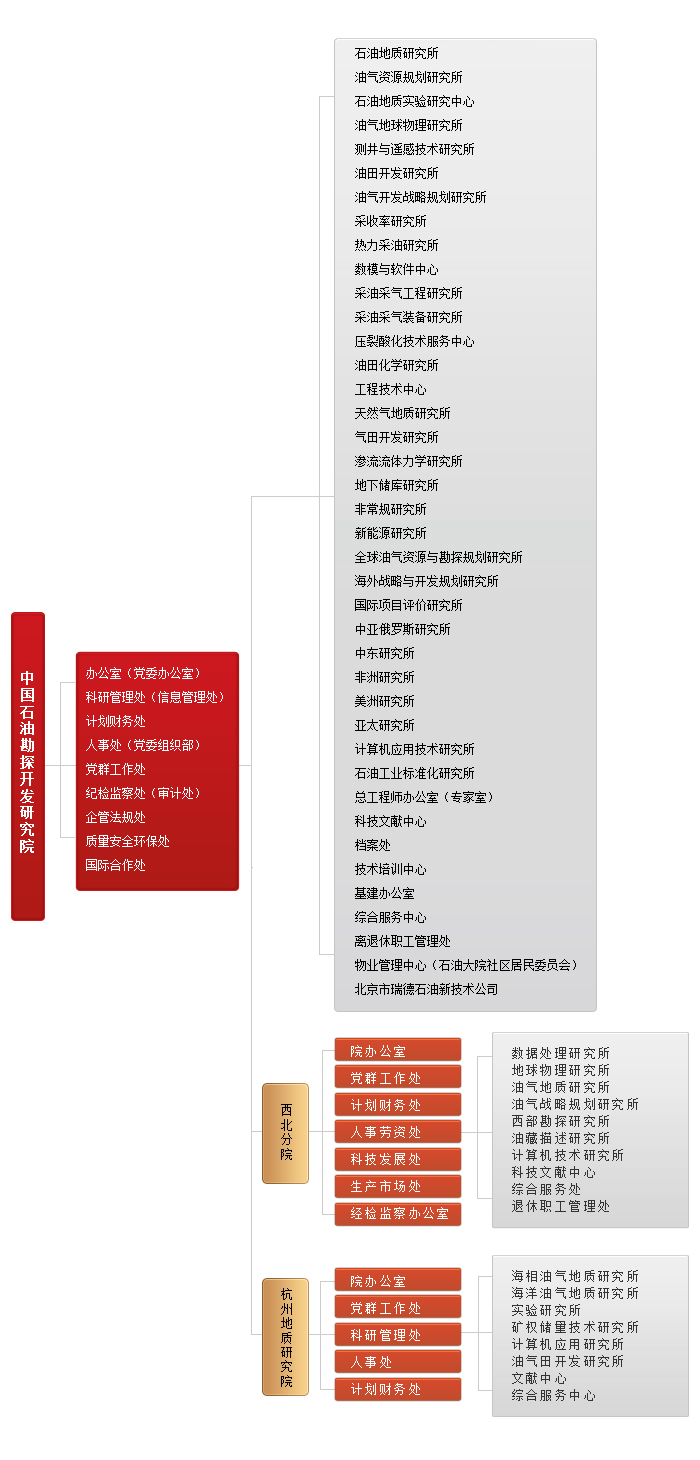

据2017年7月研究院官网显示,研究院拥有3个国家级重点实验室、14箇中国石油天然气集团公司重点实验室。北京院区设有33个研究所(中心)、西北分院设有7个研究所、杭州地质研究院设有6个研究所。 机构设定

机构设定

机构设定

机构设定国家级重点实验室:提高採收率国家重点实验室、页岩气国家能源页岩气研发(实验)中心、国家能源CO2驱油与埋存技术研发(实验)中心

中国石油天然气集团公司重点实验室:油气地球化学实验室、油气储层重点实验室、盆地构造与油气成藏重点实验室、碳酸盐岩储层重点实验室、地球物理重点实验室、测井重点实验室、天然气成藏与开发重点实验室、油层物理与渗透力学、三次採油重点实验室、稠油开採重点实验室、採油採气重点实验室、油田化学重点实验室、油气藏改造重点实验室、非常规油气重点实验室

石油地质研究所 | 油气资源规划研究所 | 新能源研究所 |

石油地质实验研究中心 | 油气地球物理研究所 | 海外战略规划研究所 |

测井与遥感技术研究所 | 油田开发研究所 | 中亚俄罗斯研究所 |

油气开发战略规划研究所 | 採收率研究所 | 非洲研究所 |

石油採收率研究所 | 油气开发软体中心 | 亚太研究所 |

热力採油研究所 | 数模与软体中心 | 石油工业标準化研究所 |

採油採气工程研究所 | 採油採气装备研究所 | 全球油气资源与勘探规划研究所 |

压裂酸化技术服务中心 | 天然气地质研究所 | 国际项目评价研究所 |

工程技术中心 | 勘探与生产工程监督中心 | 中东研究所 |

气田开发研究所 | 渗流流体力学研究所 | 美洲研究所 |

地下储库研究所 | 非常规油气研究所 | 计算机套用技术研究所 |

数据处理研究所 | 地球物理研究所 |

油气地质研究所 | 油气战略规划研究所 |

西部勘探研究所 | 油藏描述研究所 |

计算机技术研究所 | ------------- |

海相油气地质研究所 | 海洋油气地质研究所 | 实验研究所 |

矿权储量技术研究所 | 计算机套用研究所 | 油气田开发研究所 |

设备资源

- 仪器设备

据2017年7月研究院官网显示,国家能源页岩气研发(实验)中心拥有全自动X衍射仪、高精度页岩气含气量测试装置、扫描探针显微镜及制样系统、研究级材料偏光显微镜、气体等温吸附测试装置、X射线CT显微镜、全自动应变测试系统等仪器设备。提高石油採收率国家重点实验室拥有设备696台/套,其中大型仪器40余台/套(自主智慧财产权13台/套)和大型数值模拟软体10套;建成支撑油气形成与资源预测、化学驱提高採收率等方向的6个科研条件平台。

- 馆藏资源

据2017年7月中国石油天然气集团公司官网显示,中国石油数据中心、中国石油勘探开发资料中心设在研究院,存有勘探开发数据资料和科技文献,配有计算机软硬体资源及信息网路系统。

合作交流

据2017年7月研究院官网显示,研究院与30多个国家的石油公司、研究机构、大学和国际学术组织建立了学术交流合作关係,与国内外十几所大学建立了战略合作伙伴关係。

科研成就

研究成果

据2017年7月研究院官网显示,研究院获得国家和省部级科技成果600余项。十一五期间,研究院获得授权专利95件、发明26件,完成软体登记24个。2010年获得国家级奖2项(特等奖1项、二等奖1项)、省部级奖43项(一等奖13项,二等奖14项,三等奖16项)。

| 成果名称 | 成果等级 | 获奖时间 |

|---|---|---|

大庆油田高含水后期4000万吨以上持续稳产高效勘探开发技术 | 国家科技进步特等奖 | 2010 |

中国天然气成因及鉴别 | 国家科技进步二等奖 | 2010 |

渤海湾盆地複式油气聚集(区)带勘探理论与实践 | 国家科技进步特等奖 | 1985 |

稠油注蒸汽吞吐工艺技术 | 国家科技进步一等奖 | 1985 |

数字地震勘探技术的套用与发展 | 国家科技进步一等奖 | 1985 |

喷射钻井技术的研究与套用 | 国家科技进步一等奖 | 1985 |

中国煤成气的开发研究 | 国家科技进步一等奖 | 1987 |

中国石油天然气资源评价研究 | 国家科技进步一等奖 | 1989 |

孤东海滩油田高效勘探开发与建设 | 国家科技进步一等奖 | 1989 |

定向井、丛式井钻井技术研究 | 国家科技进步一等奖 | 1991 |

KJ8920石油地质勘探油田开发大型数据处理系统 | 国家科技进步一等奖 | 1993 |

大中型天然气田形成条件、分布规律和勘探技术研究 | 国家科技进步一等奖 | 1997 |

石油水平井钻井成套技术 | 国家科技进步一等奖 | 1997 |

聚合物驱油技术 | 国家科技进步一等奖 | 1998 |

苏丹Maglad盆地1/2/4区高效勘探的技术与实践 | 国家科技进步一等奖 | 2003 |

塔里木盆地高压凝析气田开发技术研究及套用 | 国家科技进步一等奖 | 2005 |

中低丰度岩性地层油气藏大面积成藏地质理论、勘探技术及重大发现 | 国家科技进步一等奖 | 2007 |

原油破乳剂的研製 | 国家科技进步二等奖 | 1985 |

压裂改造低渗透油层提高生产能力的技术 | 国家科技进步二等奖 | 1985 |

低固相及丙烯酸类聚合物泥浆的研究与推广 | 国家科技进步二等奖 | 1985 |

微型计算机在油田生产管理和油藏工程分析中的套用 | 国家科技进步二等奖 | 1987 |

複杂隐蔽油气藏勘探方法研究与套用 | 国家科技进步二等奖 | 1988 |

首次南大洋考察 | 国家科技进步二等奖 | 1988 |

50型有线随钻测斜定向系统 | 国家科技进步二等奖 | 1989 |

高碳铬不鏽钢、铸钴合金泵研製 | 国家科技进步二等奖 | 1989 |

YB-900充油调节式离心涡轮变矩器 | 国家科技进步二等奖 | 1990 |

石油和天然气储量规範(国家内部标準)GBn269-270-88 | 国家科技进步二等奖 | 1990 |

高解析度地震勘探技术 | 国家科技进步二等奖 | 1991 |

油藏数值模拟技术 | 国家科技进步二等奖 | 1992 |

油藏描述技术研究 | 国家科技进步二等奖 | 1992 |

《沉积实验方法》行业标準 | 国家科技进步二等奖 | 1992 |

鄯善特低渗油田总体开发建设综合配套技术 | 国家科技进步二等奖 | 1995 |

国土卫片在黄河三角洲地区国土资源与环境调查的套用研究 | 国家科技进步二等奖 | 1995 |

测井解释工作站系统 | 国家科技进步二等奖 | 2000 |

委内瑞拉边际油田挖潜技术及套用 | 国家科技进步二等奖 | 2002 |

导向钻井技术研究与套用 | 国家科技进步二等奖 | 2002 |

低渗透油田高效开採配套技术 | 国家科技进步二等奖 | 2003 |

煤层气勘探技术研究与试验 | 国家科技进步二等奖 | 2003 |

油气资源评价新技术与油气勘探效果 | 国家科技进步二等奖 | 2005 |

迈卢特盆地快速发现大油田的配套技术与实践 | 国家科技进步二等奖 | 2005 |

油气勘探和储层预测新技术 | 国家科技进步二等奖 | 2005 |

中国中西部前陆盆地石油地质理论、勘探技术及油气重大发现 | 国家科技进步二等奖 | 2006 |

气体钻井技术研究与套用 | 国家科技进步二等奖 | 2006 |

化学驱提高石油採收率的基础研究与套用 | 国家科技进步二等奖 | 2006 |

酸性火山岩测井解释理论、方法与套用 | 国家科技进步二等奖 | 2008 |

中深层稠油热采大幅度提高採收率技术与套用 | 国家科技进步二等奖 | 2009 |

大幅度提高油气产量的非平面压裂技术与工业化套用 | 国家科技进步二等奖 | 2009 |

中国东部断陷盆地洼槽聚油新理论、勘探新技术与重大发现 | 国家科技进步二等奖 | 2009 |

铬交联部分水解聚丙烯醯胺堵水剂及其套用研究 | 国家科技进步三等奖 | 1985 |

世界含油气盆地图集 | 国家科技进步三等奖 | 1985 |

石油机械难加工关键件的切削加工技术 | 国家科技进步三等奖 | 1987 |

油田机械堵水和化学堵水技术 | 国家科技进步三等奖 | 1987 |

游梁抽油机井参数优选及诊断技术 | 国家科技进步三等奖 | 1987 |

北部湾盆地涠10-3油田开发总体设计 | 国家科技进步三等奖 | 1988 |

注水开发油田效果评价和开发指标预测方法 | 国家科技进步三等奖 | 1988 |

遥感技术在中国陆上油气勘探中的套用 | 国家科技进步三等奖 | 1990 |

常规岩心分析推荐作法SY53336-88 | 国家科技进步三等奖 | 1991 |

防喷器控制系列装置 | 国家科技进步三等奖 | 1992 |

吐鲁番—哈密盆地石油地质特徵与含油气远景综合评价 | 国家科技进步三等奖 | 1993 |

二维盆地模拟图形工作站系统BMWS及其套用 | 国家科技进步三等奖 | 1993 |

两性离子聚合物泥浆研究及套用 | 国家科技进步三等奖 | 1995 |

渤海西南岩滨海油区环境演变卫星监测及预测研究 | 国家科技进步三等奖 | 1995 |

常规岩心分析仪器研製 | 国家科技进步三等奖 | 1996 |

吐哈盆地油气生成 | 国家科技进步三等奖 | 1996 |

塔里木盆地构造特徵 | 国家科技进步三等奖 | 1998 |

煤成油的形成环境和成烃机理 | 国家自然科学二等奖 | 1997 |

孔隙渗流流动规律的模拟实验研究 | 国家自然科学三等奖 | 1991 |

陆相油气生成和成烃机理 | 国家自然科学四等奖 | 1991 |

DPA型原油破乳剂 | 国家发明三等奖 | 1987 |

丙烯酸衍生物瞬间聚合生产粉状泥浆处理剂的新工艺 | 国家发明四等奖 | 1987 |

陆相油气生成和成烃机理 | 国家发明四等奖 | 1991 |

学术期刊

《石油勘探与开发》创刊于1974年,为中国重要的学术期刊,以促进石油地质勘探、油气田开发及石油工程领域理论技术发展与学术交流为办刊宗旨。开设“油气勘探”、“油气田开发”、“石油工程”、“综合研究”和“学术讨论”等栏目。 石油勘探与开发

石油勘探与开发

石油勘探与开发

石油勘探与开发《石油勘探与开发》2001年被Ei资料库收录、2012年被美国SCI(科学引文索引)资料库收录,是国内30余种Ei、SCI同时收录的科技期刊之一。2017年6月13日汤森路透发布2016年全球SCI期刊影响因子引证报告(JCR),《石油勘探与开发》SCI影响因子高达1.903,排名全球石油工程类SCI期刊第2。

2016年10月12日中国科学技术信息研究所发布公告,《石油勘探与开发》2015年影响因子为3.797,连续4年在中国科技核心期刊中蝉联全国第1;第13次获得“百种中国杰出学术期刊”称号。《石油勘探与开发》获得中国政府期刊奖提名奖,连续5届被评为“中国权威学术期刊”,连续5次入选“中国最具国际影响力学术期刊”。

《石油勘探与开发》除被SCI、Ei收录外,还被美国地质信息资料库(Geo-Ref)、美国石油文摘(PA)、美国化学文摘(CA)、爱思唯尔公司的Scopus引文资料库、美国剑桥科学文摘资料库(CSA:MI)、俄罗斯《文摘杂誌》(AJ)、日本科学技术社资料库(JST)、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)等国内外知名科学文献资料库、各大研究机构和大学图书馆收录,是送国务院办公厅供中央领导参阅的重要学术期刊。

人才培养

学科建设

截至2016年10月,研究院设有2个博士后流动站、6个二级学科博士点;截至2017年6月,研究院设有11个二级学科硕士点。

博士后流动站:地质资源与地质工程、石油与天然气工程

二级学科博士点:矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、油气井工程、油气田开发工程、油气田化学工程、井下控制工程

二级学科硕士点:矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、油气资源工程、油气井工程、油气田开发工程、油气储运工程、油气信息工程、油气田化学工程、井下控制工程、机械设计及理论

教学建设

- 导师队伍

据2017年7月研究院官网显示,研究院拥有博士生导师65人,其中院士16人;硕士生导师82人,其中教授级高工40人。

中国科学院院士:李德生、郭尚平、戴金星、贾承造

中国工程院院士:袁士义、童晓光、王德民、胡见义、邱中建、韩大匡、赵文智、翟光明、王玉普、孙龙德、胡文瑞、苏义脑、刘合

- 奖助体系

研究院研究生部设有助学金、奖学金、助研补助、医疗及保险、孙越崎奖、困难补助、一伙食补助等奖助学金。

- 学制学位

硕士生研究生:学制三年,学习形式为全日制脱产学习。

博士生研究生:博士生的学习年限为3年至5年,学习形式为全日制脱产学习。

- 培训工作

担负研究院在职职工继续教育的组织、实施和管理任务,还承担面向石油企事业单位中、高级工程技术人员的培训工作。培训内容主要涉及勘探开发方面的业务,其次还进行英语、计算机、文化与管理方面的培训。

文化传统

形象标识

logo

logo外轮廓为十等分圆弧的几何图形,象徵企业产品与事业的多元辽阔及面向国际化市场的经营战略,并传达出企业为大众提供圆满服务的宗旨。从色彩看,红色代表热情、开放、创新与突破,橘黄色渐变代表高品质的能源与动力。

精神文化

- “大庆精神”、“铁人精神”

新中国成立六十多年来,中国石油集团公司形成了丰厚的企业文化积澱,培育了以“大庆精神”、“铁人精神”等为代表的优秀企业文化。

- 使命、宗旨

使命:我为祖国献石油

宗旨:为中国石油发展提供不竭的科技动力

机构领导

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

院长、党委书记 | 赵文智 |

副院长、党委委员 | 雷群 |

副院长、党委委员兼总工程师 | 宋新民 |

副院长、党委委员 | 邹才能 |

副院长、党委委员 | 穆龙新 |

总地质师、党委委员 | 胡素云 |

纪委书记、党委委员 | 吴忠良 |

党委副书记、工会主席 | 郭三林 |

总工程师、党委委员 | 胡永乐 |

历任领导

| 职务 | 姓名 | 任职时间 |

|---|---|---|

石油工业部石油科学研究院院长、党委第一书记 | 张俊 | 1959年1月-1964年7月 |

石油工业部石油科学研究院党委书记 | 任成玉 | 1959年1月-1960年11月 |

石油工业部石油科学研究院党委书记 | 谢采贤 | 1960年11月 |

燃料化学工业部石油勘探开发规划研究院院长 | 焦力人 | 1972年5月 |

燃料化学工业部石油勘探开发规划研究院党核心小组组长 | 张俊 | 1972年5月 |

地球物理会战指挥部指挥 | 焦力人 | 1973年3月 |

石油勘探开发科学研究院党委书记 | 李欣吾 | 1978年5月 |

石油勘探开发科学研究院院长(兼) | 翟光明 | 1985年2月 |

中共石同勘探开发科学研究院临时委员会书记 | 贾金会 | 1985年2月 |

中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院院长、党委书记 | 邱中建 | 1993年12月-1996年11月 |

中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院长 | 沈平平 | 1996年11月 |

中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院党委书记 | 王福印 | 1996年11月 |

中国石油勘探开发研究院院长 | 沈平平 | 1999年11月 |

中国石油勘探开发研究院院长 | 赵文智 | 2006年10月 |

中国石油勘探开发研究院党委书记 | 周灏 | 2006年10月-2010年9月 |

中国石油勘探开发研究院院长 | 王道富 | 2008年9月 |

中国石油勘探开发研究院党委书记 | 王道富 | 2010年9月 |