中国服饰如同中国文化,是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

基本介绍

- 中文名:中国现代服饰文化

- 类型:服饰

- 特点:汉族为主体

- 作用:政治功能

中国现代服饰文化

服装是一种身份地位的象徵,一种符号,它代表个人的政治地位,和社会地位,使人人各守本份,不得僭越。因此,自古国君为政之道,服装是很重要的一项,服装制度得以完成,政治秩序也就完成了一部份。所以,在中国现代上,服装是政治的一部份,其重要性,远超出服装在现代社会的地位。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化概论:

按说服装,对人类来说,蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明,自走出了唯一实用目的时代以后,它的功能就複杂了。尤其在中国,自古,服装制度就是君王施政的重要制度之一。

促使服装发挥它的功能,达到它「天下治」的目的,最重要的因素在服色。服色有两大功能:一是区别身份地位;二是表示所处的场合。古代政府对全天下的人,都有规定的服色,尤其,天子、诸侯至百官,从祭服、朝服、公服至常服,都有详细规定,他们几乎是穿着制服,因穿制服的人,多属上层阶级,是人们企羡的对象,因此制服服色强烈地影响一般的流行服色。时代不断变迁,中国文化中不断加入外来文化,流行服色也会反过来影响制服服色,在这两种服色文化互相激荡的结果,产主了这段看似变化不大,事实上又有翻天覆地改变的服装史。古代的服装,依穿着场合,主要可分为:礼服、朝服、常服叄类,每类又可分几种,原则是地位愈高的人,得以穿的种类愈多,可以用的颜色愈多。就让我们看看中国之服装史吧 。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化几乎从服饰出现的那天起,人们就已将其社会身份、生活习俗、审美情趣,以及种种文化观念融入到了服饰中。服饰的面貌是社会历史风貌最直观最写实的反映,从这个意义上说,服饰的历史也是一部生动的文明发展史。中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”,将服饰排在第一位,可见它在生活中的重要性。在这个历史悠久的衣冠大国,不仅有丰富的考古资料记录其服饰发展的历史,在古代神话、史书、诗词、小说以及戏曲中,与服饰有关的记载也随处可见。在这个由56个民族组成的多民族国家,伴随着民族间的相互融合,服饰的样式和穿着习俗不断演变。历代服饰不仅朝代之间有明显的差别,同一朝代的不同时期也有显着的变化;中国民族服饰,整体特点是色彩鲜明、工艺精美、重视细节装饰,各民族服饰的风格、款式迥然不同,不同的生存环境、生产生活方式、风俗习惯、审美情趣无不体现在其民族服饰中。中国民间服饰深深植根于民间生活与民俗活动中,带着浓郁的乡土气息,生命力也非常旺盛;流传至今的很多,比如农曆新年的红绒头花,端午节的老虎耷拉,情人互赠的服饰信物,用天然植物编织的箬笠、蓑衣,还有手工製作的虎帽、虎鞋和猪鞋、猫鞋、屁股帘儿等等。随着现代化进程的加速,越来越多中国城市人的服装已不再具有典型的民族性特徵,而在广阔的农村,特别是一些少数民族聚居区,多姿多彩的服饰仍以鲜活的形象装点着当地人的日常生活,与美丽的山水共同构成了当地特有的民俗景观。

有利于发展和提升中国自己的服装产业。现在的西装是西方传来的,智慧财产权都在西方手里,中国自己只能做低档的。如果发展自己的服装,对中国自己的服装产业无疑大有好处。

有利于发展和提升中国自己的服装产业。现在的西装是西方传来的,智慧财产权都在西方手里,中国自己只能做低档的。如果发展自己的服装,对中国自己的服装产业无疑大有好处。

发展现代服装应从传统服饰中吸取灵感。无论是西装还是阿拉伯长袍都是从其传统服饰发展起来的,服饰当中蕴含着文化,我们应该从五千年的服饰中吸取灵感,在实用上的基础上进行改造,创造出体现中国传统文化的现代服饰。

国服-概念根本

‘国服’概念根本就是一次精神裸奔!什幺汉服、唐装的,都是打着国学的招魂幡,根本没有意义,也无从实现!”——这样的言论恐怕一直以来在很多地方都能看到吧?

但我们坚决反对!对于国服所代表的精神层面,我还无法上升到理论高度,不过可以借鉴某篇论文里的这段话:

“作为代表一个国家的形象出现,代表一个民族的文化表征,应该有自己中华民族的服饰。这种服饰文化既吸收古今中外服饰文化之优,又适合现代人需要的服饰,暂名之曰“国服”。这是因为一个国家、民族的服饰文化,是这个国家、民族的文化标誌和文化符号,通俗地讲就是这个国家、民族的照牌;它是这个国家、民族人文精神的体现;它深沉地蕴涵着这个国家、民族的心理、气质、品格、神韵;它是这个国家、民族价值取向、审美情趣、思维方式、风俗习惯,乃至宗教信仰的表现。

但我们坚决反对!对于国服所代表的精神层面,我还无法上升到理论高度,不过可以借鉴某篇论文里的这段话:

“作为代表一个国家的形象出现,代表一个民族的文化表征,应该有自己中华民族的服饰。这种服饰文化既吸收古今中外服饰文化之优,又适合现代人需要的服饰,暂名之曰“国服”。这是因为一个国家、民族的服饰文化,是这个国家、民族的文化标誌和文化符号,通俗地讲就是这个国家、民族的照牌;它是这个国家、民族人文精神的体现;它深沉地蕴涵着这个国家、民族的心理、气质、品格、神韵;它是这个国家、民族价值取向、审美情趣、思维方式、风俗习惯,乃至宗教信仰的表现。

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化它给人们以国家的认同感、民族的认同感、文化的认同感,以及宗教的认同感(譬如佛教和尚和尼姑的服饰,道教道士有道士的服饰)。这种认同感是文化的亲和力、国家的凝聚力、民族的生命力的源泉。假如我们认同“西装”为“正装”,即为中华民族正统的服装,那幺,我们就会在不知不觉、潜移默化中认同西方的服饰文化,慢慢地就会对西方文化产生一种亲切感,而对中华民族自已的文化(包括服饰文化)产生一种疏离感。长此以往,中华民族的人文精神、民族的气质、品格、神韵就会丧失,中华民族在世界文化之林中的个性光彩、特殊魅力就会淡出淡化。”

就像很多西方人来中国购物的目标是丝绸、旗袍、瓷器,而不是西装、钟錶一样,这些就是他们所认知的中国文化、中国特色,而我们自己却在边缘化、模糊化这些对外人来说很珍贵的东西。

就像很多西方人来中国购物的目标是丝绸、旗袍、瓷器,而不是西装、钟錶一样,这些就是他们所认知的中国文化、中国特色,而我们自己却在边缘化、模糊化这些对外人来说很珍贵的东西。

请想一想,一旦这些代表符号被我们自己丢掉后,我们会变得比西方人还西方吗?我们的民族魅力从何谈起?我们的民族自豪感从何而来?以后谈起中国,除了古代的四大发明还有什幺?现代中华民族凭什幺让世界记住!难道我们要更加普及西装,更快速的变成世界人吗?如果同化难以避免,为什幺不让世界被中国同化,而要让西方同化中国呢?这代表了什幺?代表中国是弱者吗?!无语了。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化查找关于“国服”的信息,发现这个话题最近很多次被谈论,其实是源于奥运会中国运动员入场服装的设计——吉祥物有了,会徽有了,那幺我们穿什幺出现在奥运会的亮相台上,才算是体现中国精神呢?从这个意义上讲,“奥运会上我们穿什幺”和“国服”之间确实有着不可分割的关係,据说中国代表团的礼服由恆源祥负责製作国服绝不是空泛的,不着边际的空谈,它是实实在在的精神象徵

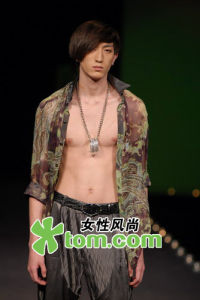

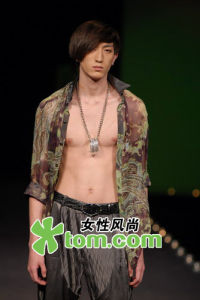

现代时装与世界同步

1978年中国实行改革开放政策,也正是从那时开始,现代概念的时装与时装文化进入到中国寻常百姓家。作为西方文化的一部分,一系列领导服饰潮流的西式时装像连绵的风,悄然改变着古老的中国。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化从20世纪70年代末开始,人们除了在裁缝店加工服装外,已有条件购置成衣,服装加工业也随着中国改革开放的深入而迅速地发展,市场上的服装品种、花色也越来越丰富,购买者越来越信任品牌服装所代表的品质和时尚品位。以几次大的流行趋势为例,不难看出中国人在着装方面是如何融入世界潮流的。

喇叭裤,也叫喇叭口裤,是一种立裆短,臀部和大腿部剪裁紧瘦合体,而从膝盖以下逐渐放开裤管,使之呈喇叭状的一种长裤。这种裤型源于水手服,裤管加肥用以盖住胶靴口,免得海水和沖洗甲板的水灌入靴子。喇叭裤最初是美国颓废派服式,20世纪60年代末~70年代末在世界範围内流行。

1978年,中国改革开放之初,正值喇叭裤在欧美国家的流行接近尾声之际,中国的年轻人几乎一夜之间就穿起了喇叭裤,并迅疾传遍全国。与之相配的上装则是收身的弹力上衣,呈现为A字形的着装形象。与喇叭裤同时传入中国的还有太阳镜。早在20世纪30年代,中国的大城市就曾流行过戴“墨镜”,以茶晶、墨晶料做片,镜面小而滚圆,时髦人物趋之若鹜。20世纪70年代末,太阳镜再度传入中国时,流行的是“蛤蟆式”和“熊猫式”,镜面很大,形状类似蛤蟆或熊猫,时髦的戴法还包括将太阳镜架在头顶或别在胸前。许多青年人出于种崇洋心理,还特意保留镜面上的商标,以显示这是舶来品。从那以后,太阳镜的式样不断翻新,国际上流行什幺样的,中国人就会戴什幺样的。

牛仔装也是从20世纪70年代末传入中国的,穿着者的队伍不断壮大,从时髦青年扩大到各阶层和各年龄段。进入90年代后,不仅品种逐年发展到短裙、短裤、背心、夹克、帽子、挎包、背包等,颜色也不再限于蓝色,还出现了水洗薄面料等新质料。80年代初流行蝙蝠衫,这是一种在两袖张开时仿佛蝙蝠翅膀的样式。蝙蝠衫领型多样,袖与身为连片,下摆紧瘦。后来演变成蝙蝠式外套、蝙蝠式大衣和夹克等。有趣的是,这种款式在2004年的春夏流行趋势中竟以“复古”的面貌重新出现。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化到了20世纪80年代中期,时装的款式越来越多,流行周期越来越短,时装的款式、面料不断推陈出新。上衣有各种T恤衫、拼色夹克、花格衬衣、针织衫,而穿西装扎领带已开始成为郑重场合的着装,且为大多数“白领阶层”所接受。下装如直筒裤、弹力裤、萝蔔裤、裙裤、七分裤、裤裙、百褶裙、八片裙、西服裙、旗袍裙、太阳裙等,也时时变化。60年代在西方诞生的“迷你裙”在80年代再度风行时,中国已与世界潮流同步而行了。20世纪90年代初,以往的套装秩序被打乱了。过去出门只可穿在外衣里的毛衣,因为样式普遍宽鬆,这时可以不罩外衣单穿堂而皇之地出入各种场合了。“内衣外穿”的着装风格,经过两三年的时间,已经见怪不怪。过去,外面如穿夹克,里面的毛衣或T恤衫应该短于外衣,但是年轻人忽然发现,肥大的毛衣外很难再套上一件更大的外衣,就将小夹克套在长毛衣外。本来只能在夏日穿的短袖衫,也可以罩在长袖衫外。很快,服装业开始推出成套的反常规套装,如长衣长裙外加一件身短及腰的小坎肩,或是外衣袖明显短于内衣袖。那段时间,巴黎时装中出现了身穿太阳裙、脚蹬纱制长统黑凉鞋的形象。太阳裙过去只在海滩上穿,上半部瘦小,肩上只有两条细带;而作为时装出现时,裙身肥大而且长及脚踝。几乎与此同时,全球时装趋势先是流行缩手装,即将衣袖加长,盖过手背;后又兴起露腰装乃至露脐装,上衣短小,腰间露出一截肌肤。这类时装也在中国流行过,但款式没有东邻的日本开放大胆,日本流行的露脐装甚至引发了“美脐热”。而由露腰露脐引发的露肤装,倒是在中国较为广泛地流行开来,还有一种微妙的趋势:将以往袒露的手、小腿等部位遮起来,将原来遮挡的如腰、脐等部位露出来。凉鞋发展为无后帮,且光脚穿,脚趾甲上涂色或粘彩花胶片,戴趾环。甚至连提包也採用全透明式,手錶将机械机芯完全显露出来,以此张扬出现代人的开放思想。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化也正是从20世纪90年代开始,国外的着名时装品牌纷纷瞄準了中国的消费市场,在北京、上海、深圳、广州等大城市开设专卖店,中国本土的时装品牌和时装模特也逐渐引起了人们的兴趣。而随着1988年中国第一本引进国外着作权的时装杂誌的诞生,越来越多的报纸、杂誌、广播、电视、网路等媒体进入到传播时尚的领域,世界最新的流行信息可以在最快的时间内传到中国来,来自法国、义大利、英国、日本、韩国的时装、髮式、彩妆潮流直接影响着中国的流行风,“时尚”所代表的生活方式和着装风格已被越来越多的中国人所接受和追逐。在世纪之交的几年间,中国的时装潮流顺应国际趋势,着装风格趋向严谨,特别是白领阶层女性格外注重职业女性风采,力求庄重大方。所谓“原始的野性”,如草帽不镶边、裤脚撕开线等,不再那幺受青睐;袒露风开始在一些阶层、一些场合有所收敛,儘管超短裙依然流行,但为了在着装上尽力去表现女性的优雅仪态,很多年轻姑娘穿上了长及足踝的长裙。

与之相映成趣的是,一些时尚青年崇尚西方社会中的反传统意识,故意以荒诞装饰为时髦,如仿效美国电影《最后的莫西乾人》的髮型,两侧剃光,仅留中间一溜,染成彩色;穿“朋克装”——西方社会继嬉皮士以后,又一颓废派青年装,用髮胶粘发成兽角状,黑皮夹克绣饰骷髅等;或将衣裤故意撕或烧出洞。于是,在衣服上开一个艺术化的“开窗”的做法,在1998年春夏之交时风行开来。这种孔可随意在衣服的任何一个部位挖,孔的边缘处理得非常精緻。由于它不同于以半透明质料製成的透明装,因而被大家俗称为“透视装”。进而,整件衣服布满均匀网眼的服装出现了,这与巴黎时装舞台上的“鱼网装”显然是同步的。

前几年,中国的大街小巷还流行过“泳装潮”。这里所说的泳装,当然不是商店里出售的用于水中运动的游泳衣,而是指姑娘们青睐的一种外行常服,因为短小性感得接近泳装而得名。想像一下,如果一个女孩上穿一件吊带露脐装,下穿一件仅及大腿根的短裙或短裤,脚蹬一双无后帮凉鞋,如果不是背着挎包,你大概会觉得是在海边或游泳池旁,而不是在城市的大街上。

21世纪初,成年女性,包括少妇和大学生,仿佛要从服饰上寻回失去的童年似的,一下子热衷上了童装风格。头上娃娃髮式,两鬓的发梢向脸颊勾起,头上还别着蝴蝶形或花卉形的粉红色、柠檬黄色发卡;着装忽而瘦小得可怜,忽而肥大得可爱;很多女孩子足蹬方口偏带娃娃鞋,肩上背着镶有小熊头图案的挎包;还有的大学生索性将奶嘴挂在胸前,一副长不大的样子。2001年小兜肚一度盛行。坎城电影节颁奖仪式上,影星章子怡穿着特製的红兜肚时装,两臂间披了一条长长的红色披帛,看上去像是中国古代的仕女,引起时尚界的关注,此后,她又穿了一件不作任何修饰的菱形兜肚上装出现在MTV颁奖盛典上,于是很快,在各种场合、各类媒体上,一些明星和时尚女性纷纷穿起了各式兜肚。

世纪之初,时尚潮流还有一个体现在鞋上的变化。2002年,原来那种憨憨的松糕鞋已经失宠,出现了鞋头极尖、并向上翘起的样式,就像查理·卓别林影片主角的鞋子,而且上面镶缀着亮晶晶的饰物。而一年之后,市面上又在大卖各式仿效芭蕾舞鞋风格的圆头鞋了。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化20世纪末,国际时装界青睐起东方风格来,东方的典雅与恬静,东方的纯朴与神秘,开始成为全球性的时尚元素。随着中国在世界地位的提高,穿上华服已经成为海内外华人自豪的象徵。中国内地的女性自然而然地穿起了中式袄,很多男人也以一袭中式棉袄为时尚。如今的华服,并不完全是纯正的中式袄褂,很多女式华服已经时装化——上身是一件印花或艳色棉布镶边立领袄,下身配牛仔裤和一双最新流行款式的皮鞋,即现代又复古。

2001年初,香港电影《花样年华》在海内外上映,剧中的女主人公在幽暗的灯光下,不断变换着旗袍的颜色和款式(有二十几种之多)时,人们看到了东方美人的古典气质。剧中人穿着旗袍,美丽、优雅而略带忧伤,许多人第一次发现中国传统的服装穿起来竟有如此的神韵。借着电影的魔力,旗袍热再度升温。也许没有人会想到,在中国举行的APEC会议——一次颇具影响的国际性区域合作的经济和政治活动,掀起了新一轮华服热。2001年秋天的上海,当与会各国首脑身穿蓝缎、红缎、绿缎面料的中式罩衫亮相时,全世界都轰动了。国际媒体纷纷登载了元首们着华服的合影,并撰文作有关服装评论。政治家们为华服做了一次最成功的广告,与其说中式对襟袄迷人,不如说是布希、普京等身着华服所带来的巨大效应,商场里就有顾客对着服装导购人员直言要买一件“普京穿的对襟袄”。而APEC引起华服热,还有一个潜在的基础就是蓬勃发展的中国经济。华服热所表现的是中华民族在国际舞台上发挥着日益重要的影响力。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化服装面料的不断创新给中国人带来了多变的服饰形象。随着20世纪美丽新世界的开始,中国人可选择的服装面料由原来的丝绸、亚麻、棉布、动物毛皮增加到了针织、毛纺品和各种人工合成纤维,尼龙(Nylon)、涤纶(Polyester)、特丽灵(Terylene)、的确凉(Dacron)、莱卡(Lycra)等名词先后进入现代汉语辞彙表。服装质地的丰富大大满足了服装造型多变的需求,而对不同面料的偏好,似乎也被越来越多的中国人视作某种生活态度的流露——环保主义者拒绝皮草和羊绒製品,休闲爱好者钟情纯绵质地,亚麻产品特有的飘逸感则被赋予了高贵神秘的意味,而丝绸则为富贵与传统的形象代言。

20世纪业已证明是迄今最具时尚意识的世纪,高销售量的服装、配饰、化妆品市场与日益强大的传媒业的发展,使越来越多的人得以走近时装、欣赏时装、以时装为美。时装已构成了大众理解并乐于投资的一种生活方式。而自20世纪70年代末开始改革开放以来,经过20多年的发展,中国已建立起规模庞大、品类齐全的服装加工体系,加工能力位居世界第一,成为服装加工大国。随着经济的发展和加工水平的提高,中国服装业正在从加工优势转向产品贸易和品牌经营,北京、上海、香港三个国际知名的大都市及一些沿海经济发达地区的中心城市,正在成为中国乃至世界日益重要的成衣中心。

民国的服饰

随着西方政治、经济和文化影响的不断扩大,中国近代的传统服饰面临着巨大的冲击。1911年,辛亥革命爆发,废除了帝制,建立了中华民国。民国成立以后,清朝的服饰制度大部分被革除,传统服饰至此发生了整体上的变化,中西合璧的服饰或纯西式的服饰逐渐进入到中国人的生活中,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。

20世纪20年代的女子流行穿着上衣下裙,上衣有衫、袄、背心;款式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等;领、袖、襟、摆等处多镶滚花边,或加刺绣纹饰;衣摆有方有圆,宽瘦长短的变化也较多。上衣下裙的女装后来一直流行,但裙式不断简化。

20世纪20年代,长袍马褂或西服,中山装等,都是这一时期男子的流行服饰。开始的时候传统的痕迹还比较重,后来受西方服饰文化的影响,男子也开始穿着西装,但并不排斥原来的服饰,长衫、马褂与西装革履并行不悖

20世纪20年代,长袍马褂或西服,中山装等,都是这一时期男子的流行服饰。开始的时候传统的痕迹还比较重,后来受西方服饰文化的影响,男子也开始穿着西装,但并不排斥原来的服饰,长衫、马褂与西装革履并行不悖

女子的髮式,随着流行而不断变化。曾经时尚的髮髻有螺髻、朝天髻、空心髻、盘辫髻、堕马髻、舞凤髻、蝴蝶髻等等。年轻女子除了梳髻以外,有的还留一缕头髮于额上,俗称“前刘海儿”。前刘海儿的式样一般都盖在眉间,也有遮住两眼的,还有将发剪成圆角,梳成垂丝形的;或者将额发分成两绺,并修剪成尖角,形如燕尾,时称“燕尾式”。到了民国初年,更风行一种极短的刘海儿发,远远看去若有若无,名叫“满天星”。女子剪髮以后,一般多用缎带束髮,也有用珠翠宝石做成各种发箍套在发上的。大约是20世纪30年代的时候,烫髮流传到中国。当时大城市的女子,髮饰大都模仿西式,有的还把头髮染成红、黄、棕、褐等各种不同颜色,以此为时髦。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化中山装是由孙中山先生创导并率先穿着的,故称中山装。它综合了西式服装和中式服装的特点,曾被赋予了革命及立国的含义,以衣服的结构寓意“礼、义、廉、耻”,“以文制国”,“五权分立”和“三民主义”(民族、民权、民生)等等。封闭的衣领显示了“三省吾身”、严谨治身的理念。中山装穿起来收腰挺胸,舒适自然。中山装夏用白色,其它季节用黑色;外观轮廓端正,线条分明,有庄重的美感。

从20世纪20年代起就有一部分留学生及文艺界、知识界的女士穿着连衣裙,至30年代穿者渐多。连衣裙的特点是上衣和下裙相连,收腰或束腰带,能够显示腰身的纤细;连衣裙多为直开襟;袖子也有长袖、短袖、泡泡袖、喇叭袖等变化。领有方领、圆领、水兵领等;下裙有斜裙、喇叭裙、节裙等,款式变化非常丰富。

旗袍本是满族女子喜爱的服装,20世纪20年代以后,汉族女子也开始穿着,它经历了无数次的变化,终于成为具有独特民族风格的中国女性的主要服装。旗袍的流行,原因有二:一是简洁;二是具有东方神韵。旗袍加上高跟皮鞋的衬托,最能体现出东方女性的优雅俊美。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化西方服饰对中国现代服饰的影响

如果说西方服饰文化刻意追求表现人体美,而完全忽视了服饰伦理,那幺,中国服饰文化由于受到传统的伦理价值观念的影响还或多或少地保留着一些道德上的体统。譬如《礼记·王制》说:“作淫声异服。奇球奇器以疑众,杀!”(易·繫辞》认为:‘始容诲淫”。《左传》称“贪色为淫”。

《繫辞》是秦、汗间的儒生所作,其后,赵飞燕、梁冀及其妻子等在服饰上的追求奇异和生活的淫乱,更说明了“冶容诲淫”。然而,儘管中国传统服饰文化没有或者很少突出对人体美的直接讚赏,但在一些古典文学作品里不乏对人体美的描写。从《诗经》,骚赋到明清的小说和传奇,其中都有这类描写,譬如“肌如白雪,腰如束素”。“肤如凝脂”、“虎背熊腰”,而且更多的是人与服饰共同构成的美的形象;“着我绣荚裙,事事四五通,足上蹑丝履,头上玳瑁光,腰若流纨素,耳着明月铛,指如削葱根,口如含珠丹,纤纤作细步,精妙世无双。”(《古诗为焦仲卿妻作》);“三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣赏照暮春,蹙金孔雀银麒麟。头上何所有?翠微訇叶垂鬓唇。背后何所见?珠压腰 稳称身。”(《丽人行》)或许有人会以现代女性服装中的旗袍为例,来证明中国女装也着重表现人体的自然美,其实,这种旗袍是在本世纪上半叶受西方服饰审美趣味影响的结果,直至光绪年间,旗袍还不是现在的式样。传统旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表现与突出人体美的西方女性服装完全不一样。和西方服饰艺术不同的是:中国服饰艺术不是突出人体美,而是充分调动艺术造型等手段追求一种装饰美,即一种超越形体的精神空间。从中国清朝以前的服装款式来看,遮蔽人体的宽抱大油是中国传统服饰的主流。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化既使某些人的形体很美,这种服装也不去展现这个美的形体。《资治通鉴》引萧何的话说:“天子以四海为家,不壮不丽无以重威,”从这层意义上去看宽抱大袖的中国古代皇帝礼服,我们应会明白它们为什幺不去表现皇帝的形体美,而是着重写意传神,突出他们端庄威严的精神力量。屈原在《涉江》中言:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰,带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。”他以穿戴富有自己个性的服饰来表现自己愤世嫉俗,不趋炎附势的气度和情怀。西方服饰人体直观美和中国服饰人体装饰美的区别反映了两种文化形态价值取向的不同。林语堂就曾经指出:“大约中西服装哲学上不同之点,在于西装意在表现人身形体,而中装意在遮盖它。”

(《生活的艺术》)莱辛说:“我承认衣服也有一种美,但是比起人体美来,衣服美算得上什幺呢?”(转引自《西方美学家论美和美感》)而林语堂则持相反观点:“只有在没有美感的社会,才可以容得住西装……西装的式样是这样的,使街上的行人都会知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十岁妇女,穿起祖胸露背的晚服来赴歌剧的初夜公演,这也是西洋发明的刺目事物之一。(《生活的艺术》)

然而,由于中国服饰文化缺乏象伊斯兰一样的宗教观念的制约,所以很难抵卸西方突出人体美的服饰审美价值观的侵蚀。近代的旗袍和现代都市女性的各种扭四人体的服装便证明了这一点。中国有句俗语:“穿衣戴帽各随所好”。这说明中国服饰文化在一定程度上缺少伦理的约束。

当然西方服饰也吸收中国传统服饰的某些特点,譬如,当中国现代服装採用西方女装那种坦肩露背的领式时,西方则採用中国旗袍的立式领,但西方对中国传统服饰特点的吸收和借鉴毕竟是微乎甚微的。中国传统服饰的审美价值观不可能从整体上去改变或者去替代西方人的审美定势,而西方服饰文化则已形成对中国传统服饰文化的强大冲击波,中国人似乎不知不觉地在面临着服饰上的异化。

和伊斯兰服饰文化不同的另一个方面是:中西当代和现代服饰最引人注目的一个特点是:服饰款式不断翻新,追求品牌,高速淘汰,从而给经济资源带来巨大的浪费。这同反对奢靡浪费的伊斯兰服饰伦理学形成了鲜明的对比。翻阅近二十年来中西各国时装杂誌,我们很容易发现,许多服装款式的平均寿命只有三至六个月,甚至更短。仅以裙子的款式为例,在二十世纪七十年代就有“中庸裙”、“密实裙”、“密摺把裙装”、“开裙”、“层叠裙装”、古典式裙装”相继问世。许多服装设计师每年都要推出许多新的服装款式,在不断地人为地刺激服装款式高消费的同时也不断地刺激人们的其他欲望。据国外有关资料报导,当英国王妃黛安娜得知自己被列为一九八三年‘十大衣着最差女性”榜首时,感到十分羞傀和难堪,连英国的许多平民百姓也为她祈祷。这一事例极具有讽刺意义。它表明:服饰早已超越了普通人,甚认为,服饰不仅具有实用和装饰的功效,而且更重要的是,它有体现人类在信仰上的崇高精神境界的作用和意义。而中西服饰文化则将服饰艺术视为服装设计的首要原则,前者重装饰艺术;后者重人体艺术。伦理观念对服装设计与製作的调节作用受到不同程度的弱化或摈弃。甚至是英国成员的消费标準和审美标準。这种情形正如乔维诺.庞达诺曾指出的:“我们每天都看到服装是这样变更花样,四个月前还认为满意的服装,今天就已经过时而遭到摈弃。这种放荡不羁,只能受到谴责而无法加以禁止。”

(《君主论》)虽然服装上的铺张浪费和追求新奇效应在中国传统服饰文化中从未占据主导地位,但不少有识之士对此却有警世之言在先,譬如,墨子就曾讲过:“为衣服之法,冬则练帛之中,足以为轻且暖;夏则缔络之中,足以为轻且清,谨此则止。故圣人之为衣服,适身体和肌肤而足矣,非荣耳而观愚民也……当今之主,其为衣服……铸金色为钩,珠玉以为佩,女工作文采,男工作刻接,以为身服。此非云益暖之情也,单财劳力,毕归之于无用也。以此观之,其为衣服,非为身体,皆为现好。是以其民淫僻而难治,其君奢侈而难谏也。”(《墨子·辞过》)墨子的话语是多幺的中肯和精闢,但至今仍遭非议。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化此外,当今的有些时装设计师还有意追求某种荒诞离奇的视觉效应。譬如在西方和日本等国曾一度流行过的“乞丐装”,人们故意把衣服弄破,东拖一片,西挂一片,甚至弄成衣不蔽体的样子。或者用陈旧骯髒的布来製作。

伊斯兰服饰文化

至于伊斯兰服饰伦理学坚决反对的男扮女装,女扮男装,在中西现代服饰中更是司空见惯,屡见不鲜。我们在街上常常可以看到身着男式服饰的所谓“假小子”和头扎辫子,耳戴金环的妖艳男子。还有些服装似乎是受了西方女权主义思潮的影响,有意在消除两性之间的特徵差别,提倡所谓:中性服饰”或者“服饰中性化”。

一、伊斯兰服饰文化是以伊斯兰教义这一最根本的、最合理的价值观作为统摄服饰的文化、历史、时代、心理、审美等诸要素的最高主导思想。伊斯兰服饰艺术根本无需伦理学的干预,因为艺术本身就足以陶冶人们的高尚情操。

二、伊斯兰服饰文化强调服装必须遮盖羞体。因为虽然人体作为安拉的创造物是均称健美的,但人体是有男女之别的。暴露羞体很容易激起本能的情慾,从而败坏道德,使人降格为同动物一般。而西方服饰文化则有意突出人体。在将人体作为一种美来观赏时,忽略了人体美的特殊性及人体审美经验的特殊性,混淆了人体美与其他美的形态之间的差异。这种展现和突出人体的审美观是西方服饰文化的基础。它在某种程度上是古罗马文化的历史沉澱。而中国传统服饰文化虽然在一定程度上受到传统伦理价值观的约束,不是重人体的直观表现,而是重装饰的写意和传神,但这种传统伦理价值观缺少象伊斯兰伦理学一般的坚固支撑——认主独一的正信和后世归宿的最终关怀,因此,很难抵卸西方审美价值观在服饰设计与製作上的非道德化倾向的侵蚀,使自身最终发生异化。

壮族服饰

在壮族聚居的农村,特别是在比较偏僻的壮族山区,服饰仍保存本民族的特色。男子多穿青布对襟上衣,有的还以布帕缠头。女子服饰则别具一格,因地区不同而式样各异。壮族妇女多穿无领斜襟绣花滚边的上衣,下身穿绣花滚边宽脚的裤子或青蜡染的褶裙,腰束绣花围腰,脚穿绣花鞋,有的头上还缠着各式方巾,喜欢戴银首饰。龙州,凭祥一带的壮族妇女,喜穿无领斜襟的黑色上衣和黑色宽脚的裤子,头上包成方块形状的黑帕。壮族妇女擅长织布和刺绣,所织壮布和壮锦,花样新颖,服饰增添不少色彩。

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化瑶族服饰

瑶族服饰式样丰富多采。在不同自称的各部分瑶族之间,服饰又各有差异。他们大都穿黑色或深蓝色衣服,衣料多为自织白布,用蓝靛浸染。男子上衣有对襟及斜襟两种,一般均束腰带,裤子长短不一,有的长至脚面,有的短至膝盖,大都用深色而较长的包头布包头。南丹县大瑶寨男子穿长至膝盖的白色灯笼裤,下缠脚腿布,人们称之为“白裤瑶”。瑶族妇女擅长刺绣,衣服多绣满各色,鲜艳夺目。妇女服饰大致有两种:一种是上穿过胯的长衫,无领对襟,在襟边袖口旁均有绣花及挑花,腰系五彩丝绣满带,胸前悬挂长方形布一幅,上面绣满花纹,裤的长短不一,裤边也刺有花纹,两鬓髮较长,以青布缠头,外束白线编成的扁带,还喜欢以成串的彩色料珠、银或银链挂在鬓边或腰带上;另一种是上穿无领无袖短衣,两襟绣花,腰系带,下着青色碎花白边的百褶裙,用布条裹腿。瑶族妇女都盘髮髻,髮式各式各样,如有的“盘瑶”妇女只留头顶上部头髮,而将周围的头髮剃去,把辫子留在头顶,用长的黑布包上,形似草帽; 喜戴各种银饰,装饰品有项圈、手环、耳环、银牌、银包、戒指等;头饰花样繁多,如“平板瑶”头顶六寸长、三寸宽的一块木板,中扎红绳,上盖花帕,前后垂细珠;“ 蓝靛瑶”髮结细辫,盘于头顶,串集竹片为圆板缀以五色细珠,盖在头上,再复花帕;金绣大瑶山的茶山瑶妇女头上戴有三条(每条约一斤重)弧形大银钗。

草原及少数民族服饰

中国少数民族服饰文化的一般的特点

中国是一个统一的多民族的国家。中华人民共和国成立以后,经过认真的科学识别,我国共有五十六个民族。此外,还有一些尚待进一步进行民族识别的人们共同体。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化中华各民族的形成,经历了至少两千多年的分化或融合过程。从我国古代典籍中早已出现的“夏”、“戎”、“狄”、“荆蛮”、“夷”、“诸濮”、“百越”等族别名称来看,我国早在秦代以前就已是一个多民族的国家,而秦王朝封建专制制度的建立,使这样一个多民族国家高度统一在中央政权之下。正因此,我国各民族的文化都有长期发展的历史传统,包括服饰文化在内。从现实的情况来考察,我国少数民族的服饰文化具有下列五个方面的一般性特点;

第一,我国少数民族种类繁多,分布广阔,且广大少数民族地区长期以来交通不便,互相交流困难,因而民族服饰多姿多彩,服饰文化内咨丰富,有取之不尽的服饰资源。

我国55种少数民族,居住在全国两千多个县中的百分之七十的县,分布广阔。在这些少数民族中,有些民族又具有众多的支系,如苗族分为红苗、黑苗、白苗、青苗、花苗五大类,其中的花苗又包括了大头苗、独角苗、蒙纱苗、花脚苗等,皆以不同的服饰划分。这样一来,不但不同的民族具有不同的服饰,仅是同一民族内也因支系的不同而具有不同的服饰,使得我国少数民族的服饰显得格外丰富。

我国少数民族服饰无论从质料、色彩来看,也无论从式样、塔配来看;都是十分丰富的。有着25个少数民族的云南省举行民族艺术节,数千人的少数民族文艺队伍也就是数千人的少数民族服饰表演队。昆明民族歌舞团以“日月风火”为题的民族服饰抒怀舞会,分“春日生辉”、“夏月溶溶”、“秋风送爽”、“冬火熊熊”四个场景展示了三百套民族服饰,其品种之多、款式之奇、色彩之艳、花样之繁令人惊讚。短短的一个半小时表演,令人信服地证明:云南不但是歌舞的海洋,也是少数民族服饰的海洋。而这,正是多民族中国的一个缩影。

第二,由于自然环境的差异和民族风俗习惯、审美情趣的不同,中国少数民族服饰显示出北方和南方、山区和草原的巨大差别,表现出不同的风格和特点。

中国的自然条件南北迥异;北方严寒多风雪,森林草原宽阔,分点在其间的北方少数民族多靠狩猪畜牧为生;南方温热多雨,山地益岭相间,生活在其间的少数民族多从事农耕。不同的自然环境、生产方式和生活方式,造成了不同的民族性格和民族心理,也造成了不同的服饰风格和服饰特点。生活在高原草场并从事畜牧业的蒙古、藏、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、裕固、土等少数民族,穿着多取之于牲畜皮毛,用羊皮缝製的衣、裤、大氅多为光板,有的在衣领、袖口、衣襟、下摆镶以色布或细毛皮。藏族和柯尔克孜族用珍贵裘皮镶边的长袍和裙子显得雍容厚实。哈萨克族的“库普”是用驼毛絮里的大衣,十分轻暖。他们服装的风格是宽袍大袖、厚实庄重。南方少数民族地区宜于植麻种棉;自织麻布和土布是衣裙的主要用科。所用工具多十分简陋,但织物精美,花纹奇丽。因天气湿热,需要坦胸露腿,衣裙也就多短窄轻薄,其风格多生动活泼,式样繁多,各不雷同。总之,风格的多种多样,不同的特点十分突出,构成了中国少数民族服饰文化的另一个特点。

第三,由于各种历史的、地理的、政治的、经济的原因,中国少数民族直到本世纪中期仍处于不同的社会发展阶段和相应的生产力水平上,由此而带来的差异十分深刻,至今仍未能完全克服,因而少数民族服饰中所表现出来的文化内容具有明显的层次性。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化中国少数民族由于各种历史的、地理的、政治的、经济的原因,解放前,有的已经具有了明显的资本主义萌芽,有的却仍停留在原始公社末期,表现了社会发展的极不平衡。在这方面,被民族学者称为“一部活的社会发展史”的云南省,可以作为一个典型的代表。解放前,在云南二十五个少数民族中,白、回和部分彝族中资本主义因素已经相当发展;广大的壮、哈尼、纳西、白、彝等民族都已进入了封建地主制;傣族进入了封建领主制;小凉山彝族是比较典型的奴隶制;而相当一部分少数民族如基诺、布朗、景颇、独龙、怒、部分僳僳族、佤族等却仍然停留在原始公社末期;至今,永宁纳西族(摩梭人)仍保留着母系制残余。在别的少数民族聚居省区,这种情况也不同程度地存在,只不过不象云南省这样完整和典型而已。这样,少数民族服饰所反映出来的文化内容也就具有层次性。同时,这一层次性还决定了少数民族服饰文化的层次性。有的人有一种误解,好象凡是少数民族服饰中的特出之处都具有“原始性”,都是原始文化的具体表现,是明显地不合乎事实的。对少数民族服饰的层次性,应根据实际情况作出具体分析。

第四,中国少数民族服饰面临着社会全面现代化进程的冲击和改革的要求,一些传统服饰已经发生变化。

改革开放给全国人民的生活方式带来了很大的变化,商品经济的发展给原来封闭落后的少数民族山区注入了活力并传来了多方面的信息,其中也包括许多现代新潮时装的信息。在这种情况下,中国少数民族服饰文化正面临着巨大的冲击。由于某些少数民族服装用料多,装饰繁琐,工艺複杂,製作困难,穿着不便,难于洗涤,不少少数民族地区的青年人已改穿汉族服装,个别地区甚至已经见不到民族服装。针对这一情况,一方面要积极而紧迫地抢救少数民族服饰资源,以免出现某些富有特色的民族服饰文化的消失;同时,还要主动地,有目的、有组织、有计画地引导少数民族民众进行服饰改革,组织一些专家学者和服装设计师在广泛听取本民族民众意见的基础上设计出新的民族服装,在保持基本的民族用饰特点的前提下力求大方、美观、简洁、适用,便于生产生活,便于今后组织大规模机器生产,以适应现代化建设的需要。可以说,这既是现阶段中国少数民族服饰文化所急需解决的问题,也是现阶段中国少数民族服饰文化的一个特点。

中国现代服饰文化 中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化

中国现代服饰文化激活传统服饰文化振兴现代服装产业

中国五千年的文民历程,在每个时代都创造了自己的辉煌,中国传统服饰文化更是源远流长,孔子在《论语·乡党》中把衣食当作一种文明,一种礼节,视为修养。他认为衣服更讲究内外色调的调和,朝服、礼服和便服不能乱用,吉服更不能居丧用。同时他又强调服装的实用,战国时的大诗人屈原,很喜欢服饰之闰。他在《涉江》中写道:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰。带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。两千多年前,“以布衣提三尽剑取天下”的刘邦更是在登基时感到仪表的重要,他说“吾乃今日知为皇帝之贵也。”

到了近代,人们越来越不知道穿什幺衣服了,鲁迅曾在《洋服的没落》中感叹说“几十年来,我们常常恨着自己没有合意的衣服穿。”鲁迅之后的几十年又过去了,人们经历了文化郁郁葱大革命、经历了轰轰烈烈的改革开放,反而更加不知道穿插些什幺,最近关于国服、关于奥运礼服的大讨论就证明了这一点。

中国人的服装,在历史上脱节了,到了现代,失去了文化上的边贯和发展基础,但又不能完全依靠外国,因为在人文上总是有差异的.他希望服装研究家和服装设计师,共同努力,逐步地解决这个难题。

袁仄在演讲过程中重点阐述了“传与习”重要意义,他认为,首先应该创造性地学习、继承,不应该简单在複製前辈的创造,虽然传统服饰已经是“过去式”,但它的精神要素和其他形式元素仍可以成为“将来式”。其次,传习的根本不仅仅是保存历史的传统的文物,继承的不仅仅是传统的表象、简单的符号,更重要的是传习传统的精神内涵,最后必须认识到,“保护”、“抢救”只是对传统文化传习的第一层次,而第二层次应该“激活”、“再生”,才是对文化传统真正意义的保护与抢救。