中国气象科学研究院(Chinese Academy of Meteorological Sciences),其前身为1956年8月成立的中央气象科学研究所,1978年更名为中央气象局气象科学研究院,1991年更为现名;是中国大气科学领域学科种类最多、规模最大的科研机构,也是中国大气科学研究,特别是套用基础研究和技术开发的中坚和高层次人才的培养基地。

中国气象科学研究院以灾害天气、气候与气候系统、大气成分、雷电防护与大气探测、人工影响天气、生态环境与农业气象、数值模式等为研究主攻方向。

据2015年12月研究院官网信息显示,研究院设有6个职能处,6个研究所(中心)、1个国家重点开放实验室、2箇中国气象局部门级重点开放实验室;有正研级科研人员54名,副研级科研人员99名;共培养博士研究生95名、硕士研究生570名。

基本介绍

- 中文名:中国气象科学研究院

- 外文名:Chinese Academy of Meteorological Sciences

- 简称:气科院

- 主管部门:中国气象局

- 创建时间:1956年8月

- 专职院士:4人

- 属性:2000年国家科技体制改革试点单位

- 现任院长:端义宏

- 研究院地址:北京市中关村南大街46号

- 博士后工作站:1个

- 博士点:2个

- 硕士点:6个

机构沿革

中国气象科学研究院其前身为1956年8月成立的中央气象科学研究所。 科技大楼

科技大楼

科技大楼

科技大楼1978年,更名为中央气象局气象科学研究院。

1978年,恢复研究生招收制度以后,该院成为国务院学位评定委员会首批批准的硕士学位授予单位之一,1991年更为现名。

2000年,被国家科技部遴选为国家公益类科研院所科技体制改革试点单位。

2001年起,进入科技部支持的国家公益类研究院。

2004年10月14日,通过国家科技部、财政部和中编委联合组织的科技体制改革工作联合评估验收,并对该院的改革给予了一定的评价,认为“气象科研院所科技体制改革取得明显成效。改革后,科技人员任务饱满,国内外学术交流活动活跃,科研能力大幅度提高,使创新能力明显增强。人才整体结构得到明显的最佳化,形成了一支以中青年科技人员为主体,学历和年龄结构明显改善的朝气蓬勃的科研队伍,学科带头人的数量不断增加。气象科研与业务结合更加紧密,气象科技对业务发展的支撑能力和服务能力持续提高”。

科研条件

人员编制

据2015年12月研究院官网信息显示,研究院有中国科学院院士2名,中国工程院院士2名;正研级科研人员54名,副研级科研人员99名。有博士和硕士学位的人员分别为122人和71人;45岁以下研究员占研究员总人数的71.4%。全院有52名科研人员享受政府特殊津贴,并拥有荣获国家杰出青年基金、国家百千万人才工程、中国气象局特聘专家等青年科技人才。

中国科学院院士:周秀骥、张人禾

中国工程院院士:陈联寿、徐祥德

科研部门

据2015年12月研究院官网信息显示,研究院拥有6个研究所(中心)、1个国家重点开放实验室和3箇中国气象局部门级重点开放实验室,中国气象局大气成分监测与服务中心以及中国气象局数值预报创新基地也设在该院,另有与北京师範大学、国家卫星气象中心联合共建的遥感与气候信息开放研究实验室,还设有遥感与气候信息开放研究实验室和雷电物理与防护工程实验室、风能太阳能资源实验室,以及和中国科学院青藏高原所、中国科学院寒旱所联合共建的冰冻圈与环境联合重点实验室。

国家重点开发实验室:灾害天气国家重点实验室

中国气象局部门级重点开放实验室:强风暴实验室、云雾物理实验室、大气化学实验室

设施资源

- 信息系统建设

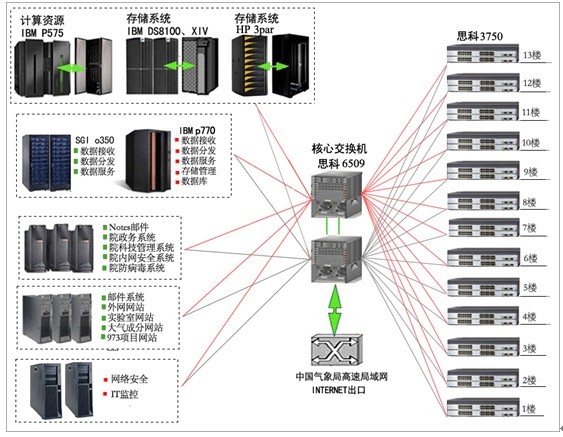

1.网路系统

建立了以CISCO6509为核心、CISCO3750为接入层的宽频区域网路系统,提供了气科院到中国气象局大院骨干网和Internet的网路连线。主干网上联频宽达到万兆,用户桌面频宽达到千兆。

2.存储系统

建立了以IBM DS8100和IBM XIV为主体的大容量数据存储系统,线上存储能力达到160TB。该系统保存的数据主要是历次科学试验外场观测数据、灾害性天气研究个例数据、大气成分观测数据、雷电数据、雷达数据、中尺度再分析数据、长序列NCEP预报和再分析数据、经整理后的业务观测数据、实时业务数据等。2012年将新增存储能力200TB。

3.计算系统

建立了以IBM P575伺服器集群和IBM DS4800存储为主体的高性能计算机系统;以及以刀片伺服器集群为技术架构建立的重点实验室临近和短时预报业务系统,总体计算能力达到3.98 Tflops。主要运行的系统和模式有大气化学数值预报系统、灾害天气国家重点实验室Grapes-meso、人工影响天气準业务模式、气科院气候系统模式等。

4.网路套用系统

网路套用系统是气科院科研、业务和行政办公不可缺少的组成部分。主要包括NOTES办公系统、Email邮件系统、区域网路安全系统、防病毒系统、气科院外网网站等。

5.信息共享系统

为重大研究项目和重点实验室的灾害性天气研究建立专题资料库。包括前两个973项目、青藏高原外场试验、jica项目、科技部气象信息共享系统等。在数据收集整理的基础上建立了中国暴雨外场试验资料库;大气环境基础信息库和大气环境综合信息库;灾害天气个例资料库;气科院实时数据接收管理和共享系统等。

气科院信息系统示意图

气科院信息系统示意图- 技术支持建设

1.技术开发

为了更好地支持重大研究项目和科研成果的业务转化,针对中尺度天气研究和预报特点,研究院开发了集数据收集、处理、分析、预报为一体的中尺度灾害天气分析与预报系统综合显示平台(Meso Weather Analysis and Forecasting System,MWAFS)。实现了实时数据收集处理、综合分析、中尺度产品快速生成、快速浏览、细分析、数据监视、产品保存、列印等多项功能。其主要技术特点:

基于WebGIS技术,开发了B/S和C/S两种技术架构的客户端套用,通过浏览器快速获取高时空分辨的中尺度信息,也可以进行本地细分析;

提供多种数据分析和显示工具,可方便地进行分析产品与观测数据和预报结果的叠加综合分析,为中尺度系统观测与预报互动提供了工具;

提供高精度的地理信息数据,通过採用高效的存储管理策略、动态数据调度和最佳化的绘製算法实现了海量遥感信息的快速可视化。

2.技术服务

人工资料服务:平均每年的数据服务约100人次,数据量约1TB。

日常技术服务:帮助用户解决用户端各类软硬体问题,平均每年提供现场技术支持与服务约800多人次。

其他服务:院属各单位託管设备的管理与服务。

国际合作

| 序号 | 国际组织名称 | 参加人员 | 任职情况 |

|---|---|---|---|

1 | 世界气象组织(WMO)大气科学委员会(CAS) | 陈联寿 | 委员、热带气象研究工作组(WGTMR)主席 |

周秀骥 | 委员 | ||

2 | 世界气候研究计画(WCRP)气候变异及可预测性研究计画(CLIVAR) | 张人禾 | 科学指导组(SSG)成员 |

3 | 美国气象学会海气相互作用专业委员会 | 张人禾 | 委员 |

4 | 国际科联(ICSU)世界数据中心中国分中心 | 陈联寿 | 学科主任 |

5 | 世界气象组织(WMO)农业气象委员会(CAgM) | 王石立 | 委员、谘询(管理)工作组成员、农业气候变化/变异和自然灾害联合主席(co-chair)、亚洲区协(RAII)农业气象委员会委员 |

赵艳霞 | 工作组成员 | ||

6 | 世界气象组织(WMO)海洋气象委员会(CMM) | 陈联寿 | 委员 |

7 | ESCAP/WMO颱风委员会年度报告 | 陈联寿 | 国家编委 |

8 | 国际边界层杂誌(1997-至今) | 徐祥德 | 编委 |

9 | 中日青藏高原大气科学试验联合协调委员会(JCC) | 陈联寿 | 联合主席 |

10 | 协调加强观测期(CEOP)计画(2002-至今) | 倪允琪 | 专家组成员 |

徐祥德 | 专家组成员 | ||

11 | 国际气象与大气科学协会理事会(IUGG/IAMAS) | 周秀骥 | 委员 |

12 | 国际臭氧委员会 | 周秀骥 | 委员 |

13 | 国际大气辐射委员会 | 周秀骥 | 委员 |

14 | 全球气候观测系统(GCOS)科学指导委员会(SSC) | 周秀骥 | 委员(94-97) |

倪允琪 | 委员(97-04) | ||

张人禾 | 委员(04-至今) | ||

15 | 世界天气研究计画(WWRP)观测系统研究及可预测性试验(THOPEX) | 薛纪善 | 国际核心科学委员会(ICSC)成员 |

16 | WMO世界天气研究计画(WWRP)国际沙尘暴研究发展计画项目(WMO WWRP/SDS RDP SSC)(2004-至今) | 张小曳 | 科学指导委员会主席 |

17 | 世界气象组织/全球大气观测气溶胶计画 | 张小曳 | 科学指导委员会委员 |

18 | 国际第四纪联合会(INQUA)——黄土委员会 | 张小曳 | 全职委员 |

19 | 全球环境基金(GEF)东北亚沙尘暴项目 | 张小曳 | 系统设计首席专家 |

20 | 世界气象组织(WMO)国际大气污染与大气环境EPAC计画 | 张小曳 | 科学指导委员会委员 |

21 | 国际环境污染和大气化学计画(OPAG-EPAC) | 张小曳 | 科学指导委员会委员 |

22 | SCI期刊“Tellus B” | 张小曳 | 编委 |

23 | THORPEX亚洲区域委员会 | 薛纪善 | 委员 |

24 | IPCC国家温室气体清单专题组 | 周凌晞 | 主席团成员 |

25 | 国际云降水委员会(ICCP) | 郭学良 | 执行委员2004—现在 |

26 | WMO人影专家委员会 | 陈跃 | 委员,2011—2014 |

27 | 日本计算流体联合会 | 彭新东 | 会员2004-今 |

28 | 日本气象学会 | 彭新东 | 会员2002-2008 |

29 | 全球水伙伴中国委员会 | 徐祥德 | 委员、理事2009.3 |

30 | 美国地球物理协会 | 罗亚丽 | 会员2005至今 |

31 | 政府间气候变化专门委员会第一工作组 | 罗亚丽 | 主要作者2009.9至今 |

32 | WMO基本系统委员会(CBS)地基遥感专家组 | 刘黎平 | 委员2008-今 |

科研成就

科研成果

- 项目承担

据2015年12月研究院官网信息显示,研究院主持和承担了6项国家重点基础研究发展规划项目(973项目),7项国家科技攻关(支撑)项目、3项国家自然科学基金重大项目、1项国家自然科学基金创新群体项目,还承担多项国家自然科学基金重点项目、还承担几十项中央级科研院所修改专项、发改委重大专项、气象行业专项以及部委重大研究项目等,研究内容涉及到大气科学及相关学科的各个方面。

“十一、二五”期间,研究院组织实施了国家重点基础研究发展规划(973)项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”、“首都北京及周边地区大气、水、土环境污染机理与调控原理”(大气部分)、“我国南方致洪暴雨监测和预测的理论和方法研究”“中国大气气溶胶及其气候效应的研究”、“气溶胶-云-辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的研究”、“我国持续性重大天气异常形成机理与预测理论和方法研究”,组织实施国家科技攻关(支撑)项目“中国气象数值预报技术创新研究”、“人工影响天气关键技术与装备研发”、“农业重大气象灾害监测预警与调控技术研究”、“灾害天气精细数值预报系统及短期气候集合预测研究”、“农业重大气象灾害监测预警与调控技术研究”、“农林气象灾害监测预警与防控关键技术研究”等一批国家级重大科研项目。

还组织实施了基金重大项目“中国地区树轮及千年气候变化研究”和创新群体项目“东亚季风研究”。在气象科学的基础研究、套用基础研究和套用研究方面取得一大批重要研究成果,多次获得国家级奖励。

| 国家重点基础研究发展规划项目 | 项目来源 | 起止年份 | 项目首席科学家 |

|---|---|---|---|

我国持续性重大天气异常形成机理与预测理论和方法研究 | 科技部 | 2012~2016 | 翟盘茂 |

气溶胶-云-辐射反馈过程及其与亚洲季风相互作用的研究 | 科技部 | 2011~2015 | 张小曳 |

中国大气气溶胶及其气候效应的研究 | 科技部 | 2006~2011 | 张小曳 |

我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究 | 科技部 | 2004~2009 | 张人禾 |

首都北京及周边地区大气、水、土环境污染机理与调控原理 | 科技部 | 1999~2005 | 徐祥德 |

我国重大天气灾害的形成机理和预测理论研究 | 科技部 | 1998~2003 | 倪允琪 |

| 项目名称 | 项目来源 | 起止年份 | 负责人 |

|---|---|---|---|

机载云降水粒子谱仪与成像仪研製 | 国家科技部 | 2012~2015 | 郭学良 |

GPS高空探测系统研製 | 国家计委 | 1998~2000 | 郭亚田 |

雾探测器研製 | 国家计委 | 1997~1999 | 曾书儿 |

新型催化剂研製 | 国家计委 | 1996~1999 | 游来光 |

0.8m风洞改造 | 国家科委专项 | 1993~1997 | 张佩龙 |

以上表格内容资料来源:

- 成果获奖

据2015年12月研究院官网信息显示,近20年来,研究院获得国家级奖40多项。

| 序号 | 等级 | 成果名称 | 主持单位 | 授奖单位 | 主要完成人员 | 获奖时间 |

|---|---|---|---|---|---|---|

1 | 一等奖 | 我国短期气候预测系统的研究 | 国务院 | 丁一汇 、王馥棠 等 | 2004 | |

2 | 国家科技进步奖二等奖 | 我国梅雨锋暴雨遥感监测技术与数值预报模式系统 | 中国气象科学研究院 | 国务院 | 倪允琪(气科院)、宇如聪、张文建、胡志晋(气科院)、许健民、周秀骥(气科院)、程明虎、徐幼平、刘黎平(气科院)、卢乃锰 | 2006 |

3 | 国家科技进步奖二等奖 | 我国新一代多尺度气象数值预报系统 | 中国气象科学研究院 | 国务院 | 薛纪善(气科院),陈德辉(气科院),沈学顺(气科院),杨学胜(气科院),万齐林,端义宏,金之雁(气科院),胡江凯,胡江林(气科院),刘志权 | 2007 |

4 | 国家科技进步奖二等奖 | 人工增雨技术研发及集成套用 | 中国气象科学研究院 | 科技部 | 郑国光,郭学良(气科院),姚展予(气科院),肖 辉,王广河(气科院),洪延超,楼小凤,刘奇俊,房 文(气科院),马舒庆 | 2008 |

5 | 国家科技进步奖二等奖 | 中国陆地碳收支评估的生态系统碳通量联网观测与模型模拟系统 | 中国气象科学研究院(2) | 国务院 | 于贵瑞,周广胜(气科院),黄 耀,陈泮勤,孙晓敏,赵新全,韩士杰,周国逸,何洪林,温学发 | 2010 |

6 | 国家科技进步奖二等奖(科普类) | 《防雷避险手册》及《防雷避险常识》挂图 | 气象出版社 | 国务院 | (4)张义军 | 2011 |

科技期刊

《套用气象学报》(双月刊),1986创刊,主办单位为气科院、气象中心、卫星中心、气候中心、信息中心、大探中心,反映国内外气象科技领域理论研究最新成果以及这些新理论与新技术在气象学中套用的研究论文及信息,内容涵盖大气科学各领域,被CBST 科学技术文献速报(日)(2009)、中国科学引文资料库(CSCD—2008)收录,为中文核心期刊。 科技期刊

科技期刊

科技期刊

科技期刊《中国气象科学研究院年报》创刊于1986年(注册登记为英文版),由中国气象科学研究院主办。1986-1998年刊载纯英文科技论文,1998年改为目前的中英文对照版,并在内容上进行了调整。该刊综旨为报导气科院科研项目进展、科研成果、技术推广套用(6个所研究方向),及国内外科研合作、人才培养、学术交流等动态。

《气象科技合作动态》1973年创刊,双月刊,16开本,32页,内部刊物;追蹤报导国内外大气科学领域相关信息。内容包括:世界气象组织各项研究计画和规划、世界各国气象水文部门的组织结构、最新科研成果、业务体制发展情况、业务技术标準、科技政策与管理、气象教育与培训、国际会议与学术动态,以及中国气象局和国内相关科研单位与其他国家在大气科学领域的多边和双边合作及科技交流等情况。

人才培养

学科建设

- 学科发展史

1978年恢复研究生招收制度以后,该院成为国务院学位评定委员会首批批准的硕士学位授予单位之一。1993年国务院学位评定委员会批准了该院与南京信息工程大学(原南京气象学院)联合为博士学位授予单位和气象学博士学位授权点,1997又批准了大气物理学与大气环境博士学位授予点。2003年国务院学位评定委员会特批准该院为单列博士生招生计画单位,与中国科学院研究生院开展联合培养博士研究生。2002年10月国家人事部批准在该院设立博士后科研工作站,并独立招收博士后研究人员。

- 学科概览

据2015年12月研究院官网信息显示,研究院拥有博士后科研工作站1个,二级学科博士授权点2个,二级学科硕士授权点6个。

博士后科研工作站:中国气象科学研究院博士后科研工作站(2次获得全国优秀博士后科研工作站称号)

二级学科博士授权点:气象学、大气物理学与大气环境

二级学科硕士授权点:气象学、大气物理学与大气环境、环境科学、环境工程、物理海洋学、自然地理

教学建设

据2015年12月研究院官网信息显示,该院博士研究生导师45名、硕士研究生导师87名。建院以来,研究院共培养博士研究生95名,硕士研究生570名。

自2002年设站到2014年底,该博士后科研工作站已出站博士后55名,绝大部分都成为了中国气象局气象科研和业务一线部门的学术带头人或技术骨干,具有高级职称,成为研究生导师甚至博士生导师,培养出了全国气象系统内最年轻的研究员;曾获“涂长望青年气象科技人才奖”、“国际雷电防护大会科学委员会优秀青年科学家奖”、“气象部门优秀青年人才” 等称号以及入选“气象部门青年英才”。

2013年5月,在由科研院所学位与研究生教育工作网主办的第四届羽毛球混合团体赛中。该院10名研究生经过两天的拼搏,取得前六名的好成绩并获得赛会“优秀组织奖”。

2012年9月,在第九届“华为杯”全国研究生数学建模竞赛中,该院2012级硕士研究生马昊、刘莲、王淑莉提交的论文获得三等奖,朱丰、冯川和马嘉里获得参赛奖。这是该院连续四年在此项全国性比赛中获奖。

2012年11月17日,由科研院所与研究生教育工作网主办,主题为“绽放青春风采、喜庆党的十八大”2012年度研究生文艺汇演在财政部礼堂举行,由该院2011级7名硕士研究生排演的舞蹈“天竺少女”参加了此次文艺汇演,在27个节目中获得第二名的成绩,被评为二等奖。

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

院长 | 端义宏 |

副院长 | 王怀刚 |

副院长 | 李集明 |

副院长 | 赵 平 |

副院长 | 翟盘茂 |

副院长 | 周广胜 |

创新文化

气象标识

| 标识 |

|---|

标识 标识 |

气象精神

準确、及时、创新、奉献

“準确”是气象精神的核心,就是要求扎实推进气象现代化建设,不断提高气象综合观测的科学性和气象预报预测的準确率,提升气象业务服务能力和水平,提升气象工作的广度、深度和精度;就是要求气象工作者尊重科学、求真务实,严谨细緻、精益求精,立足本职、扎实工作。

“及时”是气象精神的灵魂,就是要求综合观测系统保持正常运转,适时进行加密观测,不断最佳化观测布局,及时捕捉各种气象信息;就是要求预报预测系统準确预报,及时根据天气气候形势变化滚动订正,不断提高预报预测的精确度、时效性;就是要求气象信息传输系统不失时机地发布和传播气象信息,让广大客群第一时间得到气象预报预警信息;就是要求气象服务系统千方百计做好针对性服务,及时开展应急回响,有效保护人民民众生命财产安全;就是要求技术装备保障系统切实做好保障工作,确保各种仪器设备正常运行。

“创新”是气象精神的精髓,就是要坚持解放思想、开拓进取,推进改革、扩大开放;就是要好学深思、探索求知,努力建设学习型单位,不断提高职工素质;就是要实施创新驱动,建设气象科技创新体系,不断建设“四个一流”、提高“四个能力”,以新思想、新理念、新知识、新技术推进气象现代化体系建设各项工作。

“奉献”是气象精神的品质,就是要求广大气象职工讲政治、顾大局、守纪律,广大共产党员讲党性、重品行、作表率;就是要任劳任怨,持之以恆,艰苦奋斗,始终把人民安危冷暖装在心中,视人民利益高于一切,将自己的一生献给气象事业。敬业爱岗、无私奉献,是气象工作最基本的职业道德规範。

“準确、及时、创新、奉献”的气象精神表达了气象人爱岗敬业、精益求精、科学求索的价值取向,是对气象工作者职业道德、奉献精神、时代风範的综合概括;展现了气象工作的行业特点和时代要求,以及新时期气象事业的发展理念、发展要求。