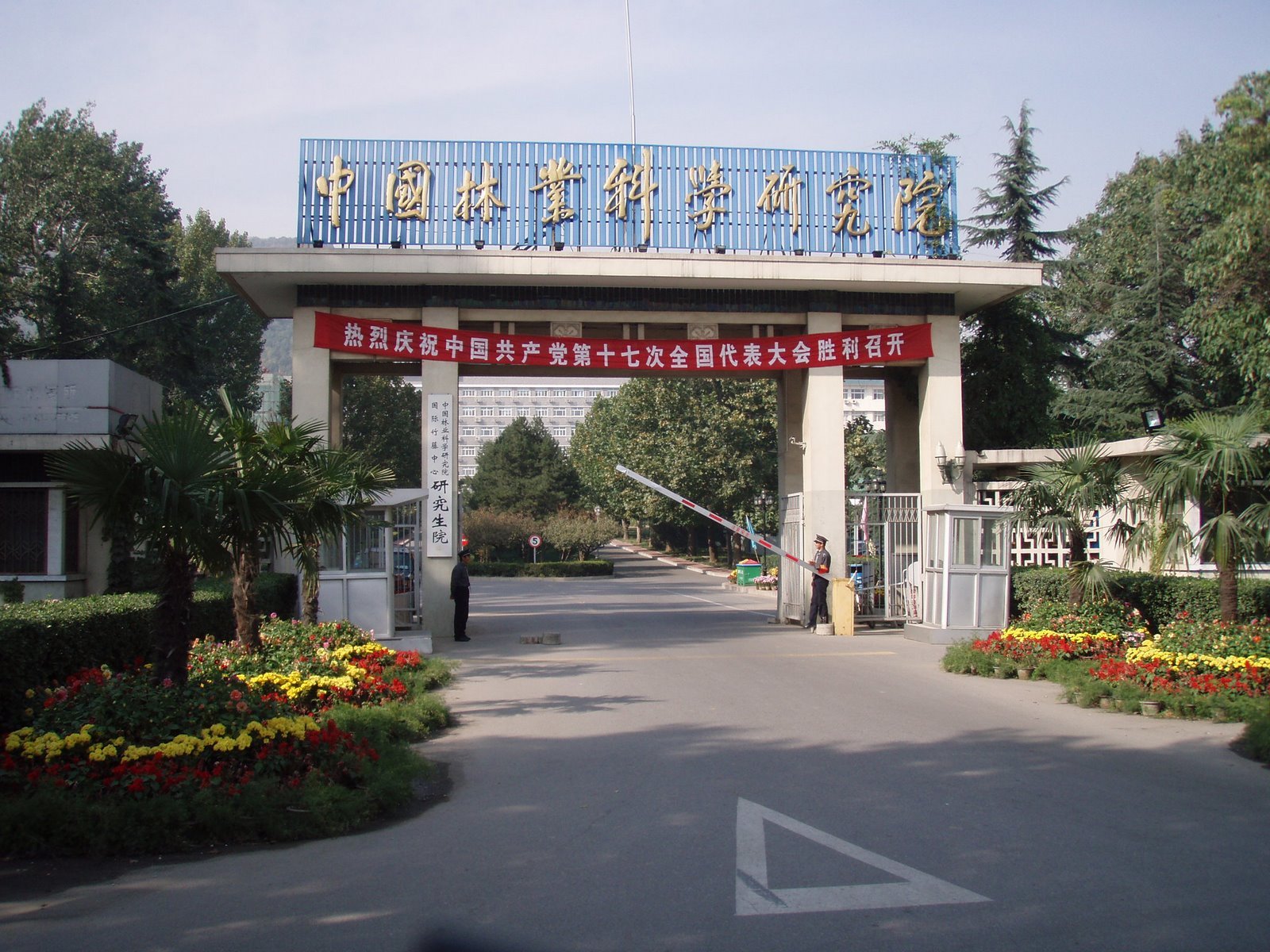

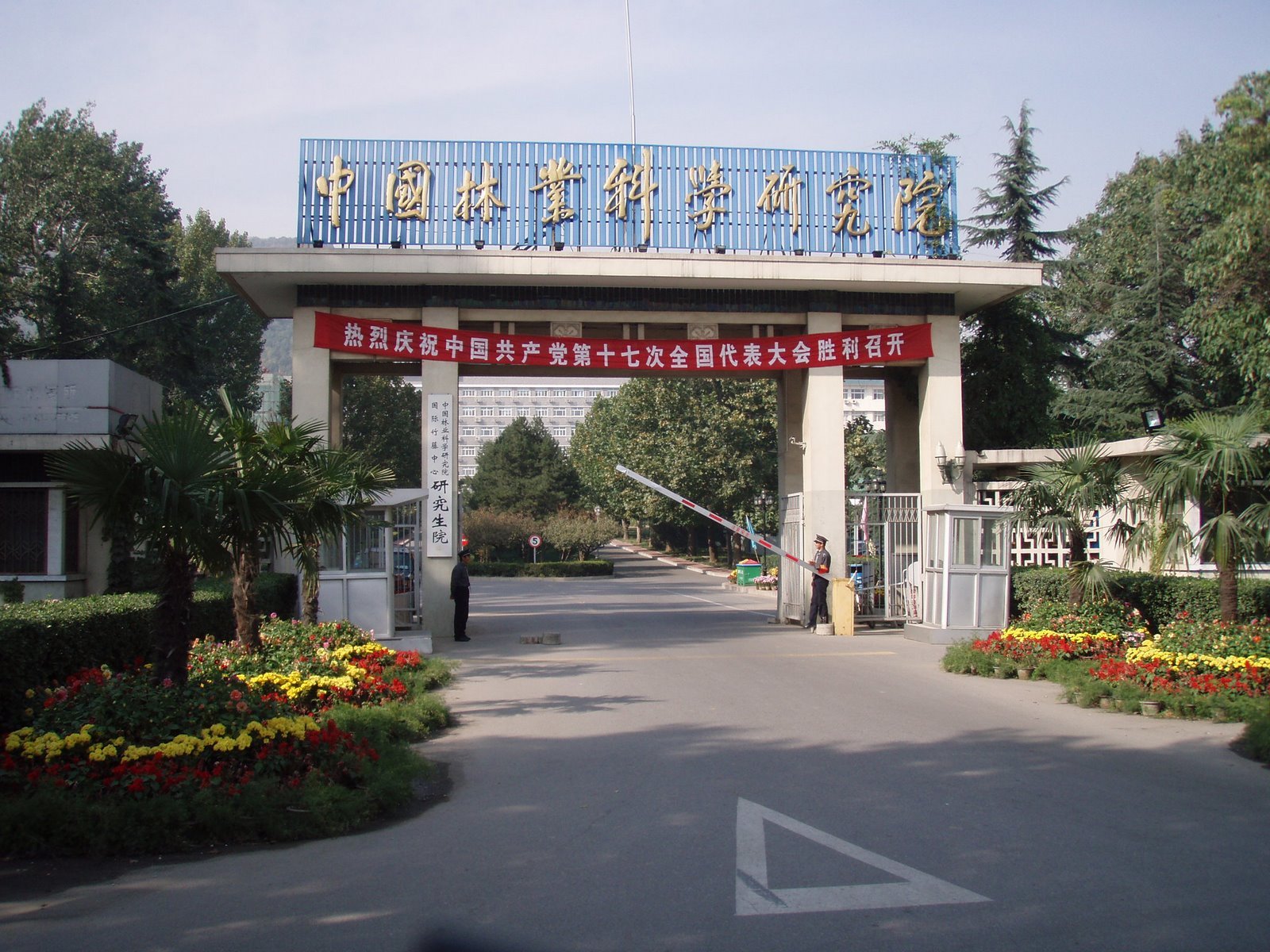

中国林业科学研究院是国家林业局直属的综合性、多学科、社会公益型国家级科研机构。1958年10月,在原中央林业部林业科学研究所基础上成立。

中国林业科学研究院主要从事林业套用基础研究、战略高技术研究、社会重大公益性研究、技术开发研究和软科学研究,着重解决中国林业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,全院设有22个独立法人研究所、中心,13个非独立法人机构,20个共建机构,60余个业务挂靠机构,分布在全国21个省、自治区、直辖市。

基本介绍

- 中文名:中国林业科学研究院

- 外文名:Chinese Academy of Forestry

- 简称:中国林科院·CAF

- 成立时间:1958年10月

- 主管部门:中华人民共和国国家林业局

- 机构地址:北京市海淀区颐和园后香山路

- 现任院长:刘世荣

- 院训:科学树木 厚德树人

历史沿革

建院背景

- 林艺试验场西山造林苗圃

1889年,清政府筹建京师大学堂,其中列有农科。1901年,山西农林学堂在太原开办,设有农、林两科。1902年,在保定创设直隶农务学堂,1904年改为直隶高等农业学堂,均设林科。1902年,在保定创立的直隶农事试验场,在该场四个科中设有森林科。1904年,山东济南成立林业试验场。1906年,清政府农工商部在北京设定农事试验场,设有农业和林业科。

清末民初,在农林试验研究机构和高等农林学堂纷纷开展育苗、果树栽培等试验研究工作,其中北京中央农事试验场试验栽培果树就达165个品种。此时,不少林业试验机构应运而生。

中华民国元年七月初五日(1912年)第六十六号政府公报中称:农林部咨国务院拟在天坛等处分设农林畜牧试验场。九月,民国政府农林部在北京设立天坛林艺试验场,并分别于民国元年的九月、十月和十一月派出农林部技正佟藻宸、籍汉梁、丁宝纶三位官员进行筹备。这是中国最早的、独立的林业试验研究机构。

1913年,林艺试验场在北京设立分场,名为农林部林艺试验场西山造林苗圃。位于北京西郊董四墓村(即现在的中国林科院院址所在地)。

1914年后,林艺试验场在天坛神乐署中办公。

1915年,农林部林艺试验场改为农商部第一林业试验场。

1930年,国民政府农矿、工商两部合併为实业部,第一林业试验场改为实业部直辖的模範林场。

1933年,第一林业试验场改为实业部北平模範林场,到七七事变(1937年)前为实业部直辖北平模範林场西山分场。

日伪时期,由伪行政部接收改称行政部西山林场。日本投降前为农务总署西山林场。

1941年,更名为国民政府农林部中央林业实验所。

1946年,被国民政府农林部中央林业实验所华北林业试验场接收,改称为西山第一事业区。

中华人民共和国成立后,中央林业实验所由华北农业研究所接管。

- 中央工业试验所木材试验室

1939年9月,经济部中央工业试验所创建木材试验室,设在重庆北碚,负责全国工业用材的试验研究,这是中国第一个木材试验室。

1940年6月毁于日机轰炸,8月木材试验室迁至乐山。

1942年,扩建为木材试验馆。在扩建的过程中,一方面参考国外的图纸,并借用武汉大学迁乐山的部分机电设备,解决了木材试验设备问题;另一方面组织人力赴峨边、峨嵋採集木材标本。

1942年至1945年,从四川大学森林系毕业的成俊卿先生,以及何定华、李源哲等先生,进行了不少试验研究,取得一定成绩。

抗战胜利后,中央工业试验所迁上海。该馆人员不愿抛弃多年苦心经营的木材试验馆,留在乐山,继续他们的科学研究事业。

乐山解放前夕,谣言纷纷,人心惶惶。唐燿为首的科技人员毅然组织职工,坚守岗位,保住了试验馆的全部标本、资料。1949年12月16日乐山解放。1950年元旦,他们用各种木材的原色镶成“为人民服务”5个大字,悬挂在试验馆门前,并书写一联:“没有中国共产党怎能产生人民解放;缺少科学的研究怎能完成工农建设”。

自1950年1月,木材试验馆由乐山专署接管。7月,乐山木材试验馆隶属政务院林垦部,并改名为政务院林垦部西南木材试验馆。

- 中央林业部林业科学研究所

1950年,中央林业实验所移交中央人民政府林垦部,并在华北农业科学研究所等机构的基础上,筹建中央林业部林业科学研究所。

1952年12月,政务院林垦部西南木材试验馆20多人从四川迁北京併入中央林业部林业科学研究所筹委会;从哈尔滨东北森林工业局化工处调入10多人到北京。12月22日经林业部第十二次部务会议讨论批准,中央林业实验所改称为中央林业部林业科学研究所。

1953年1月1日,中央林业部林业科学研究所正式成立。2月,业务方面成立造林系、木材工业系、林产化学系、编译委员会。

1953年,中林所开始工作时,有9个研究题目,1954年增至16个,1955年增至22个,1956年增至87个。

1955年,中林所决定在有关院校设立林业科学研究室。先后在华南农学院林学系等设立8个研究室。研究室成立后不久,全国即开展反右斗争。由于反右斗争扩大化,此项工作进展不大。1958年,中国林科院筹备时,林业部于7月4日行文,将上述研究室下放该省领导,研究室购置的仪器设备、图书资料也同时下放。

1956年8月28日,林业部日第9次部务会议决议林业科学研究所决定分为两个所:林业研究所、森林工业研究所。林业研究所设有4个研究室,1957年增加到11个研究室。森工所从林研所分出后研究单位由原来两个室扩建为三个室、两个组,即:木材构造及性质研究室、木材机械加工研究室、林产化学研究室、木材採运研究组、森工经济研究组。

建院初期

1958年9月10日,林业部报请国务院科学规划委员会,要求成立中国林业科学研究院。10月20日国务院科学规划委员会复函林业部:“同意正式成立林业科学研究院”。10月27日,正式成立中国林业科学研究院。11月经林业部批准,成立中国林科院第一届党委会。

1959年,林业部建设局将直属的综合调查队,按原建制移交中国林科院领导,名称改为林研所综合考察队。

1960年6月,成立了南京林业研究所;在北京成立林业经济研究所、林业机械研究所;林化研究室与接收的上海林化室合併,在南京扩建成林产化学工业研究所;森工所改建成木材工业研究所;8月,在海南岛成立热带林业试验场(1961年变为站);9月又成立了院直属新技术套用研究室。

1962年6月,中国科学院云南紫胶工作站划归中国林科院领导后,扩建成紫胶研究所。

1963年,林业机械研究所归林业部机械局管理;1965年抽调80余人去黑龙江,分为东北林机所和北京林机所。

1963年11月,接收北京九龙山林场,扩建为院九龙山实验林场。将黑龙江林业科学院的林业机械化、综合利用、森林经营三个研究所,划归中国林科院领导。原综合利用研究所有关林化部分併入南京林化研究所。有关木工部分和木材工业研究所划出的制材部分合併,于12月11日,在哈尔滨扩建为中国林科院木材工业研究分所。

1964年1月,将南京林业研究所迁往浙江富阳改建成亚热带林业试验站;在哈尔滨成立木材採伐运输研究所;3月在原情报室的基础上成立林业科学技术情报研究所。

1965年3月,林研所航空化学灭火室划归林业部森林保护司领导,并迁往黑龙江省嫩江县,但业务工作仍由院管理。

1966年3月,林研所航空化学灭火室与中国科学院林土所防火室合併,扩建成中国林科院森林防火研究所。

文革时期

1966年9月,院分党组召开扩大会议,研究抓革命、促生产和接待外地来京革命串联问题。

1967年10月,林业部军管后,派军代表进驻中国林科院。

1968年9月,中国林科院革命委员会成立。10月24日,林业部军管会同意中国林科院革委会先派出十余名同志去广西邕宁县,接收砧板农场和準备干部下放劳动的工作。此后砧板农场即成为中国林科院“五七”干校,大批干部陆续下放去干校。

1969年7月,将九龙山林场移交北京市管理。9月,院里派出第三批“五七”干校学员,院长张克侠、副院长郑万钧、张瑞林均去了“五七”干校。同年9月,中国林科院广西砧板“五七”干校革委会成立,当时学员数量已达580人。

1970年8月,中国林科院与中国农业科学院合併,成立中国农林科学院。合併后,提出了中国农林科学院体制改革方案,经批准中国林科院的机构保留120人。至此,中国林科院原机构、人员大部分下放或撤销;同年木材所、热林站、亚林站、情报、紫胶所、新技术室下放或部分下放给地方;林经所建制撤销,人员分散。

1971年,林研所下放河北省,就地解散;林化所也下放了一批人员;未下放到各省的干校学员从广西迁至辽宁省兴城与原中国农科院干校合併。

1973年,干校学员陆续回到北京。4月10日,中国农林科学院建立林业研究所筹备组(1977年,农林部下文暂定为“中国农林科学院森林工业研究所”)。

1975年6月,经农林部批准,中国农林科学院河北林业研究所筹建(即中国农林科学院林业研究所)。

1976年7月15日,原林科院林化所更名为中国农林科学院林产化学工业研究所。

1977年7月,农林部函河北省革委会:支持中国农林科学院林业研究所、木材工业研究所在保定市进行筹建,两所定为地师级,编制分别为200人和190人。

改革开放

1977年12月,中国林学会召开学术会议时,中国林学会理事长张克侠同志和全体代表写信给方毅同志并报邓小平副主席,建议农、林两院分开。中国林学会、原中国林科院的一些老同志积极组织专家呼吁,要求儘快恢复中国林科院。中国农林科学院应分成农、林两院,以加速林业科学事业的发展。

1978年3月经国务院批准恢复了中国林科院及其所属的大部分研究所。4月25日中国林科院领导机关和林业所、木工所迁回中国林科院原址办公,中国农林科学院森工所的人员分别併入相关研究所。5月4日召开了恢复中国林业科学研究院大会。

1979年,九龙山林场回中国林科院林业所管理。至年底,中国林科院已有10个研究所(林业、木材、林化、哈林机、北林机、林经、热林、亚林、紫胶、情报)和3个实验局(磴口、大青山、大岗山),院职能部门有二室(院办公室、机关党委办公室),8处(人事、保卫、外事、科研管理、财务、物资、基建、行政处)。

1979年,经批准分别建立了中国林科院内蒙古磴口实验局(1990年更名为沙漠林业实验中心)、江西大岗山实验局(1990年更名为亚热带林业实验中心)、广西大青山实验局(1990年更名为热带林业实验中心)、保定苗圃。

1980年,增设纪委和研究生部。同年哈尔滨林业机械研究所、北京林业机械研究所划归林业部机械公司领导。

1982年,经林业部党组批准改院分党组为院党委;1986年,院党委改为院分党组;1989年,院分党组改为党委;1992年,院党委又恢复院分党组。

1982年,院林业经济研究所收归林业部直接领导,改名为林业部经济研究所,同年林业经济研究所又归院领导。

1984年,成立森林调查及计算技术开发研究中心(1988年扩建并改名为资源信息研究所)。

1985年,成立院分析中心。

1988年,紫胶研究所更名为资源昆虫研究所。

1994年2月,成立森林保护研究所,3月成立森林生态环境研究所。

1998年中,国林科院决定对内将森林保护研究所与森林生态环境研究所合併成立森林生态环境与保护研究所(2005年,两所正式合併为中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所)。

1992年12月和1995年12月由林业部科技司归口管理的林业部泡桐研究开发中心和桉树研究开发中心交由中国林科院归口管理。

1995年,九龙山林场改为中国林业科学研究院华北林业实验中心;林业经济研究所归林业部领导,扩建成林业部林业经济研究中心。1月,林业部竹子研究开发中心委託中国林科院管理。5月,林业科学情报所更名为林业科技信息研究所。

2001年,哈尔滨林机所和北京林机所归中国林科院管理。

2002年,国家林业局批覆同意中国林科院与国际竹藤网路中心共同组建研究生院。

2005年,国家批准成立林业新技术研究所。

组织体系

机构概览

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院所属14个研究所,联合共建6个分院、2个研究所,分布在全国21个省市自治区;设有3个非职能部门、8个职能部门、学术委员会等机构。

所属研究所:中国林业科学研究院林业研究所、中国林业科学研究院亚热带林业研究所、中国林业科学研究院热带林业研究所、中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所、中国林业科学研究院资源信息研究所、中国林业科学研究院资源昆虫研究所、中国林业科学研究院林业科技信息研究所、中国林业科学研究院木材工业研究所、中国林业科学研究院林产化学工业研究所、国家林业局北京林业机械研究所、国家林业局哈尔滨林业机械研究所、中国林业科学研究院林业新技术研究所、中国林业科学研究院荒漠化研究所、中国林业科学研究院湿地研究所

联合共建分院:黑龙江分院、内蒙分院、新疆分院、湖南分院、海西分院、湖北分院

联合共建研究所:中国林业科学研究院华北林业研究所、中国林业科学研究院高原生态研究所

非职能部门:离退休干部服务中心、后勤服务中心(后勤管理处)、研究生部

职能部门:院办公室、科技管理处、产业发展处、国际合作处、人事教育处、计画财务处、资源管护处、党群工作部

人员编制

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院在职职工3214人,其中博士生导师143人,硕士生导师206人,科技人员2009人;中国科学院院士2人,中国工程院院士1人,全国政协委员1人,国务院参事2人,国际木材科学院院士9人,全国杰出专业技术人才3人,国家百千万人才工程人选11人,享受政府特贴192人,国家“万人计画”科技创新领军人才4人,国家“万人计画”百千万工程领军人才1人,国家“万人计画”青年拔尖人才2人,国家“千人计画”人选1人,国家林业局百千万人才工程人选25人;国家自然科学基金杰出青年3人,国家自然科学基金优秀青年3人,中国青年科技奖5人,中国林业青年科技奖45人。

中国科学院院士(专职):蒋有绪、唐守正

中国工程院院士(专职):宋湛谦、王涛(已故)、张守攻蒋剑春

国际木材科学院院士(专职):房桂乾、傅峰、吕建雄、蒋剑春、储富祥、江泽慧、贺近恪、王定选、陈绪和

国务院参事:唐守正、杨忠岐

国家百千万人才工程人选:鞠洪波、费本华、吕建雄、张建国、卢孟柱、周旭东、杨忠岐、王正、卢琦、张德强、丛日春

国家林业局百千万人才工程人选:饶小平、段爱国、吴明、曾炳山、雷相东、王兵、郭文静、贾志清、张会儒、张星耀等

国际交流

1952-1966年,以发展同苏联、东欧社会主义国家的交流作为重点,有选择地引进西方国家的技术,合作的内容主要有聘请专家、出访考察、引进设备、交换种子和资料等;60年代后,在对外林业科技交流的同时,逐步把重点转向对第三世界国家,如越南、高棉、阿尔巴尼亚、坦尚尼亚等的技术援助方面。

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林科院与世界上58个国家和57个国际组织开展了多渠道、多层次、多形式、全方位的国际合作与交流。与中国林科院合作的国际专家有11人获得了“国家友谊奖”,有2人获得了“中华人民共和国国际科技合作奖”。中国林科院先后有55人次在国际学术组织中担任职务。

科学研究

创新单元

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院拥有4个实验中心,4个研究中心,12个联合共建研究中心、基地、实验室;与东北林业大学联合建立1个国家重点实验室;2008年国家林业局批覆同意依託中国林业科学研究院从国家层面组建国家油茶科学中心,设立8个专业实验室。

所属实验中心:热带林业实验中心、亚热带林业实验中心、沙漠林业实验中心、华北林业实验中心

所属研究中心:国家林业局泡桐研究开发中心、国家林业局桉树研究开发中心、国家林业局竹子研究开发中心、国家林业局盐硷地研究中心

联合共建单位:浙江林业研究中心、青藏高原生态林业研究中心、榛子研究中心、北京湿地中心、小陇山科技合作试验基地、西峡科技兴林示範基地、汪清试验示範基地、民勤治沙综合试验站、广元油橄榄品种试验园、国家油茶科学中心北缘实验室、种群生态模拟与控制实验室、低山丘陵区生态修复重点实验室

国家油茶科学中心:种质创新与利用实验室、繁育与栽培实验室、技术装备实验室、加工利用实验室、油茶种质创新实验室、南缘地区种质创新及茶油加工实验室、生物技术实验室、北缘地区育种与栽培实验室、腾冲红花油茶科学实验站

国家重点实验室:林木遗传育种国家重点实验室

科研成就

1958-1966年,全院共开展了800项林业研究课题,平均每年100项,提出研究报告600多篇。国家科委在“科学技术成果”公报上发表的中国林科院成果有88项。

1978-1980年间,年平均开展课题研究110项,三年共鉴定成果63项。1981-1985年的第六个五年计画期间,全院面向林业生产实际,承担国家科技攻关等重点课题任务,取得研究成果178项。许多科技人员参与了《中国树木志》《中国森林》《中国农业大百科全书·林业卷》的编写。

“七五”期间,全院承担重点科研课题351项,其中主持和参加国家科技攻关专题60项,林业部重点课题63项。取得科技成果306项,获得各种奖励137项次,其中国家科技进步一等奖1项,二等奖3项。

“八五”、“九五”期间,全院平均每年承担各类纵向科研项目200项。其中承担和参加“八五”科技攻关专题46项,占林业系统30%,“九五”科技攻关专题35项,占林业系统39%。1991-2000年共鉴定科技成果545项。成果质量有大的提高,累计取得国家和省部级奖励250项次。其中,国家科技进步特等奖l项,一等奖2项,二等奖16项。

“十五”期间,全院共获得纵向国家科研计画项目890项,获準课题契约经费近4.86亿元,科研总经费比“九五”增加55%。在国家科技攻关等项目领域承担攻关计画34项专题以上课题。获準82个国家自然科学基金项目。“十五”期间,全院共有370项科研课题通过验收,190项科技成果通过鉴定,有24项成果获得国家级、省级科技成果奖励,其中:国家科技进步一等奖1项,二等奖5项。

“十一五”以来,到2008年,中国林业科学研究院共承担国家纵向科研计画项目509项,获準课题契约经费6.23亿元;承担林业科技支撑计画项目课题(专题)有61项,占林业行业总课题数的一半以上;共获準85项国家自然科学基金项目。2006-2008年3年间验收科研课题386项,87项科技成果通过鉴定,有13项成果获得国家级省级奖励,其中国家科技进步二等奖7项。

“十二五”以来,至2016年6月,新增各类纵向科研项目1600多项,总经费11.3亿元。获得国家科技进步二等奖9项,省部级一等奖4项,二等奖20项,三等奖3项,第十五届中国专利优秀奖3项;获授权专利501项;鉴定(认定)科技成果163项;授权林业植物新品种195种;制修订国家标準128项、行业标準278项,地方标準16项;出版科技专译着134部;发表科技论文4647篇。

资源条件

- 馆藏资源

中国林业科学研究院图书馆

图书馆属于林业专业图书馆,以森林培育、森林生态环境与保护、资源管理、生物学、生态学、木材加工利用、林产化工、资源昆虫、园林花卉、林业经济与科技信息等专业领域的文献为收藏重点;截至2008年9月,图书馆与中国150个单位、世界上37个国家或地区145个科研单位、林业院校建立并保持文献交换关係,共有馆藏文献40余万册,其中中外文期刊约2700种(8万余册);中外文图书216219册;中外文科技资料105489册;藏有民国时期的林业文献,中国林科院研究报告1-10号,陈嵘先生私家藏书等,有些文献已是孤本。图书馆建成了文献资料全文的数位化流水线加工系统,实现了部分林业古籍文献的数位化加工和上网发布,建成了林业学科信息门户和网路资源导航系统。引进了20多个国内外资料库,其中全文资料库17个,文摘库3个,文献形式涉及图书、期刊、标準、学位论文、会议文献、工具书以及视频,资料库资源累计信息量达400GB。

中国林业数字图书馆

依託中国林业信息网,截至2008年9月,建成了清华同方学术期刊、博硕士论文、书生电子图书、万方博硕士论文、重庆维普中文科技期刊、年鉴全文资料库和NSTL外文文献资料库6个镜像站点。购买了Blackwell农业学术期刊全文库(157种)、ScienceDirect农业与生物学学术期刊全文库(210种)、ProQuest农业与生物科学2个全文库(480种)、ProQuest博士论文全文资料库(3.5万篇)、OVID平台上的CABI、AGRIS、AGRICOLA三大农林资料库网路版的使用权。中国林业信息网网上拥有各类数位化的中文林业科技文献全文2500多万篇,外文文摘资料库2000多万条,网路版学术期刊800多种。

国家林木种质资源平台

国家林木种质资源(含竹藤花卉)平台(简称国家林木种质资源平台)是包含林木、竹藤、花卉等多年生植物的种质资源标準化整理、整合与共享服务体系。据2016年10月国家林木种质资源平台官网显示,资源平台共录入71816种种质资源。

林业科学数据中心

据2016年10月林业科学数据中心官网显示,林业科学数据中心拥有的资料库有:国家级森林资源资料库、省级森林资源资料库、重点市(地区)级森林资源资料库、县(林业局、林场)级森林资源资料库、森林调查资料库、林相图资料库、森林分类经营区划(规划)资料库、林业数学模型与数表数据、陕西省安康地区特产统计数据等。

- 学术期刊、着作

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院拥有18种学术期刊、29项学术着作。

中国林业产业 | 世界竹藤通讯 | 中国绿色画报 |

国际木业 | 林业科技通讯 | 桉树科技 |

竹子研究彙刊 | 木材加工机械 | 林业劳动安全 |

中国人造板 | 湿地科学与管理 | 林业机械与木工设备 |

生物质化学工程 | 世界林业研究 | 中国城市林业 |

木材工业 | 林产化学与工业 | 林业科学研究 |

重庆五里坡自然保护区生物多样性 | 长江三峡库区森林景观格局与景观恢复研究 |

西部季风常绿阔叶林恢复生态学-生态学研究 | 油茶资源与科学利用研究 |

杨树基因工程育种 | 海南岛热带天然林主要功能群保护与恢复的生态学基础 |

全国木材战略储备生产基地营造林模式及典型案例 | 国家重点林业生态工程监测与管理系统 |

中国森林供给问题研究 | 中国黑龙江野生花卉 |

图说油茶高效生态栽培 | 中国林业植物授权新品种(2014) |

寄生林木食叶害虫的小蜂 | 红豆杉药用林高效栽培实用技术 |

中国观赏蝴蝶 | 立木生物量建模方法 |

拉丁美洲热带木材 | 林业生物安全总论 |

大敦煌生态保护与区域发展战略研究 | 杉木丰产栽培实用技术 |

湿地松丰产栽培实用技术 | 油桐丰产栽培实用技术 |

三江源自然保护区森林植物多样性及其保护研究 | 森林与湿地资源综合监测指标和技术体系 |

结构化森林经营 | 森林资源监测技术 |

石斛兰:资源·生产·套用 | 非洲热带木材 |

卡特兰 | 资料来源: |

学术交流

20世纪80年代开始中国林科院派出专业考察团(组)进修和实习人员、访问学者、参加国际会议的科研人员平均每年20-40人,80年代末,平均每年80人左右,90年代开始平均每年达150人左右,2000年开始平均每年达250-280人。从1981-2008年先后开展了309个国际合作项目,引进了5236.1296万美元和50亿日元的外资和大量的仪器设备,还培训了大量的科研和管理人员。

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林科院先后与义大利、俄罗斯、加拿大和欧盟委员会有关研发机构或大学以及国际林业研究中心和联合国荒漠化公约秘书处等国际组织签署了62个科技合作协定,先后授予54名国际知名学者名誉教授、名誉博士和客座研究员称号;近10年来,每年直接参与国际科技合作与交流的人数达500人(次),中国林科院亦向50多个国家和地区以及有关国际组织派出专业考察团(组)进修和实习人员、访问学者、参加国际会议达4229人次,还培训科研和管理人员上千人次,组织国际会议、研讨和培训班105次。

人才培养

院士专家

张守攻,男,1957年7月出生,2017年当选中国工程院院士

创新团队

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院共有国际合作创新团队21个。

2014年,创新团队共发表SCI论文68篇、EI论文9篇、ISTP论文2篇;获专利21项、行业标準1项;培养博士研究生17名,硕士研究生20名。

| 国际合作创新团队名称 | 主要负责人 | 获批年份 |

|---|---|---|

昆虫分子生态与进化 | 陈晓鸣、Kirst King-Jones | 2014 |

桉树商品林健康 | 陈帅飞、Jolanda Roux | 2010 |

松脂化学利用 | 商士斌、宋杰 | 2010 |

花卉分子设计与育种 | 李纪元、刘重持 | 2010 |

林业生态工程 | 唐木奎、王高峰 | 2010 |

桉树育种 | 谢耀坚、吴夏明 | 2009 |

生物质热化学转化 | 蒋剑春、杨卫红 | 2009 |

生物质基高分子複合材料学 | 储富祥、唐传兵 | 2009 |

森林重大真菌病原物的分子生态 | 张新耀、Cony Decock | 2009 |

热带林木种质资源与遗传多样性 | 仲崇禄、Didier Bogusz、Khongsak Pinyopusarerk | 2009 |

热带森林生态系统动态监测 | 李意德、何芳良 | 2009 |

森林培育理论与技术 | 姜景民、吴夏明 | 2009 |

分子遗传学、基因克隆与构建 | 齐力旺、李新民 | 2009 |

全球变化与荒漠生态系统 | 卢琦、林光辉 | 2008 |

环境友善清洁製浆技术 | 房桂乾、许超 | 2008 |

木质複合材料製备加工的增值技术 | 傅峰、王喜平 | 2008 |

木材品质特性及其生物形成基础 | 吕建雄、戴春平 | 2008 |

森林三维结构参数遥感 | 李增元、孙国清 | 2008 |

森林生态系统对全球变化的回响和适应 | 刘世荣、王景欣 | 2008 |

森林生态系统与气候变化 | 周本智、顾连宏 | 2008 |

树木性状的分子基础及分子育种 | 卢孟柱、卫海荣 | 2008 |

培养模式

- 研究生教育

截至2016年6月,中国林业科学研究院拥有学位授予权的学科专业,分布在农学、理学、工学、管理学等4个学科门类,共有博士学位授权的一级学科3个,二级学科博士点20个;硕士学位授权的一级学科7个,二级学科硕士点34个;另有硕士专业学位授权点2个;博士后流动站3个。1个北京市重点学科,4个国家林业局一级重点学科,14个国家林业局二级重点学科。

博士后流动站:生态学、林业工程、林学

一级学科博士点:生态学、林业工程、林学

二级学科博士点:森林生态学 (自主设定)、荒漠生态学 (自主设定)、湿地生态学 (自主设定)、昆虫生态学 (自主设定)、动物生态学 (自主设定)、生态工程与技术 (自主设定)、森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程、生物质能源与材料 (自主设定)、木基複合材料科学与工程 (自主设定)、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、经济林学 (自主设定)、城市林业 (自主设定)

一级学科硕士点:生态学、林业工程、林学、地理学、材料科学与工程、风景园林学、农林经济管理

二级学科硕士点:森林生态学 (自主设定)、荒漠生态学 (自主设定)、湿地生态学 (自主设定)、昆虫生态学 (自主设定)、动物生态学 (自主设定)、生态工程与技术 (自主设定)、森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程、生物质能源与材料 (自主设定)、木基複合材料科学与工程 (自主设定)、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、经济林学 (自主设定)、城市林业 (自主设定)、自然地理学、地图学与地理信息系统、植物学、生物化学与分子生物学、材料加工工程、套用化学、製浆造纸工程、环境科学、园林与景观设计(自主设定)、风景园林植物套用(自主设定)、地景与生态规划(自主设定)、土壤学、林业经济管理、农村与区域发展(自主设定)

硕士专业学位点:农业推广、风景园林45

国家林业局一级重点学科:生态学、林业工程、林学、环境科学与工程

国家林业局二级重点学科:植物学、生态学、城市规划与设计、森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程、环境科学、林木遗传育种学、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、水土保持与荒漠化防治、林业经济管理

北京市重点学科:森林培育

科学普及

- 科普活动

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,2010年以来,中国林业科学研究院开展了一系列中国林科院对外开放、进校园、进社区、进军营及林业科技服务和科普惠民等林业科普活动,研发了一批具有林业特色的科普着作、视频、展示等科普作品,组建了一支知识渊博、热心公益的科普讲座专家、谘询专家以及科普志愿者组成的科普工作团队。

- 获得荣誉

据2016年10月中国林业科学研究院官网显示,中国林业科学研究院连续多年被授予北京市科普教育基地,先后荣获北京科技周活动优秀组织奖、第四届梁希科普活动奖、海淀区科普工作先进集体、优秀科普社区等多项荣誉。

创新文化

形象标识

- 院徽

院徽以绿色为主色调,显示林业科学研究的特色。 院徽

院徽

院徽

院徽中间部分是一颗树,树的主干是由中国林业科学研究院的英文“CAF”组成的图案,也形似“人”字的形状,寓意了院训和林科精神中的“科学树木、厚德树人”。树图案的右上方颜色为黄绿色,寓意了在阳光下茁壮成长。

文化精神

- 院训

科学树木、厚德树人

- 林科精神

脚踏实地,勇攀高峰;科学树木,厚德树人

十六个字,是几代林科人不懈奋斗的真实写照,是中国林科院全体职工共同的精神追求和价值取向,集中反映了中国林科院作为林业科研国家队的目标追求和责任担当,既包含着以爱国主义为核心的民族精神,也包含着以改革创新为核心的时代精神。

“林科精神”主要集中在四个方面:一是扎根林区、沙区,深入林业生产第一线的艰苦奋斗精神;二是几十年如一日,孜孜不倦、持之以恆、潜心钻研的无私奉献精神;三是坚韧不拔、不达目标不罢休的攻坚克难精神;四是敢为人先、敢于超越,勇攀科学高峰的创新精神。前两点正是林业科研的特点——艰苦性和长期性的客观要求,用一个词来表现就是“脚踏实地”。后两点的知难而上、开拓创新精神也是科研工作永恆的主题,可以概括为“勇攀高峰”。

从目标追求和责任担当看,中国林科院的第一要务是用一流的科研成果为林业发展提供科技支撑,其次就是为国家培养和造就德才兼备的科技人才。《管子·上篇·权修》曰:“十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。”树木须用科学,树人以德为先。

理想信念是人生的坐标,是精神的动力,既沉澱了长期形成的科研风气,又彰显着鲜明的时代气息。“脚踏实地,勇攀高峰;科学树木,厚德树人”,前者体现了林科人的人文精神和科学精神,后者彰显了林科人的奋斗目标和光荣职责。脚踏实地是“立地”、勇攀高峰是“顶天”,科学树木是“育树”、厚德树人是“育人”。

脚踏实地,是林业科研的客观要求。它包含着两个方面的含义:一是艰苦奋斗、扎实深入的工作作风。林业科技工作者要深入林业生产第一线,了解基层科技需求,以此为导向确立科研主攻方向;要扎根林区、沙区开展调查研究和科学实验,抵制“闭门造车”式的研究和“空中楼阁”式的成果;要理论联繫实际,积极开展科技推广套用,将文章写在大地上。二是坚持不懈、潜心求索的奉献精神。林业科研周期长,培育一个新品种、验证一项新技术往往需要几年乃至几十年的时间。林业科研要出成果,就要有坚持不懈、持之以恆的精神,要摈弃急于求成的功利思想,耐得住寂寞、经得起考验,潜心研究、严谨求证。

勇攀高峰,体现了林业科技工作者的永恆追求。中国林业科技只有实现由跟蹤向赶超的跨越,才能儘快缩短与已开发国家的差距。“勇攀高峰”的林科精神也有两层含义:一是要抱定“咬定青山不放鬆”、“不达目标不罢休”的信心和决心,知难而上,不离不弃,坚韧求索;二是要发扬敢为人先、敢于超越、锐意创新的精神,瞄準世界林业科技发展前沿,创一流科研院所,出一流科研成果。

科学树木,就是要用科技创新成果支撑引领林业发展,这是广大林业科技工作者共同追求的目标,也是作为林业科研国家队的职责。林科人要以梁希先生提出的“无山不绿,有水皆清,四时花香,万壑鸟鸣,替河山装成锦绣,把国土绘成丹青”为目标,立足岗位,建功立业,矢志献身林业科研事业,以科技创新成果为林业发展提供支撑,为建设生态文明、实现中国梦作出贡献。

厚德树人,就是要坚持用党的创新理论武装广大职工和科技人员的头脑,培养和造就崇尚科学、热爱林业、甘于奉献的科技人才队伍。树木须固根,树人须固本。人才是立院之基、兴林之本,育人要以德为先。中国林科院要发挥科研项目优势、学科优势、专家优势和院所文化优势,坚持和践行社会主义核心价值观,打造世界一流科研团队,为国家培养更多德才兼备的林业科技人才,为实施科技兴林、人才强林战略提供保障。

领导集体

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

院长 | 刘世荣 |

院分党组书记 | 叶智 |

院分党组纪律检查组组长 | 李岩泉 |

副院长 | 陈幸良 |

储富祥 | |

刘世荣 | |

孟平 | |

黄坚52 |

历任领导

| 历任院长姓名 | 任期 |

|---|---|

张克侠 | 1958年10月-1968年 |

郑万钧 | 1978年-1981年 |

黄枢 | 1982年-1985年 |

刘于鹤 | 1986年-1992年 |

陈统爱 | 1992年10月-1996年2月 |

江泽慧 | 1996年2月-2006年12月 |

张守攻 | 2007年- |