中国地质大学(北京)地球科学与资源学院是中国地质大学(北京)主要院系之一,共有教职员工117人,人才荟萃,拥有多位国内外着名的专家学者。

基本介绍

- 中文名:中国地质大学(北京)地球科学与资源学院

- 创办时间:1952

- 所属地区:中国北京

- 博士后流动站:地质学、地质资源与地质工程

- 专职院士:王成善教授

于崇文教授

翟裕生教授

莫宣学教授

张本仁教授

殷鸿福教授

金振民教授 - 学校地址:北京市海淀区学院路29号

- 所属联盟:北京高科大学联盟

- 邮政编码:100083

简介

中国地质大学(北京)是教育部直属的以地质、资源、环境、地学工程技术以及国土资源调查、合理利用与保护为主要特色,理工文经管法相结合的多学科全国重点大学,是全国最早正式建有研究生院的33所高校之一,是首批进入国家“211工程”建设的大学。它的前身是创建于1952年的北京地质学院,由当时的北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合併组成。

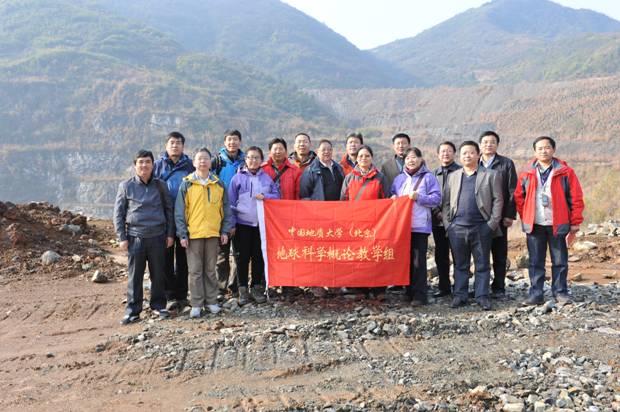

地球科学与资源学院成立于1952年北京地质学院建校之初,是中国地质大学中历史最为悠久、师资力量最为雄厚的学院之一,它始于原北京地质学院矿产地质与普查勘探系(大系)。1991年由一系、二系、三系、中心实验室、地质学史研究室合併组成地质矿产系,1999年改称现名。在60年的风雨历程中,学院形成了重视教学、崇尚科学、求真务实、追求卓越的良好风尚。学院拥有一批德高望重的地学大师,赵鹏大院士、于崇文院士、翟裕生院士、张本仁院士、金振民院士、莫宣学院士、高山院士。60年来,我院培养了大批的高级人才,包括中国科学院院士和中国工程院院士20余名,许多优秀毕业生成为科技骨干、教育专家和管理专家,有的还担任党和国家政府部门的领导人。

学科设定

为适应社会主义市场经济条件下教育体制和科技体制改革的需要,学院初步建成了以地质、资源为主要特色,以理为主,理工结合的学科专业体系。学院目前有学科10个,包括古生物学与地层学(含古人类学),构造地质学,地球化学,矿物学、岩石学、矿床学,第四纪地质学,矿产普查与勘探,地球探测与信息技术,地图製图学与地理信息工程,地图学与地理信息系统,科学技术史。其中矿物学岩石学与矿床学,古生物学与地层学,矿产普查与勘探,地球化学4个学科为国家重点学科,构造地质学,第四纪地质学,地图製图学与地理信息工程3个学科为省部级重点学科。本科招生有4个专业:地质学、地球化学、资源勘察工程(固体矿产)、地球信息科学与技术专业。学院在16个学科约150个研究方向招收博士和硕士研究生。此外学院还接收地质学、地质资源与地质工程博士后研究人员。

人才培养

学院现有本科生781人,硕士研究生399人,博士研究生327人,另外工程硕士512人。根据中国地质大学·北京“211工程”建设总体规划,统筹考虑学科建设、高层次人才培养、重点实验室的配套建设,学院在战略上重点发展地球物质科学、地球动力学及全球事件和矿产普查与勘探3个学科群。

科研平台

学院下属地层古生物、构造地质、地球化学、矿物与岩石、矿床与勘探、地学信息技术、第四纪地质7个教研室,基础地质、地球化学、岩石与矿物、地质信息技术(地理信息、遥感)4个教学实验室和生物地质与沉积学实验室、构造过程定量化研究实验室、第四纪生态环境实验室、资源勘查工程专业实验室和地球化学实验室和矿物实验室6个专业实验室。此外,还有结合“211工程”和国家重点实验室建设的国土资源部岩石圈构造与动力学开放实验室,教育部岩石圈构造、深部过程及探测技术重点实验室,北京市国土资源与信息技术重点实验室,国土资源与高新技术套用研究中心。

在学校领导之下,通过学科专业调整和资源最佳化,地球科学与资源学院全体师生正以新的姿态,为迎接21世纪知识经济时代的到来而努力拚搏。

师资队伍

高质量的人才源自于雄厚的师资,中国地质大学(北京)在成长建设中汇集了一大批学贯中西、蜚声海内外的知名学者,拥有不少国内外着名专家,如王鸿祯教授、杨遵仪教授、杨起教授、赵鹏大教授、殷鸿福教授、于崇文教授、翟裕生教授、张本仁教授等8位中国科学院院士(其中有4位获得何梁何利科学奖)、3位外籍科学院院士在内的雄厚的师资的队伍和优秀人才。

中国地质大学(北京)现有教职工1242人,其中专任教师705人,其中高级职称教师357名,博士生导师135名,中国科学院院士8名,俄罗斯外籍院士4名,国家杰出青年基金获得者3名,入选国家百千万人才工程第一、第二层次2名,入选中科院百人计画2名,教育部跨世纪人才计画7名。近年来,我校专任教师中3人获霍英东基金会“青年教师奖”,4人获“何梁何利科技进步奖”,12人获“中国地质学会青年地质科技奖”(其中金锤奖3人,银锤奖9人),1人获“黄汲清青年地质科学技术奖”,2人获“侯德封奖”,有中组部直接掌握的高级自然科学专家10人,入选教育部高等学校骨干教师资助计画6人,全国高等学校优秀骨干教师1人;有北京市青年学科带头人5人,北京市优秀教师11人,北京市优秀青年教师6人,北京市青年骨干教师32人,“北京市高等教育教学名师奖”获得者1人。此外,学校先后聘请60多位国内外着名学者作为兼职教授 。40多名教师获曾宪梓高级教师奖、霍英东青年教师教学奖和科研奖。建校50年来共培养各类毕业生4万余名,其中研究生近4000余名。我校有20位毕业生以其科学上的卓越成就和巨大贡献而获得科技界最高荣誉 ,22人成为中国科学院院士和中国工程院院士,涌现出了200余名省部级劳动模範,其中获得国家级荣誉称号的11人。许多的优秀毕业生成为科技骨干、教育专家或管理专家,有的还担任着党和国家的重要领导职务。地大人在辽阔的祖国大地上书写着他们的业绩,他们的足迹遍及五大洲、祖国的天涯海角、边疆大漠,留在了南北极、珠穆朗玛峰,艰苦与欢乐伴随着他们,奉献与光荣激励着他们。