中国地质博物馆是中国成立最早的国家级地质学博物馆,成立于1916年。

中国地质博物馆收藏地质标本20余万件,涵盖地学各个领域。其中有巨型山东龙、中华龙鸟等恐龙系列化石,北京人、元谋人、山顶洞人等古人类化石,以及大量集科学价值与观赏价值于一身的鱼类、鸟类、昆虫等珍贵史前生物化石;有世界最大的“水晶王”、巨型萤石方解石晶簇标本、精美的蓝铜矿、辰砂、雄黄、雌黄、白钨矿、辉锑矿等中国特色矿物标本,以及种类繁多的宝石、玉石等一批国宝级珍品。

第一批全国中小学生研学实践教育基地。

基本介绍

- 中文名称:中国地质博物馆

- 类别:地质学博物馆

- 竣工时间:1916年7月14日

- 馆藏精品:数以万计的矿物、岩石、宝石、化石精品

- 性质:国家级地质学博物馆

- 地址:北京市西城区西四羊肉胡同15号

- 所属国家:中国

- 所属城市:北京市

- 门票价格:成人30元,学生15元

- 开放时间:9:00-16:30,周一闭馆。

历史沿革

建立背景

民国三年(1913年),中华民国政府实业部矿务司地质科改称地质调查所时就有地质矿产陈列馆的设定,但有名无实。 中国地质博物馆

中国地质博物馆

中国地质博物馆

中国地质博物馆民国五年一月四日(1916年),袁世凯準奏设立“地质调查局”,局长张轶欧,会办(副局长)丁文江、安特生,内设四股一馆:地质股、矿产股、地形股、编译股和地质矿产博物馆。

民国五年七月十四日(1916年),中华民国政府地质研究所在北京丰盛胡同3号举行毕业典礼,同时举办“学生成绩展览会”,展出师生三年来悉心採集的岩矿标本899件,还有详细图说及野外调查照片。因此,把民国五年七月十四日定为建馆日。民国五年七月十四日是公认的建馆日,因为此刻的博物馆有馆长、有机构、有典型事件,陈列和收藏从此被确定下来。

民国五年12月10日(1916年),农商部总长周自齐签署《农商部饬》119号,任命地质调查局会办、技正丁文江为地质矿产博物馆馆长。

民国流离

民国九年(1920年),丁文江、章鸿钊、翁文灏商请农商部为筹建地质图书馆发起募捐,黎元洪大总统捐款1000元,各界捐款总计39000元。

民国十年(1921年),在北京兵马司胡同9号建成地质图书馆,用其余额8000元为陈列馆添建两间展室,增加陈列面积400平米。

民国十一年(1922年)7月17 日,新建成的图书馆和陈列馆举行开幕式,黎元洪大总统莅临讲话并参观了地质陈列馆。

民国十六年(1927年),民国政府在南京建都,北京改称北平。北平逐渐失去政治、经济、文化的中心地位;加之日寇入侵,华北危急。

民国二十四年(1935年),地质调查所迁往南京。地质陈列馆一万余件藏品随迁南京,在南京珠江路942号(现700号)新建的陈列馆中布置了12个陈列室,于民国二十六年(1937年)初建成开放。

民国二十六年十一月(1937年),日军占领上海,逼近南京。地质调查所同其它机构一样,仓促撤退,限期三五天内搬完。陈列馆精选标本313箱,由高振西经水路押运至武汉,十一月下旬又运到长沙,进行简单修整。次年7月,武汉告急,地质调查所只得从长沙再迁至重庆。陈列标本随同其他物品一起挤入四川地质调查所内。不久,地质调查所在重庆北碚盖好房子,陈列标本才搬到北碚所内安置。

民国三十二年十二月二十五日(1943年),中央地质调查所与中央研究院动植物所、气象所及工业试验所、农业试验所、西部科学院等共同发起筹建的自然科学博物馆正式开馆。其中,地质馆由中央地质调查所设计、提供标本,分矿物岩石、地层古生物、脊椎动物化石及土壤四部分。

民国三十五年(1946年)夏,中央地质调查所迁回南京珠江路旧址,任命侯德封为南京地质陈列馆馆长,主持陈列的恢复和重建。参与整理的有程裕淇、杨钟键、刘东生、王存义、蔡震中等人。

民国三十七年是十月(1948年)正式开放(只恢复了抗战前的80%)。

故馆风云

民国三十四年(1935年),地质调查所迁往南京,留下部分人员、标本和设备在北平丰盛胡同和兵马司胡同原址,归属新组建的地质调查所北平分所,所长谢家荣。“从此至北平和平解放,丰盛3号陈列馆再未设主任(馆长)一职”,其事务均由历任分所所长直接管理,姑且称之为“故馆”。

民国三十五年(1936年)夏开始,经贾兰坡、李悦言等多次整理充实。民国三十六年二月(1937年)下旬,中国地质学会第13次年会在北平召开,陈列馆建成14个陈列室(新生代、古生代及中生代、金属矿产、非金属矿产、西山地质、普通地质、周口店猿人洞、变质岩、火山岩、水成岩、地层、地质构造、矿物和土壤),以不少于南京馆的展品量向社会开放。其中最引人注目的要数“北京人”头盖骨模型和仰韶陶器。

民国三十六年(1937年)夏, “七七事变”前夕,杨钟键接任北平分所所长,不久北平沦陷,杨亦于当年十一月南下到大后方长沙、昆明。民国三十六年(1937年),为应对动荡局势,北平地质矿产陈列馆将前后门对调,即正门由丰盛胡同3号改在兵马司胡同甲58号(现6号),与北平分所正门兵马司胡同9号(现15号)近在咫尺。

重获新生

中国地质博物馆

中国地质博物馆1950年,中央人民政府设立中国地质工作计画指导委员会,在南京设立由高振西负责的全国地质陈列馆工作领导机构,辖南京地质陈列馆和北京地质陈列馆。

1952年,中华人民共和国地质部成立。1953年1月,全国地质陈列馆领导机构迁北京,高振西任馆长。因建部需要,北京馆被拆除,标本被临时存放在故宫文华殿和六铺炕等处。

1955年,南京地质陈列馆下放江苏省地质局,全国地质陈列馆与北京地质陈列馆(故馆)融为一体。

1956年,地质部决定在北京西四新建一万平方米的全国地质陈列馆大楼。

1958年9月新馆大楼落成,并更名为“地质部地质博物馆”。

1959年9月完成一至四层26个陈列室总计4500平方米、17039件标本的陈列布展工作,10月正式向社会开放。成为中国地质博物馆事业发展史上重要的里程碑。

曲折发展

1960年,地质部地质博物馆划归地质科学研究院(后更名为中国地质科学院)领导,副院长冯志爽兼任馆长。 中国地质博物馆全景

中国地质博物馆全景

中国地质博物馆全景

中国地质博物馆全景此后,经历“文革”闭馆停滞、地震破坏,也经历了不断调整、不断创新,直至2000年底馆大楼修缮改造立项得到上级批准,中国地质博物馆在曲折中发展四十年。这期间馆的主要领导人有王子麟、和吉甫、刘涌泉、黄正之、邢裕盛、季强。

2016年7月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致信祝贺中国地质博物馆建馆100周年,并向全国广大地质工作者致以诚挚的问候。

展厅概况

综述

中国地质博物馆主馆共有大楼6层,总高约36米,东西长40米,南北长70米,建筑面积近11000平方米,建筑风格稳重大方。

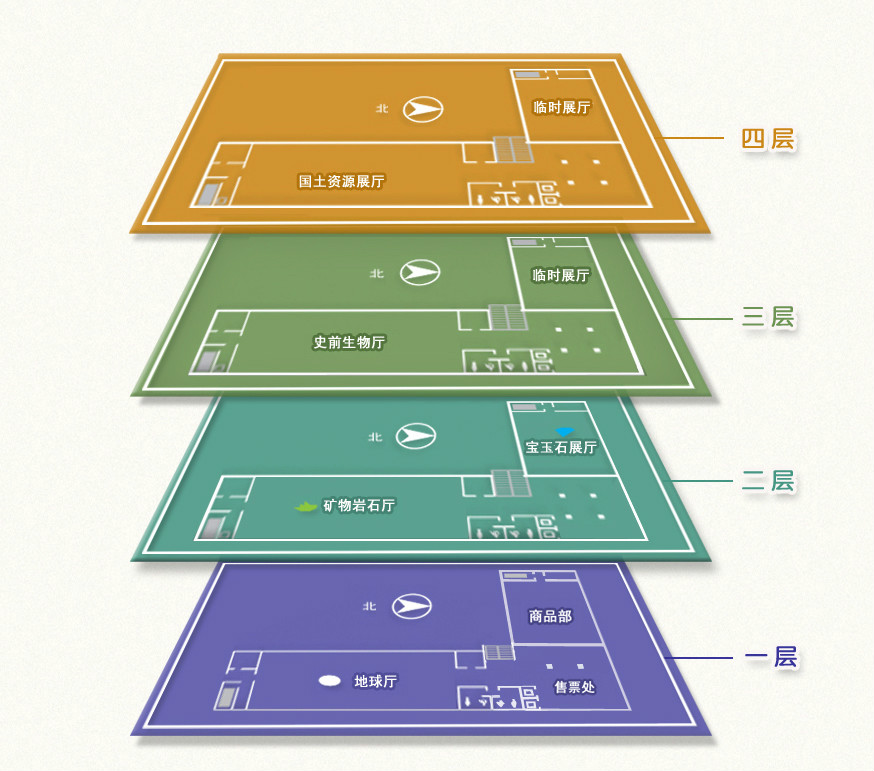

展区布局图

中国地质博物馆展厅包括地球厅、矿物岩石厅、宝石玉厅、史前生物厅等六个部分,面积共2500平方米,另有临时展览面积1500平方米。

地球展厅

地球厅以动力为主线,介绍了在内外动力的作用下,地球上发生的重要地质作用。东展线介绍内动力地质作用,以板块运动、褶皱断裂、火山、地震等地质作用为重点,西展线以外动力地质作用为主,主要介绍了水和风的地质作用。

相对来说,内动力地质作用更加巨观壮丽,它们主要是使地壳上升、增厚,形成许多巨大雄传的高山峻岭,而外动力地质作用则比较和缓,好像一把刻刀,雕刻出各种壮美的山川地貌。

宝石展厅

宝石厅展示宝石、玉石、有机宝石、贵金属等材料及其成品,并融入宝石鉴定、宝石鉴赏、宝石琢型、宝石评价、宝石成因、宝石微观世界、宝石分布、宝石开採、宝石加工、首饰镶嵌、人工改善宝石与人工宝石及其製造方法以及宝石文化等知识点和兴趣点。

宝石厅以单晶宝石和玉石为主,并以天然宝石与人工宝石对比展示,以便鉴别市场上常见的相似的宝石。

中心部位:以一件十分大气、通灵、高档的展具作为展心,所展示的展品随每期主题的变换进行不定期的调换。

矿物岩石展厅

矿物岩石厅採用雅俗共存、动静结合、虚实呼应、寓教于乐的设计方式,使观众通过参与、欣赏展厅的展品,可了解自然界中矿物岩石的成因,原始产出情况、自然界种类繁多千资百态的矿物岩石、代表性矿物岩石的感官特徵及可供人们使用的特性。

观众在欣赏各种精美奇特的矿物岩石展品时,通过互动式展览和虚拟展出部分,可参与对一些矿物岩石展品的探索性操作,获得相关知识。

史前生物展厅

史前生物厅,以生物进化过程中发生的重大事件为线索,向观众介绍生物的发展厅程和各地质时期常见的化石,展示地球上生物的发生、进化和灭亡的过程。

从空间布局上,整个展厅可以分为两大部分。

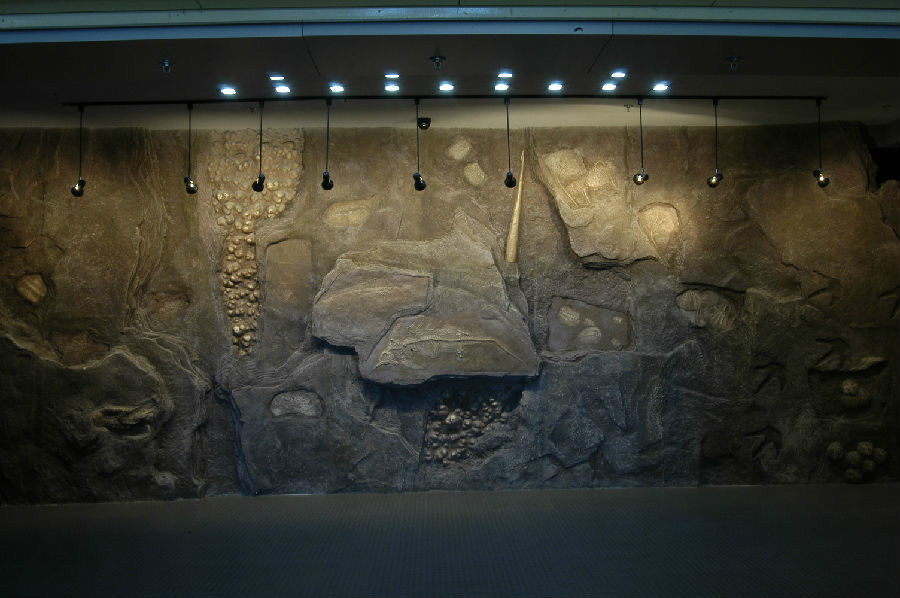

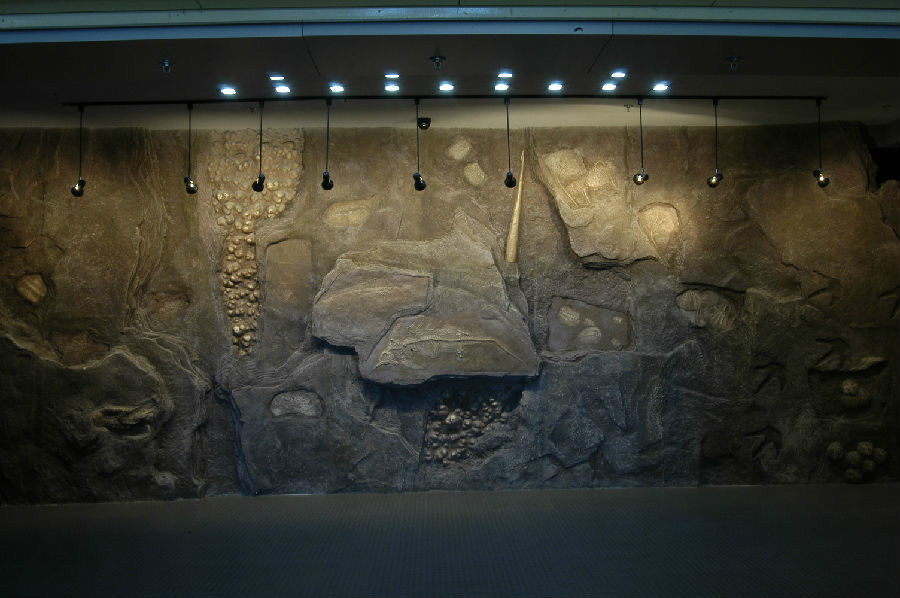

第一部分是小序厅,包括了一面艺术化的化石精品墙、一个可以互动操作的多媒体展具——简明生物分类查询系统,及一些有关化石的基本常识介绍。

从空间布局上,整个展厅可以分为两大部分。

第一部分是小序厅,包括了一面艺术化的化石精品墙、一个可以互动操作的多媒体展具——简明生物分类查询系统,及一些有关化石的基本常识介绍。

第二部分是该展厅的主要陈列内容,共分为八个单元。

第一单元——最早期的生命;

第二单元——生物大爆发;

第三单元——海生无脊椎动物时代;

第四单元——脊椎动物的出现;

第五单元——生物登入;

第六单元——生物大绝灭;

第七单元——恐龙与鸟类;

第八单元——哺乳动物与人类;

此外,在该展厅的南过道,还陈列了鱼龙、中国安琪龙、翼龙化石的模型各一件,以及一件观众可以触摸的长达5米的大型鱼龙化石、一个演示化石是如何形成的多媒体展具。

第三单元——海生无脊椎动物时代;

第四单元——脊椎动物的出现;

第五单元——生物登入;

第六单元——生物大绝灭;

第七单元——恐龙与鸟类;

第八单元——哺乳动物与人类;

此外,在该展厅的南过道,还陈列了鱼龙、中国安琪龙、翼龙化石的模型各一件,以及一件观众可以触摸的长达5米的大型鱼龙化石、一个演示化石是如何形成的多媒体展具。

关怀与鼓舞厅

关怀与鼓舞厅,展示了历代党和国家领导人对中国地质事业的关怀与鼓舞。

虚拟展厅

虚拟展厅有:中国古生物化石珍品展、印度洋地震海啸展、国土资源成果宣传与知识普及展

馆藏珍品

截止至2013年,馆内藏有各类地质标本12万余件,其中包括古生物1.3万件、地层2.1万件、矿物1万件、岩石6000多件、宝石1000多件、矿床3.3万件、地质现象1000多件,还有多件晶洞和其他标本等。其中巨型山东龙、水晶王和在辽宁西部发掘的原始鸟类化石等极为珍稀。

矿物

|  |  |

独居石 | 辰砂与水晶共生 | 钠锂大隅石(苏纪石) |

|  |  |

羟砷锌石 | 萤石与方解石晶簇 | 天河石 |

|  |  |

六方柱状磷灰石 | 水晶 | 紫晶晶簇 |

|  |  |

羟砷锌石 | 花朵状石膏 | 十字石穿插双晶 |

|  |  |

钒铅矿 | 球状磷氯铅矿 | 球状羟砷锌石 |

宝玉石

|  |  |

围岩中的红宝石晶体 | 与方解石等共生的祖母绿 | 海蓝宝石 |

|  |  |

翡翠摆件 | 玛瑙切片 | 蓝玛瑙球 |

|  |  |

青金石屏风 | 金刚石 | 坦桑石 |

|  |  |

金绿猫眼 | 紫晶 | 田黄 |

|  |  |

星光蓝宝石 | 粉红色碧玺 | 托帕石 |

古生物

|  |  |

圣贤孔子鸟 | 中华龙鸟 | 周口北京人遗址的灰烬 |

|  |  |

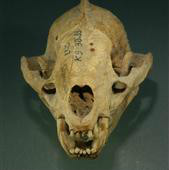

中国鬣狗 | 中华弓鳍鱼 | 元谋人(牙) |

|  |  |

原犀 | 沼泽野箭蜓 | 真獾 |

|  |  |

震旦角石 | 楔羊齿 | 新疆隐孔贝 |

|  |  |

玄武蛙 | 燕细姬蜂 | 印痕薄扁甲 |

科研成果

科研

截止到2013年,中国地质博物馆出版了《巨型山东龙》、《宝石通论》、《中国金伯利岩》等专着和《中国矿物》、《中国名泉》等图册,科研人员在《地质学报》、《Nature》、《Science》等刊物发表学术论文200余篇,《辽西侏罗—白垩系过渡层生物群及地层年代研究》、《辽宁西部原始鸟类及伴生化石研究》等项目成果受到古生物界的广泛关注。 南展线

南展线

南展线

南展线科普

中国地质博物馆在开展藏品科学研究的同时,长期从事地层古生物学、矿物岩石学、宝石学和博物馆学的研究并取得累累硕果,特别是在早期脊椎动物学、昆虫学以及辽西热河生物群等研究领域所取得成果;以系统精美的宝石陈列,独到的宝石研究成果,持续的社会推广活动,带动和引导了当代中国宝石科学研究、知识普及和市场消费。

中国地质博物馆常年开放独具特色的陈列展览。按照地球圈层结构布局的基本陈列,不仅展示了数以万计的矿物、岩石、宝石、化石精品,陈列内容更加关注人类的生存环境和生存质量;而且大量採用数位化、仿生、虚拟现实等技术,让观众通过亲眼目睹、亲手操作和亲身体验去认识地学空间。

主要荣誉

中国地质博物馆先后被评为“北京市优秀爱国主义教育基地”、“北京市科普教育基地”、“全国科普教育基地”、“全国青年科技创新示範基地”、“全国青少年科技教育基地”和“全国青少年教育基地”。

分馆概况

黄果树奇石馆:位于黄果树风景名胜区,于2010年6月15日开馆,2012年成为“中国地质博物馆黄果树馆”。截至2013年,馆藏标本1500余件。化石类藏品中有蜚声海内外的三叠纪时期的鱼龙、幻龙、贵州龙、海百合、真颌鱼、龙鱼等;岩石类有代表贵州喀斯特地貌的硅质岩、钙质岩、沉积岩、交织岩等;矿石类有极具科学价值与观赏价值的辰砂、雄黄、雌黄、水晶、萤石、方解石、孔雀石、绿松石、蓝铜矿、褐铁矿、辉锑矿等。

本溪地质博物馆:座落在本溪国家地质公园本溪水洞景区内,占地面积为13000平方米,建筑面积3080平方米。馆内陈列了本溪国家地质公园的地质遗蹟,史前地质遗蹟,国家级珍贵标本30余件,珍稀标本3300余件,其中金刚山义县翼龙、本溪甲龙、马氏燕鸟吃鱼等系世界唯一的化石标本;中华龙鸟、尾羽鸟也是世界仅有的几块当中最精美的标本:幻龙、鱼龙和海百合、群龟、九龙壁等化石标本乃是化石中的珍稀精品。热河生物群的古生物化石几乎涵盖了脊椎动物的所有门类,尤其是早期鸟类化石,带羽毛的恐龙、奇特的水生蜥、完整的中生代哺乳动物化石以及最早的被子植物“辽宁古果”等珍稀国宝级的化石,是本溪地质博物馆的镇馆之宝。

宜州化石馆:创建于1994年,是辽宁省第一座古生物化石博物馆,1996年被接收为中国地质博物馆辽西分馆。宜州化石馆相继被评为“全国石文化事业先进单位”、“中国古生物学会科普基地”、“辽宁省科普基地”、“锦州市科普基地”、“辽宁工程技术大学实习基地”等等,并在2003年被国家旅游局评为“全国AA级旅游景点”。

中华恐龙馆(中国地质博物馆常州分馆):位于常州新北区汉江路1号的中华恐龙园内,是国土资源部和常州市人民政府的合作项目。馆内运用多项现代技术,并通过生态模拟的环境设计,展示恐龙这一古生物产生、发展、演化直至灭绝的过程,旨在弘扬人类与自然界和谐发展的新自然观,是寓教于旅游体验之中的新型科学殿堂。

江西省地质博物馆(中国地质博物馆江西分馆):其前身是1927年“江西矿业调查所”的“江西地质矿产标本室”和1935年李四光教授创立的“庐山地质馆”。新建的江西省地质博物馆于2006年2月27日正式开馆。江西省地质博物馆分为地学科普展区、江西矿产资源及套用展区、江西地质环境展区、江西省地矿局展区、宝玉石观赏石展区五个部分,面积近600平方米,拥有矿物、岩石、古生物化石、矿石、宝玉石观赏石等各类藏品近2000件。

中国地质博物馆西峡分馆:前身是西峡恐龙蛋化石博物馆,始建于2000年10月,占地3500平方米,总投资1800万元。中国地质博物馆西峡分馆,以恐龙文化为主题,展示了西峡境内出土的各类恐龙蛋化石精品和国内外恐龙蛋化石、骨骼化石标本,是一个集科研、科考、科普、旅游为一体的大型地质博物馆。

北京房山世界地质公园:2010年5月15日起开放,是中国地质博物馆的房山分馆,位于房山区长沟镇,是房山世界地质公园的组成部分。博物馆占地面积91.65亩,建筑面积1万平方米。

嘉荫恐龙国家地质公园:2010年7月31日正式挂牌,是一座集科普、娱乐、观光、休闲于一体,将自然科学和人文景观紧密结合的大型综合博物馆,是中国第五座恐龙博物馆,也是一座集保护区和展览馆于一身的园中馆,是国家级地质公园、国家4A级旅游景区及青少年科普教育基地。

中国地质博物馆烟台馆:位于烟台市莱山区国际植物艺术博览苑用地西侧,北靠黄海、西临游艇中心和大型度假村、南接滨海路。景观设计面积约 7.9万平方米。

历任馆长

| 任职时间 | 馆长 | 馆名 | ||

|---|---|---|---|---|

1916 | 丁文江 | 地质矿产博物馆 | ||

1917-1919 | 翁文灏 | 地质矿产陈列馆 | ||

1920-1924 | 安特生 | |||

1925-1927 | 卢祖荫(代) | |||

1928 | 卢祖荫 | |||

1929-1934 | 徐光熙 | |||

1935 | 盛莘夫 | 谢家荣(兼) | 南 京 地 质 矿 产 陈 列 馆 | 北 平 地 质 矿 产 陈 列 馆 |

1936 | ||||

1937 | 杨钟健(兼) | |||

1938 | 裴文中(兼) | |||

1939 | ||||

1940 | ||||

1941 | 李岐山(兼) | |||

1942 | ||||

1943 | ||||

1944 | ||||

1945 | ||||

1946-1949 | 侯德封 | 高平(兼) | ||

1950-1954 | 高振西 | 全国地质陈列馆下辖南京地质陈列馆和北京地质陈列馆 | ||

1955-1957 | 全国地质陈列馆 | |||

1958 | 地质部地质博物馆 | |||

1959-1965 | 冯志爽(兼) | |||

1966-1972 | 王子麟(代) | 地质技术革新、技术革命 (简称“双革”)展览办公室 | ||

1973-1978 | 和吉甫(代) | |||

1979-1980 | 地质部地质博物馆 | |||

1981 | 刘涌泉 | |||

1982-1983 | 地质矿产部地质博物馆 | |||

1984-1985 | 黄正之(代) | |||

1986-1987 | 中国地质博物馆 | |||

1988-1994 | 邢裕盛 | |||

1995-1999 | 季 强 | |||

2000-2006 | 程利伟 | |||

2006-2008 | 刘随臣 | |||

2009-今 | 贾跃明 | |||

参观指南

地理位置

地址:北京市西城区西四羊肉胡同15号。

中国地质博物馆

票价信息

开馆时间:9:00-16:30 节假日不休息,星期一闭馆。 中国地质博物馆地图

中国地质博物馆地图

中国地质博物馆地图

中国地质博物馆地图票价:成人30元,学生15元。

交通路线

地 铁:四号线西四站下车(走D出口)。

公车:13、22、38、47、68、101、102、103、105、109、124、409、603、612、619、709、726、806、808、812、814、823、826路公共汽车西四站下;7 路公共汽车白塔寺站下;14、55路公共汽车西安门站下。