中国人:中国人指的是具有国籍属性称呼,也有广泛概念上的称谓,甚至在各种场合或立场上也都有不同的认定。除了客观的界定外,通常其本人与周围社会的认同(价值观因素)也占着相当重要的一环。现在中华人民共和国官方说法一切拥有中华人民共和国护照和国籍的人。中国也是多民族共融的移民国家

基本介绍

- 中文名:中国人

- 外文名:Chinese

- 统称:华人

- 民族:汉族为主要民族

- 广义:有中华人民共和国国籍的人

- 主要宗教:道教、儒教、佛教、回教、新教

- 流行语言:汉语

- 沟通文字:汉文、甲骨文、象形文

- 历史人物:孔子、荀子、老子等

- 语言:汉语等

- 文字:汉字等

- 官方定义:具有中国国籍的中国公民

- 所属文明:中华文明

- 範围:中国大陆、港澳台

辨析

一般来说,华人(Ethnic Chinese)主要是从种族方面来讲,中国人(citizen of China)主要是从国籍上来区分,这两个含义不大一样。

华人(国内新闻报导)包括有中国血统的外籍华人,一般见于新闻对外报导。

官方定义的教科书认为:中国人(国籍)=有中国国籍的人。

当今世界大多数国家都能区分种族和国籍的不同意义,所以对于华人一词的在使用时很少有争议。对于中国人一词在使用时牵扯到政治问题:两岸问题(“一个中国”、“一中各表”、“两个中国”、“特殊两国论”、“一中一台”),东南亚华人问题,其它国家的移民的融入和国家认同问题等,所以争议比较大。

中国内地

部分内地的民众一般将生活在世界各地的华人理解为中国人,因为其祖先源自中国,及其本身有汉族血统。少数港澳同样习惯称具华裔血统或内地移民者为中国人。

一般来说,在东南亚以及世界各地具有华人血统或血缘的人,通常称为“华人”。“华人”另一定义则包含内地及港澳人士、台湾人及海外华人。例如新加坡华人、马来西亚华人及印尼华人,美籍华人。

中国香港

香港人口以华人为主,占香港人口接近95%。大部分香港人原籍广东的珠江三角洲,中华文化一直在香港占有主导地位,对中国人这一身份也非常认同。如香港长期以来把具有中华文化特色的传统节日列为假日,也深深影响了内地,中国内地于2009年起把部分中国特色节日列为国家统一的法定假日。但接受了英国150多年来的殖民统治,英国人给予港人英国属土公民的特殊身份。

自1997年香港回归后,港府推行国民教育(例如推动学校增设“德育及国民教育科”,又在电视台新闻开始播放前先播放国歌)以期提高市民对中国的归属感和身份认同感。在2008年的身份认同调查中,选择“中国人”的有39%,较2007年同类调查上升了12%;而选择“香港人”的则有18%,下跌了5%,其中一个原因是中国申办北京奥运成功,香港人对国家的成就感到骄傲。另外大部份受访者都同时认同自己既是“中国人”又是“香港人”。该调查同时就香港市民的身份认同感进行单项测试,受访巿民对“香港人”及“中国人”的认同感分别为1023及2.02。 立于香港星光大道的李小龙塑像

立于香港星光大道的李小龙塑像

立于香港星光大道的李小龙塑像

立于香港星光大道的李小龙塑像然而自2008年以后,2012年港大身份调查中,港人对中国人身份认同有所下跌,自称“中国人”的比率为5%,是2000年以来的新低。结果又显示,香港巿民无论是狭义或广义地自称为“香港人”的比率,都比狭义或广义地自称为“中国人”的比率高约20%至50%。总体来说,巿民对“香港人”身分的认同感上升至10年新高,而对“中国人”的身分认同感则跌至12年新低。这个发展,似乎与中国经济发展背道而驰,相信与经济範畴以外的发展有关。此次调查与过往不同的是加入了“中华民族一份子”、“亚洲人”及“世界公民”等单项进行独立评分。

不过值得一提的是,所谓的“中国人”可能只是指中华民族、炎黄子孙,甚或只是华人的代词,而未必特指某个国家的国民。

中国澳门

据澳门统计暨普查局资料调查报告显示,截至2008年9月30日,澳门的居住人口估计约为557,000人,当中以华人为主,占总人口的97%,大部分原籍广东珠江三角洲。葡萄牙人(包括在澳门的土生葡人)及其他外国人则占3%,其中外地雇员有71,182名。当中主要包括印尼,菲律宾和越南人。他们主要从事家庭女佣等劳动职业。

中国台湾

根据调查显示,在1990年代,超过半数的台湾人在自我定义上认定自己是台湾人,但随两岸交流中互相的不友善行为和所谓台湾本土化运动,台湾人的自我认同随着时间也产生变化。到了2008年,同样的调查显示,台湾人中认同自身是“中国人”者明显减少,而认同自身是“台湾人而非中国人”者明显增加。由于在调查之中并未就“中国”进行明确定义,因此在认同上存在分歧。认为“中国”就等同“中华人民共和国”的人并不认同自己就是“中国人”,在台湾认为自己是“中国人”(含是台湾人也是中国人)者,多半是基于文化血缘因素,或者是认为中国是中华民国而非中华人民共和国。但一般都认同自己是华人或华裔。李登辉及陈水扁执政时期的独化教育是使多数台湾新生代不认同自己是中国人的主要原因。

2009年台湾远见杂誌所做的一份调查中,在可複数选择认同的情况下,认为自己是“中国人”者只占46%,“华人”或“中华民族”则占超过70%。

一些台湾人希望把“中华民国”更名为“台湾”,以切割“台湾”和“中国”在概念上产生的连结和身份认同,但这种主张受到以台湾泛蓝阵营等支持中华民国者的反对。

海外华人

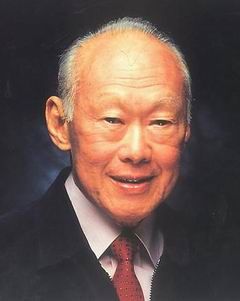

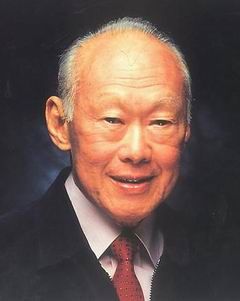

海外华人主要生活于当地为相对多数民族的新加坡及在当地为相对少数民族的马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚与越南。这些地区的海外华人主要是在十六到十九世纪福建省与广东省,以及后来的海南省。而从十世纪到十五世纪的移民主要是前往马六甲与东南亚。美国、加拿大、英国、北欧、澳洲、纽西兰、日本等地区也有较多分布,这些地区的华人多数是19世纪中叶至20世纪从广东省移民。 新加坡内阁资政李光耀

新加坡内阁资政李光耀

新加坡内阁资政李光耀

新加坡内阁资政李光耀其他地方

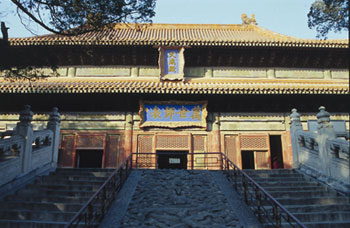

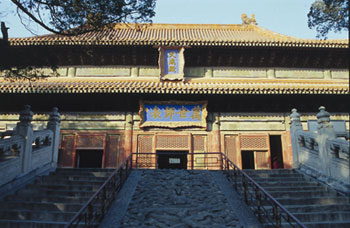

在西方一般所谓的Chinese,在作民族解释时,大抵等同于中文里华人的用法,除专指汉族外,有时还包含一些已经汉化并使用汉语的少数民族如土家族、满族、回族,至于维吾尔族、藏族等仍然保留自身文化特色的民族,或者像中国朝鲜族,哈萨克族等等具有各自民族国家并且不使用中国话(Chinese language)为母语的民族,也可以称为Chinese,一般会写成Chinese Tibetan. 根据普遍被接受的地缘定义,内地人、香港人、澳门人、台湾人及海外华人的划分方式获得较大的认同。 曲阜孔庙大成殿

曲阜孔庙大成殿

曲阜孔庙大成殿

曲阜孔庙大成殿在其他国家的人来说,一般讲中国人是指来自中华人民共和国内地地区的人,来自台湾的人通常被视为另一个群体,而香港人和澳门人也常常被视为一独立群体看待。但内地、台湾、香港和澳门的所有居民所获得的国外签证国别均为中国(内地为中华人民共和国,台湾为"中华民国")。

风俗

传统节日

中华民族以有多种多样的传统节日而闻名,根据《通胜》的载录,年中最少有9个主要节日、24个节气和140多个节诞,换言之,一年中平均两天就有一个节诞了。 节日是人们随着季节、时间和物候转移,以开展有特定主题的风俗和纪念意义的社会活动日。 礼仪之邦

礼仪之邦

礼仪之邦

礼仪之邦节日的起源和发展是一个逐渐形成,潜移默化地完善,慢慢渗入到社会生活的过程。它和社会的发展一样,是人类社会发展到一定阶段的产物,我国古代的这些节日,大多和天文、曆法、数学,以及后来划分出的节气有关,这从文献上至少可以追溯到《夏小正》、《尚书》,到战国时期,一年中划分的二十四个节气,已基本齐备,后来的传统节日,全都和这些节气密切相关。

节气为节日的产生提供了前题条件,大部分节日在先秦时期,就已初露端倪, 但是其中风俗内容的丰富与流行,还需要有一个漫长的发展过程。最早的风俗活动是和原始崇拜、迷信禁忌有关;神话传奇故事为节日平添了几分浪漫色彩;还有宗教对节日的冲击与影响;一些历史人物被赋予永恆的纪念渗入节日,所有这些,都融合凝聚节日的内容里,使中国的节日有了深沉的历史感。 中华传统节日

中华传统节日

中华传统节日

中华传统节日到汉代,我国主要的传统节日都已经定型,人们常说这些节日起源于汉代,汉代是中国统一后第一个大发展时期,政治经济稳定,科学文化有了很大发展,这对节日的最后形成提供了良好的社会条件。

节日发展到唐代,已经从原始祭拜、禁忌神秘的气氛中解放出来,转为娱乐礼仪型,成为真正的佳节良辰。从此,节日变得欢快喜庆,丰富多彩,许多体育、享乐的活动内容出现,大量的时间花在同一件事上反而成为延续。

农业耕作

农业耕作是古代中国立国之本,农业可说是古时人们营生的命脉,就好比当今的城市生活:倘若停止了经济运作,整个社会就会马上瘫痪。春节和冬节,恰是一年中头尾两个由农耕作息衍生的重要节日。 黄帝陵

黄帝陵

黄帝陵

黄帝陵对于「靠天吃饭」的农民来说,立春是很值得庆贺的。春节又称「过年」,「年」原是「稔」的初义,是五穀丰稔的意思,因禾穀多一年一熟,「年」乃逐渐由农业生产周期的名称引申成为节日的名称。源于原始社会的「腊祭」,春节既是年终庆贺丰收的日子,更是新年农业生活开始的大好时光。古代一般腊月(即农曆十二月)过半就充满了準备过新年的气息了,真可谓异彩纷陈:从农曆十二月二十三日的「送灶神」,直到正月十五日的元宵节,都是民间喜气洋洋的快乐时光。

至于冬节,就是冬至,也叫「长至」、「短至」和「至日」等,「至」是到达极点的意思,(与古代社会「夏至」并称为「二至」)。古代社会极为重视「冬至」,有「冬至大如年」的说法,汉代以后又有「冬节」之称。这一天,家人团聚,置办佳肴,祭祀祖先,庆贺往来,一如过年的大节。进入现代社会以后, 「冬节」的重要性似乎日趋淡化,不过在当今的中国农村,由于冬至是气候转换的起点,农民一到「冬节」就开始备耕,所以许多传统的冬节习俗,在不同程度上还得到传承,如吃「冬节酒」、「冬至团」或「冬至饺子」。至于城市市民抓紧「冬节」的进补,选购各种营养滋补品,则更是司空见惯的事情。

宗教祭奠

在远古社会人们认为自然界具有生命及神奇的能力,因而每向山川草木、江湖河海表示敬畏,求其保佑和降福,形成原始的信仰。人们相信,宗教祭祀能保证猎物的捕获、季节的正常序列甚至庄稼的丰收。这种基于原始信仰的祭祀活动,一旦习以成俗,便成了节日的雏形。

常见于各出土礼器上的「社祭」和「祖灵」的象徵图案,以及人群汇集或歌舞正忙的景象,便反映出这两种深受「天公地母」影响、向天地祈求丰收或风调雨顺的祈祷仪式,大多演变成后来万民欢腾的节日。如元宵节是从祭祀天神中最为尊贵的「太乙神」(又写作「泰一神」)演变而来,到汉武帝时基本定型;中秋节则直接起源于古老的敬天活动「秋祀」以及「拜月」(秋分晚上祭月);再如七夕节,亦是以确认天上的王母娘娘的存在为前提:只因为牛郎和织女触犯了天神的戒律,故被阻隔在天河的两边,每年只能相会一次。

值得注意的是,宗教祭祀色彩较浓的中国节日,其演变的过程往往又融合较多的神话传说,因而显得更丰富多彩和富有人情味。

人伦孝悌

秦汉时代,扫墓之风俗已注入礼俗的内容。「家祭」就是对祖父母、父母的祭祀;家祭之外,还有「村祭」和「族祭」,场面宏大。祭祖方式除了一般的节日祝祷、供奉,伴以演戏、奏乐、舞蹈之外,其特殊形式是悼念、扫墓和立碑。

驱瘟辟邪

与现代社会相比,古代社会医疗设备相对落后,人们面对突如其来并无法解释的天灾疫病,乃祈求上苍庇佑,并衍生出保护自身的方法,端午节和重阳节就是在这基础发展而来的。

古时人们对驱瘟辟邪的重视与当时医药卫生的情况有着密切的关係,亦未必是现代人想像得到的。每年春夏交替之时,空气潮湿,瘟瘴将发,若不谨慎防御,往往造成重大的伤亡。古代民间就相信五月是多灾多难的「毒月」,甚至认为「五毒」 (蛇、蝎子、蜈蚣、蜥蜴、癞蛤蟆)都从五月五日午时开始孽生,于是人们习惯于当天午前在屋角以及各阴暗处洒石灰,喷雄黄酒,并插菖蒲、悬艾草、佩香囊、戴老虎索和贴午时符等来驱邪气。重阳节则有登高避祸、喝菊花酒和插茱萸等习俗。

这些被认为能驱邪避恶的习俗现在看来似是迷信无知,甚至不免融合了宗教巫术的成分,但这些习俗却往往反映出古人于匮乏的生活条件下,所发挥的民间智慧:艾草早于先秦时期已广作药用;菖蒲能辟秽开窍,宣气逐痰;雄黄水能杀虫消毒。菊花傲寒而开,可祛病疗伤;茱萸则可辟恶气、御初寒。这种驱瘟辟邪的主张与中国传统的医学观念相吻合,反过来则更强化了节日的形成及文化的普及。

中国思想家

世界思想家

老子、孔子、孟子等。

中国思想家

老子、孔子、孟子、庄子、王充、王守仁、李贽、朱熹、顾炎武、龚自珍、魏源、康有为、鲁迅、毛泽东、顾準等。