V-1飞弹是德国以V字头命名的、意为“复仇武器”系列的第一个型号。由于其脉冲喷气发动机发出独特的嗡嗡声,又被叫做“嗡嗡炸弹”。可看做其为早期的巡航飞弹(并非最早的巡航飞弹,一般认为美国与1916年开始研製的“科特林飞虫”为巡航飞弹的先驱,“休伊特斯佩里自动飞机”为巡航飞弹的前身,另,英国于1920年研製的“喉”式巡航飞弹与“科特林飞虫”原理类似,而最早的喷气动力巡航飞弹可以追溯到苏联在1933年开始研究的06/1型飞航火箭,于1934年5月首飞,同年9月,苏联立项06/2、06/3、06/4三种后续型号)

基本介绍

- 中文名:v-1飞行炸弹

- 外文名:V-1 flying bomb

- 代指:复仇武器

- 开始研究时间:1935年

- 研究地点:波罗的海的乌采顿岛

诞生过程

德国人对火箭技术的研究起源于上世纪20年代。

从1935年起,希特勒为了重整军备下 令加快对这一技术的发展步伐,于是在波罗的海的乌采顿岛上修建了佩内明德试验场。该试 验场不但是现代火箭及其武器的发源地同时也是“飞行炸弹”——V-1这一世界上最早的 实用型巡航飞弹(也称飞航式飞弹)的诞生地。 早在1928年,德国人保罗·施米特就开始研究冲压式喷气发动机。当然那时候的冲压 发动机的技术水平很低,不仅寿命短,而且振动大,在飞机上是无法使用的。到了1934 年,施米特和G.马德林一起提出了用这种发动机作“飞行炸弹”的方案,而且于1939年做 出了样机,只因当时达不到空军的要求(如射程达到80公里以上),加上精度和成本等原因,而未引起重视,被搁置一边。

二战爆发后,德军曾占领了法国,但在不列颠战役中遭到了英军的顽强抵抗。为了报复,德国空军又想起了施米特和马德林的“飞行炸弹”。1942年6月,由德空军工程师勃列埃领导,在佩内明德开始进行V-1飞弹的研製工作。最早称弗赛勒Fi103或FZG76飞弹,后来又称“嗡嗡”弹(因为在飞行中有“嗡嗡”之声),最后命名为V-1飞弹。 1942年12月24日,V-1飞弹的原型弹首次成功地进行了飞行试验,并计画于一年后投入使用,但是此计画被在德国兵工厂服劳役的法国人所发现,他们设法将这一情报报告了盟军。盟军经过对佩内明德试验场进行空中侦察,并拍了照片后,确认德军在研製远程秘密武器。然后派轰炸机对试验场进行了轰炸。盟军的轰炸,主要在佩内明德东部,使V-2弹道飞弹基地受到破坏,同时也影响到西部的V-1研製计画,使其首次发射试验和使用时间 推迟。直到1944年2月15日V-1才进行第一次发射试验,3月份便匆匆决定大批量投产。从此,人类最早的实用型巡航飞弹问世,并作为德国法西斯垂死挣扎的杀手锏,曾大量用于对西欧战场的作战。作为一种初出茅庐的新型武器,虽然在技术上还不成熟,命中精度 和杀伤力不高,且遭到了盟军飞机和地面火力的有效拦截,但还是给英国造成了重大破坏和伤亡。

二战爆发后,德军曾占领了法国,但在不列颠战役中遭到了英军的顽强抵抗。为了报复,德国空军又想起了施米特和马德林的“飞行炸弹”。1942年6月,由德空军工程师勃列埃领导,在佩内明德开始进行V-1飞弹的研製工作。最早称弗赛勒Fi103或FZG76飞弹,后来又称“嗡嗡”弹(因为在飞行中有“嗡嗡”之声),最后命名为V-1飞弹。 1942年12月24日,V-1飞弹的原型弹首次成功地进行了飞行试验,并计画于一年后投入使用,但是此计画被在德国兵工厂服劳役的法国人所发现,他们设法将这一情报报告了盟军。盟军经过对佩内明德试验场进行空中侦察,并拍了照片后,确认德军在研製远程秘密武器。然后派轰炸机对试验场进行了轰炸。盟军的轰炸,主要在佩内明德东部,使V-2弹道飞弹基地受到破坏,同时也影响到西部的V-1研製计画,使其首次发射试验和使用时间 推迟。直到1944年2月15日V-1才进行第一次发射试验,3月份便匆匆决定大批量投产。从此,人类最早的实用型巡航飞弹问世,并作为德国法西斯垂死挣扎的杀手锏,曾大量用于对西欧战场的作战。作为一种初出茅庐的新型武器,虽然在技术上还不成熟,命中精度 和杀伤力不高,且遭到了盟军飞机和地面火力的有效拦截,但还是给英国造成了重大破坏和伤亡。

概况

简介

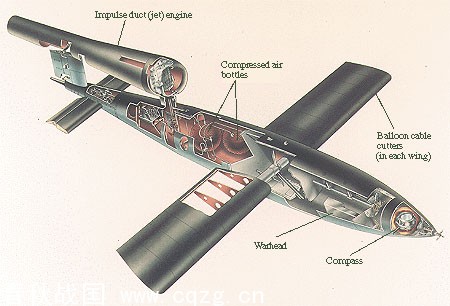

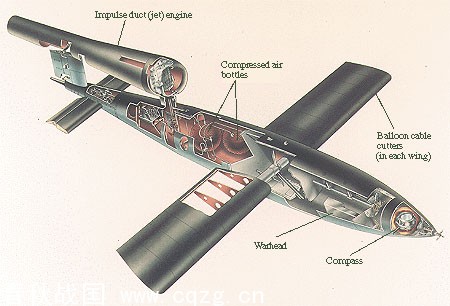

V-1飞弹的弹体呈纺锤形,前面的主翼和尾翼均为矩形平直翼。弹身最大直径0.82 米,弹翼翼展5.3米,弹长7.9米。从外表上来看,V-1飞弹与普通飞机相似,只是在垂 尾上部装了一个筒状发动机短舱,前端与机身相连。短舱内装一台冲压式喷气发动机,可产 生300公斤推力。飞弹的发射重量2180公斤,发射速度240公里/小时,巡航速度644公里/小时,射程240公里,最大射程可达到280公里。飞弹的前端装有记录射程用的空气驱动螺旋桨(射程计数器),战斗部装有引信和850公斤高能炸药,弹体内有罗盘、燃料箱、压缩空气瓶、蓄电池和陀螺仪等装置。主翼和尾翼后 缘均有可操纵面,分别为副翼、升降舵和方向舵,升降舵下还有阻流板。 V-1飞弹发射后,由自动驾驶装置控制按预定航向飞行,根据射程计数装置的计算, 当飞弹将到达目标上空时,阻流板打开,飞弹减速俯冲奔向目标,直到引爆战斗部摧毁目标。这就是V-1飞弹发射的大致过程。 V-1炸弹

V-1炸弹

V-1炸弹

V-1炸弹综合战绩

V-1的生产基地在德国东部的诺德豪森,主要由大众公司负责,在整个二战中估计制 造了20000至30000枚飞弹,其中包括最后一部分没有出厂的飞弹在内。 大规模投入使用——最早的飞弹战。V-1投产后,德军便开始加紧修建飞弹发射阵地,多数飞弹阵地集中在距法国海岸16 至56公里的一带。 V-1飞弹的发射部队是1943年夏开始训练的,该部队称第155高炮团,共64个发射 小分队。原计画在当年底就开始向英国发起攻击的,实际上推迟了将近半年。主要原因是V -1飞弹虽然投产并準备使用,但仍然存在技术、质量和装备跟不上等问题,加上盟军的轰 炸和破坏,使德军的作战计画难以实施。直到1944年6月13日夜里德军V-1飞弹发射部队(第155高炮团)才发动了两次小齐射。第一波次发射9枚飞弹,一枚也没有打到英国。第二波次发射10枚飞弹,其中有5枚发射后不久就坠毁了,有1枚失蹤,不知打到那里去 了,剩下4枚打到了英国南部的潘斯·卡门地区,有一枚击中了伯斯诺·格林的住房,造成 6人伤亡。 经过一天的调整和重新装备之后,从6月15日晚10时30分又开始对英国发射V-1导 弹,在24小时内先后向伦敦发射了244枚,向南安普敦发射了50枚。后来发射V-1飞弹 的总数量越来越多,到6月18日为第500枚,21日为第1000枚,29日为第2000枚,7月 22日为第5000枚…… 从1944年6月13日到9月4日,德军向英国东南部地区共发射了8600多枚V-1导 弹,其中射向伦敦的约5000枚,但真正打到伦敦的不到一半。而且大多数飞弹造成的伤亡不大,只有少数飞弹打到了人口密集区才造成较严重伤亡和损失。特别是1944年6月8日 上午11时20分,距白金汉宫仅四百米的皇家近卫队教堂被击中,共有121名参加礼拜者被 炸死。这是德军使用V-1飞弹作战,首次给对方造成重大伤亡,对伦敦市民造成巨大恐 慌,有80至150万人被迫疏散。对美国政府也震动很大,6月18日艾森豪要求盟军把对付V-1飞弹袭击放在仅次于地面战争的优先位置。有军事家经估算后认为,若能使V-1飞弹的平均弹着点偏离9.6公里的话,每月就可减小12000人的伤亡。根据专家的建议,英国军方立即採取行动,通过特工人员(其中有被 捕的德国特工人员)向德军提供“飞弹飞过了目标”的假情报,诱使其调整射程。这一招果然奏效,直到1944年07月21日,德军向伦敦发射的V-1飞弹,其平均弹着点基本上保持 在泰晤士河以南,伦敦塔以南约72公里处。此后到10月份,其平均弹着点均在伦敦塔 偏东南的6.4公里左右,从而减小了V-1飞弹对伦敦市造成的破坏和损失。德军之所以调 整飞弹的射程,恐怕与它们当时缺少侦察机对所获得的情报进行核实有关。9月1日以后, 德军第155高炮团的飞弹发射阵地遭到盟军的攻击,而被迫撤退。 从1944年9月4日起,德军将攻击重点转向欧洲大陆其他盟军目标。到1945年3月 30日为止,共发射V-1飞弹近12000枚,其中向荷兰的安特卫普港发射约4900枚,向比 利时的列日发射约3000枚,人员伤亡数以万计。 V-1飞弹从地面发射,由于其阵地经常遭到盟军飞机轰炸和破坏,于是德军开始改进 发射方式,改用轰炸机携带从空中发射。起初一架轰炸机只能带一枚V-1飞弹,在90米高 度,以每小时257至273公里的速度飞向英国,在距海岸97公里轰炸机爬升到1000多米高 度时,飞弹点火后从空中发射。轰炸机执行任务时,一般要有He-111战斗机为其护航。到 1944年9月5日,德军先后从空中向英国境内发射了约400枚V-1飞弹。德军撤离法国 后,直到战争结束时,德国对英国有威胁的攻击主要也是空中发射飞弹。 限于当时的技术水平,从空中发射V-1飞弹,即使未被拦截,其命中精度也很低。在 1944年7至9月,空射V-1飞弹的弹着点偏差在13公里到39公里範围内。12月24日, 德军从空中向曼彻斯特发射了50枚V-1飞弹,仅有一枚打到了城内。1945年1月14日, 德军最后一次从空中向英国发射了1200枚V-1飞弹,其中只有66枚打到了伦敦,其余均 被英国飞机和地面火力所击落,还打掉了77架德国飞弹载机。 到了1945年3月,出现了V-1飞弹远程型。这种型别的飞弹与原型的V-1相比,主要是採用了其重量比金属弹翼轻了22.7公斤的木製弹翼,并减轻了弹头,使其射程增加到 354公里。3月3日至29日,德军从荷兰向英国发射了275枚这种飞弹,结果只有13枚到 了伦敦,而且大多数没有造成多大伤亡。只有3月8日,有一枚飞弹歪打正着,击中了伦敦市的史密斯菲尔德市场,造成伤亡233人。1945年3月28日,最后一枚V-1飞弹落到了 伦敦市的切尔斯哈托街,从此V-1飞弹再也没有在伦敦上空出现。为了垂死挣扎,最后德军还用V-1改装了150枚“人弹”(有人驾驶的自杀炸弹)称为Fi103/R3,交部队后称为V-4,但还未用上战争就结束了。建立三道防线——最早的反飞弹战V-1飞弹研製出来后,德国法西斯如获至宝,匆匆进行大量生产,并立即投入使用,以作为他们垂死挣扎的杀手锏。实际上这一新式武器并没有挽救得了法西斯必然灭亡的命运,这其中有早期巡航飞弹技术性能上的原因,更重要的是受到了盟军的顽强抵抗。从V-1飞弹研製开始,盟军根据法国劳工和空中侦察所获得的情报,先后对其试验场(佩内明德)和修建中的发射基地进行了轰炸破坏,使其发射试验和使用推迟。V-1飞弹投入使用后,盟军组织了多道防线进行拦截,从而演绎出一场早期的反飞弹战。在对付V-1飞弹的作战中,盟军採用的第一道防线是战斗机。当时盟军可参战的飞机主要是“喷火”ⅩⅣ、“飓风”Ⅴ、“野马”Ⅲ和“蚊”式等活塞式战斗机。要用这些飞机来拦截V-1飞弹,首先必须想方设法提高它们的飞行速度,为此拆掉了飞机上的所有装甲,后视镜,甚至刮掉表面油漆,进一步磨光蒙皮,而且更换了燃料,使用汽油。通过採取这些措施,可使飞机的时速提高21至48公里。1944年7月27日,刚刚问世的盟军第一种喷气式战斗机“流星”也披挂上阵,参与与V-1作战的行列,并在8月4日首开记录,击落了第一枚飞弹。对时速可达到547至644公里的V-1飞弹,要想拦截它,允许战斗机的拦截时间只有六分钟左右。同时由于V-1飞弹体积小,当它从600至900米的高度进入时,一般是难以发现的,幸亏有地面雷达配合。刚开始时,盟军的战斗机採用常规的尾追战术,让V-1飞弹超过飞机,然后飞机跟上去对飞弹进行攻击。很快发现这种战术效果不佳,无论飞弹被击中与否,其发动机尾流或飞弹爆炸都会严重影响攻击飞机的安全。仅头六周内,盟军就有37架飞机受伤,五架飞机坠毁。后来飞行员们才找到对付V-1的办法即反过来用战斗机的尾流影响飞弹,使飞弹失去平衡,或者乾脆用自己飞机的机翼来挑翻飞弹。6月23日一架“喷火”战斗机首次挑翻了一枚V-1。4天后一架“飓风”飞机又用自己的尾流掀翻了一枚飞弹。1944年7月12日盟军参与作战的飞机增加到22箇中队,包括13个单发战斗机中队,九个双发战斗机中队。到7月13日为止,所击落的1192枚飞弹,其中有883枚归功于盟军的战斗机。到八月中旬,创造最好成绩的是装备“飓风”战斗机的第3中队,共击落V-1飞弹257枚;其次是装备“喷火”战斗机的第91中队击落185枚;以及装备“蚊”式战斗机的第96中队,击落174枚。飞行员个人创造的最好成绩是J.伯瑞(中队长),共击落V-1飞弹61枚,另有34名飞行员击落10枚以上。第二道防线是高射炮。盟军在英国开始只装备了192门重型炮和200门轻型炮,到1944年6月底,就增加到376门重型炮、594门轻型炮和362个火箭发射器。刚开始,英军的高炮防线离伦敦市区并没有多远,即使经拦截后受损的飞弹也可能落入市区。加上为了防止德军的袭击,英国的雷达多部署在低洼处,使雷达的覆盖面积和有效探测距离减小。此外还存在高炮和飞机间的相互制约,追击飞弹的飞机很容易进入高炮阵地上空而造成误伤。为了避免不必要的伤亡,英军曾下令按天气分工:好天气时拦截V-1的任务由战斗机负责;坏天气时由地面高炮负责。这样做虽然不会产生误伤,但等于少了一道防线。为了解决这一问题,英国防空兵司令希尔上将提出划分高炮和飞机的责任区和分界线,飞机在追击V-1飞弹时,只到分界线为止,不準进入高炮责任区。同时,将高炮和雷达一起外移(向海岸方向),以避免被击中的飞弹或残骸落入伦敦市区。这次调整共牵涉到了23000人,约60000 吨弹药和装备的转移,到7月19日就全部到位,前后只用了不到1周的时间。新防线建立后,除重型炮增加到592门外,还增加了892门40毫米炮、504门20毫米炮和254个火箭发射器,以及美国提供的165套SCR584雷达、9号和10号高射炮瞄準器等。经过这些改进后,用高射炮拦截V-1飞弹的成功率,从以前的21.5%上升到53.9%。取得最好战绩的一次是1944年8月27至28日,共有97枚V-1飞弹进入高炮防线,其中有90枚被成功拦截,最后只有4枚飞弹落入伦敦市内。第三道防线是用气球拦阻,这也是盟军在反飞弹作战中最原始最简单的一招。在数量上,开始只用了500个气球,到8月中旬增加到2000多个。用气球拦截飞弹主要是利用气球间的绳网,当V-1撞上之后自然是自投罗网。为了儘快使被撞飞弹减速,从6月21日以后又在气球后加装了阻力伞飞弹冲到气球网上后阻力伞会立即打开,以增大阻力使其迅速减速。事实上气球拦阻的作用是比较有限的,主要是天气不好时气球拦阻网难以保持同时因氢气供不应求,大约有1/5的时间气球升不了空。后来德军还採用了反拦阻的措施,即在弹翼前安装切割装置。在整个战役中,盟军共损失气球630个,被拦掉的V-1飞弹只占全部被击落飞弹的4.4%至7.8%。据统计,英国在对V-1飞弹的作战中,共发现来袭飞弹7488枚,击落3957枚,其中战斗机击落1846枚、高炮击落1878枚、气球栏阻231枚。德军将攻击目标转向欧洲大陆以后,盟军的防御重点也随之转移。在这里,盟军共部署 了18000人;208门90毫米高炮、128门94毫米高炮和188门40毫米高炮;先部署了280个气球,后来又增加到1400个。但是没有动用战斗机,也就是说减少了一道防线。儘管如此,其防御效果还是很明显的,如1944年10月24日至1945年3月底,德军向荷兰安特卫普港发射V-1飞弹2759枚,被盟军击落和拦阻了1766枚,加上飞弹自身发射失败的,仅有211枚漏网。以上介绍的是V-1飞弹的研製和使用以及盟军所採取的防御措施。回过头来看,V-1作为世界上最早的实用型巡航飞弹,在技术上应该说是一个成就,但是正因为是“最早的”因此也存在不成熟,加上仓促投产,在质量和效果上都不是很理想。德军儘管掌握了一种新式武器,但在总的兵力和武器数量上已无法与盟军抗衡,所以V-1对于纳粹德国来说其实际战略意义并不大。也许将其资源用于更紧迫的喷气式飞机、雷达设备、近炸引信或对空火箭等武器装备上可能会更具有军事意义。因此有人说“德国偏爱火箭,而不是雷达”。当然,V-1飞弹的使用也使盟军付出了可观的代价。据估算,V-1飞弹的製造和使用成本比盟国蒙受的损失和为防御而付出的代价低得多。以发射8000枚飞弹计,如果V-1的製造和使用成本为1,那幺盟军的代价则是3.8,其中物质生产损失1.46、轰炸发射基地的代价1.88、战斗机拦击成本0.3、地面防御代价0.16;在欧洲大陆战场,盟军为防御V-1飞弹所付出的代价则是3.0。儘管如此,德国法西斯仍然挽救不了它灭亡的命运这并非是经济和技术上的原因。

总结

总之,单纯就一种新型武器而言,V-1的优点是明显的:第一是成本低,能大量使用,不受天气和时间限制;第二是速度快,接近高度低,难以发现和拦截;第三是易损部件 少,不易被击落,即使被击中自身也没有人员伤亡。尤为重要的是,V-1的出现标誌着一 种全新武器的诞生,战后美苏等国根据所蒐集的资料,在V-1飞弹的基础上开始了巡航飞弹的研製和竞争,经过几十年的不断发展,如今已成为现代战争的重要武器之一。