田华,字孟轩,号老轩。1965年生于武汉。《中国美术》编委,首都师範大学美术学院现代水墨研究所研究员。

艺术简介

田华,字孟轩,号老轩。1965年生于武汉。《中国美术》编委,首都师範大学美术学院现代水墨研究所研究员。作品多次参加全国各类学术邀请展并被诸多艺术机构收藏。作品曾被《湖北日报》《长江日报》《广州日报》《信息时报》《东方艺术》《中国美术》《中国书画·人民美术出版社》《名家水墨》《艺术财富》等专业媒体刊发推介。

主要出版:

《田华国画集》《田华中国画作品集》《田华国画作品选》《性灵的意象·田华的陕北写生》《花花世界·田华作品集》等多部个人专集。

主要展览:

1987年7月举办“田华书画作品展” ( 武汉)

2004年元旦由广东画院、量逸山房在广东画院美术馆举办“田华中国画展”(广州)

2004年9月作品《苞谷地》参加湖北省第十届美术作品展览(武汉)

2005年7月作品《秦淮晓风》参加湖北中国画、水彩、油画风景展(武汉)

2006年8月作品《榆林晚风》参加“当代水墨展”并被钱君陶纪念馆收藏(杭州)

2008年9月作品《陕北申杨崖》参加中国国家画院举办在京六院校写生作品展(北京)

2008年7月举办“性灵的意象·田华写生作品展”(武汉)

2009年11月作品《徐渭诗意》参加中国国家画院举办“当代水墨百人百幅小品展”(北京)

2009年9月作品《那棵树》参加中国国家画院举办“融聚·当代中国画名家学术邀请展”(北京)

2009年10月作品《界》参加湖北省第十一届美术作品展(武汉)

2009年11月作品《申杨崖下》等七幅参加“首师水墨刘进安教授工作室成果展”(北京)

2009年12月作品《秋意》参加中国国家画院“盛世丹青—全国中国画名家学术提名展”(北京)

2010年6月陕北系列五幅作品参加北京798艺术区“水墨状态五人展”(北京)

2010年8月作品《地头》《申杨崖下》参加第三届《美术报》艺术节(西安)

2010年10月在首都师大美术馆举办“眼阔天低·现代水墨三人展”(北京)

2010年11月作品《路》参加武汉美术年展获奖并被武汉美术馆收藏(武汉)

2010年12月作品《原》等八幅参加由法国驻武汉总领事馆举办“中法艺术交流展”并出版中法文对照《邂逅,中法艺术交流展作品集》(武汉)

2011年3月作品《屋前茶香》《晨风》参加美国迈阿密州金宝汇La Ceiest艺术馆举办“来自中国的新水墨艺术”展览 (美国)

2011年4月作品《丛林之歌》被宋庆龄基金会收藏。

2011年8月作品《纽约所见》被中国儿童少年基金会收藏。

评介

心源泉涌活水长流

——田华其人其画

鲁慕迅

在我接触的众多画家中,就其主体的素质而言约略可分为两大类,一类是格法型画家,比较重法度,重传统,在作品中追求古典的完美;一类是性情型画家,比较重感悟,重情趣,任情恣性,率意为之。田华当属后者,皆因他学出文科,格法对他也没有多少约束力;但他却多思善悟,能于常中求变新,能于法外见性灵,不为形役,超以外象,如禅宗之彻悟,直探艺术的本源。

我从他的个展、联展,乃至画室壁间未完成之作中,看到过他不同时期的一些作品,也在多年的交往中,对他的为人行事有所了解,这里谈谈我对他的人和画的一些基本看法。

田华心胸开阔,豁达大度,思维敏捷,颖悟好学;他为人处事热情坦诚,乐于助人,因之人缘好,朋友多,然而却又是非分明,有自己独立的见解,做人的原则。他做人作画,都是从大处着眼,不斤斤于枝节。他是家中的孝子,侍奉父母,尽心尽力,做家务也是一把好手,不时还亲操厨事。而他对人际关係的是是非非,个人名利得失,大都不甚计较,一门心思都放在绘画上。

田华的画风自由洒脱,浑朴平易,他既不追求新奇巧怪,也不浮躁张扬。他善于从平凡的对象中发现美。这是一种自然美,一种内在的美,一种富含生命意蕴的本质的美。由此可以看出他审美感觉的敏锐,艺术思维的活跃,也可以看出他对艺术本质的深刻理解。所以我说他是用头脑画画的。他的笔墨自由流畅,随意而出,没有对一笔一墨的刻意安排;他的造型出于意象,既不模拟自然,也不故作夸张;他的图式大都平平无奇,却极富张力,充满活力。这些都反映了他艺术审美的独特追求。

“下生活”对于画家来说,往往容易停留在对于形象素材的蒐集上,这当然也是重要的,但更为重要的是生活(包括大自然)对于作者的思想启迪和感情陶冶。而生活又是丰富多样的,有正面,有反面,有巨观,由微观。这是从田华的两幅画中所看到的。一幅是一棵独立的树和树干所投射的影子,只因有了那一笔斜斜的影子,就把无边无涯的大自然带进了画面,使人联想到这是屹立在特定时空的一棵树,是被空气日光拥抱的一棵树,也让我想起一句古老的谚语:“树正不怕影子斜”。另一幅画是一片松林被铁丝网围护,还挂着一块写有“私人领地,不许砍伐”的牌子。本来是一片郁郁葱葱的树林,只因有了这块牌子,就一下子改变了他的审美取向,溶进了社会的因素,使人产生诸多的异样联想。田华从北方写生回来所画的那些山乡的画幅,又是另一种表现,那是从巨观的感觉上去把握对象,画出了北方山乡的那种朴实憨厚的特色和氛围。

田华对中国画传统的继承,是从两端切入的。一端是中国画的艺术精神,这就是:写意;另一端则是中国画的笔墨意识,也就是传情。中国画的写意,是把作为视觉艺术的绘画,从目之所视推进到心之所想的一个飞跃,充分发挥了主体的创造精神;中国画的笔墨则不仅仅是造形的手段,更是感情的载体。田华一方面注重画的内涵,注重意境的创造,同时也相应地创造了自己的富于情趣的笔墨形态。至于造形、章法则力求突破传统的格法定式,和传统拉开了明显的距离。

田华以往画花鸟画。颇为得心应手。最 近多画山水,也能深入进去,画出自己的想法。偶见山水中的人物,则还比较生疏,成为画中的薄弱环节。自然,某些纯以自然美为主题的山水,原不必需要人物的点缀,但若是可游可居的山水画,人物就不可缺少了。所以还得在人物(包括动物)方面下一些功夫,这不是说要从头由素描、解剖学起,但要能与山水融洽无间,写意、神似即可。我想指出这一点,当不是求全责备吧。

如果说在作品中形成自己独特的风格面貌,是一个画家成熟的标誌,那末这一点田华已经做到了,已经有了自己的“家”。然而,艺术也像科学一样,它本身就是一个不断实验、不断探索的过程,这个过程又是永远没有止境的。田华正当盛年,颖悟多思,勤于实践,有很高的审美眼界和很强的创造意识,相信他会在不断的追求中,达到一个又一个的高度。

2011年9月29日于深圳

说田华刘进安

田华系湖北人,性格豪爽、思维睿智、不拘小节,这是几年来我对他的一种感觉、一种印象。

田华喜菸酒,坐在一起他总是不断从烟盒里抽出一把香菸,分发给在座的同好;或是举起一杯满满的酒与你相撞,那情形似乎在告诉你,放下一切顾忌,今天必须喝到酒空兴尽。

田华总能把生活中的点滴时光运用的很透,作画也是如此,他对笔墨从不刻意在乎、在意,对纸张也不挑剔,随性而发,不计较时间,亦不选择地点,坐下就画、拿来便画;尤其在山里写生,这种感觉表现得更为强烈,在他身上似乎从不需要去调整心态和手感,爽朗一笑,眼前的奇峰异壑、延绵层次,便跃于他的尺幅之间,他是用一种速记的方式来说明自己的胜格和感觉。

陕北窑洞,那走上几步就能与枣树、梨树、苹果树相触的秋季风光,田华兴致极高,给出了一天十数幅的画面。

田华从南国秀美的笔调中带出了一些凝重,在他这几十幅写生稿里,能够看出画家对于笔墨、对于作品表现的独到理解和视角方式,他不在意笔墨是出于对笔墨性格的尊重,避免笔墨方式取替对物象的认同,而失去笔墨的功效和价值;他不在写生中取捨构图,用一种亲历山水程式面对自然风景,规避程式使笔墨方式走向更大空间;包括对窑洞与树木的处理,田华总能在一种意志间使原本具有章法的山水风景化。由于改变和追求,他的水墨风景与笔墨气息在这些写生稿中得以鲜活和完美,同时幻化为一种感觉、一种有益的感觉。这正是田华的过人之处。

当代山水画,工整面貌居多,似宋代院体画,而缺乏写生能力;文人画又短有气息,画工图式,一堆案头之作编造的没有了骨气,对笔墨技法的热衷已经超出了笔墨原本固有的价值。

当今画坛,对笔墨的认同已经大于画家本身,也大于人文,也就是说不太在意画家的心性,也不在意社会与环境,它所表现的仅仅是简单重複地绘画而已,与画家的精神层面无关,所主张的精神,亦是传统绘画中已经存有的精神性。

田华尊重自然,也尊重自己;其可贵之处在于他清醒地表现、轻鬆地将性灵凌驾于笔墨之上,已经把笔墨技法提升到足以束缚捆绑我们自己和束缚笔墨自身的一种境界。

2008年7月16日于北京

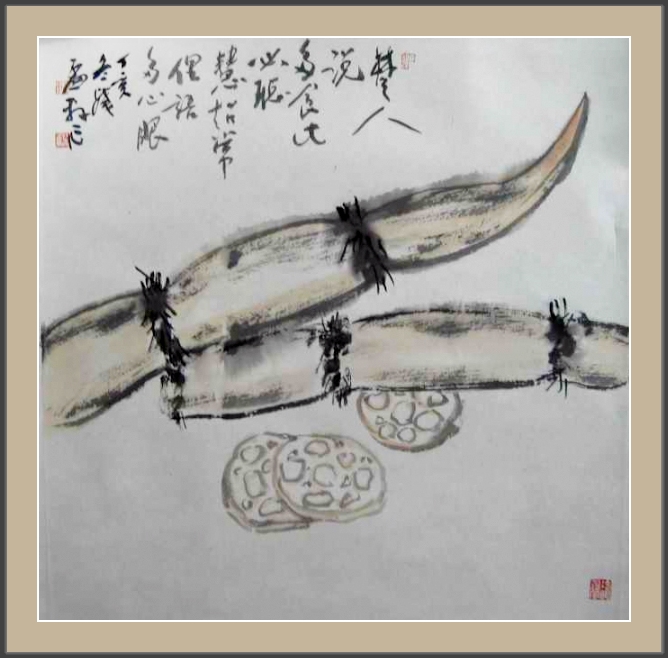

作品欣赏

田华作品: