边界层流(boundary layer flow)就是处于边界层的流体。边界层的概念是由德国学者普朗特(Prandtl)在1904年的海德堡国际学术会议上首次提出来的。普朗特认为,黏度比较小的流体(空气、水)绕过物体流动时,黏性切应力对流动的影响仅仅局限在物体表面的薄层内,而在此薄层以外,流体的黏性影响很小,流体可视为理想流体,流动可视为无旋流动(势流)。

基本介绍

- 中文名:边界层流

- 外文名:boundary layer flow

- 特点:无旋流动

- 提出时间:1904年

- 提出者:德国学者普朗特

- 一级学科:流体力学

基本概念

实际流体的流动问题可分为两大类:一类是流体在固体壁面所限定的空间範围内流动,如管道或通道内的流动,这类流动称为内流;另一类是流体从物体的外部流过,如风吹过建筑物,水流过桥墩,热交换器中流体沖刷传热管的流动,或物体在静止流体中运动(如飞机在空中飞行),等等。如果从固定在物体上的坐标系观察,则物体静止不动,流体绕物体流过,这类流动称为外流或绕流。研究绕流问题的着眼点常与内流问题不同,所关心的是物体周围流场的分布情况、物体受到的阻力和升力,以及流体绕物体时的黏性作用特性。

大多数的黏性流体力学问题,往往需要进行物理的或数学的近似,将基本方程加以简化,以便于求解。有些流动的雷诺数很小,这一类流动称为小雷诺数流动,可以相应地忽略某些项,简化方程,从而使问题得到解析解。另外还有一类流动,由于巨观尺度和流速较大,使得雷诺数很大,这种流动就属于大雷诺数流动。在这种情况下,由于在流体与固体的接触面附近,需要满足无滑移条件,其流速较小,因而局部的雷诺数仍然较小。边界层流动就属于这种情形。在边界层流动中,需要在靠近固壁的局部区域考虑黏性的作用,而在此区域之外不计黏性,即当成理想流体,从而可使许多流动问题得到解答。

下面举例说明翼形的绕流运动和管内湍流运动。当流速较低、攻角较小时,翼形附近的绕流运动呈现为层流状态;当流速逐步提高、攻角逐步增大时,层流变得不稳定;当流速和攻角较大时,会出现严重的流动分离现象,在分离区域内呈现为旺盛的湍流运动。同时还可注意到,无论是层流还是湍流,流速变化较大的区域只在紧靠翼形壁面的区域,而远离壁面的区域流速变化很小。

边界层流特徵

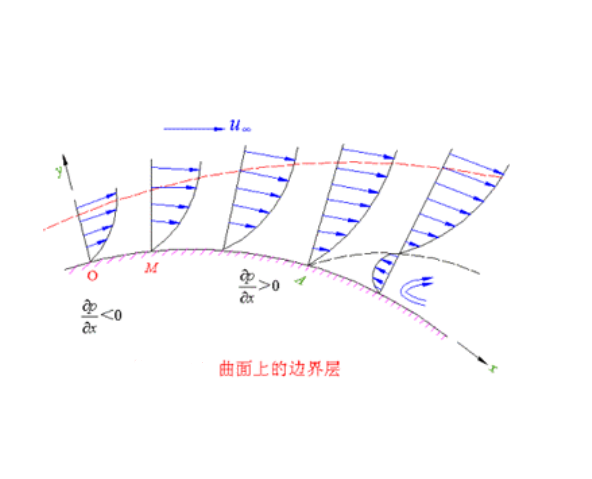

1904年普朗特(L.Prandtl)首先提出了边界层概念。通过实验观察,他发现对于诸如空气、水等普通的黏性流体,在大雷诺数绕流情况下,黏性的影响仅局限在物体壁面附近的薄层以及物体之后的尾迹流中。流动的其他区域速度梯度很小,黏性的影响也很小,可以按理想流体的势流理论来处理。物体壁面附近的薄层记忆体在着较大的速度梯度,黏性影响不能忽略,他把这一薄层称为边界层(Boundary.layer)。下面讨论边界层流基本特徵。

设极薄平板突然置于来流速度为u,的流场中:

(1)如果不考虑黏性(即理想流体),则对原流场无干扰;

(2)如果考虑黏性——壁面无滑移,并形成边界层流动;

通常把各个截面上速度达到0.99u值的所有流体质点的连线定义为边界层外边界,并把外边界到物面的垂直距离定义为名义边界层厚度(Nominal thickness)。

应当注意:边界层的外边界并不是流线,通常,流线会穿越边界层的外边界而进入边界层内部,即边界层的外边界两侧的流体存在质量和动量交换。

形成原理

在正常气压和气温下,空气的黏性很小,儘管如此,黏性对于空气流动的影响仍十分显着,特别是在靠近物体表面的区域。由于空气的黏性效应,与物体表面接触的空气贴附在物体表面,它将减慢靠近物体表面的一层空气的运动,这一空气层就称为边界层。与前述大气边界层中的平均风剖面类似,在边界层内,气流的速度从物体表面上为零(即无滑动)逐渐增大到边界层外的气流速度。实际上.大气边界层就是一个典型的物体边界层例子。边界层是空气黏性效应的一个重要表现。

如果边界层内的流体微粒速度因惯性力减小到使靠近物体表面的气流倒流,便出现了边界层分离。这种减速效应是因为气流中存在逆压梯度。当这种逆压梯度很大时,就会引起流动分离,例如钝体拐角的绕流就能产二生这样大的逆压梯度。分离层形成离散的旋涡,并脱落到钝体后方气流中,这些旋涡使得分离点(如拐角或房檐等)附近出现非常大的吸力。