上海戏剧学院(英文:Shanghai Theatre Academy,缩写:STA,简称“上戏”),是中国培养戏剧艺术专门人才的高等艺术院校。学院为中华人民共和国文化和旅游部与上海人民市政府共建高校,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位, 博士学位授予单位,艺术专业学位首批试点培养单位,上海市外国留学生政府奖学金院校,世界戏剧院校联盟成员,ITI/UNESCO国际表演艺术高等院校联盟成员。

上海戏剧学院前身是上海市市立实验戏剧学校,1945年12月1日创立。1949年10月,上海市立实验戏剧学校改名为上海市立戏剧专科学校。1952年全国高等院校实行院系调整,山东大学艺术系戏剧科、上海行知艺术学校戏剧组併入后正式建院,更名为中央戏剧学院华东分院。1956年正式命名为上海戏剧学院,系文化部直属院校。2000年4月划转为由上海市与文化部共建。2002年6月,原上海师範大学表演艺术学院併入,上海市戏曲学校、上海市舞蹈学校成为学校附属学校。

据2018年12月学校网站信息显示,上海戏剧学院共有华山路、莲花路、虹桥路和浦江等四个校区,校园占地35.53公顷,建筑面积24625平方米;设有11个二级教学单位,另有附属戏曲学校和附属舞蹈学校两所中专 ,开设20个本科专业;有全日制在校学生2596人,其中在校本科生1801人;截至2016年9月,学校共有专任教师270人。

基本介绍

- 硕士点:学术学位授权一级学科4个

专业学位授权类别1个 - 博士点:学术学位授权一级学科2个

- 主管部门:上海市

- 学校官网:http://www.sta.edu.cn

- 中文名:上海戏剧学院

- 外文名:Shanghai Theatre Academy

- 简称:上戏(STA)

- 创办人:李健吾、顾仲彝、黄佐临、吴仞之等

- 创办时间:1945年12月1日

- 类别:公立大学

- 类型:戏剧艺术

- 属性:市部共建高校

- 现任领导:校长黄昌勇

- 本科专业:20个

- 博士后:科研流动站2个

- 国家重点学科:二级学科1个

- 院系设定:表演系、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、电影电视学院、戏曲学院、舞蹈学院、创意学院

- 校训:至善至美

- 校歌:《上海戏剧学院院歌》

- 校庆日:12月1日

- 地址:本院:上海市静安区华山路630号

戏曲学院:上海市闵行区莲花路211号

舞蹈学校:上海市长宁区虹桥路1650号

浦江校区:上海市静安区康定路770号 - 院校代码:24691

- 主要奖项:2003年舞蹈学校被评为全国文化先进集体

2005年高等教育国家级教学成果二等奖1项

2009年高等教育国家级教学成果二等奖1项 - 知名校友:余秋雨、董卿、潘虹、李幼斌、李冰冰、徐峥、胡歌、陆毅、佟大为等

历史沿革

上海市立实验戏剧学校

1945年12月1日,在时任上海市教育局长顾毓秀的支持下,由戏剧家李健吾、顾仲彝、黄佐临、吴仞之等创办上海市立实验戏剧学校。学校接收地处北西川路横浜桥的原日本国民国小(今虹口区教师进修学院所在地)为校址,于1945年11月开始招收话剧演员组、技术组和研究班(编导组)新生,12月开学上课。着名戏剧家(作家)洪深、欧阳予倩、熊佛西、曹禺、陈白尘、杨村彬、吴仞之、赵景深、章靳以等均曾先后来校执教。

1946年10月,学校为抗议上海市参议会通过“裁撤剧校”的决议,展开护校斗争。在上海进步文化界的支援和社会舆论的压力下,学校得以保存下来。至1948年秋,学生人数达200人左右。

上海市立戏剧专科学校

1949年10月,学校改名为上海市立戏剧专科学校,沿袭解放前的体制,仍隶属上海市教育局领导。全校各科均招收高中毕业生人学,学制一律三年。 上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园中央戏剧学院华东分院

1952年9月,全国高等学校实行院系调整,山东大学艺术系戏剧科和上海行知艺术学校戏剧组併入上海市立戏剧专科学校,于11月正式成立中央戏剧学院华东分院(与北京中央戏剧学院并无行政隶属关係),业务划归中央文化部直接领导,仍由熊佛西任院长。学校规模日渐扩大,原有校址已不敷套用,遂于1955年8月迁至华山路。

上海戏剧学院

1956年12月,经国务院批准,学校更改校名为上海戏剧学院,隶属国家文化部。 上海戏剧学院校园-余秋雨工作室

上海戏剧学院校园-余秋雨工作室

上海戏剧学院校园-余秋雨工作室

上海戏剧学院校园-余秋雨工作室1960年5月,学校被文化部定为部属重点院校。至1962年建院10周年时,全院系科设定已发展为表演、导演、戏剧文学、舞台美术四个系的完整建制。在此时期,全院的学生人数从1952年的248人,增加到1965年的668人,教师人数从同期的57人增加到157人。其中宋端钧、赵铭彝、余上沅,孙浩然、吴晓帮、胡蓉蓉等名家都是解放后来校任教的。

1966年,“文化大革命”开始,上海戏剧学院教学工作被迫中断7年,至1973年恢复招生。

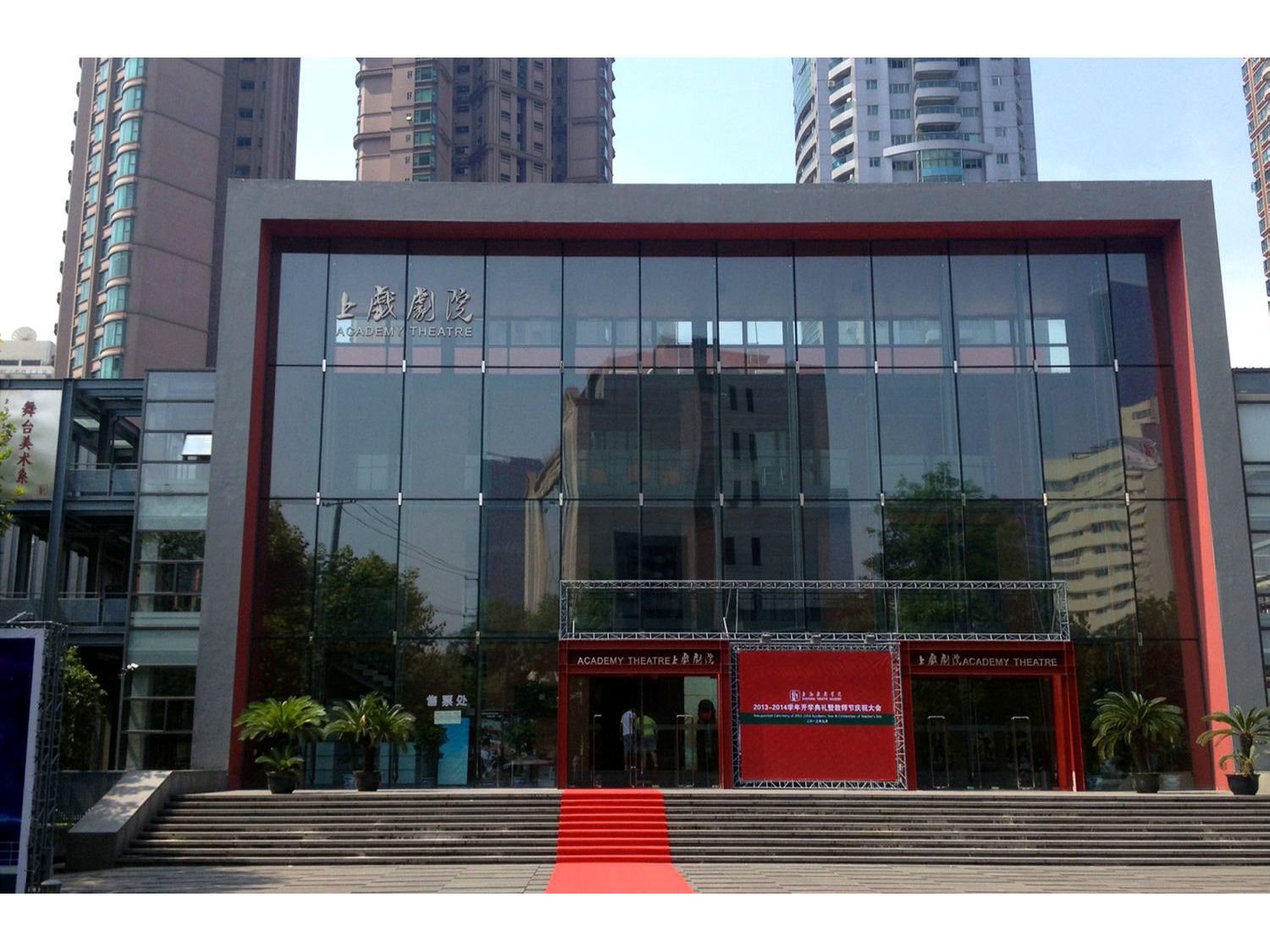

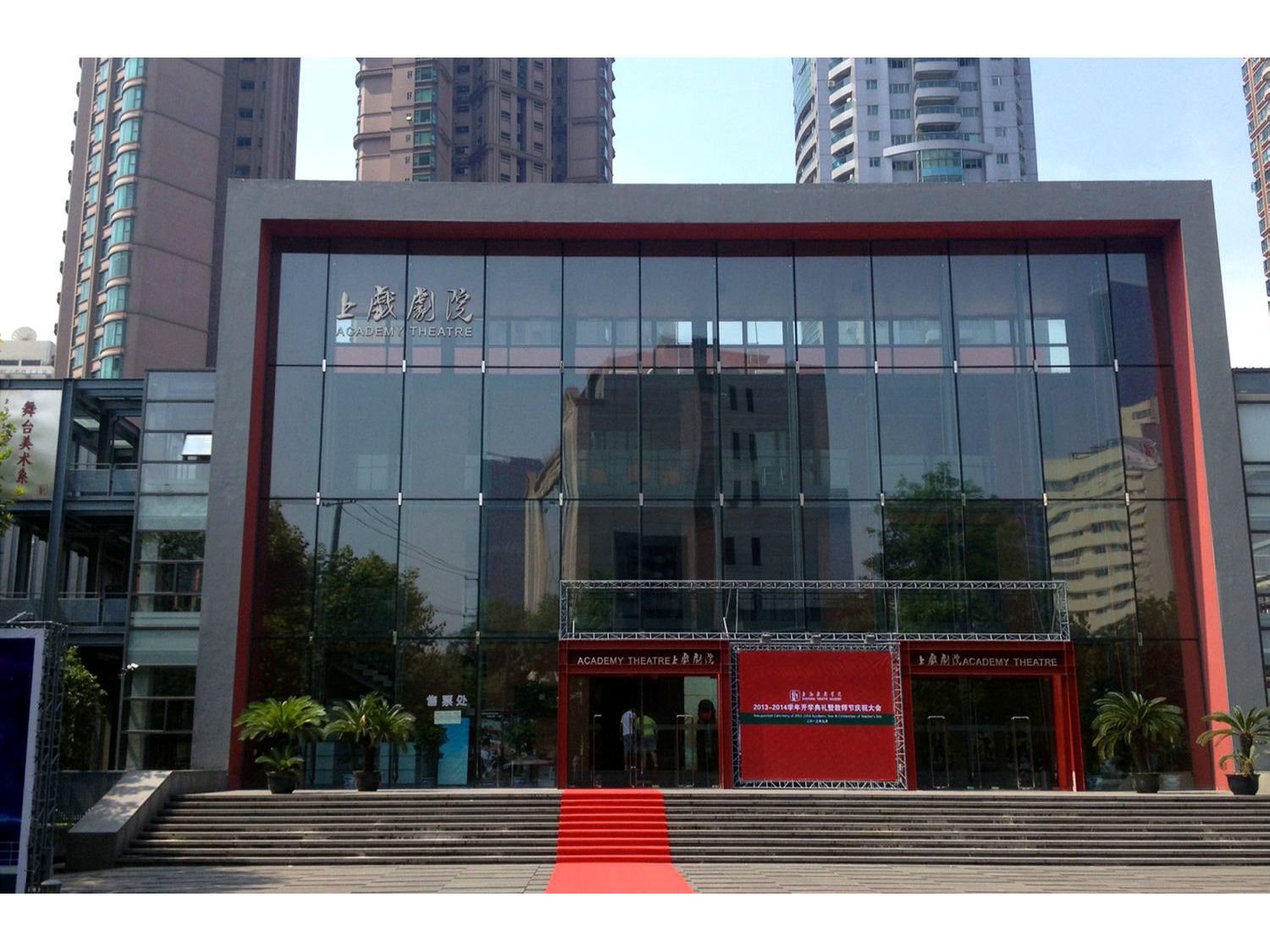

20世纪70年代中,学校曾建立美术系。80年代至90年代,曾开办电影导演班。1995年开办艺术设计、广播电视编导专业,在中国首创电视主持专业并成立了电视艺术系。 上海戏剧学院大门

上海戏剧学院大门

上海戏剧学院大门

上海戏剧学院大门1979年,上海戏剧学院开始招收硕士研究生。

1981年,经国务院批准,上海戏剧学院成为全国首批设立硕士学位的授予单位之一。当年首届毕业的研究生成为全国第一批获得戏剧学科硕士学位的毕业生。

1985年12月2日,熊佛西铜像在上海戏剧学院校园揭幕。

1992年,文化部决定学校为部属院校率先实行管理体制综合改革的试点单位。

1994年,学校荣获人事部、文化部命名的全国文化先进集体称号。 上海戏剧学院校园-佛西楼

上海戏剧学院校园-佛西楼

上海戏剧学院校园-佛西楼

上海戏剧学院校园-佛西楼1996年和2001年,戏剧戏曲学先后被列为市教委重点学科和上海市重点学科,2007年成为国家重点学科。

1999年,学校开始招收博士研究生。

2000年4月,上海戏剧学院从由文化部主管划为由文化部(现文化和旅游部)与上海市共建,以上海市管理为主。

2002年6月,原上海师範大学表演艺术学院併入上海戏剧学院,作为戏曲舞蹈分院。上海市戏曲学校、上海市舞蹈学校成为上海戏剧学院附属戏曲学校和附属舞蹈学校。

2004年,学校相继筹建了创意学院和继续教育学院。同年8月,上海戏剧学院与静安区人民政府正式签约,实行联合办学,原上海市培进中学也更名为上海戏剧学院附属高级中学。

2005年,学校在戏曲、舞蹈和电视艺术等相关专业基础上设立了戏曲学院、舞蹈学院、电视艺术学院。同年,学院获準为全国艺术专业学位首批试点培养单位。

2012年,上海戏剧学院上海米亚(MIA)艺术中心入选首批上海高校知识服务平台建设。

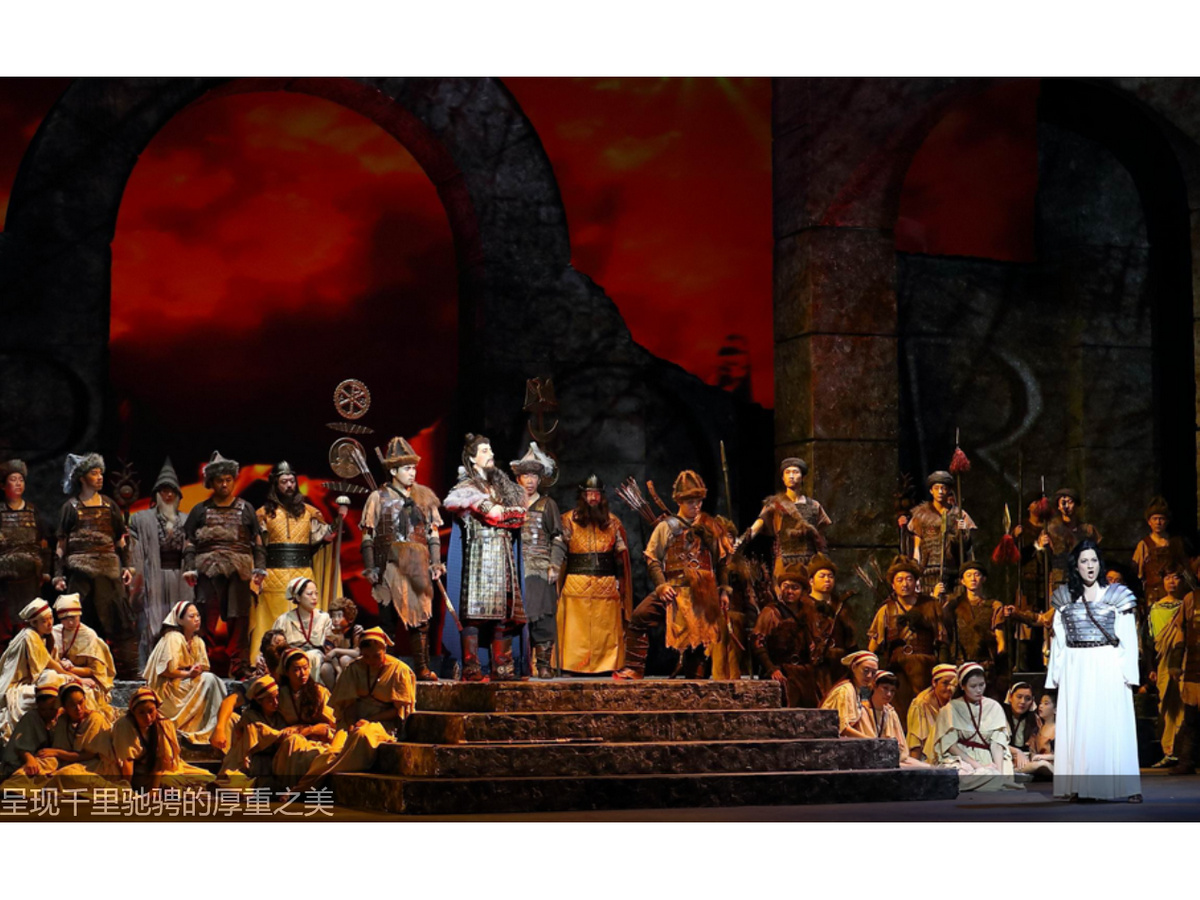

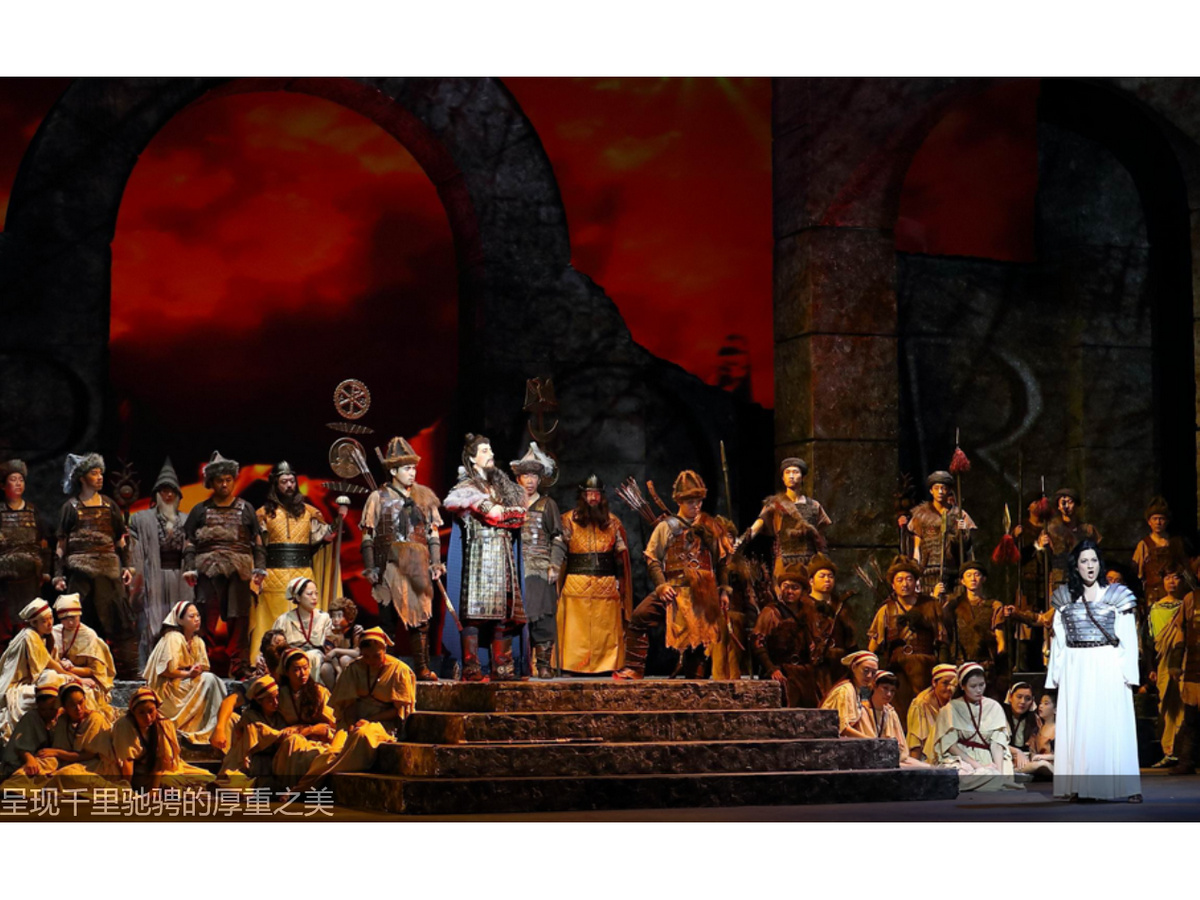

2016年11月,上海戏剧学院与阿里巴巴影业集团、复星集团签署了三方战略合作协定。 上海戏剧学院剧场内景

上海戏剧学院剧场内景

上海戏剧学院剧场内景

上海戏剧学院剧场内景2017年12月,上海戏剧学院与国家对外文化贸易基地(上海)国际高科技文化装备产业基地、美国国家广播电视业协会(NAB)签署了三方战略合作协定。

2018年6月,学校获批上海高等学校一流本科建设引领计画首批入选项目。

2018年11月,教育部公示第一批中华优秀传统文化传承基地名单,上海戏剧学院入选。

办学规模

院系专业

据2018年12月学校官网显示,上海戏剧学院设有表演系、戏剧文学系、舞台美术系、导演系、音乐剧中心、电影电视学院、戏曲学院、舞蹈学院、创意学院9个学院(系),设定本科专业20个。

院系 | 专业 |

表演系(2) | 表演(喜剧) |

表演(戏剧影视) | |

创意学院(12) | 媒体创意 |

艺术设计 | |

艺术设计(创意与设计) | |

艺术设计(创意与设计-视觉传达) | |

艺术设计(平面与室内设计) | |

艺术设计(游戏动画) | |

艺术设计(游戏动漫设计与製作) | |

公共事业管理(艺术管理) | |

公共事业管理(创意与管理) | |

数字媒体艺术(动画设计) | |

公共事业管理 | |

视觉传达设计 | |

导演系(2) | 戏剧影视导演 |

戏剧影视导演 | |

电影电视学院(3) | 播音与主持艺术 |

广播电视编导 | |

广播电视编导(影视製作) | |

舞蹈学院(10) | 舞蹈表演1、舞蹈表演2、舞蹈表演3、舞蹈编导4 |

舞蹈表演(芭蕾舞) | |

舞蹈表演(古典舞) | |

舞蹈表演(国标舞) | |

舞蹈表演(民间舞) | |

舞蹈表演(中国舞) | |

表演(舞蹈音乐) | |

舞台美术系(10) | 戏剧影视美术设计1、戏剧影视美术设计2、 戏剧影视美术设计3、戏剧影视美术设计4 |

戏剧影视美术设计(舞台设计) | |

戏剧影视美术设计(灯光设计) | |

戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | |

戏剧影视美术设计(剧场管理) | |

戏剧影视美术设计(服装设计) | |

戏剧影视美术设计(化妆设计) | |

戏剧文学系(5) | 艺术教育(戏剧) |

戏剧影视文学(教育戏剧) | |

戏剧影视文学(戏剧学) | |

戏剧影视文学 | |

艺术教育 | |

戏曲学院(28) | 表演1、表演2、表演3、表演4 |

公共事业管理(民众文化管理) | |

公共事业管理(听觉艺术展示) | |

作曲与作曲技术理论(京昆唱腔与音乐设计) | |

作曲与作曲技术理论(音频设计与製作) | |

作曲与作曲技术理论(戏剧戏曲音乐设计与製作 | |

表演(布袋木偶) | |

表演(京剧) | |

表演(京剧器乐) | |

表演(京昆器乐) | |

表演(京昆器乐与民乐) | |

表演(崑剧) | |

表演(崑剧音乐) | |

表演(民族器乐) | |

表演(木偶) | |

表演(木偶表演) | |

表演(木偶表演与造型) | |

表演(木偶皮影) | |

表演(木偶造型) | |

表演(提线木偶) | |

表演(戏曲表演) | |

表演(戏曲音乐) | |

表演(戏曲音乐剧) | |

表演(越剧) | |

戏剧影视导演(戏曲导演) | |

音乐剧中心(1) | 表演(音乐剧) |

师资力量

截至2016年9月,学校有专任教师270人,具有高级职称专任教师占比36.67%;具有硕士学位的教师168人,占比62.2%,具有博士学位的教师47人,占比17.4%;45岁以下教师占比74.8%。据2018年12月学院网站介绍,上海戏剧学院有教授45名。 上海戏剧学院-瑞钧剧场内景

上海戏剧学院-瑞钧剧场内景

上海戏剧学院-瑞钧剧场内景

上海戏剧学院-瑞钧剧场内景上海高等学校市级教学团队:服装与化妆教研室(徐家华)、主持艺术系列课程教学团队(吴洪林)、舞蹈教学创新教学团队(陈家年)

学科建设

截至2012年9月,上海戏剧学院有博士后科研流动站2个、一级学科博士授权点2个、一级学科硕士授权点4个、专业学位硕士授权点1个,有国家重点学科2个、上海高校一流学科2个。 上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园博士后科研流动站:戏剧与影视学、艺术学理论

一级学科博士学位授权点:戏剧与影视学、艺术学理论

一级学科硕士学位授权点:戏剧与影视学、艺术学理论、设计学、音乐与舞蹈

硕士专业学位授权点:艺术硕士(包括戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术6个领域)

二级学科国家重点学科:戏剧戏曲学 上海戏剧学院剧场

上海戏剧学院剧场

上海戏剧学院剧场

上海戏剧学院剧场上海高校一流学科:戏剧与影视学(A类)、设计学(B类)

上海市高峰学科:戏剧与影视学(I类)

上海市高原学科:设计学(I类)、艺术学理论(II类)

上海市重点学科:戏剧戏曲学

教学建设

截至2018年,上海戏剧学院有国家级特色专业3个、国家级精品课程2门、市级精品课程14门。 上海戏剧学院戏曲学校大门

上海戏剧学院戏曲学校大门

上海戏剧学院戏曲学校大门

上海戏剧学院戏曲学校大门国家级特色专业:戏剧影视美术设计、广播电视编导、戏剧影视文学

国家级精品课程:化妆设计与创作体现、中国戏曲史

国家培训中心:国家崑曲表演人才培训中心、中国木偶皮影艺术人才培养基地和戏曲人才培养模式创新实验区

国家与上海市共建实验室:演播空间实验室、摄录製作基础教学实验室

市级精品课程:芭蕾女班足尖基本功训练、导演基础理论、电视纪录片创作、演播语言组织、电视文艺节目策划、导演元素练习、电影名片分析、多幕剧演出创作、电视剧写作、台词课、戏曲写作、形体技巧训练 上海戏剧学院学生演出

上海戏剧学院学生演出

上海戏剧学院学生演出

上海戏剧学院学生演出市级重点课程:主持人语体艺术、导表演基础、电视导演理论与技巧、电视剧写作、影视音响製作基础

上海市级教学工作室:芭蕾舞精英教学工作室、中国舞教学工作室。

上海戏剧学院教学获国家级奖:

2005年高等教育国家级教学成果二等奖1项

2009年高等教育国家级教学成果二等奖1项

2018年高等教育国家级教学成果拟授二等奖1项(公示)

上海戏剧学院级附属院校教学获上海市级奖:

2013年上海市级教学成果奖2项,二等奖3项。

2017年上海市教育成果奖:基础教育二等奖1项;职业教育一等奖1项、二等奖1项;高等教育特等奖1项、一等奖3项、二等奖1项(合作)。

艺术创作

平台建设

截至2014年4月,上海戏剧学院有上海高校人文社会科学重点研究基地1个、上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地1个、上海市人文艺术创新工作室3个、上海高校知识服务平台1个。学院下属戏曲学院、电影电视学院、舞蹈学院还有国家培训中心3个,艺术工作室2个、国家与上海市共建实验室2个、市级重点实验室3个、市级重点艺术创新工作室1个。 上海戏剧学院教室内景

上海戏剧学院教室内景

上海戏剧学院教室内景

上海戏剧学院教室内景上海戏剧学院米亚(MIA)艺术中心,是国家文化部签署的“数字演艺集成创新文化部重点实验室”、国家七部委设立的“文化科技创新产业联盟”成员、“两岸青年文化交流基地”,也是市教委第一批9个高校公共知识服务平台中唯一的数字影像科技艺术的平台。

上海高校人文社会科学重点研究基地:中国戏剧研究基地。

上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地:上海市综合艺术教育教学研究基地。

上海市人文艺术创新工作室:表演艺术创新工作室、舞台美术创新工作室、舞蹈艺术创新工作室。

上海市教委重点建设实验室:电视视频音频实验室、计算机语音嗓音实验室,以及电视节目语体样态分析中心媒介传播内容评估体系实验室。

上海市重点艺术创新工作室:舞蹈艺术创新工作室。

艺术工作室:梅兰芳艺术工作室、谭鑫培艺术工作室。

上海高校知识服务平台:上海米亚(MIA)艺术中心

研创成果

2000年至2008年间,上海戏剧学院共承担科研项目198项,其中市级以上科研项目102项,包括1项国家社科基金项目。2014年,学校获得2项国家社科基金艺术学项目立项资助。 上海戏剧学院院歌

上海戏剧学院院歌

上海戏剧学院院歌

上海戏剧学院院歌2010年,上海戏剧学院戏曲学院、上海青年京崑剧团选送的京剧《死水微澜》入选2010年全国京剧优秀剧目展演。2010年11月,上海戏剧学院的音乐话剧《瞬间不是永远》在第二届中国校园戏剧节中荣获专业组优秀剧目奖和优秀编剧奖两项大奖。

2011至2015年期间,学院各类科研项目总计126个,其中包括教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家社科基金项目、国家社科基金艺术学项目、教育部人文社会科学研究项目、文化部国家文化科技提升计画项目、文化部国家重点实验室等国家级项目。2015年获得的国家艺术基金项目4项。

艺术资源

- 戏剧博物馆

上海戏剧博物馆依託上海戏剧学院重点学科,由物理形态馆、数字资料馆和动态演示馆三部分组成。博物馆以大量收藏戏剧戏曲历史文献、艺术品与实物、演出资料,集中展示、记录、再现艺术家生平,策划多媒体戏剧动态展演等专题为主要工作内容,是以"一馆多区、形态综合、内容多元"为办博理念,集收藏、陈列、展出、教学、演出、参观、训练等多种功能于一体的公共文化基础设施。 上海戏剧学院戏剧博物馆

上海戏剧学院戏剧博物馆

上海戏剧学院戏剧博物馆

上海戏剧学院戏剧博物馆- 图书馆资源

上海戏剧学院图书馆共有藏书约21.8万册,期刊合订本2.8万册,订阅中外期刊700余种,较完整系统地保存了国内戏剧、电影、电视方面的专业期刊资料。

据2018年12月上海戏剧学院戏曲学院网站显示,该院图书馆共有藏书量为:平装书3万7千余种,5万余册;古籍线装书334种,1733册;馆藏戏曲声像资料逾3000种。

- 学术期刊

《戏剧艺术》是上海戏剧学院主办的学报,为全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价资料库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊资料库来源期刊。该刊设有戏剧理论与批评、中国戏曲史论、中国话剧史论、表导演艺术研究、剧场演艺研究、戏剧教育研究、比较戏剧与跨文化戏剧研究、国外戏剧思潮、外国戏剧史论、剧本译介等栏目。 《戏剧艺术》期刊

《戏剧艺术》期刊

《戏剧艺术》期刊

《戏剧艺术》期刊《艺术管理》是上海戏剧学院主办的中国国内第一份专门研究艺术领域管理议题的综合性双语类学术刊物。该刊聚焦各类艺术机构和文化企业的战略运营和持续发展,关注艺术管理领域政府谘询、行业发展以及学科建设的进展,跟蹤整个艺术管理行业在社会发展中的跨界与融合。

合作交流

2008年3月30日,联合国教科文组织国际戏剧协会(简称:国际剧协)亚太戏剧教育中心在上海戏剧学院成立,中心将常驻上海戏剧学院。中心成立后,将推动亚太地区各戏剧院校开展学术交流与合作、举办专业论坛、启动区域合作培养研究生的计画等。2015年4月,学院与国际剧协加强合作,从拓展艺术人才国际视野的高度,联合举办各类国际文化艺术活动。如2016年在法国巴黎成功举办“国际舞蹈日”活动,把中国舞蹈更好地传播到世界。 上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园

上海戏剧学院校园据2018年12月学院网站显示,上海戏剧学院与56所外国戏剧院校及多家国际机构、团体建立了校际交流和合作关係。学校还依託国际小剧场戏剧展演、冬季学院、夏季学校和跨文化交流学全日制英语硕士专业等常态项目,开展国际交流。

学校经常聘请国际专家来校讲学、排戏,学院的专业教师也经常受聘到国外讲学访问,共有五十多个国家和地区学生来校留学、研修。学校的演出团、教学小组也先后赴新加坡、日本、英国、义大利、德国、美国、韩国、比利时、罗马尼亚以及中国港澳台地区演出,交流教学实践。学校先后主办多次国际学术研讨会、国际莎士比亚戏剧节、国际小剧场戏剧节。

文化传统

校徽

上海戏剧学院校徽以中文“戏”字为中心图案,以方中带圆的弧形框作为边界。“戏”字源于中国先秦时期大篆体,其结构经变形处理,由依稀可辨的四个人型组成。四个人型正在进行表演,动作各不相同,既独立成趣,又相互支撑,具有鲜明的东方色彩和动态美感。“戏”字散发着中国艺术精神,含蓄地表现了学院的优良传统和育人理念。弧形框取自舞台、银幕、萤屏三者物理形态的意象,寓意戏剧学院在艺术天地里融会贯通、与时俱进。校徽整体图案于古朴浑厚中见精妙,韵味悠长。

校徽标誌以中文“戏”字为核心识别符号,篆体“戏”字结构变形。一是“戏”的象形字,执戈者与兽的搏斗组合;二是四个舞者组合,外弧形框取自舞台、银幕、萤屏媒介形态的意象。

校训

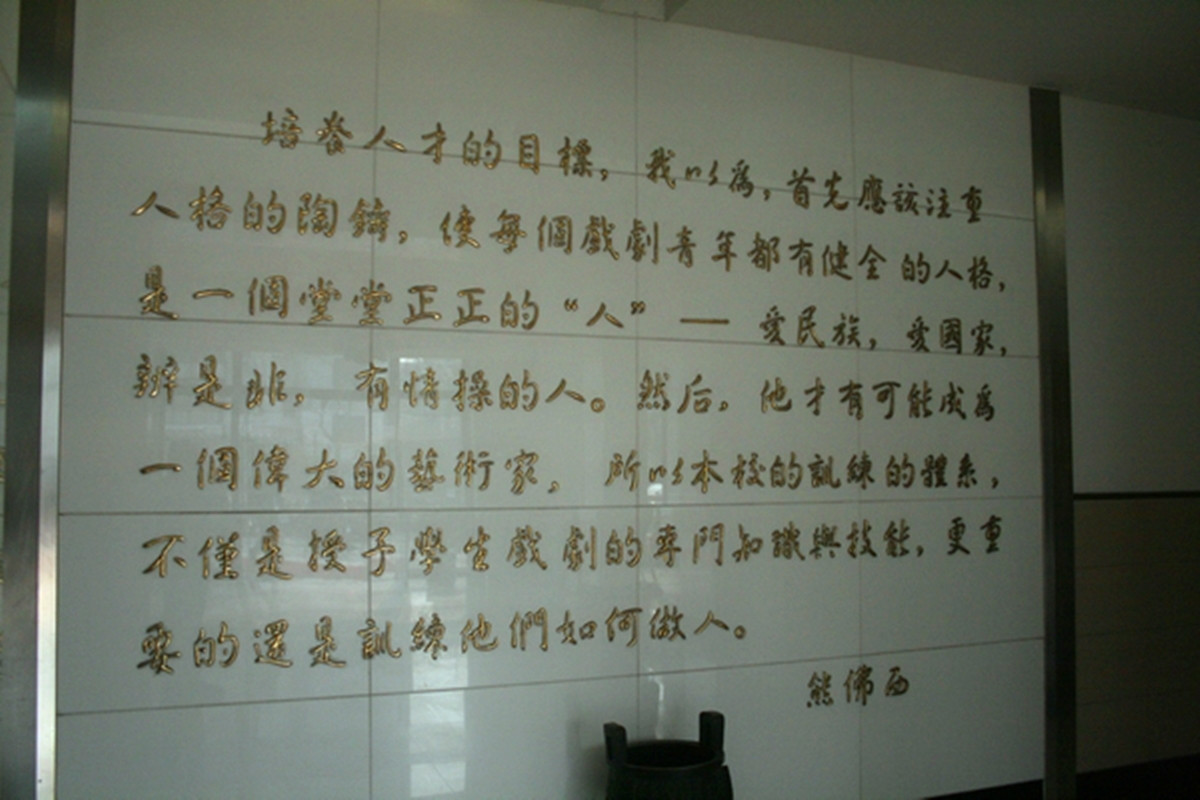

校训

校训“至善至美”

培养人才的目标,我以为,首先应该注重人格的陶铸,使每个戏剧青年都有健全的人格,是一个堂堂正正的“人”——爱民族,爱国家,辨是非,有情操的人。然后,他才有可能成为一个伟大的艺术家,所以本校的训练的体系,不仅是授予学生戏剧的专门知识与技能,更重要的还是训练他们如何做人。

——熊佛西

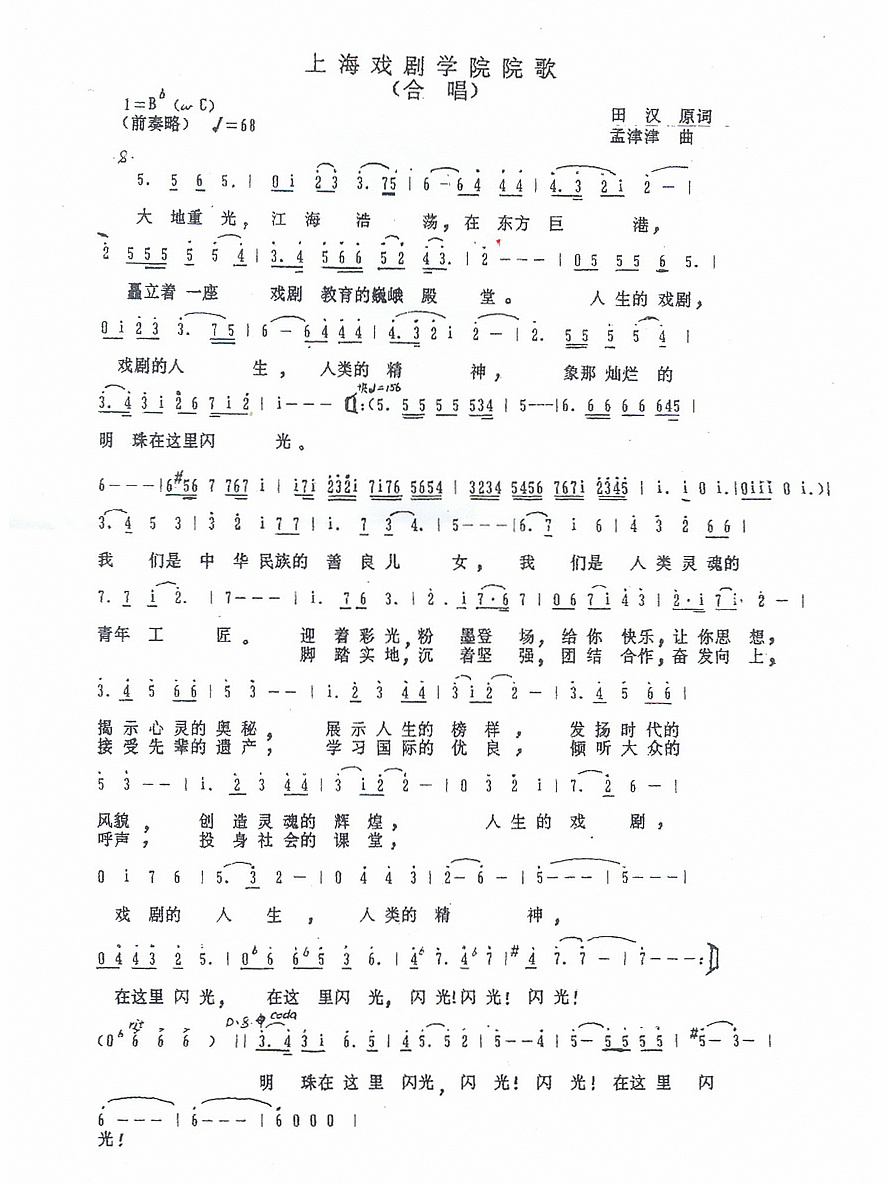

校歌

《上海戏剧学院院歌》:1947年田汉作词,2010年修订。

上海戏剧学院院歌

上海戏剧学院院歌大地重光, 江海浩蕩, 在东方巨港, 矗立着一座戏剧教育的巍峨殿堂。 人生的戏剧, 戏剧的人生, 人类的精神象那灿烂的明珠在这里闪光。 我们是中华民族的善良儿女, 我们是人类灵魂的青年工匠。 脚踏实地, 沉着坚强, | 团结合作, 奋发向上。 接受先辈的遗产, 学习国际的优良, 倾听大地的呼声, 投身社会的课堂。 人生的戏剧, 戏剧的人生, 人类的精神, 在这里闪光,闪光! 明珠在这里闪光,闪光! |

学院领导

现任领导

姓名 | 职务 | 任职时间 |

楼巍 | 党委书记 | 2008年11月— |

黄昌勇 | 院长 | 2017年4月— |

胡敏 | 党委副书记 | 2012年4月— |

周银娥 | 党委副书记、纪委书记 | 2018年1月— |

张伟令 | 党委副书记、副院长 | 2018年1月— |

唐立兔 | 副院长 | 2018年2月— |

杨扬 | 副院长 | 2018年2月— |

刘庆 | 副院长 | 2018年2月— |

张佳春 | 总会计师 | 2016年6月— |

历任领导

姓名 | 职务 | 任职时间 |

顾仲彝 | 校长(上海市市立实验戏剧学校) | 1945年12月—1947年12月 |

熊佛西 | 校长(上海市市立实验戏剧学校) | 1947年2月—1949年6月 |

校长(上海市戏剧专科学校) | 1949年6月—1952年9月 | |

院长(中央戏剧学院华东分院) | 1952年10月—1955年12月 | |

熊佛西 | 院长 | 1952年12月—1965年10月 |

苏堃 | 党委书记兼副院长 | 1956年12月—1980年2月 |

院长 | 1981年4月—1984年2月 | |

书记 | 1980年2月—1981年4月 | |

杨进 | 书记 | 1958年9月—1964年8月 |

于伶 | 院长 | 1980年12月—1981年4月 |

苏宁 | 书记 | 1981年4月—1984年2月 |

何添发 | 书记 | 1984年2月—1990年7月 |

陈恭敏 | 院长 | 1984年2月—1988年2月 |

胡志宏 | 书记 | 1991年5月—1994年4月 |

余秋雨 | 院长 | 1990年7月—1992年6月 |

戴平 | 书记 | 1994年4月—2003年8月 |

荣广润 | 院长 | 1996年4月—2006年4月 |

胡妙胜 | 院长 | 1992年6月—1996年4月 |

贺寿昌 | 书记 | 2003年8月—2008年9月 |

韩生 | 院长 | 2009年9月— 2016年4月 |

校区设定

华山路校区:表演系、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、音乐剧表演艺术中心和创意学院所在地,功能定位为戏剧艺术教育中心。

莲花路校区:戏曲学院、电影电视学院以及附属戏曲学校的所在地,功能定位是中华戏曲教育中心。

虹桥路校区:坐落于上海国际舞蹈中心,2017年3月正式启用,下设舞蹈学院和附属舞蹈学校,功能定位是舞蹈教育中心。

浦江校区:于2016年12月1日开工建设,2019年新学期启用,是机制创新的影视新媒体教育中心。

知名校友

类别 | 入学年代 | 姓名(入学年份) |

学者、话剧影视表演艺术家和着名演员 | 1945~1950 | 严翔(1947) |

1951~1960 | 胡庆树(1951)、游本昌(1952)、郑毓芝(1954)、 焦晃(1955)、杨在葆(1955)、祝希娟(1956)、 曹雷(1958)、魏宗万(1959)、孙飞虎(1960) | |

1961~1970 | 乔榛(1961)、聂雅亮(1962)、赵有亮(1962)、 童自荣(1962)、余秋雨(1963) | |

1971~1980 | 奚美娟(1973)、潘虹(1973)、杨绍林(1973)、 郭达(1974)、祝延平(1977)、周野芒(1977)、 宋忆宁(1977)、孙淳(1977)、王伯昭(1978)、 李媛媛(1978)、吴冕(1978)、刘威(1980)、 张秋歌(1980)、丁嘉丽(1980) | |

1981~1990 | 大宋佳(1981)、韩生(1981)、王洛勇(1981)、 李幼斌(1983话剧表演进修班)、尤勇(1984)、 罗怀臻(1984)、萨日娜(1985)、高曙光(1985)、 郭冬临(1985)、沙晓岚(1985)、陈红(1986)、 耿歌(1986)、周杰(1989)、郝平(1989)、 王琳(1989)、任程伟(1989)、徐峥(1990)、 宁静(1990)、果静林(1990) | |

1991~2000 | 于洋(1991)、任泉(1993)、刘晓虎(1993)、 廖凡(1993)、黄浩(1993)、李冰冰(1993)、 任泉(1993)、刘晓峰(1993)、马伊琍(1994)、 保剑锋(1994)、陆毅(1995)、王景春(1995)、 鲍蕾(1995)、薛佳凝(1995)、罗海琼(1995)、 田海蓉(1995)、陈蓉(1995)、周瑾(1995)、 吉雪萍(1995)、沈傲君(1995)、董卿(1995)、 陆毅(1995)、聂远(1996)、郝蕾(1996)、 姚芊羽(1996)、冯绍峰(1997)、严宽(1997)、 杨蓉(1997)、佟大为(1997)、王阳(1998)、 张铎(1998)、任重(1998)、万蒂妮(1998)、 贝倩妮(1998)、小宋佳(1999)、何念(1999)、 童蕾(1999)、万茜(2000)、高梓淇(2000)、 高昊(2000)、郭京飞(2000)、张丹峰(2000) | |

2001~2010 | 胡歌(2001)、袁弘(2001)、韩雪(2001)、 李念(2002)、孙艺洲(2002)、雷佳音(2002)、 杨潇(2002)、高云翔(2002)、张峻宁(2003)、 肖涵(2003)、王传君(2004)、郑恺(2004)、 陈赫(2004)、海陆(2004)、李金铭(2004)、 江疏影(2004)、钱枫(2004)、杜江(2004)、 金世佳(2005)、李佳航(2006)、魏千翔(2006)、 娄艺潇(2006)、林更新(2007)、蒲巴甲(2007)、 姜瑞佳(2008)、蒋劲夫(2009)、张哲瀚(2009)、 迪丽热巴(2010) | |

2011~ | 郭晓婷(2011)、王莎莎(2011) | |

戏曲表演艺术家和着名戏曲演员 | 1951~2000 | 杨春霞、李炳淑、岳美缇、王芝泉、张静娴、蔡正仁、 计镇华、刘异龙、梁谷音、华文漪、王佩瑜、傅希如 |

2001~2010 | 翁佳慧(2003)、杨亚男(2004)、蓝天(2004)、 付佳 | |

舞蹈表演艺术家 | 凌桂明、茅惠芳、石钟琴、汪齐凤、杨新华、黄豆豆、 谭元元 | |

作家 | 陈耘、陈祖芬(1960)、沙叶新(1961)、 秦培春(1964)、孙祖平(1964)、陆军(1977)、 赵耀民(1978)、王仁杰(1980编剧进修班)、 罗怀臻、李莉 | |

戏剧理论家 | 陈多、余秋雨(1963)、丁罗男(1963)、 陈世雄、叶长海(1979)、孙惠柱(1979) | |

舞台美术家(画家)和理论 | 周本义(1950)、龚和德(1950)、金长烈(1951)、 胡妙胜(1951)、毛信科(1959)、蔡体良(1961)、 陈均德、李山、徐家华(1973)、俞晓夫(1975)、 周长江(1975)、郭润文(1978)、陈箴(1978)、 徐翔(1980)、蔡国强(1981)、韩立勛(1981)、 韩生(1981)、伊天夫(1983)、肖丽河(1983)、 沙晓岚(1985) | |

导演艺术家 | 朱端钧、胡导、李翰祥、王扶林、张戈、 胡伟民(1949)、杨延晋(1964)、徐企平(1950)、 马科、陈明正(1950)、熊源伟(1960)、 张仲年(1962)、苏乐慈(1962)、毛卫宁(1982)、 芦昂(1985) | |

主持人 | 和晶(1988)、程雷(1990)、陈蓉(1995)、 吉雪萍(1995)、周瑾(1995)、朱桢(1997)、 董卿(2007) |