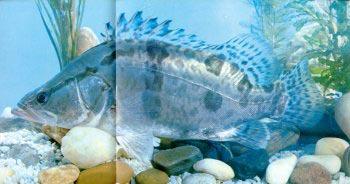

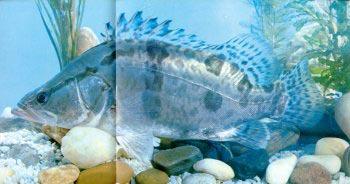

鳜(学名:Siniperca chuatsi)是鲈形目真鲈科鳜属的鱼类,俗称鳜鱼、花鲫鱼、桂鱼、季花鱼等,是中国特产的一种食用淡水鱼,体侧上部呈青黄色或橄褐色,有许多不规则暗棕色或黑色斑点和斑块,腹部灰白,背部隆起,口较大,下颌突出,背鳍一个,鱼鳞细小、呈圆形,性兇猛,肉食性。喜食小型鱼类,小型甲壳类动物及昆虫等。

基本介绍

- 中文学名:鳜

- 拉丁学名:Siniperca chuatsi

- 别称:桂鱼、季花鱼、花鲫鱼、鳌花等

- 界:动物界

- 门:脊索动物门 Chordata

- 纲:辐鳍鱼纲 Actinopterygii

- 目:鲈形目 Perciformes

- 亚目:鲈亚目 Percoidei

- 科:真鲈科 Percichthyidae

- 属:鳜属 Siniperca

- 种:鳜鱼 S. chuatsi

- 分布区域:中国东部平原的江河湖泊

简介

体较高而侧扁,背部隆起。口大,下颌明显长于上颌。上下颌、犁骨、口盖骨上都有大小不等的小齿,前鳃盖骨后缘呈锯齿状,下缘有4个大棘;后鳃盖骨后缘有2个大棘。头部具鳞,鳞细小;侧线沿背弧向上弯曲。背鳍分二部分,彼此连线,前部为硬刺,后部为软鳍条。体黄绿色,腹部灰白色,体侧具有不规则的暗棕色斑点及斑块;自吻端穿过眼眶至背鳍前下方有一条狭长的黑色带纹。 鳜鱼

鳜鱼

鳜鱼

鳜鱼鳜鱼广泛分布于中国东部平原的江河湖泊。天然产量相当高。肉洁白、细嫩而鲜美,(味道有点像海鱼)无小刺,富含蛋白质。每百克可食部分含蛋白质15.5-19.3克,脂肪0.4-3.5克,热量78-109千卡,钙79-206毫克,磷107-143毫克,铁0.7-5.6毫克,硫胺素0.01毫克,核黄素0.10毫克,尼克酸1.9毫克。鳜鱼自古就被列为名贵鱼类之一。1972年出土的马王堆汉墓内的随葬品中,就有鳜鱼!鳜鱼的幽门垂多而成簇,俗称桂花鱼,其味清香扑鼻,鲜脆可口,可谓“席上有鳜鱼,熊掌也可舍”。值得注意的是,鳜鱼的12根背鳍刺、3根臀鳍刺和2根腹鳍刺均有毒腺分布,若被刺伤后肿痛甚烈,发热、畏寒,为淡水刺毒鱼类中刺痛最严重者之一。在捕捉和剖杀鳜鱼时,应特别小心。

生物学特性

分布範围

鳜鱼主要分布于青藏高原外的全国各地,分别在江苏、上海、浙江、江西、湖北、湖南、广东、安徽等。特别是江苏的十大淡水湖,更是盛产区,鳜鱼也为江苏名特优鱼品种之一。

形态特徵

鳜鱼体肥肉厚,高而侧扁,口大,端位,口裂略倾斜,上颌骨延伸至眼后缘,下颌稍突出,上、下颌前部的小齿扩大成犬齿状,眼上侧位,前鳃后缘具4~5枚棘,鳃盖骨后部有2个平扁的棘,圆鳞细小,背鳍长,前部为棘,后部为分枝软条,前鳃量骨后缘有细小的锯齿,下角及下缘各具2小棘,间鳃盖骨和鳃盖骨下缘光滑,身体呈黄绿色,腹部黄白色,体两侧有大小不规则的褐色条纹。

据《江苏鱼类志》记载,鳜鱼背鳍Ⅻ,13~15 ;臀鳍Ⅲ,9~11 ;胸鳍 15~16 ;腹鳍Ⅰ,5。侧线鳞 120~140。鳃耙 7~8。幽门盲囊 142~420。体长为体高 2.2~3.1 倍,为头长 2.3~3.0倍。头长为吻长 3.2~3.7 倍,为眼径 5.7~7.1 倍,为眼间隔6.6~7.0 倍。尾柄长为尾柄高 1.0~1.2 倍。上述形态学的描述与有些文献的描述不完全一致。经比较分析认为,可能是由于地理种群及样本差异所致。关于鳜鱼的分类,一般研究认为,鳜鱼隶属鲈形目Perciformes、鲈亚目 Percoidei、 科Serranidae、鳜亚科 Sinipercinae、鳜属 Siniperca、鳜Sinipercachuatsi(Basilewsky)。但也有研究者认为应隶属鲈形中的暖鲈科 Percichthyidae。原始鳜类在中新世或中新世以前产生于中国、朝鲜、日本一带,上新世时发生大规模物种分化,在朝鲜、日本一带产生了少鳞鳜属鱼类,在中国产生了鳜鱼。可以说,鳜鱼是第三纪中新世及其以前残留下来的鱼类。

分类

常见鳜鱼有2种,外形极为相似,区别在于:翘嘴鳜(S.chuatsi ,英文名:Mandarinfish , Aukua)的鳃耙为7,眼较小,头长为眼径的5.3-8.1倍,上颌骨伸达眼后缘之后的下方,侧线鳞为110-142,颊下部有鳞,幽门垂为198-440个。而大眼鳜(S.kneri ,英文名:Bigeye mandarinfish)的鳃耙为6,眼较大,头长为眼径的4.7-5.1倍,上颌骨仅伸达眼后缘之前的下方,侧线鳞为85-98,颊部不被鳞,幽门垂为74-98个。翘嘴鳜生长速度快,个体大,常见为2-2.5公斤,最大个体重可达50公斤;大眼鳜生长缓慢,个体较小,最大个体能长至重2公斤。

生活习性

鳜鱼又叫桂鱼、鳌花鱼,属于分类学中的脂科鱼类。唐朝诗人张志和写下的着名诗句“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”,讚美的就是这种鱼,而且,鳜鱼还是“三花五罗”中最名贵的鱼。

鳜鱼一般喜欢栖息于清洁、透明度较好、有微流水的环境中。常钻入洞穴石缝中或草丛内,夜间喜出来觅食,冬季潜入深水处。鳜鱼为典型的肉食性鱼类,喜食活饵料,常吞食超过自身长度的鲢鱼、青鱼、团头鲂、鳊、细鳞斜颌鲴等活鱼苗。在生长的不同阶段,其摄食对象有所不同。全长15厘米以下的鳜鱼喜食虾类及小型的鱼等,25厘米以上则喜食较大型鱼类鳊、鲤等。

鳜一般栖息于静水或缓流的水体中,尤以水草茂盛的湖泊中数量最多。冬季不大活动,常在深水处越冬,一般不完全停止摄食。春季天气转暖时,则游到沿岸浅水区觅食;此时的雌雄鱼白天都有侧卧在湖底下陷处的卧穴或坑洞中习性,夜间在水草丛中活动、觅食。主要以其它鱼类为食,1-2月摄食较差,6-7月最为旺盛,生殖期採食强度稍下降。鳜鱼通常长至2冬龄,在东北须至3冬龄才达性成熟,亲鱼于5-7月集群于夜间在平缓的流水环境中产卵。6-7月为产卵盛期,怀卵量为3-20万粒。

平时鳜鱼独居生活,这也是几乎所有食肉鱼的共性。鳜鱼对水温有较强的适应性,在中国南北方的水系里均有分布。鳜鱼生活在水清的江河湖泊中的近底层,特别喜欢藏身于水底石块之后,或繁茂的草丛之中。秋冬水温低的季节,则潜身于深水处越冬,等到春天水温回升后,逐渐游到食物丰富的靠近岸水草丛中寻觅食物。鳜鱼以夜间活动为主,白天一般卧于石缝、树根、底坑中,活动较少。鳜鱼吃食时十分仔细,吞下鱼、虾以后,会吐出鱼刺和虾壳,只把肉留在腹中。这种独特的特点,在其他食肉鱼类中是不多见的。

生态研究

鳜鱼属于完全淡水生活的鱼类,喜欢栖息于江河、湖泊、水库等水草茂盛较洁净的水体中,白天一般潜伏于水底,夜间四出活动觅食。不喜欢作长距离的徊游和迁移,不喜群居。生活的适宜水温15~32℃。但也有学者研究表明,10~25℃範围内,随着温度的升高,鳜鱼的特定生长率随温度的上升而增大,而在 25~35℃之间则无明显变化,达到水温 35℃时,鳜鱼的生长也未见明显减慢,这与一般的鱼类与水温关係的研究结果,即在一定的温度範围内,鱼类的摄食率和生长率随水温的升高而增大,当水温超过最适水温时,鱼类的摄食率和生长率反而会下降不相一致,这说明鳜鱼的最适生长温度可能会更广。

氧 气 是 鳜 鱼 生 长 的 重 要 生 态 因 素,鳜 鱼 的 耗 氧 量与 体 重 成 正 相 关,回 归 方 程 为 M=0.2754W0.8642 mg/fish·hr·(r=0.99,P < 0.01);耗氧率与体重反相关,鱼种耗氧率约为 0.14 mg/g·hr,成鱼约为 0.12 mg/g·hr。鳜鱼耗氧量和耗氧率均与水温成正相关,水温 13~30℃时,耗氧量为 14.31~42.13 mg/fish·hr,耗氧率为 0.059~0.175 mg/g·hr。鳜鱼耗氧率昼夜变化与家鱼类相反,黄昏至凌晨是高峰期,为 0.12~0.15 mg/g·hr ;白昼是低谷期,为 0.07~0.10 mg/g·hr,这一规律和鳜鱼喜黑暗和夜间捕食有关,同时也反映了其生理代谢节律。鳜鱼的窒息点与家鱼类相近,变化範围为0.45~0.70 mg/L。

年龄与生长

关于鳜鱼年龄的鉴定,不同的研究者採用的方法不尽相同,有採用鳃盖骨作为鉴定年龄材料,也有採用背鳍后方侧线鳞上部鳞片作为鉴定年龄材料。在天然江河湖泊中鳜鱼生长较慢。在长江流域,1 龄鱼平均体长为 17.5 cm,平均体重为 119 g ;2 龄鱼平均体长为23.6 cm,平均体重为 300 g ;3 龄鱼平均体长为 32.8 cm,平均体重为 812.2 g ;4 龄鱼平均体长为 42.5 cm,平均体重为 1526.4 g。而在人工养殖条件下,池塘养殖鳜鱼当年一般可达300~500 g ;网箱饲养290 d左右,鳜鱼平均体重可达 880 g。人工养殖的鳜鱼生长速度显着高于天然水域的鳜鱼生长速度,这种现象可能是由于在天然水域中饵料不足等原因造成的。另外,任慕莲还发现,黑龙江鳜鱼个体间生长的差异非常显着,同龄鳜鱼体长要相差 30%,体重相差 1 倍甚至以上,这可能是兇猛肉食鱼类掠食强度差异所致。

对于鳜鱼生长的研究方法,国内学者多採用 VonBertalanffy 生长方程理论公式,杨代勤等

利用退算体长的平均值及体重—体长回归方程所计算的体重值。

按最小二乘法求得洋圻湖鳜鱼的Von Bertalanffy方程为 :

Lt(mm)=505.6[1-e-0.4120(t-0.1290)]

Wt(g)=2248.7[1-e-0.4120(t-0.1290)]3

求得黑龙江鳜鱼的Von Bertalanffy方程为 :

Lt=62.8[1-e-0.17(t+0.12)]

Wt=5817[1-e-0.17(t+0.12)]3

另外,杨代勤等还研究给出体长与鳞径、体长与体重关係式。

体长与鳞径关係式 L=83.72+25.77R(r=0.9814)

式中 L(mm)为鳜鱼实测各体长的平均体长,R(mm)

为相应的平均鳞径。

体 长 与 体 重 关 系 式 W=2.1736×10-5 L2.9620(r=

0.9737)式中 W(g)为体重,L(mm)为体长。鳜鱼的幂指数 b

(2.9620)处于2.5~4.0之间,属均匀型生长。

肥满度也是研究生长的一个重要指标,任慕莲根据不同年份的 196 尾鳜鱼测算,1963 年体长 5~60 cm 的 117 尾个体肥满度平均为 2.46 ;1965 年体长 25~50 cm 的 33 尾个体的肥满度平均为 2.42 ;1984 年体长 15~45 cm 的 46 尾个体的肥满度平均为2.44。

鳜的繁殖

鳜鱼的繁殖季节,长江流域每年5月中旬至6月上旬,华南地区为每年 4~8 月份,黑龙江流域为每年 6 月中旬至7 月下旬。自然条件下,鳜鱼产卵场通常在有一定流速的湖泊进水处和有风浪拍击的岸滩,在雨后涨水的夜晚产卵活动最盛。鄱阳湖的鳜鱼产卵场分布在湖口与星子之间的沿岸区,产卵场水深 1~2 m,流速 0.6~0.8 m/s,水底沙质,水温约 23℃。产卵前,鳜鱼亲鱼表现出集群的特性,产卵时,性成熟的鳜鱼成对地在水面游动追逐,然后在水体下层分批产卵及排精。

鳜鱼通常雄鱼 1~2 龄,雌鱼 2~3 龄性成熟,成熟最小型雄鱼为 190 mm,160 g,雌鱼为 200 mm,160 g。鳜鱼的怀卵量与年龄和个体大小有关,一般 2~3 龄的鳜鱼怀卵量,固城湖 5.3 万 ~32 万粒,洪泽湖 5.6 万 ~62.1 万粒,洪湖 2.8 万~21.4万粒,黑龙江5.5万~46.9万粒。成熟雌鳜鱼卵巢以Ⅲ期越冬,一直持续到 4 月份转入Ⅳ期。梁子湖的鳜鱼,各月平均成熟係数的周年变化是0.8~9.3,在 4 月和 5 月份里,卵巢已发育到Ⅳ期或Ⅳ期末,此时成熟係数最高达 12.5。6~7 月份是鳜鱼产卵盛期,成熟係数显着下降,约为 3.0 左右。从 8 月到 11 月,鳜鱼处在产卵后的育肥期,卵巢由Ⅵ ~ Ⅱ期发育到Ⅲ期,其成熟係数为0.9~4.3。黑龙江鳜鱼产卵期间性腺发育的成熟係数,雌鱼为 3.23~11.2,平均 5.58±1.93,产卵后的成熟係数为 0.87~2.32,平均 1.60 ;雄鱼在产卵期的成熟係数为 1.71~2.69,平均为 2.12±0.38,繁殖后的成熟係数降为0.71。鳜鱼人工繁殖,要选择好体质健壮,无病无伤的亲鱼。因研究者的条件不一样,选择亲鱼的规格和年龄不尽相同,但一般要求雌鱼 2 龄以上,体重 1~3 kg,雄鱼 2 龄,体重 0.75~2 kg。鳜鱼的雌雄个体有较明显的特徵,可常年加以鉴别。雌鱼下颌前端呈圆弧形,超过上颌不多,在肛门后的白色圆柱状生殖突上,有生殖和泄尿两个孔 ;雄鱼下颌前端呈尖角形,超过上颌许多,在肛门后的白色圆柱状生殖器上,有一个呈圆形的泄殖孔。用作人工催产的成熟雌鱼腹部膨大,卵巢轮廓明显,轻压腹部鬆软而富有弹性,腹中线下凹,生殖孔鬆弛,抬高尾部可见卵巢轮廓前移。用挖卵器缓慢插入生殖孔,挖出少许卵粒,用透明液浸泡 2~3 min 后,可清楚地看到白色的卵核。如有的卵核已偏位,则表明性腺发育到Ⅳ期中至Ⅳ期末,此时催产可获得较高的催产率

。成熟的雄鱼,生殖孔周围呈微红色,轻压腹部有较浓的乳白色精液流出,入水即散。鳜鱼受精卵呈淡黄色,圆球形,具弱粘性,直径 1.2~1.4mm,属端黄卵,卵内有一个直径为 0.43~0.55 mm 的大油球,有的还有数个直径约为0.1 mm的小油球。卵吸水后膨胀,卵周隙扩大,胀到最大时,卵径可达 1.7~2.3 mm。受精卵比重略大于水,在静水状态时下沉,流水中则呈漂浮状态,卵膜透明,具弹性。鳜鱼受精卵的卵裂方式与其它硬骨鱼类相似,为盘状卵裂,胚胎髮育过程可划分 6 个阶段。郑闽泉等。

在水温20~25.5℃的条件观察了鳜鱼胚胎髮育 6 个阶段的主要生物学特徵。①受精卵。受精后 40 min,卵内的原生质向动物极移动、集中,逐渐在卵黄表面形成隆起的胚盘。②卵裂阶段。在受精后 1 h,在胚盘顶部中央产生一裂痕并逐渐加深形成分裂沟,随着分裂沟向两侧伸展,加深,把胚盘一分为二,形成大小相似的 2 个分裂球,进入 2 细胞期 ;受精后 1h 20 min,在胚盘两细胞中央又出现一条与第一条卵裂相垂直的分裂沟,形成 4 个大小相似的分裂球,进入 4 细胞期 ;受精后 1 h 40 min,进行第三次卵裂,出现了位于第一次分裂沟两侧并与之平行的两条分裂沟,将胚盘分裂为 8 个细胞,共两排,每排 4 个,为 8 细胞期 ;受精后 2 h,完成了第四次卵裂,出现两条与第二次卵裂平行的分裂沟,分别将每排的 4 个细胞切割,结果形成 16 个细胞,呈方形排列 ;受精后 2 h 25 min,胚盘出现 4 条与第三次卵裂平行的分裂沟,完成了第五次卵裂,形成 32 个细胞,此时的细胞大小已不一致,排列也不整齐 ;受精后 3 h 55 min,随着卵裂次数增加和卵裂速度加快,胚盘上细胞愈分愈小,呈多层不规划排列,进入多细胞期。③囊胚期。受精后 5 h 5 min,由于卵裂不断进行,分裂细胞变得更小,进入囊胚早期,这时许多分裂细胞在原胚盘处堆集成高帽状突起的囊胚,其高度约为卵径的 1/4 ;受精后 6 h 45 min,细胞继续分裂,其界线模糊不清,胚层向下方的植物极方向扩展,使胚层高度下降,仅为卵径的 1/6 左右,呈扁平低帽状覆盖在卵黄上。④原肠胚阶段。受精后 8 h 45 min,胚盘向植物极下包、扩展,当下包达卵径 1/4~1/3 左右时,隐约可见胚环,进入原肠早期 ;受精后11 h,胚层不断下包、内卷,当下包达卵径的1/2~3/5时,胚环明显,胚盾出现,为原肠中期 ;受精后 12 h 45 min,胚层下包达 3/5~3/4,由于细胞内卷、集中、伸展的结果,使胚盾不断延长而出现胚体的雏形,进入原肠晚期。⑤神经胚阶段。受精后14 h 30 min,胚层下包达卵径的5/6左右,植物极的卵黄大部分被包围,仅末端一小部分外露,形成卵黄栓,此时胚盾背部中央出现神经沟,胚盾的前端稍膨大,以后将形成卵泡。受精后 15 h 40 min,卵黄已被全部包围,胚孔闭全,下包结束,胚体凸起在卵黄球表面,但体节尚未出现。⑥器官形成至孵化阶段。受精后 17 h 10 min,在胚体中部附近出现1~2对体节 ;受精后18 h 35 min,胚体头部两侧出膨大的眼囊原基,体节数约 4~5 对 ;受精后 20 h 15 min,眼囊清晰可见,体节 6~8 对 ;受精后 21 h 45 min,尾芽出现,体节 10~12 对 ;受精后 23 h 50 min,眼囊内陷成眼杯,耳囊呈小泡状,尾芽进一步突出,体节达 4~17 对 ;受精后 26 h15 min,尾部伸长,与卵黄囊游离,胚体中、后端偶尔出现微弱的肌肉伸缩,嗅囊具雏形,体节 18~22 对 ;受精后 29 h45 min,在耳囊下方卵黄囊与头部交汇处形成围心腔,心脏开始微弱搏动,眼囊中出现晶体 ;受精后 32 h 30 min,尾部扭动次数增多,心率加快,脑部已经分化,整个胚胎可作间歇性地扭动,体节达25对左右 ;受精后35 h 45 min,耳囊中有耳石形成,心跳加快,心率达 100 次 /min 左右,可见血液流动 ;受精后 38 h 30 min,居维尔氏管增大,心率达 150 次/min 左右,胚体扭动频繁 ;受精后 43 h 30 min,尾部进一步伸长,心率更快,身体血液循环明显,胚体不断扭动,开始进入孵化前期,此时胚体的眼、耳、嗅窝等感觉器官陆续形成 ;受精后48 h,胚体剧烈扭动,卵膜逐渐变薄,弹性减弱,仔鱼陆续脱膜孵出,其中多数仔鱼是通过强烈的翻滚、扭动,以头部或身体前半部挣脱卵膜而孵出,也有少数个体是以尾部先破膜而出。

鳜鱼的出膜鱼苗与其它鱼苗一样,要经过三个营养阶段 :①内源性营养阶段(0~3 日龄)。刚出膜的鳜鱼苗全长3.9~4.0 mm,完全以卵黄为营养,这时期的鱼苗具有胸鳍、臀鳍,鳍条开始分化,以臀鳍鳍条分化最为明显 ;有上、下颌,且下颌长于上颌,并各有 4 对小齿。②混合营养阶段(3~5 日龄)。3 日龄的鳜鱼苗全长已达 4.9~5.0 mm,口裂宽为 0.55~0.71 mm,开始开口摄食,既以卵黄为营养,又开始摄取外界营养物质。在形态上,消化道长度占鱼苗体长的35%~44%,并出现第一弯曲,且有明显的分化,即食道较粗、管壁较厚,有较大的伸缩性,而肠道则较细长。③外源性营养阶段(5 日龄以后)。5 日龄的鳜鱼苗全长已达 5.8~6.8 mm,口裂宽为 0.77~0.90 mm,卵黄囊中的卵黄已消耗完毕,完全开口摄食,进入外源性营养阶段。在形态上与成鱼相似,具有完整的形态结构。但在 7~8 日龄以前,鳜鱼苗的口裂宽小于 1 mm,对饵料鱼苗有很强的选择性 ;而当鳜鱼苗全长达7 mm 以上后,口裂宽已超过 1 mm,对饵料鱼苗的选择性降低,能摄食各种常见鱼类的鱼苗。

适宜人群

一般人都可以食用

1. 适宜体质衰弱,虚劳赢瘦,脾胃气虚,饮食不香,营养不良之人食用;老幼、妇女、脾胃虚弱者尤为适合;

2. 有哮喘、咯血的病人不宜食用;寒湿盛者不宜食用。

钓法

(1)钓具。以手竿(5.4-6.3米)和竹製轮竿为好。海竿使用得当亦可。钓线直径0.25-0.3毫米,海竿钓线可粗些,钩用5或6号长柄拱背白狐钩,不用浮漂。坠子宜轻,一般为8-10克,球形铅坠最佳。线宜长,比竿长出0.6-1米。

(2)钓饵。以活虾活鱼做饵。活虾可就地向渔家购买,3-5厘米长的最好,用竹製虾笼或用塑胶纱布缝製成圆筒状,大小以手能宽鬆探取虾子为宜,装虾并养在河水里。用时将虾的两只钳摘掉,用钩尖顺虾身纵轴剌入虾背部挂住。注意不宜太深,以免把内脏弄伤造成死亡。也可用蚯蚓深入洞中钓。

(3)钓法。

手竿钓法:挂好钓饵后,可直接抖腕抛出,也可手持铅坠抛出饵钩。钓点一般是浪与浪之间平静迴旋的水域。钓饵在浪花的顶托下时起时伏,引诱鳜鱼追逐、捕食。竿不离手,注意鱼线被水浪冲动的方向,手腕不时地轻轻拉动,以免钩挂水底岩礁。当感到竿梢有啄食,下弹震动时,应迅速抖动手腕提竿。提竿时机必须把握好,太早如点动不下弹,则钩未进鱼嘴;太迟则饵钩入喉太深很难取出。取钩时注意手指勿被刺伤。用手抓鱼要一把抓紧,否则被鳜鱼背鳝毒刺刺中,不但疼痛难忍,还极易发炎红肿。

轮竿钓法:竹製轮竿较海竿快捷,一般竿身较短(1-1.5米),且韧性远远优于海竿。钩用较大的方钩,系单钩;坠子可比手竿坠子稍重,15克左右,用小活鱼做饵(以白鲦为好)。用钩挂住小鱼的上齶,将饵钩向急浪中抛出,随浪缓缓放线,并频频回拉。目的是增加大鳜鱼追食的机会,另外也避免钩挂住水下岩礁或其他杂物;一旦竿梢负重并伴有弹震感,应立即抬手拉动轮竿,把鱼钩牢,然后试探着拉动收线。如拉不动,那是鱼进了岩洞,则不用急躁,可左右方向试拉,引诱鱼儿出洞。如鱼要线,则适当放线,不可硬拼。鱼儿能拉动时,则转动绕线轮,将鱼带至岸边浅水,用抄网起鱼。用此法钓到的鳜鱼一般较大。

海竿钓法:基本上用轮竿钓法。但钩可用串钩,坠子用扁坠为好。饵料可虾和小鱼同时使用。饵钩抛出落水一剎那,应逆水收线,引鱼追赶饵钩。海竿易挂岩石和其他障碍物,容易造成折竿、断线、跑鱼,是其缺点。