欞星门其实就是陵县古文庙建筑群中轴线上的第一道牌坊门,即大门。北面的教师进修学校即为文庙旧址。欞星即古代所谓的“文星”,旧时庙学不分,县学和孔庙是一体的,故取欞星之名,表示文人学士集学于此。明清各地的庙学几乎都建有欞星门。 陵县欞星门内原有一个半圆形的泮池,池上有桥,可通往戟门和大成殿;门外是路,路南建有一个大照壁;照壁两侧路中央立有两个牌坊,题额为“道冠古今”和“德配天地”。两牌坊外侧都设有下马石,文官经过此处需下轿,武官则要下马。欞星门的中门只有在祭祀或者重要人物出入时才打开,平常人只能走两边的偏门。 可以想见当初的欞星门是十分庄严肃穆的,在士绅和民众的心目中异常神圣。它既代表着一方文运,又是封建礼制和儒家文化的重要体现。陵县欞星门也许并不是那个时代众多欞星门中最完美的一个,但它却承载了那个时代它所应当承载的全部文化符号。

基本介绍

- 中文名:陵县欞星门

- 释义:陵县古文庙建筑群中轴线牌坊门

- 欞星:即古代所谓的“文星”

- 长度:门东西长约14米

□陈宝华

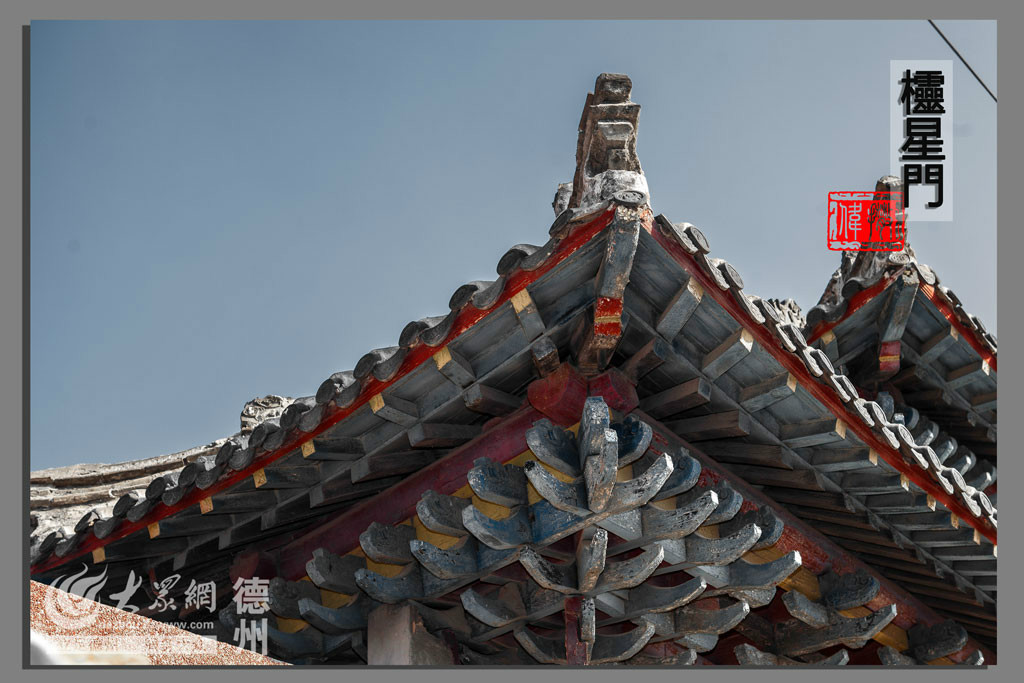

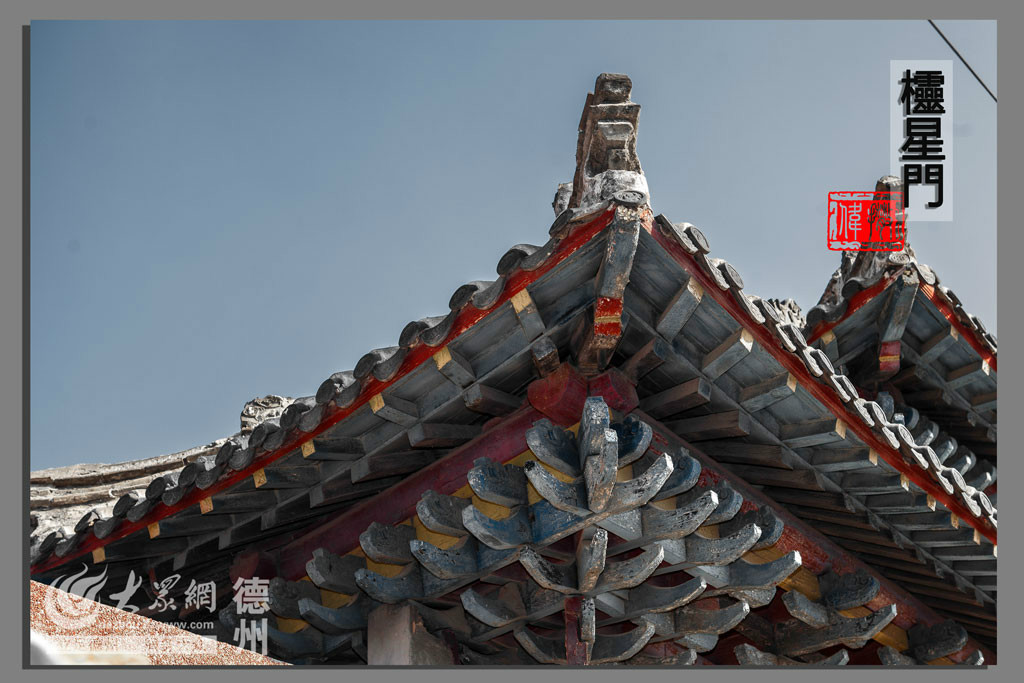

陵县县政府往南三百米路东有一条冷僻的小巷,巷北偏西处有一古建筑——欞星门,门东西长约14米,南北宽约3米,高约6米,三间四柱三楼八戗桿木斗拱结构。红漆木柱底端由石鼓夹抱,上端有戗桿支撑;木柱上建飞檐斗拱,上覆琉璃瓦,楼脊上饰花纹。然而由于多年失修,门漆剥落,色彩斑驳,榱题朽坏,楼梁倾斜,已是岌岌可危,望之让人顿生苍凉寥落之感。 这样一座富有历史质感的木建筑,它到底代表的是什幺?缘何孤零零地伫立在这样一个角落?它建于何代?有着怎样的辉煌?历经了什幺样的沧桑?又跟陵县的历史文化有着怎样的密切关係?几乎每一个见过欞星门的人都会产生这诸多的疑问,然而没有人能给出準确答案。笔者于工作之余,在故纸堆里艰难地搜求关于它的只言片语,试图将其还原到历史的长河中,并揭示其存在的意义和价值,让世人给予其应有的尊重和保护。

◎欞星门原是陵县文庙大门

宋元以降,州县按规制莫不设有孔庙(文庙),陵县也不例外,今天我们看到的欞星门其实就是陵县古文庙建筑群中轴线上的第一道牌坊门,即大门。北面的教师进修学校即为文庙旧址。欞星即古代所谓的“文星”,旧时庙学不分,县学和孔庙是一体的,故取欞星之名,表示文人学士集学于此。明清各地的庙学几乎都建有欞星门。

陵县欞星门内原有一个半圆形的泮池,池上有桥,可通往戟门和大成殿;门外是路,路南建有一个大照壁;照壁两侧路中央立有两个牌坊,题额为“道冠古今”和“德配天地”。两牌坊外侧都设有下马石,文官经过此处需下轿,武官则要下马。欞星门的中门只有在祭祀或者重要人物出入时才打开,平常人只能走两边的偏门。

可以想见当初的欞星门是十分庄严肃穆的,在士绅和民众的心目中异常神圣。它既代表着一方文运,又是封建礼制和儒家文化的重要体现。陵县欞星门也许并不是那个时代众多欞星门中最完美的一个,但它却承载了那个时代它所应当承载的全部文化符号。

陵县县政府往南三百米路东有一条冷僻的小巷,巷北偏西处有一古建筑——欞星门,门东西长约14米,南北宽约3米,高约6米,三间四柱三楼八戗桿木斗拱结构。红漆木柱底端由石鼓夹抱,上端有戗桿支撑;木柱上建飞檐斗拱,上覆琉璃瓦,楼脊上饰花纹。然而由于多年失修,门漆剥落,色彩斑驳,榱题朽坏,楼梁倾斜,已是岌岌可危,望之让人顿生苍凉寥落之感。 这样一座富有历史质感的木建筑,它到底代表的是什幺?缘何孤零零地伫立在这样一个角落?它建于何代?有着怎样的辉煌?历经了什幺样的沧桑?又跟陵县的历史文化有着怎样的密切关係?几乎每一个见过欞星门的人都会产生这诸多的疑问,然而没有人能给出準确答案。笔者于工作之余,在故纸堆里艰难地搜求关于它的只言片语,试图将其还原到历史的长河中,并揭示其存在的意义和价值,让世人给予其应有的尊重和保护。

◎欞星门原是陵县文庙大门

宋元以降,州县按规制莫不设有孔庙(文庙),陵县也不例外,今天我们看到的欞星门其实就是陵县古文庙建筑群中轴线上的第一道牌坊门,即大门。北面的教师进修学校即为文庙旧址。欞星即古代所谓的“文星”,旧时庙学不分,县学和孔庙是一体的,故取欞星之名,表示文人学士集学于此。明清各地的庙学几乎都建有欞星门。

陵县欞星门内原有一个半圆形的泮池,池上有桥,可通往戟门和大成殿;门外是路,路南建有一个大照壁;照壁两侧路中央立有两个牌坊,题额为“道冠古今”和“德配天地”。两牌坊外侧都设有下马石,文官经过此处需下轿,武官则要下马。欞星门的中门只有在祭祀或者重要人物出入时才打开,平常人只能走两边的偏门。

可以想见当初的欞星门是十分庄严肃穆的,在士绅和民众的心目中异常神圣。它既代表着一方文运,又是封建礼制和儒家文化的重要体现。陵县欞星门也许并不是那个时代众多欞星门中最完美的一个,但它却承载了那个时代它所应当承载的全部文化符号。

◎欞星门初建于明初

据1986年新编《陵县志》载:“欞星门……明代嘉靖九年(1530年)建造。据旧志载:‘庙门旧名戟门,明嘉靖九年改戟门曰先师庙门。庙门之外更设欞星门以着尊崇之义’”。此说真的正确吗?

查阅光绪《陵县志》,在其《学校志》中果有此语,然而细究之,此语所言为“庙制”,查验相关史书知,嘉靖九年世宗皇帝曾下令改革天下礼制,旧志所载当为诏令要求,并非对陵县欞星门的记述。其实新志编者倘若仔细读过旧志,便不会产生这样的误解,因为旧志中多次提到陵县的文庙欞星门早在成化年间就已经存在了。旧志《金石志》中有成化十五年(1479年)的《重修陵县儒学之记》,文中说修缮“告成于己亥之秋(1478年秋)……欞星、厨、库渐次更新”。

孔庙前设欞星门,为明代初年建立的制度,诏告天下通行。曲阜孔庙的欞星门就是明初所建。陵县欞星门具体建于哪一年还很难考证。但作为庙学的重要建筑,应与庙学同时或稍晚。旧志《金石志》中嘉靖三十五年的《陵县重修庙学记》载:“儒学创于洪武(1368-1398)初年。”由此综合推断,陵县欞星门初建于明初应该确定无疑了。

◎明朝弘治末改迁今地

根据康熙《陵县志》和光绪《陵县志》的相关记载,明初所建庙学及其欞星门并不在今天教师进修学校的位置上。弘治十八年的《陵县迁建庙学记》载明:“县之旧学在城东南隅,界于子城之外,荒僻不可居。”当时陵县城有新城(子城)和旧城之别,旧城为元朝德州城,洪武七年移治今德州后,城砖也被拆运走了,就成了一圈土城,欞星门就位于土城的东南角上。后来又在土城内建造了一座较小的新城。

明初开始,陵县由于改州为县,政治和经济日渐衰落,庙学和欞星门也难逃颓败的命运,虽经成化十四年的修葺,但到弘治末年已是“久齧风雨,蠹朽日甚”,而且“地处僻远,四无居民,官无庐舍,诸生艰于肄业”。由于太过荒凉和破败,庙学“崇先圣、明人伦”的封建教化作用已经大为消弱。为挽颓势,知县马珩将其搬迁到了新城内现如今的位置,“肇工于弘治癸亥(1503年)六月,明年五月”完工,“学所宜有者……靡不完备”。欞星门也就随文庙一起迁入,并于现在的位置落地生根。但我们今天所看到的欞星门却并非弘治末迁建的那座,因为欞星门命运多舛,后又几经更迭,历尽沧桑。

据1986年新编《陵县志》载:“欞星门……明代嘉靖九年(1530年)建造。据旧志载:‘庙门旧名戟门,明嘉靖九年改戟门曰先师庙门。庙门之外更设欞星门以着尊崇之义’”。此说真的正确吗?

查阅光绪《陵县志》,在其《学校志》中果有此语,然而细究之,此语所言为“庙制”,查验相关史书知,嘉靖九年世宗皇帝曾下令改革天下礼制,旧志所载当为诏令要求,并非对陵县欞星门的记述。其实新志编者倘若仔细读过旧志,便不会产生这样的误解,因为旧志中多次提到陵县的文庙欞星门早在成化年间就已经存在了。旧志《金石志》中有成化十五年(1479年)的《重修陵县儒学之记》,文中说修缮“告成于己亥之秋(1478年秋)……欞星、厨、库渐次更新”。

孔庙前设欞星门,为明代初年建立的制度,诏告天下通行。曲阜孔庙的欞星门就是明初所建。陵县欞星门具体建于哪一年还很难考证。但作为庙学的重要建筑,应与庙学同时或稍晚。旧志《金石志》中嘉靖三十五年的《陵县重修庙学记》载:“儒学创于洪武(1368-1398)初年。”由此综合推断,陵县欞星门初建于明初应该确定无疑了。

◎明朝弘治末改迁今地

根据康熙《陵县志》和光绪《陵县志》的相关记载,明初所建庙学及其欞星门并不在今天教师进修学校的位置上。弘治十八年的《陵县迁建庙学记》载明:“县之旧学在城东南隅,界于子城之外,荒僻不可居。”当时陵县城有新城(子城)和旧城之别,旧城为元朝德州城,洪武七年移治今德州后,城砖也被拆运走了,就成了一圈土城,欞星门就位于土城的东南角上。后来又在土城内建造了一座较小的新城。

明初开始,陵县由于改州为县,政治和经济日渐衰落,庙学和欞星门也难逃颓败的命运,虽经成化十四年的修葺,但到弘治末年已是“久齧风雨,蠹朽日甚”,而且“地处僻远,四无居民,官无庐舍,诸生艰于肄业”。由于太过荒凉和破败,庙学“崇先圣、明人伦”的封建教化作用已经大为消弱。为挽颓势,知县马珩将其搬迁到了新城内现如今的位置,“肇工于弘治癸亥(1503年)六月,明年五月”完工,“学所宜有者……靡不完备”。欞星门也就随文庙一起迁入,并于现在的位置落地生根。但我们今天所看到的欞星门却并非弘治末迁建的那座,因为欞星门命运多舛,后又几经更迭,历尽沧桑。

◎几百年的兴废更迭

作为一座木质结构的建筑,数百年间日晒风吹,雨雪侵蚀,难免朽坏倾圮,但鑒于其在封建礼制中的重要性,后世官员乡绅捐俸捐钱,踵而修之者,代不乏人。根据旧县誌的记载,略述其中几次较大的修缮。

迁建四十余年后,欞星门敝坏,“嘉靖庚戌(1550年)知县孙炳易其榱题,新其瓦墁”,即更换了斗拱和楼瓦,翻修一新。其后四年,续任知县李梁又做了进一步的修缮。

明末清初,社会动荡不安,陵县也频遭兵乱蹂躏,欞星门历年久远失修,濒临圮废。官吏来此,百废待兴,无暇顾及,而士绅也财资空乏,无力襄助。文庙及其欞星门曾经的庄严和繁华早已蕩然无存,日日处于风雨飘摇之中,向世人昭示着“礼崩乐坏”的社会现实。然而康熙七年(1668年)夏,郯城、莒县间发生了8.5级特大地震,波及陵县,摇摇欲坠的欞星门转眼间倾圮。颇具使命感和责任意识的新任“知县史扬廷捐俸倡助,从九年始,至十二年修整完备,先大殿……欞星门、左右牌坊及围垣等处俱焕焉一新。”这次整修历时四年,几乎等同于重建,庙学及其欞星门才得以恢复往日的庄严和尊崇,欞星门的规模和形制大概就是今天的样子。

此后“百余年,莫有顾而问者,以致垣宇颓败,一望如墟”。清乾隆戊戌(1778年)大旱,知县赵王槐以工代赈,加以修葺,“自宫墙之内,无不输奂一新”。此后近百年间,庙学和欞星门未加修缮,又日渐破败,同治十一年(1872年)知县戴杰加以重修。这两次重修规模不大,历时数月而已,欞星门保持了康熙年间的样子没有太大变化。

◎百年沧桑叹伶仃

清末废科举后,陵县建立了一批新式学堂。其中的第一国小校逐步占据了庙学,欞星门也就成为第一国小校的校门,辛亥革命后仍旧。1934年第一国小校更名三泉国小,校门仍为欞星门。值得一提的是,自清末科举废止,新学勃兴,庙学的地位明显下降;至五四运动后,孔子和儒学的正统地位被颠覆,文庙和欞星门也逐渐失去了昔日的尊严和价值。

作为一座木质结构的建筑,数百年间日晒风吹,雨雪侵蚀,难免朽坏倾圮,但鑒于其在封建礼制中的重要性,后世官员乡绅捐俸捐钱,踵而修之者,代不乏人。根据旧县誌的记载,略述其中几次较大的修缮。

迁建四十余年后,欞星门敝坏,“嘉靖庚戌(1550年)知县孙炳易其榱题,新其瓦墁”,即更换了斗拱和楼瓦,翻修一新。其后四年,续任知县李梁又做了进一步的修缮。

明末清初,社会动荡不安,陵县也频遭兵乱蹂躏,欞星门历年久远失修,濒临圮废。官吏来此,百废待兴,无暇顾及,而士绅也财资空乏,无力襄助。文庙及其欞星门曾经的庄严和繁华早已蕩然无存,日日处于风雨飘摇之中,向世人昭示着“礼崩乐坏”的社会现实。然而康熙七年(1668年)夏,郯城、莒县间发生了8.5级特大地震,波及陵县,摇摇欲坠的欞星门转眼间倾圮。颇具使命感和责任意识的新任“知县史扬廷捐俸倡助,从九年始,至十二年修整完备,先大殿……欞星门、左右牌坊及围垣等处俱焕焉一新。”这次整修历时四年,几乎等同于重建,庙学及其欞星门才得以恢复往日的庄严和尊崇,欞星门的规模和形制大概就是今天的样子。

此后“百余年,莫有顾而问者,以致垣宇颓败,一望如墟”。清乾隆戊戌(1778年)大旱,知县赵王槐以工代赈,加以修葺,“自宫墙之内,无不输奂一新”。此后近百年间,庙学和欞星门未加修缮,又日渐破败,同治十一年(1872年)知县戴杰加以重修。这两次重修规模不大,历时数月而已,欞星门保持了康熙年间的样子没有太大变化。

◎百年沧桑叹伶仃

清末废科举后,陵县建立了一批新式学堂。其中的第一国小校逐步占据了庙学,欞星门也就成为第一国小校的校门,辛亥革命后仍旧。1934年第一国小校更名三泉国小,校门仍为欞星门。值得一提的是,自清末科举废止,新学勃兴,庙学的地位明显下降;至五四运动后,孔子和儒学的正统地位被颠覆,文庙和欞星门也逐渐失去了昔日的尊严和价值。

新中国成立后,1952年文庙又成了陵县第一中学所在地,欞星门也就成了陵县老一中的南大门。新中国成立后的历次运动,文庙遭受了严重的冲击,大成殿被扒掉,木料用来“大炼钢铁”;几十块林立的石碑被砸碎,用作烧石灰;数十株古柏也因影响教室採光,一律砍光。覆巢之下,岂有完卵,仅存的欞星门也难于独善其身,文革中又不幸成了破“四旧”的对象。据说,一群“革命小将”挥动铁锤首先砸向门两侧栩栩如生的小石狮子,在一片喧譁和敲击声中,欞星门前很快聚集了一些人,幸好有些人说它是古建筑,是文物是劳动人民的结晶,反对毁掉欞星门,并在辩论和人数上占了上风,“革命者”只得放弃。欞星门侥倖逃过了此劫,不过石鼓上的八个小狮子已被砸得面目全非。

1979年,政府出资将欞星门整体油漆了一遍,老态龙钟的古建筑又焕发出些许生机,1984年欞星门成为陵县重点文物保护单位。后来这里换成了陵县教师进修学校,还把校名镌刻在了欞星门的门额上,如今仍在。

今天的陵县欞星门见证了数百年的风雨和社会变迁,它曾高傲地注视着从其面前走过的布衣、诸生、缙绅以及文人墨客,也曾饱尝门可罗雀的寥落和孤寂,甚至刀砍斧削的切肤之痛。当历史的陈迹被颠覆殆尽之后,硕果仅存的它默然偏居一隅,不为人识,茕茕孓立,形影相弔,正挨着日子度着自己的风烛残年,直等到灯枯油尽的那一刻,轰然而逝。倘若如此,陵县旧城将再也无从準确标识,一个时代的文化信息和符号也将从德州这片土地上彻底泯灭。

今天的陵县欞星门见证了数百年的风雨和社会变迁,它曾高傲地注视着从其面前走过的布衣、诸生、缙绅以及文人墨客,也曾饱尝门可罗雀的寥落和孤寂,甚至刀砍斧削的切肤之痛。当历史的陈迹被颠覆殆尽之后,硕果仅存的它默然偏居一隅,不为人识,茕茕孓立,形影相弔,正挨着日子度着自己的风烛残年,直等到灯枯油尽的那一刻,轰然而逝。倘若如此,陵县旧城将再也无从準确标识,一个时代的文化信息和符号也将从德州这片土地上彻底泯灭。