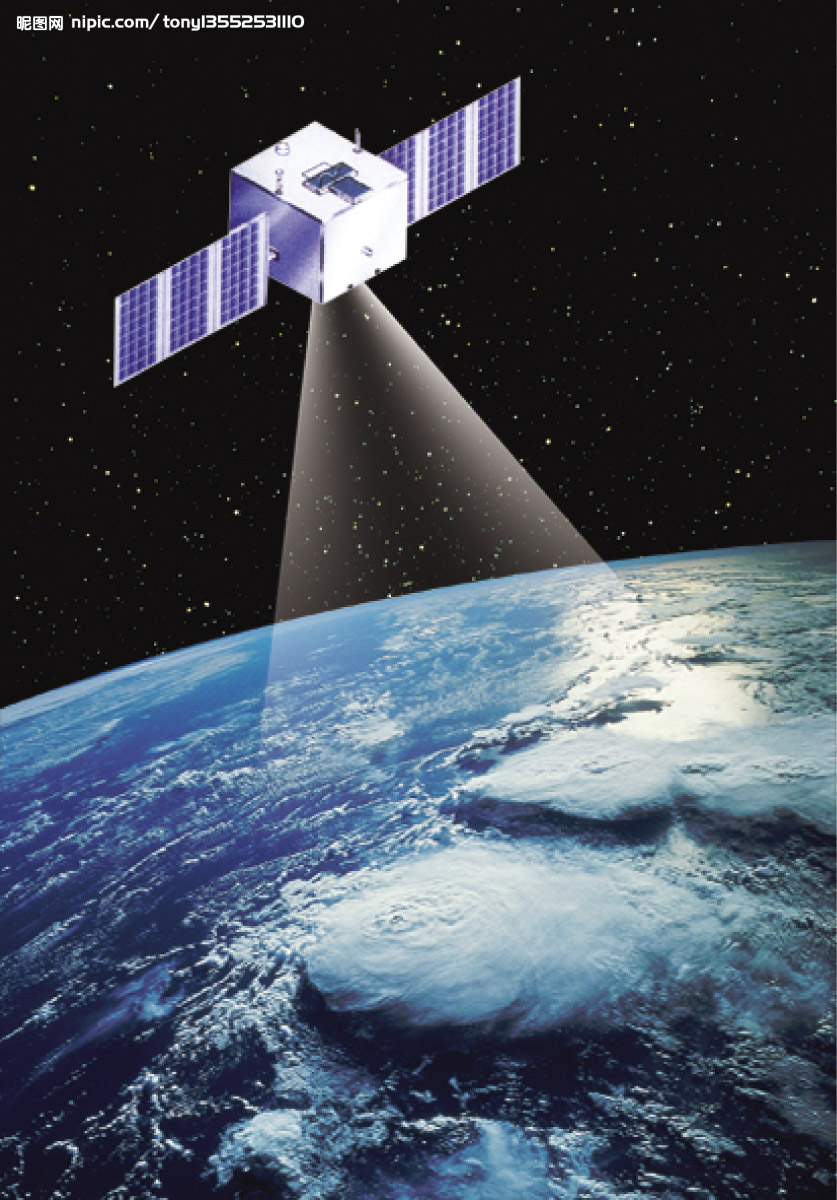

海洋一号,是应国家海洋局要求研製的一颗试验业务卫星,为海洋生物的资源开放利用、海洋污染监测与防治、海岸带资源开发、海洋科学研究等领域服务。

基本介绍

- 中文名:海洋一号

- 代号:HY-1

- 组成:HY-1A卫星和HY-1B卫星

- 主要用于:海洋水色色素的探测

主要功能

海洋一号用于观测海水光学特徵、叶绿素浓度、海表温度、悬浮泥沙含量、可溶有机物和海洋污染物质,併兼顾观测海水、浅海地形、海流特徵和海面上大气气溶胶等要素,掌握海洋初级生产力分布、海洋渔业及养殖业资源状况和环境质量,了解重点河口港湾的悬浮泥沙分布规律,为海洋生物资源合理开发利用、沿岸海洋工程、河口港湾治理、海洋环境监测、环境保护和执法管理等提供科学依据和基础数据。 海洋1号

海洋1号

海洋1号

海洋1号HY-1A

简介

HY-1A卫星是中国第一颗用于海洋水色探测的试验型业务卫星。星上装载两台遥感器,一台是十波段的海洋水色扫瞄器,另一台是四波段的CCD成像仪。

HY-1A卫星于台北时间2002年5月15日9时50分在太原卫星发射中心与FY-1D卫星由长征四号乙火箭一箭双星发射升空,在完成了7次变轨后,于2002年5月27日到达798公里的预定轨道,并于2002年5月29日按预定时间有效载荷开始进行对地观测。

卫星参数

轨道类型 | 太阳準同步近圆形极地轨道 |

轨道高度 | 798km |

倾角 | 98.8° |

降交点地方时 | 8:53-10:10AM |

周期 | 100.8 min |

重複观测周期 | 水色扫瞄器3天, CCD成像仪7天 |

重量 | 368kg |

姿态控制 | 三轴稳定 |

测控 | 统一S频段 |

数传系统 | X频段下行 |

数传码速率 | 5.3232Mbps |

星上存储量 | 80MB |

设计寿命 | 2年 |

HY-1A

HY-1A观测要素和区域

观测要素 主要观测要素:海水光学特性,叶绿素浓度、海表温度、悬浮泥沙含量、可溶有机物、污染物等

兼顾观测要素 :海冰冰情、浅海地形、海流特徵、海面上大气汽溶胶

观测区域 实时观测区:中国沿海区域(渤海、黄海、东海、南海及海岸带区域等)

延时观测区:全球(仅限于COCTS) 海洋一号卫星于2002年5月12日发射,结束了中国没有海洋卫星的历史。

卫星数据:

轨道数据

轨道高度:初期870km,任务期798km

轨道倾角:98.8°

偏心率:小于0.0034

降交点地方时:8:45~10:40

重量:366.7kg

本体尺寸:1.2mX1.1mX0.996m

在轨展长:7.529m

设计寿命:2year

HY-1B卫星

简介

HY-1B卫星是中国第一颗海洋卫星(HY-1A卫星)的后续星,星上载有一台10波段的海洋水色扫瞄器和一台4波段的海岸带成像仪。

该卫星在HY-1A卫星基础上研製,其观测能力和探测精度进一步增强和提高。主要用于探测叶绿素、悬浮泥沙、可溶有机物及海洋表面温度等要素和进行海岸带动态变化监测,为海洋经济发展和国防建设服务。

卫星和轨道参数

轨道类型 | 太阳準同步近圆形极地轨道 |

轨道高度 | 798km |

轨道周期 | 100.83 |

降交点地方时 | 10:30±30min |

覆盖周期 | 海洋水色扫瞄器1天, 海岸带成像仪7天 |

姿态控制 | 三轴稳定,对地定向 |

数据下行频率 | X频段 |

下行码速率 | 6.654Mpbs |

重量 | 442.5kg |

寿命 | 3年 |

HY-1B

HY-1B观测要素和区域

实时观测区:渤海、黄海、东海、南海及海岸带区域等

其它观测区:採用星上记录,过我国境内回放接收

主要探测要素:叶绿素、悬浮泥沙、可溶有机物及海洋表面温度等

发射历史

2018年9月7日11时15分, 海洋一号C卫星在太原卫星发射中心由长征二号丙火箭成功发射,这是“海洋一号”系列的第三颗卫星,也是我国民用空间基础设施"十二五"任务中4颗海洋业务卫星的首发星,开启了我国自然资源卫星陆海统筹发展的新时代。

现状

近年来,我国“海洋一号”卫星快速发展,从无到有、从试验套用到业务服务,成为我国海洋事业发展的重要技术支撑。通过“‘海洋一号’卫星星地一体化系统及其套用”项目的研製和运行,我国海洋水色卫星已基本形成系列,现已列入《陆海观测卫星业务发展规划(2011年~2020年)》,成为海洋立体监测体系、我国对地观测系统和国家空间基础设施的重要组成部分。