超临界机翼是一种特殊翼剖面(翼型)的机翼。採用这种翼型设计的固定翼飞机可大幅改善在跨音速範围内的气动性能,降低阻力并提高姿态可控性。

需要注意的是,超临界机翼并不是“最新高科技技术”,空中客车A300于1972年即已经採用超临界机翼,距今已40多年。

基本介绍

- 中文名:超临界机翼

- 外文名:Supercritical Airfoil

- 特点:低速和跨音速的升力特性好

- 套用:民用飞机和军用运输机

简介

大型飞机採用超临界机翼,并具有尺度大、飞行雷诺数高等特点,其研製中必须解决好高升阻比机翼、翼身组合体设计,推进系统/机体一体化设计,抖振特性、静气动弹性特性预测及超临界机翼流动控制等高速气动力问题。

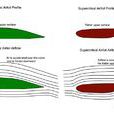

超临界机翼採用特殊翼剖面(翼型)的机翼。它能提高机翼的临界马赫数,使机翼在高亚音速时阻力急剧增大的现象推迟发生。它的翼型被称为超临界翼型,由美国R.T.惠特科姆于 1967年首先提出。 其形状特徵是前缘较普通翼型钝圆,上表面平坦,下表面接近后缘处有反凹(见图),后缘薄,而且向下弯曲。气流绕过普通翼型前缘时速度增加较多(前缘越尖,迎角越大,增加越多),在翼型上表面流速继续增加。翼型厚度越大,上表面越向上隆起,速度增加也越多。飞行速度足够高时(相当马赫数0.85~0.9),翼型上表面的局部流速可达到音速。这时的飞行马赫数称为临界马赫数。飞行速度再增加,上表面便会出现强烈的激波,引起气流分离,使机翼阻力急剧增加。为了保持飞机飞行的经济性,飞行马赫数不宜超过临界马赫数。想要提高飞行速度就要设法提高机翼临界马赫数。减小机翼厚度或採用后掠机翼(见后掠翼飞机)可以提高临界马赫数,但是这样会增加机翼重量。採用超临界机翼可提高临界马赫数,同时不必付出增加机翼重量的代价。

超临界翼型的前缘钝圆,气流绕流时速度增加较少,平坦的上表面又使局部流速变化不大。这样,只有在飞行马赫数较高时,上表面局部气流才达到音速,即其临界马赫数较高。在达到音速后,局部气流速度的增长较慢,形成的激波较弱,阻力增加也较缓慢。

超临界机翼还可用于减轻飞机结构重量。如果带后掠翼的高亚音速飞机改用超临界机翼,在保持飞行速度不变的情况下,可以在机翼厚度不变时改用平直机翼,这样就可减轻机翼重量,同时改善机翼的低速气动特性。如维持后掠角不变而採用厚机翼,同样可降低机翼重量,还可增加机翼内的容积,用以放置燃油或其他设备。超临界机翼由于前缘钝圆,低速和跨音速的升力特性比较好,有可能套用在超音速飞机上。

设计準则

- 在设计条件以下某一增量法向力係数和马赫数时,上下表面的压力分布应是平坦的,而且上表面的压力应该刚好低于音速值。

- 在设计点及其以下升力係数和马赫数时,尾部压力恢复梯度必须是逐渐的,以避免在后缘出现局部分离。

- 机翼尾部有足够的弯度以便在设计条件时翼型攻角约为零。这条準则防止上表面顶峰靠前于翼型中间弦长处的负压力係数区,以防其成为尾部对立面。

- 上表面的超临界流动区的速度是逐渐减少的。对一给定的升力係数,这一準则通常会导致最高的阻力突升马赫数。

NASA超临界翼型发展

二十世纪60年代到70年代在NASA内部集中力量发展了具有二位跨音速紊流流动病能提高阻力发散马赫数的实用翼型,同时该翼型能够保持可接受的低速最大胜利和失速特性,这就是所谓的超临界机翼。这种建立在带有等熵再压缩的局部超音速流概念上的独特翼型形状的特点是:具有大的前缘半径,在上表面中部区域减小曲率,同时具有大的后弯度。

就目前为止NASA超临界翼型的发展至少经历了三个阶段。

阶段1超临界机翼的典型代表是开缝超临界机翼。该翼型的3/4弦长附近的上下表面之间开了一条缝,以给上下表面层增加能量和延迟分离。其上表面大部分区域保持着超音速流,当超过临界马赫数后具有良好的亚音速阻力增长特性。

阶段2超临界机翼设计是在上面提到的设计準则基础上设计的。每一翼型的设计条件是通过指定最大厚度和升力係数而让马赫数“浮动”来建立的,以便翼型能达到一般设计和非设计压力分布。该阶段所有的设计均假定在3%弦长处达到全紊流。

阶段3超临界机翼是在阶段2的基础上发展的。当阶段2的超临界翼型提出后,人们担心超临界翼型的后缘半径太大而不能获得很好的低速特性,以及翼型的低头力矩太大和翼型后缘剪头的结构空间不够大。阶段3的发展就是为了结局这些问题。

套用

中国运-20是一款大型宽体军用运输机,由4个涡扇发动机提供动力。採用的是超临界上单翼结构。网上资料显示;运-20机组人员由3人组成,飞机採用传统布局,三点式起落架,前起落架两个轮,可90度偏转。最大载重量66吨,机身长47米,翼展45米,高15米,最大起飞重量220吨。跻身全球十大运力最强运输机之列。

与C17相比,儘管在运载能力上有十几吨的差别,但是同样可以投送大型的装备,像C17的话,投送M1-A1,或者M1-A2这种大型坦克,最大的重量在60吨上下,我们的运输机也可以投送陆军最先进的三代的主攻坦克,这个能力也是具备的,所以这个能力是不相上下的。像伊尔76的话就差了20吨,这个就有代差了。另外从航电水平来看的话,我们比伊尔76,甚至重点发展的伊尔476的发展来看的话,我们有更大的优势。运20与此前研发的国外运输机相比,有后发的优势,我研製的晚,我可以把更新的技术运用这里面,一个好的军用大型运输机,要求是拉得多、跑得远、而且能在短跑道、土跑道等恶劣条件下起降。运20显着的特点是比伊尔76的机舱变粗了,这意味着它的装载能力和转载适应性将会更强。