上海大学计算机工程与科学学院的前身最早可追溯到成立于1959年的上海科技大学自动化及计算技术专业和其后建立的自动化系,1978年改为计算机科学系。1988年5月,上海工业大学计算机工程系和上海科技大学计算机科学系联合成立了计算机学院,该学院是在钱伟长校长关怀下成立的上海市高校中第一所计算机学院。1994年5月27日,四校合併成立新的上海大学,原上海大学工学院计算机套用系和上海科技高等专科学校计算机技术系也一起併入,联合成立的计算机学院正式命名为“上海大学计算机工程与科学学院”。清华大学教授、中国工程院院士李三立兼任学院首任院长。2015年起,帝国理工学院终身教授郭毅可兼任学院第二任院长。

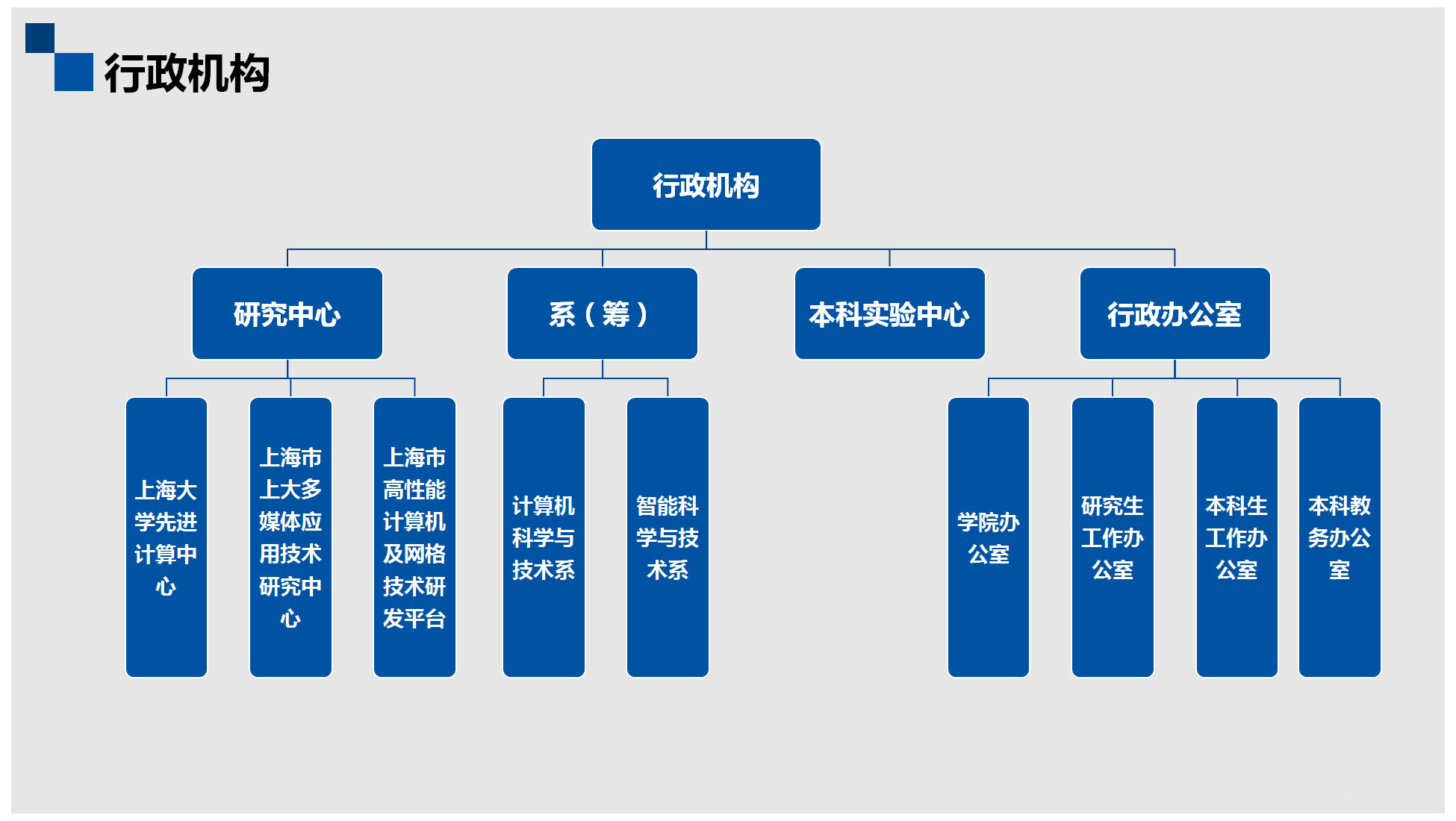

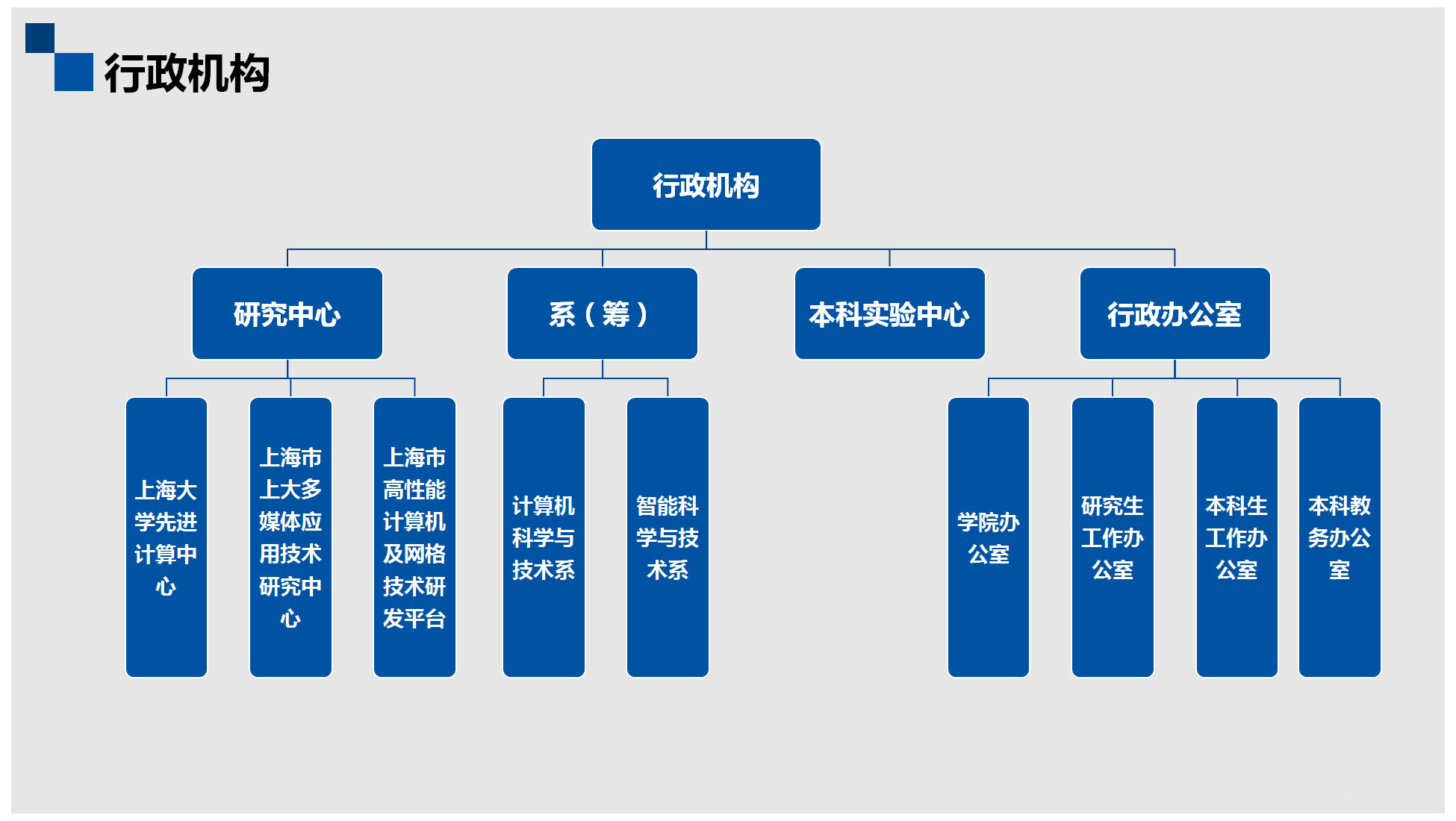

据2018年学院官网显示,学院有教职工112名,其中专任教师82名,具有博士学位的教师65名,其中正高级职称18名,副高级职称37名,中级职称27名。学院拥有计算机套用技术二级学科博士学位授权点,计算机科学与技术、软体工程2个一级学科硕士学位授权点,工程硕士专业学位授权点(软体工程领域),有计算机科学与技术、智慧型科学与技术2个本科专业。近年来,学院的研究工作主要围绕智慧型信息处理、多媒体技术、高性能计算、软体工程、信息安全与光计算机等方向开展。学院现有上海大学先进计算和套用中心、上海市上大多媒体套用技术研究中心、上海市高性能计算机与格线技术研发平台3个研究中心,有计算机科学与技术系、智慧型科学与技术系2个系和上海大学高性能计算中心1个公共平台。

基本介绍

- 中文名:上海大学计算机工程与科学学院

- 英文名:School of Computer Engineering and Science,Shanghai University

- 简称:上海大学计算机学院

- 创办时间:1988年5月

- 所属地区:中国上海

学院概况

上海大学计算机工程与科学学院的前身最早可追溯到成立于1959年的上海科技大学自动化及计算技术专业和其后建立的自动化系,1978年改为计算机科学系。1988年5月,上海工业大学计算机工程系和上海科技大学计算机科学系联合成立了计算机学院,该学院是在钱伟长校长关怀下成立的上海高校中第一所计算机学院。1994年5月27日,四校合併成立新的上海大学,原上海大学工学院计算机套用系和上海科技高等专科学校计算机技术系也一起併入,联合成立的计算机学院正式命名为“上海大学计算机工程与科学学院”。清华大学教授、中国工程院院士李三立兼任学院首任院长。

学院以培养具有扎实的计算机科学理论基础、有一定创新能力和实践能力、能从事计算机硬体和软体的开发、设计和研製等工作的高级科技人才为目标。学院有计算机科学与技术、智慧型科学与技术2个本科专业,拥有工程硕士专业学位授权点(软体工程领域),计算机科学与技术(涵盖了计算机套用技术、计算机软体与理论、计算机系统结构3个二级学科)、软体工程2个一级学科硕士学位授权点,计算机套用技术二级学科博士学位授权点。1990年以来,“计算机套用”学科连续4期被上海市教委列为重点学科进行建设,计算机学科被学校列为“211工程”重点发展学科。

据2018年学院官网显示,现有教职工116人,其中专任教师84人。现有教授19名(其中博士生导师15名),副教授(含高工)30名,具有博士学位的教师55名,有9名教授担任了全国或上海市二级以上学术团体的领导职务,学院目前每年招收本科生300名左右、硕士研究生130名左右、博士生30名左右,还招收硕士留学生若干名。

学院坚持教学与科研相结合的原则,围绕高可信计算与信息处理及计算机系统集成的研究方向,积极开展高性能计算、云计算技术、智慧型信息处理、软体形式化方法、网路与多媒体和容错计算等领域的科学研究。学院设立了上海大学先进计算和套用中心、上海市上大多媒体套用技术研究中心、上海市高性能计算机与格线技术研发平台3个研究中心,计算机科学与技术系、智慧型科学与技术系两个系和上海大学高性能计算中心一个公共平台。学院自成立以来,已完成或正在完成的国家级和省部级项目300余项。在上海市科委的支持下,由李三立院士主持完成了集群式高性能计算机“自强2000”,标誌着学院在并行计算机研究方面达到了国内的先进水平。该项成果获2001年上海市科技进步一等奖,“自强3000”集群式高性能计算机曾在全世界TOP500中排名126位,新一代“自强4000”高性能计算机正在研製中,预期2012年9月投入使用。截止2010年底,学院共获国家、省、部(市)级科研成果奖30多项。学院还积极开展与国内外的学术交流,与国外多所知名大学建立了合作关係,每年平均主办2-3次国际会议。

学院积极开展教学改革,努力使教学计画、课程设定、教学内容以及教学手段与方法能适应学科发展和人才培养的需求。积极开展 “面向21世纪计算机学科教育内容和课程体系改革”,“计算机系统结构与并行处理”、“离散数学”等课程被上海市教委授予上海市级“精品课程”并获得上海市教学改革成果一等奖。近年来,新增专业选修课10多门,先后出版专业教材30多本。为培养学生的创新和实践能力,学院鼓励学生参加各项科技竞赛,参与教师的科研项目,参与柯达公司组织的数字图像创意活动。学院连续几年组队代表上海大学参加ACM国际大学生程式设计竞赛,并且在全国大学生“挑战杯”科技作品比赛中获奖。学院注重学生的个性教育,对强化班的学生或自学能力特彆强的学生单列计画、因人施教。

学院培养的学生主要从事计算机软硬体的系统设计开发、销售维护、信息服务及其他行业的计算机管理套用工作,部分学生选择继续攻读硕士、博士学位或出国深造。学院毕业生遍布全球,近八成学生服务上海社会经济发展,成为行业精英。

2015年起,英国帝国理工学院终身教授、数据科学研究所所长郭毅可兼任学院第二任院长。学院进入新一轮发展,确立了四个学科发展方向:类脑智慧型计算、媒体创意计算、高效能计算和智慧社会计算,并与材料、社会学、通信、电影、美术等学科进行交叉学科合作,在世界一流大学和一流学科建设的道路上努力做出贡献,服务上海,服务全国。

现任领导

学院党委领导

郭纯生 党委书记

韩晶 党委副书记

学院行政领导

郭毅可 院长 学院党委机构

学院党委机构

学院党委机构

学院党委机构洛祥峰 执行院长

谢少荣 副院长

张博峰 副院长

愿景使命

学院愿景

上海大学计算机工程与科学学院将在创新型人才培养、科研和教学等方面得到国内外高度认可,努力建成国际知名的研究型学院。

学院使命

基于计算机科学与技术的迅速发展会对包括科学、工程、艺术、商管和人文等多学科产生积极影响的理念,计算机学院全体师生将发展计算机科学技术前沿的一些关键技术,包括高性能计算、海量数据存储系统等,充分利用现代计算机技术解决複杂科学、工程技术和社会问题,持续不断地促进和推动多学科交叉套用,并进行创新型研究和教学,为计算机科学技术的发展作出贡献。

学院院训

踏实、团结、奋进、创造

研究生导师

博士生导师(按姓名拼音排序)

陈一民 | 丁友东 | 郭毅可 | 金翊 | 雷咏梅 |

李青 | 骆祥峰 | 缪淮扣 | 钱权 | 童维勤 |

吴悦 | 夏骄雄 | 许华虎 | 徐凌宇 | 张博锋 |

张武 | 曾红卫 |

硕士生导师(按姓名拼音排序)

曹旻 | 陈圣波 | 陈雪 | 陈怡海 | 戴东波 |

戴佳筑 | 丁广太 | 方昱春 | 封卫兵 | 韩越兴 |

何冰 | 雷州 | 冷拓 | 李成范 | 李卫民 |

李晓强 | 李颖 | 连惠城 | 刘方方 | 刘福岩 |

刘炜 | 刘悦 | 牛志华 | 欧阳山 | 彭俊杰 |

沈文枫 | 沈云付 | 宋安平 | 苏雯 | 王冰 |

王路 | 王皙 | 王宜敏 | 吴绍春 | 武频 |

武星 | 谢江 | 辛明军 | 许东 | 许庆国 |

薛丹 | 杨风雷 | 杨洪斌 | 叶飞跃 | 余洁 |

袁世忠 | 岳晓冬 | 张惠然 | 张建 | 张景峤 |

张瑞 | 张涛 | 赵俊娟 | 支小莉 | 周文 |

朱文浩 | 朱颖 | 朱永华 | 邹国兵 |

研究生专业

081200 计算机科学与技术

计算机科学与技术为计算机一级学科,涵盖了计算机套用技术、软体与理论和系统结构三个二级学科硕士点,按一级学科招生。本专业紧密联繫计算机发展的最新热点以及上海市计算机行业的发展方向,开展与国民经济发展密切相关的计算机科学及套用技术研究。本专业的主要研究方向包括格线计算、高性能计算与并行处理、软体工程、软体方法学、资料库、信息管理系统、多媒体体技术、计算机网路、智慧型信息处理、信息安全和系统生物学等。

计算机科学与技术为计算机一级学科,涵盖了计算机套用技术、软体与理论和系统结构三个二级学科硕士点,按一级学科招生。本专业紧密联繫计算机发展的最新热点以及上海市计算机行业的发展方向,开展与国民经济发展密切相关的计算机科学及套用技术研究。本专业的主要研究方向包括格线计算、高性能计算与并行处理、软体工程、软体方法学、资料库、信息管理系统、多媒体体技术、计算机网路、智慧型信息处理、信息安全和系统生物学等。

本专业培养具有扎实的计算机硬体、软体基础理论知识,能够从事计算机系统结构研究与套用开发的高级专门人才,所设课程反映计算机学科的各个领域的当前国内外先进水平,旨在使学生掌握坚实的专业基础和宽广的知识面。本专业研究力量强,学术梯队结构合理;近年来,先后承担了多项国家技术攻关项目、国家自然科学基金、国防科工委及上海市重大科技项目等,多次获得部、市科技进步奖,经费充裕。在国内外着名刊物和学术会议上发表大量学术论文,出版过数十本教材和着作,主办过重要的国际学术会议。在有关研究方向上联合培养了一批外国留学生,还与国内外多所大学签有学术交流、联合培养研究生的协定。

系统生物学为本专业新增方向,主要利用计算机技术从系统生物学的角度对现代分子生物学领域内的大量数据进行管理和分析。通过机器学习与模式识别技术,资料库技术及数据挖掘 ,人工神经网路技术,专家系统,数值模拟及并行计算等方法来进行生物资料库的整合、基因组序列数据分析,基因晶片数据的分析与处理,蛋白质结构和功能预测,生物网路构建及最佳化等研究。

学制:2.5年

研究方向:

01.(全日制)高性能计算机系统及套用

01.(全日制)高性能计算机系统及套用

02.(全日制)计算机系统结构

03.(全日制)并行处理

04.(全日制)容错计算

05.(全日制)资料库与数据挖掘

06.(全日制)多媒体技术与套用

07.(全日制)计算机网路

08.(全日制)智慧型信息处理

09.(全日制)信息安全

10.(全日制)系统生物学

指导教师:李青教授、徐炜民教授、童维勤教授、张武教授、缪淮扣教授、刘宗田教授、陈一民教授、丁友东教授、叶飞跃教授、陈洛南教授等正副教授30余名。

备注:本专业在计算机工程与科学学院培养,不招收同等学力考生。

科研实力

学院坚持教学与科研相结合的原则,围绕高可信计算与信息处理及计算机系统集成的研究方向,积极开展高性能计算、格线技术、智慧型信息处理、软体形式化方法、网路与多媒体和容错计算等领域的科学研究。学院设立了“先进计算和套用中心”及“格线技术研究室”等八个研究室,是上海市高性能计算机与格线技术研发平台的主体研究力量,也是上海大学先进计算和套用中心、上海大学高性能计算中心、上海市多媒体套用技术研究中心三个跨学科研究基地的依託单位,年均科研经费在千万以上。学院自成立以来,已完成或正在完成的国家级和省部级项目近200项。在上海市科委的支持下,由李三立院士主持完成了集群式高性能计算机“自强2000”,标誌着学院在并行计算机研究方面达到了国内的先进水平。该项成果获2001年上海市科技进步一等奖。

目前集群式高性能计算机“上大自强3000”也已投入运行,上海高校格线主结点上大自强3000高性能计算机峰值速度为2.15万亿次/秒,Linpack值测试为1.51万亿次/秒,系统效率高达70%。在2004年全球超级计算机TOP500排名列126位,计算速度领先于剑桥等英国大学、日本多数大学、俄罗斯各大学所拥有的超级计算机。2004年中国TOP100名列第6位,国内高校名列第2位,达到当时的国际先进水平。 排名世界126位的自强3000超级计算机

排名世界126位的自强3000超级计算机

排名世界126位的自强3000超级计算机

排名世界126位的自强3000超级计算机截止2004年底,学院共获国家、省、部(市)级科研成果奖30多项。此外,学院还积极开展与国内外的学术交流,多次主办国际会议。

教学特色

学院积极开展教学改革,努力使教学计画、课程设定、教学内容以及教学手段与方法能适应学科发展和 人才培养的需求。积极开展 “面向21世纪计算机学科教育内容和课程体系改革”,“计算机系统结构与并行处理”、“离散数学”课程被上海市教委授予上海市级“精品课程”并获得上海市教学改革成果一等奖。近年来,新增结合IT发展潮流的专业选修,专业实践创新类课程30多门,先后出版专业教材30多本。

创新能力

为培养学生的创新和实践能力,学院鼓励学生参加各项科技竞赛,参与教师的科研项目,参与柯达公司组织的数字图像创意活动。学院连续几年组队代表上海大学参加ACM国际大学生程式设计比赛,并且在全国大学生“挑战杯”科技作品比赛中获奖。学院注重学生的个性教育,对强化班的学生或自学能力特彆强的学生单列计画、因人施教。

学生就业

计算机科学与技术专业旨在培养具有良好的道德修养和科学素养,系统地掌握本学科的基本理论、基本技能与方法,具有国际视野、跨文化沟通能力强,从事计算机科学与技术相关的研发等工作的高级複合型人才。计算机工程与科学学院培养的毕业生主要去向为上海地区或面向全国择业。主要在政府机关、事业单位、金融机构、教育机构、中外资高新技术企业等单位从事计算机软硬体的系统设计开发、IT网路架构、IT信息服务、电子商务开发及其他相关行业的计算机管理套用工作。优秀毕业生可免试保送攻读硕士学位。部分学生选择继续攻读硕士、硕博连读或出国深造。