美国大平原,位于美国中部,是世界上着名的平原之一,总面积153.6万平方公里,东西宽640公里,南北长约2400公里(加拿大包括在内),其中土地面积约占美国本土面积的五分之一,地理範围包括蒙大拿、怀俄明、科罗拉多、新墨西哥、北达科他、南达科他、内布拉斯加、堪萨斯、俄克拉何马、德克萨斯等州。其外貌平整,缓缓向东倾斜,气候属于半乾旱的大陆性气候,冬冷夏热,地带性植物类型为草原型植被,由于不合理的开垦,曾一度黑风暴肆虐,在採取一些列环境保护与恢复措施后,成为美国重要的粮食出口基地。

基本介绍

- 中文名称:美国大平原

- 外文名称:America plains

- 地理位置:美国中部

- 气候类型:半乾旱的大陆性气候,冬冷夏热

- 覆基岩:页岩、石灰岩、砂岩

- 植被:草原型植被

地理位置

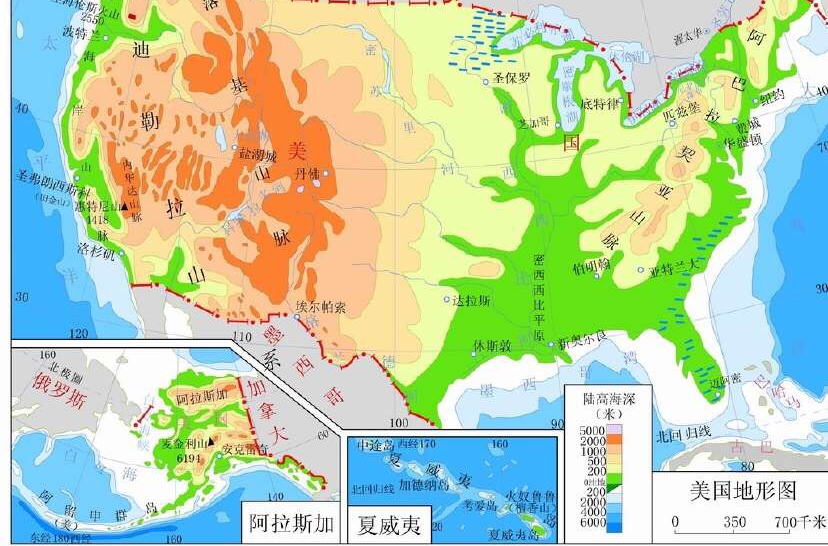

美国大平原是世界上着名的平原之一,作为一个自然区,它实际上一直延续到加拿大。在美国境内,它的基本界限是:

西起落基山山麓的海拔1800米等高线一带;东到密西西比河谷地,大约沿着等高线为海拔300米的位置;北到加拿大的萨斯喀彻温河(Saskatchewan);南到德克萨斯州的南部。美国学术界对于大平原的东部界线有不同的认识,一般认为在西经97°附近。

美国大平原包括有蒙大拿、怀俄明、科罗拉多、新墨西哥、北达科他、南达科他、内布拉斯加、堪萨斯、俄克拉何马、德克萨斯等州。东西宽640公里,南北长约2400公里(加拿大包括在内)。其中土地面积约占美国本土面积的五分之一(153.6万平方公里),人口550万,只占全美人口的3.7%,人口密度很低,大约每平方公里不到5人。

地质地貌

地貌

美国大平原除去边缘它是一块相当完整的平原,从西向东缓慢倾斜,大约每公里仅下降2米。

其下覆基岩为海相及浅水相的沉积岩,主要由缓缓倾斜的页岩、石灰岩、砂岩等组成,厚度可达5公里。本区大部分表层为年轻的陆相沉积洪积物组成,在北部还被更新世的冰川物质不连续地覆盖,还有黄土沉积物出现。总的来说地质情况比较简单,地质运动表现不太强烈。

但有两个区域在大平原中形成显明的对照:

l、巴德兰得(BadLand):形成了一个极易受侵蚀的地区,其基岩为页岩,偶而一次性的暴雨即可引起地面相当剧烈的侵蚀,形成了独特的深谷悬崖,在各地内有高出周围地表几百英尺的小丘壁陆地出现;

2、黑山(BlackHill):该区远远高出周围的平原地表,并有足够的雨量,使得松林、桦林生长十分繁茂。其中的基岩为砂岩,为良好的贮水层,为南达科他州东部的主要水源。

大平原的外貌平整,缓缓向东倾斜,唯有在三个区域被起伏所阻断:

大平原的外貌平整,缓缓向东倾斜,唯有在三个区域被起伏所阻断:

1、黑山区:它是一类结晶岩块(约50英里长,20英里宽,即80×32公里),侵入平整的平原沉积,形成一个起伏;

2、沿科罗拉多至新墨西哥边界的一带,由一个熔岩盖所保持的古老侵蚀面横亘于平原之上;

3、由松树岭断层(接近内布拉斯加至怀俄明一线)打破了平原的整体性,此区并有不同的侵蚀产生。同时由于气候及土壤条件,大平原也被称为“尘碗”(dustbowl)。

土壤

美国大平原土壤肥沃,适于农业耕作,有机质含量很高。但如无充分的湿度及生物的保护,极易受到风蚀,而且风蚀起来的严重程度是惊人的。

气候特徵

气候属于半乾旱的大陆性气候,冬冷夏热。在冬季有寒潮时,

温度可下降很多,严重的霜冻可分布到德克萨斯。但在冬季如有称作为钦诺克(Chi-nooks)暖风时,它对农牧业却极为有利。在冬天和春天,这种风经常向东南方向吹送,融掉冰雪,提高温度,有利于牲畜的放牧。但当称作为伯利扎德(Blizzards)的冬季风袭来时,产生风暴,并伴有大雪,对牧业造成极大的灾害。夏季白天很热,但夜晚凉爽,温度变幅很大,一年中最冷月与最热月相比,温差超过33℃。年降水量少于500毫米,局部变化、季节变化及年际变化都相当大,给农业生产的稳定带来了很大威胁。

在大平原上,主要的天气灾害类型有以下几种:

在大平原上,主要的天气灾害类型有以下几种:

1、乾旱:具有某些周期性的变化;

2、尘暴:由于土地乾旱、疏鬆,加上强风及气流的剧烈扰动,尘暴现象很多;

3、洪水:尤其是夏季由于暴雨影响加之平原排水困难,时有洪水发生;

4、陆龙捲:每年从4月起就经常地发生,虽然是局部性的,但破坏性却极大。

平原上的河流基本上都发源于落基山,从西向东越过平原最终注入密西西比河,比较着名的河流有密苏里河、普拉特河、阿堪萨斯河等。

平原上的河流基本上都发源于落基山,从西向东越过平原最终注入密西西比河,比较着名的河流有密苏里河、普拉特河、阿堪萨斯河等。

物种植被

地带性植物类型为草原型植被,它是由短草(也称水牛草)组成,亦有散布的落叶树,最常见的为棉木树(Cottonwood)沿着平原河谷分布,在石质的非农业土地上还有松树等分布。由于人为影响巨大,草原被毁,过度开垦等,造成了大平原上的天然植被类型很不稳定。在开发前的天然草原,适合于大规模的放牧,一旦被毁弃,草原极难恢复。因此在大平原上植被与土壤的自然保护一直是一个重大问题。

农业状况

十九世纪中期,白人逐渐西迁,一步步地向美国中西部侵人,并且在大平原上定居下来。他们赶走了印第安人,以家养的牛群代替几乎被他们灭绝的野牛群,后来又发展了牧羊业,逐渐形成以畜牧业为主的经济。一直延续到十九世纪的八十年代,这时恰逢一个较长的湿润周期(约14年),而且当时小麦的价格又很高,于是许多天然牧场被开垦为农田,但好景不长,又出现了乾旱年,这些低于正常年份的降水使农作物受到严重威胁,使得这些农场主无利可图,于是只有废弃撩荒。

在1870年时的美国西部,当时的土地开垦面积不到180万亩,但在经过60年后的1930年,已经扩大到1亿1千多万亩,相应地增长了60多倍,这样做的结果,导致了严重的恶性循环,因为草原被毁后,牧草极难恢复,致使上地裸露,抗蚀力减弱,一遇到严重乾旱及大风时,灾难就不可避免了,等到又一个湿润期到达时,重操旧业,又照旧循环一次,这样原来的草原毁坏了,致使经过许多年调整已达到稳定的农业生物层的生态平衡被破坏了,导致了土壤裸露、风蚀加速。加上气候乾旱,水分不足,酿成了巨大的灾害,最典型的为三十年代的“黑风暴”。

1934年5月12日美国西部发生了一场人类史上空前未有的黑风暴。这是一次历史上大自然罕见的严重惩罚,风暴所经之处,溪水断流,水井干涸,田地龟裂,庄稼枯萎,牲畜渴死,千万人流离失所,这是由于人类的不合理活动,滥垦土地,破坏草原的结果。

在这一天,从加拿大的西段边境与美国西部草原相邻接的几个州,颳起了一股尘雾,以每小时60-100英里的速度,向东推进。这股尘雾携带了美国西部乾旱地区的三亿吨肥沃表土,跨越全美国三分之二的领土,一直到达美国的东海岸,最后倾泻于离岸几百英里的大西洋中。这就是历史上着名的“黑风暴”。震惊全球的这个东西长1500英里、南北宽约900英里、厚度达2英里的巨大尘土带,使得当时美国的冬小麦严重减产,约比过去10年的平均产量减少了102亿斤,这是上述恶性循环的集中表现。

事后调查,这次黑风暴平均颳走了5—30厘米厚的土壤表层,毁坏了约上千万亩的农田。从那时以后,大平原的农业引起了各方关注,採取了一些措施,逐步使得该区的农业生产稳定下来,这些措施主要可归纳为:l、扩大灌溉;2、机械化;3、增施化肥;4、利用杀虫剂及除草剂;5、加强保护土壤等。

由于各种措施,使得现在的大平原成为美国的麵包篮(BreadBasket)。美国的小麦带、玉米带主要都位于大平原上,并成为美国粮食出口的基地。随着21世纪的到来,世界人口急剧增加,粮食供应的短缺越来越成为严重的问题,提高大平原的农业生产能力,将会有力地保障个球的生命支持系统,为地球的可持续发展,作出应有的贡献。

旅游景点

美国沿着横贯全美的80号高速公路,穿行于这块广袤的土地,心胸顿感坦蕩。一位旅美学人写道:“由来山色为诗魂,平陆应怜亦堪吟,灼灼物华竞畿甸,盈盈穀梁溢仓廪,尽目无涯追落日,人室有思解疑云,胸中自有丘壑在,生机勃发遍桃李”。