中国姓氏之一,起源不明,现多分布于镇江,丹阳一带。

基本介绍

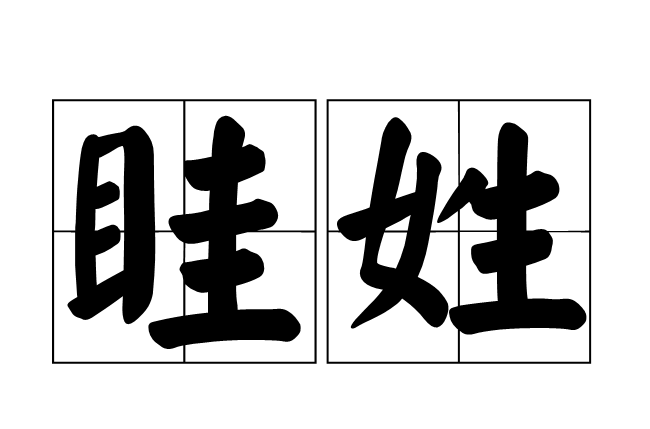

- 中文名:眭姓

- 分布:镇江市区、丹阳市

- 拼音:sui

- 文献:《广韵》

简介

分布在镇江市区、丹阳市,两地虽然不属于一个方言区,但眭姓人士几乎都不愿意称他们Sui 先生、Sui 同志。他们自称姓Xu,还说不是“言午许”,而是“目圭xu”,周边民众也只好改口。眭氏世代相传,保存了古音。又如佴姓,江苏有几个县市都有。句容市陈武有佴池,那里的佴姓人士都按词典上称“姓 Nai” 。而江北的江都市昌松波斯庄,是一个有着1000多年历史的古老村落,那里的佴姓人都自称“姓 Ni ”,说是祖先从江南苏州迁徙过来,苏州话里“耳朵”发音作 ni duo 。后来我又遇到一位佴姓官员,他不愿意别人叫他Nai 处长,自称姓Mi。听说写《人到中年》的作家谌容,在许多场合都强调自己叫“Shen Rong ”。镇江西南乡的谌姓人口,祖籍河南。也自称姓“Shen”。谌在《新华字典》里注音为Chen

查宋本《广韵》“眭”字有下列读音:

平声五支:

许规切,眭盱健貌。

息为切,姓也。出赵郡。

平声六脂:

许维切,眭盱健貌。

平声十二齐:

户圭切,目深恶视。

另,据《淮南子 原道训》:“眭然能视,■然能听”。(■,上下目,读营)。汉高诱注:“眭读曰桂”。

根据上述记载,“眭”字的历史读音共有五个。按照古音学家的分类,这些读音的韵母上古都在支部合口四等,按王力先生的拟测,加上合口呼的介音,韵母可以拟为[ue]。中古支脂二韵为三等韵,一般音韵学家认为,三等韵的语音特点是带有介音[j]。而这个介音[j]则是在于音发展过程中产生的,属于后起的语音特徵。这个介音的产生可能是由于声母的演变造成的。美国汉学家蒲立本在《上古汉语的辅音系统》一书中注意到,喉音的颚化会产生介音[j]。从《广韵》纪录的四个读音中,“户圭切”中古声母为匣纽,喉音。“许规切”“ 许维切”为晓纽,舌根音。高诱音桂,属见纽,也是舌根音。从音变规律看,喉音发展成舌根音是很自然的。匣纽的前化,导致介音的产生。这一点可以通过一些字的异读反映出来,如“许规切”九个字中(实际上是七个字),眭,觿,鑴,又读“户圭切”。此两切中的字多拥有共同的谐声偏旁,这不是偶然的现象。应该说,“许规切”重大部分字读是从“户圭切”而来的。而脂韵中的“许维切”,和“许规切”的也仅在韵尾上略有差异。 比较难以解释的是“息为切”的来源。这个问题暂且搁一搁,先说说“眭”姓在方言中的读法。在江苏镇江、丹阳等眭姓比较集中的地区,一般读念成“许”。如果这个音是从中古音“息为切”而来的,那幺,就意味着作为舌尖擦音的心纽变成了舌叶擦音。这在和北京话一样存在着舌尖擦音和舌叶擦音对立的镇江话中,这种变化是没有理由的。相反,舌根音晓纽三等字,变成舌尖擦音,在北方方言倒是很普遍的现象。因此,我猜测,江苏地区眭字的读音,并非由“息为切”而来,而恰恰来源于“许规切”。中古音拟为 [hjue]。由于介音[j]的作用,韵母进一步高化,直至最终失落,同时,声母也开始由舌尖擦音向舌叶擦音过渡,而这时圆唇介音[u]得到强化,最终成为韵母。再说“息为切”,令人疑惑的是,这个反切,在《广韵》中只此一字。《广韵》所本为隋末陆法言《切韵》,其所记读音,皆经过萧该、颜之推多人审核,未可遽断其谬误。我个人臆测,在当时北方眭姓所聚居地区的方言中,可能眭字的读音上已开始向舌叶擦音演变。而按照切韵语言系统,并没有舌叶擦音的位置,因此萧、颜等人将此字列入发音相近的心纽。陆法言《切韵序》云:“燕赵则多伤重浊”。据此可推,隋末唐初,燕赵地区汉语的浊声可能已经呈现弱化趋势,而“户圭切”的眭字正是这类浊声字,而燕赵地区也正是北朝以来眭姓繁盛之地。

关于“息为切”的来源,还可以做另外一个假设。那就是,我们假设眭字上古音的声母是一个s + 喉音的形式。由于前缀 s 的脱落,喉音转变为舌根音,有可能还引起声调的变化,如出现去声“桂”音。而姓氏多能保存古音,因而,脱落的不是前缀,而是喉音声母。由于同音字太少,要证明这种假设,难度很大。眭姓是否出于白狄,要从传世文献中找到确证似乎很难。但是,眭氏家族的活动和白狄民族的昌盛繁衍之地一直有着不解之缘。眭姓地望为赵郡,实为今河北高邑、赵县一代。这里恰恰是先秦时期鲜虞国和中山国的疆土。案《左传》,肥、鼓二国,皆为鲜虞附属,同为白狄之别种。所谓别种,我看是针对活动在西河地区的白狄而言的,这一地区的白狄主要和秦国接触,所以后世隗姓的先祖多出于雍州。可见,狄民族在中国北方的分布非常广泛,部落众多,互不统属。狄民族内部不仅有赤狄、白狄之分,而且分别有姬、隗等多种姓氏。口头传说中,眭姓出于肥子国后裔,然肥字姓氏,文献失载。考虑到肥子国为鲜虞属国,虽同为白狄别种,姓氏或许不同。鲜虞,史载为姬姓在狄者。那幺,肥子国或可推定为隗姓。春秋时期,狄民族与夏民族各国相互征伐,但也相互通婚。《左传僖二十三年》:“狄人伐廧咎如,获其二女,叔隗季隗”。据杨伯骏注,隗氏,金文皆作愧,从女。观眭、隗二字,皆合口呼,分以圭、鬼谐声,皆合口呼并舌根音字,上古分属支微韵,或可互通。因此,眭姓出于隗姓推测,不能说是毫无根据的。但是,为何隗姓一定要改成眭呢?查《广韵》,齐韵户圭切,另有和眭同音的姓氏四个。这四个姓氏,非常冷僻,但无一例外以圭为声旁。除其中一字,指明为梁四公子之后,其他皆未说明来源。据此,或可以推测,肥子国后裔改姓一开始可能只是随声取字。但是,如果再因声求义的话,或许可以得出一些更有意思的推论。 《说文》云:“赤狄本犬种。从犬亦省声”。因此,狄民族和史籍的犬戎、犬夷等应该有一定的渊源关係。犬戎中的白犬和白狄,不一定是因其尚白而得名,有一个可能的原因是因为肤色白皙的缘故。狄民族有以隗为姓者,《玉篇》:“隗,高也”,可能指体形高大。《说文》“鬼部”:“象鬼头也”,亦指面貌特徵而言。《广韵》:“眭,目深恶视”,可能指深目而言。余太山先生在《古族新考》中,发现《大戴礼记》中陆终氏娶于鬼方氏胁生的传说具有印欧语系民族神话化特徵。根据现存典籍中人名和地名看,狄民族曾有自己独特的语言和文化,但是后来不相统属的各部分在不同的历史阶段与华夏民族以及其他各民族融合了。

七律 题凤鸣先生《眭氏历史考证》

典坟草昧费钩沈,野语求真显见深。

寻古族迁源白狄,述先祖德重黄金。

两河烽燧争雄长,断柳虫文推帝心。

流裔于今遍华夏,琴操遥揖响愔愔。

自注:

(一)野语句:礼失求诸野。由于传世文献的缺失,某些史实必须有甄别地求助于民间口头传说,此为社会学研究之通则。凤鸣先生从山西昔阳县民间流传之肥子国传说,求证出眭氏与白狄民族之渊源关係,诚符合此通则。

(二)两河句:春秋鲜虞国,战国时称中山国,白狄民族所建,与华夏诸国争雄数百载,两河为南河与东河,南河为古黄河故道,东河于今秦晋二省之界,此区域大致为今河北省中部。

(三)断柳句:《汉书卷七十五 眭两夏侯京翼李传第四十五》载:“是时,昌邑有枯社木卧复生,又上林苑中大柳树断枯卧地,亦自立生,有虫食树叶成文字,曰‘公孙病已立’,(眭)孟推《春秋》之意,以为‘石、柳,皆阴类,下民之象;泰山者,岱宗之岳,王者易姓告代之外。今大石自立,僵柳复起,非人力所为,此当有从匹夫为天子者。枯社木复生,故废之家公孙氏当复兴者也。’ (眭)孟意亦不知其所在,即说曰:‘先师董仲舒有言,虽有继体守文之君,不害圣人之受命。汉家尧后,有传国之运。汉帝宜谁差天下,求索贤人,禅以帝位,而退自封百里,如殷、周二王后,以承顺天命。’”

基本介绍

眭(睦)[眭(睦),读音作suī(ㄙㄨㄟ),不可读作mù(ㄇㄨˋ)、guì(ㄍㄨㄟˋ)、huì(ㄏㄨㄟˋ)、cuī(ㄘㄨㄟ)、sū(ㄙㄨ)等]

姓氏渊源

起源一

眭姓起源,史籍旷如,而民间口头传说中众说纷纭,且不少具有地域性特点。山西昔阳县东冶头乡人眭喜良所述,与同乡长者《眭氏历史考证》撰者已故凤鸣先生所述又不同,兹录如下,聊备一说,以待暇日详考。山西昔阳县东冶头乡当地有不少姓眭的。在老家眭字读“sui”和字典音同。传说春秋战国时期,有一个小王朝叫“圭(读gui)王朝”,因事要满门抄斩,很多人跪在河边,执法官问谁姓“圭”,有智者目视河水急中生智说自己姓“sui”,因山西昔阳人把“水shui”读作“sui”。目视水故在“圭”字前面加目,目视水故取“sui”音,很多人从之,躲过一劫。据当地老人讲,东冶头乡还有一处废墟,名叫“殿圪台”是“圭王朝”古宫殿旧址,听说还有石碑出土,是否确切,没有考证。也算是“眭”起源的一种说法。估计眭氏一族是北方少数民族,因当地有七月十五吃“面杨”的习俗,说宋朝杨六郎扫北,所到之处屠杀颇多,故当地人对杨家狠之入骨,用白面作成人的模样,蒸熟食之。这一传说和习俗与中国传统的对杨家持褒奖态度不同,恐怕事出有因。而杨六郎屠杀的多是北方民族,由此推断眭姓一族来自北方一说倒也成立。

起源二

源于姜姓,出自春秋时期白狄古肥子国君主隗绵皋之后,属于避难改字为氏。诸多姓氏史籍记载:战国时期,有赵国大夫食采于原肥子国故地睦邑(今山西昔阳东冶头镇,一说浙江淳安),因以为姓氏,称睦氏。其实,在该类姓氏史籍中,均是将“眭”字误写为“睦”字、或“睢”字,后以讹传讹,“产生”出了两个字形相似的“睦氏”和“睢氏”。据《元和姓纂》所载:“眭,赵大夫食采眭邑,因以为氏”。另有一说谓战国时,肥子国(山西省太原以东)国君姓圭,其子孙因怕受侵轧之害累及全族,改作眭姓。可见眭姓早在2500年之前即已形成。眭氏族中,曾有“明经知数,却诏出关”一联,褒扬的是汉代眭弘,以明经出任议郎。北魏的眭夸义却诏书而暗潜出关,保持其高洁的节操。 丹阳之有眭姓,始于南唐。据《丹阳县誌》(光绪版)记载,丹阳眭姓第一人(亦即始迁之祖)是南唐刺史眭昭符,字隆祖,赵州高邑(河北高邑县)人。为南唐进士,先曾徙居金陵,保大年间任常州刺史。他胆识过人,为政宽简,治绩显着。至后周显德五年(958年),中主李璟称藩于周,令昭符为南唐进奏使,置邸大梁(开封市)。后主李煜嗣位,又屡次委昭符为进奏使,斡旋于金陵、大梁之间。作为使节之臣,眭昭符尽忠职守,不卑不亢,周啖之以禄,不受;宋施之以威,不惧,始终不辱使命,北人甚为敬重。南唐亡后,他怀念故国,耻作宋臣,挈家下来到丹阳,卜居于城南的董庄(横塘镇眭巷村东),开闢了丹阳眭氏一脉。通过长期的繁衍发展,逐渐跻身于本邑望族之列。眭氏宗人在丹阳阵容庞大,仅以“眭”字命名的村庄就多达8个,不带“眭”字而实际上为眭氏族居的村庄更多,主要分布在横塘、延陵、开发区、里庄、吕城、陵口、麦溪、珥陵和云阳等镇。

明景泰六年(1455年),丹阳眭氏修订了《眭氏宗谱》,至清雍正十一年(1733年),再次续修。 千百年来,眭氏族中贤人颇多,汉代有符节令眭弘,三国时有农民义军首领眭固、北魏有中郎将眭夸等知名于世。《中国人名大辞典》共录眭姓名人4个,竟有2个是丹阳人。《江苏艺文志?镇江卷》录眭姓8人,全是丹阳籍。《丹阳县誌》(光绪版)中载眭姓进士、贡士、举人等竟达40余名。明代有户部员外郎眭紘、翰林院检讨眭石、武略将军眭宪、武毅将军眭嘏;清代有监察御史眭朝栋、画家眭石亭等。丹阳城内燕子巷旧有一座规模颇大的眭氏宗祠,厅柱上挂有一副楹联:“西汉家声远,南唐世泽长”,对眭姓历史上极有影响的两个人物:西汉符节令眭弘和南唐进奏使眭昭符作了褒扬。

1990年10月,东冶头镇出土了元朝大德四年(公元1300年)镌刻的《眭让立墓碑》,其碑文曰:“眭为天下之着姓也,世居大卤、乐平、东山、静阳。”东冶头村,即明朝嘉靖年间由静阳村分立而成。该其地还有一通元朝大德十年(公元1306年)郭氏墓碑,碑文云:“前有昔阳之泊,北望肥子古城。”可见,民间传说确实,且已有悠久的历史了,该地当为晋昭公安置肥子绵皋的奉祀之所在。眭氏(睦氏)族人大多尊奉隗绵皋为得姓始祖。

迁徙分布

眭氏是一个古老的姓氏群体,但在今中国大陆的姓氏排行榜上未列入百家姓前五百位,在台湾省名列第五百十二位,其字阿的睢氏名列第九百位,字讹的睦氏名列第一千七百零二位,多以赵郡、丹阳、零陵、太原为郡望。

今江苏省的南京市、徐州市、镇江市丹阳市、常州新北区、武进区、金坛市、扬州市,陕西省的澄城县,湖南省的永州市零陵区、宁远县、祁阳县、衡山市、岳阳市、益阳市安化县、娄底市,黑龙江省的哈尔滨市,湖北省的武汉市、黄梅市,山西省的太原市、晋中市昔阳县、阳泉市,河北省的石家庄市赵县、高邑县、赞皇县、保定市,宁夏回族自治区的银川市、吴忠市、灵武市,江西省的南昌市、永新市、赣州市、南康市、吉安市,四川省的成都市、宜宾市、绵阳市江油市、德阳市,福建省的福州市,云南省的德宏傣族景颇族自治州瑞丽市,广东省的深圳市,重庆市忠县,北京市,上海市,台湾省,美国,澳大利亚等地,均有眭氏以及字讹形成的睦氏、睢氏族人分布。

眭氏,宋版《百家姓》未录此姓,然其成姓已久。眭姓地望为赵郡,实为今河北高邑、赵县一带。这里恰恰是先秦时期鲜虞国和中山国的疆土。据《左传》,肥、鼓二国,皆为鲜虞附属,同为白狄之别种。江苏省丹阳之眭姓,始于南唐。据《丹阳县誌》(光绪版)记载,丹阳眭姓第一人(亦即始迁之祖)是南唐刺史眭昭符,字隆祖,赵州高邑(河北高邑县)人。为南唐进士,先曾徙居金陵,保大年间任常州刺史。他胆识过人,为政宽简,治绩显着。至后周显德五年(958年),中主李璟称藩于周,令昭符为南唐进奏使,置邸大梁(开封市)。

明景泰六年(1455年),丹阳眭氏修订了《眭氏宗谱》,至清雍正十一年(1733年),再次续修。千百年来,眭氏族中贤人颇多,汉代有符节令眭弘,三国时有农民义军首领眭固、北魏有中郎将眭夸等知名于世。《中国人名大辞典》共录眭姓名人4个,竟有2个是丹阳人。《江苏艺文志.镇江卷》录眭姓8人,全是丹阳籍。《丹阳县誌》(光绪版)中载眭姓进士、贡士、举人等竟达40余名。眭姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。

历史名人

眭 弘

汉代官符节令,是董仲舒的学生。秦亡以后,在汉朝,儒生从尊孔复古观念出发,更是积极倡导禅让制,据《汉书·眭弘传》,眭弘颇学了点天人感应的东西,于是上书昭帝:“我的老师董仲舒说了,做皇帝也要讲究天命的,没天命的人,就算继承皇位,也是坐不稳的。现在到处是神奇的景象,看样子是有平民百姓要做皇帝,您的位置虽然是合法继承的,但根据异象的显示,看起来也该交给别人了。建议您号令天下,寻找一个适合代替您的人,把皇位让给他,您呢,就找块小地方养老,不是很好吗?”当时昭帝年幼,主持政务的是霍去病的弟弟霍光,一听,这还了得,于是眭弘被霍光所杀,这件事情有意思的地方并不在眭弘被杀,而是他的胆子--连公孙是谁都没闹清楚,就敢叫皇帝退位,可见谶纬给了他多大的勇气。儒生们倡导直接禅让的策略行不通,他们便採取变通手段,《汉书·哀帝纪》载夏贺良以赤精子之谶,认为汉运已衰,当再受命,哀帝行之。此方法虽不是禅让,但多少还有点禅让的味道,可惜后哀帝觉悟,知道一旦推行再受命学说,禅让就不可避免,家天下就受到威胁,所以,仍然杀了夏贺良。

眭 夸

赵郡高邑人,其祖眭迈曾为晋司马越谈军谋掾,后为石勒所用,官至徐州刺史;其父眭邃在后燕末官至中书令,拓跋圭进攻后燕时,眭邃劝慕容宝坚壁清野以相拒击;眭夸本人娶“当时名达之士”鉅鹿魏攀女为妻,“少与司徒崔浩为莫逆之交”,赵郡眭氏当然合于礼聘士人诏书所定的“贤俊之胄、冠冕州邦”的标準。“浩为司徒,奏征其为从事中郎,辞疾不赴。州郡逼遣,不得已,入京都。与浩相见,延留数日,惟饮酒谈叙平生,不及世事。浩每欲论屈之,竟不能发言。其见惮如此。浩后遂投诏书于夸怀,亦不开口。”眭夸后来竟“托乡人输租者,谬为御车,乃得出关。……时朝法甚峻,夸既私还,将有私归之咎。浩仍相左右,始得无坐”。

郡望堂号

郡望

赵 郡:汉高帝四年(戊戌,公元前203年)将原秦朝邯郸郡改为赵国,治所在邯郸(今河北邯郸)。东汉建安年间(公元196~219年)改为赵郡,辖地在今河北省中部石家庄市、赵县、邯郸市一带地区。隋朝时期移治到赵县(今河北赵县)。

丹阳郡:丹阳古称润州、丹杨郡,是十分古老的地名,所指的地方迭有变动。先秦时期,共有三处以丹阳为名的地方,但一般主要是指豫鄣郡(今江西南昌)。汉朝时期实施郡县制度以后,先后又有许多以丹阳为名的郡和县。丹阳郡始建于西汉朝元狩二年(庚申,公元前121年),是由原豫鄣郡改置,治所在宛陵(今安徽宣城),下辖十七县,辖境相当于今安徽省长江以南,江苏大茅山及浙江省天目山脉以西、浙江省新安江支流武强溪以此地区。三国时期孙吴国移治到建康(今江苏南京),以后辖区缩小。到了南北朝的后魏时,又在河南省项城县的东北置了一个丹阳郡。隋朝吞灭南朝陈国后曾废黜,后隋炀帝又置润州,治所在延陵(今江苏常州),再以蒋州(今江苏南京)为丹阳郡。唐朝时期移治到丹徒(今江苏镇江)。北宋政和年间(公元1111~1118年)升为镇江府。另外,古代楚国最早的都城原在丹阳,即今湖北秭归一带,楚文王东迁至今湖北枝江,仍名其地为丹阳。还有,秦朝时期有一丹阳县,亦称丹杨县,在今安徽省当涂县一带,唐朝时期被併入当涂县。明、清两朝乃至民国时期,现今的丹阳只是个县级建制的城市,位于古城溧阳市旁边,紧依长江,今隶属于江苏省镇江市。

零陵郡:零陵、永州是两个重要的古地名。永州在隋朝以前称零陵。隋朝以后,永州、零陵成为一地二名。零陵得名于舜葬九疑。《史记·五帝本纪》载:舜“南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵”。这里所说的零陵,实际上就是舜陵,或者说是舜陵的别称或美称。秦始皇统一中国后,设立零陵县,也有纪念舜帝之意。三国时期孙吴国置郡,为黄盖之族所建。唐朝初年废黜。隋文帝统一中国后,按“存要去闲,并小为大”的原则,废除州、郡、县制,实行州、县制。因郡西南有“永山永水”,将零陵郡改置永州总管府。从置永州总管府到今天,永州这一地名和行政区划名称,已经存在一千四百多年了。1949年10~11月,永州各县先后解放,永州专区于10月正式成立。1950年5月,永州专区改名零陵专区。1952年11月,衡阳、零陵、郴州三个专区合併为湘南行政区。1954年7月,湘南行政区撤销,原零陵专区所属各县,除新田划归郴县专区外,其余县全部划归衡阳专区。1962年12月底,恢复零陵专区,专员公署设零陵县芝城镇(今芝山区),辖八县:零陵、东安、道县、宁远、江永、江华、新田、蓝山。原零陵专区的祁阳、祁东二县划归衡阳专区。1964年5月,划零陵、道县的十二个公社和九个国营林场,设定潇水林区管理局。1968年9月,改零陵专区为零陵地区。1979年,零陵县东风镇改名永州镇,由地区直接领导。1982年1月,改永州镇为县级永州市。1983年2月,祁阳县重新划归零陵地区管辖。1984年6月,撤销零陵县,恢复县级冷水滩市。至此,零陵地区辖永州、冷水滩两市和祁阳、东安、双牌、道县、宁远、江永、江华、新田、蓝山等九县。1995年11月21日,国务院以国函[1995]110号函批覆湖南省人民政府,同意撤销零陵地区和县级永州市、冷水滩市,设立地级永州市。原县级永州市改名芝山区,原冷水滩市改名冷水滩区。地级永州市辖原零陵地区的九县和芝山、冷水滩两区,市委、市人民政府驻芝山区。1997年7~8月,市委、市人民政府先后迁驻冷水滩区。

太原府:亦称太原郡。战国时期秦国庄襄王四年(乙卯,公元前246年)置郡,治所在晋阳(今山西太原),其时辖地在今山西省五台山和管涔山南部一带、霍山北部一带地区。北魏时期辖地在今山西省阳曲县、交城市、平遥市、和顺县之间的晋中一带地区。隋朝时期改晋阳为太原,又另设晋阳,与太原同城。唐太原府洽亦在此地。宋太宗太平兴国中期(庚辰,公元980年)改并州为太原府,移治阳曲(今山西太原)。以后宋朝、金国的河东路、河东北路,明、清两朝以来皆为府。民国时期改为市,成为山西省会所在,一直沿用至今。

堂号

赵郡堂:以望立堂,亦称赵国堂、邯郸堂。

丹阳堂:以望立堂。

零陵堂:以望立堂。

太原堂:以望立堂。

家谱文献

江苏丹阳眭氏谱书,着者待考,明景泰六年(公元1455年)始修,清雍正十一年(公元1733年)续修木刻活字印本。现被收藏在江苏省丹阳眭氏宗祠,

江苏镇江眭氏支谱,着者待考,清鹹丰元年(公元1851年)木刻活字印本。现被收藏在江苏省镇江市图书馆。

湖南零陵眭氏族谱,(民国)眭延主修,民国十八年(公元1929年)木刻活字印本。现被收藏在台湾省眭氏宗祠。

山西昔阳眭氏宗谱,(现代)眭文玉、眭凤鸣、眭孟柱等着,成书于1991年9月14日。现被收藏在山西省昔阳县东冶头镇东冶头村。

字辈排行

全国新编眭氏通用字辈(山西昔阳眭氏字辈):“元志宝守茂永君天公华道长安振春光一季青云景秉汝思家时兆廷友绍仲允碧存玉承延应之希德宗万自若叔士子敬弘国清正大荣东”。

江苏丹阳眭氏字辈:“显相眭秀时尚炯(一)元光明(日)正大本朝钟(德)纯道嘉善贵解振贞守庆太安进履惟笃厚登庸定可长”。

江苏镇江眭氏一支字辈:“道传宏大名震家邦”。

江苏镇江眭氏一支字辈:“成文福永生世乃昌先为至宝德可兴家”。

山西浑源眭氏字辈:“廉孝仁爱义礼平”。注:循环使用。

湖南零陵眭氏字辈:“显相眭秀时尚炯(一)元光明(日)正大本朝钟(德)纯道国(嘉)世绍(孝)其昌承家方有志登仕逢时扬”。

湖南安化眭氏字辈:“绍先仁世业思守永昌隆祖德传家礼宗功启后忠”。

陕西宝鸡眭氏字辈:“廉孝仁爱义礼平”。

江西永新眭氏字辈:“江山永大定传衍蔚兴隆忠孝守先德安邦建伟功”。

贵州桐梓眭氏字辈:“昌仕登文龙元开顺德荣光宗耀祖远富贵永兴隆”。

通用联

四言通用联

明经知数;

却诏出关。

--佚名撰眭姓宗祠通用联

上联典指西汉鲁国蕃人眭弘,字孟,少年时游历各地,任侠仗义。后跟从嬴公学《公羊春秋》,以明经任议郎、符节令。元凤年间,泰山有大石自立,上林苑有枯柳复活,他根据《春秋》推断:当从民间出天子。大臣霍光以妖言惑众的罪名把他杀了。后来,宣帝果然起自民间,征眭弘的儿子为郎。下典指说南北朝时北魏高邑人眭夸,又名昶,少年时与崔浩为莫逆之交。崔浩任司徒后,徵召他为郎中,人京见了崔浩,只谈琐事,不涉及世利。崔浩很想说服他,却根本插不上话;给他诏书时,他竟潜出关外逃走了。着有《朋友篇》、《知命论》。

五言通用联

西汉家声远;

南唐世泽长。

--佚名撰眭姓宗祠通用联

上联典指西汉符节令眭弘事典。下联典指南唐进奏使眭昭符事典。