《三遂平妖传插图》为明代罗本撰,刘希贤刻。二十回本《三遂平妖传》题为罗贯中编次,与冯梦龙《新平妖传》的关係历来有不同看法。本文从版本校勘、故事传承及语言风格等方面再次论证了二十回本实为古本,保存了宋元话本的基本面貌。

基本介绍

- 中文名:三遂平妖传插图

- 外文名:Three Sui Ping Yao Zhuan.

- 朝代:明代

- 卷数:四卷

简介

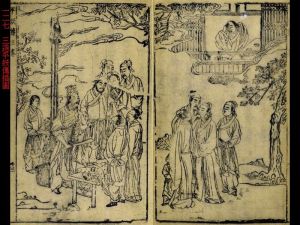

《三遂平妖传插图》为木版画。四卷。二十回。万曆(1573-1619)间钱塘汪慎修刊本。书内插图系对页连式,人物生动,绘刻精丽,风格独特,是金陵与武林版画合流的产物,为小说插图中的上乘之作,惜不具绘图人。

《三遂平妖传》有两个系统的版本。二十回本分四类,题“东原罗贯中编次”;四十回本不分卷,或分八卷,题“宋东原罗贯中编”,且有多种刻本,或题“明陇西张无咎校”,或题“明东吴龙子犹补”。研究者对这两个系统的源流和先后,有不同的看法。有人认为二十回本是四十回本的删改本①;有人认为二十回本系删节本,但所据的原本现已不存②;还有人认为二十回本也是“冯梦龙增定”的③。而多数人则认为二十回本确为早出的原本④。笔者也曾写过《从语言风格看〈三遂平妖传〉确为旧本》一文⑤,但论证还不够充分,现在又略有新见,因此再作一些补充。

二十回本现存的是“钱塘王慎修校梓”的四卷本,北京大学图书馆和日本天理大学图书馆各藏一部。据孙楷第先生《中国通俗小说书目》说“书刻在万曆二十几年”,但没有说明依据。今北大藏本有补刻的版本,而且封面(扉页)右方又题“冯梦龙先生增定”,当为四十回本流行之后书坊所加。由于王慎修刻本上童昌祚的序言没有纪年,而第四卷首页又题作“金陵世德堂校梓”,因此引起许多疑问。

二十回本现存的是“钱塘王慎修校梓”的四卷本,北京大学图书馆和日本天理大学图书馆各藏一部。据孙楷第先生《中国通俗小说书目》说“书刻在万曆二十几年”,但没有说明依据。今北大藏本有补刻的版本,而且封面(扉页)右方又题“冯梦龙先生增定”,当为四十回本流行之后书坊所加。由于王慎修刻本上童昌祚的序言没有纪年,而第四卷首页又题作“金陵世德堂校梓”,因此引起许多疑问。

.

.

.《晁氏宝文堂书目》着录有两种《三遂平妖传》,一种注明“上下卷”,与现存四卷本不同;一种注明“南京刻”,可能即金陵世德堂本或其祖本。按世德堂刻书多在万曆年间,据杜信孚《明代版刻综录》所举,有万曆十七年刻的《拜月亭记》,万曆十九年刻的《皇明典故纪闻》,万曆二十年刻的《西游记》⑥。再看,北大藏本《三遂平妖传》第一回和第十一回的插图上署名为“金陵刘希贤刻”,第十七回的插图上署名为“刘希贤刻”⑦。据李国庆《明代刊工姓名索引》,刻工刘希贤曾于万曆三十年刻《征播奏捷传》,万曆三十五年刻《金陵梵剎志》⑧。因此孙楷第先生认为“书刻于万曆二十几年”,是大致可信的,甚至还可能更晚一些。可是《宝文堂书目》撰写于嘉靖年间,所着录的南京刻本又不像是世德堂本,当然更不会是冯梦龙增补本。那幺,现存的二十回本应是一个配补本,似乎前三卷是王慎修刻之于前,而第四卷是世德堂补刻于后。然而世德堂补刻第四卷时,为什幺仍保留前三卷上“王慎修校梓”的署名而不加挖改,又是一个疑问。况且现存“世德堂校梓”的第四卷版面特别模糊,而且还有缺叶。书中有许多叶子,字型和第四卷不同,因此张荣起先生认为第一卷的全部和第二卷第十八叶以前的各叶,“当都是补刻的叶子”⑨。比较合理的解释是王慎修利用世德堂的旧版补刻时因为第四卷残缺太多,无法校补,就用世德堂的残版照印了。当然,也有可能是更晚的重印者把两家的版片配在一起了,不过这种可能性是极小的。总之,现存的二十回本是重刻后印的,书上的序也写明为“重刊平妖传引”,必非初刻无疑。世德堂本大约刻于万曆二十年(1592)之后,王慎修的年代自然更晚。

值得注意的是,二十回本全书四卷,第一卷五回,五十七叶;第二卷五回,五十八叶;第三卷四回,五十五叶;第四卷六回,只存四十五叶,除第四十四叶缺失外,第四十七叶以下不存了。十九回以前,每回平均在十叶以上,而第二十回实存只有四叶,恐怕原书并不如此简略。第四卷四十七叶以下,可能不止一叶。泰昌元年(1620)张誉为四十回本《平妖传》写的序言说:

.

.

.余昔见武林旧刻本止二十回,首如暗中闻炮,突如其来,尾如饿时嚼蜡,全无滋味。且张鸾、弹子和尚、胡永儿及任、吴、张等,后来全无施设;而圣姑姑竟不知何物,突然而来,杳然而灭。疑非全书,兼疑非罗公真笔。及观兹刻,回数倍前,始终结构,备人鬼之态,兼真幻之长,缑山先生所称,或在斯乎!余尤爱其以伪天书之诬,兆真天书之乱,妖由人兴,此等语大有关係。闻次书传自京都一勛臣家抄本,即未必果罗公笔,亦当出自高手,非近日作《续三国》、《浪史》、《野史》等鸱鸣鸦叫获罪名教者比。⑩

张誉所说“回数倍前”的“勛臣家抄本”,可能是假託的虚辞,但所见二十回的“武林旧刻本”,倒是真话,所谓“武林旧刻本”,也许就是指“钱塘王慎修校梓”的二十回本。现存的二十回本虽然刻印年代不明,但不可能晚于泰昌元年,如某些学者所说的从四十回本删节而来。

张誉所指摘的二十回本中的疏漏之处,确实存在。但某些漏洞,大概是由于结尾的一回的残缺而造成的。这里有一个旁证,也许可以参考:万曆二十二年(1594)与耕堂刻、安遇时编集的《包龙图判百家公案》第四十一回《妖僧感摄善王钱》,讲的是包公审判弹子和尚的故事,显然是从《三遂平妖传》摘录的。最后一段说:

后来那和尚又去帮王则谋反,被官军所捉,戮于东京市,其妖气方息矣。

如果不是安遇时作了改写,那幺弹子和尚的下场还是有了交代的。露出矛盾的倒是四十回本第十四回说:

后来这个圣姑堂直待贝州反后,枢密院行下文书,各处捱查妖人蛋子和尚、左黜等余党,此时杨巡检已故了,奶奶老病在床,管家稟知小主人,私下唤庄户连夜毁了这三个土偶。

可是后面却说弹子和尚化身为诸葛遂智,帮助文彦博打平王则,最后坐化于甘泉寺,被称为弹子菩萨,而且仁宗皇帝下圣旨还追赠他护国禅师之号。前后对照,未免太不相应了。这里需要研究的是,冯梦龙的增补有没有旧本的依据。嘉会堂刻本的《新平妖传》扉页上有书坊主人的识语:

旧刻罗贯中《三遂平妖传》二十卷,原起不明,非全书也。墨憨斋主人曾于长安复购得数回,残缺难读,乃手自编纂,共四十卷,首尾成文,始称完璧。题曰“新平妖传”,以别于旧。本坊绣梓,为世共珍。金阊嘉会堂梓行。11

我们姑且相信他说的是实话,不过墨憨斋主人买到的只是“残缺难读”的“数回”,并没有十五回之多。所以张誉第二次写的序言说“吾友龙子犹所补”比较可信。陆树侖先生认为天许斋批点本上泰昌元年的张誉序不是冯补原刻本所有,而是天许斋翻刻时的改作。这一点值得继续探讨,困难是各种不同的版本无法蒐集齐全。然而陆树侖先生认为二十回本也“是冯梦龙增定”,则不易为人接受。冯梦龙已经增定为四十回本了,又有什幺必要再增定一个二十回本呢?

在冯梦龙之前,有没有所谓的原本,也是很值得研究的。后来张无咎(即张誉)为重版本《平妖传》改写的序言就承认是冯梦龙的补编:“兹刻回数倍前,盖吾友龙子犹所补也。……书已传于泰昌改元之年,子犹宦游,极毁于火,余重订归序而刻之。”这和泰昌元年的序自相牴牾,那个刻本上原署“明陇西张无咎校”,根本不提冯梦龙或龙子犹。旧序还说“闻此书传自京都一勛臣家抄本”,“故贾人乞余叙也而许之”,仿佛和自己并无关係。同一个张无咎12,前后说法不一致,我们应该相信哪一篇序呢?有人怀疑新序是伪作,有人怀疑旧序是伪作,但都没有坚强的证据。我们还是要从原书的内证来考察。

二十回本的语言风格以及书中的名物制度、社会风貌,与宋元话本非常近似,许多地方保留着说话人的口吻,保存了不少明代以前的特徵。例如“元来”的“元”字,在明代的文书里一般都改为“原”字。李诩《戒庵老人漫笔》卷一《国初讳用元字》条:

余家先世分关中,写吴原年、洪武原年,俱不用元字。想国初恶胜国之号而避之,故民间相习如此。

沈德符《万曆野获编》补遗卷一《年号别称》条也有类似的说法。因此明代建国之后,“元来”一词就改成“原来”了。二十回本《平妖传》和不少宋元话本一样,还保留着“元来”字样,如:

1.元来神仙有四等:走如风,立似松,卧如弓,声如钟。(第一回)

2.我道性命休了,元来是惊耍我。(第六回)

3.先生听得说了,道:元来恁地。(第八回)

4.先生笑道:元来你们怕吃官事,我也取笑你们。(第八回)

5.任迁道:元来佛肚里这等宽大,我们行得一步是一步。(第十回)

6.吴三郎道:这里元来有路。(第十回)

7.婆婆道:原来如此。恁地时,先生也教得有法术了?(第十回)

8.原来这个人在京有名,叫做杜七圣。(第十一回)

9.元来这一行人是异人,都会法术,来扶助我。(第十四回)

10.元来这个将官姓李名遂。(第十九回)

这些“元”字在四十回本《平妖传》的相应地方大多改为“原”字,足以说明四十回本是明代人修改过的,也反证二十回本还大体保留着明代之前的原貌。

关于语言风格问题,笔者曾有专文讨论过13。按照清代训诂学家提出的“例不十,法不立”的规範,这里对“告”字的使用习惯再补充一些例证,以便排比。“告”字是二十回本中使用频率极高的一个动词,在对话里表示谦恭的意思,一般用于对话的开头,如:

1.那先生道:告主管,此间这个典库,是专当琴棋书画的幺?(第一回)

2.主管道:告我师,只怕当不得这许多。(第一回)

3.永儿道:告婆婆,奴家却不敢都把与你。(第二回)

4.永儿道:告爹爹,记不得。若看上面时,便读得出。(第三回)

5.张三嫂道:告员外,说的是大桶张员外的儿子,只有这个小官人,年方二十二岁。(第四回)

6.李四嫂道:告员外,我两个特来讨酒吃,与小员外说亲。(第五回)

7.水手道:告郎中,方才小人去井上看验,约有三五十丈深浅。(第六回)

8.卜吉道:告姑姑,把与卜吉何用?(第七回)

9.卜吉道:告上下,小人原有些钱本,为吃官司时,不知谁人连车子都推了去,如今交我问谁去讨?(第八回)

10.这主人家道:告将军,即不曾有人入来躲在我家。(第二十回)

这种语言习惯是常见于宋元话本的14。可是在四十回本的前十五回里,就一个例证也找不到;在后二十五回里,还保存了一些没改净的地方。这又可以说明前半部与后半部的祖本不属于一个系统,前十五回完全出于明代人的手笔。在后半部里,冯梦龙或在他之前的编次者,对二十回本作了不少增补的工作,也弥补了一些原有的疏漏,但又造成了一些新的破绽。最明显的是原来多目神预示的“逢三遂可破贝州”七个字,在第三十八回里改为“逢三遂妖魔退”六字,可是在第四十回里又出现了“逢三遂可破贝州”七个字。

从两种版本的比较,可以看出二十回本确是一个古本,原署“罗贯中编次”还没有充分的证据可以推翻。所谓“编次”并不等于说撰写,《三国志通俗演义》的多种明刻本也只题“罗贯中编次”而已;《水浒传》的明刻本也题作“罗贯中编次”或“罗贯中纂修”,说明他只是一个修订者,而原作者是说话人和书会才人。当然,疑问还是存在的,如着作权比较明确的《三国志通俗演义》里关云长刮骨疗毒的是右臂,而在《水浒全传》第九十回里李逵听到的平话却说关云长中箭的是左臂,怎幺会出于同一作家的笔下呢?再从文风上看,《水浒传》和《平妖传》一样都是口语化程度很高的话本体,与《三国志通俗演义》的文体迥然不同,这个问题还有待深入探讨。不过二十回本的《平妖传》可以肯定为与《水浒传》大致同一时期同一流派的作品,而且还可能略早于《水浒传》的定本。

应该承认,二十回本《平妖传》的确有一些疏漏的地方。书中有一处最难的解释,即第五回胡永儿见憨哥中箭跌了下去,独自一人取路而行,“想起成亲之夜,梦见圣姑姑与我说道:此非你安身之处,若有急难,可来郑州寻我”。这一情节在前面并无线索可循。今本可能已有脱漏或删节。徐朔方先生认为二十回本是“据原本删节的”,这种可能性不能排除,但这个原本不可能有四十回或三十五回(按今本再加冯本的前十五回计)之多,至多如嘉会堂主人识语所谓“残缺难读”的“数回”而已,否则冯本也就不会前后风格各异了。

罗烨《醉翁谈录·小说开闢》所列举的小说篇目有《贝州王则》一种,列在妖术类。可知王则起义的历史事件,已经与妖术故事相结合了。正如宋江三十六人起义的史实,已与朴刀、桿棒类的小说相结合一样,把讲史和小说两家的话本融会为一种综合性的长篇小说。这是宋元话本的新发展、新品种、新成果,也达到了一个新水平。二十回本《平妖传》的存本虽然刻印较晚,但保存了宋元话本的风貌,情节新奇,文字古朴,有许多宋元旧篇的遗存。如第二回胡永儿雪中买炊饼的故事,即传承自《绿窗新话》的《永娘配翠云洞仙》,原文如下:

刘永娘家,以造花为活,因积雪冻馁,母令买烧饼止饥。遇一婆婆觅饼,以与之。次日来谢,因出二小绢轴付永娘曰:“夜静可自展视,则随意所欲。”永娘如其言,但见神光满室,轴中画楼阁,名之曰“翠云之洞”。洞傍有五色云,书曰“五云车”。永娘意欲步云,云即随起,至一所,灯火灿然,有青衣引入殿上,有一郎君对坐,其容迥别,曰:“此仙宫也,吾与小娘子有夫妻之分,故得至此。”须臾,婆婆引入宫内,遍观楼台,杯盘罗列。酒数行,三二美人起,与永娘同三郎讲合卺之礼。饮罢,入洞房,成匹偶。及早,觉身已在其家。自是每兴念,即到洞房。后遂仙去。

我们知道,《绿窗新话》是说话人常用的资料库和帐中秘本。刘永娘即胡永儿的前身,那个婆婆即圣姑姑的原型。《醉翁谈录》所说的妖术话本里有一本《千圣姑》,可能就是圣姑姑的素材。书中还有不少情节,就移植自宋元话本。《平妖传》早在嘉靖以前,已经有两种刻本,说明它在明代流传很广。题作罗贯中编次,恐怕也有所本。它的回目已用了大体对仗的偶句,如果真是原本所有,就很值得注意。从语言文字的特徵看,的确不晚于《水浒传》。作为明代之前的一部通俗小说,无论从文献价值还是文学价值上说都是非常可贵的。以往我们注意得不够,可能就因为它“污衊”了农民起义,不敢给予适当的评价。

2003年10月31日,北京大学“马氏五兄弟纪念会”,再一次看到了马廉先生珍藏的《三遂平妖传》,还看到了钱玄同先生题写的“平妖堂”匾额,不禁深受感动。因此重读了二十回本的《平妖传》,再次申述自己的看法,藉以纪念马廉先生访书、藏书、论书的功绩。

作者简介

程毅中,1930年生。1958年北京大学中文系副博士研究生肄业,现任中央文史研究馆馆员。发表过专着《宋元小说研究》等。