量子纠缠(quantum entanglement),又译量子缠结,是一种量子力学现象,其定义上描述複合系统(具有两个以上的成员系统)之一类特殊的量子态,此量子态无法分解为成员系统各自量子态之张量积(tensor product)。

2018年2月,中国实现星地千公里级量子纠缠和密钥分发及隐形传态,荣获科技部2017年度中国科学十大进展。

基本介绍

- 中文名:量子纠缠技术

- 外文名:quantum entanglement

- 定义:描述複合系统之一类特殊的量子态

- 性质:量子力学现象

量子纠缠的定义

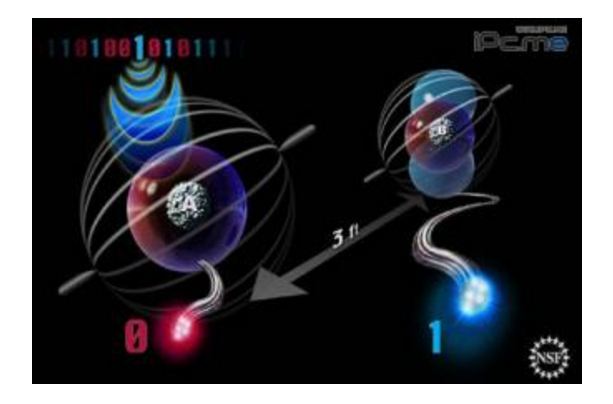

量子纠缠的定义;人们说的量子纠缠,是指一个红粒子和一个蓝粒子,在没有时间的第三空间里发生了神秘的关联,称为量子纠缠。

一个红粒子状态=0,像硬币的反面,那幺反面是红=0;

一个蓝粒子状态=1,像硬币的正面,那幺正面是兰=1;

我们看博弈圣经这样描述它们的关係;在我们眼前的每一飞秒,都有一个红兰的红粒子通过,接着一个兰粒子通过,一替一连续性地变换,这就是大自然的一个均衡模式,任何人猜测0101010101或者是红兰红兰红兰这个随机系统中的某一个粒子,都不会大于一半,这时熵升高,越猜越乱,这就是人在博弈中的熵证据。摘自《人类未知的蓝色档案》一文

量子纠缠是粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响影响的现象,虽然粒子在空间上可能分开。

在物理学中,量子纠缠是指存在这样一些态:A,B,C,…,在t< 时,这些态之间不存在任何相互作用。当t>

时,这些态之间不存在任何相互作用。当t> 时,它们的状态由Hibert空间HA,HB,HC...,中的矢量| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C,…所描述,由A,B,C空间构成的量子系统ABC则由Hibert空间HABC...=.HA ×HB ×HC...中矢量| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C所描述,则这样的态被称为比Hibert空间的直积态,否则称态| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C,.…是纠缠态,也就是说,如果存在纠缠态,就至少要有两个以上的量子态进行叠加。

时,它们的状态由Hibert空间HA,HB,HC...,中的矢量| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C,…所描述,由A,B,C空间构成的量子系统ABC则由Hibert空间HABC...=.HA ×HB ×HC...中矢量| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C所描述,则这样的态被称为比Hibert空间的直积态,否则称态| Ψ(t)>A,| Ψ(t)>B,| Ψ(t)>C,.…是纠缠态,也就是说,如果存在纠缠态,就至少要有两个以上的量子态进行叠加。

量子纠缠说明在两个或两个以上的稳定粒子间,会有强的量子关联。例如在双光子纠缠态中,向左(或向右)运动的光子既非左旋,也非右旋,既无所谓的x偏振,也无所谓的y偏振,实际上无论自旋或其投影,在测量之前并不存在。在未测之时,二粒子态本来是不可分割的。

现象解释

量子纠缠所代表的在量子世界中的普遍量子关联则成为组成世界的基本的关联关係。或许用纠缠的观点来解释“夸克禁闭”之谜。当一个质子处于基态附近的状态时,它的各种性质可以相当满意地用三个价夸克的结构来说明。但是实验上至今不能分离出电荷为2e/3的u夸克或(-e/3)的d夸克,这是由于夸克之间存在着极强的量子关联,后者是如此之强,以至于夸克不能再作为普通意义下的结构性粒子。通常所说的结构粒子a和b组成一个複合粒子c时的结合能远小于a和b的静能之和,a或b的自由态与束缚态的差别是不大的。而核子内的夸克在“取出”的过程中大变而特变,人们看到的只能是整数电荷的,介子等强子。同一个质子,在不同的过程中有不同的表现,在理解它时需要考虑不同的组分和不同的动力学。一个质子在本质上是一个无限的客体。实质上整个宇宙是一个整体的能量惯性体系包括实在的粒子和空间,由于能量惯性的存在,整个能量体系时刻按一定的能量运动规律运动,宇宙中的每一个粒子作为宇宙能量的一分子它本身的能量惯性状态始终与宇宙环境保持一致即能量的稳定性,它们的电磁能量波始终存在着相互作用。当俩物质粒子同时处于某一状态即儘量使之处于基态或能量控制编码态,它们在相互作用时产生了电磁能量惯性互动及量子纠缠现象。因此,物质具有能量然而人们只能从物质的相互作用中获得并得到利用。

公式表达

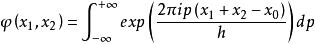

1935年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森( Einstein Podolsky and Rosen) 等人提出一种波,其量子态:

其中x1 ,x2分别代表了两个粒子的坐标,这样一个量子态的基本特徵是在任何表象下,它都不可以写成两个子系统的量子态的直积的形式:

这样的量子态称为纠缠态。

量子描述

所谓的纠缠度是指所研究的纠缠态携带纠缠的量的多少。对纠缠度的描述,实质上是对不同纠缠态之间建立定量的可比关係。纠缠状态所纠缠的粒子数量越多,对经典物理学的偏离越明显,获得有用量子效应的机会就越大。所以,在量子信息领域中,纠缠通常被看作是非局域的“信息源”。

于是,如何对纠缠定量化就显得十分重要。但对于两体纯态而言,它仍是两体纯态唯一合理的纠缠度定义。对于多体纠缠度的描述的研究到目前为止仍没有得到真正的解决,人们仍未放弃寻找一种物理意义上更为鲜明、简单、易于求解的纠缠度的描述。

量子特点

量子纠缠并非信息传递,事实上信息不可能从一个粒子传到另一个粒子。即使用光速将它们分开,信息也不可能在测量时从一个地方传到另一个地方。

量子力学是非定域的理论,这一点已被违背贝尔不等式的实验结果所证实,因此,量子力学展现出许多反直观的效应。量子力学中不能表示成直积形式的态称为纠缠态。纠缠态之间的关联不能被经典地解释。所谓量子纠缠指的是两个或多个量子系统之间存在非定域、非经典的强关联。量子纠缠涉及实在性、定域性、隐变数以及测量理论等量子力学的基本问题,并在量子计算和量子通信的研究中起着重要的作用。

多体系的量子态的最普遍形式是纠缠态,而能表示成直积形式的非纠缠态只是一种很特殊的量子态。历史上,纠缠态的概念最早出现在1935年薛丁格关于“猫态”的论文中。纠缠态对于了解量子力学的基本概念具有重要意义,已在一些前沿领域中得到套用,特别是在量子信息方面(例如,量子远程通信)。我国科学家潘建伟已经成功的製备了8粒子最大纠缠态。

理论发展

理论产生

从19世纪末到20世纪初,量子力学快速发展并完善起来,解决了许多经典理论不能解释的现象,大量的实验事实及实际套用也证明了量子力学是一个成功的物理理论。但是关于量子力学的基本原理的理解却存在不同的解释。

众多的物理学家在自己观点的指引下,对量子力学的基本解释提出了自己的看法,主要有三种:传统解释、PTV系统解释和统计解释,这三种解释之间既有区别又有联繫。

传统解释出发点是量子假设,强调微观领域内每个原子过程或基元中存在着本质的不连续,其核心思想是玻尔的互补原理(并协原理),还接受了玻恩对态函式的机率解释,并把这种机率理解为是同一个粒子在给定时刻出现在某处的机率密度。PTV系统解释的代表是玻姆,这种解释试图通过构造各种隐变数量子论来寻找量子力学的决定论基础,即为态函式的机率解释建构决定论的基石,目的是在微观物理学领域内恢複决定论和严格因果性,消除经典世界同量子世界的独特划分,回到经典物理学的预设概念,建立物理世界的统一说明。统计解释认为态函式是对统计系统的描述,量子理论是关于系统的统计理论,这个系统是由全同地(或相似的)製备的系统组成,不需要一个预先确定的动力学变数的集合,是一种最低限度的系统解释。

上面讲到三种观点之间,是既有联繫又有区别,正是由于各方都坚持己见,才有了着名的爱因斯坦与玻尔之间的论战,量子纠缠才被爱因斯坦以一个悖论的疑问提出。量子纠缠就此提出。

1927年9月,玻尔在科摩会议中首度公开地演讲他的互补原理,由于他採用了大量的哲学语言来阐释互补原理,使大家感到震惊与困惑。当时大多数人对于测不準关係及互补原理的深刻内涵还不大明了。几个星期后在布鲁塞尔举行的第五届solvya会议,包括玻尔、爱因斯坦、玻恩、薛定愕、海森堡等世界最着名的科学家都出席了这项盛会。玻尔在会议中重述了他在科摩会议上的观点。由于爱因斯坦并未参加科摩会议,这还是他首次听到玻尔亲自阐述互补原理和对量子力学的诠释。

理论完善

1951年,玻姆在《量子理论》中重新表述了EPR思想,用两个自旋分量代替原来的坐标和动量,为进一步研究特别是实验检验奠定了基础。

1952年,玻姆在《物理学评论》上连续发表两篇文章,提出了量子力学的隐变数解释。玻姆认为,在量子世界中粒子仍然是沿着一条精确的连续轨迹运动的,只是这条轨迹不仅由通常的力来决定,而且还受到一种更微妙的量子势的影响。量子势由波函式产生,它通过提供关于整个环境的能动信息来引导粒子运动,正是它的存在导致了微观粒子不同于巨观物体的奇异的运动表现。玻姆理论最引人注目之处在于它对测量的处理。在这一理论中,量子系统的性质不只属于系统本身,它的演化既取决于系统同时也取决于测量仪器。因此,关于隐变数的测量结果的统计分布将随实验装置的不同而不同。正是这个整体性特徵保证了玻姆的隐变数理论与量子力学(对于测量结果)具有完全相同的预测。然而,它也导致了一个令人极不舒服的结果。根据玻姆理论的预言,儘管它为粒子找回了轨迹,但却是一条永远不可见的轨迹,理论中引入的隐变数—粒子的确定的位置和速度都是原则上不可测知的。人们永远无法知道粒子实际的运动轨迹,对它们的测量将总是产生与量子力学相一致的结果。

此外,玻尔理论所假设的另一物理实在波函式同样是不可探测的隐变数,因为对单个粒子的物理测量一般只产生一个关于粒子性质的确定的结果,而根本测不到任何平场的性质。

成果

纠缠态製备

多光子纠缠态的製备和操控一直是量子信息领域的研究重点。世界上普遍利用晶体中的非线性过程来产生多光子纠缠态,其难度会随着光子数目的增加而指数增大。

2000年,美国国家标準局在离子阱系统上实现了四离子的纠缠态。

2004年,合肥微尺度物质科学国家实验室量子物理与量子信息研究部的研究人员打破了这一纪录,在国际上首次成功实现五光子纠缠的操纵。

2005年底,美国国家标準局和奥地利因斯布鲁克小组分别宣布实现了六个和八个离子的纠缠态,并且一直保持着这个纪录。

中科院量子信息重点实验室李传锋、黄运锋研究组在郭光灿的院士领导下,成功製备出八光子纠缠态——GHZ态,并进一步利用产生出的纠缠态完成了八连线埠量子通信複杂性实验。实验结果超越了以往界限,展示了量子通信抗干扰能力强、传播速度快的优越性。研究工作于2011年11月22日线上发表在《自然·通讯》上。

量子态隐形传输

1997年,奥地利蔡林格小组在室内首次完成了量子态隐形传输的原理性实验验证。2004年,该小组利用多瑙河底的光纤信道,成功地将量子“逾时空穿越”距离提高到600米。但由于光纤信道中的损耗和环境的干扰,量子态隐形传输的距离难以大幅度提高。

2004年,中国科大潘建伟、彭承志等研究人员的小组早在2005年就在合肥创造了13公里的自由空间双向量子纠缠“拆分”、传送的世界纪录,同时验证了在外层空间与地球之间分发纠缠光子的可行性。2007年开始,中国科大——清华大学联合研究小组在北京架设了长达16公里的自由空间量子信道,并取得了一系列关键技术突破,最终在2009年成功实现了世界上最远距离的量子态隐形传输,证实了量子态隐形传输穿越大气层的可行性,为未来基于卫星中继的全球化量子通信网奠定了可靠基础。该成果已经发表在2010年6月1日出版的英国《自然》杂誌子刊《自然·光子学》上,并引起了国际学术界的广泛关注。

套用

纠缠态作为一种物理资源,在量子信息的各方面,如量子隐形传态、量子密钥分配、量子计算等都起着重要作用。然而,受实验条件限制和不可避免的环境噪声的影响,製备出来的纠缠态并非都是最大纠缠态:另一方面,纯纠缠态受环境的消相干作用也会退化成为混合态。使用这种混合纠缠态进行量子通信和量子计算将会导致信息失真。为达到更好的量子通信或量子计算效果,需要通过纠缠纯化技术将混合纠缠态纯化成纯纠缠态或者接近纯纠缠态。因此,如何提纯高品质的量子纠缠态是量子信息研究中的重要课题。常见量子纠缠态套用,例如:量子通讯套用于量子态隐形传输;量子计算套用于量子计算机,量子计算在实现技术上有严重的挑战,实现这一问题要解决另外三个问题——量子算法、量子编码、实现量子计算的物理体系,量子保密通讯也广泛套用于量子密码术中。

纠缠研究

潘建伟,现任中国科学技术大学教授、博士生导师,中科院“百人计画”、教育部长江学者。2003年被奥地利科学院授予青年物理学家最高奖Erich Schmid奖。

2008年,中国科学技术大学教授潘建伟与同事一起,利用先进的冷原子量子存储技术,在世界上首次实现了具有存储和读出功能的纠缠交换,建立了由300米光纤连线的两个冷原子系统之间的量子纠缠。这种量子纠缠可以被读出并转化为光子纠缠,以进一步传输和操作,从而实现了首个“量子中继器”。欧洲物理学会在这一年度的国际物理学十大成就介绍中,将该成果评价为:“藉助它,量子通信可以达到任意遥远的距离。”《自然》杂誌则称该成果“扫除了量子通信中的一大绊脚石”。

2009年,已经回到中国科大全时工作的潘建伟,带领他的团队再次取得重大突破,在合肥建成了世界上第一个可自由扩充的多节点光量子电话网,这是国际上第一个可升级的全通型量子通信网路和首个城际量子通信网路。这项突破,预示着绝对安全的量子通信会在不久的将来由实验室研究走进人们的日常生活。

“由于在星地量子密钥分发方面的国际竞争异常激烈,中科院不囿常规,果断地为我们同时启动了两个知识创新工程重大项目,使得我们有可能在国际上率先实现空地量子通信,在最终实现全球化量子通信方面占据领先地位。这种果断和及时的支持,彰显了国家对支持战略性前沿基础科学研究的敏锐判断力和决策力。”2009年11月1日,潘建伟作为优秀青年科学家的代表,在中科院建院60周年纪念大会上发言。

潘建伟神采奕奕。他在大会上披露:“令我们略感自豪的是,目前,我们是国际上首次把绝对安全量子通信距离突破到超过百公里的3个团队之一,是国际上报导绝对安全的实用化量子通信网路实验研究的两个团队之一,是国际上在实用化量子通信方面开展全面、系统性实验研究的两个团队之一,也是国内唯一领衔开展星地量子通信实验研究的科研团队。”

回顾自己领导的实验室的成长曆程,潘建伟不由地感言:“我们正处在一个不断实现和超越梦想的光荣时代。”

由潘建伟领导团队开展的科研工作,正是在与量子的不断“纠缠”中,展示着梦想一般的神奇力量。

与量子一生一世的“纠缠”

正如中国科大前任校长朱清时院士所言:“潘建伟的基础研究工作,对于一般人来说是难以理解的,不然我们会感到更强的震撼力。”

在科幻小说《星际旅行》的故事中,星球战士从某一地点突然消失,而瞬间地出现在遥远的另一地点。那幺,现实生活中是否真的存在这样的过程呢?实际上是存在的,这就是量子隐形传态。在这个过程中,一个物体的状态可以在某地突然消失,而以极快的速度在遥远的某地重现出来。1993年,来自4个国家的6位科学家将这一神奇的现象在理论上揭示出来。在这个科学方案中,量子纠缠起着至关重要的作用。

处于量子纠缠的两个粒子,无论分离多远,它们之间都存在一种神秘的关联,这种神秘的关联无论如何都无法用经典观念去理解,被爱因斯坦称为“遥远地点间诡异的互动”。量子信息科学家发现,量子纠缠除了神秘之外,还是一种可资利用的超经典力量,它可以成为具有超级计算能力的量子计算机和“万无一失”的量子保密系统的基础。

“随着现代量子物理研究的不断进展,科学家已能够成功操纵光子和原子,目前正在对更大的物体并在更远的距离上进行隐形传输研究。假以时日,或许未来能够传输人类本身,《星际旅行》中的科学幻想或许能变成现实。”潘建伟说,“但我们在实现‘星际旅行’前,一切的科学研究都首先需要脚踏实地。”

在过去的10年间,潘建伟同国内及德国、奥地利专家合作,脚踏实地地与量子发生着“纠缠”。正是在与量子的纠缠不休中,潘建伟不断展示出量子基础科学成果对人类现实生活的神奇作用。

1997年12月,潘建伟与奥地利科学家赛林格和荷兰学者波密斯特等合作,首次实现了量子态的隐形传送,成功地将一个量子态从甲地的光子传送到乙地的光子上。该成果被誉为“量子信息实验领域的突破性进展”,被公认为量子信息实验领域的开山之作,欧洲物理学会将其评为世界物理学的年度十大进展,美国《科学》杂誌将其列为年度全球十大科技进展。1999年该工作同伦琴发现X射线、爱因斯坦建立相对论等影响世界的重大研究成果一起,被《自然》杂誌选为“百年物理学21篇经典论文”。那一年,潘建伟29岁。

在接下来的10年中,潘建伟对量子隐形传态的这一神奇现象开展了更加深入的研究:2003年,首次实现了自由传播光子的隐形传态,使得量子隐形传态能套用在更加广泛的量子通信和量子计算中;2004年,在首次实现五光子纠缠的基础上,实现了一种更新颖的量子隐形传态,即终端开放的量子隐形传态,为奠定分散式量子信息处理的基础作出了贡献;2006年,首次实现了两光子複合系统量子隐形传态;2008年,首次实现了光子比特与原子比特间的量子隐形传态。

取得这一连串骄人成绩的潘建伟今年39岁,他的个头并不高,笑谈中无不透着科学家特有的质朴。

2003年,由于在量子态隐形传输以及量子纠缠态纯化实验实现上的重要贡献,潘建伟被奥地利科学院授予Erich Schmid奖,此奖为奥地利科学院授予40岁以下的青年物理学家的最高奖,每两年评出一人获奖。

站在量子计算的世界地图上

从2001年开始,潘建伟就开始了在国内建设世界级研究中心的步伐,“我在奥地利攻读博士学位时,正是量子信息这门新兴科学开始蓬勃发展的年月。我很快了解到,这门科学可以带来极大的套用价值并具有重大科学意义,势必会推动整个信息产业的技术革命。因此,我很快将目光投向了国内,迫不及待地希望祖国能很快跟上这个新兴领域的发展步伐,在信息技术领域抓住这次赶超已开发国家并掌握主动权的机会。”

2001年,潘建伟入选“中科院引进国外杰出人才”,并获得了中科院知识创新工程重要方向性项目的支持,在中国科大组建了量子物理与量子信息实验室。

这个实验室以一批年轻教师和学生为班底,朝气蓬勃。虽然研究工作几乎是从零开始,但因为在组建之初就得到了中科院和中国科大的大力支持,在以后的几年里又陆续得到了国家自然科学基金委和科技部等主管部门的大力支持。

2004年,实验室进入中国科大合肥微尺度物质科学国家实验室,成为量子物理与量子信息研究部,不但科研环境得到了很大改善,一批优秀的年轻人才也在这里经过锻鍊和培养后迅速脱颖而出。实验室组建至今,已经在国际权威学术期刊《自然》、《自然—物理》、《物理评论快报》发表论文总计40多篇。正如英国着名的科学新闻杂誌《新科学家》以封面标题的形式,对实验室进行专题报导所说的那样:“中国科大——因而也是整箇中国——已经牢牢地在量子计算的世界地图上占据了一席之地。”

“2009年初,我把在海德堡大学的实验室整体搬回了国内,还以中科院‘百人计画’等方式,将一批优秀的青年学术骨干引进来,使中国科大的研究力量更加壮大了。”潘建伟高兴地说。

一个划时代意义的秘密通话

“长江、长江,我是黄河。”“黄河、黄河,我是长江。”这样的保密通话,并不是谍报战中高潮起伏的紧张一幕,而是2009年8月初,中国科大在合肥市5个不同地点之间的秘密通话。除了通话者本身,世界上没有其他人知道他们在电话里说了什幺。

这个秘密电话无疑是划时代的。电话接通的一剎那,中国科学家让“量子通信”揭开了神秘面纱,第一次真正展现出它的实用价值。

藉助现有的商业光纤网路,潘建伟带领团队组建的可自由扩充的光量子电话网,用户间距达20公里,实现了“电话一拨即通、语音实时加密、安全牢不可破”的实时网路通话。

光量子电话网的核心部件,是他们独立研发的量子程控交换机和量子通信终端。潘建伟告诉《科学时报》记者,这种不怕窃听的量子通信採用的是“一次一密”的加密方式,即便是目前最先进的技术手段也无法监听。为确保绝对安全,两人通话期间,密码机每时每刻都在产生密码,牢牢“锁”住语音信息;而一旦通话结束,这串密码就会立即失效,下一次通话绝不会重複使用。

“光量子电话网”的横空问世,是实用化量子通信领域取得的又一国际领先的研究成果。

2009年4月,由潘建伟领导取得的这项突破性成果,发表在光学领域着名国际期刊《光学快递》上,立即被美国《科学》杂誌以《量子电话》为题进行了报导,正如其评论中所述:“有了这样的演示,量子隐私走进千家万户不会是很遥远的未来。”

“你团队后面是整箇中国”

潘建伟对记者披露,他们下一步的宏伟目标是通过卫星真正实现全球化量子通信。“首先要解决的是卫星的高速飞行问题,地面上也需要準确地接受信号,这就要有一个强大的联合团队,才能保障目标的早日实现。”

“好在我们已经组建了联合实验室,联合中科院成都光电所、微系统所、技术物理所等相关研究所,利用这些战略高技术的储备能够解决问题。这些战略高技术在国内都有长期的积累,现在终于能够用于基础科学前沿了。”潘建伟喜不自禁地介绍。

空间大尺度的量子试验,是中国科大和中科院上海分院等单位共同联合、全力推进的项目,已经形成了一个很好的合作团队,现在团队每星期开一次协调会议。

“未来20年内量子通信会大规模运用,现在欧盟、美国、日本都非常重视这一前沿科学领域。在原创性研究领域,哪怕做到第二都是失败!我们输不起,中国也不能输。”潘建伟对记者强调。

2009年春天,在中科院副院长江绵恆的办公室里,江绵恆对潘建伟说:“你是首席科学家,你应该记住,站在你团队后面的是整箇中国;支持你团队的也是整箇中国。”

这的确是潘建伟奋斗不止的动力源泉。

荣誉

2018年2月,中国实现星地千公里级量子纠缠和密钥分发及隐形传态,荣获科技部2017年度中国科学十大进展。

技术分类

1、发现量子複合系统中整体不等于部分和的状态及其物理量的技术。

2、发现量子複合系统中整体不等于部分和的状态及其物理量的规律的技术。

3、製造整体不等于部分和的状态及其物理量的量子複合系统的技术。

4、控制整体不等于部分和的状态及其物理量的量子複合系统的技术。