1963年10月15日,时任国家副主席的董必武来内蒙古视察工作时创作的诗。

基本介绍

- 中文名:谒昭君墓

- 作者:董必武

- 创作年代:1963年10月15日

作品原文

谒昭君墓

昭君自有千秋在,

胡汉和亲识见高。

词客各摅胸臆懑,

舞文弄墨总徒劳。

注释译文

字词注释

(1)谒:瞻拜。昭君墓,在今内蒙古呼和浩特市南郊桃花镇境内,现改名为昭君博物院。

(2)自有:指昭君出塞和亲的历史意义和历史地位是客观存在,是不以某些人的褒贬为转移的。

(3)识见高:指抉择个人命运前途时见识高;为国家牺牲个人利益,忍受委屈见识高;主张民族和睦相处见识高。

(4)词客:词人。摅:同抒,发表、表达。胸臆:心怀。懑:烦闷、愤怒。全句意为,诗人们竞相抒发自己对昭君出塞的各种感受。

(5)舞文弄墨:随心所欲地写作诗文。全句意为,历来许多文人墨客都是白费功夫,他们并不真正理解昭君、正确评价昭君。

创作背景

屹立在呼和浩特大黑河畔的昭君墓千百年来成了民族团结的象徵。1963年10月15日,时任国家副主席的董必武来内蒙古视察工作。董老先参观南郊桃花人民公社时,满怀激情地写下了“蒙汉人同社,桃花艳一乡。大田多黍稷,比屋养牛羊。秋实今年好,冬耕早日忙。黑河能供水,青冢尚留香。依靠贫中下,物清积短长。乘闲植嘉树,集体业蕃昌”的诗句。

在时任自治区副主席王再天的陪同下,董老一行又去拜谒了昭君墓。青冢拥黛、草木葱郁、秋阳普照、和风送爽。董老精神饱满兴致勃勃地参观了这一塞外胜境。他极感兴趣的是陈列于墓周的历代碑刻,在其周围流连徘徊,深情专注地反覆观赏诵读。

拾级而上,登上墓顶,放眼眺望,巍巍青山下的土默特平原尽收眼底,在这金秋时节色彩斑斓的原野上,一片片成熟的庄稼,一群群游动的牛羊,构成了塞外辽阔的秋景。

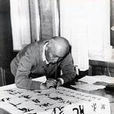

返回市区的途中,董老靠在座位上闭目养神,坐在前排的王再天同志,听到了董老嗫嚅之声,知道董老又在吟诗。回到新城宾馆后,他赶快叫来党委秘书周明,让他去董老那里要求题诗。董老凝神片刻后,便伏案挥毫,写下了《谒昭君墓》诗一首:

昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。

词客各抒胸臆懑,舞文弄墨总徒劳。

这首诗不久就被镌刻在石碑上,立于昭君墓前,为名播四海的昭君墓添了深邃意境。这首诗表达了人民的愿望,高度评价了昭君出塞的历史功绩和伟大意义。

作者简介

董必武是中国共产党的创始人之一,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家,中华人民共和国开国元勛,党和国家的卓越领导人,中国社会主义法制的奠基者。他为中国人民的解放事业和社会主义建设事业作出了卓越的贡献,建立了不朽的功勋。