矛(máo),兵器名,是古代用来刺杀敌人的进攻性武器,是战争中常用兵器。长柄,有刃,用以刺敌。

基本介绍

- 中文名:矛

- 外文名:SPEAR

- 拼音:máo

- 五笔:CBTR

- 部首:矛

- 总笔画:5

- 仓颉:NINH

- 郑码:XSIM

- 统一码:U+77DB

- 笔顺编号:54523

- 反义词:盾

详细解释

〈名〉

1. (象形。金文字形,是古代用来刺杀敌人的进攻性武器。本义:长矛) 同本义矛,酋矛也。建于兵车,长二丈,象形。——《说文》。按,矛者,刺兵也,其饰县毛羽,兵车左人持弓,右人持矛,中人御。又有夷矛者,长二丈四尺,兵车所不建,不常用。

二矛重英。——《诗·郑风·清人》

修我戈矛。——《诗·秦风·无衣》

进矛戟者。——《礼记·曲礼》

操戈执矛。——《周书·王会》

矛若林立。——清· 邵长蘅《青门剩稿》 黄线围起来的是铭文

黄线围起来的是铭文

黄线围起来的是铭文

黄线围起来的是铭文带有铭文的矛头,黄线围起来的是铭文,有12个字--鸟篆-商代矛头。 黄线围起来是铭文

黄线围起来是铭文 260毫米矛头-商代

260毫米矛头-商代

黄线围起来是铭文

黄线围起来是铭文 260毫米矛头-商代

260毫米矛头-商代2. 又如:矛戈(矛与戈。攻击;指责);矛弧(矛与弓。泛指兇器);矛子(梭镖。装有长柄的双刃单尖刀);矛戟(矛和戟。泛指兵器);矛叉(月牙铲);矛舛(矛盾,乖谬);矛盾(矛盾。矛与盾)

3. 广东化州口音,意思为“不”,否定词。例如:“矛知道”意思为“不知道”。

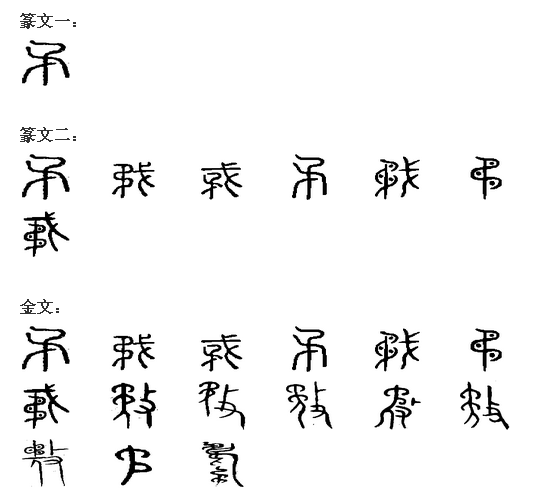

汉字演变

“矛”字的演变:

相关典故

成语名称:以子之矛,攻子之盾 成语发音:yǐzǐzhīmáo,gōngzǐzhīdùn 成语释义:子:对别人的称呼;矛:进攻敌人的刺击武器;盾:保护自己挡住敌人刀箭的牌。比喻拿对方的观点、方法或言论来反驳对方。 成语出处:《韩非子·难一》:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:‘吾盾之坚,莫能陷也。’又誉其矛曰:‘吾矛之利,于物无不陷也。’或曰:‘以子之矛陷子之盾何如?’其人弗能应也。” 成语示例:菲薄古书者,惟读过古书者最有力,这是的确的。因为他洞知弊病,能“以子之矛,攻子之盾”。(鲁迅《华盖集续编·古书与白话》)

常用词组

矛盾、矛头、矛若林立 黄线围起来是铭文-16个字

黄线围起来是铭文-16个字 矛头-商代-260毫米

矛头-商代-260毫米

黄线围起来是铭文-16个字

黄线围起来是铭文-16个字 矛头-商代-260毫米

矛头-商代-260毫米古代兵器

简介

中国古代一种用于直刺和扎挑的长柄格斗兵器。矛是古代军队中大量装备和使用时间最长的冷兵器之一。矛的历史久远,其最原始的形态是用来狩猎的前端修尖的木棒。后来人们逐渐懂得用石头、兽骨製成矛头,缚在长木柄前端,增强杀伤效能。在新石器时代遗址中,常发现用石头或动物骨角製造的矛头。奴隶社会的军队,已经使用青铜铸造的矛头。商朝时,铜矛已是重要的格斗兵器。 从商朝到战国时期,一直沿用青铜铸造的矛头,只是在形制上,由商朝的阔叶铜矛发展成为战国时的窄叶铜矛。矛柄的製作也更为精细,出现了积竹矜,即以木为芯,外圈以两层小竹片裹紧,涂漆,使柄坚韧而富有弹性。从战国晚期开始,较多使用钢铁矛头。直到汉代,钢铁製造的矛头才逐渐取代青铜矛头。随着钢铁冶锻技术的提高,矛头的形体加大并更加锐利。 黄线围起来是铭文

黄线围起来是铭文 265毫米-8个字铭文

265毫米-8个字铭文

黄线围起来是铭文

黄线围起来是铭文 265毫米-8个字铭文

265毫米-8个字铭文结构与功能

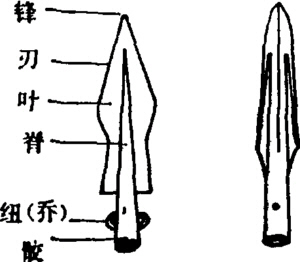

矛是一种纯粹的刺杀兵器。其构造简单,只有矛头、矛柄两部分。矛头分为“身”和“骱(jiè)”两部分。矛身中部为“脊”,脊左右两边展开成带刃的矛叶,并向前聚集成锐利的尖锋。有的脊两侧带凹槽,称“饮血”,为矛头刺入人体时出血进气,以减少阻力。“骸”是用来连线脊的直筒,下粗上细便于装柄。为防止拔矛时矛头脱落,有的矛矟两边铸有环状钮,可用绳穿过把矛头牢牢绑缚在柄上。矛柄有木柄和积竹柄两种。“积竹柄”是用细竹做柄,打通竹节,竹芯内填充木条,然后用绳裹扎起来涂上漆。积竹柄坚韧而富有弹性,不易折断,性能优于木柄。矛的基本形制有狭叶、阔叶、长叶、叶刃带系和凹口骹式等。 主要功能是刺击,由矛头,柄和柄末端的激组成,它与戈、戟、殳、弓、矢并列为“五兵”。春秋时期的矛,按其用途分为酋矛和夷矛两种。《周礼》考工记对其规格的记述,步兵用的酋矛为4.5米,战车士兵用的九矛为5.4米。但是,当柄长超过使者身长的三倍,用起来就不灵活了。所以,仍以2至3米长的为宜。《考工记》上说,酋矛柄长二丈,是步卒使用的兵器,夷矛柄长二丈四尺(均周尺),是战车上使用的武器。当时的矛头多为青铜质,但形制开始从凸脊扁体双叶形趋向三叶窄长稜锥形,前锋更加锐利,刺透力增强。銎部有穿孔,使矛头能更牢固地安装在柄端。矛桿长度一般为270-290厘米.l971年长沙春秋晚期楚墓中出土的两支带柄之矛,一支柄长297厘米,木质;另一支柄长280厘米,“积竹”柄。春秋后期,公元前484年(周敬王三十六年、鲁哀公十一年),齐军侵鲁,鲁季孙氏家臣冉求帅三百徒卒参加战斗,“用矛于齐师,故能入其军”。可见矛已是步兵同车兵战斗的有效兵器。“丈八蛇矛”

历史发展

车战时代,两阵相对极远,非长兵不能及;故利用枪矛以为进攻之具,而佐之箭弩,矛之所以长丈八者,亦由于是。至马战时代,矛已觉其太长,不免有周转不灵之病,故用矛者已不若用枪者之多矣。以迄近代,火器盛行,古兵刃淘汰殆尽,即习武者亦类多不知矛之使法,不若刀枪等法,尚未绝传也。兹在旧书摊上得抄本一,题曰《长矛八法》想系古之有心人,图绘以示后人者;考其使用之法,与长枪略同,枪中有八母枪,盖即脱胎于此,枪出于矛,其信然也。 矛在枪之前出现,和戈一样年代久远,是战车士兵的主要装备。用法和戈类似,也比较单一,所以,在战车没落以后,把锋尖部份改为铁的,用来装备步兵和骑兵。后来,由于刺杀力更强的枪这种兵器的出现,矛也逐渐不时兴了。但是,迟至明代还能看到一种改良型的蛇矛仍在继续使用。

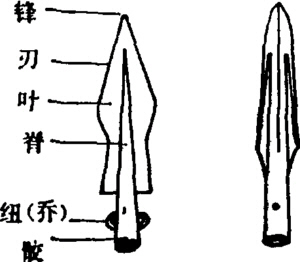

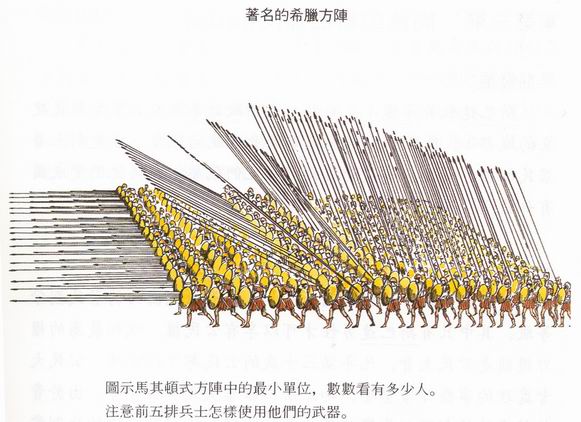

在原始社会,人们把长木棒的尖端削磨成尖锐的“锋”,用来扎刺鱼、兽,这大概就是矛的前身。后来,人们开始用石头打製成石矛头,用兽骨磨製成骨矛头,绑缚在长木柄上,这就大大提高了矛的刺杀效果。早在商代已出现了青铜矛头,并且大量地用于战争。曾在殷墟侯家庄出土了一层成捆的青铜矛,每捆10支,共700余支,可见那时青铜矛的製造量已经很大了。殷王的禁卫兵多装备这种铜矛。商代的青铜矛不仅量多而且製作工艺已有相当水平,形体宽大,双面有刃,且雕镂精緻,式样美观,不仅是实战的兵器,也堪称艺术珍品。周代的矛,刃部加长,锋部更为厚实,銎部减短,两侧的环取消,形式更加简化,实战性增强。那时兵车上使用的兵器最长的便是长矛,足有两丈四尺(周尺),称为夷矛。步兵使用的矛长两丈,叫尊矛。若论长度,矛可列“五兵”之一。 战国时期出现了铁矛。铁矛头比铜矛头体长,而且十分锋利。据《荀子·议兵篇》记载,那时南阳一带出产的铁矛,质地优良,刺在人身上,就像黄蜂一样凶,蝎子一般狠。此后铁矛头竟长达84厘米。西汉时骑兵是军队的主要兵种之一,专供骑兵使用的长矛,全长一丈八尺,称为“矟(Shuò音硕)”。这种长矛矟一直到唐代仍被看作重要兵器,不许民间持有。 1974年在陕西临潼秦始皇陵的秦俑从葬坑中,出土了大批的兵器,有秦弓、镞、矛、戈、钺、吴钩等。就是两千两百年前,秦代军队武器装备的再现。戈、矛、戟这三种兵器,都安有三公尺左右的长木柄,下端装有铜,有的矛柄长达6.3公尺。 长矛方阵

长矛方阵

长矛方阵

长矛方阵分类

古人根据矛的长度和形态将矛分为蛇矛和长矛。

是矛的一种。蛇矛通体铁制,由矛头、矛柄、矛鐏三部分组成。矛头长二尺余,扁平,弯曲如蛇形,两面有刃,故称蛇矛。因刃部分呈游动如蛇状,故此为名。全长达5.6米左右,木柄,矛尖部分用铁製成,长约25厘米。矛尖部份採用这种形状,是为了增加刺杀的深度,加大伤口癒合难度,给予敌人致命伤害。蛇矛的用法与一般的矛大致相同,主要架式为刺、挑、戮、划等,具有一往直前的突击能力。使用者的臂力愈大,蛇矛愈有把攻击对象穿透的强力效果。 蛇矛的最大特徵,在于其矛头的金属位置形如弯曲的蛇体,有着波浪式的曲线。矛尖形如蛇舌吐信,加强刺穿对象的威力。在中国小说中,最常见的蛇矛种类是“丈八蛇矛”,当中尤以《三国演义》内蜀汉将领张飞所使用者最为着名。唐代杜牧诗作《郡斋独酌》中有“犀甲吴兵斗弓弩,蛇矛燕戟驰锋铓”句;李白《送外甥郑灌从军其二》亦有“丈八蛇矛出陇西,弯弧拂箭白猿啼”句;明代谢肇浙《五杂俎‧人部一》:“陈安刀矛并发,十伤五六,一时目为壮士,而平先搏战,三交,夺其蛇矛,悬头涧曲,易若探囊。”鲁迅小说《吶喊》亦有稍提及过蛇矛:“他两手同时捏起拳头,彷佛握着无形的蛇矛模样。” 夫差矛

夫差矛

夫差矛

夫差矛《三国演义》第一回记载“张飞造丈八点钢矛”,第五回又提到“傍边一将,圆睁环眼,倒竖虎鬚,挺丈八蛇矛,飞马大叫”从此蛇矛就成为了张飞的象徵武器;张飞死后,其子张苞亦“挺父所使丈八点钢矛”为用。在大部份关于三国的人物像、动画、漫画、游戏等相关创作中,张飞的武器都被设定为“丈八蛇矛”。同小说中,东吴大将程普亦用“铁脊蛇矛”。

长矛 长矛

长矛

长矛

长矛矛头长七八寸,形如枪头,呈棱形。其下与柄相接,矛柄也可硬木製,粗如盈把,长一丈六余有余。矛鐏是柄的饰物,也有铜製者,呈锥尖形,可使矛插地而不倒。丈八蛇矛矛曲如蛇,长一丈八尺,传为三国时期着名武将张飞所使用的兵器。 中国的长矛是人们所熟悉的一种古代冷兵器。随着古代战争方式由车战到骑战再到步战的演变推进,矛可说是三代元老。前汉时,秦国大将章邯挺刀拦截楚军,迎面碰上楚将项羽,那项羽威风凛凛,横槊(同“矟”)跃马应战。霎时间,刀槊相交,寒光凛凛,不到数合,杀得章邯浑身是汗,只得抛刀败走。项羽所持的矟就是一种长矛。三国时张飞用的“丈八蛇矛”,孙权部将程普持的“铁脊蛇矛”正说明在冷兵器时代,矛堪称为武将们得心应手的一种利兵器,自然也是军队长期装备的主要兵器。但是长矛也有短处,它的刃部较长,刺杀不够灵便,所以唐代以后逐渐被枪所取代。此后,矛虽然不再是军队的常规兵器,但仍用于作战,后来的历次农民暴动,及大革命时期的工农武装,仍主要以大刀长矛为武器。另外,在中世纪还有一种长矛,前头成圆锥形后面有小木棍的,这样加大了长矛的力度,也使其在冲锋过程仲击败对手,因此长矛也是骑士喜爱的武器。 矛的历史

矛的历史

矛的历史

矛的历史另外运用

古代长矛战术中最出名的当数由古希腊亚历山大大帝改良的“马其顿方阵”。这个几近坚不可摧的方阵使亚历山大指挥下的军队所向披靡,使其从欧洲出发征服了波斯、中亚和印度的部分地区;直到被罗马帝国军队挫败前该战术一直是古代希腊军队用以对付敌人的主要手段之一。西方世界的矛(pike)直至17世纪中期前,矛在西方世界的战斗中发挥极大的作用,是步兵部队对付骑兵部队最主要的手段。西方步兵所用矛的长度通常为10~14英尺(约3~4米),最长的矛超过22英尺(约6米)。相传中世纪时期第一个将长矛运用到战斗中的是比利时佛拉芒民兵部队或居住在低地地区的苏格兰人。13世纪末期至14世纪初,面对英法同盟军的侵略,由苏格兰军队创建的“schiltron”方阵在仅有少量骑兵和弓箭手的苏格兰部队中发挥重大作用。凭藉这种战术,苏格兰人在1302年“Courtrai战役”及1314年“班诺克本战役”这2场战斗中取得巨大胜利。 后来由于火枪的发明及装备刺刀的步枪在西方军队中的普及,17世纪中期长矛在新生武器的影响下正式退出军事舞台。

历史考究

矛为兵刃中最长之物,故有丈八蛇矛之称;惟所谓丈八者,以周尺计之,合今之通用尺一丈四尺有奇;以此推之,则矛之由来,实在周代,或周代以前,来历亦甚悠久,惟当时战术未精,各种兵刃使用之法,亦极简单,非若后之武术,以繁取胜,以多矜奇也。

矛属于刺兵,是枪的前身。原始社会,人类就用兽角、竹片、尖形石块刺杀动物,后来加上柄,就成了矛。周代五兵,矛占其二,可知为主要兵器。

马衡《凡将斋金石丛稿》:矛,宜刺之兵也,三分其长,二为刃、一为。刃之脊隆起,脊之两旁微陷,以通空气,取其刃而易拔也。《周礼·考工记·庐人》:庐人为庐器,戈六尺有六寸,殳长寻有四尺,车戟常,酋矛常有四尺,夷矛三寻。凡兵无过三其身。过三其身,弗能用也。而无已,又以害人。故攻国之兵欲短,守国之兵欲长。攻国之人众,行地远,食饮饥,且涉山林之阻,是故兵欲短。守国之人寡,食饮饱,行地不远,且不涉山林之阻,是故兵欲长。 矛

矛

矛

矛《周礼·考工记·庐人》:酋矛,常有四尺;夷矛,三。郑玄注:八尺曰寻,倍寻曰常。酋、夷,长短名;酋之言遒也。酋,近;夷,长矣。

《周礼·考工记·庐人》:凡为酋矛,参分其长,二在前,一在后,而围之;五分其围,去一以为晋围,参分其晋围,去一以为刺围。

汉刘熙《释名·释兵》:矛,冒也,刃下冒矜也。下头曰:入地也,松椟长三尺,其矜宜轻,以松作之也。椟,速椟也,前刺之言也。

汉刘熙《释名·释兵》:矛长丈八尺曰俏,马上所持,言其俏俏便杀也;又曰激矛,激截也,可以激截敌阵之矛也。仇矛,头有三叉,言可以讨仇敌之矛也;夷矛,夷,常也,其矜长丈六尺,不言常而曰夷者,言其可夷灭敌,亦车上所持也;矛,长九尺者者也,霍也,所中霍然即破裂也。殳矛,殳,殊也,长丈二尺而无刃,有所撞于车上,使殊离也。

汉刘熙《释名·释用器》:仇矛,仇,雠也,所伐则平,如讨仇雠也。

汉刘熙《释名·释兵》:(小矛),延也,达也,去此至彼之言也。

《吴越春秋·勾践伐吴外传》 :越王乃被唐夷之甲,带步光之剑,杖屈卢之矛,出死士以三百人为阵关下。

《典略》:周有屈卢之矛。

出土文物

製造年代:春秋时代

材料:青铜规格:29.5厘米 唐代兽面纹铜矛

唐代兽面纹铜矛

唐代兽面纹铜矛

唐代兽面纹铜矛收藏地:湖北省博物馆

介绍:于1983年十一月在湖北省江陵县马山的一座楚国贵族的墓葬中出土,是春秋末期吴王的专用兵器。矛身与剑身相似而较短,中线起脊,两面脊上均有血槽,血槽后端各铸一兽头。骹(又称(上竹下角),为装柄之用)中空。骹口扁圆,口沿内凹。矛体满饰菱形几何暗纹。基部有两行8字错金铭文:“吴王夫差自作用鈼。”据专家考证,鈼为矛属刺兵器。由此可知,此为吴王夫差自用,此矛冶铸精良,保存完好。此矛装饰华美,锋利无比,是春秋时期一件青铜珍品,是珍贵的文物。

製作年代:战国(公元前475年--前221年)

材料:青铜

规格:高28.3厘米

收藏地:四川省彭城市博物馆

介绍:于1991年四川省彭州市致和乡红瓦村战国窖藏出土。二件,成对,形制纹饰均相同,矛身略呈菱形,两面分别饰变形蝉纹、手纹。其刃口锋利,纹饰精细,为巴蜀式铜矛中的精品。战国时期,青铜铸造技术已达到很高水準,制出的器物光泽优美、锋利坚韧,体现出精良的工艺水平。此矛锋芒逼人,历经几千年依然如故,可知此言不妄。精细小巧的蝉纹是古代工艺水平的体现,蝉纹铜矛就成为技艺、美学进步之代表。将蝉纹这样带有吉祥意义的纹样用于兵器上,又代表着这一时代人们对于生命的看法。 铜矛

铜矛

铜矛

铜矛製造年代:战国

材料:青铜

规格:通长21.8厘米

收藏地:四川省博物馆

介绍:铜矛的造型锋利、尖锐,有刃,有些矛形制细长,宛如一把剑;有的矛则很短很宽,刃的曲度也很大。相对于其它青铜兵器而言,由于铜矛的造型简单,因此它在装饰上也不是那幺複杂,它可供装饰的区域只在矛头下方与木柄相接的部分,这一部位往往还在矛的两侧或一侧有突出来的附属档案,例如倒勾等,这使得矛的进攻性与杀伤性更为加强。

图中所示的铜矛铸造精美,仍可见到其表面的光泽,矛柄处保存完好,并附有装饰,这件铜矛的造型尖锐,很像一支短剑,在其两侧也均有突出的部分。

地方语言

矛

拼音:máo

词义:不

广东省茂名说粤语地区和广西一些说粤语地方语言文字,使用频率最高的字。意思相当于广东话的“唔”(不)的意思。可作为动词,也是对上一问题、观点、论证等的否定。

组词:矛知(不知道);矛可能(不可能);矛识(不认识);我矛(我不);

例句:

”真噶矛知“ 国语解释:真的不知道。

“我矛识得哪。” 国语解释:我不认识啊(或者,我不知道)

“你想去聊矛?矛想。“国语解释:你想去玩吗?不想。

从上面的例句可以看出,这种地方语言文字的特色。与平常所了解的意思相差非常远,这也是中国文学的博大精深之处。

相关词条

弩叉斧箭汉刀火枪

语音演变

矛máo明尤“一兵器名。长柄、有刃,用以刺敌。”,越南语mâu,金尼阁mêu,郑张尚芳《上古音系》mu。支谶译mu为牟(明尤),矛可拟为*mu,加上流音作衬音尾后为*mur、*mul。*mur中的m音转为w后即是乌尔Ur。古代乌尔人是一个好战民族,发明了驴拉双轮实心战车和方阵,他们在战争中使用长矛和标枪;装有带刃的金属矛头的长矛和标枪应是他们发明的。梵语u在后汉三国时期,除被对译为尤韵外,还被对译为侯厚候韵,mu亦可译作明厚之牡。古人将雄性生殖器比作矛*mu,牡出自矛。牡mǔ明厚“一雄性,指禽兽。”(《辞海》:“①鸟兽的雄性。”),越南语mẫu,金尼阁meù、mù,王力《同源字典》母(明厚)mə、土tha,郑张尚芳《上古音系》mɯw?。《说文·牛部》:“牡,畜父也。从牛土声。”。土,郑张尚芳《上古音系》lhaa?(透模)、l'aa?(定模)。安世高译ḍa、竺律炎为译ḍo、支谶译dā、tu、dhū、支谦译(v)ta为头(定侯),侯厚候为同一韵母的平上去,原始姬语的牡为*mlā/*māl、矛为*mbāl。牡为*māl出自矛*mbāl。牡*māl演变成英语male[meIl]“adj.1.男(性)的;雄的。2.[植]雄性的,只有雄蕊的.3.男性特有的,阳刚的。4.[机]阳的,凸的,插入的。”“n.1.男子。2.雄性动物。3.[植]雄性植物。”、拉丁语mās‘男子,雄性动物’、汉语nán<越南语男nam<*lām<牡*māl。日耳曼语阳性名词之马,古英语作mearh,古弗里斯兰语mar,古高德语marh、marah,古北欧语marr;日耳曼语阴性名词之马(母马),古英语mere、mīere、myre,古弗里斯兰语merie,古撒克逊语meria,古高德语meriha,古北欧语merr。凯尔特语之马,早期爱尔兰语和盖尔语marc,古威尔斯语march,康瓦尔语margh、march,不列颠语marh。比较古弗里斯兰语mar和早期爱尔兰语、盖尔语marc,凯尔特语之马多出了一个后缀-c;矛*mbāl亦可作*mbālc。

矛*mbāl/*mbālc演变出汉语铍、锬、古英语pīl‘尖头棍’、英语lance、拉丁语pike‘矛’、pila‘标枪’、pilum‘标枪’、日耳曼语framea(夫拉矛)。铍pī敷羁切(滂母支韵)“一兵器,剑属,形如刀而两旁有刃。二大矛,《方言》九:‘锬谓之铍’注:‘今江东呼大矛为铍’”,越南语phi,金尼阁pcoēi、pcī郑张尚芳《上古音系》phral。矛*mbāl>*bāl>*bil>汉语铍pī、古英语pīl、拉丁语pila/pilum,矛*mbālc>*bālc>*bāc>拉丁语pike‘矛’。将直而长的小木桿桿的一头削尖(即尖头棍)用来刺投便成为原始矛和原始标枪。矛的第二次发展是将木尖用火烤硬使之更具穿透力。矛的第三次发展是装上更加坚硬锐利并带刃的金属矛头。刃部更容易划破皮肤帮助矛头进入目标体内。基什(Kish)所发现的苏美尔人的金属矛头是靠插销而不是套管和矛桿相连的,插销上等距离地分布的四个小圆孔是供铆钉用的。塔西陀的《日耳曼尼亚志》称日耳曼人的主要武器是被称为“夫拉矛”的一种短矛。矛*mbāl>*bāl>*bla>*fra,矛*mbāl>*māl>*mā>*mea;两者叠加成为framea。阿庇安称“高卢人所使用的长矛,跟罗马人所称为Pila的标枪没有什幺不同,是四边形的,一半是木製的,一半是铁制的,除尖端以外其余的部分都是不坚硬的。”(《罗马史》第四卷“高卢史”Ⅰ,1)。标枪,古爱尔兰语gabul、威尔斯语gafl、gaflach;古法语javelot>古法语javeline>javelings‘标枪’;jav-、gaf-当是gab-之音转。若将古爱尔兰语gabul、威尔斯语gafl、gaflach中的ga解读为夏,那幺bul、fl、flach、vel当是矛:矛*mbāl>*bāl>*bul>*ful>*fl,矛*mbālc>*bālc>*blac>*flach,矛*mbāl>*bāl>*vel。锬tán定谈“长矛”,越南语谈(定谈)đàm,金尼阁tcân,郑张尚芳《上古音系》l'aam。《说文·金部》:“锬,长矛也。从金炎声读若老耼。”支谶译ram、rām、laṁ、支谦译(v)dam为蓝(来谈)。原始姬语锬为*lāmc,矛*mbālc中的mb-和l交换位置后之*lāmbc中的b脱落后即是锬*lāmc。锬*lāmc在汉语中的演化如下:锬*lāmc>*dām>tán,在英语中的演变如下:锬*lāmc>*lānc>lance[lɑ:ns]“n.1.(古代骑兵使用的)长矛。2.[医]柳叶刀。vt.用柳叶刀切开”。lance的矛头当是柳叶形矛头。鋋chán禅仙、yán喻仙“一铁把短矛。二刺杀。”,郑张尚芳《上古音系》ɦlian;摄摩腾、竺法兰译dhyan、康孟祥、竺大力译(v)jan为禅(禅腺、禅仙),支谦译dhra为闍(端模、禅麻)、译(v)jan、yan、yāt为延(喻仙、喻线),支谶译can、cān为旃(照仙);原始姬语鋋为*dhran/*dhrān,它是锬*lānc之音转。锬*lāmc中的l音转为澄母dr后产生杖、仗。杖zhàng澄养“一手杖,拐杖。二棍棒或棍状物。三兵器。通‘仗’。四刑具。五拷打。六执持。七凭倚。”,越南语trượng,金尼阁chà,王力《同源字典》diang,郑张尚芳《上古音系》daŋ?;仗zhàng澄养、澄漾“一刀戟等兵器的总名。二仪卫。三凭倚,依靠。”(《辞海》:“①刀、戟等兵器的总名。②兵卫。③两军交锋。④执持;拿着。⑤凭藉;依靠。”),越南语trượng,金尼阁chà,王力《同源字典》diang,郑张尚芳《上古音系》daŋ?、daŋs。汉语以矛为杖、仗。

公元前1800—1700年南西伯利亚的“奥库涅夫文化”,属于青铜时代早期文化,分布地域从俄罗斯叶尼塞河中游米努辛斯克盆地至阿尔泰山。这个文化有两种典型的青铜器:单钩矛头和空首铜斧。单钩红铜或锡青铜矛头在欧亚东部草原屡有发现,乌拉尔山塞伊马—图宾诺墓地发现四件,在阿尔泰山发现一件,在中国西北马厂文化[前2350—前2050]遗存中发现两件。无论製作技术还是艺术风格,这种铜矛都与奥库涅夫式单钩铜矛大同小异。马厂文化分布範围与半山文化大体相当,只是东界和南界有所收缩,东界至兰州附近,不过西界可达哈密盆地。从年代上讲西北马厂文化在“奥库涅夫文化”之前,这种矛头的相似意味着存在马厂文化向“奥库涅夫文化”的扩散。商人的早期矛头和单钩矛头的刃部都似叶片(有别于矢镞状矛头,如戈尔迪乌姆城丘第三大厅浮雕上骑士所持矛的矛头),刃部下面是连线矛桿的套管(有别于基什Kish的插销);商人的早期矛头和单钩矛头相似,只是商矛不带单钩。单钩矛头以它所加的单钩而有别于其他文化的矛头,成为该种文化的典型器物和文化标记物。三星堆出土的锯齿状戈在别的地方从来没有发现过,也是文化标记物。带倒钩的矛头作用与鱼钩相仿。刺入敌人身体后,藉助外拉的力量,可将敌人的肌肉大面积拉伤,加大了杀伤力。单钩矛头连钩一起刺入人体后不可能迅速退出,不利于第二次进攻,这是单钩矛头的致命弱点。叶尼塞河流域、贝加尔湖一带被认为是赤狄丁零的主要活动地。叶尼塞河中游米努辛斯克盆地至阿尔泰山的奥库涅夫文化当可视为赤狄的文化。奥库涅夫文化和中国西北马厂文化典型器物的相同,表明这两种文化上存在接触和亲密关係。这意味着叶尼塞河中游米努辛斯克盆地的赤狄有一部分是出自中国西北马厂文化的。

古英语pīl‘尖头棍’>现代英语pin[pIn]“n.1.别针,扣针。2.饰针;胸针。3.大头针,图钉。4.电源插头上的的金属片。5.(用于固定或支撑的)钉;楔;栓;销。”。钉、针、矛和‘尖头棍’相似,皆是带有锋利尖端的长圆柱体(长度远超截面直径)。钉、针为矛的衍生词。钉dīng端青“一钉子,钉头。”、dìng端径“二以钉钉物。”,越南语đinh,金尼阁tī,郑张尚芳《上古音系》teeŋs,英语nail、tack。矛*mbāl>*māl>*nāl>英语nail[neIl]‘钉子’,矛*mbāl>*māl>*lām>*dām>*tīm>钉dīng。针zhēn照侵“缝织引线用的工具。”,越南语châm,金尼阁chīn(加去声符号),王力《同源字典》tijəm,郑张尚芳《上古音系》kjum、kjums;英语needle['ni:dl]“n.1.针,编织针,缝衣针。2.(注射器的)针头。3.(仪表等的)指针。4.(杉树或松树的)针状叶5.(唱机的)唱针。6.针状物。”。支谦译kam为今(见侵)、译kum为金(见侵)、译ke为枝(照支)、译ci为支(照支),支谶译ke为支(照支)、吱(照支)、译kiṁ为甄(照真、见仙)、真(照真)、译ca、(v)ca为遮(照麻)、译cin为真,康僧会译(v)śam、安世高译sim为深(审侵)。照侵之针可还原为*cam。针亦出自矛:矛*mbālc>*mālc>*c·lām>*cām,矛*mbālc>*māl>*nēdr>needle['ni:dl]。针*c·lām>*c·lāb>十(禅缉,越南语thập,英语ten)。楔xiē、xiè心屑、见黠“一门两旁的木柱。二插入木榫缝或空洞中的上平下锐的木块,起固定作用。三用楔形物插入。四木名。”,越南语tiết,金尼阁kiǎ、siě,郑张尚芳《上古音系》kreed(见黠)、sqheed(心屑);英语wedge、peg。楔的读音和辖*grād相近,两者的形状、功能相似。矛*mbālc>*cālmb>*cāl>*cad>见黠之楔*kat(安世高译kṣat为察(初黠))、心屑之楔*sat/*sit(摄摩腾、竺法兰译nir、支谶译nad为涅(泥屑)),矛*mbālc>*bālc>*bādc>wedge,矛*mbālc>*bālc>*bācc>peg。栓shuān审仙“一木钉。二盂。”,越南语thuyên,郑张尚芳《上古音系》sroon、sron;英语bolt、plug。矛*mbālc>*māl>*lām>*lān>*shoan(叶leaf在汉语中音变为喻叶、审叶),矛*mbālc>*bāl>*bōl>bolt,矛*mbālc>*bālc>*blāc>plug。销xiāo心宵“一熔化金属。二销耗,销灭。通‘消’。三小,减损。四掘土削木用具。五生铁。”,越南语tiêu,金尼阁siāo,王力《同源字典》siô,郑张尚芳《上古音系》sew;英语melt、bolt、pin。摄摩腾、竺法兰译kāu、昙果译gāu为憍(溪宵),*lām中的l音转为心母s、-m音转为-w即是销。古英语pīl‘尖头棍’反用后产生古英语pytt‘pit坑’(对应于拉丁语puteus‘well井’)。pit[pIt]“n.1.(地面上的)坑。2.矿井,矿坑;煤矿。3.(人、动植物体等表面的自然)凹陷,窝。4.皮肤上凹陷的疤痕;(尤指天花留下的)麻点,痘凹。”。英语well[wel]‘水井’和汉语井亦源自矛*mbāl(c)之反用。井jǐng精静“一水井。”,越南语tỉnh,金尼阁çìm,王力《同源字典》tzieng,郑张尚芳《上古音系》skeŋ?。矛*mbāl>*bāl>*wēl>well,矛*mbāl>*bāl>*lāb>*drab>trap[træp]‘陷阱’,矛*mbālc>*mac>*cam>çìm(支谶译cak为作(精箇、精铎))>jǐng。

汉语牝则是匕之反用。匕bǐ非(帮旨)“一食器。曲柄浅斗,状如今之羹匙。二箭头。”(《辞源》:“①勺、匙类取食物的用具。②箭头。”),越南语chủy、tỷ,金尼阁pì,郑张尚芳《上古音系》pil?、hŋwraals。匕首,短剑;头象匕,故名;英语dagger。匕本身象矛一样可喻雄性生殖器,在汉语中却被反用去喻指雌性生殖器。《说文·牛部》:“牝,畜母也。从牛匕声。《易》曰:畜牝牛吉。”牝pìn并轸、并旨“一雌性,指禽兽。二锁孔。三溪谷。”(《辞源》:“①鸟兽的雌性。②门闩的孔;锁孔。③喻溪谷。”),越南语tẫn,金尼阁pcìn、pìn、xìn,郑张尚芳《上古音系》bil?(并脂)、bin?(并真)。牝本指带匕之牛也就是公牛,但这里的匕却反用以指雌性生殖器。四川口语中指雌性生殖器的pī则是铍pī‘长矛、大矛’之反用:由喻指雄性生殖器反向喻指雌性生殖器。英语female['fi:meIl]“adj.1.女(性)的;雌(性)的。2.(植物,花)产生果实的。3.(机械)凹的,内的。n.1.女人。2.雌性动物。3.[植]雌性植物,雌株。”是由fe、male两部分构成。fe在英语中并不独立成词,没有独立意义。非fēi帮微“一不对,过失。二不,不是。”(《辞海》:“①不是。②不。③不对;过错。”),fe·male的词头fe当即汉语之非。男女构成一对矛盾的双方,非此即彼,非男即女。箭jiàn精线“一小竹。二古代以弓发射之武器。《方言》九:‘箭,自关而东谓之矢,江淮之间谓之鍭,关西谓之箭。’《急就篇》三:‘弓弩箭矢铠兜鉾’注:‘以竹曰箭,以木曰矢。’”,越南语tiễn,金尼阁çién,郑张尚芳《上古音系》?slens;英语arrow。箭和矛相像,箭是用来发射小型化的标枪。矛*mbālc可以喻箭:矛*mbālc>*cālmb>*cāl>*cān>箭(精线。支谶译cak为作(精箇、精铎)),*cāl>*cā>矢*si(shí审旨,越南语thỉ;郑张尚芳hli?;安世高译si为尸(审脂))、*hwo鍭(hóu匣侯、匣候,郑张尚芳goo、goos;支谶译ho为睺(匣侯))。匕指箭头是因为匕和箭头相像,而箭头和矛头相像。匕和牝皆出自矛:矛*mbāl>*bāl>匕*pīl、牝*bīl。

匙chí禅支“一古时舀食物的器具。”、shī“二钥匙。”,越南语chủy,金尼阁xî,郑张尚芳《上古音系》dje;英语spoon[spu:n]“n.匙,调羹。vt.用匙舀,舀取。”。spoon和匙亦出自矛:矛*mbālc>*bāls>*sbāl>spoon,矛*mbāl>*lāmb>*lā>匙。*lāmb的尾音置换成-dl产生英语ladle['leIdl]“n.长柄汤匙、长柄勺。vt.(用勺)舀取。”英语scoop[sku:p]“n.1.杓;勺。2.一勺、一舀(的量)”。矛*mbālc>*bōsc>*scōb>scoop。勺sháo禅药“一舀东西的器具。二量名。”、zhuó照药“三舀取。”,越南语chước,金尼阁xǒ,王力《同源字典》tjiôk,郑张尚芳《上古音系》pljewG(章药)、bljewG(禅药)。杓sháo禅药“一舀东西的器具。有柄,略近半球形。”、biāo帮宵、滂宵“三独木小桥。”、dí端锡“八标準。”,越南语thược、chước、tiêu,金尼阁pciāo、xǒ,王力《同源字典》tjiôk,郑张尚芳《上古音系》plew(帮宵)、phlew(滂宵)、pleewG(端锡)。矛*mbālc>*bālc>*blāc>*byāw、*lāc>*p(i)āu(帮宵)、*ph(i)āu(滂宵)、*tāk(端锡。支谶译śak、śāk为释(审昔))、*dhrāc/*dhyāc(禅药)、tyāk(照药)。

古英语以矛喻争:古诺斯语mál‘a case,terms,agreement,案件,条件,协定’>古英语māl‘action atlaw,诉讼’。讼sòng邪用、邪钟“一诉讼案件。《论语·颜渊》:‘听讼,吾犹人也。必也使无讼乎!’《周礼·地官·大司徒》:‘凡万民之不服而有狱讼者与有地治者,听而断之。’注:‘争罪曰狱,争财曰讼。’二争辩是非。三替人雪冤。四责备。五通‘颂’、‘诵’。《说文》:‘讼,从言公声,一曰謌讼。’清段玉裁注:‘讼、颂古今字,古作讼,后人假颂皃字为之。’古本毛诗雅颂字多作讼。”、gōng“六公然,明白。通‘公’。”、róng“七接纳。通‘容’。”(《辞海》一sòng:“①诉讼。②为人辩冤。③争论是非。④责备。⑤六十四卦之一,坎下乾上。⑥通‘颂’。”二róng“通‘容’。相容。”三gōng“通‘公’。”),越南语tụng,金尼阁çcûm、súm,王力《同源字典》诵ziong,郑张尚芳《上古音系》soloŋ。《说文·言部》:“讼,争也。从言公声。曰謌讼。”汉语之讼亦出自矛:矛*mbālc>*mālc>*c·lām>*c·lōm>*ḍōm、*yōm、*kōm。*yōm即容(金尼阁ium加浊平、上声符号;郑张尚芳loŋ),*kōm即公(金尼阁kūm,郑张尚芳klooŋ;klooŋ即*clōm)。支谦译(v)ḍa为绪(邪语)、译(v)ḍu为楼(来侯),支谶译(v)ḍū为瑠(来尤);*ḍōm即邪用、邪钟之讼(越南语tụng),它在汉语中音转成sòng。汉语亦是以矛喻争。争zhēng庄(照二)耕“一争斗。二辩论。三决胜负。四犹‘差’。五犹‘怎’。六姓。”、zhèng庄诤“七规谏。通‘诤’。”,越南语tranh、tránh,金尼阁çīm、chēm,王力《同源字典》tzheng,郑张尚芳《上古音系》?sreeŋ。矛*mbālc>*mālc>*c·lām>争*c·yēm(康僧会译cyu为周(照尤));矛*mbālc>*bālc>*c·lāb>*s·drāv>strive[straiv]“vi.①抗争;奋斗。”;矛*mbālc>*mālc>*c·lām>>*c·lōm>>*cōml>*cōnl>*cōnt,*cōnt为contend“vt.,vi.①斗争,竞争。”、contest“vt.,vi.①争辩;辩论;争论;反驳。②竞争;争取。n.斗争;竞争;比赛。”的共同词根conte-;*c·lām音转为*srēm即是郑张尚芳之?sreeŋ。

汉语‘武’和罗马人的战神马尔斯Mars出自马marc。《说文·马部》:“马,怒也,武也。”段玉裁注:“古无努,只用怒。”马是有力的,是武备。武wǔ明麌“一通称军事、技击、强力之事。二勇猛,刚健。三武士。四乐名。五足迹。六继承。七古以六尺为步,半步为武。”、hū(《辞海》:“①泛称干戈军旅之事。与‘文’相对。②勇猛。③周代用于祭祀的‘六舞’之一。④《诗·周颂》篇名。⑤足迹。⑥继承。⑦古以六尺为步,半步为武。⑧通‘幠’。”),越南语võ、vũ,金尼阁vu(浊平、上声)、fū,郑张尚芳《上古音系》ma?,周及徐《汉语印欧语辞彙比较》**mark、*ma?、mǐu。安世高译ma、支谶译mā、mo为无(微虞),支谶译ha为于(于虞);虞麌遇为同一韵母的平上去;原始姬语的马可拟作*mar。徐中舒主编《甲骨文字典》“武”解字:“从戈从止,与《说文》武字篆文形同。《说文》:‘楚庄王曰:夫武定功辑兵,故止戈为武。’按武取止戈之意,不确。所从止乃足趾之趾本字。甲骨文从止多表示行动之义。于省吾谓武从止从戈,本义为征伐示威,征伐者必有行,止即示行也;征伐者必以武器,戈即武器。按于说可从。”周及徐“甲骨文从戈从止,表示荷戈出征或行军之意。”(《汉语印欧语辞彙比较》第251页)march(行军)和Mars(战神)源自马marc。中古法语marcher‘用脚踏,踏步’演变为法语marche、英语march,动词,像士兵一样行走,行军。由于“甲骨文从止多表示行动之义”,“止戈为武”意即行戈(动戈、出戈)为武:使用兵器为武。从英语war[wɔ:r]“n.1.战争。2.对抗;冲突;斗争。3.战术;兵法;军事。”和古英语gār‘矛’同源上看,汉语之武的读音应源自矛*mbālc(>*mar>wu)或戈*kar(>*gar>war)。

矛máo明尤“一兵器名。长柄、有刃,用以刺敌。”,越南语mâu,金尼阁mêu,郑张尚芳《上古音系》mu。支谶译mu为牟(明尤),矛可拟为*mu,加上流音作衬音尾后为*mur、*mul。*mur中的m音转为w后即是乌尔Ur。古代乌尔人是一个好战民族,发明了驴拉双轮实心战车和方阵,他们在战争中使用长矛和标枪;装有带刃的金属矛头的长矛和标枪应是他们发明的。梵语u在后汉三国时期,除被对译为尤韵外,还被对译为侯厚候韵,mu亦可译作明厚之牡。古人将雄性生殖器比作矛*mu,牡出自矛。牡mǔ明厚“一雄性,指禽兽。”(《辞海》:“①鸟兽的雄性。”),越南语mẫu,金尼阁meù、mù,王力《同源字典》母(明厚)mə、土tha,郑张尚芳《上古音系》mɯw?。《说文·牛部》:“牡,畜父也。从牛土声。”。土,郑张尚芳《上古音系》lhaa?(透模)、l'aa?(定模)。安世高译ḍa、竺律炎为译ḍo、支谶译dā、tu、dhū、支谦译(v)ta为头(定侯),侯厚候为同一韵母的平上去,原始姬语的牡为*mlā/*māl、矛为*mbāl。牡为*māl出自矛*mbāl。牡*māl演变成英语male[meIl]“adj.1.男(性)的;雄的。2.[植]雄性的,只有雄蕊的.3.男性特有的,阳刚的。4.[机]阳的,凸的,插入的。”“n.1.男子。2.雄性动物。3.[植]雄性植物。”、拉丁语mās‘男子,雄性动物’、汉语nán<越南语男nam<*lām<牡*māl。日耳曼语阳性名词之马,古英语作mearh,古弗里斯兰语mar,古高德语marh、marah,古北欧语marr;日耳曼语阴性名词之马(母马),古英语mere、mīere、myre,古弗里斯兰语merie,古撒克逊语meria,古高德语meriha,古北欧语merr。凯尔特语之马,早期爱尔兰语和盖尔语marc,古威尔斯语march,康瓦尔语margh、march,不列颠语marh。比较古弗里斯兰语mar和早期爱尔兰语、盖尔语marc,凯尔特语之马多出了一个后缀-c;矛*mbāl亦可作*mbālc。

矛*mbāl/*mbālc演变出汉语铍、锬、古英语pīl‘尖头棍’、英语lance、拉丁语pike‘矛’、pila‘标枪’、pilum‘标枪’、日耳曼语framea(夫拉矛)。铍pī敷羁切(滂母支韵)“一兵器,剑属,形如刀而两旁有刃。二大矛,《方言》九:‘锬谓之铍’注:‘今江东呼大矛为铍’”,越南语phi,金尼阁pcoēi、pcī郑张尚芳《上古音系》phral。矛*mbāl>*bāl>*bil>汉语铍pī、古英语pīl、拉丁语pila/pilum,矛*mbālc>*bālc>*bāc>拉丁语pike‘矛’。将直而长的小木桿桿的一头削尖(即尖头棍)用来刺投便成为原始矛和原始标枪。矛的第二次发展是将木尖用火烤硬使之更具穿透力。矛的第三次发展是装上更加坚硬锐利并带刃的金属矛头。刃部更容易划破皮肤帮助矛头进入目标体内。基什(Kish)所发现的苏美尔人的金属矛头是靠插销而不是套管和矛桿相连的,插销上等距离地分布的四个小圆孔是供铆钉用的。塔西陀的《日耳曼尼亚志》称日耳曼人的主要武器是被称为“夫拉矛”的一种短矛。矛*mbāl>*bāl>*bla>*fra,矛*mbāl>*māl>*mā>*mea;两者叠加成为framea。阿庇安称“高卢人所使用的长矛,跟罗马人所称为Pila的标枪没有什幺不同,是四边形的,一半是木製的,一半是铁制的,除尖端以外其余的部分都是不坚硬的。”(《罗马史》第四卷“高卢史”Ⅰ,1)。标枪,古爱尔兰语gabul、威尔斯语gafl、gaflach;古法语javelot>古法语javeline>javelings‘标枪’;jav-、gaf-当是gab-之音转。若将古爱尔兰语gabul、威尔斯语gafl、gaflach中的ga解读为夏,那幺bul、fl、flach、vel当是矛:矛*mbāl>*bāl>*bul>*ful>*fl,矛*mbālc>*bālc>*blac>*flach,矛*mbāl>*bāl>*vel。锬tán定谈“长矛”,越南语谈(定谈)đàm,金尼阁tcân,郑张尚芳《上古音系》l'aam。《说文·金部》:“锬,长矛也。从金炎声读若老耼。”支谶译ram、rām、laṁ、支谦译(v)dam为蓝(来谈)。原始姬语锬为*lāmc,矛*mbālc中的mb-和l交换位置后之*lāmbc中的b脱落后即是锬*lāmc。锬*lāmc在汉语中的演化如下:锬*lāmc>*dām>tán,在英语中的演变如下:锬*lāmc>*lānc>lance[lɑ:ns]“n.1.(古代骑兵使用的)长矛。2.[医]柳叶刀。vt.用柳叶刀切开”。lance的矛头当是柳叶形矛头。鋋chán禅仙、yán喻仙“一铁把短矛。二刺杀。”,郑张尚芳《上古音系》ɦlian;摄摩腾、竺法兰译dhyan、康孟祥、竺大力译(v)jan为禅(禅腺、禅仙),支谦译dhra为闍(端模、禅麻)、译(v)jan、yan、yāt为延(喻仙、喻线),支谶译can、cān为旃(照仙);原始姬语鋋为*dhran/*dhrān,它是锬*lānc之音转。锬*lāmc中的l音转为澄母dr后产生杖、仗。杖zhàng澄养“一手杖,拐杖。二棍棒或棍状物。三兵器。通‘仗’。四刑具。五拷打。六执持。七凭倚。”,越南语trượng,金尼阁chà,王力《同源字典》diang,郑张尚芳《上古音系》daŋ?;仗zhàng澄养、澄漾“一刀戟等兵器的总名。二仪卫。三凭倚,依靠。”(《辞海》:“①刀、戟等兵器的总名。②兵卫。③两军交锋。④执持;拿着。⑤凭藉;依靠。”),越南语trượng,金尼阁chà,王力《同源字典》diang,郑张尚芳《上古音系》daŋ?、daŋs。汉语以矛为杖、仗。

公元前1800—1700年南西伯利亚的“奥库涅夫文化”,属于青铜时代早期文化,分布地域从俄罗斯叶尼塞河中游米努辛斯克盆地至阿尔泰山。这个文化有两种典型的青铜器:单钩矛头和空首铜斧。单钩红铜或锡青铜矛头在欧亚东部草原屡有发现,乌拉尔山塞伊马—图宾诺墓地发现四件,在阿尔泰山发现一件,在中国西北马厂文化[前2350—前2050]遗存中发现两件。无论製作技术还是艺术风格,这种铜矛都与奥库涅夫式单钩铜矛大同小异。马厂文化分布範围与半山文化大体相当,只是东界和南界有所收缩,东界至兰州附近,不过西界可达哈密盆地。从年代上讲西北马厂文化在“奥库涅夫文化”之前,这种矛头的相似意味着存在马厂文化向“奥库涅夫文化”的扩散。商人的早期矛头和单钩矛头的刃部都似叶片(有别于矢镞状矛头,如戈尔迪乌姆城丘第三大厅浮雕上骑士所持矛的矛头),刃部下面是连线矛桿的套管(有别于基什Kish的插销);商人的早期矛头和单钩矛头相似,只是商矛不带单钩。单钩矛头以它所加的单钩而有别于其他文化的矛头,成为该种文化的典型器物和文化标记物。三星堆出土的锯齿状戈在别的地方从来没有发现过,也是文化标记物。带倒钩的矛头作用与鱼钩相仿。刺入敌人身体后,藉助外拉的力量,可将敌人的肌肉大面积拉伤,加大了杀伤力。单钩矛头连钩一起刺入人体后不可能迅速退出,不利于第二次进攻,这是单钩矛头的致命弱点。叶尼塞河流域、贝加尔湖一带被认为是赤狄丁零的主要活动地。叶尼塞河中游米努辛斯克盆地至阿尔泰山的奥库涅夫文化当可视为赤狄的文化。奥库涅夫文化和中国西北马厂文化典型器物的相同,表明这两种文化上存在接触和亲密关係。这意味着叶尼塞河中游米努辛斯克盆地的赤狄有一部分是出自中国西北马厂文化的。

古英语pīl‘尖头棍’>现代英语pin[pIn]“n.1.别针,扣针。2.饰针;胸针。3.大头针,图钉。4.电源插头上的的金属片。5.(用于固定或支撑的)钉;楔;栓;销。”。钉、针、矛和‘尖头棍’相似,皆是带有锋利尖端的长圆柱体(长度远超截面直径)。钉、针为矛的衍生词。钉dīng端青“一钉子,钉头。”、dìng端径“二以钉钉物。”,越南语đinh,金尼阁tī,郑张尚芳《上古音系》teeŋs,英语nail、tack。矛*mbāl>*māl>*nāl>英语nail[neIl]‘钉子’,矛*mbāl>*māl>*lām>*dām>*tīm>钉dīng。针zhēn照侵“缝织引线用的工具。”,越南语châm,金尼阁chīn(加去声符号),王力《同源字典》tijəm,郑张尚芳《上古音系》kjum、kjums;英语needle['ni:dl]“n.1.针,编织针,缝衣针。2.(注射器的)针头。3.(仪表等的)指针。4.(杉树或松树的)针状叶5.(唱机的)唱针。6.针状物。”。支谦译kam为今(见侵)、译kum为金(见侵)、译ke为枝(照支)、译ci为支(照支),支谶译ke为支(照支)、吱(照支)、译kiṁ为甄(照真、见仙)、真(照真)、译ca、(v)ca为遮(照麻)、译cin为真,康僧会译(v)śam、安世高译sim为深(审侵)。照侵之针可还原为*cam。针亦出自矛:矛*mbālc>*mālc>*c·lām>*cām,矛*mbālc>*māl>*nēdr>needle['ni:dl]。针*c·lām>*c·lāb>十(禅缉,越南语thập,英语ten)。楔xiē、xiè心屑、见黠“一门两旁的木柱。二插入木榫缝或空洞中的上平下锐的木块,起固定作用。三用楔形物插入。四木名。”,越南语tiết,金尼阁kiǎ、siě,郑张尚芳《上古音系》kreed(见黠)、sqheed(心屑);英语wedge、peg。楔的读音和辖*grād相近,两者的形状、功能相似。矛*mbālc>*cālmb>*cāl>*cad>见黠之楔*kat(安世高译kṣat为察(初黠))、心屑之楔*sat/*sit(摄摩腾、竺法兰译nir、支谶译nad为涅(泥屑)),矛*mbālc>*bālc>*bādc>wedge,矛*mbālc>*bālc>*bācc>peg。栓shuān审仙“一木钉。二盂。”,越南语thuyên,郑张尚芳《上古音系》sroon、sron;英语bolt、plug。矛*mbālc>*māl>*lām>*lān>*shoan(叶leaf在汉语中音变为喻叶、审叶),矛*mbālc>*bāl>*bōl>bolt,矛*mbālc>*bālc>*blāc>plug。销xiāo心宵“一熔化金属。二销耗,销灭。通‘消’。三小,减损。四掘土削木用具。五生铁。”,越南语tiêu,金尼阁siāo,王力《同源字典》siô,郑张尚芳《上古音系》sew;英语melt、bolt、pin。摄摩腾、竺法兰译kāu、昙果译gāu为憍(溪宵),*lām中的l音转为心母s、-m音转为-w即是销。古英语pīl‘尖头棍’反用后产生古英语pytt‘pit坑’(对应于拉丁语puteus‘well井’)。pit[pIt]“n.1.(地面上的)坑。2.矿井,矿坑;煤矿。3.(人、动植物体等表面的自然)凹陷,窝。4.皮肤上凹陷的疤痕;(尤指天花留下的)麻点,痘凹。”。英语well[wel]‘水井’和汉语井亦源自矛*mbāl(c)之反用。井jǐng精静“一水井。”,越南语tỉnh,金尼阁çìm,王力《同源字典》tzieng,郑张尚芳《上古音系》skeŋ?。矛*mbāl>*bāl>*wēl>well,矛*mbāl>*bāl>*lāb>*drab>trap[træp]‘陷阱’,矛*mbālc>*mac>*cam>çìm(支谶译cak为作(精箇、精铎))>jǐng。

汉语牝则是匕之反用。匕bǐ非(帮旨)“一食器。曲柄浅斗,状如今之羹匙。二箭头。”(《辞源》:“①勺、匙类取食物的用具。②箭头。”),越南语chủy、tỷ,金尼阁pì,郑张尚芳《上古音系》pil?、hŋwraals。匕首,短剑;头象匕,故名;英语dagger。匕本身象矛一样可喻雄性生殖器,在汉语中却被反用去喻指雌性生殖器。《说文·牛部》:“牝,畜母也。从牛匕声。《易》曰:畜牝牛吉。”牝pìn并轸、并旨“一雌性,指禽兽。二锁孔。三溪谷。”(《辞源》:“①鸟兽的雌性。②门闩的孔;锁孔。③喻溪谷。”),越南语tẫn,金尼阁pcìn、pìn、xìn,郑张尚芳《上古音系》bil?(并脂)、bin?(并真)。牝本指带匕之牛也就是公牛,但这里的匕却反用以指雌性生殖器。四川口语中指雌性生殖器的pī则是铍pī‘长矛、大矛’之反用:由喻指雄性生殖器反向喻指雌性生殖器。英语female['fi:meIl]“adj.1.女(性)的;雌(性)的。2.(植物,花)产生果实的。3.(机械)凹的,内的。n.1.女人。2.雌性动物。3.[植]雌性植物,雌株。”是由fe、male两部分构成。fe在英语中并不独立成词,没有独立意义。非fēi帮微“一不对,过失。二不,不是。”(《辞海》:“①不是。②不。③不对;过错。”),fe·male的词头fe当即汉语之非。男女构成一对矛盾的双方,非此即彼,非男即女。箭jiàn精线“一小竹。二古代以弓发射之武器。《方言》九:‘箭,自关而东谓之矢,江淮之间谓之鍭,关西谓之箭。’《急就篇》三:‘弓弩箭矢铠兜鉾’注:‘以竹曰箭,以木曰矢。’”,越南语tiễn,金尼阁çién,郑张尚芳《上古音系》?slens;英语arrow。箭和矛相像,箭是用来发射小型化的标枪。矛*mbālc可以喻箭:矛*mbālc>*cālmb>*cāl>*cān>箭(精线。支谶译cak为作(精箇、精铎)),*cāl>*cā>矢*si(shí审旨,越南语thỉ;郑张尚芳hli?;安世高译si为尸(审脂))、*hwo鍭(hóu匣侯、匣候,郑张尚芳goo、goos;支谶译ho为睺(匣侯))。匕指箭头是因为匕和箭头相像,而箭头和矛头相像。匕和牝皆出自矛:矛*mbāl>*bāl>匕*pīl、牝*bīl。

匙chí禅支“一古时舀食物的器具。”、shī“二钥匙。”,越南语chủy,金尼阁xî,郑张尚芳《上古音系》dje;英语spoon[spu:n]“n.匙,调羹。vt.用匙舀,舀取。”。spoon和匙亦出自矛:矛*mbālc>*bāls>*sbāl>spoon,矛*mbāl>*lāmb>*lā>匙。*lāmb的尾音置换成-dl产生英语ladle['leIdl]“n.长柄汤匙、长柄勺。vt.(用勺)舀取。”英语scoop[sku:p]“n.1.杓;勺。2.一勺、一舀(的量)”。矛*mbālc>*bōsc>*scōb>scoop。勺sháo禅药“一舀东西的器具。二量名。”、zhuó照药“三舀取。”,越南语chước,金尼阁xǒ,王力《同源字典》tjiôk,郑张尚芳《上古音系》pljewG(章药)、bljewG(禅药)。杓sháo禅药“一舀东西的器具。有柄,略近半球形。”、biāo帮宵、滂宵“三独木小桥。”、dí端锡“八标準。”,越南语thược、chước、tiêu,金尼阁pciāo、xǒ,王力《同源字典》tjiôk,郑张尚芳《上古音系》plew(帮宵)、phlew(滂宵)、pleewG(端锡)。矛*mbālc>*bālc>*blāc>*byāw、*lāc>*p(i)āu(帮宵)、*ph(i)āu(滂宵)、*tāk(端锡。支谶译śak、śāk为释(审昔))、*dhrāc/*dhyāc(禅药)、tyāk(照药)。

古英语以矛喻争:古诺斯语mál‘a case,terms,agreement,案件,条件,协定’>古英语māl‘action atlaw,诉讼’。讼sòng邪用、邪钟“一诉讼案件。《论语·颜渊》:‘听讼,吾犹人也。必也使无讼乎!’《周礼·地官·大司徒》:‘凡万民之不服而有狱讼者与有地治者,听而断之。’注:‘争罪曰狱,争财曰讼。’二争辩是非。三替人雪冤。四责备。五通‘颂’、‘诵’。《说文》:‘讼,从言公声,一曰謌讼。’清段玉裁注:‘讼、颂古今字,古作讼,后人假颂皃字为之。’古本毛诗雅颂字多作讼。”、gōng“六公然,明白。通‘公’。”、róng“七接纳。通‘容’。”(《辞海》一sòng:“①诉讼。②为人辩冤。③争论是非。④责备。⑤六十四卦之一,坎下乾上。⑥通‘颂’。”二róng“通‘容’。相容。”三gōng“通‘公’。”),越南语tụng,金尼阁çcûm、súm,王力《同源字典》诵ziong,郑张尚芳《上古音系》soloŋ。《说文·言部》:“讼,争也。从言公声。曰謌讼。”汉语之讼亦出自矛:矛*mbālc>*mālc>*c·lām>*c·lōm>*ḍōm、*yōm、*kōm。*yōm即容(金尼阁ium加浊平、上声符号;郑张尚芳loŋ),*kōm即公(金尼阁kūm,郑张尚芳klooŋ;klooŋ即*clōm)。支谦译(v)ḍa为绪(邪语)、译(v)ḍu为楼(来侯),支谶译(v)ḍū为瑠(来尤);*ḍōm即邪用、邪钟之讼(越南语tụng),它在汉语中音转成sòng。汉语亦是以矛喻争。争zhēng庄(照二)耕“一争斗。二辩论。三决胜负。四犹‘差’。五犹‘怎’。六姓。”、zhèng庄诤“七规谏。通‘诤’。”,越南语tranh、tránh,金尼阁çīm、chēm,王力《同源字典》tzheng,郑张尚芳《上古音系》?sreeŋ。矛*mbālc>*mālc>*c·lām>争*c·yēm(康僧会译cyu为周(照尤));矛*mbālc>*bālc>*c·lāb>*s·drāv>strive[straiv]“vi.①抗争;奋斗。”;矛*mbālc>*mālc>*c·lām>>*c·lōm>>*cōml>*cōnl>*cōnt,*cōnt为contend“vt.,vi.①斗争,竞争。”、contest“vt.,vi.①争辩;辩论;争论;反驳。②竞争;争取。n.斗争;竞争;比赛。”的共同词根conte-;*c·lām音转为*srēm即是郑张尚芳之?sreeŋ。

汉语‘武’和罗马人的战神马尔斯Mars出自马marc。《说文·马部》:“马,怒也,武也。”段玉裁注:“古无努,只用怒。”马是有力的,是武备。武wǔ明麌“一通称军事、技击、强力之事。二勇猛,刚健。三武士。四乐名。五足迹。六继承。七古以六尺为步,半步为武。”、hū(《辞海》:“①泛称干戈军旅之事。与‘文’相对。②勇猛。③周代用于祭祀的‘六舞’之一。④《诗·周颂》篇名。⑤足迹。⑥继承。⑦古以六尺为步,半步为武。⑧通‘幠’。”),越南语võ、vũ,金尼阁vu(浊平、上声)、fū,郑张尚芳《上古音系》ma?,周及徐《汉语印欧语辞彙比较》**mark、*ma?、mǐu。安世高译ma、支谶译mā、mo为无(微虞),支谶译ha为于(于虞);虞麌遇为同一韵母的平上去;原始姬语的马可拟作*mar。徐中舒主编《甲骨文字典》“武”解字:“从戈从止,与《说文》武字篆文形同。《说文》:‘楚庄王曰:夫武定功辑兵,故止戈为武。’按武取止戈之意,不确。所从止乃足趾之趾本字。甲骨文从止多表示行动之义。于省吾谓武从止从戈,本义为征伐示威,征伐者必有行,止即示行也;征伐者必以武器,戈即武器。按于说可从。”周及徐“甲骨文从戈从止,表示荷戈出征或行军之意。”(《汉语印欧语辞彙比较》第251页)march(行军)和Mars(战神)源自马marc。中古法语marcher‘用脚踏,踏步’演变为法语marche、英语march,动词,像士兵一样行走,行军。由于“甲骨文从止多表示行动之义”,“止戈为武”意即行戈(动戈、出戈)为武:使用兵器为武。从英语war[wɔ:r]“n.1.战争。2.对抗;冲突;斗争。3.战术;兵法;军事。”和古英语gār‘矛’同源上看,汉语之武的读音应源自矛*mbālc(>*mar>wu)或戈*kar(>*gar>war)。

古籍解释

康熙字典

〔古文〕𨥨𢦧鉾𥍥《唐韵》莫浮切《集韵》《韵会》迷浮切,𠀤音谋。《说文》酋矛也。建于兵车,长二丈,象形。《徐曰》钩兵也。《书·牧誓》立尔矛。《传》矛长,故立之于地。《诗·秦风》厹矛鋈錞。《传》三隅矛也。《礼·曲礼》进矛戟者前其镦。《疏》矛如鋋而三廉也。《周礼·冬官考工记·庐人》酋矛常有四尺,夷矛三寻。《注》八尺曰寻,倍寻为常。酋夷,长短名。《史记·仲尼弟子传》越使大夫种以屈卢之矛贺吴王。《尉缭子制谈篇》杀人于五十步之内者,矛戟也。《扬子·方言》矛,吴扬江淮南楚五湖之闲谓之鍦,或谓之鋋,或谓之鏦。

又言不相副曰矛盾。《韩非子·难一篇》楚人誉其盾之坚曰:物莫能陷也。

又誉其矛之利曰:物无不陷也。或曰以子之矛,陷子之盾,何如。其人弗能应。此矛盾之说也。

又星名。《史记·天官书》杓端有两星,一内为矛招摇,一外为盾天锋。《注》招摇为天矛,近北斗者也。

又药名。《本草纲目》衞矛,一名鬼箭。《李时珍曰》齐人谓箭羽为衞,此物乾有直羽如箭羽,矛刃自衞之状,故名。

又言不相副曰矛盾。《韩非子·难一篇》楚人誉其盾之坚曰:物莫能陷也。

又誉其矛之利曰:物无不陷也。或曰以子之矛,陷子之盾,何如。其人弗能应。此矛盾之说也。

又星名。《史记·天官书》杓端有两星,一内为矛招摇,一外为盾天锋。《注》招摇为天矛,近北斗者也。

又药名。《本草纲目》衞矛,一名鬼箭。《李时珍曰》齐人谓箭羽为衞,此物乾有直羽如箭羽,矛刃自衞之状,故名。