《清代学术概论·儒家哲学》是2004年5月1日天津古籍出版社出版的特殊性,作者是梁啓超。该书系统评述了明末至梁啓超以来200多年中国学术思想发展的概况,就有清一代的哲学、经学、史学、等自然科学进行了全面论列,把每一时代的学术作为思潮进行总的历史考察,探讨起因,分析点,剖析衰落之根源,并对各个时代、各学科的代表人物及着作详尽阐述。

基本介绍

- 书名:清代学术概论·儒家哲学

- 作者:梁啓超

- ISBN:7805049777

- 页数:223

- 定价:12.8 元

- 出版社:天津古籍出版社

- 出版时间:2004-5-1

- 开本:32

编辑推荐

中国偌大国家,有几千年的历史。到底我们这个民族有无文化?如有文化,我们此种文化的表现何在?以吾言之,就在儒家。 我们可以说研究儒家哲学,就是研究中国文化。

若把儒家抽去,中国文化恐怕没有多少东西了。中国民族之所以存在,因为中国文化存在,而中国文化离不了儒家。

特色评论

清代学术,在中国学术史上,价值颇大。

我国文化史确有研究价值,即一代已见其概。故我辈虽当一面儘量吸收外来之新文化,一面仍万不可妄自菲薄,蔑弃其遗产。

——梁啓超

内容简介

《清代学术概论》写于1920年,是有关清代学术的第一部专着。《儒家哲学》是1927年梁啓超在清华大学的讲义,其中全面论述了儒家哲学的内涵、沿革、代表人物和研究方法。

清代学术概论仅是纲要式的论着,很多问题没有展开,可补充的东西不少,但它精炼而高度概括,简明而线条明快,人们一眼就可以触摸到有清一代的学术主潮和基本特徵,同时在研究方法和理念上颇有创新,是以现代思想文化为指导研究传统学术史的佳作。

图书前言

天津古籍出版社在大力编辑出版《梁啓超全集》的同时,又及时推出“饮冰室文萃丛书”,选择梁啓超那些富有学术价值和创新思维,且经过近百年的历史检验,仍熠熠生辉的学术专着重新标点、校对、排印,让优秀的文化精品再展风姿,为推进学术研究,提高国民素质和文化品位发挥作用,实在是值得提倡和庆祝的一件大好事。

梁啓超一生着述宏富,涉及面广,对史学、文学、政治学、哲学、法学、经济学、社会学、教育学、新闻学等方面都有开拓性的研究,是典型的百科全书式的学术大师。现存的《饮冰室合集》近一千万字,如果加上书信和散失的其他文论,一千四百万字是应该有的。概观梁啓超的论着,除诗歌小说之外,大体分为两类:一是以报章文体写的针对时局的各种政论性文章;二是以学术语言写的研究中外历史和文化的学术专着。1932年梁啓超的好友林志钧编辑《饮冰室合集》时,将梁的第一类文章编为文集;第二类文章集为专集。这种分类是颇有见地的。但无论文集、专集,从梁文的字里行间都可以感悟出两个非常鲜明的特点:这就是情理性和现实感。

梁啓超是性情中人,勇于和善于用情写作,人们称其“笔尖常带感情”,是很真切而形象的。这种情,包括对祖国的热爱,对专制集权的痛恨,对贪官污吏的憎恶,对社会改革的热情,对学术文化的珍爱,对妻子儿女、亲朋好友的亲情等,一个“情”字,是阅读梁啓超文论的基础。不过,梁啓超的情,是完全建立在“理”的基础之上的,往往是情中有理,理中传情,其文章之所以感人,情理交融是很重要的一个原因。而且梁啓超所讲的理,大都顺应时代潮流,合乎民众需求,代表了近代中国走向现代化的总体趋势,其读者群的与日俱增就自在情理之中了,他写的《少年中国说》,真是激情澎拜,豪情满怀,读了没有不为之震撼的;地着的《袁崇焕传》,真可谓知人论世,心繫英雄,读了没有不拍案叫绝的;即使是《戊戌政变记》这样的历吏专着,也是在倾注了对维新变法一片深情的基础上,痛定思痛,悲磺交加,以其切身的历史体验,按史书的格调写就的。如果再看看他那些演讲、笔记、大学讲稿、给妻子儿女的家书,则更突显出梁啓超火热的情,炽热的爱,以及率直而令人信服的哲理。

梁啓超的所有论着都是有感而发,无病呻吟的作品基本与其无缘。现实感是把握梁啓超文论的关键。早年他投身变法维新,其论着基本随着改革的脉搏跳跃。流亡海外后,他不仅关注国内政治与社会文化的动向。而且依託世界,捕捉浩浩蕩蕩的世界潮流,渐渐就把中国与世界、政治与经济、社会与人生、学术与文化等结合起来思索,故其文论广泛而几乎无所不包,激进而几乎涉及时局的方方面面,展现出一个先进中国人走向世界后的海纳百川的胸襟和不断进取的追求。梁啓超在思想文化上的成名,主要是在这期间奠定的。1912年后,受其沉浮于民初扑朔迷离的政治所制约,其论着和当时的历史变迁紧密联繫在一起。1918年后,梁啓超退出政坛,在天津的饮冰室读书写作,在研究中国古典文化上独闢蹊径,成果卓着。他的一批影响深远的学术专着多在这期间写就。“饮冰室文萃丛书”所选的书目也多是这些着作,首批推出的《清代学术概论·儒家哲学》、《中国近三百年学术史》、《先秦政治思想史》,就是1918年后的作品。值得指出的是,即使是这些严肃的学术专着,也体现了梁啓超结合现实而形成的一种新的思想文化追求,深层次地反映出其心灵与现实的互动。为了让读者能比较準确地掌握梁啓超晚年论着的精神卖质,有必要探讨一下其1918年后的文化心态。

梁啓超生命的最后10年,即1919到1929年,就文化观来讲,发生了很大的变化。和前30年间引进西方文化为主的一贯思路不同,他提出“拿西洋的文明来扩充我的文明,又拿我的文明去补助西洋的文明,叫他化合起来成一种新文明”。(《饮冰室合集·专集》第23,第55页)这种调和东西文明的思想文化主张的出现,是梁啓超在反思过去30年如梦般的政治生涯的基础上,尤其是结合1919年到欧洲一年多的实地考察后,深思熟虑,提炼升华的结果。

梁啓超参政热情很高,但从来都不得志。戊戌变法的失败,虽然没有丝毫减弱他的政治斗志,但被清兵追捕的逃亡滋味着实让他心惊肉跳。民国建立后,他组党结社,在议会政治的漩涡里周旋,但总是被人利用,难遂心愿。先是上当于袁世凯,后又被段祺瑞算计,做过财政总长、司法总长等大官,却疲于应付,一无所成。1918年他被迫退出官场时不仅对资产阶级的议会政治完全失去了信心,而且对西方文化发生了动摇。于是决心到欧洲亲自考察一番,看个究竟。从1918年12月28日到1920年1月23日,梁啓超和丁文江、张君劢、蒋百里等7入先后访问了英国、法国、比利时、荷兰、瑞士、义大利和德国,在法国和英国停留时间最长,参观了工厂、学校、银行、博览会、教堂、议会、市政府、剧院、商会、各种社团、名人故居、古战场和“一战”的据点、着名的风景区以及一般平民的家庭,还发表演说,交流学术,结交了许多朋友;同时涉足了正在巴黎召开的“巴黎和会”,亲眼目睹了列强的勾心斗角。真可谓见所未见,闻所未闻,使对政治迷茫后心灵苦闷的梁啓超,在思想文化上找到了新的奋斗目标。综合梁的切实感受,一是欧洲不愧为西方文化的发源地,源远流长,底蕴深厚,思想自由、个性解放、科技发达、政治有序,具有法治传统,共和观念深入人心.国民素质和社会整体水平不可与中国同日而语;二是经过第一次世界大战后,欧洲正面临着深刻的社会危机,经济衰退,物价昂贵,媒炭“都比金子还贵”,冬天供应不了暖气,而且两极分化严重,工人罢工,民众示威,社会革命暗潮涌动;三是“科学万能”走到了极端,将社会给“物质”化了,“把一切内部生活,外部生活,都归结到物质运动的‘必然法则’之下”,引发了“精神饑荒”;(《饮冰室合集·专集》第23,第11页)四是欧美一些思想家、政治家对西方社会文化发生了动摇,迫切地想从东方文化尤其是中国文化中寻求救助的办法。他们不失时机地邀请梁啓超介绍孔子、墨子和老子、庄子的思想,一位美国着名的哲学家还劝梁回国后少研究西学,多引导青年去探讨孔、老、墨的学说,好来解救日渐没落的欧洲,这令梁啓超极为震惊。由此梁突发奇想,何不以西方的物质文明去解决东方的经济落后,以东方的精神文明来补救西方的精神饑荒,“救知识饑荒,在西方找材料,救精神饑荒,在东方找材料”,(《东南大学课毕告别辞》,《时事新报》1923年1月20日)二者合二而一,创造第三种文明。梁啓超形象地称之为中西文化“结婚”。当梁啓超1920年返回中国后,即全力以赴去创建他心目中的第三种新文明。具体办法是,以中国古典文化为载体,引入西方文化的基本理论和方法,运用现代理念重新诠释中国古代思想文化,使之与西方文化化合,“返本开新”,形成一种新文化,为全人类做贡献。梁啓超就是怀着这样的思想文化心态,开始了晚年的学术研究。《清代学术概论》、《中国近三百年学术史》、《先秦政治思想史》和《儒家哲学》也是在这样的特定心路当中写成的。

《清代学术概论》写于1920年冬,仅半月成书。梁的好友蒋方震(百里),是和蔡锷齐名的清末民初的着名军事家,考察欧洲归来后,着有《欧洲文艺复兴与时代史》,恭请梁作序。梁认为清代的学术思潮在许多地方与欧洲文艺复兴相似,写序时大加发挥,广泛评述,无法止笔,一下子多至5万余言,已不成序,遂单独成书,名《清代学术概论》。蒋方震反过来又为梁书作序。蒋在序言中,一方面肯定了梁此书的功力深厚,论辩超群,具有启蒙意义;一方面又提出了晚清科技意识不浓,致用学风不够,“人慾”自由没有发挥的空间以及西方文化难以在中国确立等问题,梁书都没有透彻地解释。从总体上看,《清代学术概论》仅是纲要式的论着,很多问题没有展开,可补充的东西不少,但它精炼而高度概括,简明而线条明快,人们一眼就可以触摸到有清一代的学术主潮和基本特徵,同时在研究方法和理念上颇有创新,是以现代思想文化为指导研究传统学术史的佳作。梁以后的学者,基本是按照此书的框架和思路作进一步研究的。

如果说《清代学术概论》是有关清代学术发展的一部纲要,那幺,《中国近三百年学术史》则是十分翔实的专着了。后者近30万言,从明代的最后20年讲起,直到1920年为止,恰好三百年,梁啓超不起名清代学术史,原因有二:一、“晚明的二十多年,已经开清学的先河,民国的十来年,也可以算清学的结束和蜕化,把最近三百年认作学术史一个时代的单位,似还恰当,所以定名为近三百年学术史”;二、“今年是公曆1923年,上溯三百年前之1623年,为明天启三年,这部讲义,就从那时候算起,若稍为概括一点,也可以说是17、18、19三世纪的中国学术史”。(《饮冰室合集·专集》第75,第1页)总之,为求清代学术发展的完整性,梁啓超适当前后延伸,运用崭新的文化理念,从巨观和微观的结合上阐述三百年间的学术起伏、流变,不但较《清代学术概论》丰满多了,而且产生了一些新观点。

《先秦政治思想史》和《中国近三百年学术史》一样,也是在讲义的基础上修改而成的。1922年春,梁啓超应北京政法专门学校之请,讲授先秦政治思想史,虽然只有四讲,但集中了他的主要观点,很有见地。同年秋冬,他又在东南大学讲课,将原有的四讲扩编,在基本框架不变的基础上,大大丰富了先秦政治思想的内容。梁对先秦政治思想的总体描述是:四家(儒家、道家、墨家、法家)、四大潮流(无治主义、礼治主义、人治主义、法治主义)、四个共同特点。梁认为,所谓的四个共同特点,就是中国人政治思想的总体特徵,具体是:一、中国人深信宇宙间有一定的自然法则,把这些自然法则运用于政治领域,便是最理想、最圆满的政治思想,“顺天行事”就是这个意思。二、君权神授,君权无限,认定皇帝有绝对的权威,还加上许多神秘的色彩。三、将美好的社会和国家理想化了,什幺“大同”、“天下为公”等,全是空泛的纸上的东西,具体如何变为现实,从来不去研究,结果成了可望而不可即的“乌托邦”。四、中国人讲政治,总以“天下”为最高,国家变成了具体的某朝某代,所谓“治国”、“平天下”,自然衍化成了为当权者效劳的代名词,国家究竟为何物全然不知。在这四条绳索的束缚下,中国人的政治思维很难走出封建专制的怪圈,去建设现代国家。梁啓超的分析,真是高屋建瓴,入木三分。还应提及的是,梁啓超之所以研究先秦政治思想,目的是提高中国人的国民意识和政治心理。在他看来,政治就是国民政治心理的写照,没有好的国民政治心理,好的政治不会从天而降。而先秦时期是中国人政治心理形成的基础,只有把那时的政治思想实质搞清楚了,才能对症下药,找到提高中华民族政治素质的良方。《儒家哲学》写于1927年。此书较《先秦政治思想史》更富有哲理。梁啓超虽然不是着名的哲学家,但实践能力极强,哲学意识很浓,非常善于吸收中外哲学的研究方法和理念,运用到中国学术史的研究当中。他对儒家哲学的总体把握和具体分析都有相当的深度和独特的见解,对今天仍然有很强的参考价值和现实意义。

李喜所

2003年3月6日于南开大学

图书目录

清代学术概论

儒家哲学

第一章 儒家哲学是什幺

第二章 为什幺要研究儒家哲学

第三章 儒家哲学的研究法

第四章 二千五百年儒学变迁概略(上)

第五章 二千五百年儒学变迁概略(下)

第六章 儒家哲学的重要问题

一 性善恶的问题

二 天命的问题

三 心体问题

附 读书示例——《荀子》

相关资料

导语

《清代学术概论》写于1920年,是有关清代学术的第一部专着。它系统评述了明末至梁啓超以来200多年中国学术思想发展的概况,就有清一代的哲学、经学、史学、等自然科学进行了全面论列,把每一时代的学术作为思潮进行总的历史考察,探讨起因,分析点,剖析衰落之根源,并对各个时代、各学科的代表人物及着作详尽阐述。《儒家哲学》是1927年梁啓超在清华大学的讲义,其中全面论述了儒家哲学的内涵、沿革、代表人物和研究方法。

本书仅是纲要式的论着,很多问题没有展开,可补充的东西不少,但它精炼而高度概括,简明而线条明快,人们一眼就可以触摸到清代的学术主潮和基本特徵,同时在研究方法和理念上颇有创新,是以现代思想文化为指导研究传统学术史的佳作。

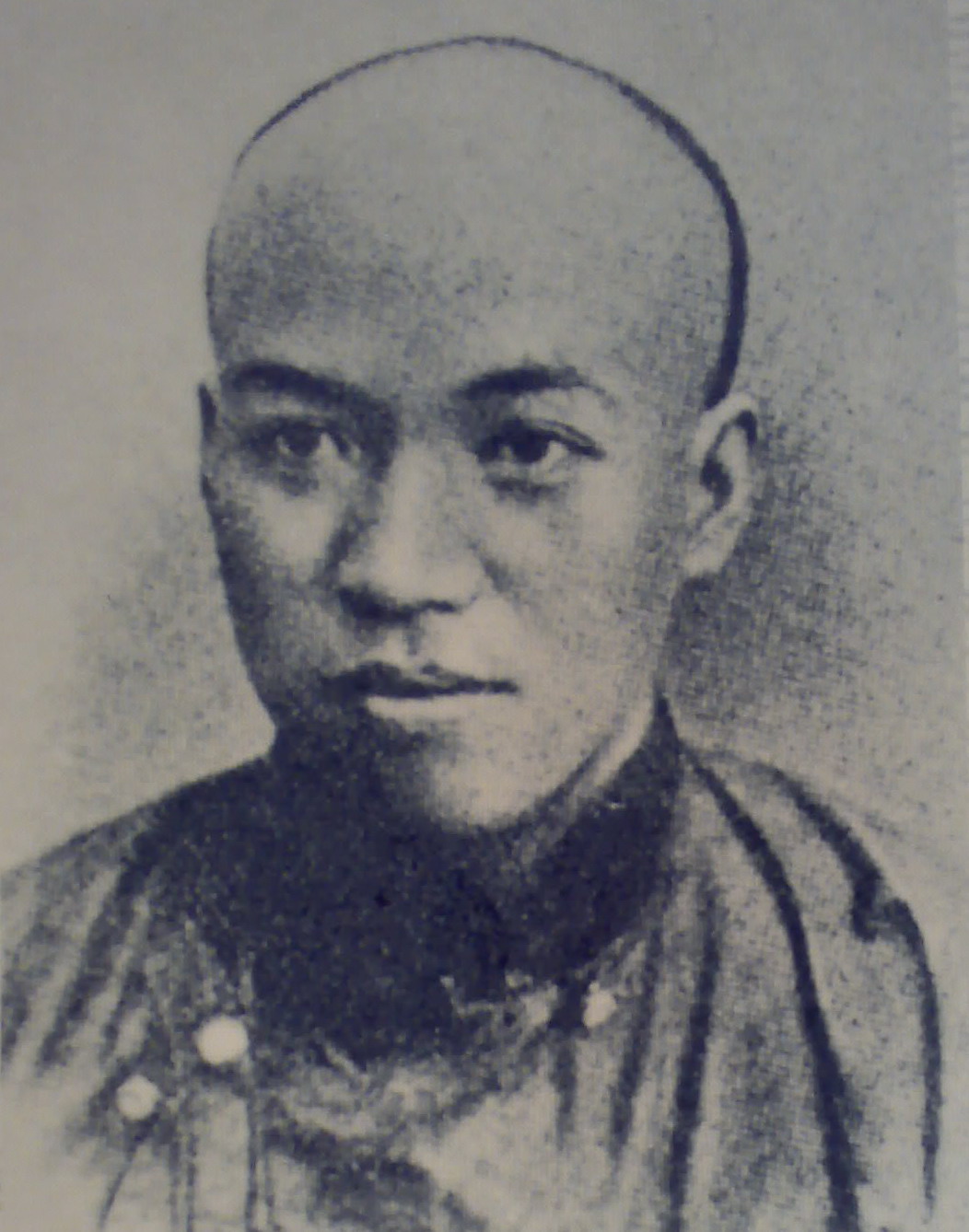

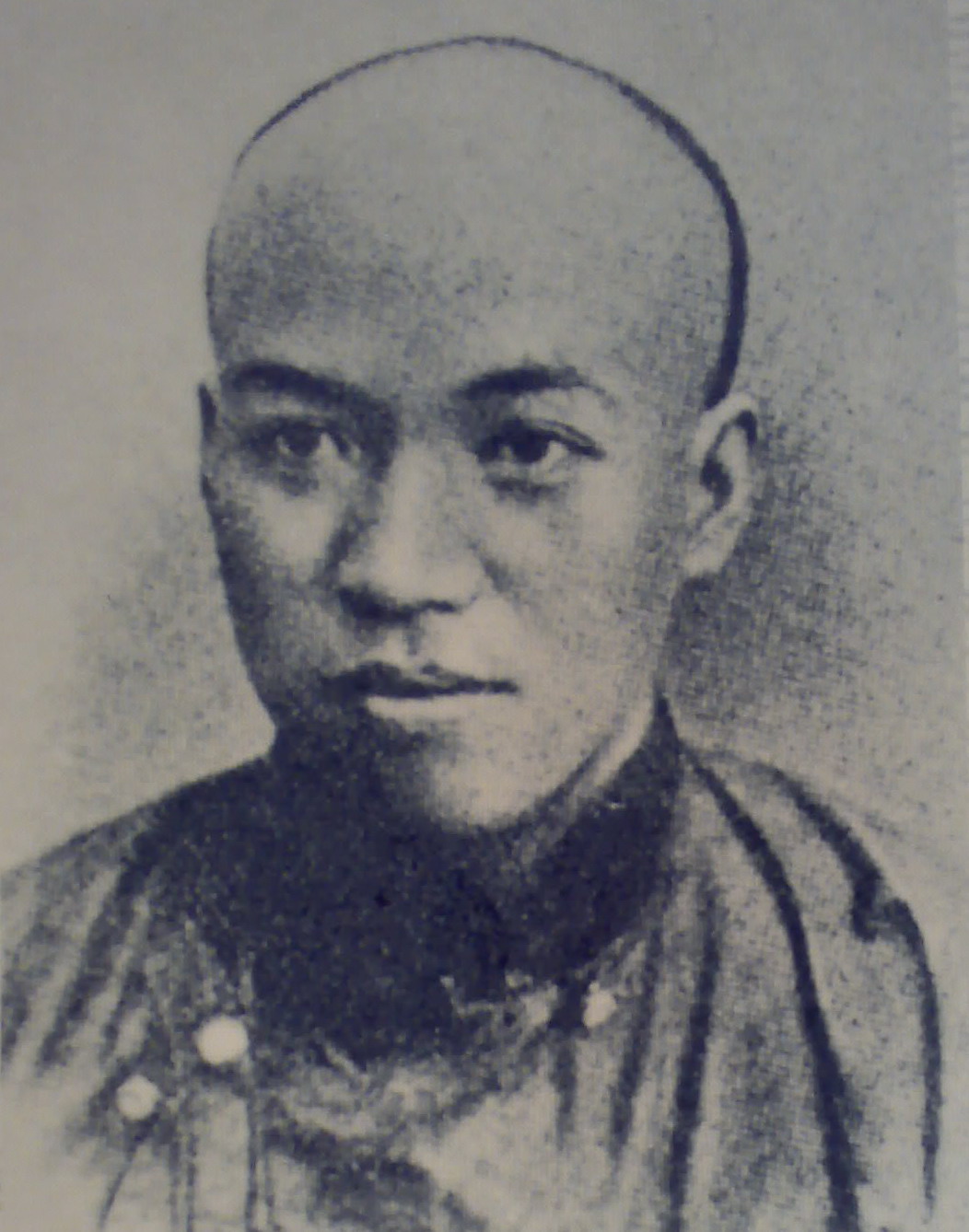

作者简介

梁啓超,(1873年2月23日~1929年1月19日)字卓如,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人,清光绪举人等。汉族,广东新会人,中国近代维新派代表人物,近代中国的 思想启蒙者,戊戌变法(百日维新)领袖之一。深度参与了中国从旧社会向现代社会变革的伟大社会活动家,民初清华大学国学院四大教授之一、着名新闻报刊活动家。他的文章富有独特的历史视角,令人深思,启蒙思想。曾倡导文体改良的“诗界革命”和“小说界革命”。其着作合编为《饮冰室合集》。