在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

基因分离定律是有性遗传中最基础、最重要的定律。

基本介绍

- 中文名:基因分离定律

- 外文名:Law of Segregation

- 提出者:孟德尔

- 别称:孟德尔第一定律、分离定律

- 适用领域:遗传学

- 学科:生物

定律简介

基因的分离定律是遗传学的三大定律之一(另外两个是基因的自由组合定律和基因的连锁交换定律)。它由奥地利遗传学家孟德尔(G.J.Mendel, 1822~1884)经豌豆杂交试验发现。

其内容为:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。其实质是:等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。

发现过程

孟德尔用纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆作为亲本(P)进行杂交,结果第一代只得到高茎的豌豆。第二代出现了高矮混合的情况:豌豆子代高茎与矮茎的数目比总是3:1。这代表矮茎性状没有消失,只是隐藏了而没有显现。

相关概念

一种生物同一种性状的不同的表现型叫做相对性状。

孟德尔把在杂种子代第一代(即F1)显现出来的性状叫做显性性状,没有出现的叫做隐性性状。

杂种子代第二代(即F2)开始出现不同形状叫做性状的分离,两种性状的数目的比例叫做分离比。

孟德尔经总结后得出如下的结论:生物的性状都是由遗传因子(后来改称“基因”,以下都称作“基因”)控制,显性基因控制显性性状(画示意图时通常用大写字母表示),隐性基因控制隐性性状(通常用小写字母表示)。在生物的体细胞中含有的控制性状的基因总是成对的。因此生物体在形成配子再结合时就可以自由组合形成不同的控制性状的基因对。当一个体细胞中同时含有隐性与显性基因时,显性基因对隐性基因的显性作用,体细胞只表现显性基因所表达的性状。

套用

杂交育种、医学上判断遗传病的发病机率。

适用範围

适用于对只包含有一对相对性状的遗传现象的分析。

分析方法

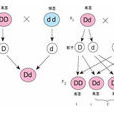

通常採用“棋盘法”。例如让基因型都为Dd的两颗豌豆植株亲本杂交,那幺这两个亲本产生的后代出现的基因型的机率分布如下图所示:

棋盘法分析基因分离定律事例

棋盘法分析基因分离定律事例