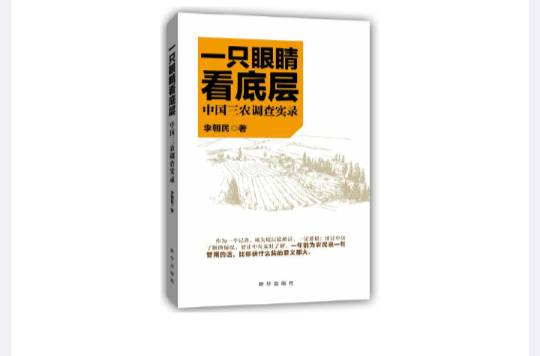

《一只眼睛看底层》是新华出版社2013年出版的一本励志类图书,作者李朝民。

基本介绍

- 书名:一只眼睛看底层

- 作者:李朝民

- 类别:励志

- 出版社:新华出版社

- 出版时间:2013-03-01

- 主人公:农民

新华出版社

谨以此书献给所有帮助和鞭策过我的人们

序 言

有心的人 用心的书 国务院发展研究中心副主任 韩俊 1

倾注三农 情洒乡土 农民日报社党委书记、社长 唐园结 4

把心贴近农民 中央电视台着名主持人 赵普 6

聚焦农业 1

谁来救救柑橘

——来自湖南省永顺县柑橘滞销的调查 3

“巴钝将军”守护“南丰蜜橘” 13

密云板栗别样甜 16

刮目相看“大兴梨” 19

怀来县全力打造“中国葡萄硅谷” 23

泗县农业品牌先导 25

黔江生猪养殖“脱胎换骨” 30

探询“优酪乳猪” 33

“别拿土豆不当乾粮” 38

来自棉花的伤痛告白 42

走进乡村看粮事

——夏粮收购市场见闻 45

一个皖北粮商的心声 50

杂交穀子的喜与忧 52

“小杂粮”昂首挺胸闯京城

——山西省特色农产品北京展销周印象 58

平顺县“低碳旅游”叫响全国 61

“旅游富民”:乡村旅游从观光农业走向乡村建设 65

田野骄子

胡小燕:中国首个农民工全国人大代表 71

王桂夫:从油条学徒到创业明星 84

黄森创业记 89

一个打工妹的融城之旅 101

旭日阳刚中国梦 115

中国第一代农民工律师 125

桃花村里的“特别村民” 131

王建华和“橡胶马道” 134

一个残疾农民的“养兔童话” 140

何正鸿:川派茶艺第一人 143

“大树王”戴锁方 148

刘明生与西街村巨变 154

于氏兄弟的绿色生态梦 164

大国乡医郑万全 171

玉树有个宋仁德 184

刘铮:中国观念摄影第一人 194

焦波:俺爹俺娘的影像碑记 200

底层脉动

小岗村支书有话要说 210

两千村官说村情 218

一位县委书记的新农村思考

——访安徽省灵璧县委书记储诚胜 221

价格再便宜一点 补贴兑现再快一点

——对安徽省灵璧县家电下乡情况的调查 225

“新农村建设办公室”怎样才能“实”起来? 228

“八连增”之后的期盼 232

谁是现代农业的经营主体 234

农田水利建设难处不少 236

让农民在家门口“掘金” 238

守住“传统”才能拓展市场 240

一个农民工返乡后的生活实态 242

农民工张庆文夫妇与省委书记面对面 248

大王村农民工返乡后的生存实态 251

农民工心声八记 256

关注农村创业新主体

——访国务院发展研究中心农村部部长、“百县农民工回乡

创业调查”总负责人韩俊 261

一位失地农民的生活实录 265

乡镇干部“截访”记 272

农民专业合作社“四大新情况”值得关注 276

病虫害专业化防治呼唤国家财政支持

——皖赣鄂三省农业植保情况调查 279

钾肥仿冒造假严重坑农害农

——来自广东湖南钾肥市场的调查 282

“普九”黑洞

——冀皖鄂湘四省部分农村义务教育情况调查 289

微观样本

辛兴村:历史激荡下的农村改革鲜活标本 305

土地流转中的一剂“良药”

——北京市密云县下屯村芦笋种植合作社发展情况调查 326

农民变“股民”

——探访内蒙古扎兰屯市凤鸣种植农民专业合作社 332

自己的歌声比蜜甜

——湖北省丹江口市农村文化互助合作社调查 336

都市农业的“一亩三分地”模式

——北京市怀柔区东方好莱坞假日农场调查 340

让“特殊人”变成“正常人”

——江苏省泗阳县创新社会管理特殊人群纪实 343

一个贫困县的民生新局

——山东省冠县关注民生纪实 347

不让粮农受屈是底线

——农发行菏泽市分行全力支持小麦托市收购纪实 351

盐池“小额信贷”:穿过层云洒下曙光 354

武陟农民贷款担保协会破解“贷款两难” 358

一个农业大县的经济突围

——安徽省泗县发展新型乡村工业纪实 361

这里农业缘何“抢眼”

——北京市大兴区“221行动计画”实践调查 364

培育新型经营主体的蚌埠探索 368

六位一体 整体推进

——河南省安阳市新农村示範区建设纪实 373

新农村 新社区 新生活

——河南省安阳市新型农村社区建设调查 381

探访昌邑“包村寄宿” 389

创新经营方式的“安徽样本”

——来自安徽现代农业综合开发示範区的调查 395

了望“三农”

中国大豆,如何冲出“外国大豆”重围

——访农业部原常务副部长、大豆权威育种专家

王连铮教授 405

中国粮价,安如“泰山”? 410

粮价:考验调控技巧 414

中国粮食“暗流涌动” 418

“两区”建设:增强农村发展活力的重大创举

——访安徽省宿州市委副书记史翔 422

坚持真抓实干 全面推进农业国际合作

——访农业部副部长牛盾 427

新农村建设进程中的现实困境

——访湖南省农村发展研究院院长、万户农户调查

总负责人陈文胜 433

新农村建设该走什幺路?

——访中共中央党校教授兼“三农”问题研究中心

常务副主任刘德喜 444

来自韩国的建议与忠告

——访韩国驻华大使馆农业参赞郑文燮 450

有什幺样的国情就建什幺样的农村

——两位美国大学教授谈新农村建设 455

民间文化,我们必须挽留

——访国际着名民俗学家乌丙安教授 459

探索农民工消费增长新模式

——访澳大利亚华裔学者孔保罗 464

让农民不当农民 让农民当好农民

——访中国社会科学院农村政策研究中心主任李成贵 468

农村金融改革要鼓励竞争普惠农民

——访中国社会科学院农村发展研究所副所长

杜晓山教授 472

如何看待当前“三农”形势

——访国务院发展研究中心农村部部长韩俊 475

推进农民工市民化是大势所趋

——访国务院发展研究中心副主任韩俊 479

重视解决“三农”的五个关键问题

——访农业部政策法规司原司长郭书田 491

包产到户不能万岁

——访《农民日报》原总编辑、资深“三农”问题研究专家

张广友 500

一个老共产党人的深度思索

——访中共中央宣传部新闻局原局长钟沛璋 520

后 记 529

一只眼睛看底层

谨以此书献给所有帮助和鞭策过我的人们

序 言

有心的人 用心的书 国务院发展研究中心副主任 韩俊 1

倾注三农 情洒乡土 农民日报社党委书记、社长 唐园结 4

把心贴近农民 中央电视台着名主持人 赵普 6

聚焦农业 1

谁来救救柑橘

——来自湖南省永顺县柑橘滞销的调查 3

“巴钝将军”守护“南丰蜜橘” 13

密云板栗别样甜 16

刮目相看“大兴梨” 19

怀来县全力打造“中国葡萄硅谷” 23

泗县农业品牌先导 25

黔江生猪养殖“脱胎换骨” 30

探询“优酪乳猪” 33

“别拿土豆不当乾粮” 38

来自棉花的伤痛告白 42

走进乡村看粮事

——夏粮收购市场见闻 45

一个皖北粮商的心声 50

杂交穀子的喜与忧 52

“小杂粮”昂首挺胸闯京城

——山西省特色农产品北京展销周印象 58

平顺县“低碳旅游”叫响全国 61

“旅游富民”:乡村旅游从观光农业走向乡村建设 65

田野骄子

胡小燕:中国首个农民工全国人大代表 71

王桂夫:从油条学徒到创业明星 84

黄森创业记 89

一个打工妹的融城之旅 101

旭日阳刚中国梦 115

中国第一代农民工律师 125

桃花村里的“特别村民” 131

王建华和“橡胶马道” 134

一个残疾农民的“养兔童话” 140

何正鸿:川派茶艺第一人 143

“大树王”戴锁方 148

刘明生与西街村巨变 154

于氏兄弟的绿色生态梦 164

大国乡医郑万全 171

玉树有个宋仁德 184

刘铮:中国观念摄影第一人 194

焦波:俺爹俺娘的影像碑记 200

底层脉动

小岗村支书有话要说 210

两千村官说村情 218

一位县委书记的新农村思考

——访安徽省灵璧县委书记储诚胜 221

价格再便宜一点 补贴兑现再快一点

——对安徽省灵璧县家电下乡情况的调查 225

“新农村建设办公室”怎样才能“实”起来? 228

“八连增”之后的期盼 232

谁是现代农业的经营主体 234

农田水利建设难处不少 236

让农民在家门口“掘金” 238

守住“传统”才能拓展市场 240

一个农民工返乡后的生活实态 242

农民工张庆文夫妇与省委书记面对面 248

大王村农民工返乡后的生存实态 251

农民工心声八记 256

关注农村创业新主体

——访国务院发展研究中心农村部部长、“百县农民工回乡

创业调查”总负责人韩俊 261

一位失地农民的生活实录 265

乡镇干部“截访”记 272

农民专业合作社“四大新情况”值得关注 276

病虫害专业化防治呼唤国家财政支持

——皖赣鄂三省农业植保情况调查 279

钾肥仿冒造假严重坑农害农

——来自广东湖南钾肥市场的调查 282

“普九”黑洞

——冀皖鄂湘四省部分农村义务教育情况调查 289

微观样本

辛兴村:历史激荡下的农村改革鲜活标本 305

土地流转中的一剂“良药”

——北京市密云县下屯村芦笋种植合作社发展情况调查 326

农民变“股民”

——探访内蒙古扎兰屯市凤鸣种植农民专业合作社 332

自己的歌声比蜜甜

——湖北省丹江口市农村文化互助合作社调查 336

都市农业的“一亩三分地”模式

——北京市怀柔区东方好莱坞假日农场调查 340

让“特殊人”变成“正常人”

——江苏省泗阳县创新社会管理特殊人群纪实 343

一个贫困县的民生新局

——山东省冠县关注民生纪实 347

不让粮农受屈是底线

——农发行菏泽市分行全力支持小麦托市收购纪实 351

盐池“小额信贷”:穿过层云洒下曙光 354

武陟农民贷款担保协会破解“贷款两难” 358

一个农业大县的经济突围

——安徽省泗县发展新型乡村工业纪实 361

这里农业缘何“抢眼”

——北京市大兴区“221行动计画”实践调查 364

培育新型经营主体的蚌埠探索 368

六位一体 整体推进

——河南省安阳市新农村示範区建设纪实 373

新农村 新社区 新生活

——河南省安阳市新型农村社区建设调查 381

探访昌邑“包村寄宿” 389

创新经营方式的“安徽样本”

——来自安徽现代农业综合开发示範区的调查 395

了望“三农”

中国大豆,如何冲出“外国大豆”重围

——访农业部原常务副部长、大豆权威育种专家

王连铮教授 405

中国粮价,安如“泰山”? 410

粮价:考验调控技巧 414

中国粮食“暗流涌动” 418

“两区”建设:增强农村发展活力的重大创举

——访安徽省宿州市委副书记史翔 422

坚持真抓实干 全面推进农业国际合作

——访农业部副部长牛盾 427

新农村建设进程中的现实困境

——访湖南省农村发展研究院院长、万户农户调查

总负责人陈文胜 433

新农村建设该走什幺路?

——访中共中央党校教授兼“三农”问题研究中心

常务副主任刘德喜 444

来自韩国的建议与忠告

——访韩国驻华大使馆农业参赞郑文燮 450

有什幺样的国情就建什幺样的农村

——两位美国大学教授谈新农村建设 455

民间文化,我们必须挽留

——访国际着名民俗学家乌丙安教授 459

探索农民工消费增长新模式

——访澳大利亚华裔学者孔保罗 464

让农民不当农民 让农民当好农民

——访中国社会科学院农村政策研究中心主任李成贵 468

农村金融改革要鼓励竞争普惠农民

——访中国社会科学院农村发展研究所副所长

杜晓山教授 472

如何看待当前“三农”形势

——访国务院发展研究中心农村部部长韩俊 475

推进农民工市民化是大势所趋

——访国务院发展研究中心副主任韩俊 479

重视解决“三农”的五个关键问题

——访农业部政策法规司原司长郭书田 491

包产到户不能万岁

——访《农民日报》原总编辑、资深“三农”问题研究专家

张广友 500

一个老共产党人的深度思索

——访中共中央宣传部新闻局原局长钟沛璋 520

后 记 529

一只眼睛看底层

《一只眼睛看底层——中国三农调查实录》一书,近日由新华出版社出版发行。该书系农民日报青年记者李朝民所着。书中既有对农产品卖难、农村义务教育内幕的披露,国际金融危机背景下农民工返乡心路历程的真实记录,也有对农村改革路径、经营制度创新等的探讨和思考,展示了中国“三农”发展过程中的诸多真实现状,是一本接地气、有道义担当的新闻调查作品集,值得媒体同行和各界关注、关爱“三农”的人士一读。

作者以写实的手法、多元的视角,通过“聚焦农业”、“田野骄子”、“底层脉动”、“微观样本”、“了望三农”等5部分,对近年来我国“三农”现实进行了多侧面深入翔实的观察与解读。一至十二届全国人大代表申纪兰,国务院发展研究中心副主任韩俊,农民日报社党委书记、社长唐园结,中央电视台着名主持人赵普对该书给予高度评价。

韩俊在为该书所作的序言中说,这是一个有心人写了一本用心的书。这些亲历的场景、生动的细节,会有助于许多人正确认知和研究中国“三农”历史。正因为朝民出身农民,熟悉农村,了解农民,心繫农民,才能对现实生活有着深刻的体验和感受,才能写出这幺多“接地气”的新闻佳作。

唐园结社长表示,朝民是个对“三农”有感情、有热情、有激情、有痴情的“四情”记者。书中浸透了他对农民群体和草根人群的深沉感情:恤其不幸之情跃然纸上,励其奋起之愿力透纸背,感其坚强之怀扑面而来。事实就是最大的深度。作者最可贵之处是敢于讲真话、讲实话,没有假话、大话、空话。这本书是农民报人“为农民说话,反映农民呼声”的众多优秀作品中的一个缩影。

央视“名嘴”赵普认为,对底层百姓的境遇,理解比同情更有意义,呼吁比理解更有价值。李朝民是个称职的记者,他善于捕捉农村出现的新情况、新问题,通过手中的笔上传下达,为农请命。为农民说一句公道的话、管用的话,比获得什幺奖的意义都大!

作者是皖北农家子弟,有一种天然的感情纽带把他和农业、农村、农民始终连结在一起。书中所收文章饱含深情,文字朴实生动而又耐人寻味。

【序言】

国务院发展研究中心副主任韩俊 国务院发展研究中心副主任韩俊

国务院发展研究中心副主任韩俊

国务院发展研究中心副主任韩俊

国务院发展研究中心副主任韩俊

国务院发展研究中心副主任韩俊有心的人 用心的书

《农民日报》是党和政府指导“三农”工作的权威媒体。作为农民日报青年记者,李朝民同志情系“三农”,聚焦底层,多年来致力宣传报导全国各地“三农”工作新思路、新实践、新问题、新现象。他紧跟生产实践和农民民众需求,采写了一批高质量的报导,在社会上引起强烈反响,为彰显《农民日报》的影响力发挥了积极作用。

中国“三农”调查实录《一只眼睛看底层》是李朝民同志而立之年的作品。这是一本以“崇农立言、惟仁求真”为宗旨、以记录中国“三农”真相为主要内容的新闻作品集,视角宽广、内容丰富、语言生动,既对新闻工作者搞好“三农”宣传报导具有参考价值,也对基层干部民众发展现代农业、建设新农村具有借鉴意义。

本书饱蘸深情,用写实的手法、通俗化的笔调、图文并茂的形式、多元化的视野,通过聚焦农业、田野骄子、底层脉动、微观样本、了望“三农”等5部分,从不同侧面对十七大以来中国“三农”进行了深入浅出、言简意赅、通俗易懂的解读,既有对农民工返乡的真实记录、义务教育内幕的披露,也有对家庭承包经营制度创新的系统探讨,更有对中国渐进改革路径的思考和提升,充分展示了中国“三农”真相。

党的十八大报告提出,要确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。全面建成小康社会,最艰巨、最繁重的任务在农村,面临的最大的问题是城乡的收入差距和公共服务差距都很大。“四化同步”最薄弱的环节在农业,面临的最突出的问题是农业物质基础脆弱、农业比较效益低。全面小康,关键看老乡。四化同步,农业不能拖后腿。解决“三农”问题,现在真正到了一个攻坚克难的阶段。今年的中央一号档案提出,要举全党全国之力,加强农业,惠及农村,富裕农民。这是新一届中央领导集体对亿万农民作出郑重承诺。只要我们把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,巩固对农民少取的成果,加大对农村多予的力度,特别是做好放活这篇大文章,广大农民会继续得到巨大实惠,农民的经济社会政治地位会继续提高,到2020年我国实现全面建成小康社会的目标时,亿万农民一定会过上幸福美满的新生活。

为农民说话,反映农民呼声是这本新闻作品集的突出特点。这类作品对推动中国农村改革,繁荣农业农村经济,密切各级领导同广大农民的关係起到了积极作用。纵观这本书记叙的内容,绝大部分都是当代中国“三农”发展中的热点、难点、焦点问题,既有巨观理论探讨,也有底层微观实践,是一本比较丰满的新闻作品集。

这部书中的作品,不是说每篇都是尽善尽美的佳作,但作者能坚持不懈地写,一篇比一篇好,终于写出一本书来,确实不易,这是一个有心人写了一本用心的书,我为作者感到由衷的高兴,并向他表示祝贺。也许还有一些文章的思想深度和文字结构不无可商榷之处,但重要的是,这些亲历的场景、生动的细节,会有助于许多人正确认知和研究中国“三农”历史。好政策不是我们在办公室里想出来的,不是起草档案的人在会议室里讨论出来的。只有了解到基层的实情,才能制定出好的政策。毛主席上世纪50年代就曾说过:共产党领导机关有两件大事,一是调查研究,二是制定政策。如果越往上越不了解真实情况,肯定会误国,肯定会害了百姓。从长远看,书中反映的一些“三农”问题是值得忧虑的。历史必须真实。真实的历史才能总结真正的经验,汲取真正的教训,使连续不断又跌宕起伏的历史能更好地继续向前发展。

作者是幸运的,作为一个皖北农家子弟,当了记者,而且当了《农民日报》的记者。否则,他就很难甚至不可能在短期内有机会成为这幺多“三农”真相的亲历者、见证者、知情者、记录者和一定程度的参与者。然而,正因为他出身农民,熟悉农村,了解农民,心繫农民,才可能对现实生活有着深刻的体验和感受,才可能才能写出这幺多“接地气”的新闻佳作。

勤奋刻苦的品格和认真负责的精神是促成此书的两大因素,也是此书最有启示性的两个亮点。不知读者诸君以为然否?

是为序。

国务院发展研究中心副主任 韩俊

二〇一三年一月十六日

农民日报社党委书记、社长唐园结

农民日报社党委书记、社长唐园结倾注三农 情洒乡土

《农民日报》在中国农村改革中应运而生,在中国农村发展中茁壮成长,在“三农”发展新的黄金期走向成熟。创刊30多年来,《农民日报》承担着“三农”新闻宣传“挑大樑”和主力军的使命,为“三农”事业又好又快发展发挥了良好的舆论引领作用。在记录中国农村改革历程,见证中国“三农”事业发展的过程中,《农民日报》培养造就了一大批热爱“三农”、奉献“三农”的优秀新闻工作者。青年记者李朝民便是其中一位。

朝民采写的人物通讯《玉树有个宋仁德》,令我印象深刻。这篇稿子讲述了青海省玉树州畜牧兽医工作站站长宋仁德的感人事迹,採访深入,文风平实,我看过后很受感动。自此,我开始关注他采写的其他报导。后来,他又采写了《旭日阳刚中国梦》、《谁来救救柑橘——来自永顺县柑橘滞销的调查》、《乡村医生郑万全》等多篇报导,社会反响良好。这些文章浸透了一种对农民群体和草根人群的深沉感情:哀其不幸之情力透纸背,励其奋起之愿跃然纸上,感其坚强之怀扑面而来。实践证明,我的判断是正确的:他是个有理想追求、有奋斗精神的青年,是个勤奋刻苦、认真负责的人,也是个对“三农”有感情、有热情、有激情、有痴情的“四情”记者。如今,他要出书,邀我作序,我欣然应允。

古人云,文以载道。一个“三农”新闻工作者的作品要载什幺道?

见一叶而知秋。朝民而立之年结集出版的中国“三农”调查实录《一只眼睛看底层》,与其说是一本描绘中国“三农”的新闻作品集,倒不如说是农民报人秉持“崇农立言、惟仁求真”的社训,“为农民说话,反映农民呼声”的缩影,值得我们同行一读。

首先,这是一本不迴避问题的书。“三农”问题说到底是农民问题,“作为面向全国广大农村地区的一张党报”,我们不为农民说话,谁为农民说话?新闻报导应以正面宣传为主,并不意味着忽视舆论监督。两者不可替代,更不可把两者对立起来。舆论监督报导要求记者有一定的政策和理论水平,对实际情况要真正了解,否则很难发现问题,即便发现了也很难準确把握问题实质并推动问题解决。从这本新闻作品集来看,作者在舆论监督报导方面是有一定功底的,所采写的一些报导,既反映了广大农民的诉求,又得到有关部门的重视,并促成了问题的解决,农民的利益得到了应有的保障。

其次,这是一本敢于讲真话的书。新闻的生命在于真实,坚持真实性是新闻报导的基本原则,也是新闻工作者最基本的职业道德,但并不是所有人所有时候都能做到。新闻工作者应把每一篇新闻作品当成时代的见证,要让它经得起实践的检验,经得起历史的考验,经得起民众的检验。我想要做到这一点,首先要坚持用事实说话,一切从实际出发,要有敢于坚持真理、说真话的勇气。其次还要有扎实的理论知识、严肃认真的採访作风和娴熟的业务技巧。事实就是最大的深度,作者最可贵之处是敢于讲真话、讲实话,没有那些假话、大话、空话,这是本书最大的特色。

第三,这是一本注重理论探讨的书。虽然新闻作品是用事实说话,但作者在时间与空间上将视线延伸,并在分析的过程中将各种相关事实展现给读者,它所提供的现实世界图景是立体的,不仅增加了报导的深度,而且给读者以思想启迪。一篇好的分析性新闻,它应当能够透过事物的表面现象,洞察其底,让人回味无穷。作者在这方面进行了努力,也取得了效果。

研究问题是一个记者走向成熟的标誌,也是一个记者社会责任感的职业表现,我很高兴看到朝民在“三农”研究方面不断深入、不断拓展。我也希望朝民今后能继续多研究些问题,早日成为一个专家型记者,把报导写得更扎实、更有分量,为“三农”事业发展作出更大贡献!

是为序。

农民日报社党委书记、社长 唐园结

二〇一三年一月十日

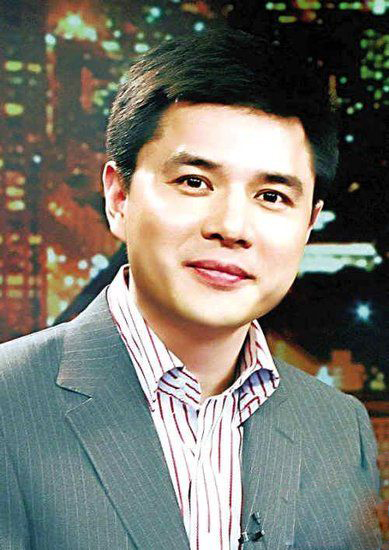

中央电视台着名主持人赵普

中央电视台着名主持人赵普把心贴近农民

为农民日报记者李朝民最新力作中国“三农”调查实录《一只眼睛看底层》的出版而高兴。

对底层百姓的境遇,理解比同情更有意义,呼吁比理解更有价值。

我想,那些对农民工进城心存疑虑的人们该读读这本书。农民工进城的原因说起来很简单,就个体而言,那就是他们要摆脱贫穷,要过更好的日子。而更大的背景是,随着我国城镇化进程的加快,农村劳动力必将大量涌向城市,推进农民工市民化是大势所趋。至于如何推进、怎幺改变,书中提供了可行性解决方案。

作为一个农村记者,要经常注意抓农村出现的新情况、新问题。上传下达,为农请命。作为一个农村记者,为农民说一句管用的话,比你获什幺奖的意义都大。在农村记者中,朝民是不是最有成绩的一位,暂时不好说,还有待历史做出检验,但有一点可以肯定,他无疑是当代农村记者中最为勤奋的一位。

他从2006年开始记者生涯,繁重的日常工作之外,已出版两本着作。第一本是《中国特色的乡村发展——山东广饶大王镇的经验》(与人合着)。该书是中共中央党校课题研究成果,该课题研究的基本思路、实施方案曾报送国务院副总理回良玉和中央农村工作领导小组办公室,得到肯定和支持。朝民承担课题中关于构筑农业产业化体系与提升现代农业水平的研究,是课题执笔人之一。

另一本便是中国“三农”调查实录《一只眼睛看底层》。为农民说话是该书的突出特色。略举几例,以飨读者:

其一是《一个农民工返乡后的生活实态》。雁因时而迁,人因势而徙。中国的农民工如大雁一般,在东与西之间、城市与乡村之间迁徙流转。2008岁末,一场席捲全球的经济危机,打破了城乡迁徙的季节惯性:成千上万的农民工带上家当,提前回到他们的故土,形成了罕见的返乡潮。

回乡后的他们都在做些什幺?农民工和他们的家乡,是否将为这种无奈的后退支付高昂的成本?为解答各方疑惑,朝民奔赴农民工输出大省安徽,随机追蹤了安徽省宿州市埇桥区芦岭镇大张村返乡农民工张庆文,与他同吃同住了4天,记录了一个返乡农民工的真实生活状态。

《一个农民工返乡后的生活实态》文章刊出后,不仅被人民网、新华网等上百家网站转载,中央电视台《小崔会客》栏目组还通过作者邀请到被报导对象,与时任安徽省委书记王金山一起参加了央视2009年两会特别节目,主题就是如何关注、关爱众多返乡农民工。主持人崔永元在节目中与张庆文夫妇交流时,几度哽咽,潸然落泪。节目中,农民工张庆文还把当日《农民日报》亲自送给王金山书记,《农民日报》第一次被央视向全球亿万观众免费推介,大大彰显了《农民日报》的品牌影响力和社会公信力。

其二是《农村义务教育经费流失严重》。这篇调查性报导之所以出炉,主要是想回答国务院总理温家宝提出的一个疑问。2009年1月初,新华社播发了温家宝总理的署名文章,文章指出:“有个现象值得我们注意,过去我们上大学的时候,班里农村的孩子几乎占到80%,甚至还要高,现在不同了,农村学生的比重下降了。这是我常想的一件事情。”此言一出,激起了无数人心中的涟漪。

本来经济社会发展了,农民收入逐步提高了,农村孩子上学的机会多了,但是他们上大学的比重却下降了。这个悖论的后面有着怎样的逻辑联繫?农村义务教育的实际情况如何?农村娃都得到了哪些实惠?带着这一连串问题,朝民耗时4个多月对河北、安徽、湖北、湖南四省5所中学、4所国小进行了跟蹤调查。当年6月10日,该调查报告通过农民日报内参上送给中央领导,受到中央领导高度关注,并于6月12日对该文作出重要批示。

其三是《谁来救救柑橘——来自永顺县柑橘滞销的调查》。永顺县位于湖南省西部,是我国的柑橘之乡。2011年,全县16.5万亩柑橘获得丰收,柑橘产量2.5亿斤。由于受全国柑橘普遍丰产、市场饱和等因素影响,截至2012年2月26日,尚有1亿多斤存库柑橘滞销。产地的路边、河中间随处都可见到腐烂柑橘的蹤影。朝民在村民的带领下走村入户进行深入调查採访。《农民日报》于2月29日刊发题为《谁来救救柑橘——来自永顺县柑橘滞销的调查》的深度报导,呼吁社会各界关注永顺柑橘滞销事件。随后该报导被新华网、新浪网、腾讯网、中国网等上百家网路媒体转载,引起了全国各地客商的热情关注,纷纷前往永顺採购柑橘。

由于《农民日报》报导的大力推动,永顺县柑橘滞销难问题得到缓解。朝民从该县柑橘产业办获悉,截至3月7日,永顺柑橘由原来的滞销,逆转为一周内销售达3000多万斤。 当地村民电话告诉朝民,每天都有几十辆大卡车前往永顺收购柑橘。此次报导不仅缓解了销售难,而且还促使了柑橘价格的上涨,中间两次涨价,由原来的每斤0.15元涨到每斤0.25元、再到每斤0.4元,有效增加了农民收入。不到一个月,永顺县上亿斤滞销柑橘基本售完。

从洋葱滞销、芹菜滞销、白菜滞销、土豆滞销到柑橘滞销,农产品滞销潮一波接一波,可以说年年有。农产品滞销问题到底该如何解决,成了菜农、果农们的一块心病。到底是什幺原因造成了农产品的滞销?我们又应该如何解决农产品滞销问题成了当务之急。近年来,农民日报多次报导农产品滞销事件,并努力探讨解决滞销之道,助力破解农产品滞销难题,有力地促进了农产品销售和农民增收。朝民作为主力记者在其中发挥了重要的作用。

朝民之所以能写出如此有影响的报导,原因很多,但出身这一条我以为很关键。朝民生在农家,熟悉农村,了解农民。做“三农”新闻报导,有一个感情和态度问题,对农民没有感情,甚至鄙夷瞧不起农民,张口“你真农民”,闭口“乡巴佬”,这样的人是做不好“三农”新闻工作的。

朝民是一个什幺样的人?我的评价是:做人诚实、真挚。做事尽职、尽责、尽心、尽力。新闻写作属于责任感极强的一种创作。原新华社社长郭超人有一句名言:在记者的笔下“有财产万千,有毁誉忠奸,有是非曲直,有人命关天”。为了对社会负责,对历史负责,记者要有忠诚老实的人品,要敢讲真话,不说假话,要实事求是,不做“风派”。今天的新闻,就是明天的历史。记者的使命,从一定意义上说,是在记录历史。朝民是一个敢讲真话,不说假话的人,是一个历史的忠实记录者。

是为序。

中央电视台着名主持人 赵普

二〇一三年一月十六日

【书评】

为农立言 感恩乡土

——评李朝民中国三农调查实录《一只眼睛看底层》

程天赐

“三农”问题事关国计民生,关联着每一个中国人的温饱、吃穿和日用,其恩德也大矣。但是,正如辛苦养育了我们长大的父母,我们常常忽略了他们的脆弱和疾患,也就了无牵挂地只顾自己奔前程而和他们渐行渐远。对于今天中国“三农”的真实处境和未来方向,有多少人敢说自己真正关心和理解了?恐怕不多。

李朝民的新书《一只眼睛看底层——中国三农调查实录》,是一本知恩图报的书,一本以记者的良知和努力,不断深入“三农”、报导实事真相的书,一本反映农村出现的新情况、新问题,为农请命的书,值得关注、关爱“三农”人士一读。

该书由新华出版社出版,书中通过“聚焦农业”、“田野骄子”、“底层脉动”、“微观样本”、“了望三农”等五个部分,对近年来我国“三农”现实进行了多侧面深入翔实的观察与解读。既有对农产品卖难、农村义务教育内幕的披露,国际金融危机背景下农民工返乡心路历程的真实记录,也有对农村改革路径、经营制度创新等的探讨和思考,展示了中国“三农”发展过程中的诸多真实现状。

《谁来救救柑橘——来自湖南永顺县柑橘滞销的调查》,是朝民调查性报导的代表作之一,在农民日报见报后,被新华网、新浪网、中国网等上百家网路媒体转载,全国各地客商纷纷伸出援手,永顺县1亿多斤柑橘滞销很快得到缓解。近年来,农产品滞销现象一波接一波。到底是什幺原因造成了农产品滞销?我们又应该如何解决农产品滞销问题?李朝民的报导发人思考,并探讨解决滞销之道,发挥了很好的舆论引导作用和市场信息服务功能。

又如采写《农村义务教育经费流失严重》,朝民耗时4个多月,对河北、安徽、湖北、湖南四省5所中学、4所国小进行了跟蹤调查。调查报告披露的农村义务教育经费监管中存在的问题,受到中央领导高度关注并作出重要批示。通过承载社会责任感和问题意识的报导和文章,推动问题的解决,推动社会进步,正是记者价值的体现。

朝民为何能写出如此有影响的报导?我认为这与作者本身的一些特点分不开。朝民系农家之子,有一种天然的感情纽带把他和农业、农村、农民连结在一起。他熟悉农村,了解农民,深感责任重大,当为农民利益鼓与呼,力求尽到与农民同心、为农民立言之职责。为此,他做到了两点:一是正确对待农民,二是把心贴近农民。书中浸透了作者对农民群体和草根人群的深沉感情:恤其不幸之情跃然纸上,励其奋起之愿力透纸背,感其坚强之怀扑面而来。正如国务院发展研究中心副主任韩俊在为该书所作的序言中说,“这是一个有心人写了一本用心的书”。

除了上述特点,我还欣赏书中很有分量的专家访谈的精彩内容。作者带着现实问题的关切、求解,专访了王连铮、韩俊、钟沛璋、李成贵、郭书田、杜晓山、乌丙安等一批思想理论界和“三农”研究领域的学者精英,以及韩国、美国、澳大利亚等国的农业问题专家。专家学者们洪钟大吕,开阔的学术视野,切近社会病灶的现实关怀,对中国“三农”未来发展负责任的思考和发言,高屋建瓴,催人奋进。例如,钟沛璋同志提醒,我国贫富差距和城乡差距还在扩大,腐败的势头并没有得到遏制,要防止改革停滞不前,被官僚主义、既得利益势力和垄断集团,以“稳定第一”等种种藉口阻挡、甚至淹没。居安思危、忧患意识的吶喊,打破报喜不报忧,一片歌功颂德、歌舞昇平的光鲜迷醉,振聋发聩。

一方面是底层“三农”个案的调查,一方面是高端知识分子的良知吶喊、理性建言,使得本书既有基层一线的感性和质朴,又有高层次思维的理性光芒和智慧的穿透力,也有国外农村改革发展经验的前车之鉴、它山之石,形成了书中不同部分感性和理性、微观和巨观的映衬互补和较丰富内涵。这也是我愿意向读者推荐本书的理由。

(《一只眼睛看底层——中国三农调查实录》,李朝民着,新华出版社2013年3月第一版)

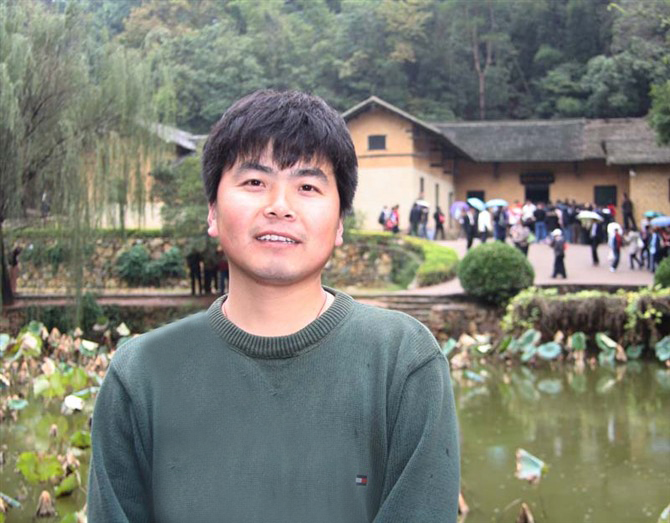

【作者简介】

李朝民,1979年9月出生,安徽省灵璧县人,毕业于北京师範大学新闻学专业。现为农民日报记者,主要从事调查性报导。新闻作品曾多次被中央主要领导批示、中宣部表扬,多次获得全国农业好新闻奖、全国人大好新闻奖等奖项。主要着作有《中国特色的乡村发展——山东广饶大王镇的经验》(合着)、《一只眼睛看底层——中国三农调查实录》等。

连续十二届全国人大代表申纪兰与作者

连续十二届全国人大代表申纪兰与作者 作者与全国人大代表胡小燕(右二)合影。

作者与全国人大代表胡小燕(右二)合影。【媒体报导】

《农民日报》发表国务院发展研究中心副主任 韩俊的题为《有心的人 用心的书》文章,文中高度讚扬了本书作者为农民说实话的可贵品质,并指出以“崇农立言、惟仁求真”为社训、以记录中国“三农”真相为主要内容的新闻作品集,视角宽广、内容丰富、语言生动,既对新闻工作者搞好“三农”宣传报导具有参考价值,也对基层干部民众发展现代农业、建设新农村具有借鉴意义。

新浪财经报导中国“三农”调查实录《一只眼睛看底层》出版

作者以写实的手法、多元的视角,通过“聚焦农业”、“田野骄子”、“底层脉动”、“微观样本”、“了望三农”等5部分,对近年来我国“三农”现实进行了多侧面深入翔实的观察与解读。一至十二届全国人大代表申纪兰,国务院发展研究中心副主任韩俊,农民日报社党委书记、社长唐园结,中央电视台着名主持人赵普对该书给予高度评价。

中国经济网报导题为 为农立言 感恩乡土——评《一只眼睛看底层》文章

文章指出:李朝民的新书《一只眼睛看底层——中国三农调查实录》,是一本知恩图报的书,一本以记者的良知和努力,不断深入“三农”、报导实事真相的书,一本反映农村出现的新情况、新问题,为农请命的书,值得关注、关爱“三农”人士一读。

人民网报导题为《一只眼睛看底层》出版 被赞为农请命文章

文中指出书中既有对农产品卖难、农村义务教育内幕的披露,国际金融危机背景下农民工返乡心路历程的真实记录,也有对农村改革路径、经营制度创新等的探讨和思考,展示了中国“三农”发展过程中的真实现状。