植入性人工器官是用来置换病损器官、暂时或永久补偿其全部或主要生理功能的以人工医用材料製成的医疗器械。常见的有人工关节、人工心脏瓣膜、心脏起搏器等。

基本介绍

- 中文名:植入性人工器官

- 外文名:Implantable ArtificialOrgan

- 分类名称:植入材料和人工器官

- 管理类别:Ⅲ类医疗器械

发展历史

早在19世纪就有用人工製品替代有病器官的尝试,如1897年有人用象牙管子製作人工血管,用于连线血管,但因迅速发生凝血而失败。20世纪以来,随着现代科学技术和医学工程学的发展,研製各种人工组织及器官的步伐加快,取得很大的成绩。使用较广泛的植入性人工器官有:人工心脏瓣膜、人工血管、人工关节等。人工心脏瓣膜替换手术由美国D.E.赫根在1960年第一次套用于人体,使用的是球型机械瓣膜。多选用生物瓣(猪主动脉瓣、牛心包瓣等),其优点是造价低廉、呈中心流型、血液动力学效果好,置换后不需终身抗凝,但有容易发生钙化或穿孔之虞,远期疗效则尚待观察。中国1976年製成牛心包瓣。1960年代即开始研製硅橡胶球型机械瓣,植入这种机械瓣的病人存活时间最长者已有18年。

分类

植入性人工器官按功能可分为以下几类。

- 运动功能: 人工关节、人工脊椎等

- 血液循环功能:人工心脏瓣膜、人工血管等

- 神经传导功能:心脏起搏器等

- 感觉功能: 人工角膜、人工听觉(人工耳蜗)等

- 排尿功能: 人工尿道等

特点

- 对人体无毒、不致癌、不致畸变、不引起过敏或干扰免疫过程。

- 置入体内的材料要耐老化。具有良好的、适合环境的物理机械性能,长期浸泡在血液、体液中者,要有良好的化学稳定性。与血液接触的材料,须有抗凝性能,又不引起溶血和蛋白质变性,不破坏血中成分。

- 能耐受灭菌过程,不变性,能製成各种符合形态要求的製品、器件和装置。

- 只能模拟被替代器官1~2种维持生命所必需的最重要功能,尚不具备原生物器官的一切天赋功用和生命现象。

植入性人工器官和器官移植区别

植入性人工器官和器官移植,两者的根本不同点在于器官移植是生物性的,有活性的,同种移植后必然发生免疫排斥反应;而人工器官则属于机械性的、人造的和无活性的,置入体内后不会引起排斥反应,但可以导致物理和化学性的反应。

常见的植入性人工器官

人工关节

人工关节是运用生物材料根据关节的生理特点仿製的关节假体,可以通过外科手术置换入相应的关节位置,代替丧失功能的病损关节。常见的有髋关节和膝关节等。

人工角膜

角膜病是仅次于白内障导致眼盲的第二大原因。虽然80%的角膜病患者可以通过角膜移植手术脱盲,然而由于传统的角膜移植手术具有角膜捐献者不足和手术成功率低两大弊端,因此制约了角膜病患者的康复。人工角膜的出现及套用为角膜盲患者带来了光明和希望。人工角膜是採用异质成形材料,用于替代混浊角膜以提高患者视力的特殊装置,它使角膜移植摆脱了供体缺乏和移植成功率低的难题。我国科学家研发了世界上第一个完成临床试验的高科技人工角膜产品,该产品完全由中国科学家自主研发并拥有完整的自主智慧财产权。

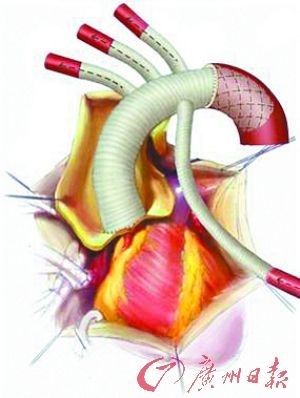

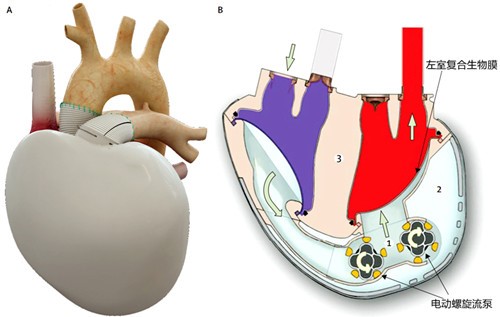

人工心脏

在人体心脏因病损而部分或完全丧失功能而不能维持全身正常循环时,可通过移植用人工材料製造的机械装置以暂时或永久地部分或完全代替心脏功能、推动血液循环,这种装置就是人工心脏。

人工瓣膜

人工瓣膜是可植入心脏内代替心脏瓣膜(主动脉瓣、三尖瓣、二尖瓣),能使血液单向流动,具有天然心脏瓣膜功能的人工器官。当心脏瓣膜病变严重而不能用瓣膜分离手术或修补手术恢复或改善瓣膜功能时,可採用人工心脏瓣膜置换术进行修复。主要适用于风湿性心脏病、先天性心脏病、马凡氏综合症等患者。

人工血管

人工血管是一种由合成材料人工製造的,用来修复和替代病变血管的血管代用品,亦称为人造血管。其在临床上主要用于手术切除病变血管段后直接将其移植于血管缺失部位,亦可在某些情况下保留病变血管以人工血管重新建立新的旁路血流通道。