海棠山国家级自然保护区位于辽宁西部,科尔沁沙地南缘,地处辽西低山丘陵区,是辽西水土流失严重地区保存最完整的天然林区。属于森林生态系统类型的自然保护区。保护区地处中国一级生态敏感带上,位于荒漠化向外扩展的前沿,是辽西保存较好,森林生态类型最完整、生物多样性最丰富的天然林区,被称为辽西的“绿色明珠”,是蒙古高原到辽河平原最后一道天然屏障。境内自然条件複杂多样,动植物种类繁多,是辽西地区重要的物种基因库。

基本介绍

- 中文名称:海棠山国家级自然保护区

- 地理位置:辽宁省阜新市阜新县大板镇

- 气候:温带大陆性乾旱季风气候区

- 级别:国家级

- 区域面积:3150 公顷

- 类型:自然生态系统类森林生态系统

- 保护对象:油松栎类混交的顶极群落及野生动物

海棠山国家级自然保护区 - 基本信息

海棠山国家级自然保护区

建立时间:1986年12月经辽宁省政府批准建立省级自然保护区。 2007年晋升为国家级自然保护区。

地理位置:辽宁省阜新市阜新县大板镇。

地理位置:辽宁省阜新市阜新县大板镇。

占地面积:总面积3150公顷。

环境状况:保护区处于温带大陆性乾旱季风气候区内,年降雨量远远小于蒸发量,空气品质符合国家一级标準。

资源状况:(1)植物资源,87科634种。 (2)动物资源,53科162种。

类别类型:自然生态系统类森林生态系统类型。

保护对象:油松栎类混交的顶极群落及野生动物。

海棠山国家级自然保护区

综合价值:(1)科研价值, 保护区的建立有效保护了辽西丘陵地区有限的油松栎类混交林顶极植物群落、野生动物和闾山北侧独特的森林生态系统,对探索辽西地区森林生态的发生、发展和自然演替规律具有重要意义;保护区内现存的乐藏名胜和260尊摩崖佛像,为研究中国东北地区的历史、文化提供了可靠依据。 (2)经济价值,在保护好自然资源前提下开展的生态旅游活动,取得了一定的经济效益。 (3)环境价值,保护了辽西北地区珍贵的油松栎类混交林顶极植物群落、野生动物和闾山北侧独特的森林生态系统,在防风固沙、涵养水源、保持水土、调节气候等方面起重要作用。

管理状况:挂靠在大板林场。

主要问题:(1)没有独立的保护区管理机构。(2)经费紧张。

管理状况:挂靠在大板林场。

主要问题:(1)没有独立的保护区管理机构。(2)经费紧张。

海棠山国家级自然保护区 - 区划範围

海棠山国家级自然保护区总面积11002.7公顷,其中核心区面积3386.8公顷,缓冲区面积2703.8公顷,实验区面积4912.1公顷。

保护区位于辽宁省阜新蒙古族自治县南部,範围在东经121°41′15″—121°52′30″,北纬41°47'30″—42°00′00″之间。

保护区位于辽宁省阜新蒙古族自治县南部,範围在东经121°41′15″—121°52′30″,北纬41°47'30″—42°00′00″之间。

海棠山国家级自然保护区

东以山岳南山国有林边界为起点,向南经普安寺风景区界、海棠沟、樱桃沟、灰同沟、三巴拉沟南山(327.6米高程点)到达大石沟,再延石灰窖沟向东经大砬子山520.3米高程点,延下少木土沟262.2米高程点、北营子南沟、老富家洼、双岔沟,向西南到达下两家子231米高程点,再向东经罗锅地、宋家沟、苇子沟279米高程点至三家子342.5米高程点。

南自色树樑364.9米高程点向东经小榆树东山至梨树与锦州市交界335.7米高程点,再向北经小十家子山599.2米峰,向东至苇子沟三家子南沟342.5米高程点;

西自新兴水泉沟延国有林边界向南经五家子老虎沟、东山,到达老虎洞山264.5米峰,再延北沟东山、排山楼东沟、尖山沟的国有林界,经靳家店公路西沟、南大山440.5米高程点、604.5米峰,至色树樑364.5米高程点。

北自新兴水泉沟向东经太平沟国有林界、铁炉沟南坡、孟家沟南坡、满土沟沟口至山岳南山国有林边界。

海棠山国家级自然保护区 - 自然地理

保护区总面积11002.7hm2,

海棠山卧龙石

核心区总面积3386.8 hm2,占保护区总面积的30.8%,缓冲区面积2703.8 hm2,占保护区面积的24.6%,实验区总面积为4912.1 hm2,占保护区总面积的44.6%。

气候:

海棠山自然保护区地处中国一级生态敏感带上,位于荒漠化向外扩展的前沿。在气候上属于中国暖温带半湿润气候向温带半乾旱气候的过渡带上;在植被上属于中国东部森林区向西部草原区的过渡带上;在农业上位于农牧交错带上。其生态区位十分重要。 保护区多年平均降水541.6mm,气候研究证明,近几十年来,受亚洲中部气候化向外扩张的影响,辽宁西部降水量500 mm等值线正由西向东推移到阜新一带,近四年降水量在300-400mm之间,2002年年降水为375.7mm。保护区内及附近区域出现较大面积的贝加尔针茅、大针茅群落、百里香群落和糙隐子草群落以及黄榆矮林等均印证了气候化这一事实。 保护区北距内蒙古科尔泌沙地仅有70km,其东南距辽宁中部城市群的中心城市瀋阳市 120km。其气候受蒙古高原大陆季风的影响,全年6 级以上大风日数71.6天,8 级以上扬尘及沙尘暴天气达 21 天,均发生在3、4月份。全年平均气温在7~11℃之间,受季风气候影响差别较大,年降水量为450~ 550毫米,年平均无霜期130~200天。

水文:

海棠山自然保护区为绕阳河和细河的发源地,由于气候旱化的影响,这两条终年有水的河流,如今已变成季节性河流,而绕阳河已成为无尾河消逝在辽河平原的西侧,同时又是大凌河与辽河的分水岭,保护好海棠山的自然植被,增强其水源涵养功能,对水资源十分贫乏的辽河平原具有重大的经济意义和环境意义。

气候:

海棠山自然保护区地处中国一级生态敏感带上,位于荒漠化向外扩展的前沿。在气候上属于中国暖温带半湿润气候向温带半乾旱气候的过渡带上;在植被上属于中国东部森林区向西部草原区的过渡带上;在农业上位于农牧交错带上。其生态区位十分重要。 保护区多年平均降水541.6mm,气候研究证明,近几十年来,受亚洲中部气候化向外扩张的影响,辽宁西部降水量500 mm等值线正由西向东推移到阜新一带,近四年降水量在300-400mm之间,2002年年降水为375.7mm。保护区内及附近区域出现较大面积的贝加尔针茅、大针茅群落、百里香群落和糙隐子草群落以及黄榆矮林等均印证了气候化这一事实。 保护区北距内蒙古科尔泌沙地仅有70km,其东南距辽宁中部城市群的中心城市瀋阳市 120km。其气候受蒙古高原大陆季风的影响,全年6 级以上大风日数71.6天,8 级以上扬尘及沙尘暴天气达 21 天,均发生在3、4月份。全年平均气温在7~11℃之间,受季风气候影响差别较大,年降水量为450~ 550毫米,年平均无霜期130~200天。

水文:

海棠山自然保护区为绕阳河和细河的发源地,由于气候旱化的影响,这两条终年有水的河流,如今已变成季节性河流,而绕阳河已成为无尾河消逝在辽河平原的西侧,同时又是大凌河与辽河的分水岭,保护好海棠山的自然植被,增强其水源涵养功能,对水资源十分贫乏的辽河平原具有重大的经济意义和环境意义。

海棠山国家级自然保护区 - 生物资源

海棠山国家级自然保护区

海棠山国家级自然保护区的森林植被是中国一级生态敏感带上森林扩展的种子源。保护区以华北植物区係为主,兼有长白植物区系和蒙古植物区系的植物。植物区系丰富,由这三大植物区系组成的各种植物群落,具有强大的向外辐射能力,可以使原本收缩的落叶阔叶林面积逐年扩大,以增强其抵御荒漠化向东南部侵移的能力。

保护区内的以栎树为主的落叶阔叶林。尚残存着不少 400 多年的油松,这种油松是抗气候旱化的一个生态型,内含着宝贵的基因资源,利用这一珍贵的物质资源对辽西北乃至中国西北部的生态建设意义重大。

保护区内的以栎树为主的落叶阔叶林。尚残存着不少 400 多年的油松,这种油松是抗气候旱化的一个生态型,内含着宝贵的基因资源,利用这一珍贵的物质资源对辽西北乃至中国西北部的生态建设意义重大。

海棠山国家级自然保护区 - 旅游资源

1、人文景观

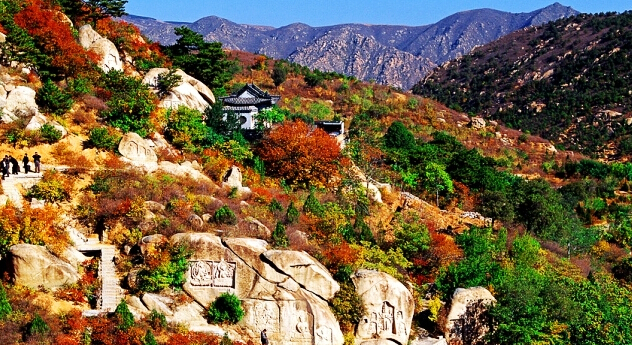

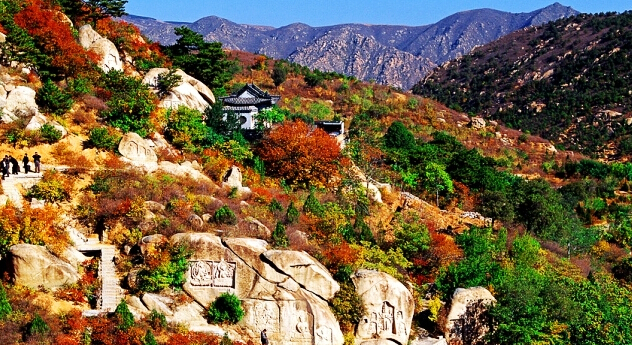

摩崖造像

保护区内普安寺实验区内普安寺遗址有 267尊摩崖造像,最大的像高5m,最小的只有30cm,这里被誉为“东方藏传佛教的中心”,是公元1683 年由班禅章嘉活佛率其第子历经多年雕刻而成,佛像千资百态,反映了藏传佛教的悠久历史。这些造像无论工艺、刀法,还是造型、彩绘,都是宝贵的艺术珍品,还有普安寺等辉煌壮观的藏传佛教寺庙建筑群。海棠山摩崖造像(俗称喇嘛洞)1998年被列为辽宁省级重点文物保护单位。

2、特色美食:

关山鹿宴、乾炸鹿肉、油菜鹿肉、鲜鱿鹿肝、枸杞烧鹿鞭、蒙族馅饼、全羊汤、喇嘛食品、荞麦系列、手把羊肉、熏兔、清沟鱼宴。

3、交通:

阜新交通畅达。两条国有铁路运营线穿境而过,阜锦高速公路已于2002年通车,阜新到省会瀋阳市170公里的沈阜公路已开通,从桃仙机场抵离阜新十分便捷。阜新至锦州港140公里的阜锦疏港公路。

海棠山自然保护区位于阜新县南部大板乡,距阜新市区35公里。距瀋阳120公里,距锦州100公里,距盘锦100公里。阜沈、沟奈两条公路从旁边穿过,通往景区的路皆为柏油路。游客可先乘火车到辽宁阜新,阜新已经开通了到海棠山的旅游专线。或乘的士,小客车前往景点。

2007年04月17日国务院批准成为国家级自然保护区。