五花大绑是一个词语,拼音wǔ huā dà bǎng;五花大绑分为小绑和大绑。所谓小绑,只是专绑双手,身体其它部位不着绳索。有一种押解式捆绑(又叫穿小麻衫)则正相反:犯人从颈到肩至大臂都被捆绑,独小臂与双手不绑,大臂被向后缚紧,且与颈、肩、上身固定,无法活动,小臂和双手却有一定的活动範围。这是为了让犯人在押解途中即无充分自由,又能勉强自理生活(比如吃饭、喝水等),反之则称执行式。大绑则是除捆绑手腕外,或缚双臂,或缚身体,甚至胸、背、脖颈、手臂等部位全都用绳捆缚。

基本介绍

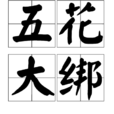

- 中文名:五花大绑

- 外文名:truss up tightly

- 用法:作宾语、定语;指绑人的方法

- 出处:清《三侠五义》

成语解释

先用绳索套住脖子,又绕到背后反剪两臂的绑人方式。

基本信息

至于为什幺叫五花,说法很多,不一而足:

有的说是指捆缚者先把绳索做出五个套(花),分别套住被缚者的脖颈和双臂,然后收紧绳子进行捆绑;有一种说法是指从前面看被缚者有五处有绳索勒缚(喉一处、左右臂各两处);

还有人指出,所谓五花是指背后的捆绑绳子呈¥状:¥状就是分出来的5个绳端,最上面两个绳端是搭在两肩绕到前胸交叉捆绑或顺腋回绑。中间两个绳端是捆绑手上臂,最下面的则是吊住被缚人的手腕。

另一种理解别出心裁:这个五花的“花”字,就是“绳结”的意思,意即五种花样的绳扣。首先,往脖子后面搭的时候就有一个穿绳用的双环“扣”,随胳臂绕到手腕时,在两个手腕处各有一个单环“扣”,这就有三个“花样”的扣了(左右手腕的扣实际相同)。然后在反剪的双手手腕处,用合起来的绳子缠绕几圈再打一个绳扣。(这个绳扣是关键的,打不好就会被挣脱),这个扣常常像回型针一样也打个“环扣”,因为绳子最后还要穿过脖子后面的绳扣的向上拉紧,所以这里打个环扣也很保险。这已经第四个“花”了。最后,将绳头穿过脖子后面绳子上预留的穿绳扣,自己的一只手往下拉绳子,另一只手往上推被绑者绑在后面的双手,拉紧后在穿绳扣处打上结就完成“五花大绑”。这时刚好五个花(绳结)。

也有人强调被缚者无论是胸部以上或者是胸部之间都应有交叉绳索勾勒。五花不仅是指后面的五花,前面也要突出大绑!才称其为五花大绑。当然还有其它说法,但都是大同小异。

特点

五花大绑的最明显特徵,就是先从犯人脖颈绑起,故至今南方还戏称被五花大绑为“穿麻领褂”,捆 “二龙膀子”。查词典,五花大绑条称:绑人的一种方式,用绳索套住脖子并绕到背后反剪两臂。仅拿这一条简单介绍去比,就可以看出那些先从手或胸开始的日式绑法不能算五花大绑。可以说,大绑各国都有,专称五花大绑的特定绑法却是中国独创,是我们的国粹,不少人称之为“国绑”,是非常有道理的。而有的人侈谈什幺日式五花大绑或西式五花大绑,是不客观的。

出处

五花大绑叫法的出处很难考寻,连旧版的词海词典中都查不到,但清中期的古典小说《三侠五义》上已有记载,可能是起自民间。然而,五花大绑的绑法要久远的多。因为枷铐铁镣桎梏等製作複杂,尤其是携带不便,绳索却是最易获得与携带,自然成为约束犯人的上选械具,我国到50年代捕人仍然多用绳捆。小绑因只捆手腕,犯人全身其它部位尤其是双臂都是自由的,可把被缚的两手从体侧探出,观察绑绳状态而设法脱缚,有力者只要坚持不断挣扎也有可能使绑绳鬆脱;身体柔韧者甚至能将双手自背后经臀部和双腿翻到身前脱缚,所以必须要大绑。大家最熟悉的当属在白门楼被擒的吕布,这位无敌飞将就是被绳索捆作一团的,这说明至少在汉代,大绑的複杂绑法就形成了(这一段是史实,并非罗贯中杜撰)。

成语典故

出处

清 石玉昆 《三侠五义》:只见公人哗啷一声,掏出索来,五花大绑捆上了施生,拉着就走了。

举例

李季《王贵与李香香》第二部二:“顺着捆来横着绑,五花大绑吊在二樑上。”

李凤山《小五义》:钟雄拿脚一踢,吩咐绑起来,三爷周身这才活动,又让人捆上了五花大绑。

柯岩《奇异的书简·美的追求者》一瞬之间,他已被五花大绑起来。粗大的槓子立即压折了他的双腿。

词语辨析

【拼音代码】: whdb

【用法】: 作宾语、定语;指绑人的方法

【英文】: truss up tightly